EB 病毒阳性肝内胆管淋巴上皮瘤样胆管癌1 例

2023-01-09雷秋成张月华郑华珍王峰杰甄作均陈焕伟

雷秋成,张月华,郑华珍,王峰杰,甄作均,陈焕伟*

(1.广东省佛山市第一人民医院1.肝脏胰腺外科;2.病理科;3.检验科,广东佛山 528000)

肝内胆管淋巴上皮瘤样胆管癌(LEL-ICC)是一种罕见的肝内胆管癌的亚型,由未分化的上皮细胞和大量淋巴细胞组成。现有文献报道,约80% LEL-ICC 与EB 病毒感染有关。该病发病率低,临床症状和影像学表现缺乏特异性,常易误诊为肝细胞癌。现将我科收治的1 例EB 病毒阳性肝内胆管淋巴上皮瘤样胆管癌(EBV+LEL-ICC)患者情况报告如下。

1 病例

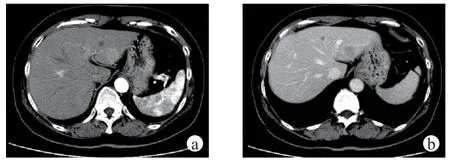

患者,男,63 岁,因“体检发现肝占位病变1 周”于2018 年4 月23 日入住佛山市第一人民医院。入院前1 周患者到我院体检,行腹部B 超提示肝内实性结节,进一步行腹部增强CT 提示肝S2 段见结节灶,动脉期呈明显强化,门脉期强化程度减低,呈快进快退表现,大小约22 mm,肝S2 段见结节灶,动脉期呈明显强化,门脉期强化程度减低,呈快进快退表现,大小约22 mm,考虑小肝癌(见图1)。既往有“结节性甲状腺肿”病史。入院体格检查:巩膜无黄染,腹平坦,腹壁静脉无曲张,全腹软,无压痛、反跳痛,肝脾肋下未及,肝区无叩痛。实验室检查:乙肝表面抗原(+),丙型肝炎病毒抗体(-),丙氨酸氨基转移酶12 IU/L,门冬氨酸氨基转移酶18 IU/L,总胆红素11.2 μmol/L,白蛋白43.8 g/L;甲胎蛋白(AFP)为2.79 mg/L 未见升高;癌胚抗原(CEA)为2.45 μg/L 未见升高;CA19-9 为11.80 U/mL 未见升高。初步诊断为肝细胞癌。患者于2018 年4 月27 日行腹腔镜左肝外叶切除术。术中探查:肝脏无硬化改变,左肝外叶肿瘤,直径约2 cm,表面可见,质地硬,呈多结节融合,未发现腹腔肿瘤转移征象。术后病理报告:肝脏灰白肿物大小2 cm×2 cm×2 cm,镜下见淋巴细胞丰富,可见滤泡结构形成,其间见腺样结构,细胞核圆形,染色质浅染,胞浆嗜碱性丰富,未见明确脉管内癌栓和神经束侵犯(见图2 a)。免疫组化:CK19 腺管(+),CK7 腺管(+),CEA(-),Hepatocyte(-),CD3 淋巴细胞(+),CD20 淋巴细胞(+),Kappa 及Lambda 未见轻链抑制,Ki-67 约10%(+),原位杂交:EBER(+)(见图2 b)。患者术后恢复良好出院。术后3 年余复查未见肿瘤复发。

图1 EBV+LEL-ICC 患者术前CT 结果

图2 EBV+LEL-ICC 患者术后标本病理结果

2 讨论

EB 病毒是一种具有致癌特性的疱疹病毒,它可引起许多淋巴增生性疾病,包括Burkitt 淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤和移植后淋巴增生性疾病,并在上皮性癌症中发挥重要作用,如鼻咽癌和淋巴上皮瘤样癌。淋巴上皮瘤样癌是一种罕见的实体,已在多个器官部位报道,包括唾液腺、气管、肺、胸腺、食管、胃、宫颈、阴道及泌尿道等[1],但原发于肝脏较罕见。据文献报道,肝脏淋巴上皮瘤样癌可分为淋巴上皮瘤样肝细胞癌和淋巴上皮瘤样胆管细胞癌[2]。EB 病毒表达与否,原因未完全清楚。淋巴上皮瘤样肝细胞癌的EB 病毒多表达阴性,而淋巴上皮瘤样肝内胆管癌(EBV+LEL-ICC)的EB 病毒多表达阳性[2]。

1996 年首次报道了胆道系统淋巴上皮瘤样癌(EBV+LEL-ICC),并证实了EB 病毒基因在恶性上皮细胞中的表达。EBV+LEL-ICC 是一种罕见的肝内胆管细胞癌,被认为是肝癌的一种特殊亚型。它典型的组织特点为多形性癌细胞伴大量淋巴细胞浸润,生存率高于普通的胆管细胞癌[3]。EBV+LEL-ICC 起源于混合性导管腺体的EB 病毒感染,原因是这些腺体在形态学上与已知易感染EBV 的鼻咽部腺体相似。EBV可能在EBV+LEL-ICC 的发生发展中起重要作用,其机制可能与EBV 感染引起的免疫应答有关。Huang等[4]采用原位杂交技术检测了20 例EBV+LEL-ICC组织的基因组学特征发现,至少3 个病例中发现了突变基因,包括MUC4、DNAH1、GLI2、LIPE、MYH7、RP11-766F14.2 和WDR36。最近研究表明EBV+LELICC 与pTERT 和TP53 突变显著相关[5]。在基因表型上,EBV+LEL-ICC 的突变模式与普通肝内胆管癌不同,原因尚未清楚[4]。

我们通过检索中英文数据库发现,至今为止共有86 例EBV+LEL-ICC 报告病例[4-7],其男性28 例,女性58 例,年龄19~79 岁,其中63.9%(55/86)为亚洲女性。EBV+LEL-ICC 的癌肿发生于左、右肝叶并无明显差异,多为单发病灶,多数肿瘤直径大于2 cm[8]。研究报道,EBV+LEL-ICC 患者更易发生病毒性肝炎和肝硬化[5]。EBV+LEL-ICC 临床表现无明显特异性,肿块较大时可出现腹痛不适。超声图像特征常表现为低回声或混合性回声。本病例CT 影像学表现与肝细胞癌相似,加之乙肝表面抗原阳性,入院误诊为肝细胞癌。与CT 增强扫描比较,PET-CT 会更早发现转移病灶[9]。EBV+LEL-ICC 主要靠组织病理学和免疫组化确诊。淋巴上皮瘤样癌定义为每10 个高倍视野中肿瘤浸润淋巴细胞数超过100 个,临床上结合免疫组化提示CK19(+)和EBEV 原位杂交(+),可考虑诊断EBV+LEL-ICC。本病例患者考虑与EB 病毒感染有关,免疫组化提示EBEV 原位杂交(+)、CK19(+),CK19(+)表明疾病起源于胆管。EBV+LEL-ICC 主要需与以下疾病进行鉴别[8]:(1)肝细胞癌;(2)胆管细胞癌;(3)淋巴上皮瘤样肝细胞癌;(4)伴有淋巴细胞反应的普通型肝癌;(5)转移性淋巴上皮瘤样癌;(6)淋巴瘤。

EBV+LEL-ICC 的预后比普通胆管癌的预后要好,与普通胆管癌相比,EBV+LEL-ICC 术后复发率低、生存率长[10],EB 病毒阳性表达与否对预后的影响并不清楚。有研究表明,EBV+LEL-ICC 良好的预后可能与肿瘤浸润性B 细胞和CD8 T 细胞增强的局部免疫激活有关[4]。由于发病率低,目前LEL-ICC 的标准化治疗方案还没有达到共识,手术仍然被认为是最有效的治疗方法。研究表明术后放疗可能是有益的。Lee[11]报告了1 例LEL-ICC 并肝门及胰头后区淋巴结转移患者,手术后接受放疗,术后54 个月仍存活。由于LELICC 预后普遍较好,该报告病例的良好预后尚未被证实是术后放疗的结果。Aosasa 等[12]报告一个类似的腹腔淋巴转移病例,行扩大右半肝切除+淋巴结清扫,术后未接受放疗,患者术后20 个月内没有复发和转移。根治术后一般预后良好,术后应慎重采用辅助治疗。2017 年国内报道,2 例EBV+LELICC 患者术后给予全身GS 方案(吉西他滨+替吉奥)进行6 个周期的化疗,随访2~3 年余,2 例患者均未见肿瘤复发和转移[6]。2021 年日本医生Nogami 等[7]报道1 位有慢性乙型肝炎病史的27 岁中国女性患者,MRI 提示肝内肿瘤10 mm,初步考虑肝细胞癌,接受超声引导下经皮肿瘤穿刺活检和射频消融,术后病理提示EBV+LEL-ICC,术后随访6 个月未见肿瘤复发。经皮射频消融术亦可能是治疗早期、肿瘤直径小的EBV+LEL-ICC 的一种治疗方法。有研究报道,LELICC 患者肿瘤细胞有程序性细胞死亡配体1(PDL1)的过表达及其淋巴细胞有程序性细胞死亡受体1(PD-1)过表达[4,13],因此PD-L1 或PD-1 有望成为治疗EBV+LEL-ICC 患者的潜在靶向治疗药物。

总之,EBV+LEL-ICC 是一种非常罕见的肝内胆管癌的亚型,临床表现无特异性,主要靠病理诊断,其治疗以手术切除为主,术后预后较好,联合术后放疗或化疗或免疫治疗可能会延长患者的生存期。