从印度到加拿大:代奥利集中营受难者黄英生口述史

2023-01-07徐燕琳

徐燕琳

2020至2021年,笔者多次采访曾经在1962年中印边境战争期间,被印度政府强行关押到拉贾斯坦邦(Rajasthan)代奥利集中营(Deoli Camp)的受难者。当时约三千名华侨被无辜囚禁,有的长达数年,其中有大量广东客家华侨。黄英生先生(1945-)是印华集中营难友协会的现任会长。以下为采访实录,已经受访者本人反复审核校订。文字及图片均版权所有,引用请注明出处。

图 8前排左起:黄英生母亲、黄英生小女儿、妻子、黄英生、邻居小孩;后排:大妹妹、黄英生第三个弟弟黄秦生的儿子。1990年

一、1962年以前

我的父亲黄丹,是梅县西洋黄坊人。父亲大约出生于1915年左右。当时在家种田,生活不易,所以下南洋谋生。那时印度在英国的统治下,过去很容易,不需要办护照或什么手续。有人专门带人到印度,到了以后做工还钱就行。这样,父亲在印度努力挣钱还债,同时寄钱寄物养家。他去印度之前结了婚,有一个儿子。

父亲出国时大概二十岁。先去印度中部城市贾巴尔普尔(Jabalpur),在(他)哥哥的劳动者店帮忙做鞋,很辛苦地工作挣钱,一直没有办法回国。在那里经人介绍,认识了我母亲刘莲芳。她是广东东莞人,在家里是老大,下面七八个兄弟姐妹,要争取养家,所以下南洋。结婚后,1939年,两人搬到加尔各答生活。先是打工,1942年,开了一个小餐馆,后来生了6个孩子,我是老大,下面3个弟弟和一对孪生妹妹。

图1 黄丹、刘莲芳夫妇和孩子们,大约为1952-1954年。(左右两侧为双胞胎妹妹黄柳珍、黄月珍。中间为黄英生(左三)、大弟弟黄豪生(左四)。婴儿为二弟弟黄秦生。小弟弟黄雄生当时未出世。原照片乃黄英生带到加拿大,怕遗失,印在杯子上。原照已佚。)

我大概在5到7岁期间上学读书。当时加尔各答的中文学校有梅光小学、圣心小学、中国小学、新华中学、建国小学。我读梅光小学1。这是一所客家人办的小学,课本主要从台湾来,教师由台湾派来,也有本地有知识的年轻人任教。学校生活很充实,春节有唱歌跳舞、节目表演等各种庆祝活动。学校教唱中文歌曲,还教“月光,,秀才郎”之类的客家歌曲。也有英文歌。当时书店还有《增广贤文》、香港泊来的《儿童乐园》等中文读物。战争之后就少见了。中午,学生近的回家,远的带饭。学校有父母来自中国各地的孩子。北方孩子带馒头之类面食,南方孩子带米饭。

黄英生先生读到小学四年级,家里因为生活困难,迁居阿萨姆省府西隆2,开皮鞋店为生,时间大概在1954-1956年左右。他说:

阿萨姆的西朗等地方规定,中国人有钱也不能买房。如果配偶是本地人,可以用他们的名字买房,否则只能租房。现在也是如此。专家调查说,全印度最贵的是西隆。土人赚了钱不用交税,所以很多人娶土人。

二、代奥利集中营

全家被捕入集中营,是黄英生最惨痛的经历。在采访中,他回忆说:

1962年11月19日一早,听说在西朗的英文学校捉了三四个学生。一个星期前就听说边境形势紧急,很多中国人被捉去,所以,在七八个中国学校里,已经跑了几个学生。消息传开了,知道在捉中国人,大家心慌意乱,偷偷开始准备,比如将钱放在衣服里缝起来。当晚10点到12点,家里人听到警察在门口讲话。后来才明白,他们在等所有人回家。惊魂不定地胡乱睡下。第二天早晨三四点,就听到有人敲门。不是敲,是一群带着来复枪、冲锋枪的人,用棍子打门,叫家里人都出来。这样就将全家八口人,包括父亲母亲和六个兄弟姐妹,一起捉了,放上军用巴士;下一家有几个又抓几个,一起丢上车。然后送到牢房里,和罪犯一起关押了五六天,由军人看押。

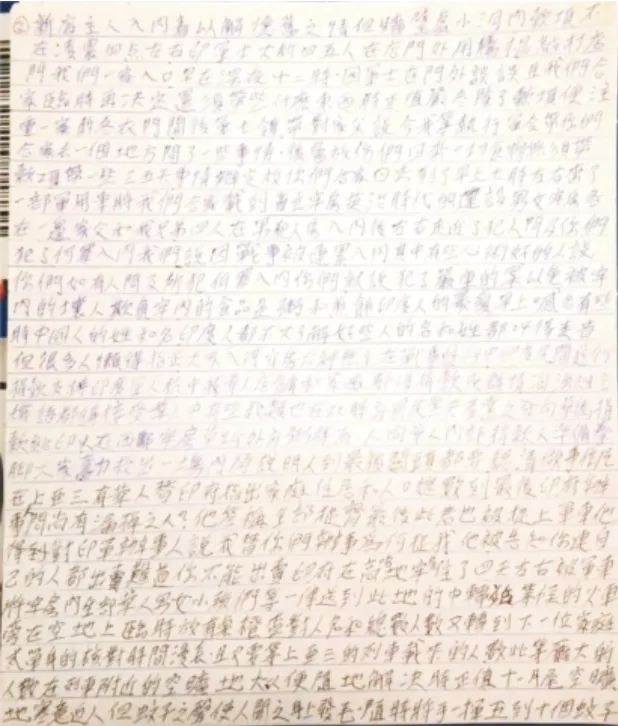

黄英生手写的《中印战·集中营冤狱》中,记述当时华人被抓的一些情况:

亚三省首府西朗市从六二年十一月十九日首先从意大利和外国传教士创办的工艺学校拘捕华人学生。当时正在早餐,后有人传话给学生早茶后请大家到校长室,有事传召。谢其瑞听到校长对他说,请(把)你的一切学业放置好带走。那时正值毕业考试临近,校长深知一别无重回校住宿的机会,(让)他将球靴一并带走。事前校长对先来的多位军士提到:“你们无须将华人学生带走,他们在此得到安全的保护。”军士一到学校,对校长说:“你们住校生带往安全地保护他们,上级命令不可违。”此事全西朗市都知道,华人被捕。

十一月廿日黎明四时左右,有一华人夫妇开的餐室,三到四位军士手敲木门。店内夫妇开门,店主当场心肌突发,颓然倒地不起。军士得待军车前发生突发事件,连拖带拉,将此华人拖到附近一里半到二里的罗拔医院连夜救治,数位军士轮流监视。三四天后,军部决定将此夫妇二人放回他们店内,门外二个军士日夜轮流看守,他们的店主都不迫他们交店租。华人店主完全成了植物人,他的太太为了生计,四个月后请了律师及店主的法律帮忙,终于重开餐室。此二人是未会入集营的二人。

图2 黄先生惠赠手稿照片

在战事进行中,印度民间进行捐款,支持印度军人抗中。华人店铺和家庭都须捐款,或群情汹涌、粗言秽语都得接受。华人中有些败类也在此时分国民党共产党之分,向华侨捐款给印人。在西朗牢房草坪处分粥时,有一人向华人内部捐款人准备拳脚,大家奋力救出。在上亚三,有华人替印府指出家庭住居和人口总数。到最后印府办事人问:“尚有漏掉之人(否)?”他答称:“全部捉齐。”最后此君也被捉上军车。他对印军办事人说:“我替你们办事,为何捉我?”他被告知:“你连自己的人都出卖,难道你不能出卖印府?”3

随后,被押运到代奥利集中营:

在高哈地牢房住了四天左右,被军车将牢房内全部华人男女小孩们等,一律送到此地的中转站等候的火车旁,在空地上临时放有桌凳查对人名和总数人数,又转到下一位家庭或单身的核对,时间漫长;且又要等上亚三的列车载来的人。此等庞大的人数,在列车附近的空旷地,大小便随地解决。时正值十一月尾,空旷地寒意迫人,但蚊子之声使人闻之身上发毛,随地将手一挥,五到十个蚊子溅血在掌内。而蚊子声浪骇人,至今回忆此幕,使人身上发毛。

一切手续办完,军士将大家指点入他们须要入车的厢门。我们合家被安排中间列车内,内有前二厕后二厕,车内容纳百人左右,包括五六位军士,前后门都有军士,防止有人逃跑。中间四位军士轮流来回给两位站岗厕门换位,提醒难友出门处除一人站岗,尚有同伴照应。

夜深沉,窗外风声、车轮隆隆都无法(让)身心俱疲的人们入睡。那时笔者年青,睡得香甜,但军士的步行声清晰。漫漫长夜中,有些军士行得多,有时会停一些时间站立谈话。

……

到了离集中营最近的终点,大家下车集合。其后,军用大卡车分批将各个地方驶向集中营。庞大的人群使得灰尘弥漫,大家生平第一次和半沙漠结缘。营门外临时放有桌椅,以便军方办事人员临时办公用。家庭代表被点名问家中有多少成员、原居何处核对,将他们款项、金器、手表放入厚纸办公袋内,写上人名后,用红漆溶在封口处,用烙印盖上,上面写上内有何物品,并发回一个收据,写明款项总数目,日后用此据支出买食用品。但大部分人都舍不得支,先试一下支款用去后,数目扣除此剩下款,以后到回原居住地或回国买东西或重新生活费。我和家父、黄丹母亲刘氏、姊、兄弟、二位孪生妹妹被安排到四号营。按:当时共有五个营号。入营前,天已黑,营方派人送来麦面包在麻布袋中,干得难于入口。发的茶杯内茶被大量吸干,所以多数人都饮茶,弃麦面包。当时有些营设有军用帐篷,内放有床,是四边木架,中间用麻织成斜口字形。在热天减少热度,冬天背部受凉,如夏日赤身睡醒后全身绳印清楚。在帐篷附近沙地上有好多小洞,好奇怪。合家睡得正酣,附近帐中有妇女大叫“蛇、蛇”使人毛骨悚然。随后数夜脚都不敢放下,想法离小洞远的地方行走。

过了四天,军方将临时住帐篷的难友安置在长形屋中,前后有小型房子,而中间的房子略大。安排五到六家住,每家用大型布围住,像医院的,人多空间大一点。日间将布围在一边,以适应光线和日光。大小便有些人会走得远些,有些老弱之人自制马桶,黎明前泼在大众厕所内。长廊则是单身人的床铺,他们的随身物品放在床下,蚊帐挂着,睡前拖下,无私隐可言。长廊只有二处台阶,不便之处有人用大石平,以方便自己及他人行动。如屋做得矫,飞沙走石大量吹入屋中。在拘留期间食用水充足,按时间人们洗涤全家的衣服。有些人从外面有亲戚汇款,或将营方每月五元拿给人代洗。政府派发的粗如脚辟大的木材,裂缝中用七寸长的头偏锋利捶入,用铁搥猛力敲打,使之破裂。树枝干不平,有时七寸长铁交弹从眼前飞过,在掌内的四到五处死肉换来的钱存起,以供日后生活费用。4

遥遥无期的集中营生活,生离死别前途茫茫,不知何日能重获自由。黄英生说:“那种无助失落之感,非亲历其境难于体会。一位集友每天黄昏,用煮饭木柴烧后黑炭小块,在墙上画上一条小线,线纹长短厚薄不定,因炭用完要用新的炭画,深浅或肥瘦线条不均。他如此对自由的渴望,和妻儿女们团聚的心态表露无遗。”5

更令黄英生全家痛心的是,他的父亲在狱中去世:

一九六三年春天,到四月间家父黄丹身染重病,在营外小型医院就医,大约十五到廿个床位,而空间大。迫住了大约一星期,院方通知我们,家父须要(到)附近较大的医院,医器较为齐全。凡是送入此医院的人,十去八不回西郎地。我父和另一位妇人有去无回。家父经常胸痛,死后被军士送回营外临时停尸房。我和二弟豪生申请到营外为父亲换上清洁衣服时,惊人一幕走入眼帘。但见父亲双目已被去,且肚上剖成蜘蛛形状,则双手从手臂下到手掌前二寸被剖成一条直线,用手术胶线再缝上。尸体无冰放在尸身下,全身溶化。二天时间,正值五月五日后一日葬在营外墓地附近,是德国、日本、澳大利战俘公墓。在一九六五年七月间,我跟弟豪生将生父遗体挖出火化,将骨灰带回西朗,重新安葬。在火化过程中,另一个女死者的亲人将三枝香长揖三躬。我对她的弟媳说:“你姑母死时,有无被取去双目?”她说她们见到她尸体时,全身都用医院用的白棉布将尸身全部包裹,不知里面眼睛的情形。6

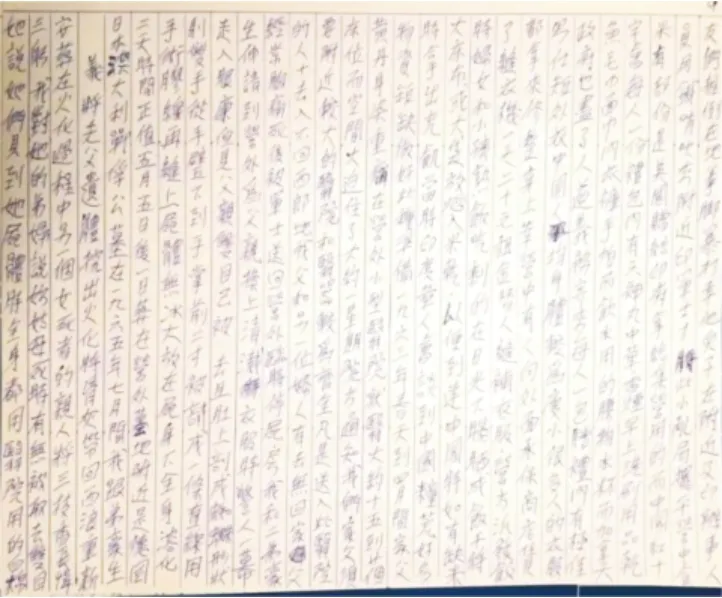

2012年,黄英生在多伦多的约克大学举办的客家研讨会上介绍当时印度华侨的遭遇并作证此事。以下为发言稿相关页:

图3

图4

三、释放后的生活

经过漫长的煎熬,终于等到了释放。“最先放的是(部分)西藏人,因为他们跟随达赖喇嘛,与中国不是一起的。在达赖喇嘛住的地方,西藏人游行,要求释放。所以先释放。”黄英生说,自己家“1965年5月10日放出来。大概关了两年七个月。让我们上火车,送去阿萨姆。印度给每人两块钱伙食费。大家半饥半饱。兵士们不帮我们拿东西,说‘政府命令送你们去。我们要保护你们,不能帮你们拿行李。’这个时候弟弟11岁,妹妹更小一点,没有力气拿东西,只能自己努力拿。”

离营前,副营长交来一个公文,由此营长签名,写上此家庭家长、营方每人的号码,写明父亲去世,八人去,七人回。到达原地后,军士将我们带到外侨局。他们的任务完成,我们等人心中才恢复自由之身。但(星)期一到六,每天外侨局我们都要报到签名。有一天我去外侨局签名报到,其中一位陈氏,他对外侨局办事人员说:“今天是我最后报到签名,因我做到工资除去坐巴士费用,余钱都不够食用,请你们政府重新放回牢房。”

外侨局对的一个办公室上,写“敌人财产管理处”。我报到数天后,身穿警察服装的管理员,因事前知晓先父的家人释放,打了招呼,他说:“你是某人儿子否?请将你父亲的财物赎回。”每见到我一次面,都催我拿钱将店中货物赎回。有一次,我对他说:“你为什么催此事如此急?”他说:“只要你拿钱来签字,我的办公室将此事告一段落。”此笔回收自己店中财物,是非常冤枉的事。因店子封回给店主,另赁一间货仓,而二年余的货仓钱由我们出,本心不想赎,但货物中有一部缝皮机,是当时山城无法买到的,必须到加尔各答买;而当时华侨二十四小时不得离门自己住处,想尽办法向同宗友人借,而大家都入了集营,而他们的餐室都交给本地卡四族老婆,有些钱他们很大方借出,有些人生意差的,钱不松动,要去三次才借到,但都体现出同胞爱的伟大情怀。凑足三千六百元,将东西拿回,放在家中出入非常窄的地方,有些时候会踏在鞋堆上,经过非常心痛。大茶壶是次锡做成的,二寸圆径茶耳都被老鼠咬断,似用锯子锯断。附近住的邻居到来家中买鞋,用四分一的价钱买到旧货,而且我们家中也有了一些钱买生活食用品。我和豪生弟出营到了西朗,在友人处吃了三星期,分成二家,当找到临时工作则自食其力,但他们的义举使人终生莫忘。再往后时间里,有难友返回,我们也帮他们一周,直到他们找到住屋。

我做了二处临时工作后,去了以前认识的土人富商,对他谈及欲租店铺。他说:“并无空置店铺,如果你不介意,我有一块地是街市中集中垃圾的地方,有如一个小山丘,臭气、虫、蚯蚓、找吃的大小鸟、蚊,看了使人恶心,但是一个理想的鞋生意地点,左右都是鞋铺,不愁坐冷凳板。”大约三天时间,用大卡车载走大量垃圾,十天后做成此店铺。全部用板本做成7,所以十天以能建成,使我们合家生活得以温饱。

午夜梦回,思潮将我带回集营的记忆。在三号营内,有一个较高的篷,将楼梯阔三尺,可以说五个营门内最高建设。楼下住着藏族难胞。上到楼顶,但见四面都有圆径洞,从楼顶洞看到隔铁丝网外的一切半沙漠景象。此洞想是防守兵射击逃犯,或营外入侵、营内翻爬铁丝网有利高处。在楼下地面上有一大树,大约有五十年树龄,见证了二战时德意日三国战犯,向我们诉说,祝你们早日远离此无情炎热的沙漠小乡。而枝叶盛,将楼上四分一的屋顶被其遮阴,所以我和一位友人经常在午间走上楼台,遥望到目光无法再远的地平线,因我们的目光已在集营铁网上,连瞭望台的军士们都在我们目光直视之下。但见周围热气蒸压下,一望无际的地面都在轻摇心灵,有重获自由之感。8

外侨局要求的每周六次的签名报到十分屈辱,足足延续了三年。此外,各种歧视、敌视如影随形、络绎不绝。黄英生说:“中国人在印度找不到办公室等工作,还是只能做皮鞋、开餐馆,只有25%-30%做其他的事情。在印度没有一点归宿感觉,边境上有事就心里惊慌。我们是不属于这个地方的人。”

图5

黄英生先生在采访中说:“我们原来住的地方的全部的东西、皮鞋等都放在店里,敌产委员会派人将店里的东西都租了一个地方,将皮鞋放到那里,结果大量损失,还要我们交仓储费。做皮鞋需要封皮机,sine machine,也被印度人锁在里面。没有办法,只好向朋友借钱,但是每一个朋友都进了集中营,没有钱。但是大家还是努力帮我们。没有办法,不能到加尔各答去买,当地只要1100元。用了三千多赎出来,这样重新找店铺、开皮鞋店,再重新做鞋。当时好在只有中国人做,虽然辛苦,但是还是很快恢复元气。”

图6

图7 黄英生在自己开的鞋店做鞋,1990年5月16日

1990年,嫁到加拿大的大妹妹回印度探亲,一家人在自家开的“新式鞋店”门前拍了这张照片:

大概在1988-1990的时候,黄英生又在西隆开了一个饭店,“长城饭店”。后来移民加拿大,交给了弟弟弟媳。弟媳现在还在经营。

图9 黄英生夫妇和孩子在饭店摄。约为1990年

在先到加拿大的大妹妹的担保下,1993年9月份,黄英生一家幸运地移民加拿大。第二年的2月份,加拿大就停止了兄弟姐妹担保移民。

黄英生的长子早在1989年已经到了加拿大。孩子的姨丈公(黄英生母亲的妹妹的丈夫)在十几年前移民多伦多,在当地开餐馆,他协助黄英生的大儿子到加拿大留学,同时勤工助学,到餐馆里工作。大儿子很能干,用自己挣的钱,帮全家买了机票。孩子们当时也都大了,大儿子1970年生,小儿子1976年生,中间三个女儿。黄英生相信,无论在哪里,只要肯干,都能够生活下去。夫妻俩把财产、店铺都留给了母亲和弟弟们,随身只带着朋友亲戚的通讯地址和少量钱到加拿大多伦多,开辟新的生活。

四、移民加拿大

当时经济萧条,很难找工作。到了12月的时候,一位朋友介绍黄英生到一家铁厂去面试。当时多伦多大雪,雪深到膝盖。这个工厂名叫J&k Diet Casting Ltd.,一个家庭经营的工厂,制作各种金属模具,主要做美国的汽车零件,销到美国,生意很好,很需要工人。过了一个月还没通知,黄英生回去问。老板见到黄英生很高兴,说一直等着他,让他当天就上工。

黄英生说:

铁厂的工作很苦,又热又累,消耗很大,需要非常强健的身体才能做这样的体力活。我年轻时经常运动,练哑铃,力气大,吃得苦。但是,这个工厂报酬给得很低,当时加拿大每小时最低工资是7元,工厂也仅仅给7元,而劳动强度完全不同于普通工作。加拿大政府规定,每周超过40小时之后算加班,但这个铁厂要到43小时才给加班费,非常不公平。但是,工作四五个月以后知道,厂里有七八个人一直做到退休,说明这个工作稳定、靠得住。那么工资少一点没有关系。我每天加班两三个小时,每个星期工作60小时。

太太也和我一起做工,但是女人的工作稍微轻一点。

1994年夏天,我当时在铁厂工作了6个月,买了一座独立屋,18万加币。我们将全家7口人在加拿大挣的钱,又向姨丈借了6.5万元,付了首期。于是我们有了自己的房子住。全家人非常努力地工作。我夫妻二人每周合共120小时的收入至关重要。每天早上7点半到工厂开工,晚上七点半才下班回家,每周工作6天,天天如此。6年半以后,我们终于把借姨丈的钱还清了。

以后慢慢还利息。当时利息很高,达到8分息,且有条款:“如果不能还房贷,银行有权代卖房屋”,所以一直在铁厂工作。但是长期加班也不行。有一天我去找老板说:下个月我们不加班了。就这样,以后完全不加班了,每周工作43小时。我连续工作了24年才退休。

黄英生说:“来到加拿大就自由了。”他的母亲1994年从印度到多伦多探亲。当时照相非常贵,需要110元加币,差不多两天的工钱。但是黄英生说这很重要,拿出钱来,大家一起照了一张珍贵的照片。照片里面,母亲和孩子们,黄英生夫妇,都笑得很甜。

图10 黄英生在多伦多的铁厂(J&k diet casting Ltd)工作。大约2010年某天的中午一两点,政府来厂检查卫生和安全时所摄

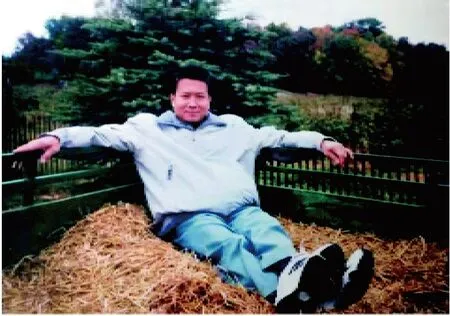

图11 2004年10月11日,黄英生在多伦多郊区南瓜园休闲

黄英生的母亲回到印度后三四个月后去世。但是,她看到了孩子们在加拿大的新生活,放心地走了。

黄英生的两个弟弟,两个一直在西隆,一个在尼泊尔的加德满都。两个弟弟三四年前因病去世,尼泊尔的弟弟也在三年前去世。两个妹妹都在加拿大。大妹妹最早嫁到加拿大。小妹妹的女儿嫁到加拿大后,也将她申请过来。

黄英生有五个儿女,最大最小都是儿子,中间三个是女儿。大儿子1970年出生。孩子们有的读大学,有的读专科。长子和小儿子原来在姨丈公的餐馆做工,后来到手表厂工作,在省政府交通局工作,做电工。小儿子在一家日本公司做电脑维修。

三个女儿也都结婚了,一个在医院做接待员,一个在省政府的老人福利管理部门,还有一个在学校做行政。现在都有稳定的生活,有房子、有车。孩子们全都在多伦多,最远的孩子距离半个小时车程,18公里。大家的生活都过得很好,无忧无虑。

五、印度和中国

在工作之余,特别退休以后,黄英生积极参加了印华集中营难友协会的活动。黄先生介绍:“下面照片拍摄时间大约在2012-2013年。最左边为我的女婿林绅敦,担任协会的秘书。最右为第一任会长谢其瑞。我是协会的第三任会长。第二位会长是美国的郑云满。左边第二位男士,他的母亲曾经被抓进集中营。右边第三位,叫谢明通,他是A lost Tribe(《灭忘了的一族——失踪在印度的华裔》)的作者。他原来住在孟买,后来移民加拿大。他的书里,写了集中营的事情。”

图12

黄英生说,很骄傲为被关进集中营的难友发声,只是应该更早开始组织。

2017年8月,我们印华集中营难友协会来到在渥太华的印度专署门前示威,递交信函,要求印度为1962年的事情道歉,要他们不要再抓在印度生活的中国人。但是他们不接受。我们又到多伦多的印度代办那里,也要放信给他们。他们一开始说不接受。我们说,我们是从印度来的。他们接收了,但是不确认,也不回复。不管怎样,我们已经开始了维权,要让世界知道有中国人生活在印度,有过这样的不公平的事。

2010年,上海世博会,我和太太廖美珍回中国旅游,到了北京、上海、杭州、无锡、深圳、梅州、广州、韶关。这张照片,是9月21日,我们登上了八达岭长城。

图13

9月22日,我们到了北京天安门。之后,我们到了深圳,和哥哥嫂嫂欢度。当时同父异母的哥哥在深圳,我们在深圳住了5天。

图14

在印度的时候,家里一直和梅州家乡保持联系,寄钱寄物、寄照片。国内困难时期,寄粮食、寄罐头装的猪油和肉,准备将他们接到印度。没想到印度的全家都被抓到集中营,父亲死在里面,有五年时间,完全失去联络。

图15

我们回到了梅州家乡,住了五天,去拜祭父亲的衣冠冢,拜祭祖先。父亲去世的消息,哥哥大概过了三年多,听同乡传递消息才知道。他建了一个衣冠冢,寄托哀思。

图16

图17

哥哥现在85岁。他在云南思茅的公路局工作。思茅现在叫普洱(市)。他的孩子们都在深圳,生活很好,接他和嫂嫂去住。他在深圳住了六七年,说:我一辈子都在云南工作,还是到云南终老吧。他现在住在普洱。我也去云南玩过,还看了砂石林。

注释:

1.在2020年12月30、31日的采访中,黄英生先生介绍,他的太太廖美珍(1951-)女士6岁入学,也入读梅光小学。她的父亲是梅县西洋廖屋人,18岁到印度,在加尔各答经营鞋店。20岁时回国,与作为童养媳的妻子(1929-2019),即廖美珍的母亲结婚,她当时17岁。两人在梅县生活了两年,生下廖美珍的大姐,夫妻带着女儿一起到印度。到印度后又生了三个女儿。这样就从父亲家里搬出来自己住。夫妻主要经营餐点,早上卖鱼丸、肉丸、豆干、猪肚、粉肠之类早点,晚上卖凉粉。每天早出晚归,双手提着很大很重的大锅搬来搬去,非常辛苦。廖美珍有两个姐姐,她排第三。下面还有两个妹妹、两个弟弟。一家人丁兴旺,十分和睦。当地华人住在一起,联系密切,活动很多,也比较少和当地人来往。过年过节,父母讲中国的故事,比如讲妈妈过去在家乡种田的事情、中国的传说故事,等等,孩子们心驰神往。黄英生与太太结婚也很简单:“当时结婚方式就是父母之命、媒妁之言,回到加尔各答找媒人。媒人放出风去,说有一位小伙子年龄刚好,人品不错,想找一个好女孩。那边也有女孩,想找一个好小伙。这样,经过相亲,定亲,就结婚了。时间是1969、1970年左右。”

2.英文为Shillong ,译名也作“希隆”。黄英生先生写作“西朗”或“西浪”.

3.黄英生.中印战·集中营冤狱(手稿):1-2.

4.黄英生:中印战·集中营冤狱(手稿):2-5.

5.黄英生先生惠赠2012年中旬在加拿大约克大学举办的客家研讨会上发言稿照片.

6.黄英生:中印战·集中营冤狱(手稿):9-10.

7.2021年11月20日咨询黄英生先生,说店铺是木板做的,上面覆以波浪形的铁皮,下雨时叮叮咚咚响。

8.黄英生:中印战·集中营冤狱(手稿):10-11.