斑晶斜长石环带结构及成因研究进展

2023-01-06杨献忠孙建东徐衍明褚志远

杨献忠,周 延,孙建东,徐衍明,褚志远

(1.中国地质调查局南京地质调查中心,江苏 南京 210016;2. 环太平洋战略性矿产资源联合研究中心,江苏 南京 210016;3. 山东省第七地质矿产勘查院,山东 临沂 276006)

斜长石作为地壳中分布最广的造岩矿物之一,已被广泛应用于岩浆动力学研究[1]。一块岩石薄片上可观察到数十个乃至上百个斜长石晶体,其中斑晶斜长石往往具有多种结构特征和环带模式[1-3],为矿物学及岩石学研究提供了丰富的资料和信息。斑晶斜长石环带受其结晶时的温度、压力、挥发份和熔体成分控制。原始岩浆中结晶形成的早期斑晶斜长石,当受到后期新岩浆注入并与原始岩浆发生混合作用而形成新熔体,早期斑晶斜长石会发生熔蚀,受新注入岩浆的温压条件及成分控制而形成不同的熔蚀型结构。随着新熔体逐步向平衡方向演化,在熔蚀后的斑晶斜长石外围将进一步形成不同类型的韵律型结构。韵律型结构包裹熔蚀型结构,构成斑晶斜长石复杂的环带结构。这种环带结构一旦形成后,因为NaSi-CaAl之间的相互扩散速率较低,主要元素环带结构在很长时间内不会因为扩散作用而改变,因而可以从高温岩浆演化过程中保存下来[4-5]。结合斑晶斜长石的结构和成分进行综合研究,可形成一张信息丰富的岩浆演化复合图像[6]。因此,斜长石是研究岩浆演化特征,反演岩浆混合过程非常重要的指示矿物之一[7-11],为反演岩浆混合作用及岩浆演化历程提供了直接证据[8,12],也为解决俯冲带物质循环过程中的诸多问题提供重要信息[13]。

为了便于今后讨论和对比,本文论述了斑晶斜长石环带结构类型,对熔蚀型环带结构核部的不同结构类型和边缘形态进行了素描,归纳总结不同类型环带结构的成因和研究进展。研究斑晶斜长石环带结构及核部、幔部和边部特征,对理解岩浆作用过程具有重要意义。

1 斑晶斜长石环带结构类型

具有环带结构特征的斑晶斜长石,以中长石最发育,其次是更长石和拉长石。早期,斑晶斜长石环带结构主要划分为核部-边部组合[2]和内核-间环-边环组合[14]两类。目前,斑晶斜长石环带结构划分为核部-幔部-边部组合[6,15]及(核部)-熔蚀面-内环带-正常环带组合[16]。鉴于目前对斑晶斜长石环带结构尤其是核部、幔部及核部-幔部特征的认识有所不同,描述名称也不统一,为了便于讨论和对比,本文在综合前人提出的斑晶斜长石环带结构分类基础上,提出如下建议:将斑晶斜长石环带结构统一为“核部-幔部-边部”组合,背散射图(BSE)上可分出较典型环带结构的核部、幔部和边部[6](图1);将环带类型分为简单型环带结构、韵律型环带结构和熔蚀型环带结构3个类型(表1)。同时,为了便于直观分析和对比参照,还绘制了部分核部熔蚀结构和核部-幔部之间的接触界面形态素描图。

图1 具有“核-幔-边”结构的斑晶斜长石背散射图[6]Fig. 1 BSE images showing phenocrytic plagioclase with core-mantle-edge texture[6]

表1 斑晶斜长石环带结构类型

多数情况下,岩石中斑晶斜长石的环带结构是由两种或多种类型组合而成的[13],因而一般需同时开展“核-幔-边”结构研究。笔者认为,对斑晶斜长石环带核部的研究,应重点关注其形态和熔蚀结构、与幔部的接触方式和接触界面的形态、整体成分和熔蚀部分成分(尤其是An值)的变化特征;对斑晶斜长石环带边部的研究,应重点关注其韵律间距和振幅大小、成分(尤其是An值)的变化规律、与幔部的接触方式及接触界面的形态特征;对斑晶斜长石环带幔部的研究,需分别对内侧和外侧进行研究,内侧关注的重点与核部研究重点类似,外侧关注的重点与边部研究重点基本相同。

斑晶斜长石“核-幔-边”组合有时也会出现一些特殊情况:在核部与幔部之间存在由熔体和(或)含水矿物组成的熔蚀带[17];缺少幔部,取而代之的是熔蚀带[13];熔蚀带发育于幔部,但相对较狭窄[16]。此时,需要对熔蚀带的特征进行研究,重点关注的内容与核部研究的内容基本一致。

2 斑晶斜长石环带结构特征

2.1 简单型环带结构

简单型环带结构主要指斑晶斜长石“核-幔-边”结构清晰,从核部到边部在成分上呈渐进性的单一规律性变化。一般情况下,核部相对均匀且多呈卵形或较规则形态,幔部一般较窄,核部与幔部的界线清晰,幔部沿斜长石核部四周呈线性延伸,与幔部相比,边部在背散射图上的颜色明显变暗(深)[18]。

当斑晶斜长石从核部到边部逐渐由富Ca端元向富Na端元变化时,此时An值逐渐变小,该斑晶斜长石环带结构称为正环带结构,反之称为反环带结构。正环带结构、反环带结构的斑晶斜长石主要产于火成岩,也可见于变质岩中①。

如果斑晶斜长石环带边缘较破碎且边部存在多个孔隙(可充填熔体或矿物),则构成多孔破碎边缘结构[19];如果斑晶斜长石环带边缘出现近等轴状的麻点或麻点外形类似蠕虫状,则分别称之为麻点状边环结构或蠕虫状边环结构[14];如果在麻点状边环或蠕虫状边环外侧还有一圈较窄的亮边,该亮边没有麻点状或蠕虫状结构,则称之为亮麻双边结构[14],多见于岩浆演化晚期。

如果碱性长石斑晶外边被斜长石包裹,则称为环斑结构[20];如果斑晶斜长石环带边部为碱性长石,则构成反环斑结构[21]。一般而言,前寒武纪后构造花岗岩才具有环斑结构,其中正长石斑晶呈卵形,石英具有两个世代的特征①。

2.2 韵律型环带结构

斑晶斜长石具有明显的“核-幔-边”结构,且在边部及幔部成分、An值以及环带数量、间距和振幅等方面具有明显的周期性韵律变化规律。韵律型环带一般只见于火山岩/浅成侵入岩,是岩浆起源的标志①,透长石也常发育韵律型环带结构[14]。

根据斑晶斜长石韵律型环带的环带数量、间距和振幅(BSE图像上表现为相邻环带之间的明暗差异)等发育程度,韵律环带可分为两种:短间距、小振幅的致密韵律环带和长间距、大振幅的稀疏韵律环带。斑晶斜长石韵律环带多数存在于斑晶边部,其次存在于幔部。与晶体内部的韵律环带相比,晶体边部的韵律环带层间距离更短、更密集[22]。

2.3 熔蚀型环带结构

斑晶斜长石熔蚀型环带结构指斑晶斜长石的核部、核部与幔部之间的接触界面、幔部(主要是内侧)出现不同程度的熔蚀特征,有时也包括核部与幔部之间出现的熔蚀带特征[17]。这种结构是斑晶斜长石在结晶过程中或在已有“核-幔-边”环带结构的基础上,因环境发生改变,至少一个晶层发生了熔蚀作用。成分上,斑晶斜长石从核部到边部多表现为阶梯式变化或峰式变化;结构上,斑晶斜长石呈多层的内部结构。根据斑晶斜长石环带不同部位的熔蚀特点,可分成晶体内部熔蚀结构和层间晶面熔蚀结构[13]。

(1)晶体内部熔蚀结构。主要指斑晶斜长石核部、幔部(多为内侧)的内部熔蚀特征,表现为密度和大小不等的多孔形态。随着内部熔蚀作用的变化,其中孔洞的大小、形状也各不相同,可以观察到孔洞微小、相互之间互不连通的轻度熔蚀结构,以及孔洞粗大、互相合并形成条状或其他不规则形状的强烈内部熔蚀结构,主要有麻点状[14](也称多孔状[23]、斑点状或斑杂状[18])(图2(a)、图3(a))、蠕虫状[24](图2(b)、图3(b))、补钉状[18,25](也称补片状[9,22])(图2(c)、图3(c))、筛孔状[21-22,26](也称盒状[16]、方块蜂窝状[27])(图2(d)、图3(d))等结构类型。需要强调的是:麻点状形态主要指圆形、近圆形的等轴状麻点;蠕虫状形态主要指麻点较大、外形类似长条状的蠕虫;补钉状形态主要指麻点更大、外形呈近长方形;筛孔状形态主要为两组近似垂直的线型熔蚀带之间构成的筛孔。

(a).麻点状;(b).蠕虫状;(c).补钉状;(d).筛孔状图2 斑晶斜长石环带核部熔蚀结构素描图Fig. 2 Sketch diagrams showing the erosion textures in the core of the phenocryst plagioclase zoning

(2)层间晶面熔蚀结构。多数存在于斑晶斜长石不同环带层之间的界面(主要指核部与幔部、少量幔部与边部的接触界面),表现为原先存在的自形晶外部边缘发生部分熔融,使斑晶的棱角和边缘变光滑,并与外层晶面不平行,且同一个晶体中可以存在多个熔蚀层,主要有光滑状、港湾状、锯齿状、不规则状结构等类型[25,29-30](图4(a)、(b)、(c)、(d))。显然,层间晶面熔蚀结构出现上述熔蚀特征,界面之间的接触关系多数属于“不整合”接触关系[31](图4(e)、(f))。

(a).麻点状[24];(b).蠕虫状[24];(c).补钉状[6](Mt.磁铁矿;Ml.熔体包裹体;Q.石英);(d).筛孔状[28]图3 斑晶斜长石环带核部熔蚀结构显微照片Fig. 3 Microphotographs showing the erosion textures in the core of the phenocryst plagioclase zoning

(a).光滑状;(b).港湾状;(c).锯齿状;(d).不规则状;(e).核部外侧与幔部之间的非平行不整合接触;(f).幔部环带圆化到边部环带直角化[6]图4 斑晶斜长石环带核部熔蚀后的形态素描图(a,b,c,d)及界面接触关系BSE实例照片(e,f)Fig. 4 Morphological schematic diagrams (a,b,c,d) showing the eroded cores in the phenocryst plagioclase zoning and BSE images (e,f) showing the interface contact

3 斑晶斜长石环带结构成因

上升的岩浆在地壳浅部形成岩浆房时,一般总是伴随着新的岩浆不断注入、聚集、混合,脉动式注入导致岩浆周期性的成分及环境发生变化,在已有斑晶斜长石环带的基础上可进一步发育形成新的环带结构[3]。岩浆混合导致岩浆发生不平衡结晶作用,此时具有熔蚀环带结构的斑晶斜长石也发生不平衡生长。因此,斑晶斜长石环带结构成因已被广泛用于研究岩浆混合作用过程和岩浆演化特征[21,30,32]。

3.1 简单型环带结构成因

对于斑晶斜长石而言,随着岩浆温度的下降,不断晶出的斜长石晶体来不及与岩浆充分反应,就会被后来晶出的斜长石晶体包裹。斑晶斜长石正环带、反环带和韵律环带的形成,可能与岩浆结晶分异过程中的晶体与熔体之间的局部扰动、岩浆快速冷却、快速减压结晶有关[33]。当发生岩浆混合作用时,在具熔蚀环带结构的斑晶斜长石边部形成反环带[6,34]。

(1)正环带结构。如果初始熔体的成分偏基性,则斜长石的核部以An组分为主;随着结晶作用的发生,边部将越来越富Ab组分,从而在斜长石中形成“核部基性,边部酸性”的正环带。正环带反映了岩浆结晶的最后阶段,由于岩浆温度和压力降低,导致岩浆结晶分异,使斜长石边缘An值降低[13],斜长石核部至边缘An含量差距可达60%[35]。成分上,从斑晶斜长石的核部到边部,SiO2、Na2O、FeO和K2O含量增高,Al2O3和CaO含量明显降低,MgO含量整体呈下降趋势,但变化幅度较小[36]。

(2)反环带结构。如果初始熔体成分偏酸性,则斜长石的核部以Ab组分为主。随着基性岩浆的加入并发生岩浆混合作用,斑晶斜长石继续发生结晶作用,边部越来越富An组分,从而在斜长石中形成“核部酸性,边部基性”的反环带。显然,反环带结构的斑晶斜长石比正环带结构的斑晶斜长石具有更复杂的岩浆作用过程。目前,这种类型的环带成因至少有两种解释:一种解释认为是热的基性岩浆对较冷的已结晶出偏酸性斜长石的岩浆加热,使偏酸性斜长石发生熔融,形成熔蚀结构,并与之混合,使岩浆基性程度增高,结晶出偏基性的斜长石;另一种解释认为岩浆房中温度与压力的迅速改变(同时伴有挥发份丢失)可以导致这种环带的产生,且与温度变化相比,压力的变化可能更迅速,足以导致这种界线分明的不连续环带的形成或者岩浆在上升过程中同化围岩形成反环带[37]。具有反环带结构的斑晶斜长石常见于岛弧岩石中,通常是由于岩浆房内部熔体的混合作用使成分再富集而引起的。如果岩浆反复充填并混合,可形成多次的正-反环带交替[37-38]。从核部到边缘,An值及微量元素(Fe、Sr、Ba等)反趋势可用来判断斑晶斜长石反环带的形成机制[6],指示了原始酸性岩浆与基性岩浆的混合作用[39]:An值升高与Fe浓度增加之间的关系是富硅岩浆与富钙岩浆混合的标志;An值增加与斑晶斜长石原位87Sr/86Sr值变化的关系是岩浆混合的确凿证据。

(3)环斑结构与反环斑结构。环斑结构多数产于元古宙克拉通非造山期或后造山期花岗岩中,时空上与镁铁质岩石共生,具有双峰式特点[40]。环斑结构有衍生作用、出熔作用、熔蚀作用和聚合作用4种成因①;反环斑结构是富碱岩浆在岩浆混合作用下,在岩浆房内的压力急剧降低或过冷却,温压条件达到钾长石结晶区域,在斑晶斜长石外部形成钾长石膜,从而构成反环斑结构[41]。

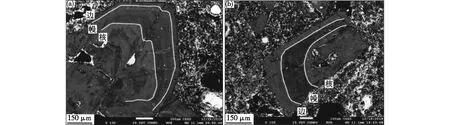

(4)成分突变环带和边部震荡环带。成分较均一的斜长石在酸性岩浆中结晶后,由于外来基性岩浆的加入及岩浆混合作用,使岩浆温度升高。当混合岩浆的温度不足以使原先的斑晶斜长石发生熔融,只在斑晶周围继续结晶时,则形成An值高的突变环带[25](图5)。温度升高、压力降低只是一方面,不同物理性质和化学成分的岩浆发生混合作用,也可形成突变环带,是岩浆不平衡结构在斑晶斜长石内部结构上的具体体现[42-43]。当岩浆房内的岩浆排出或不再得到补给时,由于斑晶斜长石周围熔体的成分相对稳定,此时斑晶斜长石的生长受动力学机制(结晶速率)及周围熔体CaO、FeO、MgO等扩散作用(扩散速率)的控制,快速结晶形成细密的、An值高低变化(An值一般10左右,有时可达20)的边部震荡环带(图6)[6,44]。从核部到边部,斑晶斜长石包含多个正-反环带的震荡环带,反映了岩浆房上覆围岩破裂后在岩浆房中心和边缘之间岩浆发生过多次降压-等压结晶,或多次周期性岩浆注入或岩浆房内发生多次强对流作用[45-46]。

图5 斑晶斜长石突变环带背散射图像(a)以及An成分变化剖面(b)[25]Fig. 5 BSE image of plagioclase with mutational zoning(a) and the profile showing An content variation(b)[25]

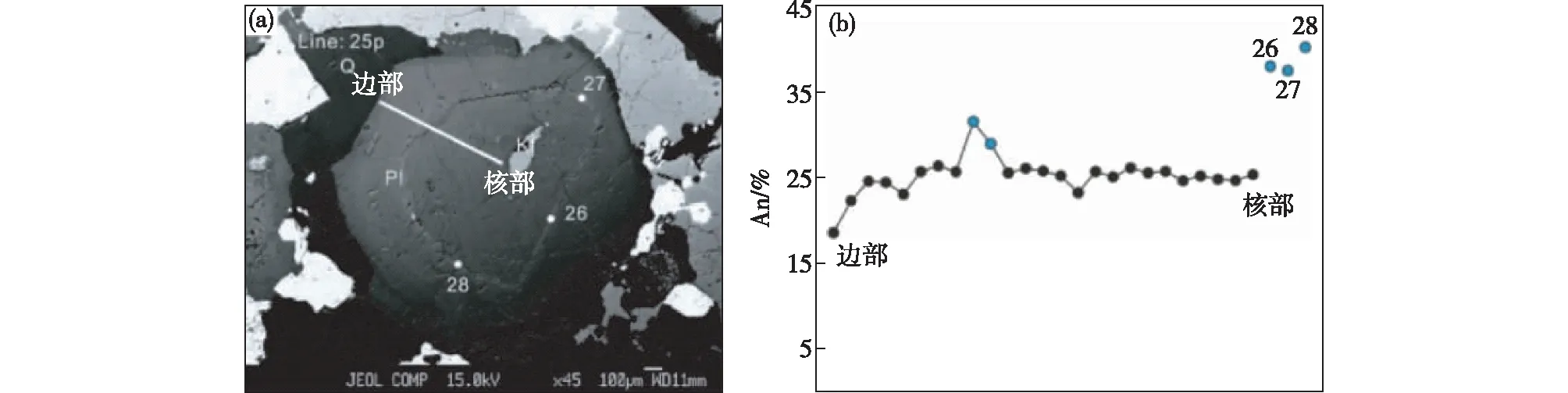

(a).振荡环带;(b).正成分环带;(c).输入偏基性熔体时;(d).输入偏酸性熔体时图6 斜长石晶体成分环带生长机制[44]Fig. 6 Growth mechanism of compositional zoning in plagioclase crystals[44]

3.2 韵律型环带结构

韵律型环带结构是斑晶斜长石的典型结构。岩浆分异和结晶过程将导致斜长石成分向着富Na的方向演化(An值降低),而富Ca熔体的填充和岩浆中含水量的增加会推动斜长石成分向着富Ca的方向演化(An值升高)[47-48]。研究[48-50]表明:“过饱和-成核-耗尽循环机制”适合于解释致密韵律环带的成因,而“晶粒成核-生长-置换和溶解机制”适合于解释稀疏韵律环带成因。

(1)致密韵律环带。斑晶斜长石的生长速率由熔体中斜长石组分的过饱和程度和晶体-熔体界面的温度决定[33]。当温度远低于晶体固相线时,斑晶斜长石迅速成核后快速生长,而NaSi-CaAl之间的相互扩散速率相对较慢,导致斑晶外部形成了一个尚未与外部熔体达到化学平衡的表面熔体层[4]。这个表面熔体层使结晶出的斑晶外部成分发生细微变化,这种不平衡结晶过程导致的致密韵律环带,形成于岩浆的整体物理化学性质未发生改变的条件下[22]。

(2)稀疏韵律环带。稀疏韵律环带的形成过程可能反映了结晶环境中发生的温压变化,如填充作用或对流活动[23]。岩浆填充和岩浆房中物理化学性质的不均一导致了岩浆的对流,其中斑晶斜长石随之在岩浆房中运移并在该过程中经历了不同的结晶环境,接触了不同成分的熔体,使晶出的斜长石具有周期性的稀疏韵律环带结构[13,22]。

李原鸿等[13]对加勒比海地区海底火山玄武岩中的斜长石斑晶进行了矿物形态和成分分析,总结了斑晶斜长石环带结构、熔蚀结构及其韵律结构形成和生长过程(图7),示踪和制约了俯冲带海底火山岩浆从源区上升到岩浆房再到喷发的复杂过程。

(a).早期结晶晶体;(b).层间晶面熔蚀结构的形成;(c).稀疏韵律环带形成过程;(e).部分熔蚀层形成过程;(d)、(f).致密韵律环带边缘形成过程图7 斑晶斜长石不同环带结构形成及生长过程示意图[13]Fig. 7 Schematic diagrams showing the formation and growth process of the plagioclase phenocryst with different zoning textures[13]

3.3 熔蚀型环带结构成因

如前文所述,斑晶斜长石熔蚀型环带结构是在已有环带结构的基础上进一步发育而成的,形成熔蚀型环带结构的原因有:① 降压作用。岩浆携带斜长石晶体迅速上升至地壳浅部,压力突然降低,导致岩浆中大量的水及挥发性组分逸出,斜长石的稳定性显著降低,使其溶解度增加,导致斜长石An值发生变化且具有疏松多孔的结构,但其微量元素含量并不会发生显著变化[15,42];② 温度变化可能是导致斜长石发生部分熔融的原因,使斜长石成分和晶体结构发生变化,但不会造成微量元素含量发生变化[13,15];③ 岩浆混合作用。熔体相与矿物相之间的化学平衡被打破,导致矿物和熔体直接发生反应,形成部分熔蚀结构,使斜长石的An值发生显著变化并伴随其他微量元素含量的变化[13,51]。显然,压力突然降低、温度发生改变、挥发性组分(主要是H2O)或不同成分岩浆的加入是主要因素[12-13,23,25,27,52]。今后,应加强不同因素控制下斑晶斜长石环带结构的岩相学及地球化学研究。

3.3.1 晶体内部熔蚀结构

当岩浆系统处于开放状态时,会与外部环境发生物质和能量的交换,导致岩浆成分及物理化学状态不断发生变化,使先形成的斑晶斜长石发生熔融,直到建立新的结晶平衡[53],且新生晶体与先存晶体在成分或结构上存在着明显差异。每次斑晶斜长石颗粒内部成分-结构的变化(含突变),均暗示岩浆的物理、化学状态发生一次改变,是反演岩浆过程的重要线索[6]。

(1)麻点状、蠕虫状、补钉(片)状结构。以前将斑晶斜长石内核的麻点状、蠕虫状、补钉(片)状结构统称为麻点结构[14]。为了更好地区分斑晶斜长石核部的结构特点,建议将这3种结构区分开来。多种机制可以导致这3种结构的形成:岩浆上升过程中水不饱和或水分压力变化导致的重吸收作用[6,15]、岩浆混合过程中先存斑晶斜长石熔融-重结晶作用[53]、快速生长条件下骸晶斜长石重结晶作用[54]。早先形成的斑晶斜长石在上述机制作用下,斑晶斜长石遭受熔蚀,内部较密集地分布着近等轴状的细小麻点。麻点的成分多数为熔体(基质玻璃或含雏晶、微晶的玻璃或脱玻化隐晶[14])或结晶的细小矿物颗粒[35]。岩浆多次注入混合或混合岩浆中熔体温压条件及成分发生多次变化,可形成多世代的麻点。麻点进一步扩大,局部相邻麻点相连接形成蠕虫状结构。混合岩浆在熔蚀早期斑晶斜长石的过程中,由于受斑晶斜长石解理方向的限制,熔蚀的部分形成补钉状或补片状结构[2]。

上述3种结构,可以存在于斑晶斜长石环带的各个晶层内,但主要以核部、幔部(尤其是内侧)为主。当核部与幔部之间存在熔蚀带时,也可存在于熔蚀带中。补钉状内核比麻点状内核更常见[14]。

(2)筛孔状结构。成分较均一的斜长石在酸性岩浆中结晶后,由于外来基性岩浆的加入并发生岩浆混合作用,使岩浆温度升高。温度较高的混合岩浆与早期形成的斑晶斜长石发生反应,使早期斑晶斜长石的边部发生熔融而产生不平衡的熔体,这种不平衡的熔体与已经结晶的斑晶斜长石的成分梯度差异造成了成分扩散及物质交换[55],进一步进入斑晶斜长石核部并发生部分熔融,形成筛孔状结构。随后,周围的混合熔体继续结晶,在核部周围形成正常的斜长石环带,并在扩散过程中保留筛孔状核部[21,56]。筛孔状结构多数存在于斑晶斜长石核部,少数存在于幔部内侧或核部与幔部的熔蚀带中。

3.3.2 层间晶面熔蚀结构

如上文所述,酸性斜长石在进入周围温度较高的基性岩浆后,由于温度差异,对早期形成的斑晶斜长石外部边缘发生部分熔融,形成不同边缘形态的熔蚀结构,主要有港湾状、锯齿状、不规则状以及少量卵形状[25,30-31]。

3.4 斑晶斜长石环带结构形成过程

国内外众多学者针对不同的研究对象,探讨了斑晶斜长石环带结构的形成过程[6,10-13,21,25,44,57-58]。本文对不同斑晶斜长石环带结构的形成过程进行简单归纳,主要有以下几种情况。

(1)原始中基性岩浆或混合岩浆,在岩浆正常演化过程中,将晶出具有正常环带结构的斑晶斜长石。岩浆演化晚期,如果熔体的温压条件、挥发份、成分等发生周期性微小改变,将形成韵律环带结构。酸性岩浆中晶出的斑晶钾长石,后期被斜长石包裹,将形成环斑结构。

(2)酸性岩浆中晶出的斑晶斜长石被混合岩浆捕获并被混合岩浆晶出的斜长石所环绕,将形成具有反环带结构的斑晶斜长石。岩浆喷发并导致岩石温度急剧下降,斑晶斜长石外边被碱性长石环绕,从而形成具有反环斑结构的斑晶斜长石。

(3)酸性岩浆中晶出的第一代斑晶斜长石与中基性岩浆混合,由于温度差异,酸性斑晶斜长石将发生部分熔融,形成层内不同熔蚀结构的内核,内核边部经熔蚀后呈不同的外部形态。随着岩浆进一步演化,晶出的第二代斜长石成为斑晶斜长石的幔部并包裹第一代斑晶斜长石内核,幔部与核部之间由于熔蚀作用而形成不同的层间熔蚀结构。岩浆演化晚期,晶出的第三代斜长石进一步包裹第一代、第二代斜长石而成为斑晶斜长石的外部。如果在第一代斑晶斜长石形成后熔蚀作用不断持续,幔部与核部之间将形成不同熔蚀结构的熔蚀带(熔蚀层)。如果岩浆发生多次混合,上述过程将重复多次,从而形成具有多个熔蚀带(层)、多个幔部层的复杂环带结构。

(4)岩浆演化晚期,岩浆的整体物理化学性质没有发生改变,如果熔体中斜长石组分过饱和且晶体-熔体界面处的温度低于晶体固相线,则多数形成致密韵律环带结构。岩浆填充和岩浆房中物理化学性质的不均一导致了岩浆发生对流,其中斑晶斜长石在岩浆房中运移并经历了不同的结晶环境、接触了不同成分的熔体,斑晶斜长石将晶出稀疏环带结构。岩浆演化后期,若熔体对已形成的斑晶斜长石边部进一步发生部分熔蚀,将形成多孔破碎边缘结构。

总之,斜长石复杂环带结构的形成过程是岩浆混合作用、岩浆演化的重要证据,也是可能诱发火山喷发的重要机制之一[59]。

3.5 斑晶斜长石环带结构形成过程中Sr的分布

在斜长石和硅酸盐熔体之间,Sr和Ba的分配依赖于斜长石中的钙含量,对压力变化并不敏感,受温度的影响也不大[60]。因此,分析具环带结构的晶体微量元素变化特征,可以重建它们生长时的熔体成分和岩浆混合作用过程的阶段[37]。

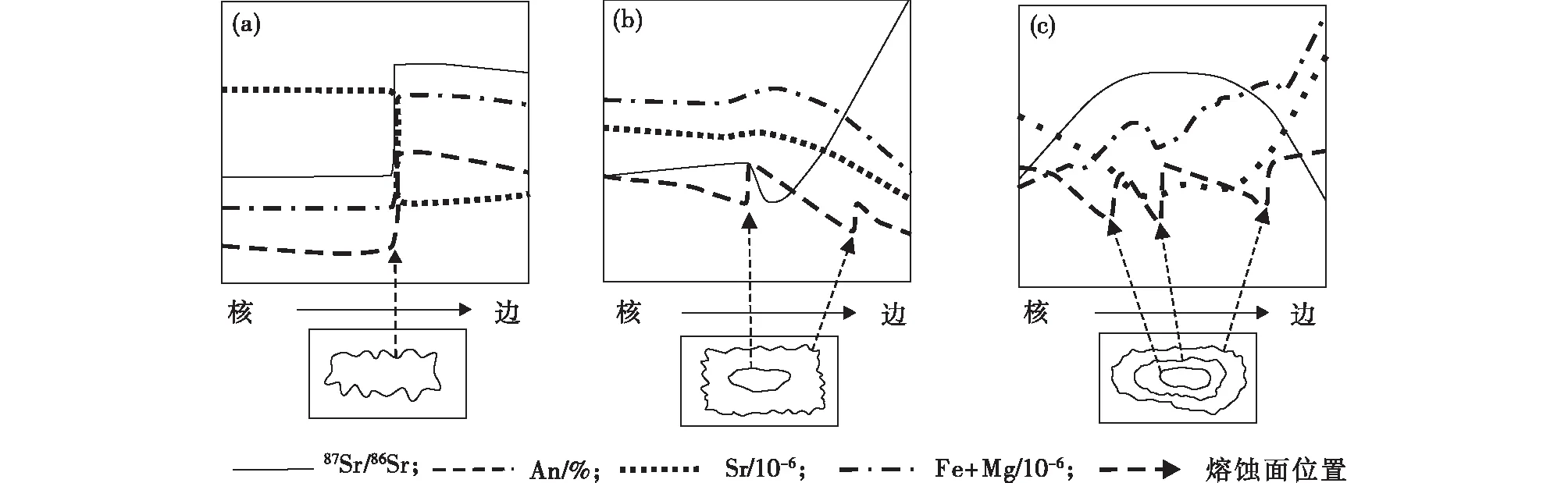

由于Sr在矿物和熔体中的分配系数与An值之间存在负相关关系,斑晶斜长石一个环带内的Sr同位素组成(87Sr/86Sr)与Sr浓度之间也普遍呈负相关[60],所以Sr含量在斑晶斜长石边缘韵律环带部分表现出与An值呈相反的变化趋势[13]。研究表明,斑晶斜长石从核部到边部,Sr同位素变化存在以下3种不同的现象[61]。

(1)含一定放射性的基性岩浆一次注入到中酸性岩浆中,斑晶斜长石核部发生熔蚀,87Sr/86Sr值在熔蚀处突然增高,岩浆达到平衡后(混合作用结束后),87Sr/86Sr值维持在较高水平。Mg和Fe浓度、An值的变化与87Sr/86Sr值的变化一致,而Sr浓度的变化与87Sr/86Sr值的变化相反。

(2)无放射性的基性岩浆一次注入到中酸性岩浆中,斑晶斜长石发生熔蚀,87Sr/86Sr值在熔蚀处小幅下降后急速上升。Mg、Fe和Sr浓度总体呈缓慢下降趋势,An值呈震荡下降趋势。

(3)基性岩浆多次注入到中酸性岩浆中,斑晶斜长石发生多次熔蚀,87Sr/86Sr值总体缓慢上升再缓慢下降,呈正态半圆形(图8)。Sr浓度的变化与87Sr/86Sr值的变化相反,An值呈震荡下降趋势,Mg和Fe浓度呈震荡上升趋势。

(a).含放射性基性岩浆一次注入;(b).无放射性基性岩浆一次注入;(c).基性岩浆连续多次注入图8 基性岩浆注入到中酸性岩浆后斑晶斜长石从核部到边部87Sr/86Sr值、Sr浓度和An值变化图[61]Fig. 8 Changes of 87Sr/86Sr ratio, Sr concentration and An value of phenocrytic plagioclase from core to rim after the injection of basic magma into intermediate acid magma

4 斑晶斜长石环带研究方法

目前,对斑晶斜长石环带成因的研究过程为:在光学显微镜下对岩石薄片开展详细的岩相学研究,采用阴极发光技术(CL)发现具有环带结构的斑晶斜长石。一般斑晶斜长石具有以下阴极发光特征:CL图像颜色普遍与An值呈较好的相关关系,呈蓝色或蓝绿色区域的An值普遍比呈暗红色或暗灰色区域的An值高[62]。可见,斜长石阴极发光图像的颜色直接反映了矿物内在成分和结构的变化特征,可以提供岩浆成分演化和岩浆混合的重要信息[63]。

挑选较典型的具有环带结构的斑晶斜长石磨制电子探针片,采用电子探针或扫描电镜背散射图像可获得更清晰的环带结构显微图像。选择斑晶斜长石环带典型剖面,采用电子探针分析技术测定其主量元素成分并计算每一个测点的An值,采用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱仪测定其微量元素成分;沿剖面线,根据测定的成分来分析主量元素、微量元素及An值的变化规律。根据研究需要,还可对斑晶斜长石开展电子探针元素面扫描分析。根据所有测试结果绘制相关图件,并对斑晶斜长石形成的地质背景、温压条件、岩浆演化历程、岩浆混合作用等进行判别和讨论,最终得出研究结论并尽可能绘制斑晶斜长石成因模型图。

5 结论

(1)斑晶斜长石环带结构类型主要分为简单型环带结构、韵律型环带结构和熔蚀型环带结构。将熔蚀型环带结构又分成晶体内部熔蚀结构和层间晶面熔蚀结构2个亚类。为了便于对比,绘制了部分核部熔蚀结构和核部-幔部之间的接触界面形态素描图。

(2)总结了斑晶斜长石不同环带结构的成因研究进展。建议进一步加强对斑晶斜长石环带结构及核部、幔部和边部特征研究,这对分析岩浆作用过程具有重要意义。

致谢:本文在成文过程中,曾与中国地质调查局南京地质调查中心已故黄光昭研究员有过多次有益的交流,谨以此文悼念黄光昭先生。感谢评审专家对本文提出了中肯及有益的修改建议。

注释

① 周新民.显微镜下长石及共生辉石、石英矿物学及其成岩意义.战略性关键金属科普平台,2021-12-21.