长吻鳄科(爬行纲:鳄目)系统发育研究进展及展望

2023-01-05陆雨婷

刘 俊, 崔 杰, 陆雨婷

(合肥工业大学 资源与环境工程学院,安徽 合肥 230009)

0 引 言

鳄类Crocodylia在生命演化上具有悠久的历史。最早的鳄类化石来源于晚白垩世地层中[1-2]。一般认为生活于白垩纪的Hylaeochampsidae为鳄类的外类群,Hylaeochampsidae和Crocodylia共同构成了真鳄类Eusuchia[3]。现生的鳄类是一个至少具有25个种的独特分支[2],主要分布于热带地区到温暖的温带地区[3]。本文采用3科9属[3-4]的鳄类分类方法,将现生鳄类分为长吻鳄科Gavialidae、短吻鳄科Alligatoridae和鳄科Crocodylidae,包括25个现生种,见表1所列。

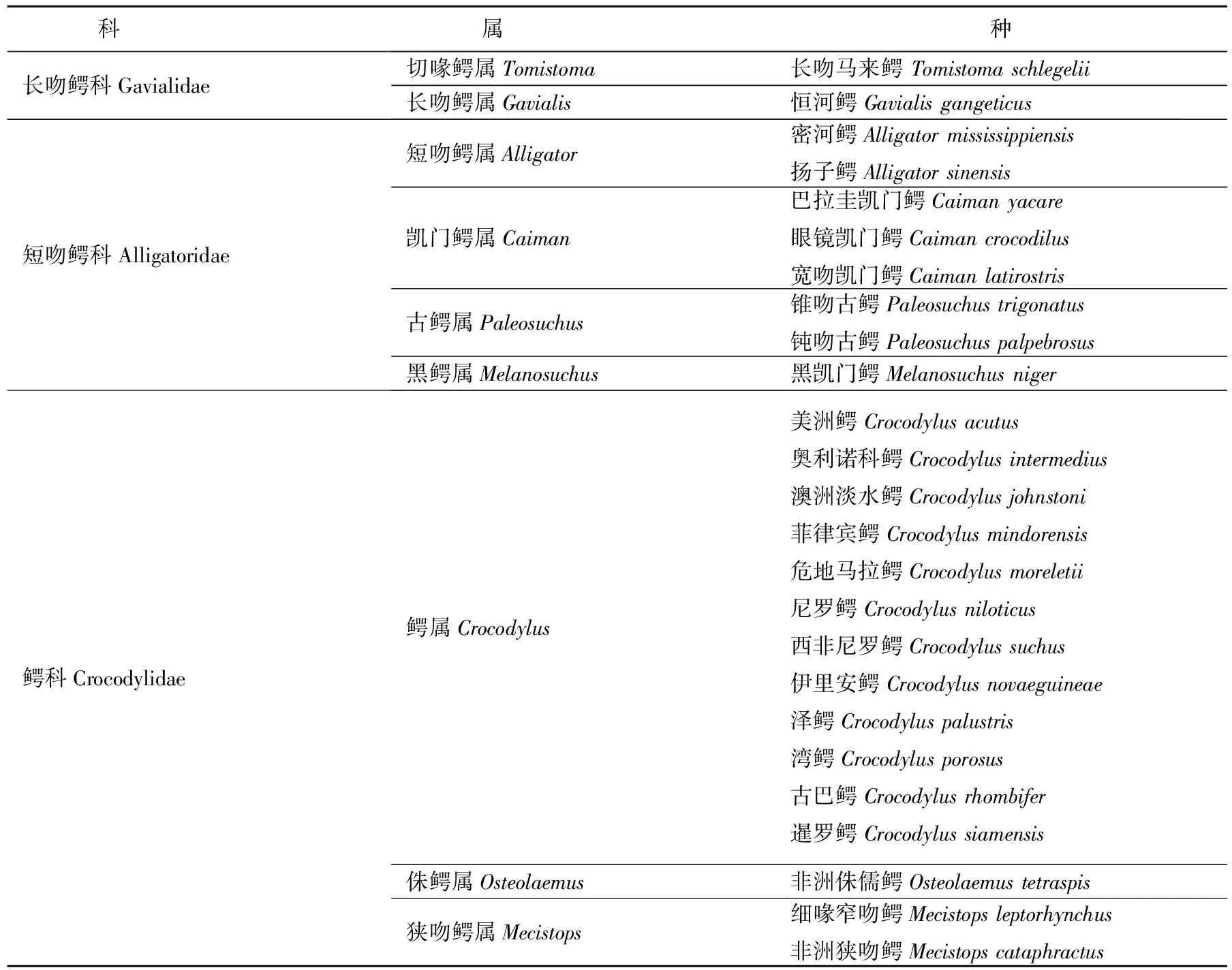

表1 现生鳄目分类

长吻鳄科又称食鱼鳄科,由Arthur Adams等人于1854年建立[5]。相较于短吻鳄科和鳄科,长吻鳄科在外形上具备其他2个科所没有的细长的吻部,其口鼻部较薄,上、下齿有规律地交错,适于捕鱼,和鳄科一样具有遍布全身的皮肤感觉器官[3]。长吻鳄科仅有2个现生种:切喙鳄属的长吻马来鳄Tomistomaschlegelii和长吻鳄属的恒河鳄Gavialisgangeticus。

作为世界上最大的现生鳄鱼之一,同时也是国际自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN)红色名单极度濒危物种,恒河鳄现仅分布于印度、尼泊尔以及孟加拉国的部分地区[6]。它拥有的极长且细的吻部,常被认为是为适应捕鱼的饮食习惯而生。当雄性恒河鳄成年以后,它的吻部前端会长出一个球状软组织,此结构会起到视觉上的性指征、声音共鸣器、冒泡或者其他方面性行为的作用[6-7]。

恒河鳄是一种淡水性鳄鱼,其运动能力较差,产卵和取暖需要借助沙质河岸,而且对盐的分泌能力较差,因而从未在咸水中发现过现生的恒河鳄[3]。但就长吻鳄类化石的地理分布来看,从白垩纪晚期到古新世几乎所有长吻鳄类都来源于浅海或者边缘海沉积[8],在Woodlack岛第四纪海洋沉积物中也发现了恒河鳄材料[9]。根据对长吻鳄类化石地理分布状况的分析,同时结合恒河鳄特殊的口腔结构[2],恒河鳄祖先极有可能是具有耐盐性的,故恒河鳄的祖先可能有跨洋扩散的本领。但也有研究者根据泰国东北部早更新世鳄类化石推断,恒河鳄可能是从印度、巴基斯坦通过淡水河流扩展到印度尼西亚,而且极有可能是由于多次造山运动导致淡水河流体系分割开来,形成了如今的分布状态,因而通过淡水扩散的可能性大[10]。

长吻马来鳄是一种大型淡水鳄鱼,常栖息于泥炭或淡水沼泽中[11],外形上与恒河鳄有很多相似之处。但是相比于恒河鳄,长吻马来鳄吻部较长[3],成年雄性鳄鱼吻部前端没有球状软组织[6,12],主要分布于印度尼西亚、马来西亚等地区[2]。虽然其长吻十分适于捕鱼,但是从其胃容物来看,长吻马来鳄还会捕食一些小型哺乳动物、爬行类、鸟类等[3]。

1 长吻鳄科的系统分类研究进展

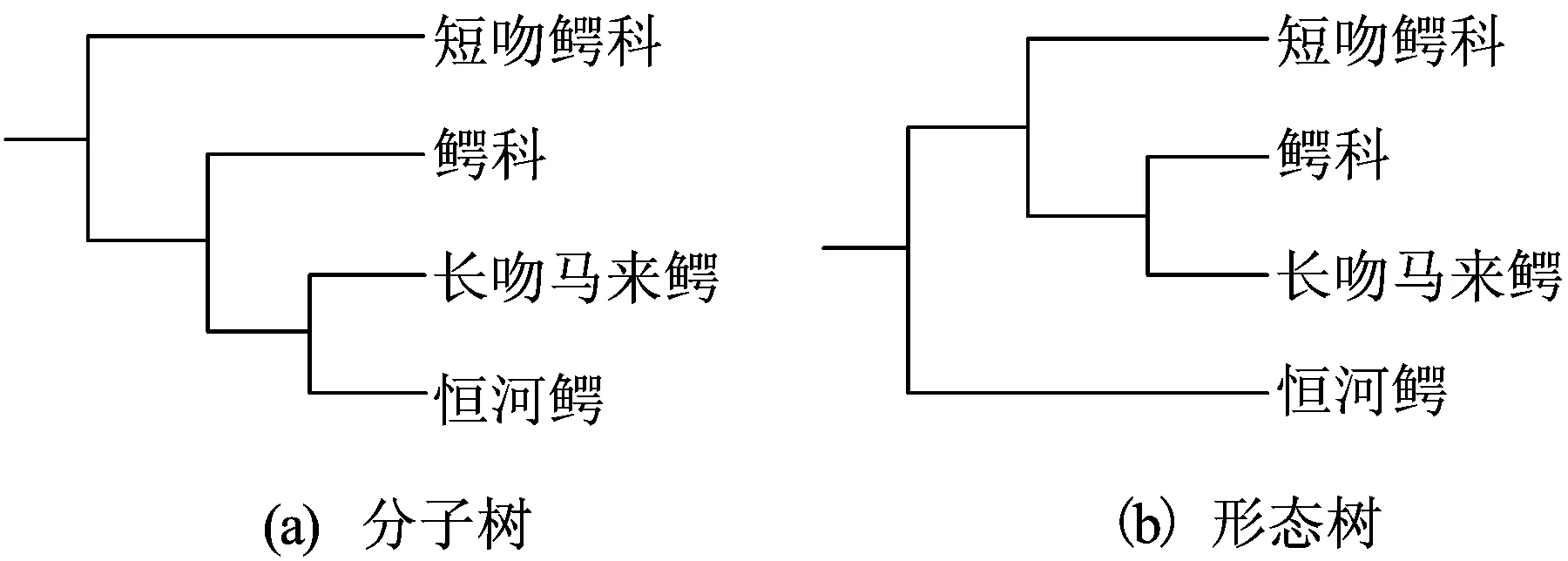

尽管学术界利用各种不同的研究手段和研究方法对鳄类系统发育进行了大量研究,但是分子生物学和形态学数据之间的矛盾依然是困扰研究者们的一大难题[13]。鳄类谱系发育重建是分子-形态冲突的一个典型例证,其谱系发育关系简化示意如图1所示。

分子生物学证据证明长吻鳄科为单系类群,恒河鳄和长吻马来鳄构成姐妹群,短吻鳄科占据鳄类系统发育的基干部位[14-27],并且恒河鳄和长吻马来鳄在渐新世之后才分化[24,28](图1a),时间大致为31~18 Ma[26,29]。但是形态学证据证明恒河鳄是其他所有鳄类的姐妹群[30-36],在中生代已经与其他鳄类分化开来[33](图1b)。分子生物学和形态学数据的综合分析则支持分子生物学数据的结果[4,21,37-38]。

图1 鳄目的谱系发育关系简化示意

1.1 分子生物学证据

自现代定量分析技术和分子生物学技术应用于鳄类系统分类学以来,相关研究取得了突飞猛进的发展,多种手段的分析技术强有力地证明恒河鳄是长吻马来鳄的姐妹群,它们共同构成了长吻鳄科。利用氨基酸、线粒体DNA(mtDNA)和高度保守的核DNA(nuDNA)来进行系统发育研究在分子系统学领域已经十分广泛[4,14,16,18,22,25,39]。

文献[14]首次尝试使用比较蛋白质数据的方法来评估鳄类亲缘关系,结果证明恒河鳄和长吻马来鳄具有极近的亲缘关系;文献[15-16]分别利用同源血蛋白、线粒体DNA和核DNA再次印证了文献[14]的结论;文献[18]通过检测鳄鱼血液中血清白蛋白的变化,证明恒河鳄与长吻马来鳄为姐妹群;文献[22]首次运用核基因对鳄鱼进行系统发育研究,在排除长枝相互吸引和类群间碱基组成变异的条件下,证明了恒河鳄与长吻马来鳄的姐妹群关系;文献[24-25]均通过基因组测序的方法证明了恒河鳄和长吻马来鳄的姐妹群关系;文献[4]收集大量鳄类基因数据并提取其mtDNA 和nuDNA,其结果也支持恒河鳄与长吻马来鳄的姐妹群关系;文献[29,40]分别利用有丝分裂基因组、转甲状腺素蛋白基因(transthyretin gene,TTR)数据为恒河鳄和马来鳄的姐妹群关系提供了新证据。

1.2 形态学证据

在鳄类形态学研究中,研究者们普遍认为恒河鳄是现存其他所有鳄类的姐妹群[30,33-34,38,41],形态学的研究结论不仅获得了形态学谱系发育树的支持,在地层上也和早期分化的长吻鳄科保持高度一致[2]。

文献[33]利用大量化石数据,通过简约分析的方法得出恒河鳄是现存所有鳄类的姐妹群,同时也反驳了分子生物学家关于恒河鳄与长吻马来鳄分化时间的讨论;该文献中建立的性状矩阵是20多年来鳄类形态学系统发育分析的基础,此后,随着相关研究的逐步深入,该性状矩阵不断得到补充和修正[2,35-37,39,42-44];文献[45]使用形态学特征的反向连续加权,在支持分子拓扑结构的形态学数据集中发现了更多的系统发育信号;文献[46]通过测试恒河鳄和长吻马来鳄颅骨个体发育异速生长的模式和轨迹,认为长吻马来鳄更接近于短吻鳄科的形态,而恒河鳄则展现出一种独特的生长轨迹;文献[38]运用三维技术获得鳄类颅内影像,认为耳咽部的差异支持恒河鳄为现存所有鳄类的姐妹群;文献[41]在对鳄类形态特征进行严格再评估后,认为恒河鳄作为现存其他所有鳄类的姐妹群这一结论还有待商讨。最近,文献[2]基于已发表的鳄类形态学性状矩阵和对全球鳄鱼标本的观察,提出一个全面的新的鳄类形态学数据集,在最大简约框架下,证明与现生其他鳄类相比,恒河鳄与长吻马来鳄亲缘关系最为接近;这是形态学和分子生物学的证据在鳄类谱系发育演化上第一次达成一致。

1.3 分子生物学和形态学的综合研究

在分子生物学与形态学数据相矛盾的背景下,一些研究者将分子生物学与形态学进行综合分析[4,21,32,38,47-48]。文献[47]在对形态学数据进行重新解释的过程中发现,恒河鳄很有可能是从类似于长吻马来鳄的祖先进化而来,恒河鳄与长吻马来鳄共同组成长吻鳄科,化石记录有可能是与分子学假设相匹配的,进一步支持了分子生物学的结果;文献[32]结合64个形态学性状、限制性片段和mtDNA序列对现生鳄类进行系统发育分析,最终得出的严格一致树与分子学假设相吻合;文献[21]在分子树上拟合形态学特征,发现大量的形态学特征可以用来支持分子树;长吻马来鳄与恒河鳄的肢体比例[49]、荐前椎形态[50]及皮肤颜色与环境之间的响应[45]等均有很多相似之处。

1.4 矛盾出现的原因

虽然对鳄类的了解在逐渐加深,但是恒河鳄系统发育研究形态学和分子生物学之间的矛盾依然未得到很好解决,现生恒河鳄的形态学特征与其他鳄类相去甚远。对此,许多研究者提出一些猜想,包括类群和形态特征的选定、形态特征状态分配的主观性以及长枝吸引效应等[14,18,21-22,30,33,51]。不少研究者还试图通过研究新的或未有深入研究的类群来弱化长枝吸引效应,或者是对研究过的标本进行不同方面的再研究以发现新性状[50]。

虽然长吻鳄科的现生种仅包括长吻马来鳄和恒河鳄,但是已发现的化石种已达数十种,已研究的或尚未被发现的中间过渡型化石可能成为破译恒河鳄系统发育位置的关键。这些演化上位于中间环节的化石属种不仅可以提供更多具有系统发育意义的形态学特征,而且可能保存古DNA数据,进而从中发掘分子生物学的系统发育信号,以此来调和分子生物学和形态学之间的矛盾。现生恒河鳄与长吻马来鳄分别生存于印度和马来西亚及其周边地区,因此,定位于亚洲东部地区渐新世之后地层中寻找中间过渡型化石,对于恒河鳄系统发育位置的研究具有重要意义。

2 亚洲东部地区的长吻鳄科化石

亚洲东部地区新生代已发现大量长吻鳄科化石。其中时代最老也是唯一来源于古近纪的长吻鳄科化石是中国广东地区的石油茂名鳄[52-54]。此外,印度、巴基斯坦的Siwalik地区出土了大量新近纪和第四纪的长吻鳄科化石,包括Rhamphosuchuscrassidens及其他长吻鳄属未定种的化石[55],而爪哇和泰国早更新世地层中还出土了Gavialisbengawanicus[9-10]。但是,对解决长吻鳄科系统发育冲突最关键的化石也许是东亚地区古近纪之后的地层中产出的3种与恒河鳄、长吻马来鳄十分相似的鳄类化石[55],分别是产自中国台湾中新世的潘氏澎湖鳄Penghusuchuspani[56]、产自日本更新世的待兼鳄Toyotamaphimeiamachikanensis[57-60]和产自中国岭南地区第四纪地层中的中华韩愈鳄Hanyusuchussinensis[55,61-62]。

2.1 古近纪之后东亚地区的长吻鳄科化石

1964年日本大阪府中更新统大阪群Senpoku组海相黏土单元蓝灰色砂质黏土层中出土了待兼鳄Toyotamaphimeiamachikanensis,保存的正型标本可见颅骨、下颌骨和缺失较多尾椎并遭到破坏的颅后骨骼[58]。文献[57-60,63-65]对此标本进行了详细研究。待兼鳄最初因具有酷似现生长吻马来鳄的吻部而被命名为Tomistomamachikanense[57];文献[58]在对标本头骨进行详细的形态学分析后,认为文献[57]的命名有失偏颇,不应该将其归为切喙鳄属,应该命名为待兼鳄Toyotamaphimeiamachikanensis;文献[64]基于标本的一些病理学特征、动物群特征和现生鳄类的行为学特征,推断待兼鳄存在争夺领地或交配权的行为;文献[59]对待兼鳄重新进行详细描述,认为上颌第12颗、第13颗牙齿是最大的,与文献[58]第7颗上颌牙齿最大的结论不同,系统发育的拓扑结构表明,待兼鳄与长吻马来鳄的分支是在40万年前或更早的时候到达东亚;文献[60]从上新世—更新世气候震荡中鳄类的生存角度,对含待兼鳄化石的地层进行古温度的计算,结果表明,日本近畿地区早、中更新世晚期待兼鳄生活在低温极限附近,在冰期它们可能迁徙到日本南部或者在日本本土灭绝,在间冰期时活动范围再次扩大;文献[59-60]的系统发育研究则表明,待兼鳄与中国台湾出土的潘氏澎湖鳄PenghusuchuspaniShan,2009具有较近的亲缘关系。

潘氏澎湖鳄发现于中国台湾澎湖岛中新统Yuwentao组地层中,正型标本保存了牙齿、颅骨碎片和一部分下颌骨[66];文献[66]首次对该标本进行了报道,并将其定为Tomistoma(?)taiwanicus,归于切喙鳄属;文献[39]通过放射性同位素定年的方法,确定化石层的年代不早于10 Ma;后来在台湾省西部澎湖岛中新世地层中出土了同属于此种但更完整的新标本,该标本是台湾省保存最完整的脊椎动物化石[56]。文献[56]将此物种正式命名为潘氏澎湖鳄。基于文献[67]的性状矩阵,文献[56]对潘氏澎湖鳄的形态学特征进行了细致的描述,其系统发育分析结果表明,潘氏澎湖鳄与中国东部的石油茂名鳄有十分密切的关系,但从地质年代看,潘氏澎湖鳄更接近于待兼鳄而不是石油茂名鳄;文献[36]在对森氏摩洛哥鳄Maroccosuchuszennaroi的研究中发现,待兼鳄、潘氏澎湖鳄与北美洲的马齿鳄属Thecachampsa有较近的亲缘关系;文献[49]的再研究结果表明,潘氏澎湖鳄在更新世期间有较广泛的分布。

文献[37]在对待兼鳄、潘氏澎湖鳄进行形态学再研究时发现,原本归为切喙鳄亚科Tomistominae的这2个物种具备大量的长吻鳄亚科Gavialinae的特征,这些特征填补了切喙鳄亚科与长吻鳄亚科之间的一些空白,同时也发现了潘氏澎湖鳄与待兼鳄的返祖特征;文献[37]以分子树的拓扑结构为约束条件对形态学数据进行谱系发育分析时,所搜索出来的简约树比无约束的形态树仅多出0.52%的演化步骤,第一次显示出以分子树的拓扑结构为基础解释鳄类形态演化的可能性。

除上述2种长吻鳄科化石之外,在中国珠江三角洲地区的第四系沉积物中曾多次出土巨大的鳄鱼遗骸[61-62,68-72],同时在中国古籍中也有一些相关记载[73-74]。关于珠江三角洲地区出土的鳄鱼究竟为何种属、体型如此庞大的鳄鱼为何完全消失在珠江三角洲上等问题激发了众多研究者的研究兴趣。该遗骸最初依据顺德1963年和1973年出土的2件标本被鉴定为湾鳄[69,75];文献[74]对珠江三角洲出土的鳄鱼遗骸进行形态学比较后认为,该地出土的鳄鱼遗骸均属淡水性的长吻马来鳄,而不是鳄科的湾鳄;文献[70]在对顺德标本进行再研究后支持文献[74]的观点;文献[71]对该地鳄鱼进行研究,认为珠江三角洲地区出土的鳄鱼均为长吻马来鳄。

近年来中国岭南地区这一特殊物种重新引起研究人员的研究兴趣。由于这些鳄类化石在颅骨、脊椎及附肢骨上兼具恒河鳄、长吻马来鳄的很多形态学特征,此发现在很大程度上缩小了两者在形态学上的鸿沟,证明中国岭南地区的第四纪鳄类化石是演化上非常重要的过渡型化石,被重新命名为中华韩愈鳄Hanyusuchussinensis[55]。

2.2 中国广东始新世石油茂名鳄

1958年在中国广东省茂名市北郊晚始新世油柑窝组油页岩中出土了一种大型长吻鳄化石——石油茂名鳄[52-53]。文献[52]对其不完整的颅骨进行描述,认为茂名标本虽为长吻鳄科,但与恒河鳄、长吻马来鳄又有所不同,因而将其命名为Tomistomapetrolica;文献[53]对该地出土的另一具更完整的标本进行研究,从其保存下来的部分颅骨、左侧肱骨和右侧股骨来看,它表现出的特殊组合特征与文献[52]描述的化石为同种,进一步补充完善了Tomistomapetrolica的性状信息;文献[54]对广东茂名标本进行重新研究,经过详细的形态学描述,认为应该建立1个新属Maomingosuchus,以新的种名Maomingosuchuspetrolica取代TomistomapetrolicaYeh,1958;文献[76]在对泰国始新世切喙鳄亚科的系统发育研究中发现,现生的长吻马来鳄与石油茂名鳄亲缘关系极近,泰国晚始新世茂名鳄未定种(Maomingosuchussp.)的发现也将切喙鳄亚科的分布范围从中国南部扩展到热带地区;文献[37]将石油茂名鳄作为1个新的终端类群加入形态学数据集的简约分析中,认为石油茂名鳄具备形态学上切喙鳄亚科的特征;文献[2]根据严格一致树得出石油茂名鳄与长吻马来鳄亲缘关系较近,并且它也是欧洲西部晚渐新世—中新世Gavialosuchuseggenburgensis、‘Tomistoma’lusitanica和北美洲Thecachampsa的姐妹群。

石油茂名鳄在形态学上具备与马来鳄及切喙鳄属不同的特征,如齿骨第1颗牙齿穿透喙前端、前颌骨-上颌骨腭侧缝合线向前的突出十分显著、轭骨-方轭骨缝合线从下颞孔的后腹部角落开始等,因而在最新的谱系发育研究中,石油茂名鳄构成了长吻鳄科的外类群[55]。

2.3 爪哇和泰国早更新世Gavialis bengawanicus

爪哇下更新统地层中产出的长吻鳄化石GavialisbengawanicusDubois,1908是唯一已知的长吻鳄属的有效化石种[9-10,76-77]。此外,泰国东北部下更新统地层中也产出了Gavialiscf.bengawanicus[9-10]。自文献[78]定种后,文献[79]进行了进一步评述,认为Gavialisbengawanicus与恒河鳄虽然存在大量的相似之处,但同时其显著差异,如较少的牙齿数量[80]、较小的上颞孔[79]等,又证明Gavialisbengawanicus与恒河鳄之间有区别。文献[81]对印巴地区的长吻鳄属化石进行了详细描述,认为Gavialisbengawanicus早中新世起源于印巴地区,第四纪扩展至其他地区,有可能到达大洋洲的最西端,但尚不清楚从印度次大陆向爪哇的扩散是否需要跨越咸水屏障[9]。文献[10]推断通过海洋扩散的可能性比通过河流扩散的可能性小。

2.4 印度、巴基斯坦地区的长吻鳄科化石

印度、巴基斯坦地区的Siwalik地带处于喜马拉雅山脉最南端,从印度河西部延伸至雅鲁藏布江东部。Siwalik拥有极其丰富的脊椎动物化石,其中包括多种鳄类化石[82]。

该地中新统地层中出土了Rhamphosuchuscrassidens[83],时代为2.6~0.6 Ma之间[84]。标本显示出巨大的牙槽和不明显的腭孔,背部可见清晰的上颌骨-鼻骨缝合线,鼻骨末端呈尖锐状插入上颌骨[85]。在系统发育上,它与长吻马来鳄有较近的亲缘关系[86]。Rhamphosuchuscrassidens是Siwalik地区唯一被广泛认可的鳄鱼物种。

Siwalik上新统地层中出土GavialisbrowniMook,1932[76,80-81,87]。由于Gavialisbrowni仅保留了16个齿槽,尽管文献[88]重建了其上颌18个齿槽,但是上颌齿槽总数未知,因而无法判定Gavialisbrowni与Gavialisbreviceps、Gavialiscurvirostris的关系,其有效性受到质疑[10]。但最近,文献[2]将Gavialisbrowni和Gavialislewisi作为印度次大陆上新世最早的长吻鳄,通过系统发育分析证明了Gavialisbrowni和Gavialisgangeticus的姐妹群关系。

Siwalik地区Potwar高原上新统地层中还出土了GavialislewisiLull,1944。文献[81]首次报道并将它与恒河鳄进行了对比。文献[30]指出文献[81]的一些误解,认为Gavialislewisi与恒河鳄无明显性状差异的说法有待考究。文献[33]认为Gavialislewisi可能是恒河鳄的同物异名。文献[10]比较了Gavialislewisi与Gavialisbengawanicus的相似之处,但Gavialislewisi是否代表长吻鳄属的一个独特物种暂时还没有定论[76]。

Siwalik地区早更新世地层中出土了GavialishysudricusLydekker,1886[76,87]。由于该物种具有与恒河鳄十分相似的形态学特征,正型标本过于破碎使定种工作出现困难,因此没有足够证据证明Gavialishysudricus的有效性,目前被认为是一类大型的长吻鳄属未定种[76]。

除上述属种之外,基于Siwalik地区一些更为破碎的标本,前人还先后命名了晚上新世或早更新世地层中出土的GavialisleptodusCautley 1868[89]、中新世的GavialispachyrhynchusLydekker 1886[87]、时代未定的GavialiscurvirostrisLydekker 1886[87]和GavialisbrevicepsPilgrim 1912[90]。由于这些标本都过于破碎,无法确定种名的有效性,但可能都代表长吻鳄属的分子,还需要更进一步研究[76]。

3 结 论

到目前为止,长吻鳄科系统发育位置仍存在较大的不确定性,分子生物学与形态学之间的矛盾极大地阻碍了鳄类系统发育树的重建和对生物地理分布的解释。长吻马来鳄与恒河鳄系统发育位置的不确定性对于重建整个鳄类系统发育是极为不利的。新技术和新方法的应用为该冲突的化解提供了更多手段,如三维技术已经广泛应用于形态学研究中,分子生物学古DNA技术的发展使得对第四纪鳄类亚化石进行基因测序成为可能,TNT、Mesquite等系统发育分析软件日渐成熟。因此,未来将有更多手段可以对亚化石进行再研究。现存长吻马来鳄和恒河鳄只在东亚、东南亚地区有分布,因而定位于亚洲东部并进行深入研究,寻找过渡型化石或对已研究过的化石进行再研究具有非常重要的意义。这些过渡类型的化石可能包含重要的信息,在重建鳄类谱系发育和探讨长吻鳄亚科的形态返祖之谜等方面具有重要意义。