日本学者丸山茂对白居易诗歌时间层的研究*

2023-01-04邱美琼

邱美琼,杨 操

(云南师范大学 文学院,云南 昆明 650500)

丸山茂(1949年-),文学硕士,1972年毕业于日本大学文理学部,现任职于日本大学文理学部中国文化学科,中唐文学会会员。主要从事唐代文学尤其是白居易诗文研究,是日本学者中研究白居易诗文的大家之一。丸山茂前后出版了《张籍诗索引》(朋友书店,1976年)、《孟浩然诗索引》(合著,汲古书院,1981年)等研究著述,其大部分学术论文经过中国学者张剑翻译和整理成《唐代文化与诗人之心》(中华书局,2014年)一书。全书分三部分,一是白居易《白氏文集》研究,二是唐代讽谕诗、张籍《伤歌行》等研究,三是唐代诗人生活环境的探讨。丸山茂的唐代文学研究涉及面广泛,内容丰富,成果丰硕。

丸山茂在研究唐代尤其是中唐文学时,对白居易及《白氏文集》进行了深入细致的研究。丸山茂认为白居易是有意识地把自己的诗文集赋予类似于日记和回忆录性质的具有记录人生功能的先驱诗人。丸山茂的研究着眼于《白氏文集》作为回忆录的一面,挖掘其中的“时间层”层层叠叠的倾向及分析这种倾向形成的原因和具体表现。

1 《白氏文集》时间层的形成

白居易与日本平安朝文学有着密切的联系,以白居易为中心的中唐文学研究一直在日本的唐代文学研究中占有重要的位置,以松本肇、下定雅弘、丸山茂、深泽一幸、斋藤茂、芳村弘道等为代表的日本学者都对以白居易为中心的中唐文学进行了不同程度的探讨,研究也各有其特点。其中,丸山茂的白居易研究相对于其他中日学者呈现出生活化、精细化、多样化以及广泛化的特点,丸山茂在对白居易及《白氏文集》进行研究时,对《白氏文集》中的“时间层”进行了深入细致的探讨。

1.1 作为回忆录的《白氏文集》

《白氏文集》是唐代白居易自己编集的一部诗文别集,其版本有:宋刻本,1955年文学古籍刊行社影印;另题《白氏长庆集》71卷,有明正德铜活字印本和万历间马元调辑《元白长庆集》本(后者附录1卷),《四库全书》和《万有文库》并加收录,1954年,文学古籍刊行社据《万有文库》本校订重印。日本学者研究的《白氏文集》是日本那波道圆覆宋铜活字本,我国《四部丛刊》本即据此影印,内有文集71卷,前集50卷、后集20卷、末1卷,是比较接近原编的版本。

丸山茂对白居易的《白氏文集》有极其深入的研究。他认为,白居易的《白氏文集》是具有“人生记录功能”的“回忆录”,这一点可以从中找到诸多论据。白居易在《故京兆元少尹文集序》和《醉吟先生墓志铭并序》中都写道“开卷而尽可知也”[1]3654,可见,白居易在创作时有意识地把自己的日常生活用诗文记录下来,他把一生都一字一句地定格在了文集中。再如《题文集柜》所云:“我生业文字,自幼及老年。”[1]2072和《序洛诗》中云:“予不佞喜文嗜诗,自幼及老。”[1]3757可以理解为“文学对于白居易来讲就是人生本身”[2]4,也可以看出“白居易具有自觉而强烈的作品保存及传播意识”[3]。丸山茂提出,关于《白氏文集》人生记录功能还可以从《醉吟先生墓志铭并序》中找到论据:“凡平生所慕、所感、所得、所丧、所经、所遇、所通,一事一物已上,布在文集中。”[1]3815换言之,文集所载都是白居易所亲历,具有回忆录的真实性要素和积极的存史态度。此外,丸山茂提出作为回忆录要素之一的时间,在文集中同样具有,如《曲江感秋二首》序云:“元和二年、三年、四年、子每岁有《曲江感秋》诗。”[1]622《香山居士写真诗》序道:“元和五年……时年三十七。会昌二年……时年七十一……”[1]2490上述诸例充分证明了《白氏文集》具有回忆录的要素,有其作为回忆录的一面。丸山茂说,《白氏文集》中除了上述带有回忆录性质的诗文外,还有大量直接回忆过去经历等的作品。白居易《偶题阁下厅》一诗中吟咏道“平生闲境思,尽在五言中”[1]1277;在《感旧诗卷》中写道“二十年前诗卷,十人酬和九人无”[1]2113;还有白居易看到友人之作有感而作《醉中见微之旧卷有感》云“今朝何事一沾襟,检得君诗醉后吟”[1]3835;在偶然翻到自己旧时作的诗文时亦有《湓浦早冬》感慨道“日西湓水曲,独行吟旧诗”[1]357等以“回忆过去”为内容的作品群。由此可见,无论是自己所作的旧诗还是友人所作的旧诗,对于白居易来说都是在回忆或者感怀过去。丸山茂认为:“白居易以文字为媒介,不仅与远离的朋友、死别的朋友交谈,还与昔日的自我会面。”[2]21

1.2 《白氏文集》时间层的形成研究

丸山茂纵观白居易自编而且流传至今的保存较为完整的那波本《白氏文集》后发现,白居易的作品群形成了“诗-文-诗-文-诗”的层状结构。[2]21丸山茂在通读白居易的诗歌作品群后注意到了其中呈现出的一种倾向:“白居易总是反复回顾某一时间点的感慨、感悟等,从而使‘时间层’一层一层地叠加。”[2]21而《白氏文集》中的这种“时间层”体现方式有三种,其一是体现在单独的一首诗中;其二是在作品群中;其三是在《白氏文集》的编集过程中。丸山茂在考察了《白氏文集》“时间层”的体现方式后,明锐地觉察到了这种“时间层”得以显著表现背后更深层次的原因。丸山茂将文集“时间层”能够显著表现的原因分为内因和外因两部分进行讨论。

在论及时间层形成的外因时,丸山茂关注到的是白居易长达75年、波澜起伏的人生。他认为,白居易作为唐代诗人中比较长寿的诗人之一,其人生经历必定是充满起伏的、丰富多彩的,“其结果也必然会如同树木的年轮一般,形成时间层”[2]21。日本学者关于白居易起伏人生的相关论述有花房英树的《白居易研究》(世界思想社,1971年)、《白氏文集的批判性研究》(朋友书店,1974年);下定雅弘的《白乐天的愉悦——生存睿智的光辉》(勉诚社,2006年)等。中国学者则有南宋陈振孙所编《白文公年谱》以及后来较为流行的清代汪立名《白香山年谱》。但是,这些关于白居易生平经历的记载和论述大都比较简单并且存在诸多谬误,尤其是这些论述和年谱中缺少对以白居易为中心的与周围文人交游的相关考证。朱金城所编写的《白居易年谱》弥补了这一遗憾,是关于白居易生平经历记载最为详备、论证较为全面缜密的重要的白居易研究资料。我们在查看上述资料后也得出与丸山茂相一致的结论,即:“在中唐这个充满流变的时代中,白居易交替经历着荣达和挫折,并因而变换着官职,为官之地也屡次变迁,这样自然而然地就形成了‘时间层’。”[2]21

丸山茂在探讨《白氏文集》时间层的形成原因时,其研究触及了更深层次的内因,丸山茂基于对文集的深入解读和理解之后,从三个方面对时间层形成的内因进行了考察:其一是白居易将自己的一生都一字一句地定格在文集中,他不仅要向读者传达当时的感怀,还要向将来的自己传达;其二是白居易不仅将诗文作为日常交流的媒介,而且在进行创作时,就已经考虑到将来重温旧作时的情形;其三是捕捉人生某一瞬间的诗,累积到一定程度,本身就成了再现诗人全部为人的“纪念”。我们认为,根据丸山茂的研究还可以总结出第四点即:没有儿子传承衣钵的白居易自编了《白氏文集》,以流传后世,这或许可以看作是白居易有意编纂自己的文集并有意保存下来流传于世的自觉的传世意识,以期通过文字与后人对话。同为研究白居易大家之一的花房英树在其《白氏文集的批判性研究》中论述了《白氏文集》“时间层”的形成“不是被事物激发出的感动,而是由已有诗篇引发的情绪促成的,这是形成时间层的要因”[4]22。简言之,时间层的形成就是以已有诗篇所引发的感慨为基础创作新的诗篇。丸山茂在其论文《作为回忆录的〈白氏文集〉》中对花房英树的这一观点表示认同。

综上所述,丸山茂认为《白氏文集》时间层是由回忆所形成的,为了论证这一观点,丸山茂把对《白氏文集》的研究分为三个方面来进行,分别是一首诗中的“时间层”;作品群中的“时间层”;文集编集过程中的时间层。在论述过程中,丸山茂结合文本的具体例子对《白氏文集》时间层问题进行了详细的论述。

2 白居易单首诗中的“时间层”

丸山茂在对白居易诗歌中单首诗作中的“时间层”进行探讨时,首先关注到的是白居易在诗中使用频率较高的词语“依旧”。筛选白居易全部诗作中使用到“依旧”一词的有20处,丸山茂从筛选出来的这20处用例中发现:“白居易通过对比表面上看起来没有什么变化的事物,来强调时光的流逝。”[2]21“依旧”一词看似普通,但是作为象征白居易“回忆癖”的词语是非常有分量的。例如:白居易在《题别遗爱草堂兼呈李十使君》中吟咏道:“曾住炉峰下,书堂对药台。斩新萝径合,依旧竹窗开。”[1]1326此诗为怀念其重访阔别5年之久的遗爱草堂而作。丸山茂在对唐圭璋编写的《全唐诗》进行检索后发现,唐代诗人使用“依旧”一词的用例分别为杜甫4例,白居易20例,元稹6例,刘禹锡4例,皮日休4例。丸山茂由此得出,白居易是使用“依旧”一词次数最多的唐代诗人。

丸山茂认为白居易的“回忆癖”,还可以从他所作的写故地重游的诗歌中窥见一二,这类诗歌中常常带有“重过、重到、重寻”等诗题字样。例如:作于元和九年(814年),其43岁时的《重到华阳观旧居》;作于元和十年(815年),其44岁任职太子赞善大夫时的《重过秘书旧房因题长句》;作于长庆元年(821年),50岁任主客郎中、知制诰时的《晚春重到集贤院》。丸山茂选取其中的《重过秘书旧房因题长句》和《重到华阳观旧居》并结合白居易的生平展开文本分析,两首诗体例分别为七言律诗和七言绝句,内容也都是重访昔日印象深刻的故地,由故地的事物联想到过去的点滴,一边回忆一边感叹今日的衰老。丸山茂在分析白居易的这种类似于日记的诗歌作品后认为,如果截取其中一部分进行阅读就会显得枯燥无味,但是如果在对白居易生平有了一定的了解后再去阅读就能感觉到诗人寄寓在诗中的深沉情感。这一点可以从上述所举的《重过秘书旧房因题长句》中得到印证,此诗附有题注“时为赞善大夫”[1]891,诗中的“昔为白面书郎去,今作苍须赞善来”[1]891。这与作于前一年的《重到华阳观旧居》中的“忆昔初年三十二”“病鬓愁心四十三”[1]910相呼应,以故地“华阳观、秘书旧房”和诗中年龄为线索,不难想象白居易在创作这两首诗时的情景:已经日渐衰老、时任赞善大夫的白居易,在故地重游之时不禁回想起自己初入仕途、意气风发的校书郎时代来,今昔对比间发出无尽感慨。

丸山茂还注意到了这两首诗中所提到的两个地名:华阳观和秘书郎旧房,这对于理解白居易的这两首诗作是非常重要的。“华阳观”位于长安城的永崇里,旧为华阳公主的私邸,也是白居易任校书郎时期与元稹等友人酬唱往来之所,这里也是白居易备考科举的地方,华阳观对白居易来说有着重要的意义,白居易创作了很多关于华阳观的诗,除了上述两首,还有《春题华阳观》《华阳观桃花时招李六拾遗饮》《华阳观中八月十五日夜招友玩月》均为白居易任校书郎时期所作题咏华阳观的作品;“秘书郎旧房”指的是白居易任校书郎时的工作场所,在这里留下了令人难忘的意气风发的青春岁月。《重到华阳观旧居》一诗中所提到的两个年龄“32岁和42岁”之间整整间隔了10年,这10年间白居易的经历我们可以从他的其他诗文中寻找到:如其作于元和六年(811年)的《病中哭金銮子》“病来才十日,养得已三年……送出深村巷,看封小墓田”[1]846。“金銮子”为白居易长女,三岁夭折,通过这首诗可知,在白居易40岁这一年他经历了丧女之痛;在其所作《襄州别驾府君事状》中可知白居易40岁时母亲意外去世。因此,这一年他服丧退居渭村。通过查阅《新唐书》《旧唐书》以及综合花房英树、朱金城所作的《白居易年谱》可知白居易在为母守孝之前,仕途顶峰是任翰林学士,元和九年(814年),43岁的白居易守孝期满回长安之后,改任太子左赞善大夫。眼前景物依旧却已物是人非。因此,也就可以理解白居易心中对人生变化无常的感叹。

上文所举带有类似“重到、重过”等诗题字眼的白居易诗作还有一首《晚春重到集贤院》。诗中“前时谪去三千里,此地辞来十四年”[1]1240中的“十四年”这一词蕴涵着时间的厚重感。丸山茂认为要体会到“14年”的厚重感需要通读附注有“自此后江州路上作”的作品群,即《白氏文集》卷十《感伤二》和卷十五的《律诗》。需要注意的一点是,白居易在编纂文集时,在《别李十一后重寄》一诗中自注云“自此后江州路上作”[1]544,丸山茂推断白居易在作此自注时:“他一定是以过去的作品为媒介,回忆当年,重返过去的自己,反刍逝去的人生的。”[2]24丸山茂从白居易的诗歌作品中发现,既有像《长恨歌》《琵琶行》《秦中吟》《新乐府》这类带有故事性的可以被单独欣赏的作品;也有像《重到华阳观旧居》《重过秘书旧房因题长句》《晚春重到集贤院》这样带有日记性的在欣赏时“需要把一定数量的作品有机的结合起来,使之相互呼应,这样才能获得与阅读日记、回忆录等同样的感动”[2]24。白居易单首诗中的“时间层”的例子还有一首题为《九日宴集醉题郡楼兼呈周殷二判官》的吟咏重阳节的诗,这首诗以“前年”“去年”“今年”这种形式把三层时间交织融汇在其中。

总而言之,白居易在编纂《文集》时有意识地把创作于同一时期的作品汇集到一起并附上自注。丸山茂认为白居易的这一有意识的做法“使单个作品有机地结合了起来,使乍看显得很单薄的作品,因互相影响、呼应,增添了复杂的深度”[2]24。而读者在阅读时通过白居易所作的详细记载了作诗原委和动机的诗题、序文、自注等,也可以清楚地再现当时的情形,丸山茂推断“这或许是为了将来能够反复再现当时的感动而特意预备的”[2]24。白居易通过诗文把他的一生有意识地留驻笔端,不仅使得白居易自己可以在老来的岁月中通过曾经的诗文与过去的自己对话,可以反复咀嚼只有一次的人生;也使得后世读者可以通过阅读其作品体悟白居易诉诸于诗文中的深沉的感怀。正是白居易诗中时间的厚重感,让我们得以窥见白居易对自己那难以把握的人生所具有的无限感怀和悲悯之心。丸山茂对于白居易诗文中所蕴涵的厚重的时间层的关注和分析探讨的深入程度也是其他中日学者所难以企及的。

3 白居易诗歌作品群中的“时间层”

丸山茂研究白居易及其诗文时所参考的是那波本的《白氏文集》,那波本卷七十一所收录的是白居易以刑部尚书致仕后所写的闲适诗,这时的白居易已是垂暮之年,他在70岁时所创作的《昨日复今辰》中回忆道:“昨日复今辰,悠悠七十春。所经多故处,却想似前身。”[1]2544可见,在经历了众多人生起伏后的白居易闲居时回想过去的70年和这70年中所停留过的地方,禁不住感慨年华易逝。这一时期的白居易诗作中多了一个“叹老”的诗歌主题。丸山茂在综观白居易的诗歌后发现,其诗歌呈现出一个显著的特点,即形成了众多的作品群,如描写洛阳城东赵村杏花的作品群、写长安城里曲江的作品群、写马的作品群、集中描写某一个任官之地的作品群等。

首先,在白居易众多的作品群中,丸山茂关注到的是集中描写洛阳城东赵村杏花的作品群。晚年已经致仕的白居易闲居于洛阳,这里虽没有长安城中曲江那般大的杏园,但洛阳城东赵村的杏花也可以让他欢度人生的又一个春天。晚年闲居洛阳的白居易自知时日无多,创作于这一时期的作品中多了一份年老体衰的感叹,如《病疮》中所写“病销谈笑兴,老足叹嗟声”[1]2545。或许正是因为知天命不久,珍惜春天的心情也越发得强烈。白居易在73岁时所作的《赵村游杏花》中咏道:“赵村红杏每年开,十五年来看几回。七十二人难再到,今春来是别花来。”[1]2545丸山茂认为这首诗中的“十五年”指的是白居易的活动场所由长安移至洛阳以来的这段时间。根据文本以及综合各家年谱推之,白居易应于太和三年(829年)58岁时以太子宾客的身份分秩洛阳始,其活动场地由长安转至洛阳,关于这一点白居易是年所作的《池上篇序》中亦有详细的记述,从《刑部尚书致仕》一诗中的“十五年来洛下居”[1]2546也可得证。除了关注到“十五年”这一关键时间间隔,丸山茂还注意到了诗中所提到的“七十二人”,相似的诗句还见于同年之作《问诸亲友》开头两句“七十人难到,过三更较稀”[1]2548和《开龙门八节滩诗二首》其二的首句“七十三翁旦暮身”[1]2550。把这些相关的诗作结合起来使得诗歌的真切感得以加强,丸山茂进一步回溯到《文集》卷二十九中所收录的同为描写赵村杏花的《洛阳春赠刘李二宾客》中的尾句“明日期何处,杏花游赵村”[1]2049。这首诗后附有白居易自注“洛城东有赵村,杏花千余树”[1]2049。这首作于66岁时,已是老年的白居易邀请刘禹锡和李仍叔一同饮酒欣赏洛阳的美景并讨论明天去往何处游玩,最后商定去城东赵村赏杏花。再联系到白居易这15年间的经历:老年丧子(58岁时其子三岁而夭);弟白行简也于826年去世;元稹(831年)、崔群(832年)、崔玄亮等好友先后去世,当初一起应举任官交游的众多好友同僚如今已经十去八九。白居易的洛阳诗有着明显的纪年倾向,他把“自己生活在洛阳的每一年打上烙印,排好次序,让自己细细咀嚼、慢慢品味”[5]。因此,在对作品群后所隐藏的时间层进行细致的分析后,就可以感觉到“今春来是别花来”这句看似轻描淡写的诗句中所蕴含的厚重感了。

其次,丸山茂关注到的是白居易作于出任杭州刺史时期所作的作品群。长庆二年(822年)51岁的白居易罢中书舍人出为杭州刺史,在途中和任期内写的作品收录在那波本和绍兴本卷二十的“律诗”中。丸山茂提出:“如果按顺序阅读这一作品群,我们就可以知道他对途中各重要地点的感慨以及在任职地的行动了。”[2]25丸山茂依据白居易编纂的顺序给这一作品群进行了编号:其一为《初罢中书舍人》;其二为《宿阳城驿对月》,附有自注“自此后诗赴杭州路中作”[1]1314;其三为《商山路有感》,附有长序,序中有诸如“前年夏”“今年”“长庆二年七月三十日”[1]1208这样的表示时间的字词。在这一作品群中,有前面所提到的使用了“依旧”这一象征回忆之词的诗作《题别遗爱草堂兼呈李十使君》和《与诸客携酒寻去年梅花有感》。白居易在《与诸客携酒寻去年梅花有感》一诗中回忆起去年与友春游的情景,感叹道“樽前百事皆依旧,点检唯无薛秀才”[1]1384。今朝携酒前来去年赏花的地方,宴会依旧,可是与会的友人中却不见了薛秀才,自注云“去年与薛景文同赏,今年长逝”[1]1384。物是人非之感就表露出来了。同为写及薛秀才的诗作还见于卷二十的《和薛秀才寻梅花同饮见赠》,两首诗均为七言律诗,诗题、诗形、诗意完全符合。丸山茂认为:“只有把这两首诗合在一起读,才能真切地感受到白居易深藏于这两首诗中的感慨。”[2]26作者认为,这种感慨多是对世事无常、物是人非的感慨。与上述隔卷呼应相似的例子很多,丸山茂举了那波本卷五十五中的《有小白马,乘多时,奉使东行,至稠桑驿,溘然而毙。足可惊伤。不能忘情,题十二韵》和卷六十四中的《往年稠桑曾丧白马题诗旧厅壁今来尚存又复感怀更题绝句》为例。第一首作于大和元年(827年)白居易56岁任秘书监时奉命出使洛阳途中所作,在朱金城所辑校的《白居易集笺校》中题名为《有小白马,乘驭多时,奉使东行,至稠桑驿,溘然而毙。足可惊伤。不能忘情,题十二韵》,唐圭璋编《全唐诗》亦为此诗题,故从唐、朱二人之说。这首诗记述的是在出使洛阳途中喜爱的白马猝死,为此白居易写下了五言二十韵多达二百字的悼马辞,末尾的“稠桑驿门外,吟罢涕双垂”[1]1728两句足见白居易对白马的喜爱和逝去的痛惜。另外,也足见白居易感情之丰富横溢旁出,他将这种感性以冗杂泛滥的文字表现出来。在检视白居易诗作后发现,同为写白马的律诗还有一首《出使在途,所骑马死,改乘肩舆,将归长安》,这里做补充。这首诗作于同年,也是一首七言律诗,诗中“风光不见桃花骑,尘土空留杏叶鞍”[1]1740两句同样表达了对失去爱马的哀悼惋惜,而结尾两句“并州好马应无数,不怕旌旄试觅看”[1]1740则表达了希望友人可以帮其另寻好马的愿望。丸山茂所举第二首诗作于大和九年(835年)白居易64岁时,距白马死去已有7年。这首诗是白居易从洛阳去往下邽途中途径稠桑驿看到昔日之作后,再次沉浸在往事的感慨之中,连白居易也觉得自己“马死七年犹怅望,自知无乃太多情”[1]2211,但在白居易68岁时所作的《不能忘情吟并序》中仍在娓娓讲述对爱马的深情。时光荏苒,那早已被青苔和灰尘所覆盖的“旧诗”仍能够唤起白居易的记忆,丸山茂认为:“以文字为媒介,他又与七年前的自己相会了。”[2]27当我们把这四首诗合在一起读时,其中所透着的时间层的厚重感不言而喻。

丸山茂指出作为三首以上相互呼应的诗作,白居易反复吟诵的曲江池作品群诗不可不谈。在白居易众多取材于曲江池的作品中,丸山茂选取了“白居易以自己秋日造访曲江池的旧作为基础,跨越时空,反复以同一主题吟作的形式而大放异彩”[2]29的四首作品。丸山茂所选取的“曲江作品群”中,其一为《曲江早秋》,作于元和二年(807年)白居易36岁时,诗中写道“我年三十六,冉冉昏复旦。人寿七十稀,七十新过半”[1]468;其二为《早秋曲江感怀》,作于元和三年(808年)白居易37岁时,在诗中他感叹“去岁此悲秋,今秋复来此”[1]474;其三为《曲江感秋》,作于元和四年(809年)白居易38岁时,诗中有众多涉及时间的字词“三年”“前秋”“三十二”“四十”[1]484,赵永建在对白居易曲江作品群进行研究时也明确指出了其作品“关于时间的词语,如春、夏、秋、年、月等特别多”[6]这一突出特点;其四为《曲江感秋二首并序》,序中提及了元和二年、三年、四年每年都有《曲江感秋》诗作之事,并在序尾写明写于长庆二年七月十日。这一年所作的《曲江感秋》其一开头即是回忆往事,“元和二年秋,我年三十七。长庆二年秋,我年五十一。中闲十四年,六年居遣黜”[1]622。第二首中则用了上文所论及的象征回忆的词语“依旧”:“池中水依旧,城上山如故。独我鬓间毛,昔黑今垂丝……”[1]622。白居易造访曲江池的频率极高,以曲江池为题材创作了众多诗作,丸山茂所选取的这一作品群中,白居易所反复吟唱的是“风物不改,人事屡变”[1]622的主题。白居易连续三年在秋日的曲江池反复感叹年老体衰,虽已经过去14年,但是面对曲江池白居易总是一次次地沉浸在感慨中,这样的例子在此前和同时代的诗人诗作中是绝无仅有的,除了后世苏轼在诗词中时隔数年仍在吟咏逝去的妻子和反复吟咏“梦”为主题的陆游之外恐再难找到。也就是说,丸山茂认为:“形成时间层的白居易的回忆诗,归根结底还可以认为是白氏特有的。”[2]29

总之,丸山茂认为,回顾昨天、数天前、数月前、数年前的往事并将之写成诗的做法除了白居易还有刘禹锡咏玄都观的五言绝句,但是“一种感怀也好,感慨也好,时隔数年仍然反复回顾,并将其诉诸文字写成诗的这种倾向,似乎是白居易特有的”[2]29。需要指出的是,白居易的回忆诗虽时隔数年又一次一次执着地反复续写,但绝不是简单的重复,因为单靠简单的重复是无法形成时间层的重叠的。除了上述所提及的作品群,白居易诗文中还有“写真诗作品群”“商山作品群”“白莲作品群”等,在这些作品群中可以见到除了由时间的重叠所形成的时间层以外的,由回顾和回想所形成的“时间层”。

4 《白氏文集》编集过程中形成的“时间层”

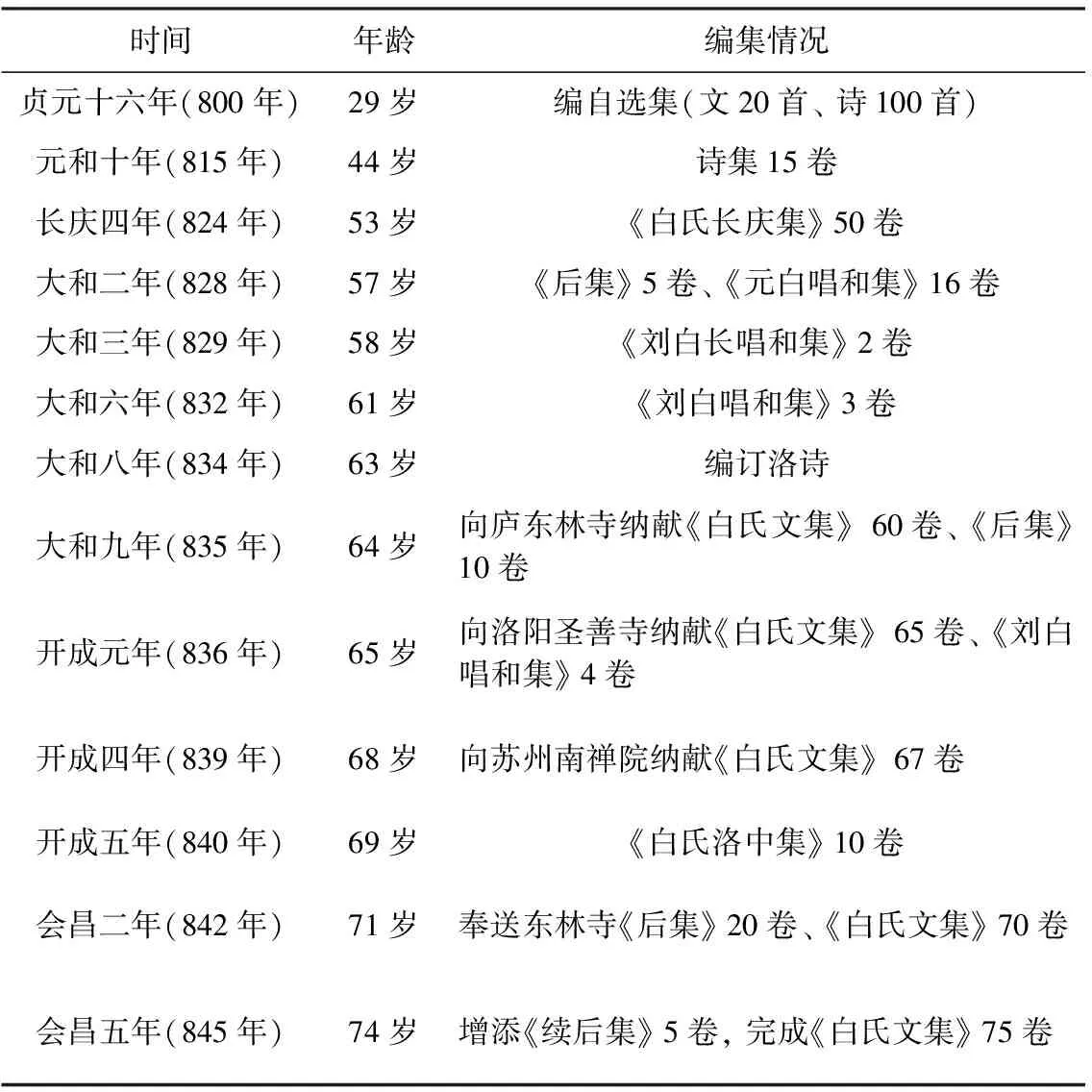

日本那波道圆本的《白氏文集后序》详细记述了白居易编纂文集的过程:“白氏前著《长庆集》五十卷,元微之为序。《后集》二十卷,自为序。今又《续后集》五卷,自为记。前后七十五卷。诗笔大小凡三千八百四十首,集有五本。”[1]3975丸山茂认为,白居易编纂文集的这种“《前集》《后集》《续后集》本形成了‘诗-文、诗-文、诗-文’的层次”[2]33。丸山茂提出,通过追溯这七十五卷本《白氏文集》的编集过程,我们能够发现更为复杂的“时间层”。白居易有意识地将自己的作品编集起来并有意识地保存流传后世,每当作品累积到一定程度时,白居易就会将这些作品编辑成集。诚然,白居易“为编撰和保存文集所做的努力虽然并没有使他的文集以他编撰的面目完整地保存下来,但他作品保存的完整性在唐人中也属少见”[7]。兹将丸山茂所整理的关于白居易编集文集的情况列表如表1 所示。

表1 丸山茂整理的《白氏文集》成书过程

中日学者关于《白氏文集》编集成书过程的相关研究成果丰硕,日本学者中初次详论《白氏文集》编集过程的是花房英树《白氏文集的成书》(西京大学学术报告·人文,1952年);早先在中日学界流行的版本是以南宋绍兴刻本为底本、经马元调校的,这一版本为“先诗后笔”本,与白居易自编“前后续集”的原貌本大不相同;中国学者岑仲勉以为那波本中削去了大量的原注而低估了其价值,花房英树为此发表了《关于岑仲勉氏的白氏长庆集研究》(西京大学学术报告·人文1952年)一文批驳了岑仲勉“余是以谓《全唐文》不如东本,东本不如马本(这里的‘东本’指的是那波本;‘马本’指的是以南宋绍兴本为底本校勘的马元调本)”[8]的论断,指出了那波本的优点。研究《白氏文集》编集和进行校勘工作的日本学者还有太田《关于我国现存的汉籍旧抄本——以白氏文集为中心》(大亚细亚研究,1988年)等。上述中日学者关于《白氏文集》编集过程的学术碰撞对研究文集是具有积极意义的。但是,笔者认为,不应该将两个版本看作是对立的而应该共同努力互相交流,以期进一步提高对《白氏文集》的校勘辑佚工作水平。

除了要关注《白氏文集》编集过程中的时间层,还要注意文集的保存流传情况。会昌六年(846年)白居易去世,自编《白氏文集》75卷,为了使文集得以保存并留之后世,白居易将定本共五本中的三本纳献给了不同地方的寺院,其余两本托付给了外甥和外孙。这些在白居易的诗文中都有详细记述,如《白氏集后记》《苏州南禅院白氏文集记》《香山寺白氏洛中集记》《送后集往庐山东林寺兼寄云皋上人》等。丸山茂形容白居易编集文集的过程“就像随着树龄的增长,树木的年轮逐渐变得缜密一样,随着人生的老去,密度也逐渐加大的时间,是白居易一生的证明,也是他人生的年轮”[2]34。白居易在《题文集柜》中说道:“我生业文字,自幼及老年。前后七十卷,大小三千篇。”[1]2072丸山茂提出:“对于一生把文字作为事业的白居易来讲,三千篇是其人生的记录,就像每一页日记,每一张相片对当事人来讲都是珍贵的回忆一般。”[2]33由此可见,《白氏文集》中时间的厚重感是后人难以复制和超越的,后世的读者要感受这种厚重感就必须对这些时间层背后作者的人生经历有一个详细的了解。

5 丸山茂《白氏文集》时间层研究的特点及局限

5.1 重视时间意识,纵向挖掘精深细致

对诗歌中时间意识的重视是丸山茂《白氏文集》研究的特点,正是对时间意识的足够敏感,他才能挖掘出《白氏文集》中一层一层叠加的时间层倾向。事实上,对时间意识的重视也是丸山茂研究作为回忆录的《白氏文集》的出发点和落脚点。他以时间的视角挖掘文集中层层叠叠的时间层,对每一个隐藏在时间层背后的信息都结合文本进行了详细的论证。他将文集中繁杂的时间层总结归纳为单个作品中的时间层、作品群中的时间层、《文集》编集过程中的时间层,此外,丸山茂在每一个引用的诗歌题目之后都详细标明了创作时间和创作年龄、官职等信息。尽管论述深入程度不一,但足见丸山茂对时间意识的重视。具体方法上,丸山茂通过纵向深入细致的挖掘,在把握一个个不同的时间节点和时间段的基础上深入挖掘这些时间背后的详细信息,当然,这些分析挖掘都是建立在文本细读的基础上。例如,在论述《重到华阳观旧居》一诗中前后10年的时间层时,对文本进行了深入细致的解读后,结合白居易的生平经历来进行论述,纵向挖掘白居易诗歌中层层叠叠的时间层所蕴涵的厚重感。

5.2 材料荟集,兼顾思理分析

丸山茂的《白氏文集》研究成果丰硕,提出了“时间层”“政治与文学”“唐代诗人的饮食与日常生活”等具有独特视角的理论。为了论证这些理论,他也选取了大量的文本材料并对日本国内的相关研究进行了详细的材料整理归纳与文献综述。这一点继承了日本重视实证为基的学术传统。难能可贵的是,丸山茂能够在文本分析和材料整理探讨中兼顾到了思理分析。丸山茂在挖掘《白氏文集》中的时间层时,荟集了大量的文本材料,系统而有逻辑地罗列了大量的诗文,并把“时间层”的相关思理分析融入到了单个作品的时间层分析、作品群的时间层探讨和《白氏文集》编集过程中的时间层探索中去。

5.3 “史证”意识淡薄、征引不够

丸山茂的研究中材料荟集,但是,征引不够且“史证”意识淡薄。丸山茂在对《白氏文集》中层层叠加的时间层倾向进行分析研究时,在基于对文本的精细化理解的基础上,对隐藏在时间层背后的白居易生平经历也进行了深入的挖掘。但是丸山茂在论述白居易的生平经历时并没有明确地标明形成结论的具体的史实文献来源,这一遗憾会造成读者在分析丸山茂的研究成果时不知结论是如何形成的。白居易在《旧唐书》《新唐书》中均有本传,都有相关的记载,还有部分资料散见于《唐才子传》等非正史文献中,这些史实材料对于论证白居易的生平经历和时间层的形成是具有辅助意义的,也是白居易研究者所不能忽略的,应该在论文中予以说明。此外,丸山茂的《白氏文集》时间层研究中暴露出另一个问题即征引不够,他只关注到了白居易的诗歌而没有对白居易的文章给予更多的关注,这对于研究《白氏文集》来说是不够全面的,文章也是其中的一个部分,是不可忽视的。例如,丸山茂在分析《重到华阳观》中以数字“三十四”“四十三”所表现的年龄呼应,这期间间隔了10年,这段时间内发生的事情有丧女之痛和亡母之事,但丸山茂并没有注明这一结论的材料支撑。事实上,丧女之事可以从白居易为其女所写的《病中哭金銮子》之中得到验证;亡母之事则可以从其文《襄州别驾府君事状》中找到材料。当然,这两件事在《旧唐书》和《新唐书》白居易本传中也能找到史证材料。这些都暴露了丸山茂研究中所存在的一些局限,但需要说明的是,这些局限并不是否定丸山茂为白居易研究所作出的贡献。

6 结 语

白居易在其诗歌作品以及自编文集中均对时间倾注了强烈关注之情,他用一首首诗在一次次自编文集中构筑了个人的时光年轮,呈现出鲜明的纪年、纪事特点,使得文集带有回忆录性质。国内外关于《白氏文集》的研究成果丰硕,却鲜有学者关注到文集中的时间层。日本学者丸山茂对《白氏文集》中时间层层层叠加的倾向性所给予的一系列关注与研究,与花房英树、下定雅弘等人的白居易研究一起,在不断丰富日本白居易研究成果的同时也为中国本土的白居易研究提供了一个全新的视角;中日两国学术的不断碰撞交流也为白居易研究开拓新的研究空间。