常态化疫情防控下节假日客流特征及策略研究

2023-01-04光志瑞权经超党彤彤

光志瑞,权经超,党彤彤,杨 军

(1. 北京市地铁运营有限公司技术创新研究院,北京 100044;2. 北京轨道交通路网管理有限公司,北京 100101;3. 中国矿业大学,北京 100083)

2021年国内疫情整体得到了有效控制,但境外疫情形势严峻复杂。受此影响,国内多地出现多点零星散发病例,个别地区突发聚集性疫情,进入了常态化疫情防控阶段。节假日人员流动和聚集频繁,轨道交通承担着扩大内需、刺激消费和疫情防控的双重压力。

1 常态化疫情防控下节假日客流特征

1.1 客流未恢复至疫情前水平

在常态化疫情防控下,2021年上半年北京地铁线网日均客运量为822万人次,恢复至2019年的78%,其中节假日恢复至74%。从线网层面来看,五一假期日均客运量达692万人次,恢复至2019年的80%;从线路层面来看,仅一半线路恢复至2019年的80%以上;从车站层面来看,仅一半车站恢复率高于80%(见图1、2)。

图1 节假日车站进站量恢复程度Figure 1 Histogram of degree of recovery of station entry flow during holidays

1.2 客流存在时间不均衡性

1) 节假日与工作日客流不均衡。常态化疫情防控下,2021年北京城市轨道交通节假日与工作日客流之比为50%,高于2020年的38%,低于往年的情况(55%以上),如图3所示。

图2 节假日车站进站量恢复情况Figure 2 Sketch map of station entry flow recovery during holidays

图3 历年工作日与节假日线网日均客运量Figure 3 Daily average passenger flow during working days and holidays

2) 不同节假日客流不均衡。疫情前,受天气、假期天数、节日习俗等影响,清明、五一节假日客流最高,其次是中秋、端午、元旦、国庆节,春节客流为全年低谷。受疫情影响,2020年节假日客流随疫情防控形势的好转逐步回升,国庆节达到最高。在常态化疫情防控下,节假日客流规律与疫情前的相似,并随疫情形势变化(见表1)。

表1 北京节假日历年线网客运量Table 1 Passenger flow of the Beijing urban rail transit during holidays 万人次

3) 假期各日客流不均衡。春节客流呈V字形,清明、五一、端午等假期一般情况下客流呈逐步递减趋势。不同类型的车站,假期各日的客流压力不同,如枢纽站假期的前期出站压力大,假期后期的进站压力大,景点、商圈周边车站在假期中期客流压力大。

1.3 客流存在空间不均衡性

在城市轨道交通节假日期间,重点线路、车站安全运营与疫情防控压力大,其他线路、车站客流吸引力不足,降本增效压力大[1]。五一假期,6条线路(占25%)承担了全网59%的客运量,68座车站(占19%)承担了全网一半的进站量,假期客流主要集中在枢纽、商圈及景点周边的车站。

2 常态化疫情防控下节假日客流影响因素

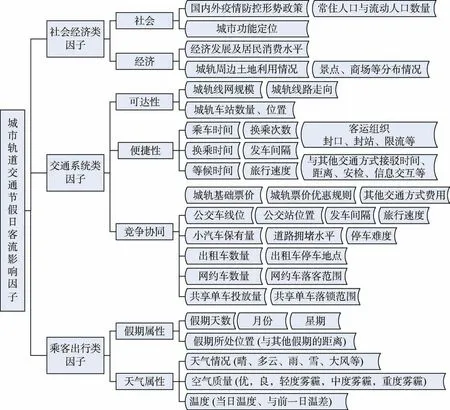

节假日城市轨道交通客流影响因子可分为3类:一是影响宏观客流基数的社会经济类因子;二是影响乘客交通方式选择的交通系统类因子;三是影响节假日乘客出行频次的乘客出行类因子(见图4)。

图4 常态化疫情防控下节假日客流影响因素Figure 4 Influencing factors of holiday passenger flow under regular COVID-19 prevention and control

2.1 社会经济类因子

受疫情影响,北京流动人口数量减少,2020年各法定节假日客运量平均同比减少50%,随着疫苗大规模接种以及各地防疫经验更加丰富,在“国内大循环”模式下,中国旅游市场呈现持续稳定复苏的态势,经济的正增长使得更多人可以负担得起国内旅行度假,2021年清明、五一节假期连创非工作日新高,客流主要集中在枢纽、商圈、景点周边的车站。与其他城市相比,北京节假日客流占工作日比例不足60%;而广州、深圳、成都、重庆、西安等省会城市、旅游城市,节假日与工作日客流之比均在70%以上,西安达90%。

可以看出,社会经济类因子影响人们生活的方方面面,是对客流影响最大的一级影响因子,包括国内外疫情防控形势政策、常住人口与流动人口数量、城市功能定位、经济发展及居民消费水平、城轨周边土地利用情况,以及景点、商场分布情况等。

2.2 交通系统类因子

交通系统类因子决定了城市轨道交通的吸引能力,是对客流影响较大的二级影响因子,包括体现城市轨道交通可达性的城轨线网规模[2]、线路走向、站点位置与数量,制约城市轨道交通便捷性的乘车时间、换乘时间、等候时间、换乘次数、发车间隔、旅行速度、客运组织及与其他交通方式接驳等,影响交通方式选择的票价政策及其他交通方式的相关情况[3]。

节假日出行多以就近休闲娱乐出行为主,公交、步行、共享单车短距离出行的优势大[4];节假日中长距离出行以郊区游、结伴出游、携带行李出游为主要特征,便捷、舒适、可达性好的私家车、网约车更能满足乘客节假日自由出行需求;受新冠肺炎疫情的影响,空间密闭、人员集中的城市轨道交通对客流的吸引能力进一步下降。综上可见,常态化疫情防控下城市轨道交通在节假日客流吸引能力不足。但节假日也存在道路拥堵、停车位紧张、枢纽站附近出租车和网约车落客受限等问题,这使得城市轨道交通有机会通过提高服务水平等方式获得竞争优势。

2.3 乘客出行类因子

通过对2014—2021年节假日客流与影响因子互馈关系的深入分析(见表2)可以看出,假期属性与天气属性等乘客出行类因子影响人们节假日出行的频次,对节假日客流有波动性影响。

表2 节假日客流影响示例Table 2 Example of passenger flow impact during holidays

3 影响节假日客流吸引力的原因分析

3.1 运营管理不精准

在常态化疫情防控下,客流影响因素复杂,客流预测误差大,对运营组织指导精准度不利。节假日客流规律分析与预测是城市轨道交通运营组织的基础,是制定客运组织、行车组织计划的重要依据。北京和广州分别采用线性预测法与非线性预测法[5]对节假日客流进行预测。从历年节假日客流预测误差分析(见表3)可以看出,受疫情影响,轨道交通客流的不确定性因素增加,北京和广州的客流预测误差均增加,无论是线性预测模型还是非线性预测模型,效果均不理想。

表3 北京和广州历年节假日客流预测误差Table 3 Forecast error of holiday passenger flow in Beijing and Guangzhou %

3.2 乘客出行不便捷

城市轨道交通系统内部旅行时间长、换乘次数多、换乘时间长、排队等候时间长,无障碍出行不便。

1) 旅行速度低。除大兴机场线、首都机场线、昌平线外,其他线路旅行速度均低于50 km/h,其中15条线路低于40 km/h(北京二环限速50~80 km/h,2021年一季度高峰平均行车速度27.73 km/h,平峰平均行车速度48.28 km/h)。

2) 换乘次数多。2021年五一换乘2次以上的乘客达71万人次/d,其中换乘3次(乘4条线)达12万人次/d,换乘4次(乘5条线)达1.4万人次/d。

3) 换乘走行时间长、距离长。据调查,近50%的换乘站换乘走行时间超4 min,17座车站超过5 min,其中西直门(2号线换13号线)走行时间超10 min,东直门站(2号线换13号线)需要9 min,草桥站需要8 min。另外,西直门、军事博物馆、大望路、草桥、望京西5座换乘站的换乘通道达200 m以上。

4) 排队等候时间长。节假日与火车站接驳的枢纽站、景点周边车站,安检排队等候时间长,存在大客流风险。北京西站实现双向安检互认后,从铁路到地铁双向换乘平均节省约15 min,但受物理条件限制,安检互认尚未全网推广。

5) 无障碍出行不便。节假日老人、小孩在内的家庭出游和携带大件行李出行的需求增加,由于无障碍设施不足、换乘不便等原因,城市轨道交通对此部分的客流吸引力较弱。据调查,北京城市轨道交通66座车站出入口未配备无障碍电梯,无障碍出行不便,该问题主要集中在建设较早的1、2、4、5和13号线。

3.3 地铁线路不直达

与小汽车等其他交通方式相比,城市轨道交通无法提供“门到门”服务,与其他交通方式存在接驳问题。城市轨道交通线路覆盖范围有限,与其他交通方式运营服务缺乏协同共享,乘客全程出行体验感欠佳。

1) 与周边建筑、交通设施衔接不紧密[6]。部分地铁车站出入口与周边公交站点距离较远,建国门、奥体中心、森林公园南门等23座车站,周边200 m内无公交站接驳;部分地铁出入口与火车站、机场等枢纽站点没有实现一体化换乘,如北京站出入口在站前广场,地铁霍营站与市郊铁路黄土店进站口距离约500 m,老人、小孩、携带行李出行及遇雨雪天气时,选择城市轨道交通的概率降低,同时空间距离远造成“安检互认”难度增大;部分地铁出入口与附近景点、商场距离较远,乘客出行不便,“黑车”“黑摩的”扰序问题严重;部分地铁出入口共享单车配置不足,“最后一公里”问题没有得到较好解决。

2) 与目的地、接驳交通信息共享不足。节假日景点、商场、枢纽等周边车站存在大客流风险,由于信息共享、协同联动不足,无法有效引导乘客分流。以地铁与铁路接驳为例,2021年5月1日,接触网故障致列车大面积晚点,北京西站13:00—22:00站前广场大量旅客滞留;由于信息联动不足,该时段乘地铁前往北京西站的乘客并没有明显减少,达到9.58万人次,比2019年还高0.14万人次,滞留现象加重。

4 常态化疫情防控下节假日运营优化策略

针对常态化疫情防控下节假日客流特点与存在的问题,综合考虑节假日客流影响因素,提出精细化管理、智慧化服务、一体化融合的运营优化策略,提高节假日城市轨道交通的吸引力,引导客流均衡分布。

4.1 精细化管理

以影响因子为切入点,提高节假日客流预测水平,优化客运组织、行车组织方案。

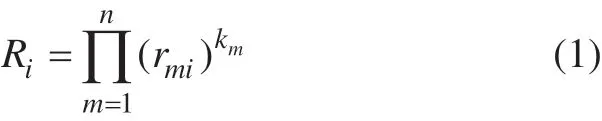

1) 以影响因素分析为立足点,准确记录每日(尤其是节假日)客流影响因素,构建影响因素-车站-客流映射库,通过单因素分析、多因素分析、相似日选择,提高全网尤其是重点时段、重点车站的客流预测水平。可采用各因素相似度累乘的方法计算日期相似度,通过参数确定各因素的影响指数,参数标定的目标是使日期相似度排序与对应客流相似度排序尽可能一致,计算如下:

式中:Ri为历史第i日与预测日的日期相似度;rmi为历史第i日与预测日第m种因素的因素相似度;km为各因素的权重系数,通过自适应过程标定;n为客流影响因素总数。

2) 优化客运组织、行车组织方案。精准把控客流时空分布规律,通过潮汐通道、安检互认、设置绿色通道等方式,提升客流运转效率;借鉴北京地铁工作日13条线“超常超强”列车运行图实践经验,针对节假日时空不均衡客流特点及便捷性出行需求,研究大站快车、跨线运营、不同列车编组、大小交路套跑等多模式的运行组织方式[5],在降低运营成本的同时,提升网络整体运输效能和服务品质。

4.2 智慧化服务

以乘客关切为立足点,提高综合服务水平,推进既有线存量挖潜。

1) 提供智慧出行信息服务。客观展示节假日城市轨道交通及其他交通方式的资源存量与出行时间、费用、风险成本,提供全方式、全过程历史查询与实时诱导功能,引导全方式客流均衡,提高城市轨道交通的客流吸引力。

2) 开通行李托运功能。与机场、火车站联合,打造联程、联运服务模式,提供上门收件、同机(车)运输、送件到家的行李“门到门”服务,在实现乘客全程轻装出行的同时,缩短安检排队时间,提高全网客流运转效率;考虑节假日携带行李出行的特点,在非高峰期利用地铁路网运量余力运送行李,减轻乘客在城市轨道交通内部换乘的走行压力。

3) 建立无障碍出行系统。城市轨道交通新开通的车站需设置无障碍检票通道、无障碍厕所、无障碍电梯,既有车站未设置的在条件允许的情况下予以改造,不具备加装无障碍电梯条件的,研究在公共区站台到站厅、站厅到地面加装无障碍坡道、爬楼车、升降平台等无障碍设施和设备,同时倡导移动互联网应用的无障碍设计。

4) 构建动态票价优惠体系。在节假日,可针对客流较低的车站、时段、恶劣天气等,实行动态优惠政策,以提高客流吸引力。

4.3 一体化融合

以客流需求为根本点,提高节假日城市轨道交通的客流吸引力。

1) 推进多种交通方式的协同发展。通过调整公交站点与地铁出入口距离、设置地铁与景点接驳公交专线、与共享单车信息共享加快单车周转率、推广安检互认等方式,改善城市轨道交通与其他交通方式的换乘衔接环境,降低换乘时间、距离和流程成本。

2) 推进“四网融合”。关注区域内城市轨道交通资源的整合,加强多种城市轨道交通制式在适应条件、发展政策、线网综合布局、网络化互联互通运营、综合交通衔接等方面的研究,提高轨道交通的整体效能。

3) 推进“站城一体化”发展。弱化站体内空间与站体外各种公共空间的物理分割,通过空中、地面、地下的联系[7],使其形成连续一体、开放的公共空间系统,打通“最后一公里”。

5 结语

在常态化疫情防控下,节假日城市轨道交通整体呈现客流水平低、客流分布不均衡的特点。笔者通过研究历年节假日客流与影响因素的互馈关系,找出节假日客流影响因素,包括社会经济类因子、交通系统类因子和乘客出行类因子。

在影响因子精细化分析的基础上,综合考虑常态化疫情防控下节假日乘客出行需求,结合节假日小汽车、公交车等其他交通出行特点,总结得出节假日城市轨道交通客流吸引能力较弱的原因:一是运营管理不精准,无法有效指导运营组织;二是乘客出行不便捷,与节假日出行追求舒适、便捷存在供需矛盾;三是地铁线路不直达,与其他交通方式衔接存在问题。

在常态化疫情防控形势下,做好城市轨道交通体温检测、环境消杀等疫情防控工作是一切任务的前提。此外,笔者提出3种优化策略,以提高节假日客流吸引力,引导客流均衡分布:一是精细化管理,建立客流-影响因子关联数据库,提高客流预测水平,通过客运组织、行车组织优化与部分设施改造,实现既有线存量挖潜;二是智慧化服务,提供智慧出行信息、行李托运、无障碍环境、动态票价优惠等系列服务,为节假日乘客出行提供便利,实现精准赋能;三是一体化融合,加强多层次交通的协同发展、推进四网融合与站城一体化的规划建设,解决城市轨道交通与其他交通方式的衔接难题。