晚清碑学氛围下俞樾金石交游与碑刻鉴藏活动考察

2023-01-04马其伟

⊙ 马其伟

一、俞樾与晚清碑学思潮

华人德先生对“碑学”一词有详细的解释:“碑学包括两个方面:一为著录、考订、研究碑刻的源流、时代、形制、体例、文字内容及拓本之先后真伪等,为偏重于文物、考证方面的学问,它是金石学中的一部分;一为崇尚碑刻的书派,这是书法艺术中的流派。”[2]自阮元提出《南北书派论》《北碑南帖论》,碑学正式诞生以来,晚清俞樾也受阮元碑学理论的影响,一方面进行以经证金的碑学实践,这从其大量的书法作品上可以得到印证;一方面梯梁后学将乾嘉学派金石考据之风进行传承,吴大澂、吴昌硕、章太炎等皆受其教。俞樾在碑学上的成就,除了以经证金的金石考释外,还可通过其楹联、手札、杂书册等一窥其碑学书法风貌。他书法风格的形成与晚清的金石考证、以经证金的学术氛围不无关系。

晚清书家的师碑现象不仅指向名家碑版、非名家碑版,同样也指向新出土的钟鼎、砖瓦、钱币铭文,等等,并以此为基础创造出新的书法审美形式。此外,晚清金石家对古碑奇字有浓烈的兴趣,不逊于傅山、朱彝尊等人。他们对碑刻有强烈的释读意识,不限于碑字书刻水平的拙劣与否,如吴昌硕记述好友潘志万[3]的诗云:“散盘鼎埋头读,饿隶奇文活计求。闻说得钱终买醉,一樽狂饯古吴秋。”言及裴景福[4]诗曰:“文字搜罗走马牛,壮陶阁上锁蛟虬。寻碑寄语黄司马(谓小松),初拓黄庭在霍邱。”为倪鸿诗跋《倪云癯冰天跃马图》[5]云:“挥鞭似打天山围,汉家大将今数谁。坚冰在须雪没胫,得意更拓裴岑碑。”论及张熊时则云:“祥翁海上复见面,八十余岁颜若酡。丹青暮年转奇特,彝鼎闲日供摩挲。”[6“]摹碑拓碑”“金石碑版赏鉴”在晚清的士人生活中,与清初的朱彝尊、郑簠及清中期的邓石如、金农一样,是金石学家不可或缺的一部分。俞樾、伊秉绶、赵之谦等人作为晚清碑学的代表,他们的隶书典雅古拙,“金石气”尽显。俞樾弟子吴昌硕,将碑刻文字的古拙用于印章及绘画创作,石鼓文书法中的“金石气”,印章中字法的运用及印边的“残破”手法,以及大写意绘画中书法用笔、篆刻思想的统一,无不与晚清碑学有着直接的关系。

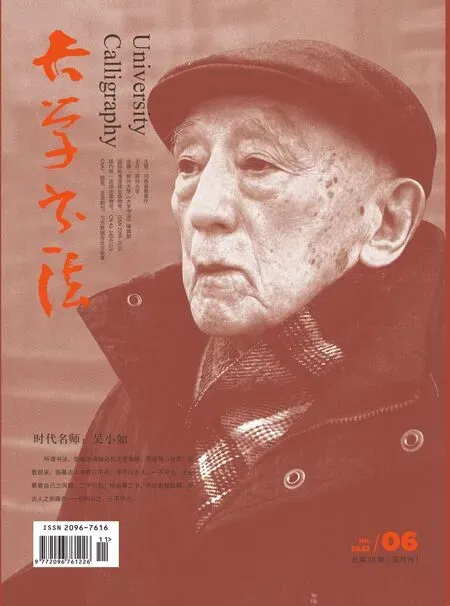

俞樾小像 嘉兴博物馆藏

俞樾友人陶濬宣就北碑书法的取法、晋唐笔法在碑刻中的化用问题请教俞樾。陶濬宣在寄给俞樾的信札中云:“北碑之谨严沉着,昔贤论之审矣,而不善学者,流弊至多,窃欲以北朝之法,参唐贤之意,上追魏晋之妙,浑化篆分之迹,庶几穷艺囿之能事。融南北之分途矣,体无定而笔有定,意百变而法不变,此境微悟之。”[7]由于碑刻风化所带来的碑文字口剥蚀是常见的现象,这样的自然原因造成碑文的书写笔意很难明晰,在临写时该如何用笔一直以来就金石书家所关注的问题,以传统的篆隶之法再参用晋唐笔意为之,都会有不同面貌的呈现,晚清的金石书家似乎更加注重参以晋唐笔意书写北碑。这一方面可以使碑刻书法有不同韵味的呈现,另一方面也体现出晚清士人向晋唐之风回归的趋势。在清代碑学运动中,“以碑破帖”或“以帖破碑”的意识并未消失,事实上晚清碑帖互参的出现实为碑学运动的末期,已无顶峰时期“尊碑抑帖”时的锐气,也正体现出晚清书法向帖学回归的潮流。

二、置我金石间:以吴云、吴大澂、吴昌硕与俞樾的金石交游现象为例

俞樾好友何绍基有诗曰:“平生诸嗜好,一去嗟无还。惟余切磋友,置我金石间。”[8]俞樾的金石之交主要有吴云、吴大澂、何绍基、莫友芝、孙衣言等。吴云颇好金石,著有《两罍轩彝器图释》,俞樾为之作序。吴云藏书丰富,金石拓片的收藏也极为可观,俞樾及好友经常雅集于吴云宅第,或探讨经学,或纵观弆藏以研究金石之学。据《莫友芝日记》载:“同治六年(1867),十七日丁卯,平斋(吴云)招饮,会者冯敬亭、潘季玉(曾玮)、吴介臣(台寿)及荫甫(俞樾),纵观弆藏,目不暇给。其《隋人塔盘》六寸许隶书及《梁始兴忠武王碑》旧拓,皆未见者。《始兴碑》闻尚存,去栖霞山麓不远,还金陵,当拓出证之,薄晚,访季玉,适已出。”[9]《莫友芝日记》又记曰:“同治六年,初九日己丑,又过吴平斋,观其《两齐侯罍》。”[10]这些好古之士雅集时除诗歌唱和之外,金石鉴藏亦是不可或缺的事情。

俞樾在《两罍轩尺牍序》中评价其老友吴云曰 :“仕学兼优之君子也……而书法之精,又足以副之。人得其片纸只字,什袭珍藏,视同球璧。即余所藏者亦数十幅。其草草裁答不自存稿者,皆不入此刻中,数百年后诸墨迹散布人间,或寿之贞石。好古之士,取此刻雠校异同,审别真赝。当其叹先生之仕学并优,而余言为不谬矣。”[11]俞樾认为吴云仕学并优,对其品行、书艺钦佩有佳。俞樾评价道:“(吴云)性嗜古,蓄齐侯罍二,左抱而右拥,是称抱罍生,积金石文字数十卷,钩摹而精刻之,手为题跋,考其本末,订其异同,是称《二百兰亭斋金石文字》,藏秦汉以来公私印章不下千余,而金石又托君之书,以寿于世。”[12]

俞樾 隶书 《小蓬莱谣》扇面 杭州博物馆藏

吴大澂为俞樾的学生,工篆籀、嗜金石。俞樾对吴大澂极为欣赏,据俞樾为吴大澂所撰写的墓志铭记载,吴大澂曾从陈硕父先生学篆书,中年以后参以古籀文,书法益进。俞樾评价曰:“归卧一室,罗列鼎彝。人得片楮,珍若冰斯。内行尤笃,兄弟怡怡。仁民爱物,措之咸宜。”[13]吴大澂曾书《中俄边界铜柱铭》,吴昌硕对此篆书题铭多有赞赏,吴昌硕《缶庐诗》卷四有诗《上愙斋大中丞》曰:“铜柱声威古莫仇,兴安界画述皇猷。裴岑碑与龟兹刻[14],一样题名逊一筹。”吴大澂篆书参以石鼓、金文,工稳严谨,不为玉箸小篆所囿,平日书札常以篆书为之。俞樾与吴大澂信札往来是常有之事。俞樾与吴大澂在金石赏鉴等方面的成就在晚清产生了重要的影响。吴大澂在信中表达了自己对俞樾篆书的喜爱,认为俞樾篆书深得经籍之气,并托沈树镛购纸,希望俞樾以书法作品相赠。吴大澂在信中道:“夏务闲试事已了,拟便从事文墨,他日当补作画幅寄呈,以代鹤南飞之颂。吾师篆法得经籍气为多,渴想已久,往时总未得一墨宝。校经有暇,求为书七言联句,其纸托韵初购呈也。”[15]吴大澂访得古瓦器,请俞樾书写“双罂轩”额,吴大澂与俞樾的信札中云:“承赐《印雪轩文抄》,敬谢敬谢!命书握扇,送呈钧诲。前在秦中得古瓦器二,或以为渡水所用,口小体圆,无足,似非盛水器,世所罕见。敬求吾师赐书‘双罂轩’额,至感至感,肃复,敬叩著安,大澂谨启。”二人在日常经学、金石交流之外,也少不了大量的书法题额、著作题签与扇面小品互赠往来,由此可见俞樾与吴大澂的交情之深。

吴昌硕在经学、金石考据等方面皆受俞樾影响,俞樾、吴昌硕皆是晚清碑学的有力实践者。吴昌硕于同治八年(1869)到诂经精舍学习文字学和辞章,同治十二年(1873),吴昌硕再度入精舍就学,吴昌硕称赞俞樾“师邓康成不着形迹,比王文简(王引之)更多发明”[16]。吴昌硕于金石之学,深受俞樾影响,亦属乾嘉学派之余绪。有关俞樾与吴昌硕的交游,光绪五年(1879)吴昌硕编成《篆云轩印存》求教于俞樾,俞樾为之署端并题词。吴昌硕曾为俞樾刻印数方,如白文姓名印“俞樾私印”,署款为“曲园夫子大人诲正,门生吴俊卿谨刻”,朱文印有“曲园六十以后作”。俞樾为吴昌硕撰书楹联,民国《海城县志》对此记载得颇为详细,吴昌硕书门外悬立一匾名为“‘葛岭书院’,梯石而上入‘抱朴庐’,陈设皆古,庄雅绝伦,壁悬稚川先生遗像,旁有联云:‘丹成日初上人……光绪元年(1875)曲园俞樾撰书此联,不啻为地景写真,盖三潭皆在水中,形如品字,其中湾曲俱有石梁’中建一亭,碣曰‘三潭印月长桥’。”[17]吴昌硕与其师俞樾一样嗜古成癖,不仅访碑拓碑,而且对碑刻遗文也不遗余力地进行相关品鉴与考释,其诗《赠廖养泉丈纶》[18]云:“我思遍访摩崖刻,无奈吁嗟蜀道难。道气逼真梅树古,童颜如饱茯苓餐。偶醒乡梦吟初稳,快读奇碑拓未干。谁识眼中沧海小,几回来把钓渔竿。”[19]

“遍访摩崖”与“快读奇碑”似乎是晚清一批金石学家的具体生活写照,“摹碑拓碑”“金石碑版赏鉴”在晚清的士人生活中,是不可或缺的一部分。至此,俞樾、吴大澂、吴昌硕等金石学家将晚清“碑学”推向了新境界。

三、摩挲碑碣手频揩:俞樾对碑刻、砖瓦的访拓与鉴藏活动考察

晚清学者访碑拓碑不减明末清初士人“载酒问奇字”的热情,一些书家、收藏家纷纷加入金石学家的队伍中,对新出土或新访得的金石碑刻进行摹拓、考证、收藏并著录。在俞樾与友朋往来信札中,有大量内容是俞樾与友朋对访碑拓碑活动的讨论,或碑刻位置、碑文内容释疑或异体字的辩论等。晚清金石学家之间频繁的信札往来,多为碑刻交流,这些手札内容能更真实而全面地反映出俞樾在金石方面的品定、喜好,甚至审美观念,有裨于学者对俞樾篆隶体创作实践的认识。俞樾搜求碑刻拓本的渠道有四:一、亲自访求;二、友人相赠;三、购买拓本;四、藏家观摩。俞樾痴迷金石,常对碑刻(或拓本)的碑文、碑额详加考证,著录于书。俞樾有诗云:“摩挲碑碣手频揩,遗址重寻赉砚斋。”[20]

(一)俞樾对古代碑刻的访拓与鉴藏

俞樾所鉴藏过的古代碑刻拓本除了常见的《三老碑》《礼器碑》《郙阁颂》《樊敏碑》《曹全碑》《校官碑》《封龙山颂》《尹宙碑》《杨淮表纪》《句丽古碑》外,还有《周伯温题记》《乾坤洞拓》《府署石鼓拓》《齐埍拓本》《南武阳功曹墓阙画像题字》《徐偃王庙碑》《昌黎碑》《孝仙亭残碑》等,也涉及很多唐代碑刻与墓志,如《王居士碑》《往生碑》《贾氏墓志铭》等。俞樾对古代碑刻的搜求不遗余力,在隶书上也下过很大功夫,其隶书作品颇具有特色。晚清士人日常对碑刻的临习往往是建立在对碑刻遗文识读的基础上,清代隶书大家朱彝尊、郑簠、俞樾大量的书法作品中也常见有关碑刻用字考证的题款。释读古文字是历代金石家们对金石碑版赏鉴的基础,对新出土碑刻中的文字“概欲识面”,金石家们不仅要通晓大量的古文字,更要有极强的眼光与鉴赏力。晚清俞樾、吴昌硕等秉承乾嘉学派考据之法,常对金石碑刻进行详细的品鉴与考释。碑刻遗文在这些金石家眼中往往更具有“研经之意”,俞樾好友王继香曾赠其拓本两种,俞樾给王继香的信札曰:“承赐墨拓两种,感感。跳山字迹,虽多漫漶,然崖石摹拓,甚不易易。此与余姚《三老碑》同为浙东汉墨,可宝也。吕祠石刻,所惜杨跋不全,似失中幅者……仍有研经之意。”[21]可见,金石碑刻不仅可以作为师法范本,更具研经之价值。

沈树镛与吴大澂为姻亲,长于书画、金石、碑帖研究,俞樾称其收藏金石之富,可“甲于江南”。沈树镛嗜书画、癖金石,与俞樾频以金石疑义相质询,俞樾评其为“门下一佳士”。俞樾为其撰写挽联曰:“一载卧沉疴,李贺床头呼阿妳。十年问奇字,杨云门下失侯芭。”[22]俞樾与沈树镛经常进行金石探讨,沈树镛曾以《赵廿二年石刻》见示于俞樾,针对此石刻的纪年问题俞樾给予了质疑,俞樾认为:“金石刻辞,从无此例……固不能臆决矣。”[23]沈树镛又示其《南武阳功曹墓阙画像题字》[24],此画像题字为樊文卿释文,俞樾审视后对其中的错误进行修正。俞樾长期释读碑刻拓片,鉴赏力也渐渐得到提升,正是由于俞樾在释义古文字方面具备扎实的功底,再加上周围的交游圈多以藏书家、金石家、书法家为主,眼界大增,书法创作也由此变得视野开阔。

潘祖荫富藏金石,常常将所藏金石拓本请示于俞樾。俞樾在《齐埍拓本》上跋道:“伯寅尚书示我《齐埍拓本》……其字张孝达中丞定为‘韶’字,可谓卓见,又得吴清卿奉常疏证之,更无疑义矣。”[25]从此跋可以看出,俞樾善于金石赏鉴,尤其擅长古文字的校释,他考证金石拓本亦参考吴大澂之说,经常与金石学家就碑刻拓片、吉金文字等进行探讨与释疑。相对于乾嘉时期,晚清士人对金石碑刻的热情似乎更加浓厚,赏鉴、题跋等活动成为晚清金石大家们日常交游的雅好之一。俞樾《茶香室丛钞》未刊刻之前,潘祖荫为之校字。俞樾《送潘伯寅尚书还朝》诗曰:“剑履俄闻趋玉陛,姓名会见真金瓯。只怜衰病曲园叟,一别何时再共游。”[26]此次相聚,俞樾感慨万千,潘祖荫以峨眉铜佛赠俞樾,体现出他们的交谊之深。

俞樾 行草 与友人信札 湖州市博物馆藏

俞樾与魏锡曾、郑文焯皆有金石讨论,俞樾见到魏锡曾寄示的《禹陵窆石文》[27]拓本云:“康熙间张编修希良视学吴浙,属部吏拓之,以意属读,得二十九字,惜其释文今未之见。王氏《金石萃编》、阮氏《两浙金石录》均有所审定……余去岁游禹陵观窆石,惜未及手拓以归。今春魏稼孙以拓本见示,因得谛观之,而录于此。”[28]俞樾好友郑文焯,金石文字中尤爱六朝碑刻造像文字,并“搜罗墨本至富,各加题记,证据要实时出佳证,书体宕逸陆离,满纸孙赵二氏,后金石专学赖有补益”[29]。

陈殿英与吴昌硕为同窗好友,皆在俞樾门下学习经学,吴昌硕在《交游稿》中云:“陈桂舟名殿英,号惕庵,博学工书,篆刻绘事,皆造其妙。游学武林,肄业诂经精舍,为高材生,每试必冠侪辈。”俞樾主讲诂经精舍时,曾以天竺山访《周伯温题记》[30]命题,但俞樾未见过此摩崖拓本。辛未(1871)之春,陈殿英入山拓得数纸,以一纸诒俞樾。俞樾观后评道:“文字玩具,篆法遒劲,洵石墨之奇珍也……伯温《六书正讹》一书,颇为后人指摘,观此刻者,但玩其笔意可也。末有隶书小字两行……以是知古人摩崖,必据石,手自书丹也。”[31]俞樾曾于西湖石屋岭下乾坤洞觅得石碑,老友丁丙使人摹拓此碑。文载:“偶以示丁松生(丁丙),松生使人入山摹拓,则又得查应兆、李元阳二人题名,皆明人也。”[32]丁丙以《乾坤洞拓》示俞樾,俞樾欣然赋诗云:“诸老名从古洞题,访求又得李中溪。至今滇士心犹折,在昔升庵首亦低。尚有经书闽旧刻,岂无歌颂楚遗黎。大梁开府同乡里,景仰风徽试一稽。”乾隆间李拔为福宁知府时,右幕宾庭处有石刻字迹,不可识,俞樾诗记曰:“石上流传梵字形,不辞搜剔倒荒庭。佉卢书古无人识,一任苔痕岁岁青。”[33]三堂门外有石鼓二,其中一鼓刻:“至正五年,岁在乙酉,常住志”。俞樾作《府署石鼓》诗曰“何处僧庐石鼓圆,何时移置郡斋前。迁流本末无从考,字迹分明至正年”。据徐澂《俞曲园先生年谱》记载,俞樾于同治十一年(1872)“自钱塘江溯流而上,由金华、处州、温州至福宁省亲……凡得杂诗五十首,并撰成《闽行日记》一卷”[34]。

俞樾此行到浙江兰溪、丽水、龙游等地访拓碑刻,俞樾在兰溪城外的徐偃王庙,访得《徐偃王庙碑》[35],并为此碑作题跋。俞樾途经衢州龙游陵山偃王庙访得《昌黎碑》,赋诗曰:“朝发龙游县,小泊徐王祠。云祠徐偃王,中有《昌黎碑》。”《昌黎碑》尚存半段,俞樾以诗记之:“玉座荒凉异昔时,兰溪城外偃王祠。何当更访陵山庙,手拓《昌黎》半段碑。”[36]之后其再次“托人往访”,椎拓此碑。俞樾得其碑文拓片,考证并跋文,并刻石立碑于西泠桥畔。后学江瀚挽言:“万余卷巨手文章,金石继《昌黎》,当代斯文天应未丧。五十年赏心丝竹,苍生怀谢传,不遗一老吾谁与归。”[37]戴望[38]与莫友芝、孙诒让皆为金石好友,戴望曾示莫友芝新莽始建国镜拓本,莫友芝记曰:“德清戴子高文学示始建国镜拓本,径莽尺七寸二分强,篆铭五十一字……子高同治癸亥之福州手拓此本,篆书带隶。”[39]俞樾友人对类似于这种“篆书带隶”的始建国镜的拓本收藏,对金石家的临摹与书写有着重要的影响,莫友芝对篆隶书有深刻的实践与体悟,且以篆隶最为见长,杨守敬云:“自完白后,篆书大昌,名家辈出,若杨沂孙之学《石鼓》,莫之偲友芝之学《少室》(即《嵩岳少室石阙铭》),皆取法甚高。”莫友芝书法取法于汉篆,书法作品中也常见篆隶书杂糅的现象。由此可见,大量的“亦篆亦隶”的拓片鉴赏也会直接影响晚清金石家的日常书写。

俞樾游览越中之时,见《孝仙亭残碑》,其在《越中纪游》中曰:“路旁突兀孝仙亭,欲觅残碑未有铭,更有小祠祠孝女,拟从父老访图经。”[40]俞樾又到缙云(浙江丽水)访《赵公神道碑》碑刻并诗曰:“阳冰旧治在山乡,名迹流传颇未荒。道左丰碑丞相墓,岭头桓表状元坊。”[41]冯公岭上有“却金馆”,为路人往来休息之所,所访之碑刻居却金馆门外正中,碑上贴红笺,并书吉语,字迹遂为所掩,俞樾命随从者层层揭去,始得见之。俞樾以诗记云:“冯公岭上却金馆,见说前人此却金。重叠红笺书吉语,碑头姓氏费搜寻。”[42]

徐琪承示新出土唐代王庆《王居士碑》拓本于俞樾,《王居士碑》文、书、题额皆崇福寺沙门释为之,文则隶书,题额及署名皆篆书。俞樾对此碑进行了详细的考证,并作《王居士碣歌》,曰:“王居士碑新出土,金石诸家目未睹。此碑名碣实非碣,大类石幢兼石柱。”俞樾对新出土的众多碑刻进行考释题跋,对古代碑刻的保存有一定的影响,同时给金石家的书写、取法注入了新鲜的血液。俞樾认为《王居士碑》“可传千春”,于是赞曰:“何意《王居士塔》外,又得见此希世珍。王公王庆两处士,太原上党真比邻。我作长歌纪大略,傥附此碣传千春。”[43]道光三年(1823),直隶正定府元氏县民刘黄头,掘地得一石,为唐宣城县尉李君之妻《贾氏墓志铭》。俞樾友人戴望以拓本见示。俞樾进行了详细的考定:“殆因是语而推算之,遂得黄头发冢之事乎。末行所书,与全碑字体一律,是即其从子为之矣。”[44]

俞樾《春在堂随笔》记有唐代《往生碑》,此碑为道光二十年(1840)寺僧锄地所得,碑皆真书,额题“往生碑”三字。俞樾考释道:“碑文完好,字体朴茂,亦希觏之物,自来金石家未著录,余匆匆扪读,未审视其书撰人姓名,上卤莽如此,可笑也。为诗存集中,并记大略于此,行谋托人至越中拓数本以归也。”[45]并诗赞曰:“荒凉禹寺少人来,扇扇窗棂寸寸灰。为有唐碑须一读,双扉苦遣道人开。”[46]俞樾认为此碑的拓本应广为流传,其云:“碑文尚完备,事体颇朴茂,不等俗书媚,自来金石家,未此一置议,我来得扪读,悠然生古思,勿云事荒诞,古碑得岂易,倘拓万本归,千镒定不啻。”[47]俞樾不仅托人椎拓此碑,亦将此碑拓本寄奉老友如山先生[48],俞樾致如山手札云:“禹寺《往生碑》已拓来,颇有锺太傅遗意,谨以三纸奉寄。”[49]可以说,俞樾对隋唐碑刻及墨迹遗文的考证、拓本的鉴藏,对其楷、行草的书写有直接的师法与借鉴意义。

(二)文人好古于瓴甋之间:俞樾对砖瓦、钱币文的鉴藏现象

金石学的兴盛为经学研究提供了充分的资料参考,也为经学研究提供了便利。特别是砖瓦、钱币文的收藏与著录,为经学的考证提供了大量的实证依据。俞樾对古代砖、瓦、钱币文的兴趣,很大一方面是受其周围活动的一批金石友人的影响,如章绶衔、顾骏叔、吴廷康、潘祖荫等,这些友人对金石砖瓦文的著录著作,常请俞樾为之代序。俞樾认为:“好古之士搜求于瓴甋之间,钩摹点画,考订文字,岂得以玩物丧志讥之哉?吾湖为古砖渊薮,砖之出其土者甚众,余奔走四方不获,措意于此。道光癸卯(1843),余馆于荻港吴氏,获交于章子紫伯,紫伯有砖癖,收藏颇富,尝以一砖赠余。”[50]晚清好古之士热衷搜求于瓴甋之间,俞樾《春在堂杂文》中载有序跋的详细记录,如《吴康甫慕陶轩古砖图录序》《吴康甫问礼盦彝器图序》《顾骏叔画余盦古钱拓本序》《陆星农观察百砖砚斋砚谱序》《潘伯寅尚书齐埙拓本跋》《钱瑑初近许斋印谱序》等。

有关俞樾对砖刻的收藏,光绪辛巳(1881),徐琪过右台仙馆,两人游法相寺,得一断砖,刻有“福寿”二字,俞樾用东坡《石鼓诗》韵作歌记其事(和者甚众,详见花农所刻《名山福寿编》),曰:“诸君好事屡经过,共和东坡《石鼓歌》。福寿院中一残甓,却教我辈费摩挲。”之后,俞樾又得其二,认为此砖“盖宋时仙姑山福寿院中物也”[51]。俞樾所得《福寿砖》二方,并“刻版摹拓以贻好事者”[52]。俞樾云:“浙臬署有石刻陈抟福寿字,余曾拓得数纸。”俞樾以摹拓的砖文制作成信笺是常有之事,书体涉及隶书、楷书等。俞樾与吴廷康等一些金石书家将砖瓦文用于大字创作,在晚清也是常见现象。

古代砖文可以证经义,俞樾所作《群经平议》就曾参阅吴廷康此书中的砖文,俞樾云:“惟彼时未见君书,故不能引,是砖为证,今得是砖证明之,为之狂喜,书以报君,即以为序,亦见砖文之有裨经义不浅也。”[53]吴廷康的这部著作为好古之士提供了重要的图文参考。吴廷康博学好古,残砖零甓,无不搜罗,著有《慕陶轩古砖图录》。同治甲戌(1874)之春,吴廷康拜访俞樾并赠《慕陶轩古砖图录》,俞樾认为:“三代以上金多而石少,三代下则石多于金,而晋宋以后又益之以砖,夫由钟鼎而碑碣,由碑碣而砖甓,其事愈降而亦愈细……欲通经训,必先明小学,而欲明小学,则岂独商周之钟鼎、秦汉之碑碣足资考证而已,虽砖文,亦皆有取焉。”

俞樾与陆增祥私交甚好。陆增祥精于金石学,著有《三百砖砚录》《八琼室待访金石录》等。他酷嗜古砖,先后得砖数百,考定文字,辨别形模,命其居所为“百砖砚斋”。俞樾为其作《陆星农观察百砖砚斋砚谱序》曰:“考古者由金而及石,又山石而推之,以至于砖。”俞樾认为宋代洪适《隶续》始收汉永平建初等砖:“自是厥后,搜罗益广,考求益精,古砖之出于世者亦日益众。诸家著录遂有成书,而瓴甋之微与钟鼎并重矣。”光绪丁丑(1877),陆增祥让其长君馨吾赠予俞樾两砖,分别是宋泰始砖及石羊残砖砚,并以“百砖砚”见示俞樾。俞樾云:“每一砚皆摹其形、释其文,附有考证,往往足以证明经史疑义,盖古物之可贵如此,而君考古之功亦甚深矣,余频年从事研经,因究心小学,于金石之文,时有采获。”俞樾之所以对金石文字有如此深的识读能力,完全得益于其对小学之研究。俞樾认为钟鼎瓦文对释读金石文字有极大的帮助,云:“欲读古书,当识古字,而非博考古金石文字及古砖、古瓦之类,未免少见而多怪矣。”[54]由此可见俞樾对砖文极其重视。

俞樾喜藏瓦当,对瓦当之文颇有研究。陆心源《吴兴金石记》记载了秦当宧藏的维天降灵瓦,此瓦为秦当宧家藏瓦当第一品,俞樾为之室题名“秦当宧”。俞樾曾得一瓦于咸阳,“篆法圆浑古妙,诸君皆断为秦瓦。鹏按其句法,亦类秦小玺”[55]。俞樾、莫友芝等人书作中“篆隶杂糅”现象的出现,不是戏笔为之,而是与晚清砖瓦文的鉴藏与临摹有很大的关系。

钱文在铸造之前,文字由善书者书写。如唐代欧阳询所书“开元通宝”钱,文字隽秀挺拔、庄重古雅;宋太宗御书的“淳化元宝”“至道元宝”钱,文字古拙雄健、飘逸雄浑。钱文字体篆隶楷行多样,字体风格甚至在篆隶之间。俞樾道:“真、行、草三体其为制厚轮大郭,历久如新,此其可宝,岂在古钟鼎下乎?”唐宋以降,古钱文越来越得到金石家的重视。俞樾云:“宋代士大夫好尚古物,网罗放失,于是古钱大出,谱录日繁,至本朝《西清古鉴》所收集《钱谱》之大成矣。”晚清金石学家重视古钱文的搜求摹拓,俞樾好友顾骏叔癖嗜金石收藏,秦、汉、唐、宋、元、明古钱、刀布等无所不集,外国之钱也有附列,皆有拓本著录。俞樾在《画余盦古钱拓本序》中赞叹道:“俾世之好古者,知求吉金于三代下莫重于此,勿以锥刀之末而小之也”。[56]正是晚清士人对古钱文的尽力搜寻,古钱文的著录与考释也达到一个高峰。大抵是俞樾友朋知道其有鉴藏钱币古文的嗜好,常以钱币文相赠,如潘祖荫从兄潘祖同就曾以古钱二十枚相赠,文字内容皆吉语类。俞樾诗云:“做客更欣邠老在,杖头解付古时钱。”[57]这些瓦当文、砖文、钱币文的收藏与鉴定,对俞樾“杂书”形式的熟练运用有直接的借鉴意义,同时也是对晚明以傅山为代表的“杂书卷册”式的书法审美潮流的回应。晚清的这种书法潮流同样是建立在“对奇的追求、对异体字的癖好、对古代经典的挪用组合、对杂书卷册的兴趣”等基础之上的。

(三)俞樾对钟鼎铭文、篆书刻石的鉴藏现象

俞樾不仅鉴藏汉碑、唐碑、砖瓦铭文,对钟鼎铭文、篆书刻石也异常热情。阮元可谓开积古之先河,著有《积古斋钟鼎彝器款识》,俞樾云:“读积古斋书,尤不可不观先生此书也。”[58]俞樾认为古代钟鼎彝器的收藏应图辞并存为佳。其在《吴康甫问礼盦彝器图序》中曰:“诚使古器各有图,以传于后,则岂独存其辞,兼存其器,岂非好古者所大快乎!”[59]俞樾甚至将《钟鼎遗稿跋》刻入《春在堂杂文》。

朱定甫、潘祖荫常与俞樾谈论钟鼎碑刻拓本,俞樾对钟鼎铭文多有相关考释,朱定甫示俞樾“古钟”拓本,俞樾考证云 :“其文屈曲不可识,余以意度之……所谓古籀文,多繁重也。”[60]潘祖荫酷嗜金石,藏有西周大盂鼎、大克鼎等著名礼器。其所藏《克鼎铭》拓本,可谓吉金中一大巨观,俞樾回信曰:“弟(俞樾)于金石考订,最为疏陋,既未闻高明所论定,竟无从赞一词……公(潘祖荫)以朝廷重臣而得此鼎,殆非偶然,其为瑞达矣,是亦金石家美谈乎!”[61]

俞樾善于书写秦刻石篆书,据徐澂辑《俞曲园先生年谱》曰:“光绪十二年(丙戌),吴清卿奉命勘定中俄边界,立铜柱识之,以铜柱拓本寄先生,先生为仿秦刻石体题之。”[62]俞樾有《集石鼓诗》存世,俞樾在写给友人(修甫世仁弟)的信札中曰:“《集石鼓诗》,具见巧思妙笔,潘补琴先生已借观录副矣。”[63]俞樾亦亲访宋刻《李阳冰碑》,记述道:“缙云县城隍庙在山上,历百余级乃至。宋刻《李阳冰碑》,今尚无恙,惟每行末一字泐矣,前缙云令徐君炽烈字赤木,筑室庋之,署曰藏碣轩。”[64]俞樾作诗云:“祷雨碑文李少温,宣和传刻至今存。不辞百级登临瘁,亲访神祠藏碣轩。”

俞樾 隶书 《每旦终年》联 浙江省博物馆藏

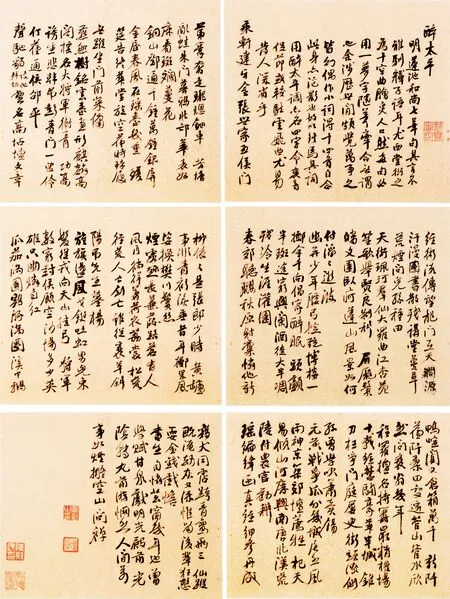

俞樾 行书 《俞曲园太史墨宝》之《醉太平》 嘉兴博物馆藏

此外,俞樾对新奇的碑刻文字最感兴趣,比如《仙篆》《百衲碑》《堆墨书》《染指书》等。他曾访得类似《仙篆》风格的碑刻拓本,云:“贵州永宁州红崖山有字若大书深刻者,而无斧凿痕,文不可识。土人呼为《诸葛碑》,近来考古者或以为《殷高宗伐鬼方刻石纪功》,或以为《三危禹迹》,或以为《苗民古书》。道光中,新化邹汉勋为作释文,凡二十五字,亦未知果是否,余得其拓本,字之大小、疏密、肥瘦不一。张之春在堂中见者,皆诧为奇观,此亦永福‘仙篆’之类矣。”[65]有关永福“仙篆”之名的由来,据宋代张世南《游宦纪闻》载:“永福县东南八十里罗汉寺之仙岩,有篆书十,形体奇怪。环布岩石,不著姓名,人所未识,号曰‘仙篆’。”[66]此碑无明显的镌刻之迹,如指画成文,欧阳修极其欣赏此碑的拓本,欲以“番夷金书字图号”译之。俞樾对此碑篆书有较高的评价:“字势夭矫,洒落奇妙,枝叶不属而脉络皆通。”俞樾通过对钟鼎铭文、篆书碑刻的考释,为其书法创作实践同样提供了重要的思路。俞樾对访到的篆书碑刻十分留心,不仅在其著作中著录,同时也有相关的诗作描述,甚至将篆书用于手札的书写,这与其大量地释读篆书碑刻及对相关篆字的考释有很大的关系。这里需要说明的是,与江声用篆写手札不同,俞樾工整的纯篆书手札较少,大多是以“篆隶体”的书写方式表现。

四、入古出新:晚清碑学视域下俞樾的碑学实践与“具美”观念

晚清碑派书法实践者众多,例如:将篆隶、北碑融入楷书的何绍基,以北碑、唐碑融入楷书的张裕钊,擅长魏碑行草的赵之谦,主张碑帖结合的杨守敬,将小篆与金文相结合用于篆刻的黄士陵,将碑派书法融入印章及大写意绘画的吴昌硕,还有取法于黄道周、倪元璐,并融入章草与齐魏碑版造像形成生拙奇特书风的沈曾植,以及将碑学思想推向高潮的康有为,等等。他们虽对北碑取法不一,风格不一,但都借助北碑之法形成了自己独特的书法审美。

晚清的金石家善于将金石碑刻进行汇录,如吴大澂《愙斋集古录》二十六卷、吴隐《遯盦古匋存》四卷,等等。晚清金石家不再像康有为主张“碑学之兴乘帖学之坏”,单向地“扬碑抑帖”,他们对碑与帖的态度有明显的改变,既体悟碑刻的“奇”与“拙”,同时又将碑帖合理地融合到书法创作中。碑派书法自中期以来一直延续到当今书坛,它“开辟了帖派之外的另一条新径,也就是开启了一个帖派所不能囊括的以篆隶、北碑和无名书家为中心的传统”[67]。晚清的金石考证聚集了一些金石大家,他们考证精详,不仅对碑刻抱有浓厚的兴趣,又同时随着“甲骨、简牍、敦煌藏经的不断发现,取法对象的日益丰富给碑派书法的新发展提供了更多的可能,碑帖融合的创作模式也在不断地拓展”。

俞樾书法涵盖了篆、隶、楷、行草诸体,尤以篆隶杂糅的书法最为独特。他作为晚清碑学的代表,与同时代的金石学家在碑学的实践上取得了一定的成就,其书法作品出现的多种书体杂糅的现象与“碑学”有很大的关系。俞樾注重汉隶、魏碑、钟鼎、砖瓦铭文以及钱币铭文的相关实物或拓本的收藏、考释与模仿等,他对北碑极为推崇,重视“具美之美”的碑学观念,从其对《张猛龙碑》的跋语中可见一斑:“《张猛龙碑》点画丰厚浑劲,如棉里藏针,转折方圆并用,捺笔饱满,刚柔相济,乍看平淡无奇,细品有独到之处。凡魏碑,随取一家皆足成体,尽合诸家则为具美,虽南碑之明丽,齐碑之逋峭,皆涵盖停蓄,蕴于其中。”“尽合诸家则为具美”的思想在俞樾日常手札所用书体多可体现。晚清书家作品中异体字的使用,以及篆隶互参现象的出现,既是晚清金石学实践的反映,又同时体现出晚清士人碑帖相融的创新与审美。

注释:

[1]俞樾与黄以周、于鬯合称“清末三先生”。

[2]华人德.华人德书学文集[M].北京:荣宝斋出版社,2008:214.

[3]曹允源,李根源.民国吴县志[M].民国二十二年铅印本.

[4]裴伯谦(1853—1930),名景福,字伯谦。文物鉴赏家、收藏家,著有《睫暗诗抄》十六卷、《河海昆仓录》四卷,记录与考订《壮陶阁书画录》二十卷。

[5]史梦兰.尔尔书屋诗草:卷二[M].清光绪元年止园刻本.

[6]吴昌硕.缶庐诗:卷三[M].清光绪十九年刻本.

[7]上海图书馆,编.上海图书馆藏历代手稿精品选刊:俞曲园手札·曲园所留信札[M].上海:上海科学技术文献出版社,2011:356—357.

[8]黄惇.中国印论类编[M].北京:荣宝斋出版社,2010:437.

[9]莫友芝,张剑.莫友芝日记[M].南京:凤凰出版社,2014:224.

[10]莫友芝,张剑.莫友芝日记[M].南京:凤凰出版社,2014:220.

[11]俞樾.春在堂杂文[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[12]俞樾.春在堂杂文[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[13]俞樾.春在堂杂文[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[14]龟兹左将军刘平国摩崖碑,刻于永寿四年(158),在新疆拜城东北博者克拉格沟口崖壁之上,又名刘平国治路诵、刘平国治关亭诵、龟兹刻石等。记载龟兹左将军刘平国率秦人孟伯山、狄虎贫、赵当卑等六人来此凿岩筑亭,稽查行旅,修建关城的事迹。龟兹刻石,宋、明皆有著录,如:吴珫.三才广志[M].明刻本.

[15]俞樾.春在堂全书[M].南京:凤凰出版社,2010:568.

[16]俞樾.春在堂全书[M].南京:凤凰出版社,2010:761.

[17]陈荫翘,常守陈,修;戚星岩,纂.民国海城县志[M].民国二十六年铅印本.

[18]连徳英,修;李传元,纂.民国昆新两县续补合志[M].民国十二年刻本.卷十曰:“廖纶,号养泉,四川巴江人,以诸生膺荐举,累官至县令……书法平原,寸缣尺幅,人争宝之”。

[19]吴昌硕.缶庐诗[M].清光绪十九年刻本.

[20]俞樾.春在堂诗编[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[21]李性忠.浙江图书馆馆藏名人手札选[M].杭州:浙江人民出版社,2000:57—58.

[22]俞樾.楹联录存[M].沈韵初中翰挽联,清光绪刻春在堂全书本.

[23]俞樾.春在堂随笔[M].清光绪刻春在堂全书本.

[24]俞樾.春在堂随笔[M].清光绪刻春在堂全书本.汉代石阙可以分为两组:(一)河南嵩山的太室(元初五年,公元118年)、少室(延光二年,公元123年)、启母(同少室)三阙,刻有龙、虎、麟、凤、象、羊、鹤、人物等;(二)山东除武氏祠的石阙外还有平邑县的汉阙,这些石阙所在地是汉朝的南武阳县,所以又称为“南武阳阙”,现存三座,两座是“皇圣卿阙”(元和三年,公元86年建),一座是“功曹阙”(章和元年,公元87年建),上面雕刻图像的方式及内容,大体和武氏祠石阙相近。

[25]俞樾.春在堂杂文[M].清光绪刻春在堂全书本.

[26]俞樾.春在堂诗编[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[27]禹陵窆石在绍兴禹庙,据文献记载有永建、永康、熹平等题字。随着石刻不断泐损,题字漫漶不可见。

[28]俞樾.春在堂随笔[M].清光绪刻春在堂全书本.

[29]曹允源,李根源.民国吴县志[M].民国二十二年铅印本.

[30]胡震与钱松曾访元代周伯温所书《理公岩记》碑刻,并题记曰:“元周伯温理公崖摩崖,经明郎仁宝剔除苔藓,显表留世人,又二百余年,复无知者。咸丰癸丑(1853)六月,昔胡鼻山访之不获。越七日重来,乃得遂。属鼻山题识岩下,俾后来者易采访焉。钱唐钱松叔盖记”。

[31]俞樾.春在堂随笔[M].清光绪刻春在堂全书本.

[32]丁松生,即丁丙,丁丙与俞樾相善,《前诗序中所云余应兆、丁君松以拓本见示,查之为人颇非碌碌者,又赋此诗正之》《松生又于乾坤洞拓示明人李元阳题名,再赋一律》两题,见《春在堂诗编》(卷十五)。

[33]王廷珪,徐友梧.民国霞浦县志[M].民国十八年铅印本.

[34]俞樾.春在堂全书[M].南京:凤凰出版社,2010:808.

[35]阮元.两浙金石志[M].清道光四年李枟刻本.

[36]俞樾.春在堂诗编[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[37]俞樾.春在堂全书[M].南京:凤凰出版社,2010:750.

[38]莫祥芝.道光上江两县志[M].清同治十三年刊本.

[39]莫友芝.宋元旧本书经眼录[M].清同治刻本.

[40]俞樾.春在堂诗编[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[41]俞樾.春在堂诗编[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[42]俞樾.春在堂诗编[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[43]俞樾.春在堂诗编[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[44]俞樾.春在堂随笔[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[45]俞樾.春在堂随笔[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[46]俞樾.春在堂诗编[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[47]俞樾.春在堂全书[M].南京:凤凰出版社,2010:87.

[48]徐珂.清稗类钞[M].民国十七年版.

[49]俞樾.春在堂全书[M].南京:凤凰出版社,2010:565.

[50]俞樾.春在堂全书[M].南京:凤凰出版社,2010:76.

[51]俞樾.曲园自述诗[M].清光绪春在堂全书本.

[52]俞樾.春在堂诗编[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[53]俞樾.春在堂杂文[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[54]俞樾.春在堂杂文[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[55]陆心源.吴兴金石记[M].清光绪刻潜园总集本.

[56]俞樾.春在堂杂文[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[57]俞樾.春在堂全书[M].南京:凤凰出版社,2010:249.

[58]俞樾.春在堂杂文[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[59]李汝为,修;潘树棠,纂.光绪永康县志[M].民国二十一年重排印本.

[60]俞樾.春在堂随笔[M].清光绪刻春在堂全书本.

[61]俞樾.春在堂尺牍[M].清光绪刻春在堂全书本.

[62]俞樾.春在堂全书[M]南京:凤凰出版社,2010:814.

[63]李性忠.浙江图书馆馆藏名人手札选[M].杭州:浙江人民出版社,2000:101—102.

[64]俞樾.春在堂诗编[M].清光绪二十五年刻春在堂全书本.

[65]俞樾.春在堂全书[M].南京:凤凰出版社,2010:97.

[66]张世南.游宦纪闻[M].清知不足斋丛书本.

[67]黄惇,金丹,朱爱娣,朱天曙.中国书法史[M].沈阳:辽宁美术出版社,2001:279.