浅析地理环境在平顶山陶瓷文化发展中的作用*

2023-01-04刘楠楠丁二宝

刘楠楠 丁二宝

(平顶山学院河南省中原古陶瓷研究重点实验室 河南平顶山 467000)

1 平顶山地理概况

平顶山在北纬33°08'~34°20',东经112°14'~113°45',位于河南省中南部,伏牛山、外方山向黄淮海平原过渡区,属豫东部平原区、淮河冲积、湖积平原分区和伏牛山前倾斜平原区,经太古、元古宙陆核、陆块形成期,加里东印支陆块发展期及燕山-喜马拉雅山陆块改选期,于燕山晚期三门峡、鲁山推覆构造带形成[1~2]。长期的地质历史,使其境内山地、丘陵、平原等地貌类型均有分布[3]。

在构造上,平顶山地处中朝准地台南缘,西南角与秦岭褶皱带接壤。地势西高东低,阶梯递减。西、南及北部地区接伏牛山和外方山,地势较高,以山地为主;中、东部属黄淮海平原,地势低,多丘陵、平原,相对平坦。平顶山地层发育完整,主要有碎屑岩、碳酸岩、岩浆岩、变质岩以及碎石土、沙土、粉土和膨润土等出露[4~5]。良好的成矿和成壤条件,使其区域内矿产、土壤资源丰富。通过对平顶山辖区陶瓷原料调查发现(调查采集原料80余种,90余袋),平顶山陶瓷原料分布范围广、种类多样、品相良好、储量大,尤其是富铁粘土、高岭土、长石等常用的制瓷原料(见图1、图2),这些原料为平顶山陶瓷业发展提供了必要的物质基础。

图1 平顶山辖区陶瓷原料采样图

图2 平顶山辖区部分陶瓷原料样品

在气候上,平顶山处于暖温带-亚热带交汇边缘区。冷暖空气交替频繁,季风气候和过渡性气候特征明显。区域内季节分明、气候温和、降水集中。年降水量可达1 000 mm 左右,雨量充沛;年平均总日照时数超过1 800 h,光照充足,水热条件好,以落叶阔叶林为主,森林资源丰富。此外,该地区沙河、汝河、甘江河等31条河流经过,径流量大、水资源丰富[6]。丰富的森林和水资源为平顶山陶瓷业发展提供了不可或缺的原料淘洗、运输及烧制条件。

2 平顶山著名窑口陶瓷业兴盛的地域特征

河南地处中原,陶瓷制作历史悠久,裴李岗文化时期已开始陶器制作,尤其是唐宋时期,陶瓷制作辉煌繁荣,在中国陶瓷发展史上具有重要地位[7~9]。据考古发掘资料,豫北太行山东麓和豫西伏牛山浅山丘陵区是河南古窑址主要分布区,窑址林立、瓷种丰富、年代跨度大、持续性长,夏商至明清瓷器类型均有发现[10]。平顶山地处伏牛山、外方山东部余脉与黄淮海平原交汇带,文化上属伏牛山文化圈。据考古发掘,平顶山地区最晚在龙山文化时期已开始陶器制作,一直延续至元末明初,陶瓷烧制时间长达5 000余年[11]。唐代鲁山段店窑和宋代汝窑是平顶山陶瓷发展的鼎盛时期,也是平顶山陶瓷文化发展的繁荣时期。尤其是北宋时期,汝窑作为皇家御用窑场,成为全国陶瓷制作中心,不仅制作规模大、技术高超、工艺精湛、销售范围广,且对元、明、清时期的彩绘瓷器的发展具有影响,在中国陶瓷史上具有承上启下的作用[12~13]。

2.1 段店窑陶瓷业兴盛的地域特征

段店窑创烧于唐,历经五代、宋、金、元,1950年故宫博物院调查发现,河南省文物考古研究所对其进行了多次发掘。该窑口面积约2万m2,文化层堆积厚约2 m,最厚处达5 m 以上,以烧制花釉、黑釉、黄釉、白釉瓷为主,后有白底黑花、珍珠地刻花、天目釉、钧瓷等[14~15]。瓷器造型除腰鼓外,涉及碗、罐、瓶、盘、盆、枕等生活用品,种类繁多。段店窑创烧二液分相釉,产品鲁山花瓷釉面呈黑地、酱褐色地、茶叶末地蓝白斑及月白、天蓝、天青地黄褐斑,釉色多彩,打破了当时单色釉局面,为钧瓷烧制奠定了基础[16~17]。

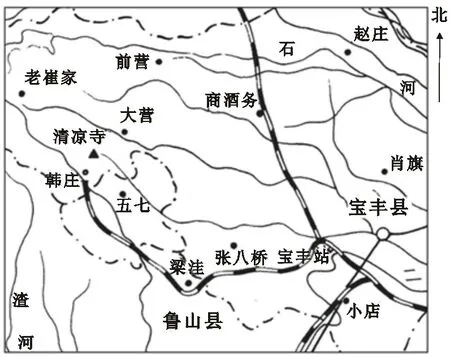

(1)地质特征。段店窑位于鲁山县梁洼乡,距鲁山县城约10 km(见图3)。县区位于伏牛山与外方山东麓,秦岭-昆仑纬向构造带东段秦岭地层区,境内岩层从太古界至新生界均有分布。地势西高东低,地质时期剧烈的构造运动和强烈外力风化剥蚀、搬运、堆积作用,导致鲁山形成了山地、平原、丘陵等地貌景观和丰富的金属、非金属矿产资源,如煤、铁、铜、铅、耐火土、白云岩、磷等,尤以铝矾土含量最高(见图4),为段店窑的陶瓷创烧和发展提供了原料基础。研究表明,段店窑创烧黑瓷,并在表面洒或粒粉堆线蓝色釉料,高温窑变后呈块状彩斑正是就地取材,利用本地富铁原料的结果。

图3 鲁山县段店窑址[15]

图4 鲁山地区部分铝矾土样品

(2)水资源特征。由图3可知,鲁山县区内沙河穿境,支流临窑场流过,窑址周边有煤层出露,为该窑址提供了充足地水资源,便利的运输条件和充足的动力条件。

(3)交通特征。明嘉靖本《鲁山县志》言,鲁山古代位于洛阳至南阳商业通道,可达叶县、宝丰、郏县、禹县、临汝、登封等,地理位置优越。发达的水路交通不仅促进了段店窑与周边窑址的交流和学习,而且制瓷工艺提升,更为瓷器销售市场创造了优越条件。

2.2 汝窑陶瓷业兴盛的地域特征

汝窑创烧于北宋早期,发展于中期,晚期达到鼎盛,后因战乱逐渐衰落[18~19]。20 世纪80 年代至21世纪初,中国古陶瓷研究前辈通过多次对宝丰清凉寺考古发掘,最终确定了清凉寺村汝窑遗址为北宋晚期汝官窑遗址(见图5)[20]。虽存世时间短,瓷器数量少,但其烧制工艺达到了当时北方青瓷生产的最高水平。正如南宋叶真《坦斋笔衡》言,当时河北、唐、邓、耀州,唯汝窑釉色、技艺等最好。香灰的胎色,细腻、坚硬的胎质,满釉的支烧,釉中铁含量的减少,玛瑙入釉,再经还原气氛烧成天青、卵白、粉青、豆青等,釉色润泽,温文优雅,简约又不失高贵[21~24]。

图5 宝丰清凉寺汝窑址位置示意图[19]

汝窑创烧以及汝瓷的成功都离不开其所处的地理环境。

2.2.1 自然环境方面。

宝丰位于外方山东麓,汝河、沙河穿境而过,地势西高东低,地貌复杂,四季分明,多以落阔叶林、常绿阔叶林等分布。原煤、方解石、钾、钠长石、铝土矿、粘土、紫砂陶土等矿产资源20余种(见图6)。其中,硬质高岭土、软质高岭土、石英等主要制瓷料分布广。适宜的气候,茂盛的植被,丰富的水资源,多样、高品相的陶瓷原料等优越的自然条件,为汝窑的创烧和发展提供了物质基础。

图6 宝丰地区部分陶瓷原料

2.2.2 人文地理方面。

(1)稳定的社会环境。宋王朝建立,晚唐、五代十国割据结束,国家政权稳固,人们安居乐业,促进了当时社会、文化、经济尤其是手工业的发展。都城汴京(今河南开封)集中的各方面优秀人才和资源,进一步推动了河南地区整个陶瓷业的发展。

(2)全国范围陶瓷业的发展。鲁山段店窑、巩义窑、安阳相州窑和越窑等著名窑口,在釉色、造型、烧制工艺方面的进步和发展也为汝窑的制瓷工艺提供了借鉴。智慧的工匠不仅将越窑青釉与定窑印花技术结合,创造了汝窑印花青瓷,且利用还原环境降低铁原子化学价,使得产品釉色温润,制瓷技术大幅度提高。

(3)繁荣的商业环境和人口增多。社会稳定、农业发展、重商政策,使城镇人口逐渐增加,集市和草市大量出现,人们生活水平、素质素养的提高以及生活方式的改变,都为汝窑发展提供了有利的商业环境。

(4)文化环境和审美方式的改变。汝瓷温润尔雅,光亮如镜,天青色淡雅脱俗之感正是宋代重文轻武,提倡融合儒家礼法、伦理及佛道等理学思想,及人文情怀,清新典雅,追求质朴文化环境的反应。

(5)皇室的青睐。清凉寺汝窑在北宋后期作为皇室御窑,深受皇室喜爱和重视,尤其是宋徽宗“唯用汝窑”,汝窑地位被推至巅峰,陶瓷文化空前繁荣。

3 平顶山唐宋时期陶瓷业兴盛的地域分布规律

3.1 地域同益扩大

唐代时期主要以鲁山段店窑为主,黄道窑、桃花店窑、郎店窑和东坡窑等次之;在宋代时,除了这些窑址继续发展外,宝丰清凉市汝窑、汝州张公巷窑、严和店窑也开始烧制,并逐渐扩大,尤其是汝窑在北宋达到了鼎盛。

3.2 生产中心转移

唐代时期,平顶山瓷器烧制主要兴盛于鲁山段店窑。根据区域原料特点段店窑创烧黑釉,再于釉面施以不同釉料,经过高温烧制,窑变后呈灰蓝、乳白色块,即著名的“鲁山花瓷”,其工艺对宋代钧瓷具有重要影响[25-26]。到了宋代,由于政治、经济、文化、生产和审美方式的改变,汝窑成为平顶山瓷器主要生产中心。

3.3 窑址分布不均衡

陶瓷窑址对原料依赖性强,就平顶山而言,窑址多分布于山地丘陵,集中于拥有丰富制瓷原料的宝丰、鲁山、汝州、郏县地区,而地处平原的叶县、舞钢相对较少,窑址分布整体呈现西多东少局面。

3.4 临近水陆交通要道

从唐至宋,纵观平顶山古窑场,或临近河流,或临近陆上交通要道。如图3和图5所示,沙河支流流经段店窑,为其陶瓷制作提供了充足的水资源和运输条件。清凉寺汝窑附近,渣河、石河等多条河流临近而过,水网发达,宝丰、鲁山自古连通洛阳与南阳,陆路交通便利、商贸繁荣,便于原料淘洗、运输和交易。

4 结语

地理环境是人类生存和创造文化的前提与基础,已经成为各民族、国家文化机体的组成部分。文化是创造者的物质和精神财富的综合,是自然、社会、精神等因素综合作用的结果,是特定群体的生活方式。一种文化的形成,首先是人们对地理环境适应的反映,一个群体只有适应地理环境,才能够生存,并形成其特有的文化模式和特征[27~31]。平顶山制陶历史悠久,窑址星罗棋布,瓷种丰富多样,陶瓷文化深厚,其形成和发展是区域地理环境综合作用的结果。汝窑和段店窑陶瓷业的兴盛一方面受原料、气候、水源、燃料等自然环境影响;另一方面瓷器釉色、纹饰、造型的选择更是对到当时社会环境和审美方式的反映,同时也是窑场对消费人群文化构成、心理、习俗的理解和把握。