双胎妊娠的子痫前期预测研究进展

2023-01-03唐天一魏瑗赵扬玉

唐天一 魏瑗 赵扬玉

子痫前期(pre-eclampsia,PE)是一种非常严重的妊娠并发症,是孕产妇死亡及各种严重并发症发生的主要原因之一,也是导致孕产妇与围产儿不良结局发生的重要因素。每年全世界约有1 000万女性患PE,导致约76 000名女性死亡[1]。中国目前对妊娠期高血压疾病及PE的总体流行病学数据仍不明确,目前在上海、广州、武汉等城市进行的区域性流行病学调查显示PE的发病率在3.67%~5.57%之间,且不同研究均表明,双胎妊娠是PE发病非常重要的独立危险因素,其发生率较单胎可明显升高2~3倍,据报道可达13%~37%[2]。

随着辅助生殖技术的发展,近30年来双胎妊娠的发生率已经增加了70%,在PE患者中,双胎妊娠的数量逐渐增加,是临床重点关注的人群。双胎妊娠本身即为高危妊娠,而在PE的影响下,双胎妊娠出现早产、胎儿宫内生长受限、低出生体重、新生儿各种并发症的比例则明显上升,会进一步加剧母儿不良结局的发生率[3]。因此,更需对双胎妊娠进行严格的孕期监测与管理,以期尽早识别PE高危人群并采取治疗措施。

基于此,本文试对双胎妊娠相关的PE发病机制及疾病的预测研究情况综述,以期对临床治疗及研究有所帮助。

一、发病机制

在2019年国际妇产科联盟(FIGO)发布的妊娠早期筛查与预防PE的临床指南中,根据发病时期,将PE分为早发型(妊娠<34+0周发病)、晚发型(妊娠≥34+0周发病)、未足月(妊娠<37+0周分娩)、足月(妊娠≥37+0周分娩)四型[4],其中早发型的预后最差。目前PE的发病机制仍未完全明确,最被广泛认可的理论是滋养细胞浅着床所致的母体子宫螺旋动脉的重塑不良,进一步导致了母体的内皮功能障碍与各种血管生成因子/抗血管生成因子的不平衡,诱发了包括炎症反应、氧化应激等多方面的异常,继发PE[5]。晚发型PE程度相对轻微,通常认为,母体的心血管系统异常在其发病中起重要作用[4]。但目前对胎盘病理的深入研究表明,不同分型的PE存在相类似的基础发病机制,但早发型PE胎盘受低氧状态的损伤更大,可能是疾病更重的原因之一[6]。

但双胎与单胎妊娠PE临床表现的异质性提示可能存在发病机制的不同。Avnon研究组[7]分别选取了各94例患PE的单胎/双胎孕妇进行对比研究,发现相比于单胎妊娠,双胎妊娠PE发病时间通常更早(33.23±7.32 vs 35.93±3.52周,P=0.001),但在早发型PE中,双胎妊娠的中位收缩压较低,因严重PE合并症而入院的比例也更低(63.64% vs 89.47%,P=0.028)。目前的假说认为,可溶性血管内皮生长因子受体-1(soluble fms-like tyrosine kinase-1,sFlt-1)、可溶性内皮因子(soluble endoglin,sEng)等因子作为一种潜在的血管收缩素,其在血清中水平的升高可继发胎盘缺血缺氧,并可进一步导致PE的发生,而胎盘在缺血缺氧的状态下也会释放更多sFlt-1因子。因此,循环中该因子的水平既可能是胎盘缺血缺氧的表现,也可能是胎盘缺氧的原因。现有的研究表明,双胎妊娠孕妇血清中sFlt-1的含量是单胎妊娠的2.2倍,而其胎盘中,单个滋养细胞内所含有的sFlt-1 mRNA水平并未升高,提示胎盘缺氧的因子如HIF-1α也无升高。即双胎妊娠的胎盘本身最初可能并未处于缺氧状态,但是由于双胎妊娠的胎盘较大,因此sFlt1的总量仍然较单胎妊娠明显升高,进一步继发了胎盘的血管收缩、低氧状态,导致PE的发生[8]。

此外,也有研究将双胎妊娠PE的胎盘病理与单胎妊娠进行了对比,发现其出现母胎血管重铸障碍者较少,而更多表现出脐带边缘插入或帆状附着,因此也有假说认为,双胎妊娠中若母体无法耐受并满足双胎胎盘对血流灌注的需求,心血管系统功能受限,胎盘低灌注导致了PE的发病。该假设也从某种程度上与前述分子生物学结果相一致[9]。

由于双胎妊娠PE存在上述特殊性,对其发病的预测也难以直接套用单胎妊娠的临床经验。

二、风险预测

1.孕妇基本情况:在国内外发布的PE诊疗指南中,均认为单胎妊娠中PE的危险因素包括:孕妇高龄、初产、肥胖、PE家族史、既往PE病史、存在或潜在的基础内科疾病及病理状况包括高血压、肾脏疾病、糖尿病和自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征等[10-11]。

针对双胎妊娠,目前尚无明确的指南或共识对其高危因素进行系统的概括。除去与单胎妊娠相类似的高危因素外,还认为双胎妊娠PE特有的高危因素包括绒毛膜性、体外受精-胚胎移植技术(IVF-ET)、双胎生长不一致等。

Bartnik的研究团队[12]进行了回顾研究,共纳入了312例双胎,发现双绒双胎妊娠PE的发生率高于单绒双胎(13.3% vs 3.8%,P=0.02),且经过回归分析后绒毛膜性仍然是PE发病的独立危险因素(校正后OR= 4.97,95%CI=1.06~23.38)。而一项2017年进行的Meta分析[13]共纳入了15篇文献,10 507例双胎妊娠,研究表明在亚洲人中绒毛膜性并非是双胎妊娠PE的高危因素。

Okby等人[14]的研究回顾了共4 428例双胎妊娠,发现相较于自然受孕的双胎,IVF双胎发生PE的概率明显升高(13.8% vs 7.6%,OR=1.81,95%CI=1.50~2.17),是双胎妊娠PE的独立危险因素,且与早产、低出生体重等母儿不良结局相关性更高。研究者分析可能因为IVF妊娠的患者高龄、初产、合并PCOS等PE高危因素更多,也可能存在有潜在的病生理机制。

Giorgione等人[9]的研究共纳入了1 473例双胎妊娠,并发现两胎儿生长不一致、至少双胎之一生长受限或小于胎龄均与妊娠期高血压疾病的发病显著相关,且在针对其他PE高危因素和双胎生长不一致进行校正后,小于胎龄仍然是PE发病的独立危险因素(OR=2.34,95%CI=1.45~3.76)。研究者认为胎儿生长受限也可由胎盘灌注不良引起,与PE存在相类似的病因学,因此也存在较强的相关性。

此外,既往研究认为非白种人也是双胎妊娠PE的独立危险因素,这可能与不同种族生存环境及体内微小遗传差异有关[15]。

2.超声指标:非孕期的成年女性子宫动脉为高阻低排状态,具体在超声上则表现为舒张早期的切迹及舒张末期流速的降低,这些特征将延续至早孕期。而在中孕期仍存在的舒张期切迹或血流速度比值的异常与滋养细胞的侵入不足有关[16]。目前在单胎妊娠中已有许多研究进一步探索了各项超声指标与PE之间的关系,发现子宫动脉搏动指数(PI)升高伴子宫动脉切迹在高危人群中对PE有较好的预测价值(阳性预测似然比 21)[17]。

而在双胎妊娠中,采用单一超声指标对PE的预测价值仍然有限。Rizzo等[18]的研究发现,早发型PE双胎中,孕11~13+6周的子宫动脉PI水平反而显著低于正常组(P<0.001),Yu等[19]则在孕23周对双胎进行了类似的研究,获得了一致的结果。且两研究中不同绒毛膜性分组之间超声指标没有显著差异。但Svirsky[20]的研究则提示单绒毛膜双胎的PI高于双绒毛膜双胎(P<0.0005)。在一项纳入了共32例研究,29 685例双绒毛膜双胎,5 486例单绒毛膜双胎的Meta分析中,发现应用子宫动脉PI值改变预测PE发生的效果欠佳,对早发型PE为33.3%,对所有类型PE的敏感性则仅为26.5%[21]。

3.血液指标

(1)血液常规及生化指标。在单胎妊娠中,既往研究已经证明了氧化应激和一氧化氮(NO)代谢通路对PE发病存在影响,PE的患者存在血液中脂质过氧化物如丙二醛,以及硝酸盐水平(即循环中NO水平)的升高。也有研究发现单胎妊娠中合并PE的患者血红细胞压积的水平也有升高[22]。基于既往研究,Ramiro-Cortijo等人[22]对双胎妊娠早孕期的常规血液检查进行了进一步的分析。该研究纳入了共102例双胎孕妇,在孕10周时进行了血常规、血生化、血丙二醛及硝酸盐水平的检查。病例中最终8例患者患PE(7.8%),在对各项血液学指标进行多因素分析后,研究者发现血红细胞计数、红细胞压积、丙二醛水平既硝酸盐水平均与PE的发病显著相关,经ROC曲线分析,其敏感性均超过80%,特异性超过65%。证明早孕期的血液检查,尤其是血常规检查,对双胎妊娠PE的发病可能存在一定的预测价值,仍需要大样本的回顾性或前瞻性研究进一步证明。

(2)胎盘生长因子(placental growth Factor,PLGF)。PLGF是促血管生成因子家族中的一员,在早孕期主要由滋养细胞分泌,参与了滋养层血管生成与植入,是胎盘形成、生长过程中有非常重要作用的生物因子。已有充足的研究表明,在单胎妊娠中,早孕期PLGF水平的降低反映了胎盘血管重铸障碍,PE的孕妇血清PLGF水平在发病前即相较于健康孕妇出现了明显的下降[23]。针对双胎妊娠,Dröge等人[24]的研究纳入了共49例双胎妊娠及292例单胎妊娠,发现在未发病组中,双胎妊娠的PLGF水平相比单胎无显著性差异,但双胎早发型PE患者首次诊断时的血清PLGF 的MOM值与晚发型及对照组相比显著降低。此外,该研究亦表明,在合并PE的双胎妊娠中,重度PE患者血清PLGF水平较轻度PE及正常双胎孕妇均有显著降低,提示PLGF与双胎PE的严重程度存在相关性,且可能存在预测价值[24]。但目前还缺乏大量研究,证实PLGF对双胎PE发病与预后的预测价值。

(3)sFlt-1。sFlt-1为胞膜结合Flt-1的剪接体,是人体循环中存在的一种抗血管生成因子,能够竞争结合血管内皮生长因子(VEGF)、磷脂酰肌醇糖生物合成类F蛋白(PIGF)的活性位点,阻碍其与血管内皮细胞的结合及血管生成作用的发挥,导致血管内皮功能的障碍。如前所述,sFlt-1水平的升高与胎盘的缺血缺氧状态存在相关性,是子痫前期发病的一重要环节。最早在疾病发生前5周,单胎妊娠的PE的孕妇体内sFlt-1水平即出现了明显升高[25]。虽然在双胎妊娠中,sFlt-1相关的研究尚不充分,但已有研究证明,双胎PE孕妇血清中sFlt-1的浓度显著高于单胎对照组及双胎未患病组,若采取sFlt1/PIGF比值对双胎妊娠的PE进行预测,其敏感性可达94.4%,特异性达74.2%,是较好的PE预测指标[24]。且在双胎妊娠中,出现母儿不良结局的人群,其血清sFlt-1浓度也明显高于对照组(P=0.0004)[26]。

(4)妊娠相关血浆蛋白A(pregnancy-associated plasma protein A,PAPP-A)。PAPP-A是一种由妊娠滋养细胞产生的蛋白质,能够调节血管生成因子的功能,在胎盘生长过程中有重要作用。在单胎妊娠中,PAPP-A水平的降低与PE的发生具有显著相关性,并对其预测价值[27]。但是在双胎妊娠中,相关的研究结果则恰恰相反:Svirsky等人[28]纳入了共133例双胎妊娠及109例单胎妊娠,发现相比于单胎,双胎孕妇血清早、中孕期PAPP-A的水平均有显著升高,而在发生PE的双胎孕妇中PAPP-A水平较正常组也有明显增高(3.91 MoM vs 2.43 MoM,P<0.0005),若将PAPP-A与PIGF、子宫动脉超声和平均动脉压相结合,在10%假阳性率下检出PE的比例为65%,存在一定的预测价值。但目前仍无大量研究重复并支持该结果。

(5)环状RNA(circRNAs)。circRNAs是一种特殊的非编码RNA,能够调控其他RNA,如MicroRNA(miRNA)的转录。通过对miRNA的调控,circRNA能够影响许多细胞通路的表达。在细胞中,它能够起到miRNA海绵(miRNA sponge)的作用,减少miRNA与靶基因的结合,进而减少miRNA对其靶基因的抑制作用,提高靶基因的表达水平[29]。circRNA没有其他RNA所具备的3′和5′端,因此更加稳定,在体内的丰度较高且具有一定的特异性,故而能够作为许多疾病的生物标志物。PE孕妇的胎盘标本中发现了特定circRNA的含量增加(hsa_circRNA_100782,hsa_circRNA_102682,hsa_circRNA_104820),而这些circRNA被证实能够调节miRNA-17的活性,miRNA则与血管的生成调节相关。一项2016年的研究发现,相比于正常孕妇,PE孕妇血清中circ_101222的浓度较健康孕妇明显升高,其预测PE发生的敏感性为0.707,特异性为0.805[30]。近年来,研究者们已经发现了十余种在PE患者中表达上调/下调的circRNA。但在双胎妊娠中,目前尚无针对性的研究。

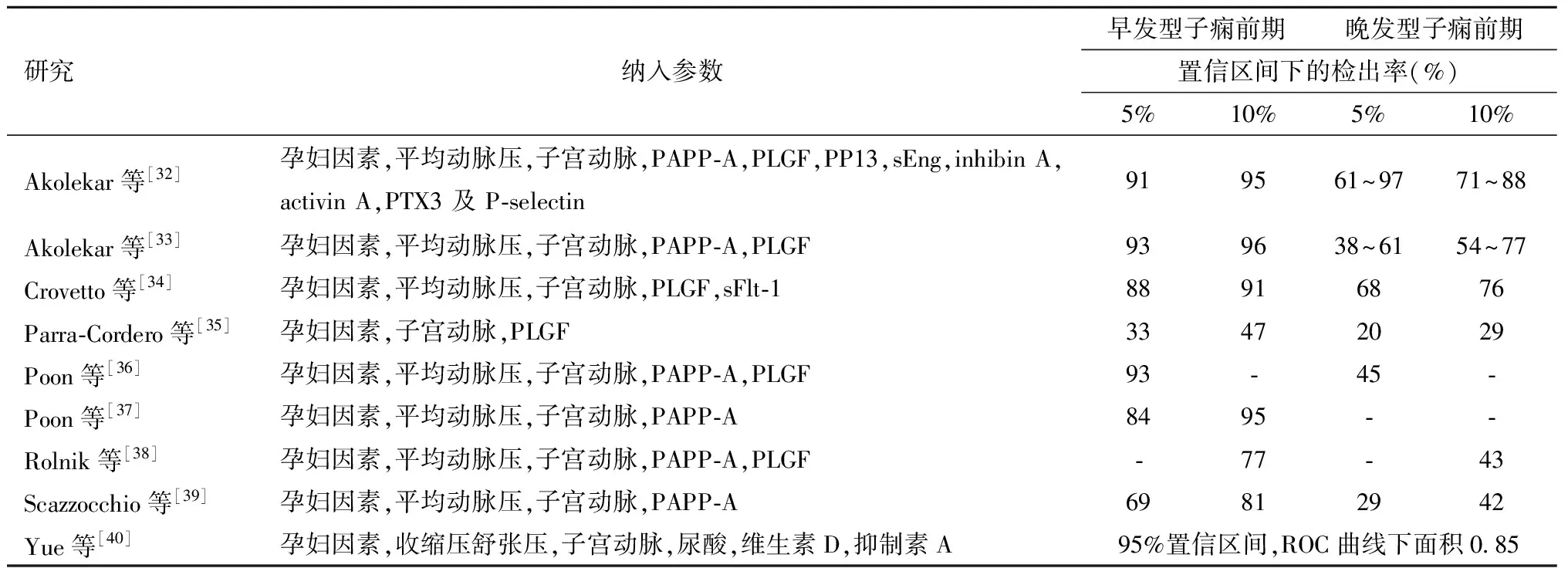

4.预测模型建立:在PE的监测与管理中,国际国内的相关治疗指南通常只根据孕妇的基本情况与既往病史,将孕妇简单分为低危与高危组,并进行相应的妊娠管理。但是这种分组对于PE发生的预测价值相对较低,仅约30%[31]。而由于PE发病机制的复杂性,本文前述的预测因子在单独应用时通常难以达到最为满意的结果,因此,越来越多的研究开始综合孕妇的基线信息、高危因素、超声结果及血清学指标,并据之建立相应的预测价值更高的模型,以期辅助临床决策。在单胎妊娠中,早发型PE的预测模型已获得了较为满意的结果(见表1)。预测价值远高于晚发型,而晚发型PE同样可导致严重的妊娠不良结局,且发生概率也更高。De Kat 等[41]针对预测模型进行了系统回顾,共纳入了 68 个预测模型,发现其中仅有 4%的模型进行了内部验证,6%的模型进行了外部验证。而缺乏内部及外部验证的风险模型很难保证其有效性和外推性,也因此难以在临床中应用。

表1 单胎妊娠早孕期子痫前期预测模型

而受双胎妊娠的样本量等因素限制,目前国际上针对双胎妊娠的PE预测模型相比较于单胎妊娠则十分稀有。多数双胎妊娠的PE预测研究仍集中于单一的血清学或超声指标中,少数几个已建立的预测模型,纳入的样本量大多在200~600例之间[42-43],且同样缺乏内外部的模型验证,也因此很难推广至临床应用。在中国,Chen等人排除了高龄、肥胖、合并症等高危因素,共纳入769例“低危”双胎妊娠(即排除存在1种高风险或2种中风险因素的双胎妊娠),采用年龄、体重指数、平均动脉压、PLGF及PAPP-A作为风险因素,应用多因素回归建立的预测模型,对早发型/晚发型PE的预测成功率仅为40.7%与22%[44]。Benkö等人[45]选择了2006年至2015年共2 219例双胎妊娠的临床资料,并以既往单胎妊娠所建立的竞争风险模型为基础,进行了双胎妊娠风险模型的建立。随后应用2 999例不同的双胎妊娠以及16 747例单胎妊娠样本对该模型进行了验证。但模型的结果则不甚满意,虽然在将98%单胎妊娠与2%双胎妊娠混合后,该模型的ROC曲线下面积达到了0.790(95%CI=0.755~0.826),相较于单独预测单胎妊娠[0.775(95%CI=0.735~0.815)]有所上升,但针对双胎妊娠的预测,AUC则仅为0.647(95%CI=0.604-0.690)。且在验证中发现,虽然验证集所得AUC与预测集相类似,但在校正中发现该模型对PE的预测风险要高于实际发病的风险,因此该模型虽然样本量丰富,且进行了充分验证,但在推广至临床前还需要进行进一步的校准[46]。

三、结语

双胎妊娠中PE的发病机制与单胎妊娠可能仍存在基础医学层面的差异,也因此表现出了不同的发病率以及临床特点,其超声以及血清学标记物的水平及预测价值也不存在完全的一致性。限于大量双胎样本难以获得,上述领域研究仍然较为缺乏。通过文献的回顾可以发现,单胎妊娠中,随着对PE发病机制基础研究,和对各超声指标的特点、血清学指标的基线及随孕期增长的发展趋势的研究逐步趋于明朗,逐渐发展出了多种可尝试推广的风险预测模型。双胎妊娠中受限于基础的不足,因此风险预测模型也仍然欠缺较强的预测能力。双胎妊娠作为高危妊娠的重要组成部分,其PE的相关研究需得到临床、基础方面更多的支持与重视。