地震多属性技术组合在泸州页岩气区块构造解释中的综合应用

2023-01-03陈更生谢清惠吴建发赵春段徐尔斯潘元炜

陈更生,谢清惠,吴建发,赵春段,徐尔斯,潘元炜

(1.中国石油西南油气田公司,四川 成都 610000;2.福建工程学院 土木工程学院,福建 福州 350028;3.斯伦贝谢中国公司,北京 100015)

0 引言

目前中国陆相、海陆过渡相页岩气勘探开发程度低,资源评价也存在着较大的不确定性,要实现页岩气规模有效开发难度较大[1]。四川盆地及其周缘广泛发育海相、海陆过渡相及陆相页岩地层,其中海相、深水陆棚相的上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组页岩分布广、页岩气资源丰富,是南方重要的页岩气产层[2-5]。此外,目前我国页岩气勘探开发主战场逐渐向深层(埋深介于3500~4500 m)转移,已在泸州、威远等多口深井获得高产页岩气流,可见四川盆地深层页岩气的勘探开发远景十分可观。

泸州页岩气区块位于川四川盆地南部,位于龙门山褶皱带、峨眉山—凉山褶皱带和湘黔鄂褶皱带之间。川南地区构造复杂多样,经历了古生代至新生代多期构造运动和构造叠加,断层之间搭接关系复杂,区内断裂复杂多样,具有多期次、多尺度、多类型、多走向等特征,区内还发育多套滑脱层,影响上覆构造的发育,加重了构造特征的复杂性[6-9]。已有研究表明,断裂对页岩气运聚成藏具有重要作用[10-11]。因此,对构造和断裂开展精细研究在深层页岩气勘探开发中至关重要。本文充分挖掘地震多属性以及属性组合的特征和优势,形成了一套相互关联、不断深入、层层递进的技术组合,应用在断层解释、构造演化以及裂缝预测中,描述了断层的空间展布规律,捋清了区内的构造期次和展布,并精细刻画了中、小裂缝发育特征,为下一步的平台部署提供坚实的数据和基础。

泸州区块的地震数据覆盖区域面积约为2 000 km2,研究区面积约为600 km2,解释了T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7这7个标志反射层,分别对应上三叠统须家河组底、中三叠统嘉陵江组底、上二叠统龙潭组底、下二叠统梁山组底、上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组底、寒武系底部、震旦系底部。其中,上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组底是本次着重解释的目标层。

1 多属性技术组合

针对泸州区块的构造解释难点,笔者将多属性技术综合应用在断层解释、微构造识别、构造演化分析以及裂缝预测中,形成一套逐步递进、相互关联的技术组合:①在断层解释初期,对多地震属性进行敏感性分析比较,最终筛选出最优的属性,辅助断层解释;②利用Petrel自带的构造异常值识别技术“Anomaly Identifier”进行微构造识别;③利用地震属性沿层切片技术,选择合适的地震属性,进行构造时空演化特征分析;④利用多次叠加蚂蚁追踪属性进行裂缝预测;⑤进行裂缝片提取,并进行断裂特征分析(图1)。通过这一套多属性技术组合的应用,实现了从大尺度的构造解释到小尺度裂缝的精细刻画,为下一步的平台部署提供坚实的数据基础。

图1 地震多属性组合技术在泸州区块构造解释中的应用流程

2 实例应用

2.1 断层解释

在断层解释阶段,主要进行均方根属性、频率属性、方差属性、最大曲率属性以及边缘检测属性的沿层提取来分析和确定研究区内中、大尺度断层的发育特征。通过优选,认为方差属性、最大曲率以及边缘检测属性能更好地展示研究区的中、大尺度断层。其中,方差属性是一种基于概率方差分析的地层不连续性检测,其通过计算相邻地震道之间的方差来表示各个地震道反射特征的差异,从而达到识别断层的作用。边缘检测技术起源于图像处理领域, 用于检测图像中的灰度突变区域,地震勘探领域主要应用边缘检测技术对地震数据中的不连续区域进行检测。进而凸显边缘特性,可用于识别断裂和小断层[12]。通常用曲率来表征曲线上某一点的变形弯曲程度, 曲率值与变形弯曲成正比。曲率属性描述的是地震数据的几何属性变化,对细微的变化很敏感, 可以识别出小的扰曲、褶皱、凸起、差异压实特征等[13]。

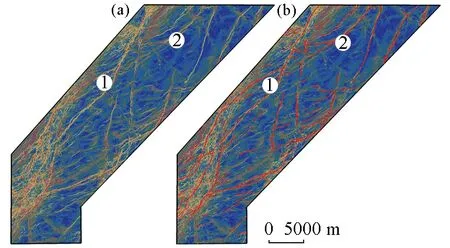

图2a为沿着目的层五峰组提取的方差属性切片,方差属性平面图可以反应多数较大断层的发育,但是断层成像不清晰、不干脆,在延展方向上表现为断断续续、模糊成像,无法判断断层之间的交切关系。甚至对于1号大断层,可能会因其断续的特征,误将其解释为仅在研究区北部—中部发育。而且,对断点不清晰、断距较小以及断层两侧振幅值相差较小的断层,识别能力极差。与图2a的方差属性图相比,图2b边缘检测属性清晰反映了大、中断层的发育情况。对于1号断层,边缘检测属性的延展方向清楚,可以看出其贯穿整个研究区。但需注意到,边缘检测属性的图像识别属性,在断层边缘产生类似于加粗断层的颜色(图上箭头所示),显得断层不干脆,并容易误导解释人员。与图2a和图2b相比,图2c曲率属性整体上对中、小断层的刻画更精细,断层之间的交切关系更明朗。特别是工区中部的小断层,延展走向清晰,断层首尾的收尾点干脆,大大降低了断层解释的多解性。但需注意的是,少数断层反倒没有方差和边缘检测属性反应精确,如2号断层尾部在曲率属性上延伸不够长,但通过与地震剖面对比以及人工交互解释,发现方差和边缘检测属性则能更准确反应断层的真实延伸长度。

a—方差属性;b—最大曲率属性;c—边缘检测属性;①—1号断层;②—2号断层

但需注意的是,同一属性在不同地区应用时,需注意其对不同储层、岩性等参数的敏感度不同,不能一概而论。每个地震属性特有的参数特征,不同属性从不同的角度反映断层,因此对同一地区的断层识别效果各异,就造成了对断层的识别具有局限性。为了充分利用各属性信息,可以通过多属性融合技术制作属性融合体,从而起到“扬长避短”的解释效果。属性融合技术通过数学比例运算,将两种或多种属性数据融合成为一个新数据,使该数据同时显示不同属性的特点和关键信息,避免按照单一属性解释造成的局限性和多解性[14-15],提高提取地质信息的能力。综合各属性优缺点,选取对断层识别能力较强的曲率和边缘检测两种属性进行属性融合,得到兼具各属性特征的结果,以求更全面地识别到研究区内的断层。应用该属性融合结果,有效地提高了解释的客观度和可信度。通过融合,发现2号断层处,边缘检测属性为曲率属性补充了断层尾部信息(图3a)。

a—最大曲率属性与边缘检测属性融合属性切片;b—断层多边形与融合属性切片叠合;①—1号断层;②—2号断层

最后,通过分析地震多属性以及属性融合结果,捋清了断层之间的交切关系,进而对断层进行精细解释。研究区目的层五峰组主要发育NE、NEE以及近SN向断层(图3b)。

2.2 小微断层/挠曲识别

为了进一步识别没有明显断距、靠肉眼很难识别的小微断层、挠曲,利用Petrel特有的数据异常值识别技术“Anomaly Identifier”,可以有效识别因小微断层、挠曲引起的微小变化。“Anomaly Identifier”构造异常值识别技术是用于识别与周围数据不同的局部异常值,它应用一系列的滤波器对输入数据进行几何形态上的变化识别。

图4沿目的层五峰组底部提取异常值属性,可以看到该属性一样能清晰显示方差、边缘检测以及曲率属性所反应的绝大多数中、大断层的发育。最大的区别在于,异常值属性平面图上清晰指示了一系列NW向的构造异常带(图上箭头所示)。垂直于构造异常带拉取地震剖面,发现这些构造带都发育没有明显断距的小微断层/挠曲。因此,该属性为解释人员精准定位了小微构造发育带,为下一步井位部署奠定了可靠的构造基础,并有效提高优质储集层的钻遇。

图4 沿目的层提取构造异常属性切片

2.3 构造时空演化特征分析

目前常结合地震切片技术来分析地震属性,地震切片技术包括时间切片以及沿层切片等[16-18]。时间切片即沿着某一固定地震旅行时提取切片,可有效辅助构造解释、断层平面组合以及圈闭形态分析等工作,但对于构造复杂或者地层倾角变化较大地区,则面临明显的穿时问题。沿层切片是沿着地震解释层位开一个小时窗进行提取的切片,不但可以刻画对应层的构造特征以及沉积特征,也可用于追踪地质体在时空上的演化[17-18]。

前人的研究结果认为,川东南地区主要发育三套滑脱层,分别为:古生界中—下寒武统膏盐岩、下志留统泥页岩、中生界中—下三叠统膏盐岩。而且大量的研究资料以及实验表明,滑脱层的存在对构造变形样式起重要的控制作用,构造变形具有上下分层变形特征:滑脱面两侧地层的变形各自独立或部分独立[6,9],断层表现为上下空间错位、不连通等特征。为了寻找这三套滑脱层的位置,并进一步分析构造时空演化特征,本次研究借助地震属性沿层切片技术辅助分析。沿层切片的具体做法是:在精细解释层位的基础上,对各解释层插值成等时构造面,利用各构造面进行构造异常值属性的沿层切片提取。将这些切片按照由老至新的时间顺序排列,可以观察到构造的空间分布以及纵向上随时间变化的特征,有效地找到构造转换位置。

图5a为震旦系底部T7反射层提取的蚂蚁属性沿层切片,该时期主要发育NE向、NNE向以及少量NW向断层。

图5b为寒武系底部T6反射层提取的蚂蚁属性沿层切片,与震旦系底切片所反映的构造形态截然不同。该时期主要发育近EW向、近SN向、NE向断层,以及少量NW向断层。此处构造发生变化,表明震旦系底T7和寒武系底T6之间存在一套滑脱层,引起上下覆地层构造形变。

图5c位沿上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组底部T5反射层提取的蚂蚁属性沿层切片,该切片属性基本继承图5b的构造形态,图5b最大的区别就是近EW向断层不再发育,推测该走向断层逐渐消亡或不再发育。

图5d为沿着下二叠统梁山组底部T4反射层提取的蚂蚁属性沿层切片,明显与下覆五峰组底切片的构造特征不同。该期构造具有分区各异的特点:工区西北角发育零星断层,以NE向为主,发育少量NW向断层;中部发育NE、近EW向断层;工区东南角发育近EW—NEE向、近SN向断层,相互交割成“棋盘”状。推测T5和T4反射层之间存在一套滑脱层,引起上下覆地层构造形变,验证了志留统泥页岩这一套滑脱层的存在。

图5e为沿上二叠统龙潭组底部T3反射层提取的蚂蚁属性,该期构造基本继承了梁山组底的构造形态,同样具有各区各异的特征。与梁山组底不同的是,该期发育了更密集的断层。

图5f为沿中三叠统嘉陵江组底部T2反射层提取的蚂蚁属性沿层切片,与下覆切片的构造格局明显不同。该期仅发育NE向断层,零星可见近EW向断层。推测上二叠统龙潭组底到中三叠统嘉陵江组之间存在一套滑脱层。

图5g为沿上三叠统须家河组底部T1反射层提取的蚂蚁属性,与嘉陵江组底的构造特征相似,所不同的是该期断层发育更密集。

综合前人研究成果,根据推测的滑脱层位置以及构造演化特征,结合地震剖面以及解释的断层特征,将泸州地区的构造在纵向上分为3个变形层加1个基底:上变形层、中变形层以及下变形层。根据断层的构造平面特征以及剖面特点,认为中变形层的构造最为复杂,形变程度最高;而下变形层次之,上变形层的变形程度最弱(图5)。

2.4 高精度裂缝预测

蚂蚁追踪技术是基于蚂蚁算法的仿生物学技术,意大利学者Dorigo等提出蚂蚁算法[19]。其根据蚁群利用分泌物尽快找到食物源的原理,在地震数据体中寻找裂缝痕迹,直到完成断层的追踪和识别[20-21]。这种追踪技术能突出地震数据的不连续性,是一种强化断裂特征的新属性,能提高断裂预测精度,并充实地质构造细节[22],是对天然裂缝定性刻画的有效手段。

根据蚂蚁追踪的经验,通常以地震偏移成果数据为基础,首先对数据进行滤波平滑,之后进行不连续检测,接着选择合适的蚂蚁追踪参数进行蚂蚁追踪计算。关于参数设置,Petrel软件中已为解释人员提供了两种默认的追踪参数组合模式:Aggressive主动模式和Passive被动模式,主动蚂蚁追踪算法类似“勤劳的蚂蚁”,更善于挖掘断层,但由于其“主动性”较强,致使噪声较清晰。被动模式的初始蚂蚁边界较大,而搜索中的门槛值较小,因此被动蚂蚁追踪算法即“懒惰的蚂蚁”,其倾向于追踪极强信号,放弃较弱信号,因此有助于压制噪声,体现大断层趋势,但是易导致局部不清晰的低级别小断层呈断续特征,进而破坏其连续性[23]。考虑到Aggressive主动模式和Passive被动模式这两种蚂蚁追踪策略均存在弊端,单独使用并不能满足断层解释和组合的需要,因此尝试对蚂蚁追踪参数进行叠加计算,即在主动蚂蚁追踪成果基础上再次进行一次被动蚂蚁追踪[24]。经过对比,发现在单次主动追踪的结果上,低级别的断裂呈现断续、模糊的形态,甚至有些小断裂缺失;而主动+被动叠加追踪的结果所反应的断裂更连续,形态更清晰,断裂之间的交切关系更明朗(图6)。

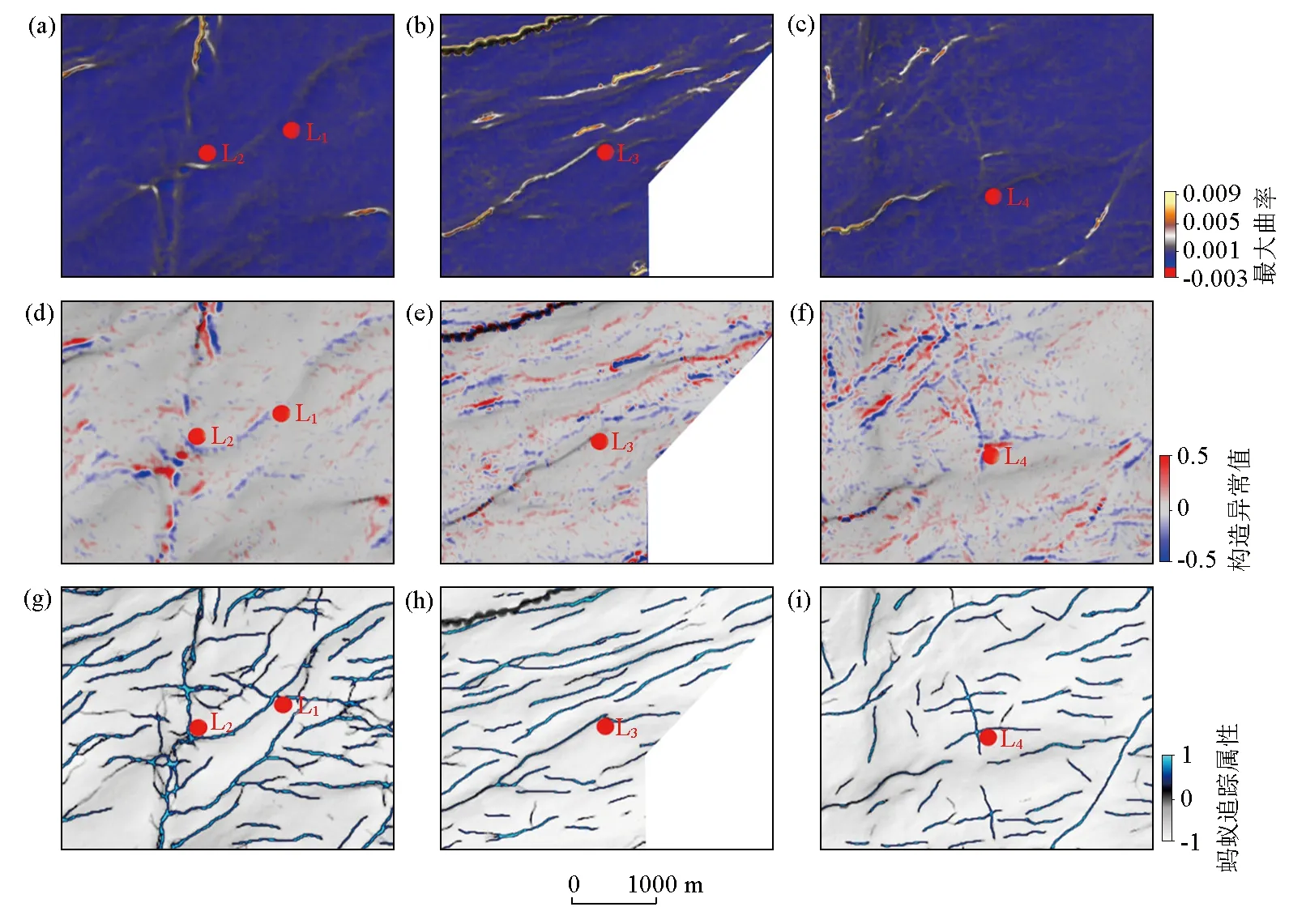

将已钻井L1/L2/L3/L4附近的蚂蚁追踪结果与最大曲率和构造异常属性做对比(图7),后面两者只能反映钻井附近较大尺度的断裂,对小断裂刻画无能或者仅有微弱的响应,但蚂蚁追踪结果对井附近的小裂缝的走向、交切关系和数量刻画非常清楚。与研究区内的电成像测井裂缝资料进行对比(图8):L1钻遇的裂缝以NE向为主,兼探到近EW向裂缝,蚂蚁追踪预测结果显示L1在NE向与近EW向裂缝交界处;L2钻遇的裂缝以NE向为主,蚂蚁追踪预测结果显示L2在NE向、近EW向以及近SN向裂缝交界处;L4钻遇的裂缝以NW向为主,兼探到NE向裂缝,蚂蚁追踪预测结果显示L4在NE向和NW向裂缝交界处。由此可见,本次研究中所用到的蚂蚁追踪裂缝预测方法比传统属性对裂缝的刻画精度要高许多,且与实钻井钻遇的裂缝匹配良好。

a—L1/L2井井周最大曲率属性;b—L3井井周最大曲率属性;c—L4井井周最大曲率属性;d—L1/L2井井周构造异常属性;e—L3井井周构造异常属性;f—L4井井周构造异常属性;g—L1/L2井井周蚂蚁追踪属性;h—L3井井周蚂蚁追踪属性;i—L4井井周蚂蚁追踪属性

图8 实钻井的电成像测井裂缝玫瑰花图

2.5 断片提取及特征分析

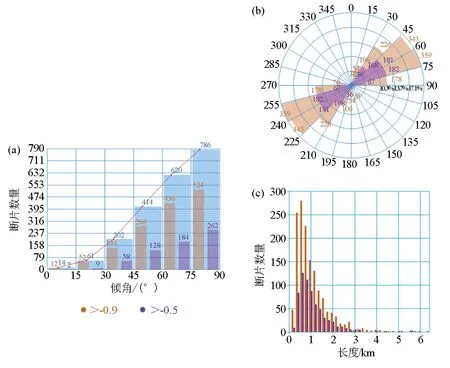

在优化了蚂蚁追踪属性之后,根据蚂蚁追踪属性的强度、最小断裂长度等参数进行断片自动提取,对区内断裂进行立体雕刻,并进行定量描述。本次对目的层五峰组底部上下开10 ms时窗,分别提取两组裂缝片作为对比和统计:第一组的参数——蚂蚁追踪属性大于-0.5、最小断裂长度400 m(400 m以下断裂不参与统计)(图9a),第二组的参数——蚂蚁追踪属性大于-0.9、最小断裂长度400 m(图9b)。第一组参数主要是为了提取区内发育的主断裂,第二组参数是为了提取区内发育的大部分裂缝片,这样有利于压制因噪声带来的“伪”断裂(图9)。图9c为裂缝片的局部放大,看出通过裂缝片提取可以完整、清晰地体现断裂形态。

a—蚂蚁体属性大于-0.5的断片提取结果;b—蚂蚁体属性大于-0.9的断片提取结果;c—局部放大

对两组断裂组合进行长度、走向和倾角的统计(图10)。图10a为断裂倾角统计,横轴为倾角值,纵轴为断裂数量,看出断裂倾角以大角度45°~90 °为主;图10b是裂缝走向玫瑰花图,观察到裂缝走向以NE向为主,这与已钻井的电成像测井裂缝统计信息一致(图7);图10c为裂缝长度统计,横轴为裂缝长度,纵轴为裂缝数量,观察到裂缝长度以0.5~1.5 km为主。至此,完成了对断裂特征的定量分析,进一步加深了对断裂的认识。

a—断片倾角直方图;b—断片走向玫瑰花图;c—断片长度直方图

3 结论

1)地震多属性技术组合具有环环相扣、循序渐进、由大至小(针对断裂尺度)的特征,在该项目中取到较好的效果。但对于不同的项目和数据资料,需要对每个技术环节的具体参数具体分析。

2)在实际项目中,需根据实际数据特征进行地震多属性优选,可以有效地辅助断裂解释。在泸州研究区块,认为最大曲率和边缘检测属性对该区的断层反映更敏感,结合使用属性融合技术能更有效地提高断层解释的可信度。

3)Petrel特有的数据异常值识别技术“Anomaly Identifier”对研究区内的小微断层/挠曲有较好的识别能力。

4)利用地震属性沿层切片技术,按照由老至新的顺序进行排列,可以有效地找到构造转换位置,定位滑脱层在该研究区的位置,并进一步刻画构造时空演化特征。沿层切片提取得越密集,则结果越精确。

5)本次研究适当地利用叠加蚂蚁追踪提高了小尺度裂缝的刻画精度,为断裂特征分析提供坚实的基础;通过定性加定量的天然裂缝刻画技术,为下一步井位部署提供可靠的数据来源。但针对不同的地震数据,需根据实际的需求,来调整蚂蚁追踪参数、蚂蚁追踪叠加种类以及叠加次数。