电影作为“疗法”与都市文化形象重塑

2023-01-03齐伟

齐 伟

近年来,习近平总书记在讲话中多次提到:“当前,百年变局和世纪疫情叠加影响,国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。”①《联合自强,谱写共同发展的主旋律》,《人民日报》2022年6月22日。在这一背景下,不确定乃至不可见的公共危机成为高概率事件。2022年3月以来,新冠肺炎疫情再次袭来,风险治理等议题也再次引发关注。面对突如其来的社会风险,不同部门依赖各自的专业分工和成熟的律令体系,有效地维护现代社会的正常运转。其中,电影作为现代社会最重要的大众传媒艺术形式之一,在参与社会治理,特别是风险治理层面也发挥着积极作用。一方面,电影能够巧妙地运用其特有的“造梦”机制,渗入大众的“感觉结构”,②雷蒙德·威廉斯:《马克思主义与文学》,王尔勃、周莉译,郑州:河南大学出版社,2008年,第142页。抚慰甚至疗愈大众心理;另一方面,它以一种更为隐蔽且柔性的方式塑造国家和都市形象,成为现代社会文化建设的重要组成部分。近年来,国内电影市场涌现出了一批“现象级”的新主流电影。它们的显著特征在于扎根中国社会现实,较好地实现了社会价值与商业价值的平衡,既满足了大众对于电影娱乐性的期待,又作为一种“治疗媒介”回应了现实层面都市大众的重大关切,深度参与了新时代中国现代都市以及国家形象的建构。

一、电影作为“治疗媒介”

面对现代社会中不稳定、不确定、不安全因素日益突出,电影何为?从彰显形式的“画框论”,到凸显现实的“窗户论”,再到强调深层心理的“镜像论”,可以说一部电影理论史就是一部“电影比喻史”。在“镜像论”中,学者更多地将目光投向“个体”,通过电影特有的“造梦”机制隐蔽地处理个人欲望与现实之间的关系,特别是当电影与现实社会发生呼应和强关联时,电影作为艺术的“净化”功能就会被放大,为有效干预大众心理创造了有利条件。正因如此,20世纪90年代的电影逐渐被纳入艺术治疗的范畴,广泛应用于公众的心理咨询。伯格-克柔斯(L. Berg-Cross)等国外学者在其著作《电影治疗:理论与实践》(Cinematherapy: Theory and Application)中正式使用了“Cinematherapy”一词作为学术性用语,①田兆耀:《美国学界对电影疗法作用原理的探索》,《东南大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期。英美等国的“艺术治疗协会”也肯定了电影能够于艺术互动中诊断人们的某些心理疾病。一般情况下,电影作为“治疗媒介”时,通常针对的只是少数人或小范围的群体,例如国外就曾在临床门诊及精神病治疗中运用过电影疗法,对性别认同障碍、创伤后应激障碍以及抑郁症患者进行心理矫正;国内也积极探索过用电影来调适大学生心理创伤以及犯罪人员心理的相关案例,并普遍认为电影疗法是“一个长期的、有固定频率的治疗手段”。②黄籍毅、王鑫强:《电影疗法的作用机制、干预流程及案例述评》,《心理技术与应用》2015年第7期。

一般来说,不论是学理层面还是实践层面,人们似乎更注重电影对个体心理的影响,往往较少探讨电影与都市大众心理之间的微妙关系。事实上,正如以“群体心理”研究著称的法国社会心理学家勒庞所言,“最能活灵活现反映人物形象的戏剧表演,总是对群体有巨大的影响”。③古斯塔夫·勒庞:《乌合之众:大众心理研究》,冯克利译,北京:中央编译出版社,2005年,第49页。因此,相比于其他艺术形式而言,电影更具公共性与“可治疗性”,它所凭借的视听技法、主题内涵通常因其拟真情境而与现实互涉,能够强烈地诱发公众的共情反应,不仅适用于个体心理咨询,还能广泛应用于群体心理的疏导与治疗,在某种“仪式化”的精神感召下叠加疗愈效果。尽管从目前已有的临床经验来看,电影疗法作用于群体心理的研究尚未深入,但在电影本体研究中却一直强调与广泛观众的相互作用关系。早在电影诞生之初,心理学家明斯特伯格(Hugo Munsterberg)便把电影与观众、现实紧密联系起来,其互动过程深隐于观众对现实的无意识反应,随着影像与现实的不断渗透,电影逐渐脱离银幕,存在于观众的头脑中。④李恒基、杨远婴:《外国电影理论文选》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第18页。当然,这个过程并非一蹴而就,电影艺术自有一套作用于观众深层心理的转化机制。换言之,所谓电影“治疗”,其关键在于电影如何通过影像与叙事唤起观众对现实社会的关注,进而激发出渗入故事情节内部的价值理念认同。

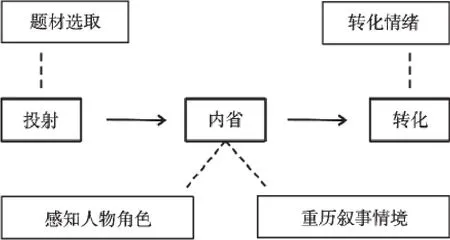

不难发现,一般用于电影“治疗”的影片总是现实性大于娱乐性,往往“反映一种集体的、社会化的病理表现”,①安东尼奥·明涅盖蒂:《电影治疗》,许丽霞译,《健康心理》1997年第4期。其干预流程主要分为三步(见图1):一是在题材的选取上,电影创制者往往倾向于以某个时代背景或公共事件作为故事的衬底,这样做的好处在于,非虚构的历史为虚构的故事增添了可信度,观众将更容易投射于由“集体经验”构建的拟真文本中,进一步凝聚情感共识;二是在观影过程中,观众将会通过寻找契合的人物角色与重历叙事情境来组织内省活动;三是在影片整体的感召下,观众的美好期望将与影片的价值取向融合,进而化负面情绪为积极生活的正面动力,达到疗愈观众深层心理的目的。需要指出的是,内省的过程区别于一般意义上的人们对于某种体验的浅显认识,它强调一种通过直观经验反省自我、观察自我的心理过程。对于缺乏直观经验的外界观众而言,电影或许只是一扇窗户,而导演只是带领他们游历了一场“视觉旅行”;然而,对于那些经历过此类公共事件的观众来说,电影更像一面镜子,映照的不是戏拟的现实而是“自我”的现实,这种深层的认同相较于外界感受,无疑更具有心理上的干预效果。不难发现,此类电影通常善于刻画老、中、青、幼等全年龄段群像,不仅能与最大范围的观众产生呼应,也便于公众自觉地投射于“镜中客体”,将个体回忆带入人物的成长经历,与角色共情共鸣。同时,电影的艺术特性使其能够悄无声息地“净化”观众而不“危害”观众,在影像深入“病症”、推进叙事的同时,创制者敏锐地预设了观众情绪的“易感点”,从而打破其生理层面的自我防御机制,最后将人们的负面情绪转化成建设美好生活的动力。

图1 电影干预观众心理流程图

值得注意的是,我们在肯定电影具有“治疗”效果的同时,也不能忽略它作为一种帮助大众探索、认知事物的媒介工具的作用。更准确地说,人们通过电影安抚情绪、消解病症,或许只是一种积极、本能的自愈反应,而引导观众对某些事件产生特定的认知与期许,才是影片创制者想要达到的内在目的。世界电影史上,电影是宣传国家形象的重要文化机器。鼓励电影合理运用现实文化资源,在“银幕地图”上标注历史事件及信息,提升国家、民族认同,则是现代民族国家电影发展的题中之义。同样,电影与现代都市也存在这样一种相互作用的关系,它们彼此依靠,互为镜像,特别是在现代都市受到公共事件袭扰过后,相关题材资源因触及集体记忆的共同建构而频繁涌现,这在很大程度上为提高集体心理的健康水平提供了良好的契机。那么,公共事件将如何作为题材资源更好地反哺电影创作?在不确定因素日益突出的语境下,电影又应以何种方式增强公众对于现代都市的认同感与信念感,以丰富其文化形象与文化精神?

二、公共事件与电影题材创作的“情动力”

在世界电影史上,电影将突发公共事件作为主题或背景的策略屡见不鲜。美国电影在“9·11”事件后更是演化出了“反恐”题材,创作出《世贸中心》《恐袭波士顿》等经典作品。同样,近年来的中国电影也显现出了某种题材自觉,并通过《湄公河行动》《红海行动》《战狼》等既叫好又卖座的主流电影向观众与外界展示一个极具安全感、责任感的大国形象,充分调动了人们的爱国热情,凝聚了族群的文化认同。此类题材的电影往往选择既能表现国家层面上的史实、也能辐射大众情感参与的公共事件,它们在宏观层面彰显主流价值、强化国族认同,也在微观层面勾连起观众的个体回忆与集体记忆。因此,社会公共事件,特别是突发性公共事件,成为中国主流电影创作重要的题材来源和文化资源之一。

首先,公共事件成为电影题材的可能性在于它们本身就与都市公众的集体经验相关联,这种经验经过艺术加工后潜移默化为文化记忆,类似都市广场上醒目的纪念碑,用来警醒、激励人类文明的进步与发展。文化记忆是集体记忆细分下的支脉,指的是“所有通过一个社会的互动框架指导行为和经验的知识,都是在反复进行的社会实践中一代代地获得的知识”。①陶东风:《“文艺与记忆”研究范式及其批评实践——以三个关键词为核心的考察》,《文艺研究》2011年第6期。如果说集体记忆关注的是当代对于过去个体回忆的集合与建构,那么文化记忆就是通过某种文化形式或符号凝结与延续了集体记忆。换言之,文化记忆在集体记忆的基础上扩展了文化层面的意义,更多强调的是一种传承意识。观众往往可以通过该类电影对那些已知或未知的公共事件建立起较为全面的认识。正如“战争”“恐怖主义”以及“流行传染病”等一旦作为题材进入电影等其他文艺形式、仪式,便能长久地转化为文化记忆,有秩序、有规律地延续下去。

其次,公共事件作为电影题材还能丰富宏大叙事框架的微观表达,塑造出众多的“平民英雄”形象,为传播主流价值观与传统文化内涵提供契机。近几年,新主流电影获得良好口碑的重要原因便在于充分弥合了宏大叙事与微观表达之间的罅隙,即将普通群众推向焦点,让原本模糊的面孔与声音逐渐清晰,做到了既彰显国家话语,又为个体的情感与价值表达留下足够空间,收获了社会效益与市场经济的平衡。此外,与西方电影刻意塑造的“超级英雄”不同,中国电影似乎更善于发现“平民英雄”,潜移默化间彰显了我国“人民当家作主”的治国体系。2020年新冠肺炎疫情过后,国内涌现了一批抗疫题材的电影。影片的主人公不仅有国家公职人员,还包括服务社会的普通基层群众。在电影《中国医生》《穿越寒冬拥抱你》《你是我的春天》当中,编导团队不仅关注了医护工作者,还生动塑造了不惧危险的外卖小哥、助人为乐的货车司机以及甘于奉献的社区员工等。这些“平民英雄”从群众中来、到群众中去,很大程度上与观众保持着天然的亲近感,促使观众自觉投射于角色扮演的“镜像客体”,从而获得主流话语肯定的快感以及心理上的慰藉。更重要的是,这种微观叙事不仅是对历史真实的尊重,也是对社会现实的回归,在戏剧矛盾中凸显了中国传统文化中的“仁爱”主题。

当然,与西方同类题材电影表现出的反思性与批判性不同,国内作品普遍带有较强的思想性和共情性。“一种文化记忆要想具有旺盛和持久的生命力,它必须兼顾相关集体内所有成员的情感和利益。”①金寿福:《扬·阿斯曼的文化记忆理论》,《外国语文》2017年第2期。同样,电影作为一种文化记忆也要尽可能地与观众共情共鸣。发挥强大的社会影响力的方法之一,便是尽可能地压缩人脑的“遗忘曲线”,在较短时间内重新唤醒观众的个体回忆。不难发现,近年来国内相关题材电影的反应速度越来越快,2019年上映的《中国机长》改编自2018年社会瞩目的“川航事件”,2021年更是涌现了《武汉日夜》《中国医生》《最美逆行》等抗疫题材的主流电影。这种即时效应不仅满足了公众重新经历“事件”情境的需求和娱乐消费价值,又“附加了影片与社会现实强关联的‘情感消费’价值”,②齐伟:《21世纪中国灾难片的情境规约、景观呈现与文化表达》,《电影艺术》2020年第2期。它们共同构成了理解此类题材电影的又一要素,引领个体回忆参与集体记忆的建构,将公众深隐的恐惧无意识地转化为建设美好生活的内心动力。有趣的是,在此类题材电影的宣传阶段,宣发团队也往往会充分利用影片的题材优势,放大影片的共情要素。配合影片的公映,引起民众共情的宣传语一时间出现在大银幕、小荧屏以及各类媒介平台上,成为一种公共文化景观,例如“亲人,永远是亲人”(《唐山大地震》,2010年)、“每一个传奇背后都有人在执着坚守”(《中国机长》,2019年)、“感谢你,为我们拼过命”(《中国医生》,2021年)等。这些宣传语一方面使观众能够清晰地接收与传播影片的主题思想,另一方面也展现出主流话语参与建构集体记忆所期望的效果与态度。

三、指向确定性的文化“软实力”

如果说公共事件为电影带来了根植于社会现实与集体记忆的创作“情动力”,那么电影艺术则提供了一种能在不确定的现实环境中构想出某种解决方案的文化“软实力”,从而更好地慰藉大众心理。进一步来说,这种慰藉方式不仅能够缓释都市大众的“不确定性”焦虑,更重要的是,它能够丰富都市的精神文化内涵,形塑一个具有“确定性”表征的都市乃至国家形象。

“一部悲剧通常由‘结’与‘解’构成”,③亚里士多德:《诗学》,北京:商务印书馆,1996年,第131页。这是电影戏剧结构的必然规律。所谓“结”与“解”指的就是人物境遇即将变化前的部分事件与变化后解决问题的整个过程,然而在现实情境中,象征着“结”的不确定因素时刻潜伏在我们的周围,而能够“化危为机”的“解”却在短时间内难以深入人心,这就为此类电影的生产提供了一个消费契机,即观众期待从电影中获得解决问题的快感,抑或说电影为观众提供了一个化解现实问题的想象性方案。不难发现,以公共事件为题材的中外电影通常都留有一个光明的“尾巴”,它们都在不确定性中指向了一个确定性的未来,“能够完全把我们引向当下时刻,让我们能清楚地采取行动”。④田兆耀:《美国学界对电影疗法作用原理的探索》,《东南大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期。例如西方的反恐题材电影呈现的是恐怖分子最终受到法律的制裁,公民权益得到了保障;国内近年来的抗疫题材电影也呈现了疫情在全民配合下取得了阶段性胜利,都市社会恢复生产生活秩序。这种“结”与“解”的方式不仅贴合了历史真实,也充分契合了公众对于美好生活的向往以及与都市一同成长的期待,很大程度上缓解了由不确定性带给公众心理上的恐惧与焦虑情绪。

不可否认的是,在某一突发公共事件的发展过程中,都市文化形象势必会在部分谣言的恶意渲染下失真变形,显现为一定程度上的认同危机。例如,自2020年新冠疫情爆发以来,武汉、西安、长春、上海、深圳、北京等多个大型都市都受到过谣言的侵扰,都市形象曾一度受到外界质疑。很多时候,大众习惯性地生活在由各种媒介信息编织的“拟态环境”中,特别是那些无法与外界实际接轨的群体,他们更加依赖网络以形成想象与认知。因此,包括电影在内的大众传媒理应发挥深度参与社会文化治理的重要文化功能。就电影行业而言,便是及时组织、精心创作出一批凝聚人心的相关题材电影,以影像的“刻写实践”替代观众的“体化实践”,以确定性回应不确定性。这里提及的“体化实践”指向观众现实中的具身体验,而“刻写实践”对应的是电影“复写”现实的特性。在社会学家保罗·唐纳顿看来,电影与观众始终保持着共鸣和互动状态,“就电影来说,我既在其中,又不在其中,在场又不在场”,①保罗·康纳顿:《社会如何记忆》,纳日碧力戈译,上海:上海人民出版社,2000年,第97页。这使得观影经验与具身体验在某种程度上有着相互转换的可能。

当然,此类电影在创作层面上并不一定完全依赖于客观现实,而应在尊重历史真实的基础上灵活选取关怀视角,运用敏锐的生活观察力积累素材,学习新时代现实题材的改编经验,更好地进行艺术提炼。目前,国内较为成功的相关题材电影都采取了某种微观视角展示事件发生发展的全貌,例如《唐山大地震》从一个受灾家庭出发观察一座城市地震前后的兴衰变化;《中国医生》以医生群体作为叙事主线展开武汉金银潭医院的抗疫事迹;《你是我的春天》更是以集锦式的抗疫小故事凸显传统文化中的“仁爱”主题。不难发现,这些电影更关注普通民众,同情弱者,强调一种人文关怀,很大程度上承袭了中国电影的现实主义传统。国内学者曾就“现实主义电影的态度和精神”②饶曙光、张卫、李道新、皇甫宜川、田源:《电影照进现实——现实主义电影的态度与精神》,《当代电影》2018年第10期。为题展开过讨论,并对今后的现实题材或现实主义电影提出了一些指导性意见,这对那些改编自公共事件的题材电影同样受用:一是影片要有问题意识,以解决问题为目的介入现实,这与前文提到的电影意图从不确定中寻找确定性有着异曲同工之妙,它体现了创作者的主观价值态度,也是能否与观众产生情感共鸣的重要衡量尺度;二是影片创作者要注重生活的积累与体验,不要为了所谓的技巧和方法丢失现实的底色;三是要围绕积极正向的情感态度或价值取向建构文本,以契合大众对于美好生活的向往与期待。

总之,电影艺术能够在社会风险增多的现实环境下创建一条理想通路,为都市大众提供一个想象性、确定性的化解方案,在疗愈大众深层心理的同时不断丰富都市文化形象与精神。这种精神关乎都市的历史与未来,由苦难与喜悦共同成就,不仅矫正了外界公众的认知偏差,还进一步增强了公众对都市的认同心理。正如武汉从辛亥革命的“首义之城”到成为抗疫先锋的“英雄之城”,其“敢为天下先”的都市文化形象不断被电影艺术等大众传媒所建构、传播。

四、结语

很长一段时间里,社会公共事件都是新闻媒体的关注重点,而较少作为重要的文化资源进入中国电影创作的核心题材库。近年来,越来越多改编自公共事件的电影成为“现象级”之作。将公共事件作为电影的叙事主题或背景话语,不仅能与观众的个体回忆产生互动共鸣,还能柔性地介入观众的深层心理,强化其投射意识,在重历叙事情境的“刻写实践”中转化负面情绪,为现代都市大众提供了心理疗愈与抚慰的“缓释剂”。更重要的是,此类电影的价值指向通常与人民向往美好生活的愿望相契合,在心理层面帮助观众于不确定性中建立理想通路,较好地增强了人们对都市形象的认同感、信念感以及信任感。如此看来,我们期待看到更多能够联动社会公共事件、凸显都市文化特色和疗愈公众心理的电影出现在大银幕上,我们也相信它们将更好地参与到都市文化形象的宣传与建构中,在现代城市治理体系中发挥重要的文化功能。