坚持党对全面依法治国领导的三重逻辑

2022-12-30曹君娴张景峰

曹君娴,张景峰

(河南科技大学 法学院,河南 洛阳 471023)

全面依法治国的根本遵循和行动指南是习近平法治思想。习近平法治思想以“十一个坚持”作为开门钥匙,包含中共十八大以来关于全面依法治国的系列论述中所隐含的思想[1]。坚持党对全面依法治国的领导是“十一个坚持”中的第一个坚持,作为习近平法治思想体系的“领头羊”,作为法治的“魂”,在当前我国社会主义法治建设中具有划时代的历史意义。坚持党对全面依法治国的领导包含了三重逻辑。历史逻辑下,把坚持党对全面依法治国的领导放在法治思想的长河中探究,随着不同时期社会的主要矛盾、发展任务、党的地位变化,“党的领导”在各个领域的重要性逐步提升;党的领导和依法治国的发展是同频的,法治发展的关键节点都是在党的领导下完成的,党的领导在法治建设过程中发挥重要作用。法理逻辑下,从法学的本质以及法和党内法规、党的政策的关系去考虑,党的主张通过法律体现并运用“法”治国理政,法治通过国家强制力保障实施;国法、党规、党的政策三者的联系及党规和党的政策“法治化”转化的实践,都体现了全面依法治国与党的领导密不可分。实践逻辑下,在实践过程中考量其实效价值,党从立法、执法、司法、守法各个方面保障着全面依法治国的实施,全面依法治国的实践需要党的坚强领导和保障。

一、历史逻辑:党的领导在法治建设过程中发挥重要作用

习近平法治思想是新时代法治建设的产物,它继承和总结了党百年来领导人民的丰富经验和优秀的传统法治文化。在党的领导和依法治国的关系命题上,结论绝不是一拍脑袋就形成的,而是经历了漫长的探索和更新迭代的过程,因此才会在新时代作为习近平法治思想的重要组成部分发挥着不可替代的作用。

(一)“党的领导”在党发展过程中的重要性

“党领导一切”命题的思想原点,来自马克思恩格斯对无产阶级政党属性和特质的认定[2]。《共产党宣言》提出的“在实践方面,共产党人是各国工人政党中最坚决的、始终起推动作用的部分;在理论方面,他们胜过其余无产阶级群众的地方在于他们了解无产阶级运动的条件、进程和一般结果”[3],回答了共产党为什么能够有权威的问题。在党发展的过程中,“党的领导”重要性也随着不同时期社会的主要矛盾、发展任务、党的地位变化而逐步提升。

新民主主义革命时期,毛泽东指出:“这个革命不能由任何别的阶级和任何别的政党充当领导者,只能和必须由无产阶级和中国共产党充当领导者。”[4]这也是新民主主义革命与旧民主主义革命的区别。在这个过程中,中国共产党自成立就确定了“充当领导者”的地位,但是由于当时的主要任务是革命,社会治理的根本目标是动员人民群众参加和支援革命,壮大革命力量,巩固群众基础[5],因此党的领导定位主要是针对一切的群众斗争、一切组织等的领导,党领导的重要性提升体现在从政治上的领导转变成对军政民的领导。在社会主义革命和建设时期,中国共产党的领导主要表现为对统一战线政权的领导[6]。邓小平谈道:“过去的革命问题解决得好不好,关键在于党的领导,现在的建设问题解决得好不好,关键也在于党的领导。”[7]264此时社会的主要任务是建设,相较于新民主主义革命时期,党的领导抓手由军区政委、支部,转变为政权机关。这是对党政关系的探索,提升了党领导的“实际权力”。也是在这个阶段,确定了党领导的方式是集中制,在“五四宪法”中党的领导得到体现,党领导的重要性直接体现在集中制原则下对路线方针的制定。在改革开放和社会主义现代化建设时期,党的十二大第一次在党章中把党的领导明确为政治领导、思想领导和组织领导,提出“把我们党建设成为领导社会主义现代化建设的坚强核心”的目标,并把中国共产党“是中国社会主义事业的领导核心”写入党章[8]。在这个时期,党的领导的重要性体现为对政治、思想和组织等核心事业的领导。在中国特色社会主义新时代,习近平提出:“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导,中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。”[9]中国共产党的领导定位明确为“东西南北中,党政军民学,党是领导一切的”[10]13。2018年修改宪法时首次将“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”写入宪法,党的领导的重要性上升为“本质”特征,并在党带领人民发展前进的过程中得到实证。

(二)“党的领导和依法治国关系”的演变过程

党对中国特色社会主义法治的领导,更是中国法治区别于西方资本主义法治的特点。党的领导和依法治国关系的问题既是政党和国家机关的问题,也是政治和法治的问题。这个问题并非中国或者社会主义国家所特有的问题,而是一个具有普遍意义的现代性议题[11]。西方的多党执政制度,将政党的意志通过本党在政府或者议会的党员进行主张,使政党和法治的实质问题隐藏在制度的外表之下。而社会主义国家政党又作为执政党,西方媒体借此设置出“中国共产党来领导法治建设是自相矛盾的”“党大还是法大”的文字和逻辑陷阱[12]。习近平总结历史经验,针对党和法的问题做出三大论述,即“党和法的关系是一个根本问题”“党和法的关系是政治和法治的集中反映” “党和法治的关系是法治建设的核心问题”[13],使党的领导和依法治国的关系得到了全面深化。系统性地阐述清楚党和法的关系成为习近平法治思想的一大特点。

法治的发展是在党的领导下实现的。新中国成立后到1957年间,中国共产党组织快速发展壮大,中国的法治建设处于上升期。“五四宪法”颁布后,毛泽东明确提出:“任何团体都应当有一个章程,对于国家来讲更需要一个章程,而宪法就是我国的总章程,属于国家的根本大法。”“所有的公民都必须遵守宪法的规定,尤其是行政机关的工作人员必须带头示范。”[14]党带领人民制定宪法,提出遵守宪法的要求,明确了宪法的地位。随后,党作为执政党面临着“到底法治还是人治”[15]的考验,十一届三中全会时,邓小平提出“要通过改革,处理好法治和人治的问题”[7]177。会议之后法治迎来了高速发展的阶段。随着法律界的重要文件——64 号文件①64 号文件即《中共中央关于坚决保证刑法、刑事诉讼法切实实施的指示》(中发[1979]64 号)。的公开发布,我国进入到了法制建设的新阶段。文件中提出废除“党委审批案件”的制度,即“国家法律是党领导制定的,司法机关是党领导建立的,任何人不尊重法律和司法机关的职权,这首先就是损害党的领导和党的威信”[16]。这一论述具有划时代的意义,在建国后第一次明确阐述了正确处理党法关系、党政关系的系列原则[17],迎来了从“法制”到“法治”的转变。1989年9月,江泽民在中外记者招待会上谈道:“我们绝不能以党代政,也决不能以党代法。这也是新闻界讲的人治还是法治的问题,我想我们一定要遵循法治的方针。”这段话有力地回击了西方人士对于中国党法问题的诟病。纵观历史,中国共产党在行动上坚持“党的领导与依法治国关系”的正确处理方向,坚持党的领导和依法治国的高度统一。从确立宪法地位、“法制”转向“法治”到明确党法关系和党政关系的原则,党的领导在法治建设过程中发挥着重要作用。

总结历史经验,我们可以从政治组织与行为规则的逻辑、从政治和法治层面的逻辑、从立法司法守法的逻辑上阐述“党大还是法大”的问题。事实上,“党大还是法大”是一个伪命题。首先,从政治组织与行为规则的逻辑来看,党是一个组织——“党组织”,而法是一个准则——“行为规则”,两者在性质上并不存在可对比大小的地方。其次,从政治和法治层面的逻辑来看,“党是领导一切的”是针对党的执政地位和领导地位提出的,具体到党组织的每一个人,都必须遵守宪法和法律。最后,从立法司法守法的逻辑来看,实践中并不存在“党与法”的冲突问题,其本质上是“权大还是法大”的命题,权力只有关在制度的笼子里,才会更好地为人民服务,领导干部更是要做尊法、学法、守法、用法的模范。

二、法理逻辑:法的性质决定全面依法治国与党的领导密不可分

(一)法的性质

法是体现统治阶级的意志,由国家制定或认可,受国家强制力保证执行的行为规则的总称。法的国家意志性让法和国家统治阶级主张有机融合,让党的主张上升为国家意志,用法定程序表现党的意志,是党领导依法治国强有力的方式之一。法所体现的是统治阶级的思想,这一本质注定法治的发展要在党领导下进行。党支持和保障法治的发展,法广泛体现党的主张,党则运用法治的手段治国理政。党的领导和法治形成了可持续的有利闭环,党的领导和依法治国密不可分。

法的国家强制性让法治和国家统治力量紧紧联系在一起。法律的制定机关、执行机关和实施保障方式决定其具有国家强制性,这一性质从主体和实施过程两个方面体现:从主体角度来看,法的制定主体和执行主体具备行使国家强制力的能力,法律规范主体本身具备强制性的因素,法面向的主体也要接受国家强制力的约束;从实施过程来看,法的国家强制性直接体现为国家强制力,国家强制力在法应用的过程中直接体现为实施法律制裁、追究违法责任。同时,法的国家强制性也作为法的基本属性,将法与习惯、道德约束等其他约束人们行为的力量区分开[18]。

(二)国家法律与党规、党的政策关系的发展趋势

中共十八届四中全会开启了中国法治的新时代,会议提出将“党内法规体系”纳入法治体系当中,是合理实现将党执政法治化的路径,但也迎来了党规和国法关系的挑战。在将党规“法治化”的同时,外化于党规的政策“非法治化”也受到了大家的关注,政策对治国理政的支持具有重大的意义[19],“法治化”成为趋势的新时代,明确三者关系的本质是促进“法治”和“党的领导”的深度嵌合。

国法、党规、党的政策在本质上是统一的。一是根本目的一致,国家法律的目的在于保障公民的权利义务,调整社会的关系;党规的目的在于约束党员的行为使其更好地服务人民;党的政策的目的在于规范人们的行为,调整社会关系。从根本目的上讲,三者是一致的,国法和政策都是为了规范人民的行为,保障公民的权利义务,党规通过约束党员行为,间接实现保障公民权利义务的目的。二是意志体现一致,国法是立法机关通过人民代表大会等法定程序制定的,其代表的是广大人民的意志;党规和党的政策所表达的是党的主张,是党的意志统一。中国共产党作为我国的执政党,党的意志和人民的意志是高度统一和契合的。国法、党内法规、党的政策在制定和实施的根本目的以及体现的意志等本质问题上都是一致的,这就使三者在协调和衔接上具有实践基础。

将党内党规体系纳入法治体系要弄清楚属性和效力问题。“国家法律高于党内法规”这样的效力位阶的比较,实际上背后还是“党大还是法大”伪命题的比较[20]。党内法规比国家法律更为严格是客观事实,但是因我们这里所说“党规”的定义并非狭义的对党组织内部具有约束力的规定,广义的“党规”还包含党政联合发文等规范,致使两者效力高低并不能简单粗暴地放在位阶上去对比。对于“党规”的属性目前有“软法说”“硬法说”两种不同的声音:“软法说”以党内法规不依靠国家强制力为由,将党规扩张为“软法”范畴。“硬法说”则从党规的制定主体、体现意志以及执行力角度,简单直接地将党规归属于国家法律的范畴[21]。这两种区分方法都有其弊端,并没有将党规的全部属性考虑进去。但无论是针对国法和党规价值位阶的讨论,还是关于党规和国法、政策属性的思考,都说明党规和国法的深度融合是大势所趋,法的性质、党规和政策的本质和未来发展方向都决定了依法治国和党的领导是分不开的。

三、实践逻辑:全面依法治国的实践需要党的坚强领导和保障

习近平法治思想是兼具历史和现实视角的,也是兼具理论和实际视角的。其功能和作用不仅仅在于构建了丰富的新时代法治思想理论体系架构,对于实践同样具有现实的意义。习近平明确指出的“坚持党的领导,不是一句空的口号”已经为中国共产党领导全面依法治国的工作机制和实施路径指明了方向:党的领导是全面依法治国的根本保证,其作用是统筹性的,贯穿全面依法治国的全过程和各方面。在党领导全面依法治国的实践方面,已经形成了立法、执法、司法、守法系统化的工作机制。

1.立法方面。党对立法工作是主动领导和深度参与的。首先,党通过党内法规程序形成党的立法主张,这一阶段属于党内行为,是党领导科学立法的前提[22],也是党的意志成为法律的前提。随后,党提出立法建议,中央及各级人大常委会党组领导进行立法,在这一过程中,党扮演的角色是思想、政治把关,主要是由人大主导进行立法。进入立法的审议和表决程序时,党通过人大的党员代表发挥领导作用。除此之外,党提出宪法修改建议、批准立法规划或计划、决定重大立法事项、听取重大立法问题报告[23],都是党在关键时刻发挥领导作用的途径。

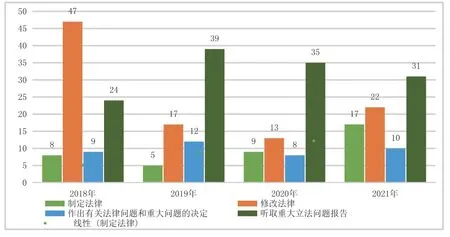

总结第十三届全国人大及其常委会工作以来的立法相关工作数据(见图1),相比于第十二届全国人大及其常委会立法相关工作的数据,在制定法律和听取重大立法问题报告这两个方面,2018 至2021年四年的数量已经超过了第十二届的总数,修改法律和作出有关法律问题和重大问题的决定这两个方面也在平稳推动。可以看出党始终保持着对立法和监督工作的引领和指导。

图1 2018—2021年立法相关工作数据对比

2.执法方面。党对执法工作是大力保护和全面监督的。党与执法存在着“保证+监督”的双重关系[24],党保证执法的基本内涵包括“保证作用”——党的各级组织对国家机关依法行使职权、处理事务的行为要给予支持;“监督作用”——国家机关未能依法行使职权时,党自身的各级组织要加以督促,对违法行使职权的要加以纠正[25]。在以党领政新格局下,从“党委往往是重大决策的决定者”“党委政府联合发文成为执法活动的依据”“党政机关合设”等方面都扩大了党对执法工作保障和监督的途径。

3.司法方面。党对司法工作是自我设限和充分信任的。“独立性”是法院的基本原则,审判工作是不受权力的影响、不受其他机关的干涉的。党对司法工作的领导明确坚持原则,给自我权力设限,指明了“什么该管,什么不该管”。党对司法工作的领导是宏观上的,管方向、管政策、管原则、管干部[10]20,但是对具体的事务工作是“不管不办”的。

总结2018 至2021年的地方人民法院相关工作数据(见图2),受理案件、审结和执行案件、结案标的数量已经超过了2013 至2017年的总数,司法工作拓宽人民通过法律手段解决问题的渠道,让“告状难”“执行难”成为历史。可见地方人民法院发挥审判职能作用,始终以“公平正义”为目标,以解决实效性问题为导向。

图2 2018—2021年地方人民法院相关工作数据对比

4.守法方面。党对守法责任是主动带头和高度自觉的。守法是我们每个公务的义务和责任,党员干部作为我们的关键少数,更应坚持带头守法履职。目前我国社会还存在公民守法意识淡薄、法和情的关系不清的问题,营造良好的守法环境、增强公民的法律意识需要大家共同的努力,党对守法任务的主动作为更是为形成公民懂法、守法、用法的局面保驾护航。