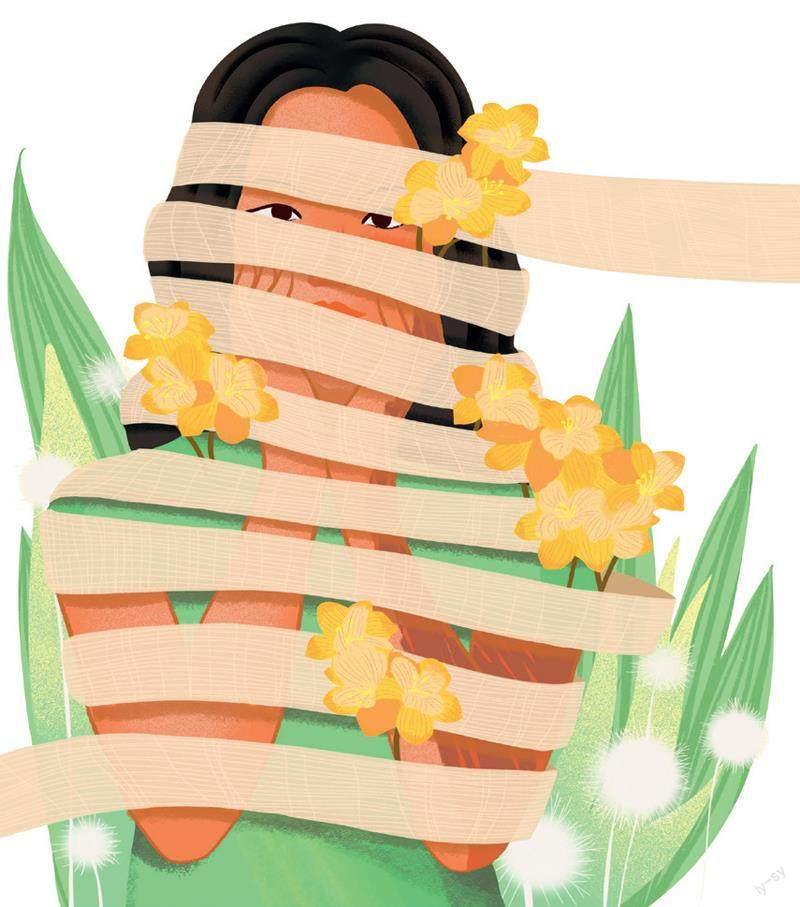

与疤痕“共生”的日子

2022-12-29哑铃

哑 铃

1

两岁那年冬天,我在外婆家无意中撞翻了装满开水的提壶,滚烫的热水从头上浇下来,我的整个左臂、左背部、左侧脖颈及右手腕被严重烫伤,身上的棉袄都粘在皮肤上了。

外婆没有任何医疗常识,生生把粘在我身上的棉袄扯掉,导致我的小臂与上胳膊发生了组织粘连。

20世纪90年代,家乡的医疗水平很差,治疗的过程中,我出现了腹水。我的肚子上,至今还有一个指节那么长的疤痕,妈妈说那是当时抽掉腹水的位置。

事实上,我已经记不清当时的细节了,但绝望感还残留在脑海里,我只记得很疼很疼。妈妈说我是个早慧的孩子,很早就学会了说话。那时,妈妈无助地守在病床前哭,我跟她说:“疼,别治了。”

2

我的童年是在医院度过的。儿时的回忆里,是针、手术和胳膊上鼓起的一个个大包。整形医院的病床不会按照年龄来区分,我一个人在医院里长大,没有朋友,也不会交朋友。等我经历过一次次手术回到幼儿园,又因胳膊上的疤痕被同学们孤立。

五六岁的孩子看见我胳膊上歪歪扭扭、巨长的疤痕会害怕,这也很正常。但无心的伤害也是伤害,他们笑我是“左青龙右白虎”。每一次我出现时,同学们都起哄、嘘我,我一度不敢去上学。为此,我妈专门到学校找老师解释,希望老师把我的经历讲给同学们听,在妈妈和老师的共同努力下,我至少能继续读书了。

读小学后,我也陆续交到了一些朋友。但每天,我都在经历外界目光的炙烤,每一个陌生人都想问,我的手到底怎么了,那种好奇和恐惧的眼神一直围绕着我。因此,我不想让人看见我的疤,特别讨厌去游泳馆,也从不穿短袖。

五年级的下半年,我转校了,又要开始新一轮的“疤痕介绍”。那时候的我已经有了一些爱美的意识,我不想解释,敢以疤痕戏弄我的人,我会不客气地回以颜色。我也因此遭遇了校园霸凌。

回到家,我妈只会重复:“你这个样子,只有学习好才不会被大家嫌弃。”每每听到这句话,我如五雷轰顶。我不明白,为什么我会遭遇这些?就因为我是一个浑身爬满疤痕的胖子吗?我更讨厌自己的疤痕了,再热都要套上长袖校服外套。

无法否认的是,我的性格确实被疤痕影响了。有一个阶段,我不相信任何人对我的善意。对于每一道投向我的目光,我都觉得充斥着打量、嫌弃、嘲笑、厌恶的意味。

不止一次,我幻想过,如果我不曾被烫伤,我的人生应该是顺遂又快乐的吧。每思及此,我会打自己、咬自己。我很恨,但又有一种无力感。

3

幸运的是,在大学期间,我遇到了我的室友们,她们让我明白,没有人介意我的疤痕,介意的人从始至终只有我自己。

2012年,在北京读书的我陪同学去医院咨询整形问题,我顺便咨询了一下疤痕手术的事情。医生看着我的疤,说:“你这个真的值得做一下手术,因为疤痕的生长速度比皮肉要慢,你5岁做的手术疤痕已经开始牵制你的肌肉了,不做手术放开一点压力,就要肌肉挛缩了。”

也是在这个时候,我才知道,为什么我胳膊上的疤痕是歪歪扭扭的S形。在电话里,我跟爸妈商量手术的问题,他们没有任何犹豫:“做!必须做!”那时我意识到,我的疤痕长在我身上,也长在了他们心里。从我被烫伤的那一刻起,他们的愧疚感就没有停过,这次手术或许也是他们的一次心理“解压”。于是,我飞快地进入了一期手术,妈妈专门从老家来北京陪我。

同病房里,有两个5岁的患者,分别来自江苏和云南,她们的身上长满了黑痣。我入院那天,正是江苏妹妹的手术日。深夜,从麻醉中醒来的妹妹哭闹得很厉害,护士几次安抚她,但她还是扯着嗓子喊疼。那个瞬间,我想起我的小时候。此时此刻的她,不就是十几年前的我吗?我悄悄坐到她身边,拍着她的后背,试图安抚她。

一期手术结束后,经过几天的休养,我进入到注射生理盐水的阶段。这个阶段最艰辛,因为硅胶水袋很娇贵,不小心破了就意味着手术白做了。每一周,我都要去医院注射生理盐水,如果赶上通勤高峰,我身上的扩张器铁定会被挤爆。于是,每周六,我五点半起床,横穿整个北京城去医院。

我的注射期持续了8个多月,这期间我见过形形色色的病患,有的人额头有疤,需要在头顶植入扩张器;还有一个8个月大的宝宝,他爸妈点牛粪时烧伤了他,他的整个手指都挛缩了。原来我的痛苦并不是这世间最大的痛苦,那我又凭什么痛到站不起来?与其说这次的除疤手术是一场肉体上的“改造”,我更愿称之为一次彻底的“心灵解放”。

4

太多人都不明白扩张器植皮手术的除疤原理到底是怎么一回事,我见过太多人异想天开地认为,做了手术,疼过了,钱花了,术后就该一点疤都没有了。但事实并不是这样。

我曾经在社交平台分享自己的手术经历,至少有20个人向我咨询手术的事情,几乎所有人都怀抱着“我要通过手术让疤痕消失”的想法。

事实上,扩张器除疤手术相当于是一场极限一换一,用一场历时几个月的自我折磨和几万块钱,外加各种疼痛和长期的活动限制,换一条更规整更细的疤痕。手术、外用药、内服药都不可能让疤痕消失,这个世界上就没有让疤痕消失的魔法。

对于我而言,疤痕并没有带来功能性的影响,相比于让疤痕变得小一点,这个手术带给我更多的是心理层面的改变。

2014年,大學毕业晚会要穿礼服,我选了一件蓝色的露肩长裙。在此之前,我从未穿过任何露肩的衣服。但这之后,我的衣柜里出现了各式各样的短袖甚至无袖衫。

手术后头两年,我很认真地考虑过,是不是需要文身遮住术后的疤痕。直到某一天,我忽然意识到,对于一些人而言,文身是用来纪念某些人或事的痕迹,那么我的疤痕本身不也是一种“文身”吗?它记录了我的一段过往,见证了我之所以成为现在的我。

这个念头在我脑子里生根发芽的那一刻,我才算真正放过自己。我在真正意义上学会了跟疤痕“共生”。而距离我被开水烫伤的那一天,已经过去了20多年。

三花//摘自偶尔治愈微信公众号,本刊有删节,陈卓今/图