《鸟鸣涧》英译的禅意美学探析

2022-12-29李星宇吴蓓

李星宇 吴蓓

(1. 西安外国语大学 研究生院,陕西西安 710128; 2. 合肥师范学院 外国语学院,安徽合肥 230601)

在中国文学“走出去”的过程中,中国古典文学,尤其是古代诗词,一直是西方汉学家研究的热点话题:斯奈德(Gary Snyder)吸收了禅/道哲学中“天人合一”的生态整体主义思想,其荒野派的发声为美国“垮掉的一代”提供了精神指引;韦利(Arthur Waley)、华兹生(Burton Watson)、赤松(Red Pine)等人对寒山诗的译介也表明,汉语诗歌所营造的独特的禅意意象具有极强的文化艺术魅力。中国古典诗词多取材于自然山水景色,或源于佛家经典、禅宗偈语,赋予其悠远清逸之境,而禅境的营造和禅意的表达亦是汉学家们在汉语诗歌译介过程中长期讨论的话题。作为禅境诗歌的杰出代表,王维及其作品中所体现出的禅意就引起了西方译者的广泛关注:以其诗作《鸟鸣涧》为例,全诗情景交融,以自然之物营造禅境,以禅心烘托自然之景,是山水诗歌的集大成者,具有极高的译介和研究价值。据不完全统计,国内外学者、翻译者的译本多达十余种,分别收录于《古诗英译》[1],《古诗文英译集》[2],《王维诗百首:英汉对照》[3],《唐宋诗一百五十首》[4],《藏天下:王维诗选》[5],《英译唐诗选集》[6],《空山拾笑语:王维的诗》[7],《王维的诗:新译及评论》[8],《唐诗精品百首英译》[9]等,由此奠定了其在中外文学中的身份地位。而此诗也不乏相关的翻译探讨与研究,但此前大多集中于诗学角度对原作意象、意境的传译研究,以及译作中音美、形美、义美的对比分析研究,鲜少关注到该诗所隐含的禅意表达。从翻译美学视角出发,仅有杨艳妮[10]从翻译美学的形式系统和非形式系统(或称为审美符号集和审美模糊集)两个层面对《鸟鸣涧》的两种英译文(许渊冲和巴恩斯通译文)进行对比分析。基于此,笔者试图结合刘宓庆提出的“审美意识系统”(或称“审美心理结构”),以《鸟鸣涧》的两种英译文(翁显良和许渊冲译文)为研究对象,分析王维通过对禅意意境的营造所取得的诗歌效果,探讨两译文如何实现意象和意境的传达,取得与原文风格的对应,再现原诗隐含的禅意美学。通过分析王维《鸟鸣涧》两种英译文中禅意美学的生成机制,由此探讨译者在翻译审美意识系统中对原诗进行移植和再创造的意义,并在此基础之上总结翻译审美心理及认知对于禅境诗翻译的指导意义。

一、翻译审美意识系统运作

刘宓庆先生[11]224-225认为,“所谓审美心理结构是指审美主体的审美意识系统——知(认知)、情(情感)、意(意识——意志)的审美心理机制在人的审美运动中的运作”。由此,审美心理结构被划分为三个维度:认知结构(知)、意志结构(志)和情感结构(情)。其中认知结构涉及对意义的理解、分析、判断和推断等。意志结构集中于坚持性、勇气等,即情志中的“志”。而情感结构则侧重于情感分析,常常在认知结构和意志结构二者的相互作用下得到不断的强化和深化。一般性的审美心理活动注重对事物情感的体验和考察,在这样一种审美活动实践中,审美客体的审美价值得以呈现。而对于其审美价值的追求推动审美价值实践的进一步发展,由此形成审美活动的良性循环。

现代美学认为,情感(feeling)是审美活动的原动力,与此同时,也贯彻于这一过程始终。在中国传统的美学思想观念中,“情感”是核心的研究课题。“情动于中,而形于言;言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故歌咏之;歌咏之不足,不知手之舞之,足之蹈之”。情感的驱动力和感染力自先秦时期就经由先人得以阐述。而后,对情感的讨论不断兴盛于魏晋、明清时期,直至晚清时期,“情感美学”已经成为审美价值论的重要命题。而在西方美学发展史中,美学家们执着于美的本体论研究,对“情感”的研究被视为心理学的范畴,并未得到足够的重视。直至康德(Kant)提出,“审美的判断是情感的判断”,“情感”才被视为感性因素同认知科学进行统一融合,对后期的费希纳(Fechner)、鲍桑葵(B. Bosanguer)等人所提出的情感表现主张产生影响,推动现代西方美学的研究转向。

中国传统译论的理论基础就是美学(指体现在中国传统诗论、文论、书论和画论中的古典文艺美学思想)[12]139,几乎所有的译论命题都有其哲学——美学渊源。例如,支谦的“不加文饰”,道安的“案本而传”,严复的“译事三难”等都表明,历史定势和文化整体形态的发展促使译学与哲学尤其是美学联姻[13]7。翻译与美学不断融合发展,成为中国译学的特色之一。结合上述对翻译和美学的历史发展脉络的简要梳理,可以发现,审美情感贯穿于翻译美学发展的全部环节。

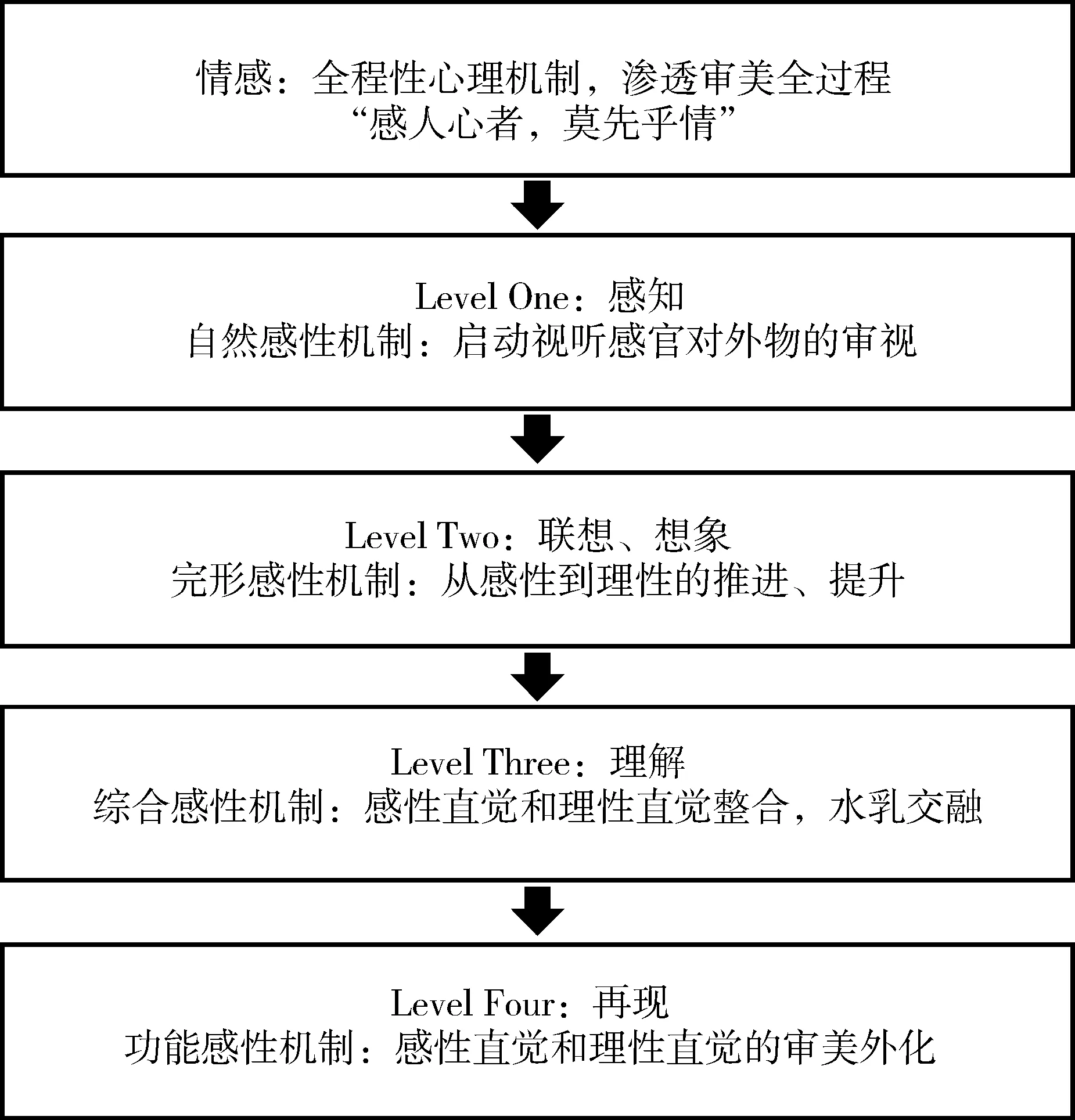

如图1[14]212-213所示,从传统美学的认识论框架来看,审美心理结构包含以下四个层次,刘宓庆先生采用认知图示的形式对翻译审美心理过程的解读如下:

图1 翻译审美意识系统认知图示

根据图示,可将翻译审美心理结构分为四个阶段和四个层次。首先,审美情感作为先导性机制开始进入审美心理活动,审美直觉开始发挥作用,审美主体的审美态度(aesthetic attitude)初步形成。第一阶段以审美感知(aesthetic perception)为标志,以直观/直觉为特征。感知包括感觉和知觉,审美主体诉诸于视觉、听觉等方式,正如欧洲古典美学大师阿奎那(Thomas Aquinas)所说:“与美关系最密切的感官是视觉和听觉”[14]206。而感官的触发则以审美客体的原语审美信息,尤其是语言层面的信息为源头。因此,在此阶段,审美主体的审美认知受制于审美客体,仍属于自然感性机制。

从审美心理结构的第一层次向第二层次过渡,其中以审美体验(aesthetic experience)的发展作为标志,以移情为特征。认知发展为想象(包括联想),审美主体的审美态度转被动为主动,译者的思维跳出语言形式的限制,充分发挥想象,即“得意忘形、神与物游”。通过“凝神关照”实现“由我及物”到“由物及我”的转换,直至最后实现“物我同一”。在此基础之上,感性直觉上升为理性直觉。审美主体通过“了悟”,实现理性直觉的升华,以审美超越(aesthetic transcending)的实现作为标志,完成从第二层次到第三层次的转变。在此阶段,译者对于原语的美感和意义理解有了总体的把握,意象也得以成形,即实现了“原文——想象(联想)——译文”的转变过程。最后阶段则是以译者的审美再现(aesthetic representation)为标志,表现为译文对原文的艺术化形象再现,具体体现在形式系统集(音、形、义)和审美模糊集(情、志、意)的传译。

对审美意识系统进行“化整为零”式的解析有助于译者实现更深层次的转换,其中不仅涉及到语言形式,还涵盖了情感表达、思维方式等方面的转化。此类“认识论”的研究图式,对于艺术作品所隐含的科学表达方式的研究具有一定的指导意义,能帮助译者从认知的角度解读感性思维,从而更好地理解文学作品中所承载的艺术理念和人文内涵。

二、禅境的生成与禅意的再现

(一)意境与禅境、禅意

意境是我国特有的美学范畴,是抒情类艺术形象的至境形态,或曰最高的形象境界。谈及禅境,则必先探讨意境。从源头论,中国意境及其理论源头有二[15]110-112:一是《易经》,即主要脱胎于《周易》所反映出来的对象意关系的独特体认,如《周易·系辞上》:“子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言’”;二是老子的《道德经》,其中有关“道”的论述指出,万物互涵互融,相生相化。“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物”(《老子》40章)。刘禹锡的著名论断——“境生于象外”,就直接点明了“意境”的本质特征。由此观之,古代诗人、思想家和文论家有关“意境”本质的理解均着力于对“象”与“境”二者辩证关系的探讨;境生于象外,而象则生于文内。象外之境是依靠想象形成的“虚境”,想象则是基于诗歌文本的外在呈现。此类诗学艺术化的虚实结构即为“意境”。

而有学者认为,中国意境理论的发生学前提正是“禅化”,中国意境理论的发展史,实际上就是一部不断禅化的历史。甚至在某种意义上也可以说,意境的本质或本色就是禅境[15]112。“禅”是一种思维方法,即“静虑”“思维修”,指靠高度凝神虚静、涤除杂念而达到“禅定”之修炼境界,以此来实现对红尘世俗之超脱[16]106。传入中国后,“禅”文化融于中国本土宗教,逐渐形成中国化的宗教派系——禅宗。禅宗文化氤氲于中国古典文艺美学体系,继而形成禅化艺术。作为其中一种重要的表现方式,禅境主要表现为一种顿悟、妙悟的直觉智慧和冲淡超然的心灵境界,是以物我浑融、无分别、无界限的“自然与我”相“统合”的境界[15]114。而“禅意”即表现在营造禅境的诗词文本的字里行间,是对禅境实体化的凸显,二者由此形成“虚实结合”的共生关系。

山水诗词中所营造的禅境及隐含的禅意,个中深意如何在跨文化诗学中得以传递是禅诗译介的重要议题。诗人在字里行间着意传达的禅意和禅理需要译者深入理解,分析洞察,通过“悟”的智慧在译文中充分再现,使译文读者准确把握原诗歌的声色之美。

(二)翁显良与许渊冲译诗中的禅意美学再现

原文: 鸟鸣涧

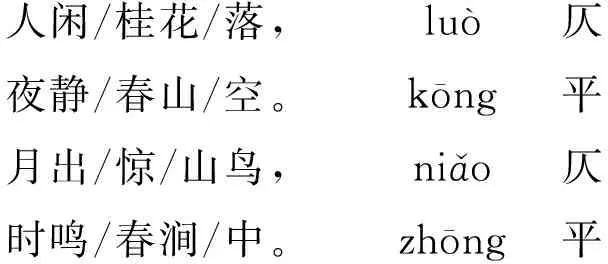

人闲/桂花/落,luò仄夜静/春山/空。kōng平月出/惊/山鸟,niǎo仄时鸣/春涧/中。zhōng平

翁显良译:

Stillness Audible

Free and at peace. Let the sweet osmanthus shed its bloom. Night falls and the very mountains dissolve into the void. When the moon rises and the birds are roused, their desultory chirping only accents the deep hush of the dales.

许渊冲译:

The Dale of Singing Birds

I hear osmanthus blooms fall unenjoyed, [Id] A

In still night hills dissolve into the void. [Id] A

The rising moon arouses birds to sing; [Iŋ] B

Their fitful twitter fills the dale with spring. [Iŋ] B

1.感知、联想与想象:浑融一体的春日禅境图

从先导机制——情感(emotion)出发,这首五言绝句语言平易朴实,无生僻字眼和晦涩典故,初次读来朗朗上口。此诗读罢,仿佛超脱于俗世的纷争,静听花落鸟鸣之声,读者自身也成了月夜生活中的一部分,完全融于画卷之中,营造出一种沉醉于山林之中的悠然心境。在感知阶段,审美主体诉诸于视觉、听觉等方式,原诗融合了视觉、听觉与嗅觉的感官体验,整体上创造出视、听、嗅等综合性的感官知觉(perception)。“落”“空”“惊”“鸣”等动词突出表现了原文的动态之美,达到了“以动衬静”的对比效果。通过这种对比反衬的手法,形成感官知觉上的冲击,作者实现了情感的直觉性传达,有助于读者/译者更准确地感知和捕捉到原文的情感内涵:作者醉心于清远悠扬的山村生活。

充分感受到诗人的文采、情采之后,审美主体的感知飞跃上升至想象(包括联想)的层面。将镜头聚焦于诗中几处场景的描写:近景处,“我”悠然自得,坐听桂花飘零;随后,镜头推至远景:空荡寂静的春夜山谷。再次,镜头从山谷转到天空明月,最后再落入近景“山涧”之中。通过想象则不难推测,原文中“人闲”并非是真的“闲”,而是内心的“静”,使得作者看尽花开花落,听闻山间之“空”,使人联想到汉语“空谷幽兰”这一超尘脱俗的意象[10]21。在对“花落”“山空”此类静物的描写中,诗人内心的安静空灵可见一斑。空谷之中鸟鸣声如同涟漪般飘荡开来,使得静者更静,空者更空,这一想象已达至佛家形色皆空、超尘绝俗之境。由此,读者(审美主体)完成了与原诗(审美客体)在意境、心境和情感方面的同一:“物”空“心”静。

翁译首句“Free and at peace”即点明全诗的整体基调:悠然平静,而后三句是对首句的动态演绎。听觉、嗅觉、视觉的综合运作产生了相互间的转化:“sweet”一词创造性地借助了嗅觉这一感官体验,显化了原诗中隐含的清逸芬芳的桂花意象;“desultory”一词诉诸听觉,在音节上塑造了微弱、时断时续的鸟鸣意象;“deep hush”则从视觉上表现了春涧的幽深莫测。形容词的创造性使用——增添、改写以及转化,在整体意象的营造方面激发了读者对于春日山林悠远清逸生活的想象和向往,由此营造了禅境中的声色之静美。

相较之下,译者许渊冲通过“了悟”的方式精准地传译了原诗所蕴含的禅意美学,实现了“由我及物”到“由物及我”的转变。译者充分发挥想象,在译文中增添原诗中隐含的主体“我”,凸显了听觉感官的体验,实现了对审美客体的“凝神关照”。首句“人闲桂花落”译为“I hear osmanthus blooms fall unenjoyed”,其中,“人闲”的主体即为“我”,诗人卧听花落声,实际上表现的是一种空灵的境界,“unenjoyed”一词所营造出的心境便不言而喻。“月出惊山鸟”,其中“惊”并未直译为“startle”,而是根据“了悟”的方式,转换为“arouse”,营造出夜月同山鸟和谐共生的柔和清静之美。尾句“Their fitful twitter fills the dale with spring”亦赋予一种“鸟鸣山更幽”的壮阔悠然之感,原诗所传达的禅境在译诗中得以充分再现。

2.理解与再现:翁译与许译诗中的禅意美学阐释

从想象层过渡至理解(comprehension)阶段,文本脱离外部形式进入对诗作意图的审视之中,继而转入作者意图同诗歌形式的融合解读。通过想象、联想读者/译者的思维跳出语言形式的限制,体悟到原诗意境之美,即“得意忘形、神与物游”。通过“凝神关照”实现“由我及物”到“由物及我”的转换,直至最后实现“物我同一”。在此基础之上,主体则需再次回归文本,并提出更深层次的问题:诗人王维的创作意图是什么(why),其表达了何种深层含义(what)以及在诗中是如何表现其情感的(how)。这要求读者/译者在文本之外寻求答案,对王维的生平有所了解。王维早年学佛,终身信奉,是个虔诚的佛教徒。王维对禅宗思想颇为倾心,经常在诗中融入禅意,以此来表现自己对于人生世相的了悟和解脱,达到一种深广的境界,十分耐人讽咏玩味[17]59。结合此诗的创作背景,《鸟鸣涧》作于开元(唐玄宗年号,713—741)年间游历江南之时,彼时处于安定统一的盛唐社会。据全诗的风格探析,此作应为诗人青年时期的作品[18]183-185:王维早期对于官场生活的厌恶、讽刺等方面的情感表现并不明显,而更倾向于触景生情、发人肺腑的肆意挥洒之作,因此,对于春夜山林的禅意再现应是王维意在传达的美学主题。

原诗“夜静春山空”中“空”为全诗字眼,属于佛教用语,颇有“四大皆空”的禅意。文中的“空”指的并非是山中“空无一人”,其意在表明一种“无我的超然境界”,突破了凡尘之境。翁译和许译均采用“void”一词,将“万物皆空”的隐含禅意予以显化,使得原诗所营造的清净虚空的境界在译文中得以充分再现。“汉语的哲学背景是儒、道、佛的悟性。悟性注重直觉领悟,表现在汉语里显示‘得意忘言’,不拘于形式结构,因而模糊性较大”[19]65。因此,将感性和理性直觉充分结合,两位译者较为准确地传达了原作所营造的意境。

值此,感性直觉(perceptual intuition)与理性直觉(rational intuition)水乳交融,直达翻译审美的“终端”——再现(representation)。在形式上,译者翁显良采用散文诗体的形式予以再现,打破了原诗的格律和体例(主要表现为分行和押韵的取缔),突破了传统的中国古诗词形态,这同翁显良本人提出的“舍形取神”的译诗观有着直接关联:译诗“绝不是临摹,似或不似,在神不在貌,不妨得其精而忘其粗”;音律的传达“更不必受传统形式的束缚,押韵不押韵,分行不分行,一概无所谓”[1]小序。“但求形似,势必变相,舍形取神,才能保持本色”[1]25,即强调“摆脱形似的束缚、追求神似的畅想”这一理念主张。翁译“无韵诗体”虽在音韵层面做了较大改动,但仍保留了原诗整体的叙事节奏:首句拆分为两句,“Free and at peace”提纲挈领,随后两句凸显了“osmanthus”“mountains”两个平行放置的意象,弱化了二者间的逻辑关系,但进一步强化了二者之间画面呈现的流动感和层次性。后两句则与之相反,“moon”“birds”“dale”三者通过“desultory chirping”以及时间状语从句得以勾连,“月出引鸟鸣,时鸣深涧中”的叙事逻辑得以再现。从整体上看,二三句叙事节奏的“破格”同三四句叙事逻辑的“勾连”形成鲜明的对比,再现了原诗“以动衬静”的表现手法。空谷传音,动中显静,实中有空。动的景物反而能取得静的效果,这是因为事物矛盾着的双方,总是互相依存的。在一定条件下,动之所以能够发生,或者能够为人们所注意,正是以静为前提的。“鸟鸣山更幽”,这里面是包含着艺术辩证法的[18]183-185。翁译正是通过词中“以动衬静”的方式表现了具有辩证思想的禅境境界。

译者许渊冲则实现了对原诗节奏和韵律的转换。原诗属于五言绝句,是中国传统诗歌的一种体裁,简称五绝,指五言四句而又合乎律诗规范的小诗,属于近体诗范畴。原诗的整体节奏为“平平仄平仄/仄仄平平平/仄平平平仄/平平平仄平”,每联上下句的平仄整体上实现了对应,符合诗歌的基本格律。针对原诗的节奏划分,许渊冲采取“以顿代步”的方式,在译诗中采用五步抑扬格(iambic pentameter)予以对应,一共四行,每行十个音节五个音部,较为接近原诗的节奏。在韵律方面,原诗的一三句以仄声收尾,二四句以平声收尾,形成“仄平仄平”的顿挫感,二四句末尾的“空”和“中”,押“ong”韵,同属十八韵部中的东钟韵[10]19,营造出鸟鸣声回荡在空旷的山谷中的效果,烘托出空旷寂寥的诗意。许渊冲采用“AABB”的英诗韵律予以对应,前两句押尾韵[d],给人一种迅速、短促之感,万物立刻回复到宁静的状态。后两句押尾韵[ŋ],营造出一种悠扬绵长之感。两组尾韵的对比巧妙地形成“以动衬静”的手法,较为贴切地通过韵律转换传达了原诗静谧的禅意美学。正如许渊冲所说:“中国诗歌创作史的主流是押韵,诗歌翻译也应该严标准、高要求。押韵的译文目的是使读者感到享受,使译者得到创作上的满足,保存节律和用韵的‘信’,否则诗和歌就不伦不类了”[20]18。

其次,翁译诗对于意象和意境的营造和烘托亦再现了原诗意在传达的禅境。从译文中动态意象所包含的力的指向和强度来看,“shed”“falls”“dissolve”这三个词语力的强度徐缓而微弱,共同营构出悠缓、沉静的过程与氛围。“rises”“roused”“chirping”力的强度徐缓而轻微,共同营构出勃发、升腾的过程与氛围[21]89,动词力度的起承转合整体上营造了一种宁静悠然的禅境。再结合译诗标题“Stillness Audible”来看,标题的变更——一种矛盾修辞法(oxymoron)的表达,将“鸟鸣涧”隐含的“清净空虚”这一主题直接呈现于读者眼前,翁译“舍形取神”这一特点在营造和烘托原诗意象和意境中得到了强化和显化。正如翁显良[22]120所说:“文学翻译中化隐为显,不但可以,有时甚至必须。”翁显良所采用的散体译法直抒胸臆,是表达诗人情感、传达原诗意境的有效手段,尤其是其增添的一些话语,更有利于烘托原诗的意境,也比较符合英语读者的审美习惯与诗学期待[23]137。动态意象的组合叠加,融情于景,突破了原诗的格律限制,显化了隐晦的禅意意境,在情感表达方面更为显豁,实现了“神似”化的意境解读。

许译诗也实现了对原诗意象和意境层面的转换。客观物象,经过诗人的感知和认知,必然被赋予“意”,这种“意”与“象”的结合就是意象。意象是诗歌抒情言志的最小语言单位,是营造诗歌意境的重要构件[24]65。译诗中主谓结构和偏正结构的调整就巧妙地传达了原诗意象所延伸的情感意义。诗歌标题《鸟鸣涧》属于偏正结构,“涧”由“鸟鸣”修饰,给人一种静态之感。许渊冲译为“The Dale of Singing Birds”,名词“dale”由介词短语“Singing Birds”修饰,组成名词短语,接近于原诗偏正结构的表达,较为贴切地传译出山谷之“静”。“夜静”“月出”“时鸣”等类似于主谓结构的表达在译文中得以转换为“still night”“rising moon”“fitful twitter”等偏正结构,也赋予了客观景物艺术化的情感,实现了意象的情感外延。

三、结语

结合翻译审美意识系统对译诗进行分析,翁显良通过首句点明主题,奠定了全诗的情感基调,后四句则围绕其进行动态演绎。摆脱原诗固有的格律,译者以散文诗体的形式加以创造改写,同时亦保留了原诗意在传达的叙事节奏。动态意象力的凸显,以及标题隐含的禅意意境的显化是“对原作表意结构的妥帖转存与再创造重塑,对原作意境与神韵的细致发掘与艺术传译”[21]93,整体实现了对原诗禅意叙事的“神似”化解读。许渊冲通过首句主体的显化,将读者带入其所营造的情感体验之中,并贯穿全诗,发挥了全程性机制;通过对原诗韵律、节奏等形式方面的移植与保留,译者给读者营造了悠远绵长的“禅境”。偏正结构同主谓结构之间的调整与转换,显化了原诗通过意象和意境营造所传达的情感外延。正是通过格律诗体的“经典重构”,许渊冲在音律节奏、主体凸显等方面实现了对诗歌禅意意境的“形似”化表达。

王维此首禅境诗《鸟鸣涧》不立文字之禅,寓思想于形象中,设象寄意,其艺术效果是有“象外之象”“景外之景”“味外之味”“韵外之志”,正所谓羚羊挂角,无迹可寻,不着一字,尽得风流[25]77。诗作虚实相生,韵味隽永,意境悠远;超越有限时空并获得物我同一、心灵无限自由的审美境界。翁译和许译,无论是营造“以实生虚”“境生象外”的禅境,还是还原空灵悠扬的禅意意象,都将感性的情感体验同科学的审美认知融为一体,实现了“情”与“物”的统一。译者与诗人一同进入禅的境界,体悟禅家的定会不二,性相一体,寂而常照,照而常寂的真谛,将自己的审美素养与情趣化入与原作相近或相契的地步,从而澄观一心,腾踔万象,而后使译文如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷[15]109。由此观之,探析翻译审美意识系统运作全过程,禅境诗翻译实现了同禅意美学的深度融合,同时深化了译者对禅境诗的美学解读,由此亦推动了禅境诗翻译在美学理论指导下的纵深发展。