隧道洞口段开挖诱发顺层滑坡特征及机理分析*

2022-12-29赵海松

樊 荣 程 强 赵海松

(1.中铁一局集团第四工程有限公司 咸阳 712000; 2.四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 成都 610041)

顺层边坡为层面倾向与边坡临空面方向基本一致的边坡。山区道路工程在顺层结构边坡段落布线,开挖边坡诱发边坡变形失稳问题突出、防治难度大。研究顺层开挖边坡的失稳破坏模式和机理,是科学合理采取防治措施的基础。顺层开挖边坡破坏类型众多、机理复杂。李安洪等[1]总结了8种顺层边坡开挖的失稳破坏模式,认为顺层滑移、滑移-拉裂等为最常见的破坏模式,提出边坡宜先加固后开挖。冯君等[2]研究认为顺层边坡开挖可能沿坡脚整体顺层滑移破坏,宜边开挖边支护。李得建等[3]认为阶梯状滑动顺层岩质滑坡在工程中较为常见,其岩桥和节理特性对阶梯状滑动面的形成至关重要。

目前虽然对顺层开挖边坡失稳破坏模式和机理研究较多[4],但不同开挖方式、不同岩层倾角和岩性组合顺层结构边坡失稳破坏的影响因素众多。已有研究多是针对路堑边坡开挖边坡顺层滑动问题,而针对隧道洞口段开挖诱发的顺层边坡问题研究较少。本研究针对沐川至马边高速公路石梁子隧道洞口段开挖诱发顺层边坡岩体变形失稳问题,拟分析研究隧道洞口段开挖诱发边坡失稳破坏特征及形成机理,为类似工程设计提供参考。

1 工程地质概况

沐川至马边高速公路全长43.8 km,位于四川省南部山区。场地主体构造为北东向延伸的五指山背斜和利店向斜。高速公路主要沿五指山背斜的北西翼布线。沿线出露地层主要为侏罗系沙溪庙组、遂宁组等,岩性主要砂泥岩互层。层面倾角在10°~35°的顺层斜坡在沿线广泛分布。项目勘察中发现14处大型顺层滑坡灾害,设计中采取了大量顺层边坡加固措施,施工中仍诱发多处滑坡灾害。其中石梁子隧道洞口段开挖,诱发左侧边坡岩体顺层滑移。

石梁子隧道为沐川至马边高速公路上的双线隧道,左线和右线长分别为978 m和1 029 m,隧道净间距18.7 m,隧道宽13.02,10.62 m。隧道进口位于顺层边坡坡脚,边坡区出露基岩为侏罗系沙溪庙组砂泥岩互层,层面倾角为335°∠30°,层面倾向近似垂直于隧道轴线,岩体中发育有与层面平行的软弱夹层,石梁子滑坡地质平面图见图1。

隧道由进口方向向出口方向掘进,采用台阶法开挖。左洞于2018年3月15日进洞开挖,洞口桩号ZK36+662;隧道右洞于2018年3月5日进洞开挖,洞口桩号K36+705。截止2018年4月17日,左洞上台阶掌子面掘进至ZK36+701.6,下台阶开挖至 ZK36+666.8,开挖后完成初期支护;右洞上台阶掌子面掘进至K36+766.8,下台阶开挖至 K36+755.4;K36+705-K36+742.2段完成二次衬砌,其余段落完成初期支护。

研究区属亚热带湿润季风气候,根据距离滑坡场地7.8 km的马边气象站气象资料,1980-2020年间年平均降水量为1 002.3 mm,其中最大年降水量1 296.5 mm,出现在2018年。

2 滑坡过程及特征

石梁子滑坡位于石梁子隧道左侧,隧道左洞挤压变形见图2。

图2 隧道左洞挤压变形

滑坡剪出口位于左线隧道左侧拱脚附近,滑坡后缘位于顺层斜坡上部。滑坡纵向长170 m,横向宽90 m,平面面积约9 800 m2。钻探揭示滑体最大厚度24 m,估算滑坡方量约20×104m3。

2.1 滑坡过程及特征

滑坡发生于2018年4月18日,其后经历了近1个月的渐进变形过程,滑坡区范围不断扩大。根据失稳过程和地形地质特征,滑坡区划分为初始滑动区(I区)、牵引滑动区(II区)和挤压变形区(III区)3个区。滑坡失稳过程及特征如下。

1)I区初始滑动(2018-04-18)。I区的顺层滑动发生于2018年4月18日约04:00。宽1~3 m的拉裂缝(见图1中①号裂缝的BC段)出现在左线隧道左侧50 m,延长约36.4 m。滑坡的滑动导致左线隧道洞口挤压成倒“V”形,见图2。I区平面面积约1 905 m2,估算失稳方量约1.8×104m3。滑体呈整体顺层滑动的特征,坡面植被和喷射混凝土保存完好。

2)II区渐进式变形(2018-04-19~2018-05-16)。I区滑动后,II区观察到6条细微裂缝(见图1中裂缝②~⑦),随后裂缝不断增多和扩大,呈渐进式破坏特征。2018年4月19日裂缝③和⑥分别扩展到③-1和⑥-1。2018年5月14日,坡面出现裂缝裂⑧和⑨,裂缝③、③-1和⑥-1宽度增大,并在裂缝⑦附近出现多条羽状裂缝。

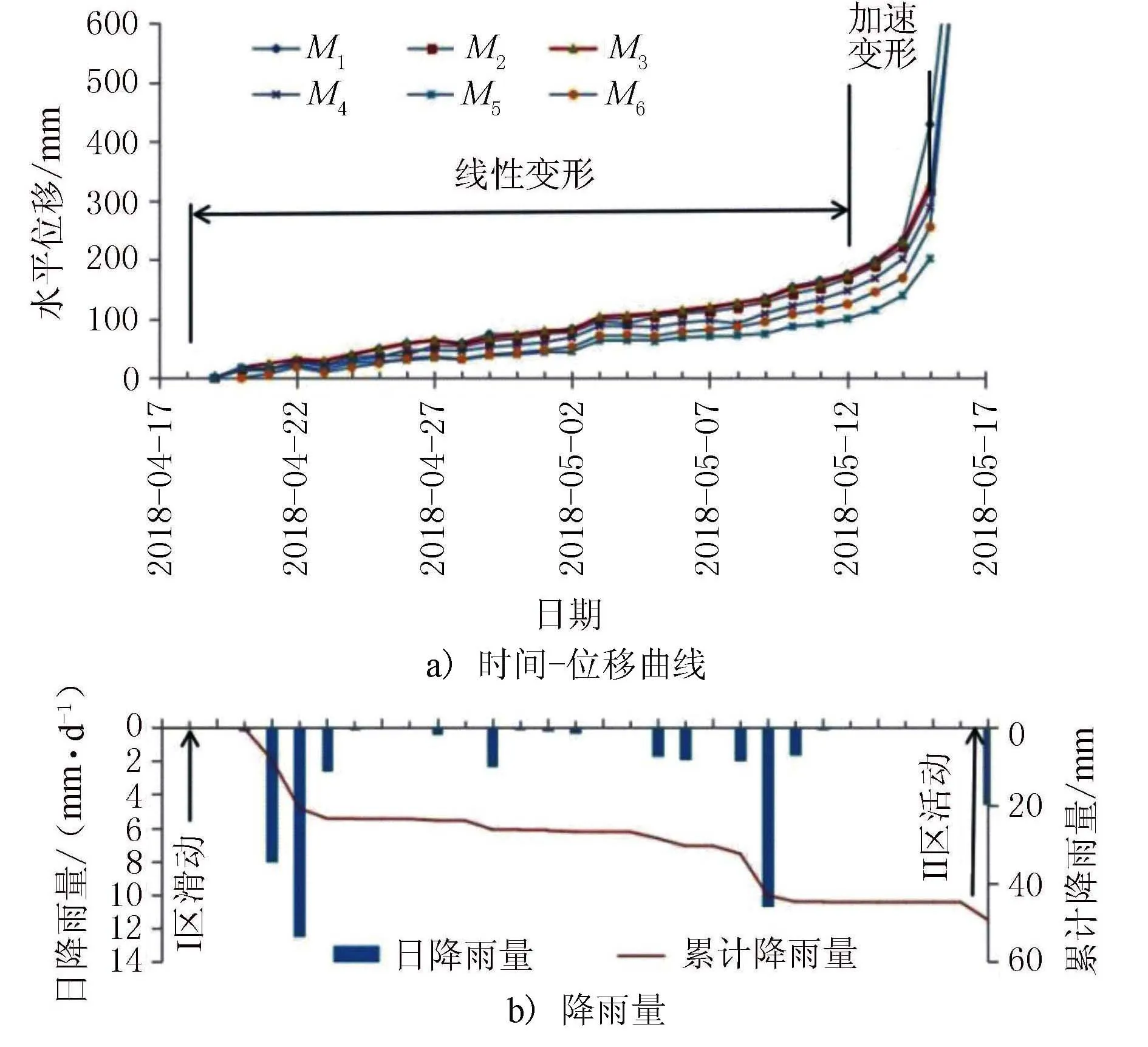

滑坡发生后在滑坡区布置了6个地表变形监测点,采用全站仪观测。地表变形监测点时间-位移曲线及降雨量见图3。

图3 地表变形监测点时间-位移曲线及降雨量

监测点的时间-位移曲线较好说明了滑坡区变形的不断发展过程。监测期间M1、M2、M3和M4监测点的变形量分别为430,317,328和288 mm,表明滑坡地表变形量由前向后逐渐减小。在2018年4月19-5月12日,监测点变形线性增长,随后在2018年5月12-14日期间变形加速,2018年5月15日变形速率突然快速增大。

III区为II区滑动产生的侧向挤压变形区。在2018年5月14日的18:30在隧道右洞二次衬砌出现宽0.5~5 mm的裂缝,表明II区岩体较大的滑动变形挤压III区岩体产生一定的变形,从而导致右洞隧道二次衬砌开裂。

3)II区岩体顺层滑动(2018-05-17)。II区岩体在2018年5月17日的00:00产生滑动,滑坡左侧的裂缝③、③-1、④和⑨加宽并贯通;延伸长度约80 m、宽0.2~0.9 m的裂缝⑩出现在滑坡右侧边界,表明II区岩体加速滑动变形。2018年5月17日晨,右洞二次衬砌中裂缝扩大到0.5~10 mm,且裂缝数量和范围扩大,表明II区岩体的加速滑动变形进一步挤压III区岩体产生变形。

4)应急加固(2018-05-17~2018-09-07)。2018年5月17日后采取了前缘反压、左线和右线隧道之间设置1排抗滑桩的方式进行应急抢先加固(见图1)。应急抢先加固工程在2018年9月7日完成,之后滑坡区趋于稳定。

2.2 滑体结构及滑动面

滑坡发生后,在滑坡区布置了9个钻孔(见图1)。钻孔采用双管单动取芯工艺,采取的原状岩芯样品能够清晰揭示滑坡体的特征。通过对钻孔岩芯的现场鉴别,确定滑动带的位置,绘制滑坡地质纵剖面图见图4。典型滑体及基岩照片见图5。

图4 滑坡横剖面图

图5 典型滑体及基岩原状岩芯照片

通过详细的编录和分析得出滑体、滑带和基岩特征如下。

1)整体滑动的滑体。石梁子隧道为基岩顺层滑坡,呈现岩体整体滑动特征。钻探揭示滑体呈“假基岩”特征,滑体层状原岩结构清晰,滑体较基岩更为破碎,岩芯中见滑坡滑动而产生的拉裂缝和微裂隙,见图5a)。滑体在靠近滑动面的部位受剪切错动的影响更加破碎。

2)滑动带。勘探钻孔中有8个钻孔揭示了2~10 cm厚的滑带。滑带可见多层滑动面,在滑动面附近可见薄的泥化层,滑带之间为透镜状碎裂岩体、砂泥岩角砾等,表明了滑体滑动时滑带的剪切错动特征。

3)基岩。滑动面以下为砂泥岩互层的基岩,岩体完整性明显好于滑体,见图5b)。受滑动面剪切错动影响,多个钻孔在滑动面下方见最大厚度约30 cm的剪切错动带。

3 滑坡形成机理分析及处治

3.1 滑坡形成机理分析

分析石梁子隧道进洞开挖诱发滑坡及持续渐进性变形的原因,主要为如下方面。

1)不利的地质结构。顺层结构边坡是最容易产生滑坡灾害的地质结构,层面往往成为边坡岩体失稳变形的边界面。石梁子隧道左侧边坡为顺层结构边坡,且岩体中发育有软弱结构面。岩体中软弱结构面抗剪强度低、浸水后易软化,对边坡岩体稳定极为不利。

2)工程开挖。石梁子隧道左洞在顺层结构边坡坡脚开挖进洞,虽然隧道开挖形成的临空面较小(宽13.02 m,高10.62 m)。但左洞进口段属浅埋偏压段,尤其是发生滑坡的LK36+662-LK36+710段洞顶最大埋深仅10 m。隧道进口段开挖易于在洞身左侧和拱顶产生较大的围岩变形,为边坡岩体的滑移创造了条件。

3)降雨的作用。根据马边气象站降雨资料,自左洞进洞开挖至I区滑动(2018-03-15~2018-04-17)的33 d内累计降雨量78.1 mm,I区滑动前10 d的累计降雨量3.9 mm,显然降雨不是触发I区滑体滑动的因素。而II区滑动前6 d内无降雨,其变形不断发展直至滑动的30 d内(2018-04-17~2018-05-17)累计降雨量44.7 mm。因此降雨对II区滑坡变形渐进性发展有一定促进作用,但不是直接触发因素。

4)软弱夹层应变软化的力学特性。如上分析可见,石梁子滑坡经历了长时间的持续渐进性变形过程(见图3)。分析滑坡渐进性破坏的原因,主要在于滑坡中软弱夹层的应变软化力学特性。

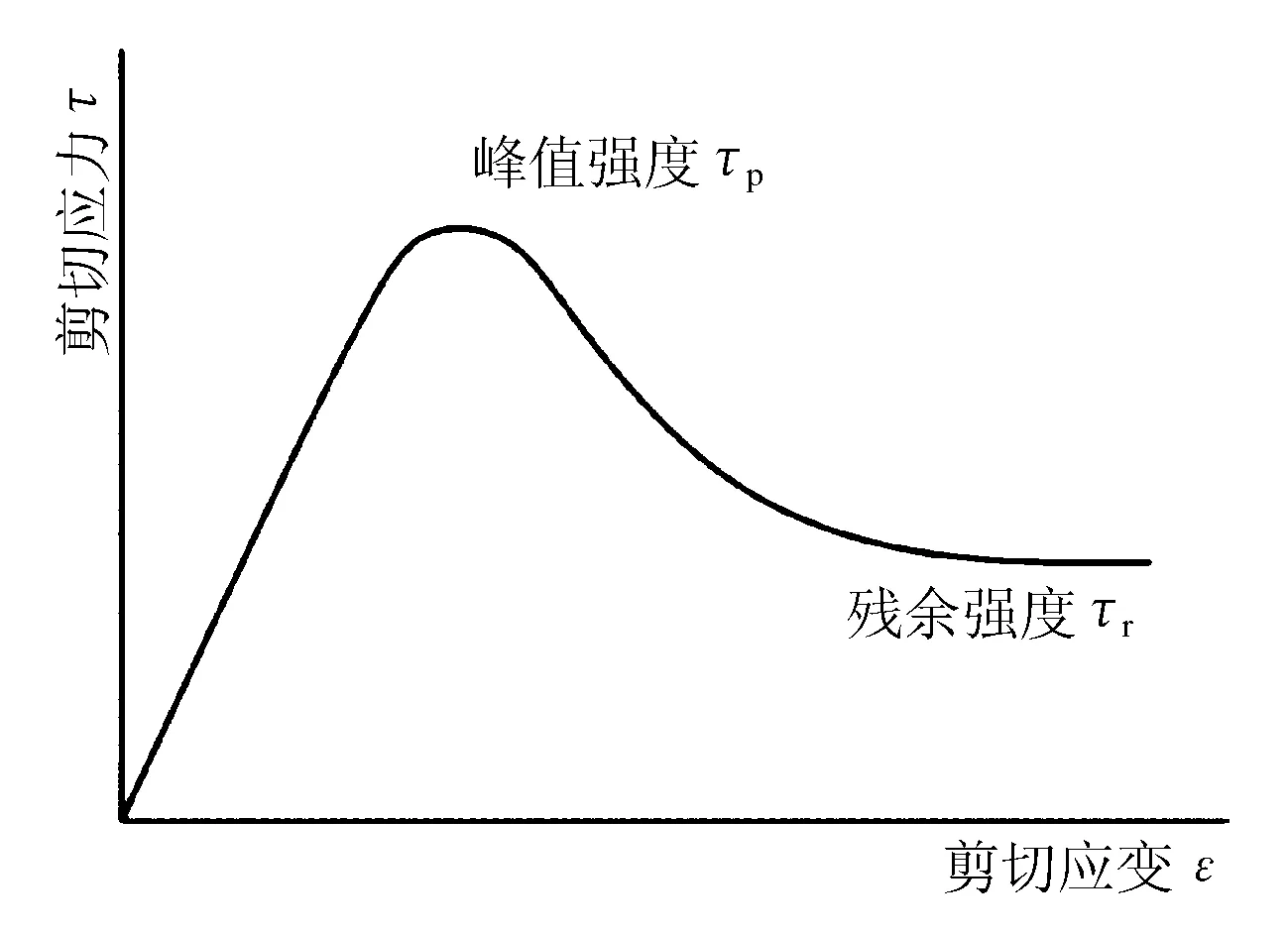

研究表明软弱夹层具有明显的应变软化特征[5],应变软化即材料达到峰值抗剪强度后,变形持续增加而应力逐渐降低的现象,应变软化模型见图6。

图6 应变软化模型

由图6可见,在I区滑体滑动后,II区滑体即产生拉裂变形现象,表明岩体中的软弱面(潜在滑动面)剪应力接近其峰值抗剪强度,在随后的长期剪应力作用下,软弱夹层材料软化,强度逐步降低,导致变形不断发展,最终破坏。

3.2 滑坡处治与反思

滑坡发生后,根据滑坡机理分析结合场地条件,先后进行如下应急工程处治和永久工程处治。

1)应急工程处治。隧道左洞工程开挖是诱发顺层结构坡体滑动的直接诱因,为快速稳定滑坡体,在滑坡前缘采取反压堆载以稳定滑坡体。同时为保障右洞安全,在左、右洞之间增设抗滑桩(图1中支挡(1))。应急加固后监测表明滑坡区监测点变形不再发展,滑坡区趋于稳定。

2)永久处治措施。应急加固后滑坡区虽然稳定,但隧道左洞恢复施工依然会对顺层坡脚进行开挖。因此在左洞左侧增设1排抗滑桩(图1中支挡(2)),以保障左洞施工开挖过程中滑坡体的稳定。同时采取了右洞接长40 m明洞、设置完善坡面截排水措施等,以保障滑坡体的稳定。滑坡处治工程施工完成后,再恢复左洞施工。滑坡综合处治完成后,隧道顺利贯通,2020年底已通车,运营过程中滑坡稳定。

石梁子隧道案例分析表明洞口浅埋段隧道工程开挖同样会诱发顺层结构边坡岩体的滑移变形。因软弱夹层具有应变软化特性,顺层边坡开挖后会产生渐进式失稳变形。若在石梁子隧道工程开挖前采取预加固措施,则支挡结构抗力只需考虑I区滑体部分,软弱层面抗剪强度可采用峰值强度。而在工程开挖诱发I区和II区岩体滑动后,软弱夹层滑动变形导致抗剪强度参数大幅度降低,极大增加了作用在支挡结构上的下滑力,从而增大了防治结构工程量。因此顺层结构边坡开挖前,采取预加固措施,即能保障工程安全,又能大幅节约加固工程量和工程造价。

4 结语

1)石梁子滑坡可划分为I区、II区和III区。I区滑体由石梁子隧道左洞进口段开挖诱发;II区为I区滑体的牵引变形区,呈渐进式破坏的特征;III区为II区滑体滑动的挤压变形区。

2)砂泥岩互层结构顺层结构边坡岩体中发育由软弱结构面,具有应变软化特征,开挖边坡往往具有渐进式破坏特征。顺层边坡施工开挖采取预加固结构,潜在失稳岩体范围较小且软弱结构面可采用峰值抗剪强度;而发生渐进式破坏的边坡加固结构需考虑更大失稳区岩体的支挡,且软弱结构面需采用软化后较低的抗剪强度参数。因此顺层结构边坡隧道工程偏压进洞宜采取预加固措施。