“变形监测分析与预测”课程思政教学实践

2022-12-28侯建国司海燕杨泽运张为成高延平

侯建国,司海燕,杨泽运,张为成,高延平

(黑龙江工程学院 测绘工程学院,哈尔滨 150050)

课程思政是以全员、全过程、全方位育人的形式将专业课与思政课高度融合,实现“同向同行,价值引领”的协同效应,把“立德树人”作为教育的根本任务的一种全新的教育理念[1]。高等教育要为国育才,为党育人,要培养社会主义事业的接班人和建设者,因此,“课程思政”契合了这一人才培养的现实需要,在培养学生的爱国主义情怀、科学求真精神、职业素养,培养学生树立正确的价值观、人生观、世界观上具有重要作用。“变形监测分析与预测”课程作为黑龙江工程学院思政课程建设之一,在强化学生工程伦理教育、培养学生精益求精的大国工匠精神、激发学生科技报国的家国情怀和使命担当等方面实施了一系列课程思政教育。

1 概 述

1.1 课程思政核心要义

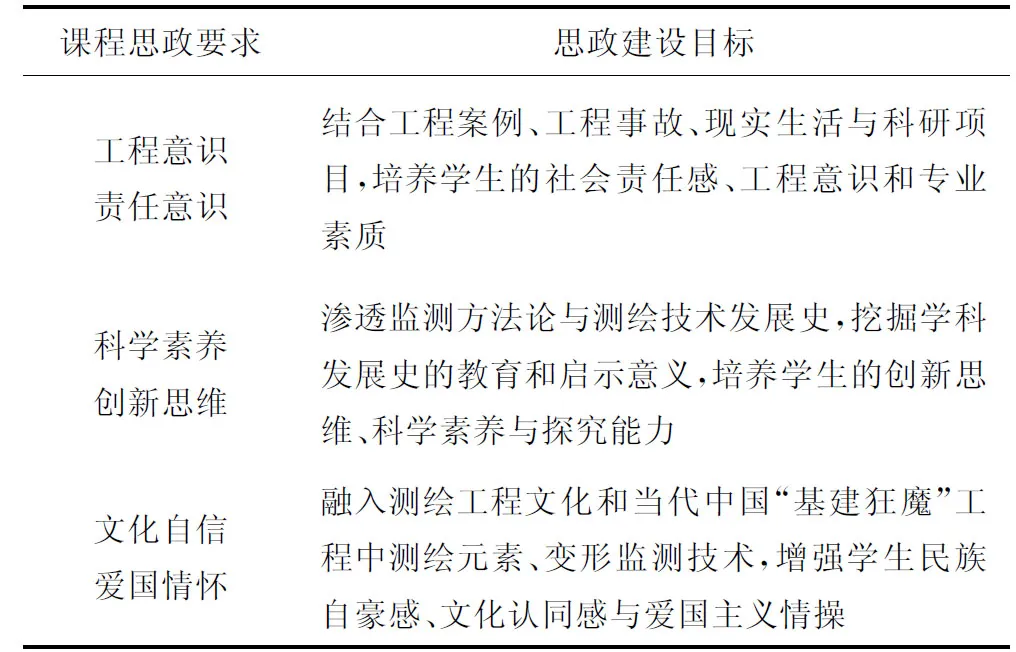

以“课程思政”为载体,探索“知识传授与价值引领相结合”的有效路径,推进“课程思政”改革,不是简单增开几门课程,也不是增设几项活动,而是把价值观培育和塑造,通过“基因式”融入所有课程。所有课堂都有育人功能,不能把思想政治工作割裂开来,孤立起来,只当作思想政治理论课的事,其他各门课也要守好一段渠、种好责任田[2]。将思政教育贯穿于学校教育教学全过程,将教书育人的内涵落实在课堂教学主渠道,门门课都突出育人价值,让立德树人“润物无声”。[3]课程思政突出特点如表1所示。

表1 课程思政特点

1.2 “变形监测分析与预测”课程思政特点

测无限天地,绘锦锈蓝图是测绘学科的历史使命[4]。游历祖国美好河山,体验华夏五千年文明,“变形监测分析与预测”课程本身存在许多思政元素。突出课程思政的实践性,在实践教学中构建育人机制,培养德才兼备人才,培养精益求精、严谨务实的作风。

1)结合“变形监测分析与预测”课程教学内容,将重点工程建设、百年质量观、精益求精理念、文化自信、测绘精神、工匠精神等分别作为思政教学主要内容[5]。

2)实施案例教学,在工程案例中融入精益求精的测绘精神,吃苦耐劳的职业精神,弘扬社会主义核心价值观,突出爱岗敬业、绿色发展理念,将思政教育和专业教育紧密融合。

3)采用案例教学、实践式教学、互动式教学等多元教学方式和手段,激发学生学习主动性、责任意识,培养沟通与表达能力、团队协作精神等综合素质。

2 “变形观测分析与预测”课程思政建设实践

“变形观测分析与预测”是测绘工程专业必修课,它研究工程建筑物施工、运营过程中,由于外部因素影响,引起变形和破坏,在保证安全情况下,通过监测数据处理分析,指导信息化施工与管理。

课程学习目标:1)形成系统的变形监测理论框架,能够对复杂工程问题进行建模、分析、计算,并评价解决方案;2)具备工程意识、创新意识和高度社会责任感。

课程思政建设目标:1)突出价值引领性;2)挖掘专业课程思政资源,突出思政与知识的无缝融合;3)利用现代教育理论与信息化技术彰显思政元素,突出教与学的一致性。课程思政建设过程中,既要注重科学思维方法的训练,培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感。同时,又要注重培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当,提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。从学科发展、人物榜样、典型事件、专业精神、伟大工程、行业企业、职业道德、标准规范8个维度[6-7],凝练体现测绘学科专业特色的思政元素。表2为课程思政建设目标。

表2 课程思政建设目标

3 “变形监测分析与预测”课程思政策略

3.1 凝炼课程思政核心理念

立足“变形监测分析与预测”课程目标,以变形监测理论和分析预测为问题导向,精准探索思政育人规律以及学生知识生成机制,广泛调研、精心设计、持续推进、不断完善以课程思政为载体,践行“同向同行、价值引领”的施教机制。将“知识传授”与“价值引领”相结合,实现教书情境下的思政育人创新机制,达到学生专业知识和思政素养双提升的目标[8]。

3.2 总体思路

通过“变形监测分析与预测”课程教学,培养学生测绘、安全、环境、信息技术等多学科跨界整合能力,融“科学精神”求真,“艰苦奋斗”务实,“测绘精神”创业,“工匠精神”敬业,“改革开放精神”创新等思想内涵为一体,形成核心价值观,将课程思政贯穿于专业教育中,弘扬中国传统文化,灌输爱国情怀。将大术无极、大艺法古、大巧破难、大技贵精、大任担当的“大国工匠”精神和忠诚爱国、艰苦奋斗、无私奉献的“测绘精神”融合在一起,构筑“测绘工匠精神”。[9-10]

3.3 教学目标

按照布鲁姆的教育理论,将目标进行层级分类,分解为知识、能力、素质(育人目标)3个领域的课程目标[3]。

1)知识目标:掌握经典平差、秩亏网平差和拟稳平差3种监测网平差方法,了解模型中符号代表的意义,会正确使用平差模型解决实际问题,熟悉模型之间相互转换的关系。

2)能力目标:对“监测基准”问题进行分析,引导学生主动判断选择哪种平差方法合适,通过对水准监测网例子讲解,培养学生分析问题、解决问题的能力,达到让学生知道选用正确的数学模型是获得可靠监测结果的前提条件。

3.4 思政教学内容的融入

以变形监测分析为主线,由浅至深、由表及里、由点到面、渐次推进使学生逐步掌握变形监测与误差评定基础理论与基本技能。细化、分解、挖掘“变形监测分析与预测”课程思政元素,依据课程的讲授内容、工程实践案例,将思政元素自然浸润于知识讲授之中,使教书和育人深度有机融合,实现“润物无声”的立德树人教育,避免思政教育脱离专业教育的问题[11]。

3.4.1 教育者先受教育

施教者应首先是思考者、觉悟者、觉醒者,是思政元素的自我感悟者。思政元素不是浮在专业知识的表层可以信手拈来,而是隐藏于专业知识的背后、深处或底层,只有心中想着思政、胸藏思政教育的理念和责任担当,才能在浩瀚的专业知识中捕捉并挖掘出灵光闪现的思政元素,才能在授课时独树一帜,引人入胜。

3.4.2 自然切入,无缝对接,浑然一体,水乳交融

思政元素要与专业教学形成一个自然而完整的链条,并成为一个有效单元。每个教学问题都存在各自的特殊性,思政教育也要结合这个特殊性,满足个性化的需求。即所谓“一事寓一理”,“事”与“理”要精准对接,有效融合。不可生搬硬套,万变不离其宗,脱离实际不着边际的空洞说教难以在学生心中产生共鸣。将课程思政“精准”地镶嵌在具体的教学内容和工程案例上,才能收到预期的效果[12-13]。

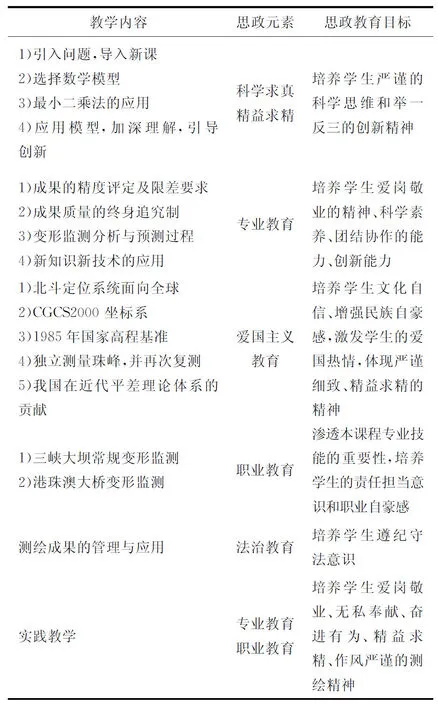

教学内容及思政元素、思政教育目标如表3所示。

表3 教学内容及思政元素、思政教育目标

讲课中,利用现代信息技术手段并与板书结合,一步步引导学生推导公式,体验科学的系统性和严密性,培养学生的逻辑思维。

3.5 实践中进一步深化和升华思政教育成果

“纸上得来终是浅,亲身经历体会深”,让学生在实践中进一步体会吃苦耐劳精神、无私奉献精神、团结协作意识、探索与创新精神等,是职业走向成功的关键素养。通过实践教学可以让学生体会老一辈测量工作者如何在艰苦卓绝的环境下,克服重重困难完成我国的基础测绘工作,鼓励学生战严寒、斗酷暑,锤炼他们坚韧不拔的意志以及克服困难的决心。艰苦奋斗、吃苦耐劳是中华民族的传统美德,是测绘专业学生的基本素质要求。通过“变形监测分析与预测”实践训练的严要求,培养学生严谨认真、一丝不苟的科学求真精神和精益求精的工匠精神,培养他们积极探索创新、勇于担当的优良品格,为未来走向职场,顺利投入工作打下良好基础[14]。

4 结束语

“同向同行、价值引领”是新时代贯彻高校立德树人根本任务的重要手段,课程思政必须紧跟时代步伐、与时俱进,在传授专业知识的同时,融入富含时代气息的思政元素[15]。思政内容不是一成不变的,价值观念也在不断更新,时刻吃透党的高等教育育人方针,与党中央保持一致,保持高度的政治敏锐性,深度剖析和发掘思政元素,优化和充实课程思政内容。同时提升教师思政理论水平,“教育者先受教育”,感同身受,推己及人,唤起学生情感共鸣,使课程思政鲜活,发根于知识传授的沃土中[16]。在课程标准制定、实施的全过程中,全面贯穿思政内容,无缝对接,全方位覆盖,尤其要将思政教育融入实践教学过程,“变形监测分析与预测”的实践教学是学生体验职场环境的高仿真过程,在实践中所形成的个性品格、思维习惯,将成为学生未来职业生涯的起点。来自学生切身的感受和体会,避免了单纯空洞的说教,这样培养出来的学生职业观、价值观将更加坚定,从而达到全面培养社会主义接班人的战略目标。