大城市家庭医生政策可及性及其市民化效应研究

——基于2018年广州、太原、重庆流动人口监测数据的实证分析

2022-12-28梁土坤

梁土坤

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,全面推进健康中国建设,深化医疗卫生体制改革,稳步扩大城乡家庭医生签约服务覆盖范围,提高签约服务质量。(1)编辑部:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,《人民日报》2021年3月13日,第1版。可见,健全家庭医生政策以及提升其服务质量,是未来健康中国建设、深化医疗体制改革、完善分级诊疗体系的重要内容。因此,全面深入地了解我国家庭医生政策的实施状况、政策可及性、现实效应等问题,促进家庭医生政策的完善,对提高居民医疗服务质量和水平、促进医疗服务体系的完善、提高健康中国建设的质量等具有重要的现实意义。然而,目前关于家庭医生政策可及性及其政策效应的定量研究仍然较为匮乏,未能为相关部门完善政策提供坚实的实践支持。基于此,本文运用2018年广州、太原、重庆三大城市流动人口数据,对流动人口家庭医生政策可及性及其市民化效应进行实证研究,以期为完善家庭医生政策、提高其政策可及性、提高新型城镇化发展质量等提供参考。

一、家庭医生政策研究的文献回顾

家庭医生(Family Physicians)政策是国际社会医疗卫生服务的重要制度。一般而言,家庭医生,是指为个人提供初级治疗和护理(primary care)的内科医师及其他医学专家等。(2)Borders T.F., et al.,“Why Rural Residents Migrate for Family Physician Care”,The Journal of Rural Health : Official Journal of the American Rural Health Association and the National Rural Health Care Association,Vol.16,No.4,2000,pp.337-348.国外关于家庭医生及其政策的相关研究众多。家庭医生在医疗、护理、治疗等多个方面发挥了重要的现实作用。在疾病预防方面,相对于公共医疗机构而言,家庭医生具有组织方面的优势和降低医疗成本的作用。(3)Gmajni Rudika., et al.,“Breast Cancer Detection: Role of Family Physicians”,Collegium Antropologicum,Vol.38,No.2,2014,pp.191-194.来自美国的实证研究显示,家庭医生在为孕产妇服务及其降低孕产妇死亡率方面发挥了重要的现实效能。(4)Kozhimannil Katy B., Westby Andrea,“ What Family Physicians Can Do to Reduce Maternal Mortality”,American Family Physician,Vol.100,No.8,2019,pp.460-461.家庭医生也能够在精神病障碍者照顾过程中提供必要的医疗服务支持,并促进患者康复。(5)Moore Ainsley,Frank Christopher,Chambers Larry W.,“Role of the Family Physician in Dementia Care”,Canadian Family Physician,Vol.64,No.10,2018,pp.717-719.关于以色列的研究也显示,在病人住院期间,家庭医生的积极参与能够为患者的住院管理和康复发挥重要作用,并受到患者的欢迎;为了促进患者护理的连续性和提高康复效果,需要进一步尝试在医院和家庭医生之间建立适当的合作模式并建立相关制度。(6)Granek-Catarivas M.,“The Family Physician, the Patient and the Hospital.”,The Israel Medical Association Journal : IMAJ,Vol.3,No.12,2001,pp.888-892.可见,从国际相关经验看,家庭医生为居民提供了较为多元的医疗卫生服务,对提高居民医疗服务可及性和提高居民健康水平等方面发挥了重要的现实作用。

关于伊朗的研究也表明,家庭医生是增加居民公平获得能够负担得起的医疗服务的重要制度,为改善城市公共卫生服务发挥了重要作用。家庭医生在患者告知(informing patients)、服务协议(protocols)及总体表现等方面都表现良好;但是,在转诊制度(referral system)方面表现不佳。婚姻状况、年龄、职业和性别等因素对家庭医生的表现没有显著影响,而宗教信仰却对其表现具有显著影响,伊朗本地医生的工作表现相对更好,因此,制定聘用本地医生的适当方案,并增进家庭医生对转诊系统的了解尤为重要。(7)Ozra Nourafkan,Abbas Yazdanpanah,Erfan Kharazmi,“The Study of Urban Family Physicians Performance and Its Related Factors in the South of Iran”,Journal of Health Management & Informatics,Vol.3,No.1,2016,pp.10-14.然而,家庭医生政策在执行过程中也面临一些问题。一项关于美国537名家庭医生的调查显示。大多数家庭医生对他们的职业感和获得报酬感到满意,然而,那些工作时间较长的家庭医生却对他们的报酬不太满意。(8)Hueston W.J.,“Family Physicians’ Satisfaction with Practice.”,Archives of Family Medicine,Vol.7,No.3,1998,pp.242-247而且,关于发展中国家的研究却显示,农村家庭医生的身心健康面临巨大压力,职业倦怠正在损害家庭医生的健康。职业倦怠导致家庭医生工作效率降低、旷工增加、医疗成本增加、离职率上升、为患者提供的服务水平降低,最终导致患者不满。(9)Neda Moein,Gholamhossein Ahmadzadeh,Alireza Safaeeyan,“Job Burnout Among Family Physicians in Rural Areas of Isfahan Province”,Hospital Practices and Research,Vol.3,No.3,2018,pp.98-103.所以,关注家庭医生的健康、薪酬、工作满意度等问题,对于促进家庭医生队伍建设尤为重要。此外,消费者在选择家庭医生时,更加看重家庭医生的个人属性和特征(personal attributes and characteristics),除了资格认证信息外,消费者并不太关心家庭医生的培训和其他相关信息。(10)Engstrom S., Madlon-Kay D.J.,“Choosing a Family Physician. What Do Patients Want to Know? ”,Minnesota Medicine,Vol.81,No.12,1998,pp.22-26.因而,提高家庭医生的人格魅力和个性吸引力,是提高家庭医生签约率的重要方面。我国相关部门和地方政府借鉴国际经验,也逐步发展和推进家庭医生政策建设。

2016年,国务院医改办和国家卫生计生委等七个部门联合发布《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》(国医改办发〔2016〕1号),对家庭医生签约的服务主体、服务内容、服务收付费机制、签约服务激励机制、绩效考核、技术支持等内容进行了规范,标志着家庭医生政策全面确立。近年来,随着家庭医生政策在全国范围的推广,相关研究也呈现数据不断增加的发展趋势。实际上,早在1993年,宗鼎法就强调,需要重视家庭医生的培养问题。(11)宗鼎法:《家庭医生培养问题》,《国外医学(社会医学分册》1993年第2期。随后,张聚兴等在北京地区进行了调查,指出大部分老人认为有必要建立家庭医生政策,这应该成为医院未来的重要服务项目。(12)张聚兴、曾平、薛跃、吕少俊:《在北京地区实行家庭医生和家庭护士的可行性调查》,《中国医院管理》1995年第12期。然而,在较长一段时间内,国内家庭医生相关研究较少。直至2010年以后,随着家庭医生政策逐步受到国家重视,相关文献呈现数量逐步增加的趋势。近年来国内家庭医生政策相关研究,主要包括三个方面。

一是家庭医生政策面临的问题及机制建设。例如,高和荣对国内家庭医生政策的模式进行了总结,指出家庭医生普遍存在“签而不约”问题,而政策情境和结构因素是该问题的关键原因。(13)高和荣:《签而不约:家庭医生签约服务政策为何阻滞》,《西北大学学报(哲学社会科学版) 》2018年第3期。而朱仁显等基于厦门市的调查,指出家庭医生存在数量不足、地位不高、机构不够、宣传不到位等问题,制约了家庭医生政策的实施。(14)朱仁显、李欣:《家庭医生签约服务制度的建构与完善对策——厦门市经验的研析》,《东南学术》2018年第6期。廖智柳等则认为,存在家庭医生的积极性不高、“签而不约”和“为签而签”等问题,建议从激励相容原则来完善家庭医生政策。(15)廖智柳、黄顺康:《新型家庭医生制度构建与机制设计》,《甘肃社会科学》2021年第4期。孙彩霞等对我国家庭医生及其政策的发展历程进行了回顾,指出从加强家庭医生队伍建设、建立合理激励机制、推进信息平台建设、建立合理监督机制等方面完善家庭医生政策。(16)孙彩霞、刘庭芳、蒋锋、司驷骏、褚湜婧、王蒲生:《我国家庭医生相关政策发展历程与推行研究》,《中国全科医学》2021年第7期。并对家庭医生签约服务绩效的评价指标体系进行了探索,提出从结构、过程、结果质量等三个维度建构三级指标评价体系等。(17)孙彩霞、司驷骏、蒋锋、刘庭芳:《我国家庭医生签约服务绩效评价指标体系构建研究》,《中国全科医学》2021年第34期。

二是家庭医生特征及其工作满意度调查与分析。2012年,袁立等对上海市137名家庭医生的状况、工作及其满意度等进行了问卷调查,指出其服务内容包括社区医疗和转诊、社区健康管理、慢性病患者管理等方面。(18)袁立、周昌明、江萍、徐蕾、赵琦、徐飚:《上海市“长宁模式”下的家庭医生工作现状和职业满意度调查研究》,《中国全科医学》2014年第28期。刘树奎等对广州市326名家庭医生的调查发现,其工作满意度较低,工作压力和薪酬情况等是影响家庭医生工作满意度的重要因素。(19)刘树奎、张毅:《广州市家庭医生工作满意度调查》,《卫生经济研究》2020年第3期。而孔国书等对中西部三省数据进行实证分析,发现工作内容、工作压力、工作报酬是影响家庭医生工作满意度的显著要素,而户口、教育程度、职称等个体特征尤为重要,因此,需要建立合理的薪酬体系和考评机制,并多渠道提高非物质激励,以提高其工作满意度和职业成就感等。(20)孔国书、钟明航、张福康:《社会人口学特征对基层家庭医生的工作满意度影响——基于中西部三省份的实证调查数据》,《中国卫生政策研究》2020年第11期。

三是家庭医生签约意愿、服务知晓度、服务利用等状况调查及影响因素分析。郑娟等对徐州市927名中老年人的调查发现,仅有29.34%的受调查具有家庭医生签约意愿,其签约意愿较低,服务知晓度低等因素是制约家庭医生签约意愿的重要因素等。(21)郑娟、许建强、徐凌忠、王亨:《中老年人家庭医生签约意愿调查及影响因素分析》,《中华医院管理杂志》2021年第7期。2018年,祝嫦娥等对南京市360名患者进行调查,发现家庭医生签约率较高,但居民对家庭医生签约服务相关内容的知晓度较低,对医疗报销水平的满意度也相对较低。(22)祝嫦娥、周丹丹、圣孟飞、宋宝香:《南京市居民家庭医生签约服务的满意度与签约现状调查》,《医学与社会》2019年第11期。郭红英等对佛山市1986名居民的调查发现,家庭医生服务知晓度和签约率都相对较高,教育程度、年龄、家庭收入、慢病情况等因素对家庭医生服务的知晓度和签约意愿都具有重要影响。(23)郭红英、陈坤、任礼敏、陈庆文、陶攀琴:《佛山市高明区居民家庭医生式服务的签约现状及影响因素调查》,《护理研究》2019年第9期。邓余华等对31个省、直辖市、自治区的居民调查发现,家庭医生签约服务利用率相对较低,文化程度、经济状况、卫生服务可及性等是影响家庭医生签约服务利用的显著因素。(24)邓余华、王超、甘勇、卢祖洵:《我国家庭医生签约服务利用现状及影响因素分析——基于全国31个省市的调查》,《中国卫生政策研究》2020年第9期。

这些相关研究为我们了解家庭医生的特征、政策知晓度、签约情况及服务满意度等内容提供了重要参考。然而,可以看到,目前关于家庭医生政策效应测量的定量研究仍然凤毛麟角,而且,尚未见到关于流动人口家庭医生政策可及性等议题的研究。基于此,本文将运用2018年广州、太原、重庆三大城市流动人口监测数据,对家庭医生政策可及性及其健康效应和市民化效应等进行实证研究,以期为促进家庭医生政策的完善提供参考。

二、分析框架、数据来源与模型描述

(一)分析框架与研究假设

首先,根据《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》(国医改办发〔2016〕1号)及各地相关政策,家庭医生及其团队主要为居民提供疾病的诊治、用药、就医路径指导和转诊预约等基本医疗服务、基本公共卫生服务、以及健康评估、康复指导、家庭护理、远程健康监测等健康管理服务。从家庭医生政策的设立及其服务内容来看,家庭医生政策对提高居民健康水平应该发挥重要的现实作用。相关研究显示,家庭医生是影响居民健康状况的重要社会因素。(25)Sherin Kevin,Adebanjo Tolulope,Jani Asim,“Social Determinants of Health: Family Physicians’ Leadership Role”,American family physician,Vol.99,No.8,2019,pp.476-477.因而,据此提出家庭医生政策的健康效应假设。

假设1:家庭医生政策对流动人口自评健康具有显著的提升效应

其次,《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》(国医改办发〔2016〕1号)指出,探索流动人口家庭医生签约服务模式,促进基本医疗服务均等化。从实际情况看,广州市、太原市、重庆市等城市已经将流动人口纳入家庭医生政策覆盖范围。因而,家庭医生政策作为基本公共服务的重要方面,可能也会对流动人口市民化产生重要影响,由此提出家庭医生政策的市民化直接效应假设。

假设2:家庭医生政策对流动人口市民化意愿具有显著的直接提升效应

再次,健康状况是影响流动人口定居意愿等市民化议题的重要因素。黄旭(Xu Huang)等研究指出,身心健康对流动人口定居意愿起着至关重要的作用,流动人口的短期定居意愿主要受到他们的心理健康的影响,而不是身体健康;但其长期定居意愿则主要受到其身体健康的影响。(26)Xu Huang,Dongsheng He,Ye Liu,et al.,“The Effects of Health on the Settlement Intention of Rural-Urban Migrants: Evidence from Eight Chinese Cities”,Applied Spatial Analysis and Policy,Vol.20,No.14,2021,pp.31-49.因而,健康状况可能会对流动人口市民化产生影响,由此,使得家庭医生政策通过影响流动人口自评健康而间接影响其市民化,依此可提出家庭医生政策的市民化间接效应假设。

假设3:家庭医生政策通过自评健康而间接影响流动人口市民化意愿

最后,群体分化是流动人口的重要特征,家庭医生政策的影响效应可能因不同群体而存在差异。因而,将群体结构纳入分析框架,并提出家庭医生政策市民化效应的群体结构差异假设。

假设4:家庭医生政策对流动人口市民化意愿的影响存在群体结构差异

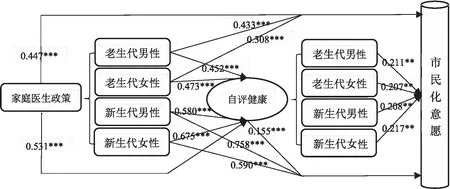

综合上述四个假设,形成家庭医生政策、自评健康、群体结构与流动人口市民化意愿的影响机制理论框架(如图1)。下面结合数据可及性,选取指标,建立实证模型,检验研究假设,为完善家庭医生政策和新型城镇化政策铺垫实践基础。

(二)数据来源与模型概述

采用卫生健康委2018年广州市、太原市、重庆市三大城市流动人口动态监测数据进行实证分析。根据研究需要和数据特征对数据进行初步处理,得到分析样本为5418个,其中,广州市1575个,占29.07%,太原市1781个,占32.87%,重庆市2062个,占38.06%。分群体结构看,老生代男性流动人口1165个,占21.50%,老生代女性流动人口893个,占16.48%,新生代男性流动人口1484个,占27.39%,新生代女性流动人口1876个,占34.63%(样本特征分析略)。

核心自变量是家庭医生政策可及性,用流动人口是否在工作和居住地城市与家庭医生签约进行测量。其他核心变量包括自评健康、市民化意愿、群体结构三个指标。自评健康主要用问卷中流动人口对自身健康状况的评价进行测量,将其处理为一个由弱到强的三分类变量,并赋值,不健康=1,基本健康=2,健康=3。而市民化意愿的测量,由于2018年流动人口动态监测调查问卷并没有涉及市民化的直接相关测量指标,因此,用流动人口是否具有永久定居流入地城市的意愿进行测量,将其处理为一个二分类变量并赋值,市民化意愿较强(具有永久定居城市的意愿)=1,市民化意愿较弱(没有永久定居城市的意愿)=0。群体结构指标由代际和性别两个因素交叉合成,为多分类变量,老生代男性=1,老生代女性=2,新生代男性=3,新生代女性=4。此外,并将城市,个体人口学和就业等相关指标作为控制变量纳入模型(表1)。

表1 变量赋值

运用Binary Logistic Regression模型建立家庭医生政策、自评健康、群体结构对流动人口市民化意愿的影响机制模型。因变量市民化意愿取值为1的概率为P,根据公式(1)建立市民化意愿影响机制模型。将控制变量、群体结构、家庭医生政策、自评健康逐步纳入模型,可得到流动人口市民化意愿影响机制模型1—3(表3);及分群体结构的市民化意愿影响机制模型9—12(表6)。

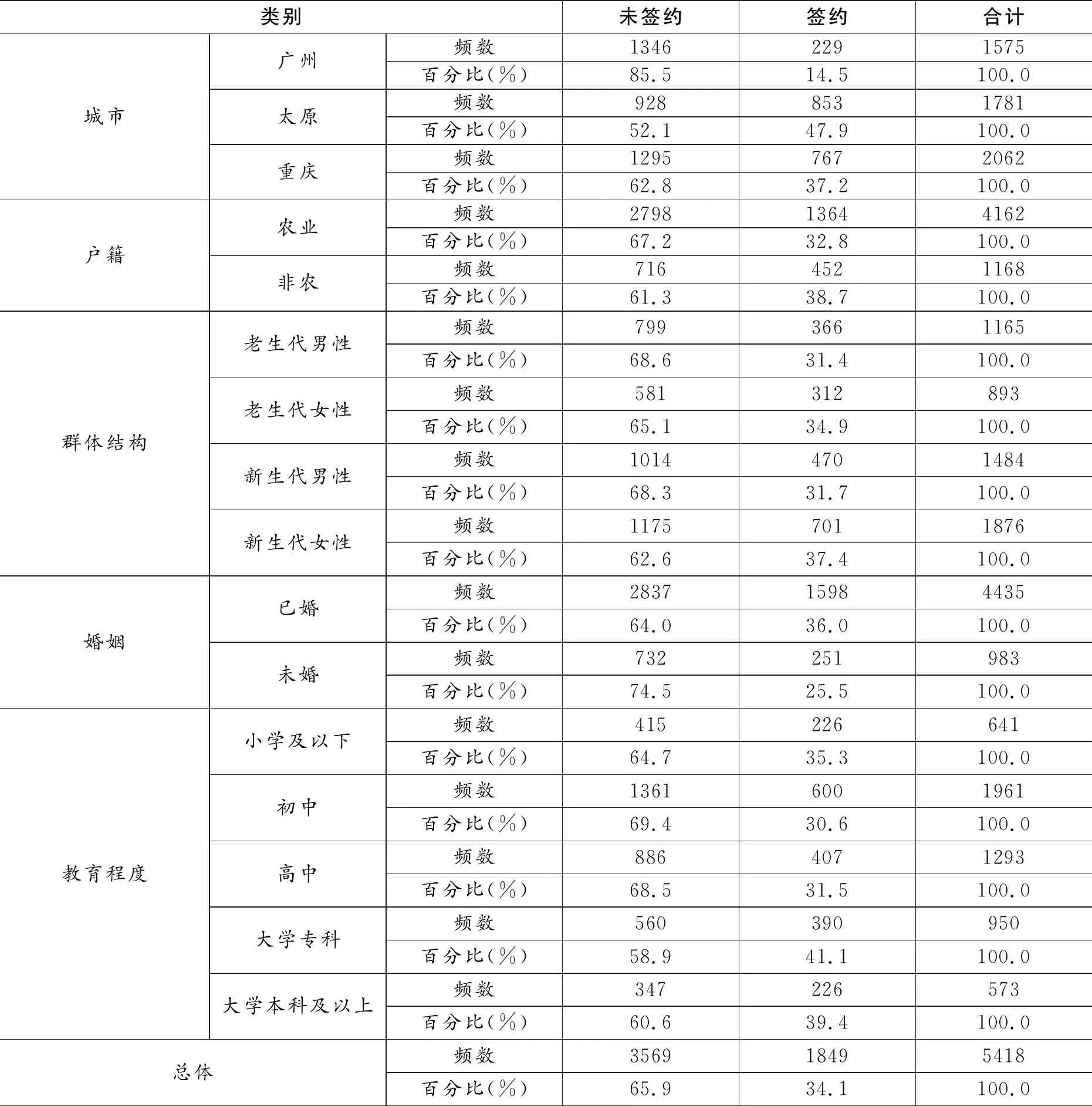

表2 家庭医生政策可及性的主要特征

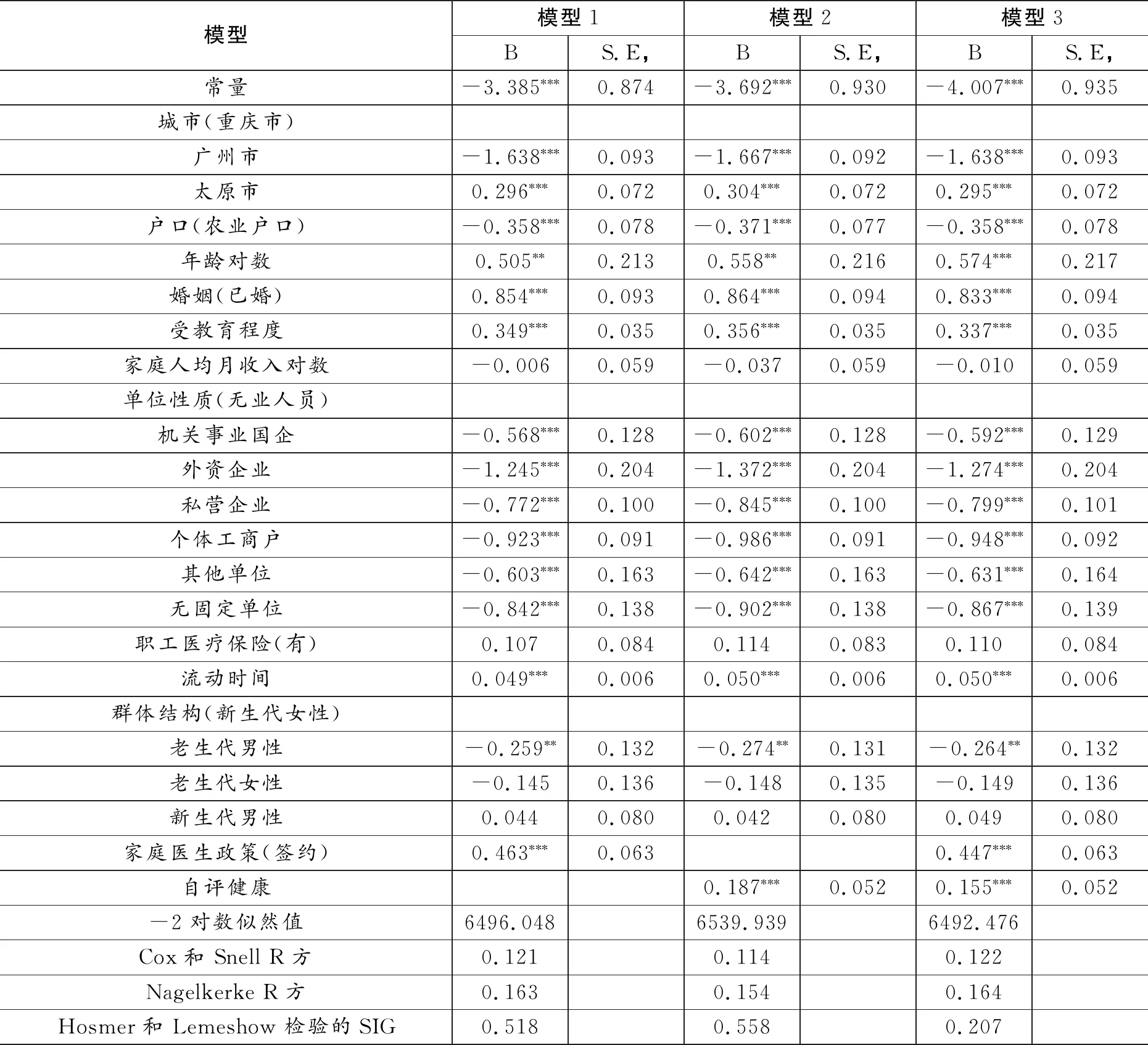

表3 流动人口市民化意愿的影响机制模型

Logit(P)=β0+β1χ1+β2χ2+···+βiχi

(1)

同时,因自评健康指标是三分类变量,因此,采用Ordinal Logistic Regression模型建构流动人口自评健康影响机制实证模型。自评健康指标取值水平均为3,建立2个累积 Logits模型。自评健康取值对应概率分别为, P1、P2、P3,拟合2个模型。

(2)

(3)

由此,可以得到流动人口自评健康影响机制模型4和分群体结构的自评健康影响机制模型5—8(表4)。根据Hosmer—Lemeshow 检验、平行线检验、拟合优度等检验结果可知,各模型均具有统计学上的研究意义。

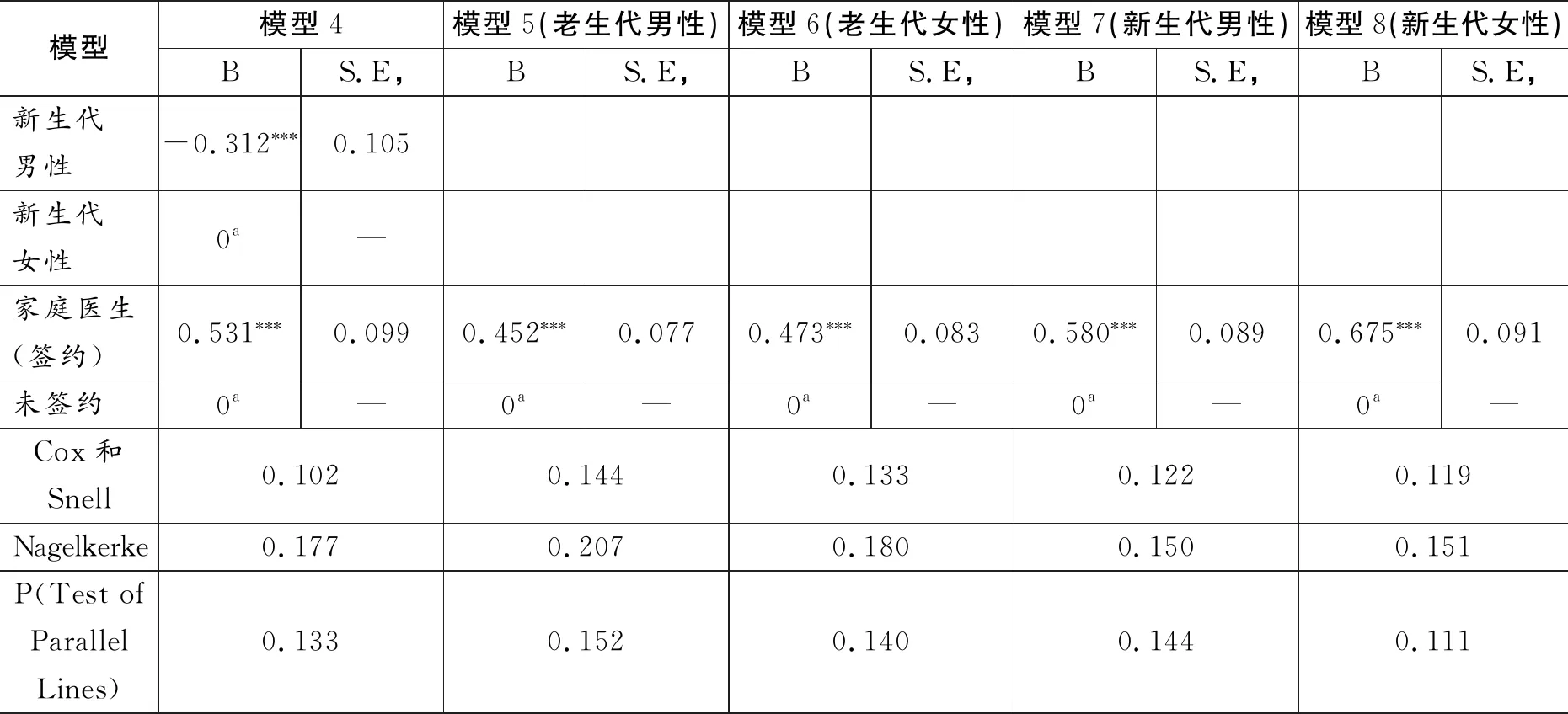

表4 流动人口自评健康的影响机制模型

(续表)

三、家庭医生政策可及性的特征分析

(一)家庭医生政策可及性的区域非均衡性

从调查数据看,有1849名流动人口已经签约家庭医生,占34.1%,说明家庭医生政策已经覆盖部分流动人口,对提高流动人口医疗服务水平和促进流动人口基本公共服务均等化发挥了重要作用。然而,相对而言,流动人口家庭医生政策可及性仍然处于较低水平。并且,家庭医生政策可及性存在明显的城市差异。太原市流动人口家庭医疗政策可及性水平最高,达到了47.9%;重庆市次之,为37.2%;而广州市最低,仅仅只有14.5%,该比例仅仅只有太原市水平的30.27%,为重庆市水平的38.98%(表2)。同时,家庭医生政策可及性城市差异的卡方检验SIG值为0.000。可见,流动人口家庭医生政策可及性存在明显的城市差异和区域非均衡性。在广州市等东部地区大城市,流动人口家庭医生政策可及性相对较低,而中部(太原)和西部(重庆)等大城市流动人口家庭医生政策可及性相对较高。一定程度上,这也反映了流动人口基本公共服务的地区非均衡性,因此,提高流动人口家庭医生政策等公共服务可及性需要立足不同地区的具体现实特征。

(二)家庭医生政策可及性的群体结构差异性

流动人口家庭医生政策可及性也存在一定程度的群体结构差异性。从调查数据看,新生代流动人口家庭医生政策可及性为34.9%,略高于老生代流动人口(32.9%);且其卡方检验的SIG值为0.151,这说明流动人口家庭医生政策可及性并不存在显著的代际差异。然而,加入性别因素后,流动人口家庭医生政策却存在群体结构差异。而流动人口家庭医生政策群体结构差异的卡方检验SIG值为0.001。具体而言,新生代女性流动人口的家庭医生政策可及性最高,为37.4%,老生代女性次之(34.9%);而新生代男性流动人口为31.7%,与老生代男性的比例基本持平(31.4%)。因而,无论是新生代还是老生代,女性流动人口家庭医生政策可及性都高于男性,则流动人口家庭医生政策可及性的群体结构主要是由性别差异引起的。一定程度而言,女性流动人口家庭医生政策可及性呈现代际改善的态势,但男性流动人口却没有呈现代际改善的现象。因此,流动人口家庭医生政策可及性存在显著的群体结构差异,关注老生代男性和新生代男性等群体家庭医生政策可及性,对改善流动人口家庭医生政策可及性相对更为重要。

(三)家庭医生政策可及性的个体异质性

流动人口家庭医生政策可及性也存在一定程度的个体异质性现象,体现在以下三个方面。从户籍看,非农户籍流动人口家庭医生政策可及性为38.7%,比农业户籍群体高了近6个百分点。而卡方检验值为14.258,SIG值为0.000,说明流动人口家庭医生政策可及性存在显著的户籍差异,农业户籍流动人口家庭医生政策可及性显著低于非农户籍群体(表2)。

从婚姻状况看,已婚流动人口家庭医生政策可及性为36.0%,远高于未婚群体(25.5%)。同时,其卡方检验值为39.443,SIG值为0.000,说明流动人口家庭医生政策可及性确实存在显著的婚姻状况差异。已婚流动人口家庭医生政策可及性显著高于未婚群体。一定程度而言,家庭医生政策能够更多地覆盖已婚等已经成家的流动人口,体现了家庭医生政策的“家庭性”。

就教育程度而言,其卡方检验值为42.743,SIG值为0.000,说明流动人口家庭医生政策可及性确实存在显著的教育程度差异,但其情况却比较复杂。从调查数据看,家庭医生政策可及性最高的是“大学专科”群体,为41.1%;而教育程度为“大学本科及以上群体”略低,为39.4%,但差距相对较小。然而,教育程度为“初中”的流动人口群体,其家庭医生政策可及性最低,仅仅只有30.6%,略低于教育程度为“高中”群体;而且,其可及性不仅远低于教育程度为“大学专科”和“大学本科及以上”群体,也远低于教育程度为“小学及以下”群体(35.3%)。因而,随着教育程度的提高,流动人口家庭医生政策可及性大体呈现先下降再上升的“V型”特征。这一定程度说明,流动人口家庭医生政策可及性与其教育程度之间并不存在显著的正向关系。但是,如果其教育程度能够提高到“大学专科及以上”,却可以大幅度提高流动人口家庭医生政策可及性。故关注流动人口不同教育程度群体家庭医生政策可及性,对提高其公共服务可及性也相当重要。

四、家庭医生政策的市民化效应及其机制

(一)家庭医生政策的直接影响

基本公共服务制度是影响市民化意愿的重要因素。例如,关于2017年流动人口数据的实证研究显示,职工医疗保险对乡—城流动人口市民化意愿具有直接和间接的双重显著影响。(27)梁土坤:《医疗保险、群体结构与农民工市民化意愿》,《人口与发展》2020年第3期。家庭医生政策作为分级诊疗体系的重要构成部分和医疗卫生服务的重要提供方式,显然具有基本公共医疗卫生服务政策的突出特征,也会对流动人口市民化意愿产生影响。本文结论与此基本一致。调查数据显示,没有与家庭医生签约的流动人口,其具有强烈市民化意愿的群体比例仅仅为35.4%。而已经与家庭医生签约的流动人口,其具有强烈市民化意愿的有931人,占签约群体的50.4%,比未签约群体高出20个百分点。同时,Pearson卡方检验的概率值为0.000,说明已经与家庭医生签约的流动人口市民化意愿与没有签约群体确实存在显著差异。而且,从模型1可知,家庭医生政策的系数为0.463,在0.01显著性水平下显著。将自评健康指标加入模型后(模型3),家庭医生政策的系数仍然显著(0.01显著性水平)且为正,这说明家庭医生政策确实对流动人口市民化意愿具有显著的正向影响。相对于未签约群体,家庭医生签约会使得流动人口市民化意愿水平提高56.36%(OR值-1,模型3)。可见,家庭医生签约确实能够显著提高流动人口市民化意愿。因此,家庭医生政策确实具有直接的显著的市民化效应,提高家庭医生政策可及性对于促进流动人口市民化和推进新型城镇化发展进程具有重要的现实意义。

(二)家庭医生政策的间接作用

家庭医生政策的主要目标是为社区居民提供各种相关医疗服务和健康管理,从理论和实践效果看,家庭医生政策应该具有健康效应。从调查数据看,已经与家庭医生签约的流动人口自评健康平均水平为2.88,高于未签约群体(2.84)。具体而言,已经与家庭医生签约的流动人口,其自评健康为“健康”的群体比例为89.9%,比未签约群体高4.3个百分点。相应地,已经与家庭医生签约的流动人口自评健康水平为“不健康”“基本健康”的群体比例都低于未签约流动人口(1.4%<1.7%,8.7%<12.7%)。卡方检验的概率值为0.000,说明已经与家庭医生签约的流动人口自评健康水平与未签约群体之间存在显著差异。而且,模型4可知,家庭医生政策的系数为0.531,在0.01显著性水平下显著,说明家庭医生政策确实对流动人口自评健康具有显著的影响。相对而言,签约家庭医生能够使得流动人口自评健康水平提高70.06%(OR值-1)。因此,家庭医生政策具有显著的健康效应,能够显著地提高流动人口自评健康水平。

同时,健康状况是影响流动人口市民化意愿的重要因素。数据及模型结果显示,自评健康对流动人口市民化意愿确实具有显著的影响。从模型2可知,自评健康的系数为0.187,在0.01显著性水平下显著。将家庭医生政策纳入模型后,自评健康指标的系数仍然显著(0.01显著性水平), 说明自评健康对流动人口市民化意愿具有显著的影响。流动人口自评健康每提高一个层级,其市民化意愿将提高16.77%。而且,从模型1、模型2、模型3可知,模型3中的家庭医生政策系数小于模型1,模型3中的自评健康系数也小于模型2。结合模型4可知,家庭医生政策对流动人口自评健康具有显著影响,并通过自评健康的中介而间接影响流动人口市民化意愿。因而,这使得家庭医生政策对流动人口市民化意愿的影响路径由“家庭医生政策→市民化意愿”的直接影响路径,拓展为“家庭医生政策→自评健康→市民化意愿”的间接影响路径。即家庭医生政策对流动人口市民化意愿也具有显著的间接影响。

(三)家庭医生政策的效应结构

家庭医生政策对流动人口市民化意愿具有直接和间接的双重影响,对各系数进行计算和整理,可以得到家庭医生政策对流动人口市民化意愿的直接效应、间接效应和总效应(表5)。家庭医生政策对流动人口市民化意愿的直接效应、间接效应、总效应分别为56.36%、11.75%、68.11%。即家庭医生政策对流动人口市民化意愿具有显著的正向直接效应和间接效应,家庭医生政策能够大幅度显著地提高流动人口市民化意愿。而家庭医生政策的间接效应与直接效应之比为1∶4.80,其间接效应仅占总效应的17.25%,说明家庭医生政策的直接效应在总效应中处于主导地位。因而,一定程度而言,提高家庭医生政策可及性,即可直接提高流动人口市民化意愿。当然,家庭医生政策的间接效应也超过总效应的1/6,其作用不可忽视,间接效应强化了家庭医生政策对流动人口市民化意愿的总效应。

表5 家庭医生政策效应汇总

(四)家庭医生政策效应的群体结构差异

家庭医生政策对不同流动人口群体的市民化意愿及自评健康的影响存在差异,主要体现在四个方面。一是,从模型5—8和模型9—12可知,家庭医生政策和自评健康的各个系数都显著(0.05显著性水平),且各个系数均为正,这与模型1—4的样本总体情况一致。这说明即使区分群体结构,家庭医生政策对流动人口市民化意愿的影响、家庭医生政策对流动人口自评健康的影响、自评健康对流动人口市民化意愿的影响都仍然显著。一定程度而言,家庭医生政策及自评健康的影响并不会因群体结构变化而发生彻底转变,体现了研究结论的一致性和稳健性。

二是,从直接效应看,自评健康对不同结构流动人口群体市民化意愿的影响程度大致相同,但家庭医生政策的影响效应存在较大程度差异(表6)。从各系数看,家庭医生政策系数值由大到小依次为新生代男性、新生代女性、老生代男性、老生代女性(0.758>0.590>0.433>0.308,表6)。家庭医生政策对新生代男性、新生代女性、老生代男性、老生代女性流动人口市民化意愿的影响效应也依次由大到小分别为113.40%、80.40%、54.19%、36.07%(OR值-1,表5)。则相对而言,无论是男性还是女性,家庭医生政策对新生代流动人口市民化意愿的影响效应都大于老生代流动人口。同时,无论是新生代还是老生代,家庭医生政策对男性流动人口市民化意愿的影响效应也都大于女性。可见,家庭医生政策对流动人口市民化意愿的直接效应存在明显的群体结构差异。

表6 流动人口市民化意愿的影响机制模型(分群体结构)

三是,家庭医生政策对不同群体结构流动人口自评健康的影响效应存在差异。家庭医生政策对流动人口自评健康的影响效应依群体结构由大到小依次为新生代女性、新生代男性、老生代女性、老生代男性(0.9601>0.7860>0.6048>0.5715,表5)。这使得家庭医生政策对不同群体结构流动人口市民化意愿的间接效应也存在差异。家庭医生政策对流动人口市民化意愿的间接效应依群体结构由大到小依次为新生代女性、新生代男性、老生代女性、老生代男性(0.2326>0.1817>0.1391>0.1342,表5)。因自评健康对不同群体结构流动人口市民化意愿的直接效应相差无几,故家庭医生政策对流动人口市民化意愿的间接效应的群体结构差异,主要是由家庭医生政策的健康效应群体结构差异引起的。可见,家庭医生政策对流动人口市民化意愿的间接效应也存在明显的群体结构差异。与直接效应不同的是,家庭医生政策的间接效应,无论是新生代还是老生代,女性流动人口都大于男性。

四是,从效应结构来看,即使区分群体结构,家庭医生政策的直接效应都在其总效应中占据核心地位。由于家庭医生政策对各群体结构流动人口市民化意愿的间接效应相对较小,这导致家庭医生政策对流动人口市民化意愿的总效应依群体结构由大到小依次为新生代男性、新生代女性、老生代男性、老生代女性(1.3157>1.0366>0.6761>0.4998,表5),这与直接效应的情况保持一致。则家庭医生政策对流动人口市民化意愿的总效应的群体差异情况与其直接效应保持一致。因而,一定程度而言,家庭医生政策对流动人口市民化意愿的影响效应的群体差异是由其直接效应导致的。同时,家庭医生政策对不同群体结构流动人口市民化意愿的间接效应,其意义也不同。家庭医生政策对流动人口市民化的间接效应与总效应之比,由大到小依次为老生代女性、新生代女性、老生代男性、新生代男性(27.83%>22.44%>19.85%>13.81%)。相对而言,间接效应对老生代女性流动人口更为重要,关注家庭医生政策对老生代女性流动人口自评健康的促进作用,相对更加有利于提高其市民化意愿。总体而言,现实中,新生代男性流动人口家庭医生政策可及性相对较低,存在家庭医生政策可及性的“相对弱势”问题。这与家庭医生政策对新生代男性流动人口市民化效应的“相对强势”影响形成矛盾困局,制约了家庭医生政策的效应发挥和新生代男性流动人口市民化的实现。所以,需要根据家庭医生政策可及性的群体结构差异及其市民化效应的群体结构性特征,有针对性地制定相关政策,以促进流动人口市民化的实现。

综合以上,即使区分群体结构,家庭医生政策和自评健康的影响仍然显著,但家庭医生政策对流动人口市民化意愿和自评健康的影响都存在群体结构差异,这使得家庭医生政策对不同群体结构流动人口市民化意愿的直接效应、间接效应、总效应存在明显差异。因而,注意家庭医生政策效应的群体结构差异性,对于提高流动人口市民化意愿具有重要的现实意义。

五、结论与讨论

(一)双重效应:家庭医生政策的效能特征

综合以上,可知部分流动人口在流入地城市与家庭医生进行了签约,大城市家庭医生政策覆盖了部分流动人口,一定程度上提高了流动人口基本公共服务可及性。从家庭医生政策的具体效应及影响机制来看(图2所示),家庭医生政策能够显著提高流动人口自评健康水平,具有显著的“健康效应”。而且,家庭医生政策既能直接提高流动人口市民化意愿,也会通过自评健康而间接提高其市民化意愿,即家庭医生政策具有显著的“市民化效应”。可见,家庭医生政策具有“健康效应”和“市民化效应”的双重效应。因而,家庭医生政策的建立和完善,不仅是分级治疗体系完善和医疗体制改革的重要方面,而且,一定程度而言,家庭医生政策也对促进流动人口基本公共服务均等化、提高流动人口市民化水平和提高新型城镇化发展质量发挥了重要的现实效能,具有城镇化政策的重要效能。所以,地方政府和相关部门在制定新型城镇化政策和基本公共服务政策的时候,应该将提高流动人口家庭医生政策可及性作为重要方面,以持续扩大家庭医生政策覆盖面,促进流动人口基本公共卫生服务均等化、提高其市民化水平和新型城镇化发展质量。

图2 具体影响路径

(二)矛盾困局:家庭医生政策效应的群体结构制约

家庭医生政策效应因流动人口群体结构差异而存在显著差异。从家庭医生政策对流动人口市民化意愿的直接效应和总效应来看,其效应沿着新生代男性、新生代女性、老生代男性、老生代女性的群体结构变化而呈现由大到小的演变趋势,凸显其市民化效应的群体结构性。但是,家庭医生政策可及性却呈现老生代男性和新生代男性流动人口基本相同,并远低于老生代女性和新生代女性流动人口的群体结构特征。这使得家庭医生政策对新生代男性流动人口市民化效应的相对高水平性与其家庭医生政策可及性相对低水平性之间形成矛盾困局。这一定程度上体现了家庭医生政策可及性与其政策效应之间存在“群体结构矛盾”,因而,根据家庭医生政策可及性及其效应的群体结构差异性特征,有侧重点地提高不同群体流动人口家庭医生政策可及性,对提高流动人口市民化水平尤为重要。地方政府和相关部门可以考虑坚持“社区为本”的原则,以社区居委会为主要抓手,对社区流动人口情况进行定期摸排,全面掌握社区流动人口的基本特征。在结合流动人口医疗服务和家庭医生服务需求的基础上,联合社区卫生服务中心,以老生代男性和新生代男性流动人口为重点,定期为流动人口提供社区医疗卫生服务和家庭医生签约服务,从而提高新生代男性和老生代男性流动人口家庭医生政策可及性,打破家庭医生政策效应的群体结构制约,提升其自评健康水平,促进其市民化意愿的提高。

(三)重点推进:促进家庭医生政策的区域均衡发展

流动人口家庭医生政策可及性呈现低水平性,并存在区域非均衡性和个体异质性等特征,这不仅制约了流动人口基本公共服务均等化水平的提高,也限制了家庭医生政策效应的发挥,因此,需要结合家庭医生政策可及性的区域非均衡特征,采取相关对策以提高家庭医生政策覆盖面,多渠道促进其现实政策效应的发挥。聚焦区域非均衡性,以东部地区大城市为重点,全面提高流动人口家庭医生可及性。广州市等东部地区大城市流动人口家庭医生政策可及性远低于太原市、重庆市等中西部城市。现实中,东部地区大城市流动人口自评健康水平相对较低,其医疗服务需求较大,但家庭医生政策可及性的相对低水平不仅制约了流动人口自评健康水平的提高,也不利于其市民化的实现。故广州市等东部地区大城市需要立足城市的现实发展状况和流动人口的现实需求,坚持分类治理的原则,扩大家庭医生政策覆盖面。可以聚焦流入时间较长和定居意愿强烈的流动人口群体,提升家庭医生服务的人性化水平,不断提高流动人口家庭医生政策可及性及其服务质量,从而全面提升流动人口自评健康水平和市民化程度,促进新型城镇化协调发展。当然,太原市和重庆市等中西部城市,也应着力进一步提高流动人口家庭医生政策可及性,促进常住人口家庭医生政策可及性均等化,从而促进家庭医生政策的现实效能最大化。

此外,家庭医生政策可及性还存在个体异质性等问题。农业户籍流动人口家庭医生政策可及性显著低于非农户籍群体;教育程度为大学专科及以下群体的家庭医生政策可及性相对较低;而未婚群体的家庭医生政策可及性低于已婚群体。这严重制约着城市家庭医生政策可及性的提高,也不利于流动人口基本公共服务均等化的实现,并制约着流动人口健康状况的改善及其市民化的实现。因此,需要重点关注农业户籍群体、受教育程度相对较低群体、未婚群体等流动人口,并根据这些群体的需要,充分发挥居委会、工会、妇联等相关机构和组织的作用,全面着力提高这些流动人口群体的家庭医生政策可及性,以有效地促进其公共服务均等化,提高其健康水平,增进其市民化程度,从而充分发挥家庭医生政策的健康效应和市民化效应,增进新型城镇化发展质量的持续提升。