海岸带区域可持续发展综合评价及障碍因子诊断

——以浙江省为例

2022-12-28刘荆州

崔 凤,刘荆州

(上海海洋大学 海洋文化与法律学院,上海 201306)

引 言

海岸带区域作为地球表层系统的重要组成部分,是太阳营力、地球内部营力、自然营力和人为活动的集中作用场所,这种耗散性结构导致物质能量循环极具复杂性和综合性,成为人地关系地域系统的重点研究区域[1]。具体表现为资金流、技术流、人才流、资源流等生产要素投入聚集,形成人口密度、城市化率和经济发展高水平的同时,也对海岸带区域生态、环境、资源施加巨大的压力,传统上偏离了持续性发展路径[2]。研究表明我国海岸带区域生态系统在人地冲突的发展模式下日渐式微,自然岸线从20世纪中期的14800 km下降到2014年的6500 km[3]。综合而言,海岸带区域对区域发展的联级效应和对环境资源的紧逼,推动了对其可持续发展方向的纠偏,国家层面的海洋强国战略、陆海统筹思想和生态文明理念都把海岸带区域的持续发展提到一个新高度。

近年来学者从多角度研究了海岸带区域的可持续发展。Camino等将海岸带区域生态系统服务的综合分为供应、调节和维护、文化服务等三大类[4]。Burbridge为解决仅考虑生态系统的单向模型问题提出了基于社会公平、环境和经济三者协调平衡的持续性评价框架[5],并经过模型的建构化逐步得到推广[6]。具有代表性的评价模型有压力—状态—响应(PSR)[7]及驱动力—压力—状态—影响—响应(DPSIR)框架并嵌入收益-成本分析[8],人类可持续发展指数[9]等。国内学者对以上模型的应用非常广泛,并在此基础上建构了生态、环境、经济、社会等不同维度的指标体系[10],研究区域选取也集中分布于典型的海岸带区域,行政尺度划分包括省域[11]、市县[12]和城市[13]等。更加注重项目的规划、执行过程,通过对海岸带区域的生态承载、环境容量和生态适宜性评估,增强了可持续发展评价的公信度[14]。

综上所述,已有成果为本文提供了丰富的理论基础和方法支撑,但众多研究集中于海洋经济持续发展和海岸带区域生态系统安全、生态承载力评价[15],对海岸带区域可持续发展的综合评价较为欠缺。在评价方法上采用传统TOPSIS模型,容易忽略对各类功能要素所附有的物质能量流动和交互作用强度分析。这些问题一定程度上遮蔽了海岸带区域可持续发展评价效果。浙江省作为长江三角洲的发展主体,是我国沿海省市中重要经济增长极,在各类发展要素的高强度集聚下,海岸带区域生态环境也产生了诸如赤潮灾害、海岸线侵蚀、海平面上升、生物多样性指数衰减等问题。基于此,本文以浙江省海岸带区域为研究靶区,结合已有研究框架按照经济功能、生态功能、社会功能和调适功能构建可持续发展指标体系,通过灰色关联度分析改进TOPSIS模型揭示其可持续发展演变过程和水平,并以障碍度模型分析其障碍因子,以期改进传统TOPSIS模型在海岸带区域系统评价中的问题,并为后续海洋实践发展提供参考。

1 研究区域概况

浙江省位于长三角区域,毗邻东海,海陆交互作用明显,地理区位优越。以浙江省为研究点,基于以下考虑。一是海岸带区域的典型性问题。浙江省区域面积为105 500 km2,海岸线长度达6 486.24 km,占全国岸线长度的20.3%,多天然优良海港。靠近东海大陆架盆地,石油和天燃气等矿物资源储量丰富,依托港口、渔业、旅游、油气、滩涂等发展的海洋产业结构多样。二是省内海洋生态环境优化与问题并存,推行滨海湿地恢复、海洋自然保护地面积提升和海洋生态保护红线制度等举措的同时,依然面临主要海湾富营养化、水质恶劣等严峻形势。三是数据可获得性。研究囿于评价指标的数据获取困难而未对沿海所有省份予以评价,浙江省数据相对齐全所以作为研究点。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

从宏观上构建指标体系把控海岸带区域的可持续发展水平,研究时段为2010—2016年。社会经济发展数据源自于浙江省统计局发布的《浙江省国民经济和社会发展公报》、《浙江省统计年鉴》;具体涉海经济发展、自然环境演变与治理数据源于原国家海洋局和自然资源部发布的《中国海洋统计年鉴》、《中国海洋灾害公报》、《中国海洋环境治理公报》、《中国海平面公报》,国家生态环保部发布的《中国近岸海域环境质量公报》。对于人口密度等类型指标通过具体公式计算。

2.2 研究方法

2.2.1 评价模型选取

海岸带区域因存在海陆交错影响的显著效应,对其可持续发展综合评价结构也极具开放性和复杂性,基于这种特殊地域系统内部演变过程和人地互动形成的表层格局,评价模型建构和重塑过程也因这种反演不断推进。研究海岸带区域的可持续发展水平演变过程和主要障碍因子,评价框架模型应以可持续发展理念为核心,结合浙江省海岸带区域资源和发展水平进行构建。海岸带区域可持续发展应该着重包含海岸带区域资源开发利用保育性、生态系统维稳性、自然环境承载扩容性、代际和区际传递公平性、整体发展效益协调性等目标。

由此海岸带区域可持发展综合模型划分为生态功能、经济功能、社会功能和调适功能,各维度功能通过物质能量流的交互传递,按流动强度增加会形成各类功能的基准面,每种基准面都会以正负效能建构为立体空间。按照两两相互作用关系形成6个功能基准面,分别代表不同的能量流动内涵。其中经济功能线主要为人类利用海岸带区域自然资源形成的实践活动,它能够为持续发展提供动力,但发展强度增加会造成施压趋近化;社会功能中由于海岸带区域陆海交错环境,对其可持续性水平应强化人类社会行为作用于生态资源层面,没有引入传统的社会公平效益等内容,更多出于环境伦理角度考虑人类对生态环境调适;生态功能是海岸带区域整体系统的承载禀赋和自然纳污作用力,其指标应该能够反映可持续发展的纠偏能力和水平,但其中也包括除开人类干预后自然系统内部演化产生的反作用力,由此正负效能交互共存;调适功能则是对海岸带区域可持续发展纠偏的重要手段,主要起调控和修复作用。具体各功能之间的相互作用见图1。

图1 海岸带区域可持续发展综合评价模型图Fig.1 Comprehensive evaluation model diagram of sustainable development in coastal zone

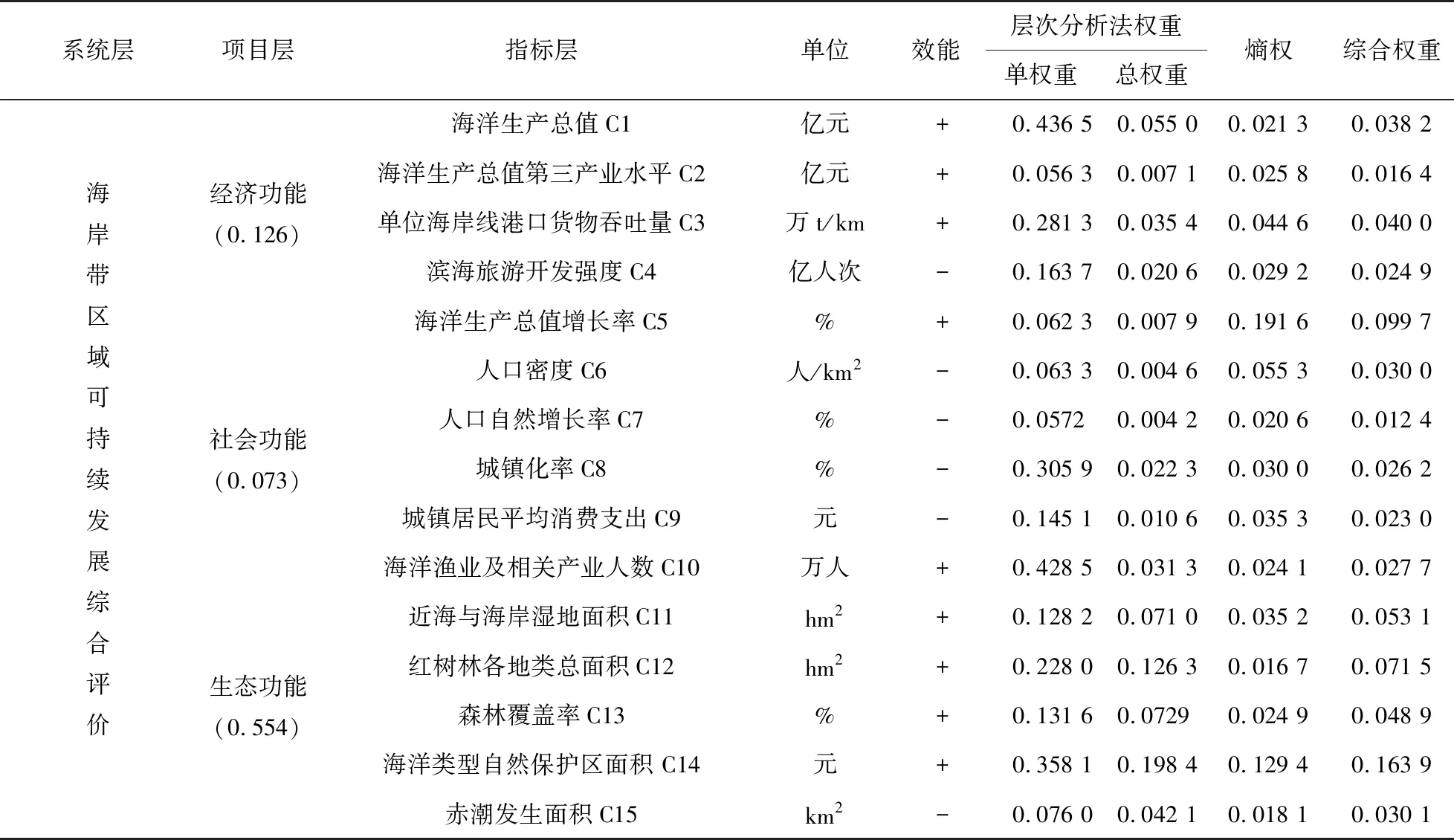

2.2.2 评价指标体系构建与权重确立

评价指标是对海岸带区域可持续发展综合水平的具体表征因子,其选取遵循科学性、典型性、共轭性和数据可获得性几大原则。构建过程具体包含以下几个方面:首先在评价模型提供的框架基础上寻找指标,结合海岸带区域发展实际情况和四大功能准则层的交互作用进行系统化解构分析,并运用德尔菲法不断重塑趋于一致;其次参考已有学者研究思路,按照海岸带区域可持续发展的可量化、可操作性,并能够从纵向时序中反映持续性演变过程和横向空间尺度中反映区域结构持续性水平[16];最后根据浙江省近年的涉海产业发展、涉海就业、总体人口密度等施压情况,近海和海岸湿地面积、海洋自然保护区、海水入侵断面等生态承载情况,海洋环境保护支出、海洋科技项目数量等生态修复情况,形成具体指标体系。指标体系包括经济、社会、生态、调适四大功能准则层,22个具体指标因子。构建指标后采取层次分析法得到主观权重为qj[17],运用熵权法得到客观权重为pj[17];其次根据最小信息熵的原理处理各指标数据,按拉格朗日乘子法计算得到组合权重为wj[19],计算公式见式(1)。构建具体指标和权重计算结果见表1。

(1)

表1 海岸带区域可持续发展综合评价指标体系和权重赋值Table 1 Comprehensive evaluation index system and weight assignment of sustainable development in coastal zone

续表1

2.2.3 灰色关联-TOPSIS海岸带区域可持续发展综合评价模型

TOPSIS模型可将一组或几组有限的方案数据进行理想化评估,通过最优和最劣解比较计算对各方案距理想目标差值进行排序,以此适用于多维度指标体系问题的优劣比较[20]。灰色关联度是一种计算系统内部相互关系的重要模型,尤其在刻画要素间的能量流向、作用力度和趋势预测分析方面具有重要意义[21]。灰色关联-TOPSIS模型测度过程如下:

(1)由原始数据矩阵X构成浙江省海岸带区域可持续发展综合评价的规范矩阵Z和加权矩阵Z′,其元素分别为Zij和Z′ij,Z′=ωZ;

(2)确定指标体系中最优解和最劣解。根据加权矩阵构建海岸带区域可持续发展评价指标体系中正理想矩阵Z+和负理想矩阵Z-,其具体元素如下:

(2)

(3)

(3)计算指标体系中对应年份的浙江省海岸带区域可持续发展欧氏距离值,D-代表最劣解的欧式距离值,D+代表最优解的欧式距离值,具体计算如下:

(4)

GSTP1(rs1695):基因多态性与自体造血干细胞移植患者血液学毒性的关系研究 ………………………… 张关敏等(7):980

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

表2 海岸带区域可持续发展综合水平层级Table 2 Comprehensive level of sustainable development in coastal zones

根据上式计算过程可知最后总体贴近度φi即为浙江省海岸带区域可持续发展综合水平。按照本研究数据处理结果并结合相关成果[22],得出φi处于0~1区间,并属于正向趋势,φi值越大表明海岸带区域可持续发展综合水平越高,反之越低。现将其可持续发展综合水平区间进行划定,具体见表2。

2.2.4 海岸带区域可持续发展综合评价障碍因子模型

现有的障碍因子测度方法主要包括因子贡献度、指标偏离度和障碍度等方法[23]。研究结合实际数据情况计算指标的障碍度φij,障碍度越高表明该指标效能对海岸带区域可持续发展综合水平影响越大,也越需要今后在发展过程中予以重视。wi为第i年对第j个评价对象的权重,yij为原始数据经过标准化后的值,具体计算如下式:

(12)

3 结果与分析

3.1 海岸带区域可持续发展综合评价结果分析

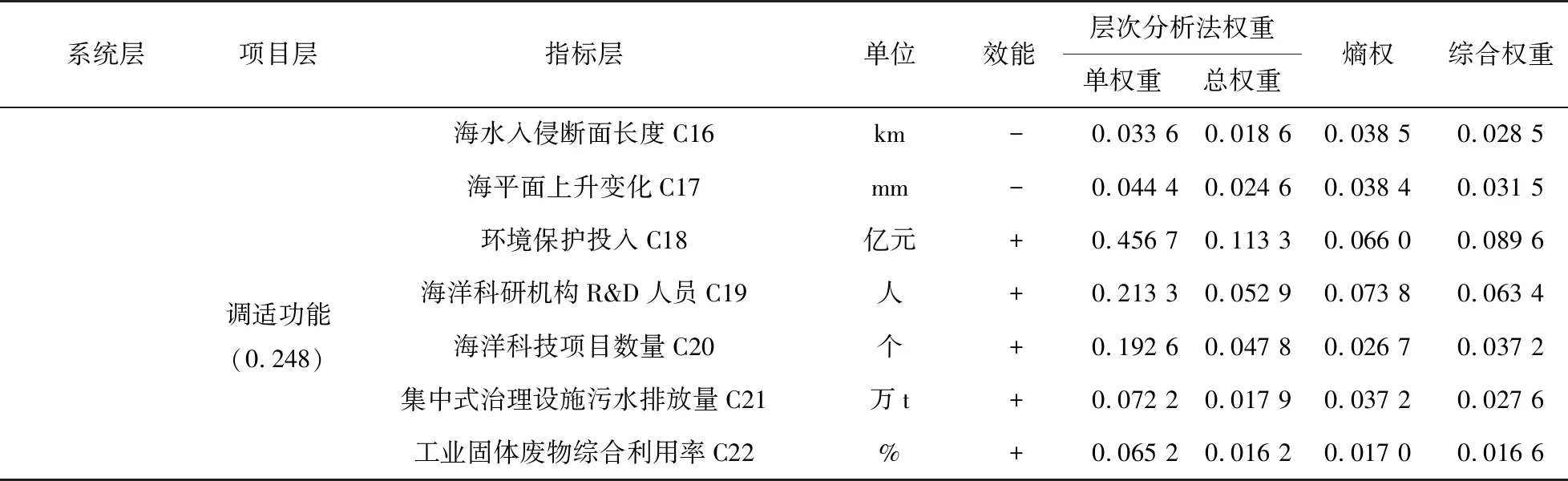

选取2010—2016年浙江省的海岸带区域相关发展数据,经过公式(2)(3)得到指标的最大值和最小值,在加权矩阵Z′基础上构建正负理想解矩阵Z′+、Z′-。各矩阵具体取值结果为如下:Z′+=[0.038,0.016,0.04,0,0.099,0,0,0,0,0.027,0.053,0.071,0.048,0.163,0.031,0,0,0,0.063,0.037,0.027,0.016];Z′-=[0,0,0,0.024,0,0.029,0.012,0.026,0.022,0,0,0,0,0,0,0.028,0.031,0.089,0,0,0,0]。再根据灰色关联模型和TOPSIS模型计算其正负理想值、灰色关联系度、相对贴近度,具体数值见表3。

表3 样本的欧氏距离、灰色关联度和相对贴近度Table 3 Euclidean distance, grey correlation degree and relative proximity degree of the sample

表3中结果显示浙江省海岸带区域可持续发展综合水平总体呈上升趋势,上升幅度相对稳定,未出现明显的波动轨迹。经过灰色关联度模型结合后,整体贴近度在0.3~0.6之间波动,研究时序区间内未出现拮抗状态。由贴近度代表的可持续发展水平从2010年的0.384发展到2013年的0.473,总体呈较低水平的可持续发展状态。再从2014年的0.505到2016年的0.576,时序内呈中等水平的可持发展状态。由此可以将浙江省海岸带区域可持续发展综合水平划分为两个阶段。第一阶段为2010—2013年较低持续性状态,时序内总体贴近度年增长除开2010年基本稳定在0.01的涨幅。第二阶段为2014—2016年中等持续性状态,此阶段总体贴近度增长了0.0712,是浙江省海岸带区域可持续发展综合水平的标志性阶段。

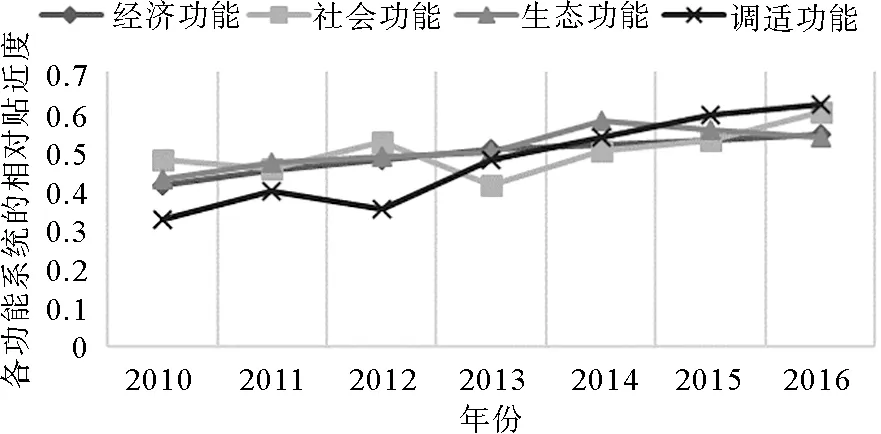

图2 海岸带区域可持续发展功能系统贴近度变化Fig. 2 Closeness degree change of functional system for sustainable development in coastal zones

3.2 海岸带区域可持续发展准则层评价结果分析

(1)经济功能结果分析。经济功能整体增长相对平稳,上升阶段以2012年为分界点。具体贴近度从2010年的0.0413发展到2012年为0.477,2013年的贴近度开始步入中等持续性状态达到0.502,之后发展至2016年为0.541。其主要原因在于海洋生产总值、单位海岸线港口货物吞吐量、滨海旅游开发强度等指标都在逐年上升,2010年至2016年间各指标数值分别增加了1.944倍、1.317倍和1.98倍。渔业总体产量也在稳步提升,经济效益向好,由此整体经济功能贴近度提升明显。

(2)社会功能结果分析。社会功能整体呈波动上升趋势,速度相对缓和,其具体划分阶段也以2013年为界。变化过程为波动上升—下降—小幅上升,贴近度在2010—2012年内为0.478、0.455、0.522, 2013年下降为0.411,之后在2015年重新进入中等持续性状态,上升到2016年已达0.598。由于社会功能所涵盖的指标体系是以环境伦理为标准,选取人类社会活动对自然环境的干扰,其指标效能也多为负向,其贴近度的波动阐明了浙江省海岸带区域可持续发展综合水平受到重要影响。

(3)生态功能结果分析。生态功能的贴近度上升速度相对较快,数值也较大。发展趋势中经历了平缓增加—平缓下降的过程,具体从2010—2014年处于增加阶段,以0.427为起点逐步上升为0.468、0.485、0.497;在2014—2016年贴近度则迈向了中等持续性状态,2014年最高峰值达到0.577,之后在保持发展趋向的基础上有所下降为0.553、0.533。尽管其指标效能存在正负交替,但从总体贴近度来看趋于持续。主要原因在于近海与海岸湿地面积、红树林各地类总面积和森林覆盖率都在2016年达到较高水平,尤其是海洋类型自然保护区面积更是达到了2 872 km2,年均增长率达到了24.69%。

(4)调适功能结果分析。调适功能的贴近度数值涨幅最大,整体为增加趋势,尤其是2012年之后呈直线上升。2010—2012年贴近度分别为0.325、0.397、0.352,但整体发展水平持续性较低,到2014年才迈入中等持续性水平,在2016年增加为0.618,明显缩小了与较高持续性水平状态。调适功能都为正向指标,其主体由于环境保护投入的影响,在2016年达到329.74亿元,比2010年增加投入304.5603亿元,年均增长率达44.47%。且海洋科研机构R&D人员、海洋科研项目数量、集中式治理设施污水排放量、工业固体废物综合利用率等都在逐步优化,形成了该功能系统的贴近度上升趋势。

3.3 海岸带区域可持续发展障碍因子诊断结果分析

按照海岸带区域可持续发展综合水平的评价模型,贴近度结果只能反映2010—2016年时序段内的纵向系统演变,但不能详细阐明指标体系内各功能子系统中指标因子的影响系数,也不能全面测度海岸带区域发展历程中对可持续发展方向施压和纠偏的主体驱动因素和作用力度。研究根据障碍因子诊断模型,测算各年度内海岸带区域可持续发展指标体系中的障碍因子,结合指标数量和障碍度影响占比选取前6位障碍因子排序。具体数据占比见表4。

表4 障碍度指标排序Table 4 Ordering of obstacle index

从表4可知,浙江省海岸带区域可持续发展的障碍因子主要为生态功能层面,包括近海与海岸湿地面积、红树林各地类面积、海洋类型自然保护区面积、森林覆盖率;还涉及调适功能层面包括环境保护投入、海洋科研机构R&D人员、集中式治理设施污水排放量等。从2010—2016年的时序区间内看障碍度排序第一的比值一直居于20%以上,2015年最高达到32.87%;排序第二的障碍度也在11%以上,2015年最高达到21.02%。结合频数聚类结果可以得到研究时期内对海岸带区域可持续发展综合评价障碍度最高的都集中与生态功能和调适功能层面。由此可见,要进一步提升海岸带区域可持续发展综合水平需要在这两个方面加大力度。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文以浙江省海岸带区域为研究案例点,根据构建的海岸带区域可持续发展综合评价模型,选取2010—2016年的相关数据运用灰色关联-TOPSIS模型,计算总体贴近度以表征海岸带区域可持续发展综合水平,具体结论如下:

第一、运用灰色关联-TOPSIS模型计算结果表明,浙江省在2010—2016年内海岸带区域可持续发展综合水平总体呈上升趋势,且上升速度平缓。贴近度从2010年的0.484发展到2016年的0.576,年均增长率为6.97%。其发展水平可分为两个阶段,虽同处上升水平,但以2014年为界可划分为较低水平持续性状态和中等水平持续性状态。

第二、准则层可持续发展评价结果表明,各功能层对浙江海岸带区域可持续发展的作用强度各异,经济功能和调适功能的演变轨迹基本趋同,演化过程也基本保持小幅波动的上升趋势。生态功能和社会功能分别经过了平缓增加—平缓下降、波动上升—下降—小幅上升的的演化过程。各功能层内部指标效能和整体上升趋势表明,浙江省海岸带区域的涉海产业、涉海产业就业人数、人口密度、渔业产量和城镇化率等都在显著增加,在产生环境压力的前提下表明能够提供更多的可持续性调控经济支撑和社会资源投入。生态功能和调适功能上升趋势和贴近度基数进步表明其对浙江省海岸带区域可持续发展水平的贡献率增大。

第三、对海岸带区域可持续发展综合评价障碍因子诊断结果表明,主要集中于生态功能和调适功能两个层面,研究时期内排序靠前的几个指标为红树林各地类总面积、海洋类型自然保护区面积、近海与海岸湿地面积、环境保护投入、海洋科研机构R&D人员、集中式治理设施污水排放量。

4.2 讨论

从研究结果可知,2016年浙江省海岸带区域发展处中等持续性状态,海岸带区域系统的自组织修复能力有待加强,尤其是应对内外界压力时敏感度较高。虽然由贴近度表征的可持续性发展趋于向好,但从各功能系统的结构来看还存在较大差距。首先是浙江省海岸带区域的经济发展能力在逐步提升,尤其是浙江省位于长江三角洲南端,在经济一体化的过程中会集聚更多的发展要素。以滨海旅游业、近海与海岸渔业、港口建设等海洋运输产业、海洋油气产业等为代表的涉海产业发展程度较高,所形成的海洋经济空间格局对海洋资源和环境的依赖程度更高,由此产生了对环境的冲击和压力。其次是海洋环境在经过自组织演化过程中,会存在负向发展趋势,诸如赤潮、风暴潮、台风、海啸等此类的海洋自然灾害对海岸带区域的发展存在较大影响。因全球气候变暖的加剧,海平面在不断上升,浙江省海岸带区域的海平面的演化趋势仍未得到修正。由此为进一步提升浙江省海岸带区域可持续发展综合水平需要注重以下两个方面;其一是改变发展理念并强化对海洋空间的认识,进行海岸带区域产业经济发展空间布局时应注重以可持续性作为衡量标准,结合海岸带区域的陆海交错特征转变经济发展方式,提升海洋经济发展质量,降低对海岸带区域生态环境影响。其二是强化海洋环境调适,提升生态系统的自组织修复和他组织调控能力,尤其是加大海洋环境保护投入力度,引入更多社会资源。