湖南森林景观格局演变及影响因子分析

——以湖南金童山国家级自然保护区金童山片区为例

2022-12-27罗紫薇黎奕晖胡希军杜心宇韦宝婧李芮芝曹诗怡

罗紫薇, 黎奕晖, 胡希军,2, 杜心宇, 韦宝婧, 李芮芝, 曹诗怡,3, 胡 益

(1.中南林业科技大学 风景园林学院, 长沙 410004; 2.中南林业科技大学 城乡景观生态研究所, 长沙 410004;3.湖南理工学院土木建筑工程学院, 湖南 岳阳 414006; 4.国家林业和草原局 中南调查规划设计院, 长沙 410014)

加大自然保护区保护力度、改进保护方式、维护森林生态系统稳定性正是响应生态文明建设目标的重要举措。近年来,湖南围绕“健康森林、美丽湿地、绿色通道、秀美村庄”林业发展主题,强化森林资源保护管理,森林资源呈现持续稳步增长态势。金童山国家级自然保护区是2016年获批湖南省第一个国家公园体制试点的重要片区之一,要回答如何实现人与自然的和谐共处这一根本问题,需要对保护区进行全方位、多层次的数据收集和相关分析,为自然保护区管理体系的建设提供科学依据。

性质、大小及形状各异的森林景观要素在空间上的分布形成了独有的森林景观格局[1]。景观格局研究多从景观结构[2]、景观类型转移、景观格局特征[3-5]、景观格局模拟[6]和影响因子等[7]角度入手,从景观格局现状、内部变化、未来预测和驱动力等方面进行分析。针对景观格局影响因子,现有研究中已有较多分析方法,例如:主成分分析[8]、多元线性回归分析[9]、地理加权回归分析[10]、除趋势典范对应分析等[11]对影响因子进行定性或定量化研究。近年来,地理探测器被广泛用于探测空间分异性、揭示分异背后驱动因素。地理探测器包括4个方面的内容——分异及因子探测器、交互作用探测器、风险区探测器和生态探测器,其中,分异及因子探测器中的q值可代表各因子对整体空间分异的解释程度,即探测全局驱动力和影响因子。地理探测器在分析区域不同类型空间分布影响因子上的功能强大,适用于进行森林景观格局影响因子方面的研究,在植被覆盖及空间分布方面,王治国等[12]通过地理探测器计算q值分析自然因素、人文因素对植被覆盖的影响,研究结果为当地改善植被覆盖环境提供理论依据;吴家荣等[13]运用因子探测器识别影响丹霞梧桐分布的主要环境驱动因子;宋媛等[14]通过地理探测器从自然因素和人为因素两个方面,识别甘肃省生态环境质量影响因素强度。

本研究以金童山国家级自然保护区金童山片区为湖南森林景观代表,通过对2005年、2009年、2015年三期遥感数据进行景观分类提取,通过景观格局总体演变和景观类型转移矩阵分析2005—2015年金童山国家级自然保护区金童山片区的森林景观格局演变状况,并通过因子探测器定性分析影响森林景观格局形成的内外部影响因子、空间定量化给出指标权重,并对影响因子权重与景观类型转移量之间的关系进行解释,可充分掌握保护区森林景观的分布规律,为保护区生态调控、低干扰下的适度开发提供借鉴方法和科学素材。

1 研究区域与方法

1.1 研究区概况

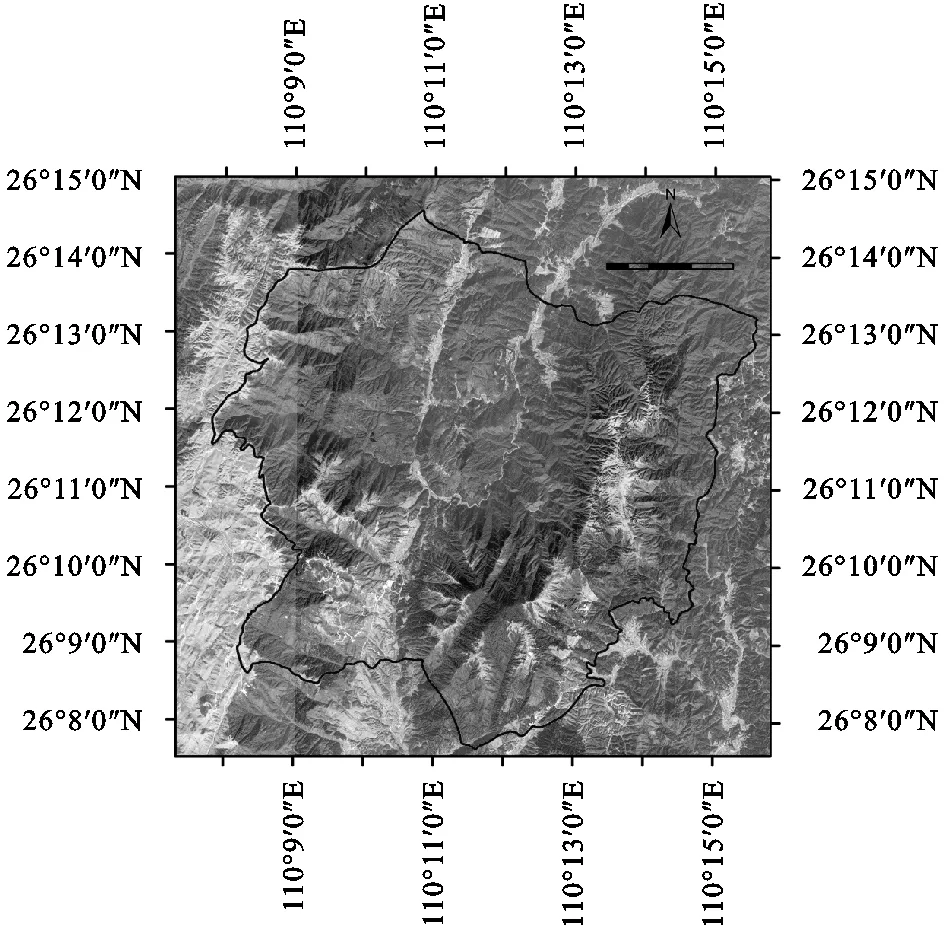

湖南气候、土壤适宜树木生长,是我国南方重点林区省,森林资源丰富。根据第九次全国森林资源清查结果,湖南省森林面积为1 052.58万hm2;森林蓄积量达40 715.73万m3,森林覆盖率达49.69%[15],主要分布湘西、湘南、湘东的山地区域。湖南金童山国家级自然保护区位于湖南省西南边陲的城步苗族自治县境内,地理坐标为东经110°07′48″—110°33′36″,北纬26°07′39″—26°20′06″,包括明竹老山片区和金童山片区,本研究仅对金童山片区进行研究(图1)。研究区域总面积为10 293 hm2,属中山深谷地貌,气候类型为中亚热带季风湿润气候区山地气候,年平均气温16.1℃,年降水量1 218.5 mm,全年日照时数在1 134.6~1 601.5 h,最高海拔1 784.1 m。保护区水平地带性土壤为红壤,母岩以花岗岩、砂岩等为主。保护区植物区系起源古老,属华中、华南区系的过渡区域,具有典型的南岭山地区域特征。

图1 研究区地理区位

保护区建立历程从20世纪八十年代开始,1981年,民族老山自然保护区成立;2009年,省级自然保护区建立;2013年,湖南金童山国家级自然保护区建立,并设立了湖南金童山国家级自然保护区管理处,对所辖的森林资源进行保护和管理,可以说,近50 a来湖南金童山国家级自然保护区处于一定的保护状态,人为干扰受到限制。

1.2 景观分类体系构建

根据研究目的,同时满足遥感影像监督分类条件,将森林景观类型主要分为针叶林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、常绿—落叶阔叶林、竹林、灌木林地、耕地、牧草地共8类。考虑到研究区河流的形状均为狭窄线状,建设用地的类型均为房屋或道路,且被耕地所围绕,因此,本研究遥感影像监督分类时,综合考虑影像分辨率、现状特征及树木的遮挡作用,将河流、道路、房屋三者信息纳入耕地信息进行监督分类[16],在完成遥感影像监督分类后,结合相关数据,通过目视解译将河流、道路、房屋单独划出,此3类数据在2005—2015年间均无明显变化,因此不作为森林景观类型参与相应分析。

1.3 数据源与数据预处理

1.3.1 数据源 研究数据主要有研究区1∶10 000地形图、森林资源2类调查数据(2015年),2005年、2009年、2015年三期遥感数据。本研究选取了三期分辨率为30 m×30 m的Landsat遥感影像为数据源(地理空间数据云http:∥www.gscloud.cn/)。研究区内用地多为林地,在选取成像时间时,多选取植被生长初期或末期质量较好的月份。选取了数据类型级别为L1T、成像时间为2005年9月9日、2009年10月6日的TM影像以及2015年4月14日的OLI_TIRS影像,三期影像数据云覆盖率分别为1%,0%,0.45%。其中,2005年9月9日数据存在有云区域,为使得3期数据研究区范围内云覆盖率为0,用同年10月11日的数据进行替换。

1.3.2 数据预处理 L1T数据产品已经过辐射定标,故数据预处理只需进行大气校正、正射校正、图像融合和裁剪等步骤,空间投影坐标系统使用WGS84UTM横轴墨卡托投影。综合实地调研采样数据、Google Earth卫星影像及森林资源二调数据,在ENVI中通过目视判读建立训练样本和验证样本,并采用最大似然监督分类法对三期影像数据进行分类提取和结果验证,结果显示Kappa系数分别为0.90,0.93,0.94,满足分类提取要求。为提高分类准确度,将分类结果进行分类后处理与目视修改。将ENVI监督分类数据导出为Shapefile格式,在Arc GIS软件中与河流、道路、房屋Shapefile数据进行联合,得到研究区景观类型分布图,并将各景观类型进行编码,转为精度为10 m×10 m的栅格图。

1.4 因子探测器

地理探测器(Geographical Detector)是探测空间分异性,以及揭示其背后驱动力的一组统计学方法,已在自然科学、社会科学、环境科学和人类健康等多领域应用[17]。本研究采用地理探测器中的因子探测器,利用q值解释各影响因子对景观格局的影响程度。公式如下:

(1)

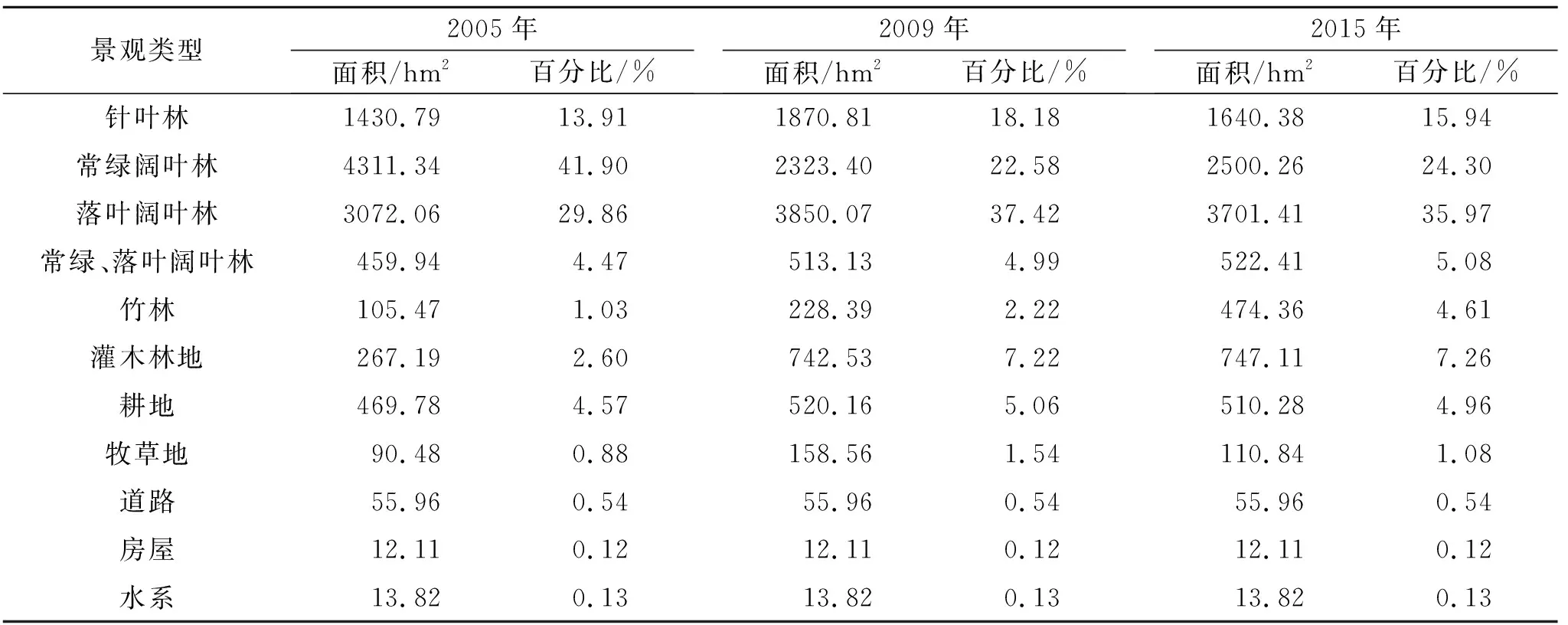

将所有自变量的q值归一化处理后,可获得影响景观格局形成的各影响因子权重值。具体步骤为:(1)格点密度确定,空间离散点准备。已知三期数据各景观类型内最小斑块面积均大于10 000 m2,综合考虑地理探测器计算精度和最大计算量,将研究范围转换为栅格大小100 m×100 m的栅格数据,即可保证在栅格转点后,每个景观斑块都能在点数据集中表现。(2)景观数据处理。将三期景观类型分布数据重分类,用1~8代表8类景观类型;提取各年各景观类型点数据,在ArcGIS中进行核密度分析,并采用自然间断点法将进行重分类分级。(3)影响指标处理。一个区域内景观格局的形成往往受到自然地理因素和人为影响因素两个方面的影响。本研究选取高程、坡度、坡向、水系、土壤以及交通因子(林区干道)、旅游因子(游步道)、村民生活干扰因子等8个影响指标,水系、林区干道、游步道对周围景观格局的影响方式通过研究范围中的点与其间的距离体现(表1)。在ArcGIS中采用以下划分方法将上述影响指标划分为9个等级(仅土壤采用4分类)进行离散化处理。

表1 影响指标处理方法

(4)数据集准备。在Arc GIS中将上述各年的景观类型分布数据、各景观类型密度分级数据和影响指标数据采用多值提取指点的方式提取至整体网格点;将各属性表分别转出至Excel参与地理探测器运算。将因子探测器结果归一化处理。

2 结果与分析

2.1 景观格局演变分析

本研究从森林景观格局的外部总体特征、内部景观类型转移两个方面,利用统计分析、转移矩阵分析法对景观格局演变进行多角度分析。

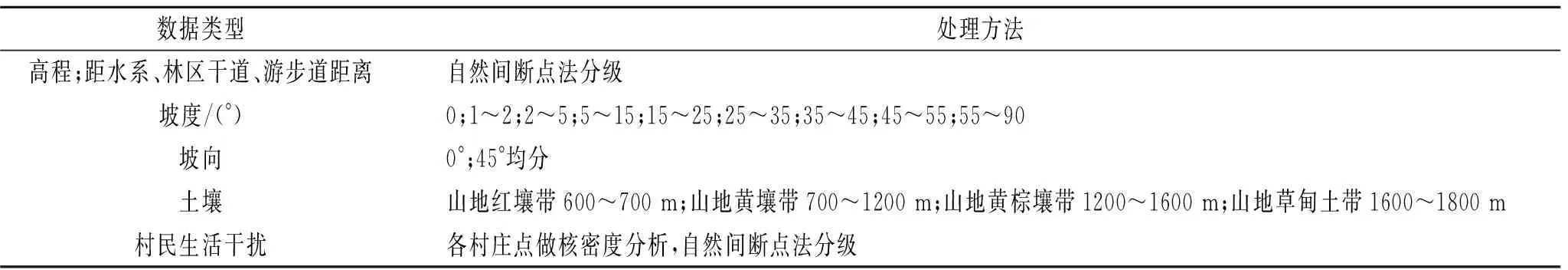

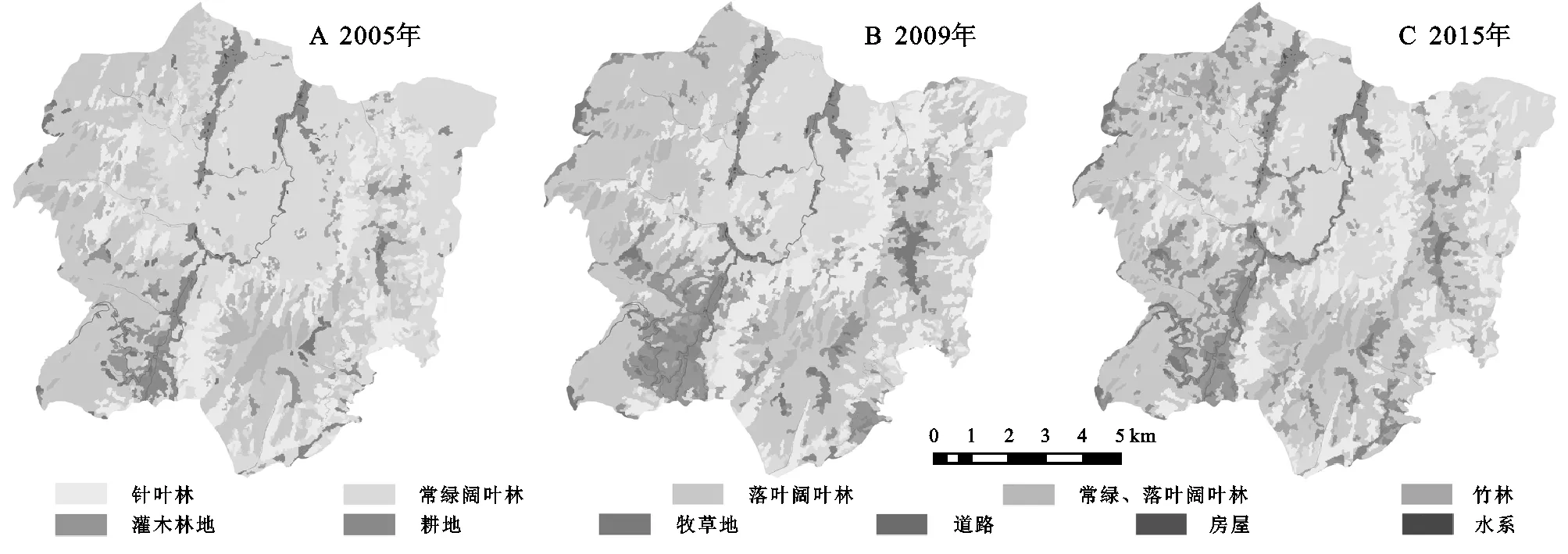

2.1.1 景观格局演变总体分析 研究区总面积为10 288.94 hm2,由2005年、2009年、2015年研究区森林景观类型分布情况及各景观类型面积统计表可以得知(图2,表2):(1)从景观类型的平面分布来看,常绿阔叶林主要分布于研究区北部;落叶阔叶林主要分布于西部和南部;耕地主要分布于道路两旁;针叶林主要为人工种植的杉木林,故而分布比较集中,主要分布于保护区中部高程较低的地带;牧草地主要分布于高海拔区域,且覆盖范围较小;灌木林与竹林的分布较为零散;(2)从景观类型的规模来看,研究区90%以上区域均为森林景观,以常绿阔叶林、落叶阔叶林为其景观基质,占总面积超60%,面积占比较大的景观类型往往分布较为集中;其次为针叶林,牧草地占比最小;(3)从各景观类型面积变化情况来看,常绿阔叶林面积整体呈现减少状态,落叶阔叶林取代常绿阔叶林成为研究区最主要的景观类型;灌木林地和竹林呈现增长趋势,其中灌木林地增长幅度较大;针叶林、常绿落叶阔叶林、牧草地占比变化幅度较小。

表2 研究区各年景观类型面积

图2 各年景观类型分布

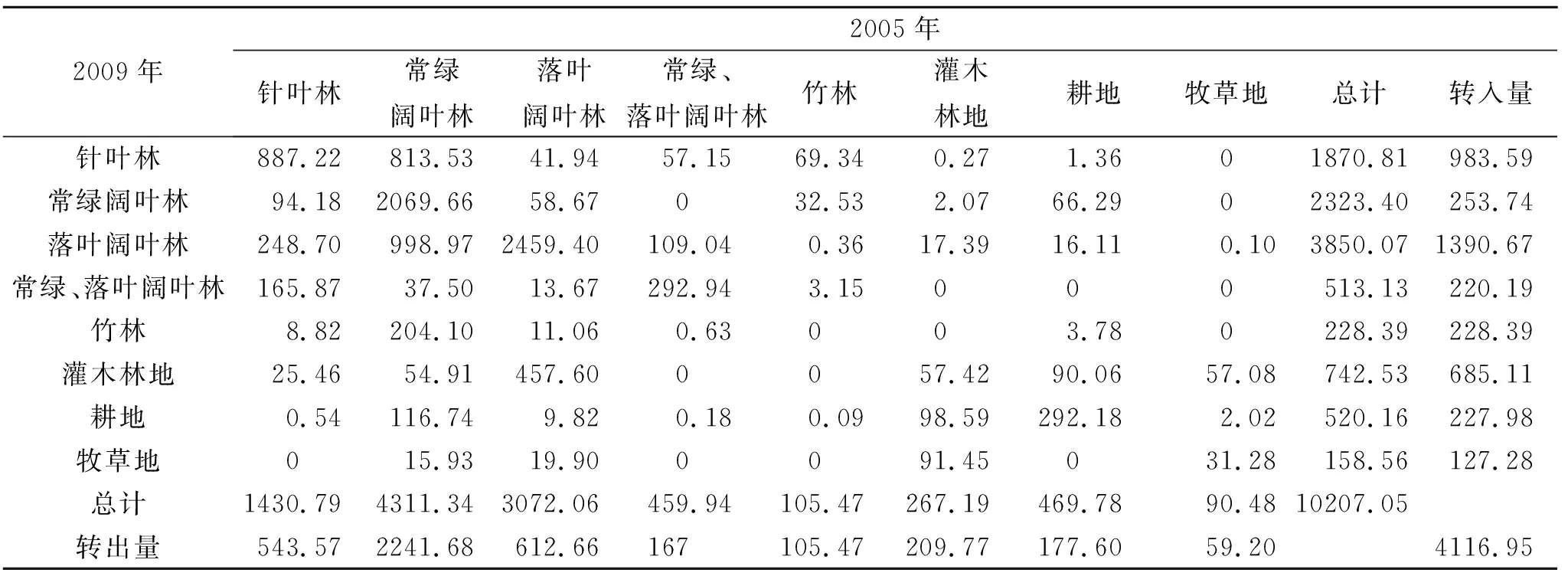

2.1.2 景观类型转移 在Arc GIS中利用面积制表工具,对2005年、2009年、2015年三期数据的景观类型面积转化情况进行统计,分别得到2005—2009年、2009—2015年研究区域景观类型转移矩阵、并对转入、转出量进行计算(表3—4)。

由表3—4可知、2005—2009年景观转移面积总量为4 116.95 hm2,占保护区总面积的40.01%,保护区景观类型动态变化较为频繁;2009—2015年景观转移面积总量为3 700.58 hm2,占比35.97%,动态变化情况减缓。落叶阔叶林在2009年、2015年有80.04%,70%的部分未发生景观类型转变,最为稳定,而常绿阔叶林在2005—2009时期段的未转变量为48.01%,主要向落叶阔叶林、针叶林产生大量转移,2009—2015年为70.13%,其变化逐渐趋于稳定;耕地、针叶林的稳定性也较为良好。竹林、灌木林地、牧草地等景观类型由于斑块面积较小,发生转移情况普遍较为频繁。耕地和牧草地主要与灌木林地之间发生相互转换。

表3 2005-2009年研究区域景观类型转移矩阵 hm2

表4 2009-2015年研究区域景观类型转移矩阵 hm2

2.2 影响因子分析

本研究主要从自然地理因素和人为影响因素两个方面进行定量分析,从社会及政策角度进行原因分析及补充。遵循区域特殊性和数据可获取性等原则,为反映10 a间影响森林景观格局的因子权重变化,选择高程、坡度、坡向、水系、土壤等5类自然地理因素因子;鉴于研究区的用地性质为国家级自然保护区,选用交通因子(林区干道)、旅游因子(游步道)、村民生活干扰因子等3类人为影响因素。

影响因子分析从景观级别和景观类型级别两个方面分别进行描述。

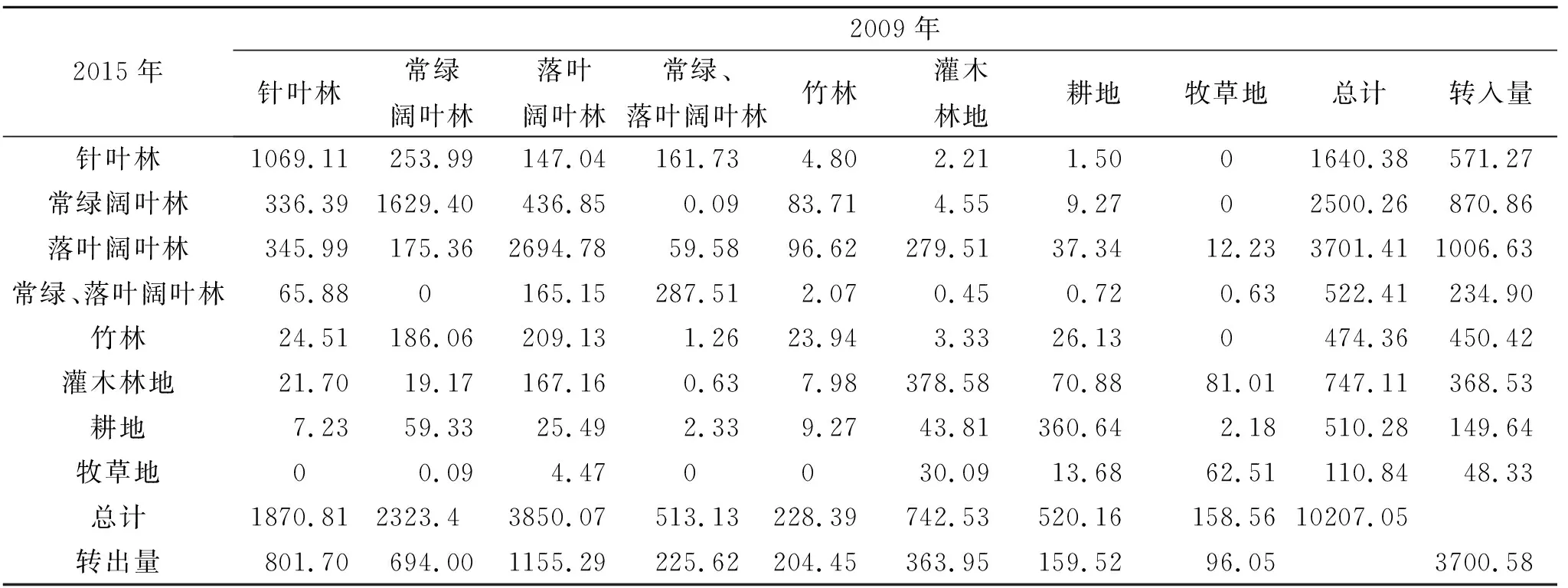

2.2.1 景观级别影响因子分析 为探究各影响因子对整体景观格局影响的权重大小,在地理探测器中,分别将三期整体景观类型分布作为因变量,当年8类影响因子作为自变量进行运算,q值归一化后的结果(图3)显示,各指标因素的影响力排序为2005年:村民生活干扰>高程>坡向>土壤>林区干道>坡度>水系>游步道,2009年:高程>坡向>土壤>坡度>林区干道>村民生活干扰>游步道>水系,2015年:高程>坡度>村民生活干扰>土壤>坡向>林区干道>水系>游步道。

图3 2005-2015年整体景观格局影响因子权重分布

(1)因子属性上,自然地理因素与人为影响因素均对区域景观格局形成产生重要影响。自然地理因素占优势,三年占比均超65%,这是由于研究区以山地为主,内部环境复杂,小范围的立体小气候特点,结合金童山较为清晰的土壤垂直分布规律,影响着植被分布,进而形成多变的景观格局。人为影响因素方面,由于村民生活干扰因子在2005年影响强度最大,2009年强度最小,其他因子在10 a间变化程度不明显,总体人为影响强度变化呈相同规律;(2)总体权重占比上,2005—2015年,自然地理因素中高程影响各年整体景观格局的力度始终最大,水系影响最小,3类人为因素中村民生活干扰的影响力度最大;(3)权重时间变化上,高程、坡向、土壤因素对景观格局的影响权重呈波动趋势,坡度的影响权重呈上升趋势;由于2009年湖南城步金童山省级自然保护区成立,随后《关于设置城步苗族自治县金童山自然保护区管理处的批复》、《湖南城步金童山省级自然保护区管理办法》等政策的发布,保护区林区干道、村民生活干扰影响受到有效控制,影响权重减小。

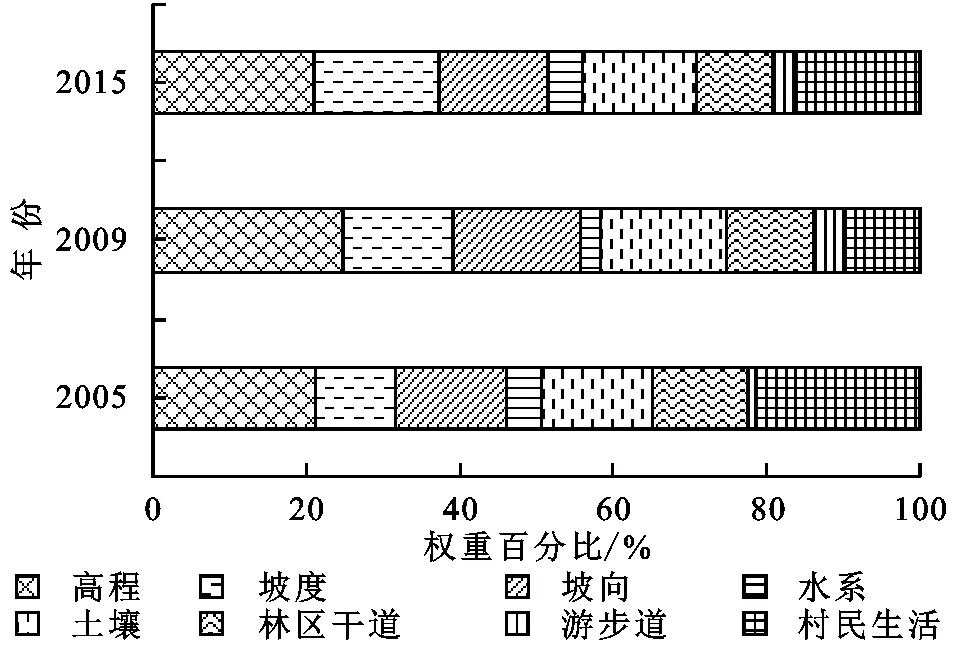

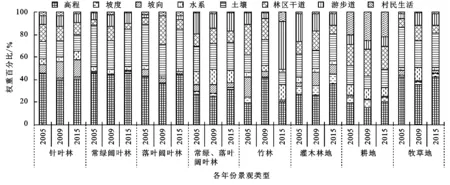

2.2.2 景观类型级别影响因子分析 将各影响因子作为自变量,分别将三年各景观类型分布作为因变量,载入地理探测器运算,获得影响各景观类型分布的影响因子权重大小及三期数据的变化情况(图4—5)。

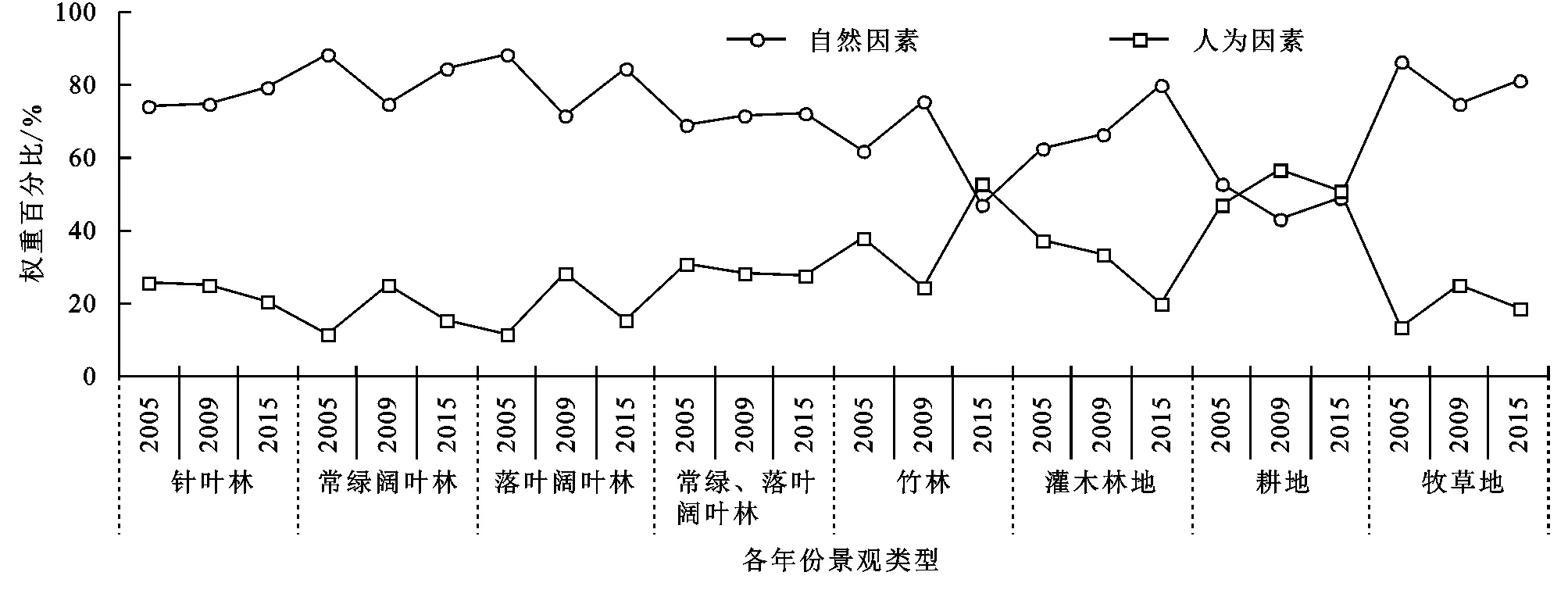

图4 各景观类型两类影响因素权重占比

由图4可知,自然、人文两类因素对不同森林景观类型分布的影响力度存在差异。在8类景观类型中,针叶林、常绿阔叶林、落叶阔叶林和常绿、落叶阔叶林受自然因素影响较大,各年权重均在0.6以上,由景观分布图可知,此类景观类型斑块面积较大,意味着同一类型景观覆盖面广、分布集中,人为影响程度有限,因此,受到地形、地貌及小气候等自然地理因素的影响较大;人为因素对耕地分布的影响明显,这是由于研究区内道路和村庄等人为影响因子与耕地均主要分布在中、低海拔区域,游客、农民活动较多,同时,金童山片区的试验区毗邻南山牧场,政府鼓励周边村民利用山林、草场资源积极发展林下种植和养殖业,转换经济发展模式,减少对森林资源的依赖,因此在10 a间耕地面积发生增长,故耕地对两类影响因素的响应程度相当,甚至在2009年人为影响因素的影响强度超过了50%;同样由于一系列政策、措施的实行,竹林、灌木林地的两类影响因素权重波动较大。

由图5可知,针叶林、常绿阔叶林、落叶阔叶林分布受高程影响最大,统计各景观点数据中高程分布,可见此3类景观分别集中分布在海拔1 000~1 400 m,800~1 200 m,1 000~1 600 m,其他高程地带少有分布,常绿阔叶林、落叶阔叶林同时受土壤分布的影响;常绿、落叶阔叶林主要受到高程、土壤和游步道的影响,竹林对高程、游步道的影响反映明显,牧草地主要受到高程、土壤的较大影响;而对于中低海拔且斑块较破碎的灌木林地和耕地而言,更多的受到高程、游步道、村民生活干扰的影响,与权重结果相对应;坡度、坡向、水系对各景观类型分布影响较小。

图5 2005-2015年各景观类型影响因子权重分布

2.2.3 影响因子权重与各类型转移量关系 由上述影响因子分析可以对景观格局演变分析中的景观类型转移进行解释:(1)针叶林、常绿阔叶林、落叶阔叶林是研究区内的主要景观类型,面积较大,地理探测器结果显示其自然地理因素占比较大,面积转移以自然演替为主;(2)常绿、落叶阔叶林因人为影响而发展受限,景观斑块大小和位置发生变动,被以落叶阔叶林为主的其他景观类型替代,同时其他类型也经过自然演替形成了常绿落叶阔叶林,因此其总面积呈增长趋势;(3)竹林因其无性繁殖能力及蔓延生长特点,对研究区典型森林景观进行侵入,占据大量其他景观类型面积,故面积转移矩阵中出现针叶林、常绿阔叶林、落叶阔叶林向竹林转移的情况;(4)一方面牧草地经自然演替转变为灌木林地,另一方面灌木林地受较大的人为干扰影响而发生逆向演替形成了牧草地,2005—2009年由于人为干扰影响发生的速率大于自然演替,故在此间牧草地面积增加,随着保护力度的加大,人为干扰减少,牧草地逐渐向更高层景观类型转变;(5)耕地景观的分布主要受人为影响因素的干扰,耕地的增加主要是由于人为的开垦,而弃耕又会导致耕地向灌木林演替,两个原因的作用范围存在差异,导致了耕地面积的增加及其景观格局的形成。

2.3 讨 论

景观格局是受到多种因素相互作用下的复合结果。本研究以湖南金童山国家级自然保护区金童山片区为湖南森林景观代表,从自然地理、人为两个角度提取了高程、坡度、坡向、水系、土壤、交通(林区干道)、旅游(游步道)、村民生活干扰因子等共计8个因子进行其森林景观格局形成的影响因素研究,其中水系、主路和次路的影响通过距离远近表示,3个距离数据是在TerrSet软件下,运用Distance工具获得的平面距离分布图,与山地环境中的实际距离存在差异,可能在一定程度上影响权重的结果。同时,本研究区复杂的小气候效应更加剧了全面揭示影响因子的难度,为寻求更为细致和本土化的景观格局影响因子,未来可提高研究精度,考虑生物因素,对局部环境指标进行监测。

本研究创新性地分析了影响因子权重与各类型转移量之间的关系,但仍处于一个定性的认识阶段,今后可尝试通过定量的方法将影响因子与转移量之间的内在关系进行量化,剖析景观类型发生转移以及转移量大小的深层原因。

针对景观格局模拟,可利用现有数据,选择模型对景观格局进行模拟预测,并考虑运用地理探测器因子探测的方法对适宜性图集中所用的影响因子图集进行权重修正,避免人为主观判定,提高适宜性图集的客观性、科学性和本土适用性。同时,针对森林景观格局的特殊性,可尝试通过植物遥感反演结合地面实测的方法,运用编程手段反演、计算植被的各项指标,并对未来植被生长情况进行预测,从而达到对未来整个景观格局模拟预测、提出科学干预手段、保证森林景观格局稳定且健康的最终目的。

3 结 论

(1)湖南金童山自然保护区金童山片区90%以上区域均为森林景观,以常绿阔叶林、落叶阔叶林为其景观基质,牧草地面积占比最小;常绿阔叶林面积减少量较大,2009年被落叶阔叶林超越成为研究区最主要的景观类型。2005—2009年景观类型动态变化较为频繁,2009—2015年情况减缓。常绿阔叶林向落叶阔叶林、针叶林产生大量转移,落叶阔叶林转移率小,最为稳定;竹林、灌木林地、牧草地等景观类型转移情况较为频繁。

(2)整体上,自然地理因素是主要影响区域整体景观格局形成的因素,除2005年村民生活干扰对森林景观的影响力度最大外,2009年、2015年高程的影响力度始终最大,游步道及水系的影响最小;各景观类型上,人为因素对耕地的分布影响明显,常绿阔叶林和落叶阔叶林内部自然条件情况复杂,受自然地理因素影响较大,其中,受高程影响最大;常绿、落叶阔叶林主要受到高程、土壤和游步道的影响,竹林对高程、游步道的影响反映明显,牧草地主要受到高程、土壤的较大影响;坡度、坡向、水系对各景观类型分布影响较小。

(3)影响因子分析可对景观类型转移进行解释:常绿阔叶林、落叶阔叶林面积转移以自然演替为主;常绿落叶阔叶林因人为影响导致景观斑块大小和位置发生变动,与其他景观类型发生相互转换;竹林对典型森林景观进行侵入,占据大量其他景观类型面积;自然演替与人为影响的双重作用导致牧草地与灌木林地、耕地与灌木林地间发生景观类型转变。可见,研究区森林景观格局的形成是各影响因子对各景观类型综合作用的结果。