乡村振兴视阈下呼伦贝尔草原旅游业发展

2022-12-26郭景福药劲松

郭景福 药劲松

经济发展通常是从一种经济形态演化升级到更高级经济形态的过程。作为绿色朝阳产业,旅游业具有满足人性文化、审美、休闲和康养的内在价值,其正外部性和乘数效应又能促进要素流动,推动产业聚集与发展,促进经济增长。

近年来,草原旅游吸引了越来越多游客的目光,成为新的旅游聚焦点和经济转型升级的新亮点。作为我国最美六大草原之一,呼伦贝尔牧区具有发展草原旅游得天独厚的资源条件,辽阔无边、风光秀美的茫茫草原景观,以及具有特色鲜明、厚重历史的北方游牧民族文化,共同构成了呼伦贝尔草原旅游富有吸引力的景观元素。草原旅游已成为呼伦贝尔牧区经济结构战略性调整和牧区经济发展的源动力,拓宽了牧民增收渠道,推动了乡村及牧区振兴和牧民的共同富裕。

草原旅游“生态为本,文化为魂”。本文探讨了呼伦贝尔草原旅游业发展战略和SWOT分析,研究了如何开展保护草原生态,塑造草原旅游精品,以“巴尔虎”民族文化旅游标志拓展草原牧区文化体验游,以及构建“草原旅游+”“一二三产业综合体”等草原旅游发展的路径和对策。

一、草原牧区的分布及功能

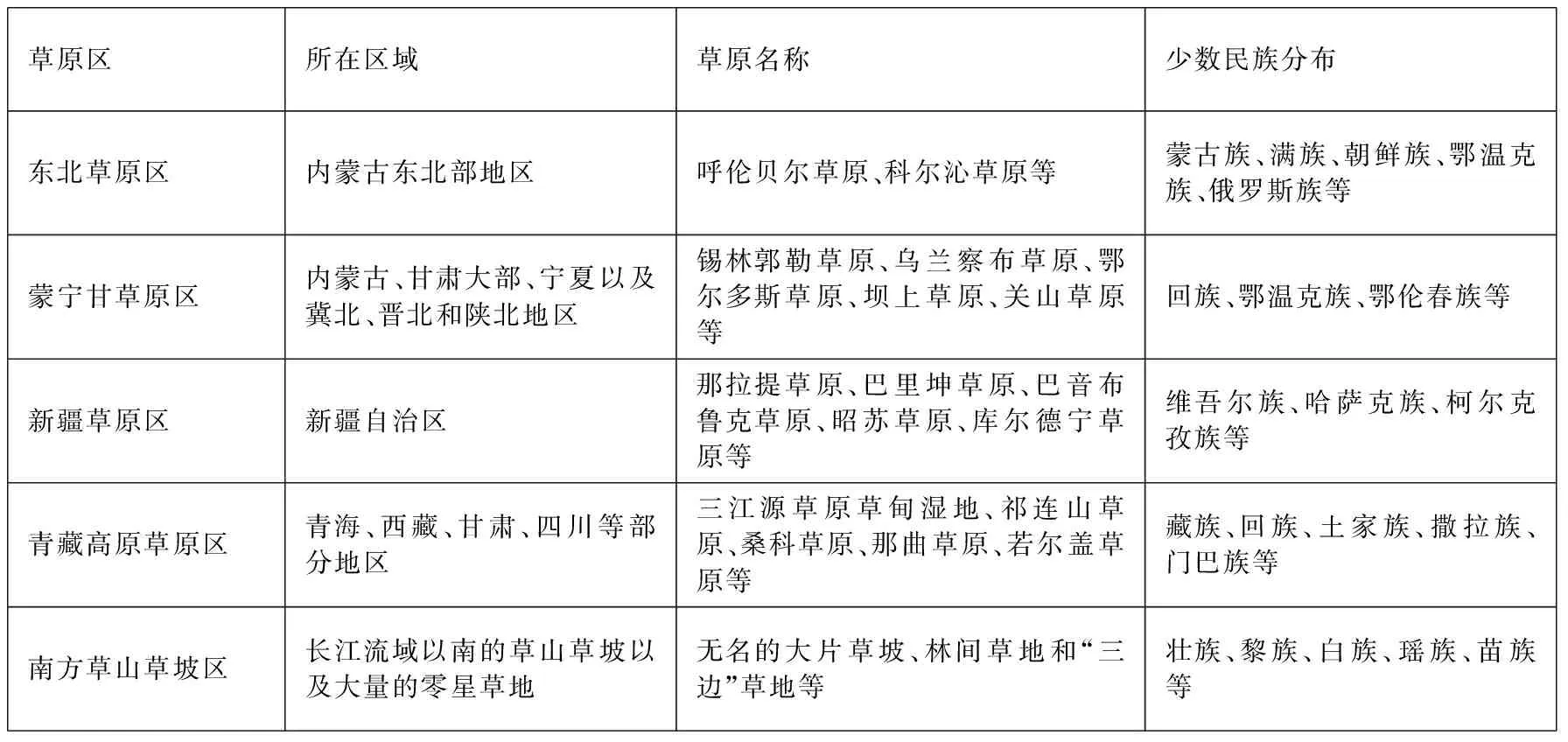

我国草原牧区大部分位于北方干旱和半干旱的西北民族地区,面积近四亿公顷,超过国土面积的40%,大约是耕地面积的三倍,是我国陆地上面积最大的生态系统和生态屏障。[1]我国北部的内蒙古、西北的新疆等六省区是我国主要牧区,按地理区位划分,有以下几个草原牧区(如下表1)。

表1 草原行政区分布

民族地区的核心问题是发展,发展的关键是提升特色产业竞争力。从经济的角度探讨草原牧区的特色产业发展,包括草原旅游业、畜牧业等有助于推进草原牧区的乡村振兴和牧区现代化。生态文明是一切文明的基础,草原文明是中华文明的重要组成,从生态的角度研究牧区草原生态保护,有助于牧区生态文明建设和草原生态系统的可持续性,而草原生态可持续性又是牧区经济、文化与社会可持续性的基础。草原牧区基本上是我国众多少数民族的发源聚居区和栖息地,比如呼伦贝尔是我国北方少数民族和游牧民族的发祥地之一,有全国唯一的鄂伦春、鄂温克和达斡尔人口较少民族自治旗。草原牧区的三大功能之一是文化传承,草原牧区的进步发展有利于少数民族文化的传承与发展。因此,草原牧区具有多重功能和多元价值(如下表2),牧区发展对我国的食物链与生态链安全、民族团结稳定、社会和谐以及国家边防安全等都具有重要意义。

表2 草原牧区的多重功能和多元价值

我国草原牧区大部分位于边疆民族地区,除内蒙古草原外,几乎都处于曾经深度贫困的“三区三州”和十四个集中连片特困区。民族要复兴,乡村应振兴,产业必兴旺,培育草原牧区特色产业可持续的竞争力是推进乡村(牧区)振兴的关键。新时代,以“休闲型”产业拉动经济增长,成为发达国家和地区优化产业结构的普遍模式。因此,在全国范围内完成脱贫攻坚并开启乡村振兴之际,研究占国土面积超过40%的草原牧区的草原旅游业发展问题,有助于实现牧区产业规模化、牧民职业化和牧区美丽化的乡村振兴目标。

二、呼伦贝尔草原旅游业发展战略

经济高质量发展的过程是产业不断更迭,结构不断优化升级的过程,是产业结构的合理化和高度化同步推进的过程,也是现代产业体系的构建过程。2012年我国经济进入了以创新驱动的高质量发展阶段,经济发展呈现出多个方面的结构性变革。一是第一产业占GDP的比重进一步降低,由2016年的8.1%降低到2020年的7.7%;二是服务业占经济总量的比重显著上升,由2016年的52.4%上升到2020年的54.5%[2],高品质的服务业成为需求牵动经济增长新动能;三是各类产业在其内部向高附加值转型升级。当衣、食、住等物质性需求得到一定程度满足后,消费者开始追求差异化体验、生态休闲、回归自然、健康养老等精神性幸福需求,需求侧结构升级推动了作为五大幸福产业之首旅游业的快速发展。

随着“全域旅游”的推进,以“旅游+”多业融合在脱贫攻坚实践中发挥了“产业发展脱贫一批”的重要作用,也必将在推进乡村振兴的历程中助力推进“产业兴旺”。草原旅游是以草原自然生态系统为载体,以草原牧区文化为核心,以草原风光、民族文化、人文历史和牧区的生产、生活方式为体验的旅游休闲活动[3]。消费市场需求侧的拉力和草原牧区差异化特色资源供给侧的推力促进了草原旅游业的快速增长。据地方政府工作报告及经济社会发展统计公报,2017至2019年期间呼伦贝尔草原、伊犁草原的旅游人数年平均分别增长了15.3%和52.7%,增长率远大于我国2018年GDP的6.6%的增长率。在国家大力倡导生态文明、绿色发展和国家生态功能区战略背景下,草原消耗型的畜牧业将受到限制,草原保护利用型的旅游业将得到扶持,并正在成为草原牧区的战略支柱产业。

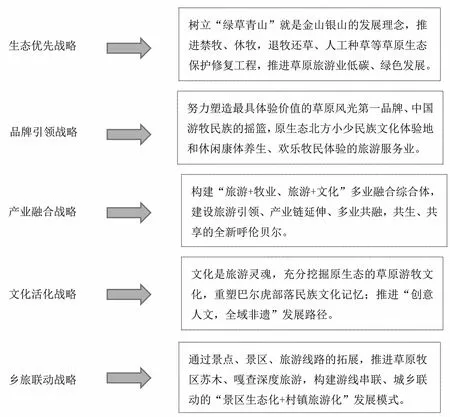

产业战略以聚焦提升可持续的市场竞争力为目标导向。近年来,呼伦贝尔市坚定不移地走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路,以打造国际化高端旅游目的地为目标,充分发挥高质量的草原生态资源、少数民族文化、边疆地理区位等资源,给旅游产业植入“生态的根、文化的魂、文明的韵”,不断提升草原旅游业的市场竞争力。根据呼伦贝尔“生态立市、牧业稳市、旅游活市、贸易兴市、文化名市”的发展方向,呼伦贝尔市产业发展战略应定位于“草原绿色生态屏障、草原牧业畜产品生产加工基地、生态旅游休闲度假胜地、蒙俄跨界交流前沿、少数民族文化殿堂”。在区域发展方向和产业发展战略指导下,进一步分析呼伦贝尔市草原旅游产业发展战略如下图1。

图1 呼伦贝尔旅游业发展战略

三、呼伦贝尔草原旅游业发展的SWOT分析

呼伦贝尔市因境内的呼伦、贝尔两湖而得名,是世界级生态、文化旅游资源的集聚地。呼伦贝尔草原由其辖区内的牧业四旗(新巴尔虎左、右旗、陈巴尔虎和鄂温克族自治旗)组成,总面积8.3万平方公里的天然草原被誉为“世界上最美的草原”之一。草原由东向西横跨森林草原、草甸草原和干旱草原三个不同地带,目前开发的主要草原旅游区有呼和诺尔草原旅游度假区、金帐汗草原旅游度假区、巴彦呼硕草原旅游区、道乐都景区等。

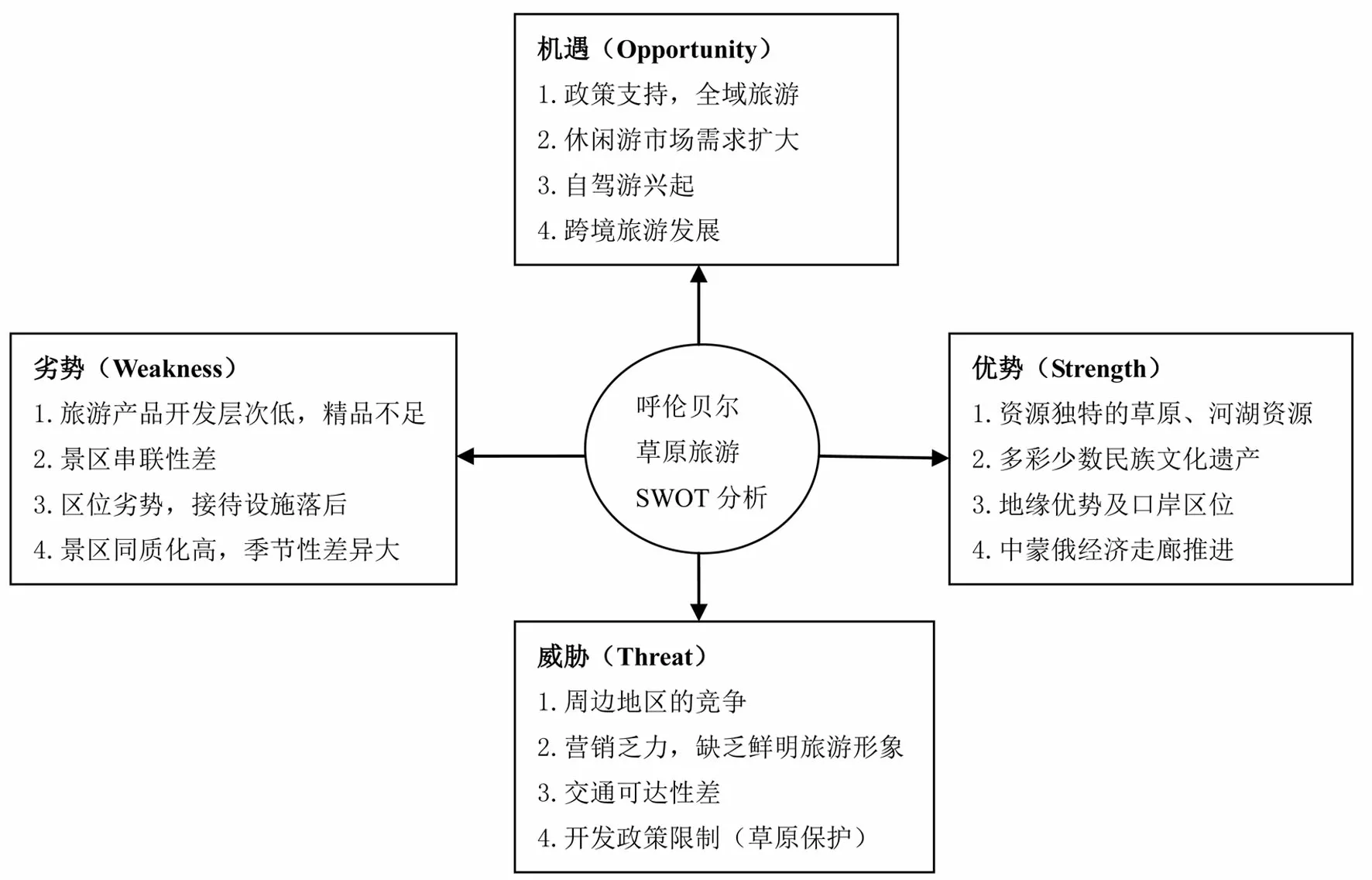

SWOT矩阵是对某一产业发展进行决策分析的常用工具,基本原理就是把与分析对象密切相关的各种内部优势资源、劣势束缚和外部发展机会、挑战威胁等通过矩阵形式列举出来,然后用系统分析的原理对相关各要素相互匹配起来进行综合分析,进一步逻辑推理得出相应的发展战略等推理决策。

通过市场调查以及相关资料分析得到呼伦贝尔市草原旅游业相关SWOT要素如下图2。

图2 呼伦贝尔草原牧区旅游业发展的SWOT分析

原生态草原景观与北方少数民族文化是草原旅游最具“体验力”的元素。综合上图呼伦贝尔市草原旅游业各个SWOT要素,通过综合评价优势、劣势和机会、挑战,遵循“草原资源的精品化开发、文化资源的创意化转化”的原则,在全域旅游国家战略引导下,充分发挥优质草原、民族文化特色与联通俄、蒙的区位优势,克服交通、设施、季节、政策制约等劣势,探索呼伦贝尔草原旅游业发展的路径对策,努力塑造呼伦贝尔“天堂草原·游牧故乡”国家全域旅游先行示范区,推进乡村(牧区)振兴。

四、呼伦贝尔草原旅游业发展路径

内蒙古呼伦贝尔市正坚持自生能力市场化原则、绿色发展生态化原则、旅游牵动融合化原则及文化传承民族化原则,持续提升草原景观的吸引力开发,完善旅游配套基础设施,努力塑造成“最美草原”旅游目的地、“游牧文化”摇篮、“蒙古长调”之乡、蒙古国跨境游窗口,着力提升游客的满意度、幸福感,同步推动草原旅游成为第三产业龙头和产业转型升级的新亮点、增长极。

(一)保护修复草原资源,塑造草原旅游精品

供给侧推动经济增长的前提条件是供给品契合消费市场需求,作为幸福产业之一的旅游业能够满足人们不断增长的对美好生活向往的需求。旅游资源,或“旅游吸引物”的关键价值是对游客的吸引力,具有对人群产生定向吸引功能,并进一步激发旅游者的旅游动机,正如Leiper所阐述的“旅游吸引物具有显著的激发旅游活动的能力”[4]。因此,推动旅游业发展的第一动力是差异化高品质的旅游资源。高品质原生态的草原自然景观是草原旅游业发展的根基,能使游客获得生态价值感知、情感价值感知、文化价值感知等多重感知价值[5]。

本文课题组于2020年8月在陈巴尔虎旗呼和诺尔草原、新巴尔虎左旗阳光牧场景区和鄂温克旗的辉河湿地风景度假区开展游客随机问卷田野调查,调查显示游客对呼伦贝尔旅游形象最关注的词汇排名前三位是“草原、牛羊、民族”,“静静的欣赏草原风光”在所有体验项目中位居第一位。显然草原旅游主要吸引力是美丽原生态草原的体验观光,游客最希望欣赏到“天苍苍、云悠悠、野茫茫,风吹草低见牛羊”的美丽动人的草原牧歌场景,体验原生态的蓝天、绿草、净水和马背少数民族的牧羊文化与生活,获得久居嘈杂城镇所向往的悠闲慢节奏的、释放职业压力又富含生活乐趣的身心放松。因此,对草原资源的保护与修复是草原旅游业可持续、高质量发展的前提基础,只有原生态高品质的优质草原牧场才能具有可持续的旅游吸引力,才能打造高端、具有独特天堂草原体验的休闲观光旅游目的地,实现保护草原与普惠社会的旅游可持续发展之路。

草原是典型的多样性生态服务生产区域。根据全国主体功能区划,呼伦贝尔草原牧区被列为“草甸生态功能区”。因此,呼伦贝尔牧业四旗的草原资源、草原景观的生态保护不仅是培育王牌草原旅游精品路线、景区和高端产品的关键,是牧业四旗畜牧业发展的物质基础,也是草原文化传承的摇篮,更是关系到国家战略层面的北方生态屏障建设,应采取多种措施保护和修复草原资源,推动草原牧区生态保护、生产经营、生活方式与草原文化传承有机结合。一是制度体系建设。完善呼伦贝尔市全域旅游生态保护条例,对呼伦贝尔旅游发展的各个方面进行明确的制度性规定,强化生态旅游发展的制度保障,包括履行草原生态环境损害赔偿制度、责任追究制度等;二是针对旅游资源开发、旅游发展、畜牧业发展、基础设施建设等涉及的生态破坏行为进行专项整治,在草原生态脆弱区和过度开发景区限制游客活动范围,严格执行国家有关禁牧、休牧、轮牧、草畜平衡和舍饲养殖政策,将牧民的生产生活对草原环境的不利影响降至最低;三是加强草原生态修复。针对退化牧场在天然草原生态修复区、草原限制发展区,沙地综合治理区的退化放牧场上实施围栏封育等措施促进草原自然修复,同时因地制宜实施切根、松土施肥、补播、肥水耦合等综合措施修复退化草原牧场;针对退化打草场采用“水肥耦合、切根+施肥、松土+施肥”等综合技术措施,推进生态修复退化打草场,提升干草产量,并实现多年生优质牧草比例增加。

草原旅游的本质是在欣赏独特草原自然景观的同时实现身心的放松、休闲与牧区文化的体验[6],这种体验的感知价值直接影响了游客的旅游满意度和生活幸福度[7]。呼伦贝尔市可依托良好草原牧场资源塑造草原旅游精品景观,实现“人―畜―草”三要素有机融合的草原旅游升级版。例如,以牧户深度体验游为主题,努力把新巴尔虎左旗罕达盖苏木的阳光牧场塑造成不出国门的新西兰牧场、草原体验游示范点、现代牧场展示区,把陈巴尔虎旗的呼和诺尔草原生态文化旅游区打造成“天堂草原·牛羊乐园”的精品草原观光度假区,推进新巴尔虎右旗呼伦和贝尔两湖国家草原公园建设。

(二)以“巴尔虎”民族文化旅游标志拓展草原牧区文化体验游

人类是自然生物性与文化社会性的二元复合体,依靠自身创造的差异性文化聚集成社会群落,即民族。文化是民族之源、旅游之魂,文化与旅游融合、互动将进一步整合和激活旅游资源中的文化灵魂,传承优秀民族文化。蒙古族的草原游牧文化是一种逐水草而居的游动生计方式,“天人合一”的生态意识是游牧文化的核心思想,追求“人、畜、草”三者之和谐平衡;蒙古长调作为游牧民族文化的代表,产生于生产方式“由猎向牧”的过渡时期,是离自然最近的一种音乐,也是对人们保护草原环境意识的唤醒;族源传说也是一个民族重要的历史文化,这种“天神始祖”往往成为人们的崇拜和记忆符号并形成“文化共鸣”。本文课题组在田野期间收集到如下关于巴尔虎蒙古部落起源传说:

呼伦贝尔市有三个巴尔虎旗,陈巴尔虎旗和新巴尔虎左、右旗。巴尔虎是古老的蒙古族部族之一,早期先民生活在俄罗斯贝加尔湖附近区域。18世纪初,为布防北部边境清政府分两次实施“移民戍边”,将巴尔虎青壮年派往呼伦贝尔边境线,第一次驻防地为陈巴尔虎旗,第二次分别驻防在新巴尔虎左、右旗,形成了目前的巴尔虎三旗。在远古时期,巴尔虎有一个美丽的民族起源传说。一个名叫巴尔虎代巴特尔的猎人经常在贝加尔湖畔打猎。一天,他发现湖中有七名美丽姑娘在洗澡,巴尔虎代巴特尔趁机藏起了一名最小姑娘的衣裳。姑娘们洗完澡穿上了各自的衣裳,瞬间变成了纯洁的白天鹅飞上了天空,而最小少女没找到衣裳无法变回原来的样子了,急得眼泪汪汪,巴尔虎代巴特尔走出来安慰,把她带回丛林的家并娶她为妻。几十年后,他们养大了11个男孩,男孩又各自成了家,繁衍成最初的巴尔虎部落11个姓氏。(口述者:新巴尔虎左旗60岁老牧民)。

旅游的体验是追求、汇集、观赏和研究异地、异族文化符号的过程。独具特色的民族历史文化是草原旅游的重要符号和基本要素,草原旅游以草原为根、牧区文化为魂,以享受草原自然生态为本,以体验牧区文化和少数民族文化为魂。本文课题组以“巴尔虎”族源文化为核心规划设计呼伦贝尔草原旅游标志如下图。该旅游符号的文化内涵是蓝色背景代表纯净的贝加尔湖湖水,白天鹅传说为巴尔虎民族的始祖母;马是蒙古族文化的精灵,马头琴是其文化符号;长的五线谱代表蒙古长调,表示呼伦贝尔草原是蒙古长调的故乡。

图3 巴尔虎民族旅游标志

文化是特定人群的共同意识,蕴含着一个民族集体认同的价值观、道德准则和心目中的“世界图景”。多样性、差异化的少数民族文化是稀缺的经济资源,合理开发利用可创造较大经济价值。旅游过程中游客对民族文化的表达、体验、感知与释放是无声无形的,并以其历史性、民族性和文化艺术性等特征与旅游活动产生互动与共鸣。旅游文化符号作为旅游活动的标志物,是人类社会基于民族历史、文化信仰和自然地理而构建的社会关系的符号表达。简明且有深刻内涵的旅游符号标识(Logo)有助于提升吸引力系统的品质和游客感知,直接关联着游客体验的效果。这种“标志符号”是旅游吸引物社会属性中突出的组成部分,可拓展形成具有较强吸引力的旅游吸引物,可广泛应用在各类景区景点的宣传推广,以及衍生出相关扩大化的旅游资源。呼伦贝尔草原牧区的“三牧”文化是草原牧区旅游的灵魂,提升草原牧区旅游满意度和获得感的关键在于将牧区、牧业和牧民的民族、民俗文化融入旅游产品设计和开发活动中,包括上图巴尔虎民族旅游文化标志的设计与推广,此旅游标志可应用于巴尔虎族源朝圣地、爱情许愿池等景观设计与推广等文化体验场景。

旅游的深层次内涵是文化的体验与感知,旅游与文化的相互渗透融合使得文化成为旅游最重要的内涵特征,显示了旅游产业文化化的发展趋势。文化体现着休闲观光度假区的内涵特色,又是休闲旅游吸引物的核心灵魂,同时文化又在旅行者的旅途中得以传播,实现“以文塑旅,以旅彰文”。呼伦贝尔被誉为“蒙古民族的发祥地”“中国游牧民族的摇篮”,千百年来,蒙古、东胡、匈奴、鲜卑、契丹等众多部族在此转徙、征战、割据,在呼伦贝尔广袤草原上演绎了一幕幕少数民族生存与发展的历史篇章。因此,呼伦贝尔草原旅游应努力塑造“大草原、大族源”品牌,塑造具有民族历史文化符号记忆的草原文化旅游品牌。位于新左旗阿木古郎镇以北20公里的甘珠尔庙为乾隆五十年赐庙,乾隆皇帝亲笔撰写匾额“寿宁寺”,此处可围绕“草原+宗教文化”进行融合开发,开展草原观光、休闲度假、民俗娱乐、宗教祭拜等多项高品质、全方位的旅游文化活动;陈巴尔虎旗整合了岗嘎墓地、古松神树、天鹅圣湖三处旅游资源,打造蒙源朝圣旅游景区,通过建设巴尔虎圣火祭坛、岱巴特尔神像、图腾柱、朝圣广场等景观,塑造蒙古族源朝拜圣地、巴尔虎蒙古族人的精神家园。

(三)以“草原旅游+”构建“一二三产业综合体”,促进多业融合与牧区振兴

产业聚集过程中的产业互补将导致产业间的耦合,其耦合效应通过契合市场需求过程中的资源匹配、知识共享、学习促进产业结构向高端化演进升级,进一步推动经济高质量发展和区域振兴。“一二三产业综合体”以乡村旅游推进农业功能性、农村社会性和农民文化性之间的融合发展并满足游客的功能性、精神性、趣味性、知识性和文化社会性多重体验价值[8],这种多业融合发展的综合体符合“人的欲望在数量上是无穷的,在种类上是多样的”经济学假设[9],并推动乡村产业结构优化升级。

以“旅游+”为牵引构建的“一二三产业综合体”既能满足游客对特色产品的客观功利型体验,又能满足其对民俗文化的主观享乐型体验。呼伦贝尔陈巴尔虎旗强化旅游产业综合带动效应,通过实施“旅游+”战略,推进文化产业、农牧产业、体育产业等与旅游业的深度融合,构建全域旅游下的“产业全融合大格局”。通过“旅游+文化”项目培育民俗节庆演艺产品,将民间文化艺术融入旅游线路,展示当地历史文化、少数民族文化与生活;培育游牧文化体验旅游,在游牧文化体验地、游牧文化博物馆、特色蒙古美食体验中心、文化演艺活动等融入游牧文化元素,让游客体验陈巴尔虎厚重的文化肌理,构建具有陈巴尔虎旗文化特色的文化旅游商品体系;通过“旅游+牧业”项目推进“牧户深度游”,加快“牧业旅游示范点”“生态草牧业示范区”建设,同步开发多元化的牧业旅游产品,包括牧户骑马、牧羊、草原餐饮、蒙古包住宿、牧业生产体验等。

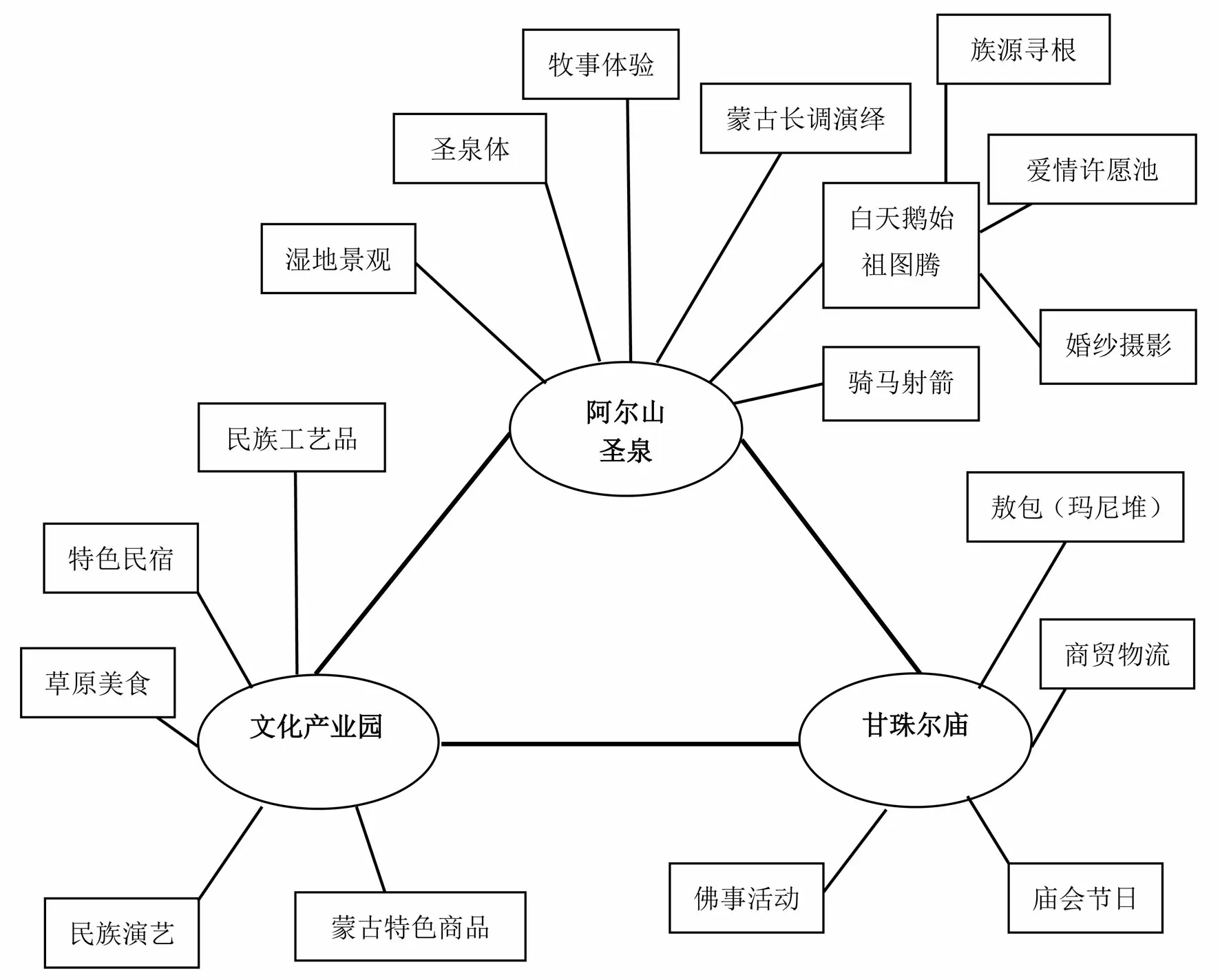

按照“回归生态、传承文化、享受自然、体验生活”的乡村旅游发展理念,新巴尔虎左旗立足草原、湖泊自然旅游资源,深入挖掘草原牧区文化、民族与宗教文化等人文资源,将自然资源与牧业生产、观光、生活体验整体设计和串联,推动草原旅游、休闲牧业从单一的草原生态观光游向民俗宗教游、健康养生、牧业体验、优质畜产品展销、商贸物流等复合型多业综合体的“第六产业”转变,以全产业链理念拓展旅游产业增值、增效空间,并通过“三产融合”实现“四生兴旺”,即“生产、生活、生态、生意”同步改善的乡村振兴。

“一二三产业综合体”推进了乡村牧区由农牧业初级生产空间向现代消费空间的转型升级,是促进农牧民增加财产性收入、增加岗位就业的有效路径。下图为内蒙古新巴尔虎左旗以阿木古郎镇和甘珠尔庙为核心构建“旅游+牧业+文化”产业综合体的架构思路。

图4 新巴尔虎左旗“旅游+”综合体

(四)完善和提升草原旅游服务设施功能

作为经济社会活动的“齿轮”,基础设施和服务属于普惠型公共产品范畴,包括道路交通、网络通讯、电力、供水、供气等生产生活服务的基本要素,对旅游业发展同样具有较强的公益性和较大的正外部性。因此,提升乡村旅游现代服务水平,满足不断增长的服务消费需求,有必要不断的完善和补齐乡村旅游基础设施和旅行服务短板。

草原旅游服务设施状况直接关系到游客的便利性、满意度,影响到草原旅游的健康可持续发展,应努力以高品质软硬件的“服务制胜”给游客带来满意,让游客带走口碑。景区景点的可达性是旅游业发展的基础保障,呼伦贝尔市在保障原有航空、铁路、公路运力的基础上,可积极协调旅行社开通旅游包机、专列等;提升改造现有公路网,完善机场、火车站及公路进口至各景区的旅游道路,持续推进实施“苏木、嘎查通”工程,提高分散景区景点之间的串联性;积极健全完善呼伦贝尔市旅游集散服务中心,服务中心可通过集成“交通网、景区网、信息网、游客网”,提供周到、专业、完善的咨询服务,并免费向游客提供导览手册,涵盖境内旅游景区及酒店信息、火车航班时刻表、旅行社及租车公司电话、旅游公交线路图等内容;宾馆酒店是旅行者身心放松的驿站,也是与旅行满意度最直接关联的一环。呼伦贝尔海拉尔中心城区在暑期旅游旺季经常游客爆满、一房难求,成为草原旅游发展的瓶颈。有关部门可积极推进在草原牧区搭建具有民族特色,“小而精”“优而美”设施完善的蒙古包民宿营地,让游客直接投入大草原的自然怀抱听虫鸣蛙歌、赏蓝天白云、数星星流转;不断完善主干旅游线路上旅游服务设施,建设包含停车、加油站、充电桩、卫生间、观景台、商品购物等服务的游客服务网点;完善交通干道、市区主要街道、景区设立指引标志牌和导游图,在机场、火车站、商业区及景区设置旅游信息电子触摸屏,便利化游客各类信息服务。

(五)多种形式开展草原旅游营销推广

旅游的主体、客体和媒体共同构成了“旅游场”,客体的吸引力及媒体的传播推广助力提升主体的参与积极性,推动草原旅游“氛围场”和“行为场”同频共振[10]。以营销之帆助力景区之船,培育稳定增长的市场消费体系是旅游业可持续发展的必要条件。呼伦贝尔草原旅游业发展应坚持“政府主导、市场化机制、公司化经营”模式,积极通过“传统+现代”组合式的宣传和推广手段,包括传统立体化营销渠道全覆盖,文化节庆推广出效果,智慧旅游丰富精彩,推进草原旅游与生态、民族文化、民俗节日等多业融合发展,吸引“正在”唤醒“潜在”的旅游者“靶向流动”“驻足体验”,实现“来得了、留得住、方便游、带得走”的多重旅游消费拉动,促进呼伦贝尔草原牧区全域旅游上新台阶。

1.立体化营销渠道全覆盖

户外标语广告、电视、杂志等传统营销推广平台仍然是产品推广与宣传的重要途径。特别是针对日益增加的自驾游客,“视觉引导”往往起到立竿见影的“诱导深入”效果。呼伦贝尔草原风光户外宣传可以机场、车站、主要公路干道为主,风景道、旅游自驾线路为串联,树立路牌广告、旅游指引,实现南与阿尔山、北与满洲里的联动发展,全域带动。推广标语要契合草原天然生态特色,还要激发消费者内心的冲动。比如,“纯自然、净生活——呼伦贝尔大草原”“草原行·魅力无限”“牧家游·风情有约”“醉美草原巴尔虎,祈福许愿甘珠尔”等;呼伦贝尔市可策划编制《呼伦贝尔故事》系列丛书,出版《旅行呼伦贝尔》杂志、《呼伦贝尔旅游攻略》画册,拍摄制作并积极传播《最美呼伦贝尔》《精彩呼伦贝尔》等旅游宣传片。

2.文化节庆推广

民族文化的差异性产生了人类文化的多样性,是人类社会文明与繁荣的珍宝,也是推动旅游业发展的催化剂。我国少数民族在生存与发展历史进程中演绎了绚烂的民族传统文化,包括蒙古族的马、藏族的宫殿、瑶族的舞、壮族的歌、苗族的吊脚楼、彝族的火把节等都代表着本民族的特色文化,这种文化旅游资源具有价值性、稀缺性和不可替代性。文化节日彰显了民族文化的深刻内涵,节日庆典活动的集中性、规模性往往激发人们旅行与消费的同频共振,成为产业或地域品牌引流拓新的重要途径。

呼伦贝尔鄂温克族自治旗经常利用节庆活动推广呼伦贝尔草原旅游形象,传播区域文化,塑造草原旅游品牌,带动旅游经济发展。通过举行瑟宾节,暨马文化节、“伊敏河之夏”草原音乐节(乌兰牧骑)、欢乐草原季等主题活动,不断提升鄂温克草原的知名度。

3.智慧旅游精准对接

产品竞争力源于消费者多样性的体验价值。在移动互联环境下自媒体社交平台应用频率快速提升,产品营销正从传统企业营销转向以消费者互动为核心,智能化地满足消费者多元互动信息沟通与价值共享,在提高商品品牌价值的同时满足消费者精准化、个性化消费需求。呼伦贝尔有关部门应积极应用最新的智慧旅游推广手段“互联网+旅游资讯”,依托旅游智慧网络、APP、微信、微博、抖音、小红书等在多家自媒体平台上实现互动交流推广;建设智慧旅游、自助旅游系统——在公路宣传牌、宾馆等多个地方印制草原智慧旅游系统二维码,游客可以通过扫描“呼伦贝尔草原”二维码自助旅游小程序,点击了解出游预测、宾馆美食、景区介绍与评价、交通路线、服务驿站、在线预定、卫生间、加油站、导航及咨询、投诉等服务,实现“一部小手机漫游呼伦贝尔大草原”。