某区域地下河水文动态变化规律研究

2022-12-26姚薇

姚 薇

(乌鲁木齐水文勘测局,乌鲁木齐 830001)

1 概 述

水文地质、降雨、地下水的开采等多种因素都会对岩溶地下河的动态变化产生影响,将地下水的排泄、补给、径流之间的关系真实准确地反映出来,是岩溶地区水文地质勘察工作的重要一部分[1-3]。然而,由于缺少完善、长期的监测资料,研究人员往往不能准确地掌握地下水系统的水文动态变化。近几年,随着监测仪器和技术的不断更新,为地下水的水文资料获取及其动态变化研究提供了技术保障。

岩溶地下水观测方式主要有两种,分别为短期观测和长期观测[4]。短期观测往往以一次降雨或一个月为一个阶段,长期观测则最少一个水文年。为了更加准确掌握新疆某区域地下河系统的动态变化趋势,本文借助监测设备,对降雨量、地下河的pH、电导率、水位进行监测,以宏观的角度对地下河出口位置水位流量的持续变化特征进行分析,为该地区地下河系统内部结构和水文动态变化的研究提供依据。

2 研究区概况和研究方法

2.1 研究区概况

研究区位于新疆北疆某地,气候类型为温带大陆性干旱半干旱,年平均气温在9℃附近,全年降水量大于200 mm,水流对该区域长时间侵蚀,使其形成“一山两岭一槽”形的岩溶槽谷地貌。槽谷走向表现成自东北至西南,细长略微弯曲的弧形构造,山脉的走向基本和构造线相同,地势表现为南低北高,谷地和山峰相对高差约200 m,没有较大起伏。该区域地下河系统始自槽谷中并沿其延伸,上游地表水汇聚于平缓的谷地,再通过标高524 m的岩口落水洞流进地下河,地表水在中下游时借助岩溶裂隙或者小型落水洞流进地下河系统,最后在南部敞开处、高程320 m的地下河出口流出。在上述流线里,地下河出口和岩口落水洞距离为7.4 km。大气降雨作为该区域地下河的一个重要补给来源,大部分降雨顺着坡面流到槽谷底部,之后通过落水洞流入或借助表层裂隙渗入至地下河中。

2.2 研究所用方法

2020年5月,在该区域地下河上游某村建造了一个小型气象站,对该区域的气温变化和降雨量数据进行自动记录,其中每隔5min对降雨量进行一次记录,其精度为0.2 mm。在地下河出口部位建造一个水文观测站,借助光电数字水位计来持续监测出水口的水位,得到其水位动态变化数据,即每隔1h对水位进行一次记录,但当水位改变大于2 mm时,记录间隔则为5 min,其监测精度为1 mm。在出水位置建造了矩形水堰,并通过曼宁公式来对出水流量进行计算。同时,借助澳大利亚Greenspan公司生产的在线水质分析仪来实时监测出口位置的水温、pH值和电导率,记录间隔为15 min,监测精度依次是0.1℃、0.01和0.01 μs/cm。

3 分析结果

3.1 年内地下河出口水文变化情况

代表地下水动力条件的一个关键标志即为岩溶地下水水位[5]。国内学者对各类地区溶洞地下水监测数据进行整理和总结,把复杂的水位历时曲线分成5个种类,分别为平缓跳跃类、波状起伏类、不对称台面类、不对称和对称尖峰类,分类的依据主要是岩体的透水和发育程度、地下水补给条件、降雨情况,该方法也称作岩溶地下水动态曲线类型分析法。在对地下水进行动态分析时,最根本的依据就是水位动态曲线,研究人员能够以此为基础来识别岩溶含水介质的组成、岩溶发育程度和调蓄能力。

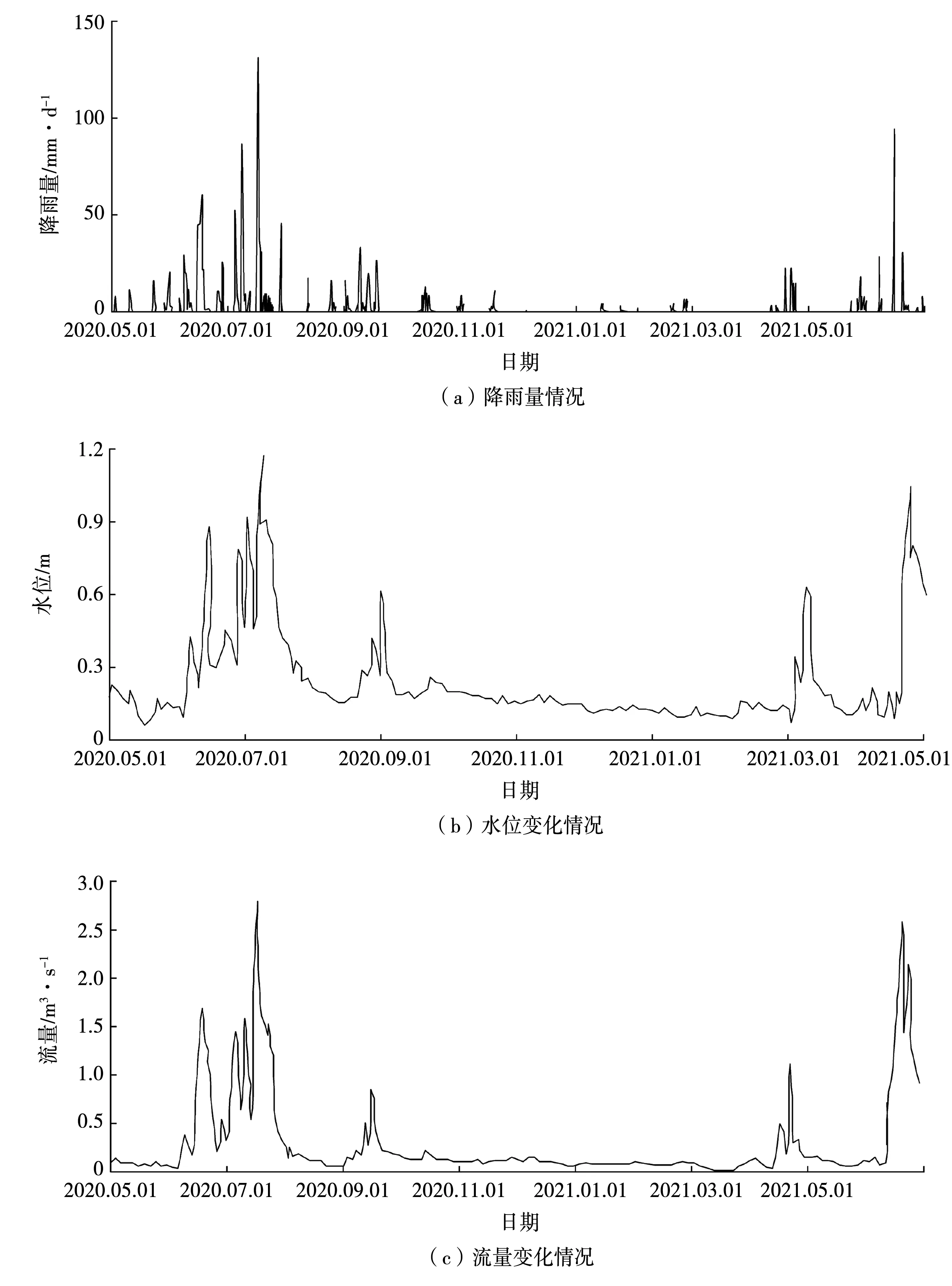

图1为该区域地下河2020年5月至2021年6月出口位置降雨量、水位、流量的对应变化情况。从图1中能够看出,该区域地下河的响应曲线表现为以管道流为主,同时降雨对水位流量的影响较大,后者的变化规律基本和降雨量保持一致。11月份至下一年3月份是旱季时期,该阶段内水位没有较大的波动;当雨季到来后,水位流量变化较大,水位最大值增大。特别是在2020年的6、7月份期间,降雨量大大提升,在7月17日时,水位达到峰值(1.175 m),变化幅度大于1 m,流量峰值分别是1.65 m3/s与2.6 m3/s,但流量最小值只有0.019 m3/s和0.28 m3/s。表明该区域地下河有着发育比较强烈的岩溶环境,岩体有着较大的透水性,疏水能力强,使水位流量无法长时间保持峰值状态,同时体现了该处地下河有着管道流“过路水“的典型特征,无法进行正常的含水介质蓄水,所以其动态类型为可气象水文型[6]。并且水位流量变化趋势增大速率要大于减小的速率,呈现出中间突出、两侧不对称的形状,这也表明降雨能够快速流入至地下水中,而地下水排泄的速度较低。

图1 年内地下河降雨量、水位及流量变化情况

3.2 强降雨时水文动态变化特征

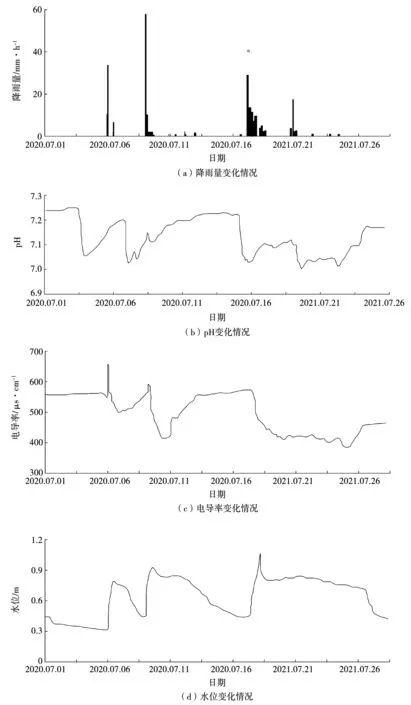

2020年7月期间,研究区出现了3次强降雨。第一次在7月5日,持续降雨4 h,降雨量达到53.6 mm;第二次在7月9日,持续降雨5 h,降雨量达到85.5 mm,强降雨结束后又出现了短时间的小雨;第三次在7月17日,持续降雨近4 h,累计降雨量为130 mm。降雨对研究区地下河的影响较为明显,其流量和水位快速增大,而电导率迅速减小,具体情况见图2。

3.2.1 对pH值的影响

刘再华[7]研究了桂林岩溶后认为,洪水期水化学的变化由两个比较关键的过程进行控制:一个是大气-水体-岩体之间相互影响作用的过程,另一个是稀释过程。在本次研究中,降雨后地下水的pH迅速从7.25减小至接近7,之后再慢慢增加至原水平,即7月5日第一次降雨,pH从7.25减小至7.04;7月9日第二次降雨,pH从7.22减小至7.01;7月17日第三次降雨,pH从7.23减小至7.02。对这种现象进行分析认为,主要原因是该区域雨水pH值不高(5.6),而地下河在强降雨后补充了大量雨水,导致其pH明显下降;而强降雨结束后,降雨对地下河pH的影响逐渐减弱,其pH值又慢慢回升至原值。

图2 地下河出口位置水文过程线

3.2.2 对电导率的影响

从图2中能够看出,在降雨未开始时,电导率维持在560 μs/cm附近;在降雨出现后,电导率迅速提高至600 μs/cm以上,接着呈现为快速减小后缓慢增加的趋势。7月6日首次强降雨出现后,电导率在短时间内达到峰值655.04 μs/cm,在下午2点左右回落至低谷497.43 μs/cm;7月9日出现第二次强降雨,电导率同样快速提高至591.5 μs/cm,在第二天减小至410.95 μs/cm以下;7月17日出现第三次降雨,此次降雨持续时间长,降雨强度大,电导率在上午8点升高至602.9 μs/cm,在次日中午1点减小至405.33 μs/cm。活塞效应和雨水的稀释分别导致了电导率的增大与降低。经过检测发现,雨水电导率较低,未超过100 μs/cm,而地下河的电导率在降雨停止后逐渐增大。比较3次降雨能够发现,第三次降雨过程中电导率减小程度最大,高达200 μs/cm,同时最低值保持的时间也比较长。这种现象有可能是因为持续降雨导致的,此次降雨量较大,较多雨水以较快速度持续流进地下河中,所以地下河的电导率因为雨水稀释作用而一直处于低值状态。由此能够看出,地下河电导率下降幅度会随着降雨强度和持续时间的增加而增加。

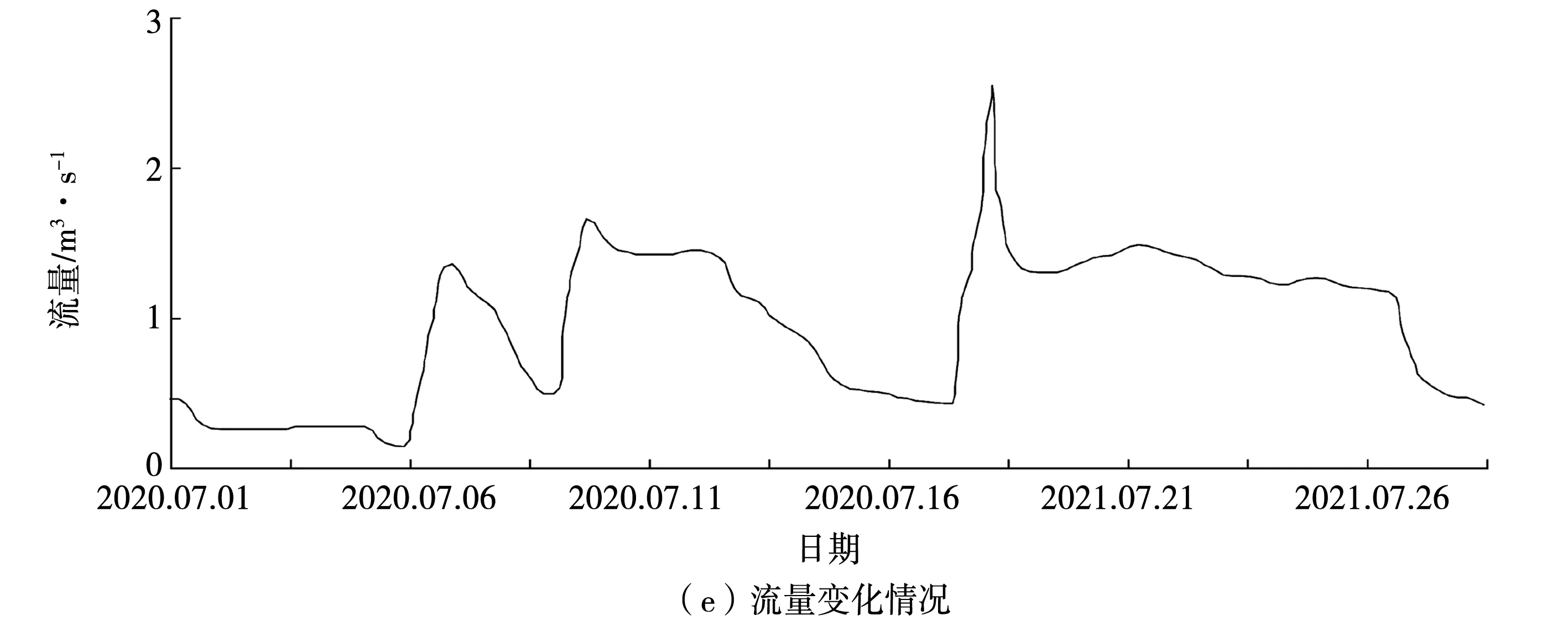

3.2.3 水位流量的变化

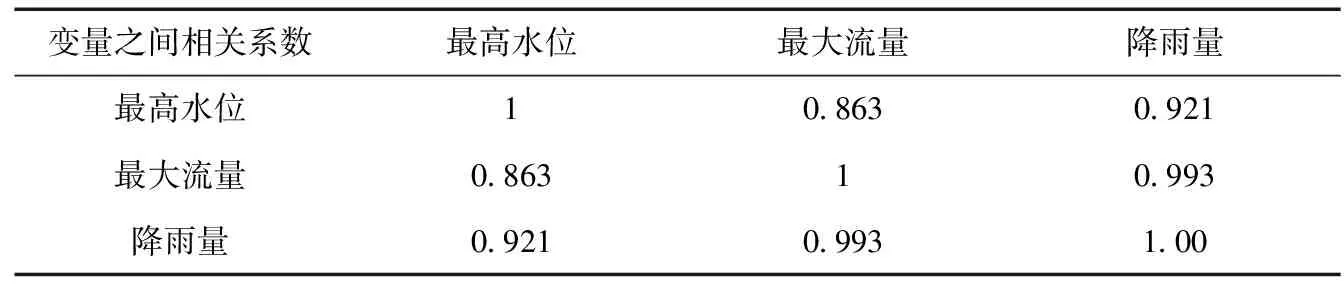

从图2能够看出,强降雨对地下河流量和水位的影响程度较大且快,水文过程曲线突然增加,而下降则比较缓慢,呈现出中间突出、两侧不对称的形状。在3次降雨中都出现了相应的流量和水位最大值,分别是:第一次流量和水位最大值出现在7月6日,前者是1.41 m3/s,后者是0.82 m;第二次流量和水位最大值出现在7月9日,前者是1.86 m3/s,后者是1.003 m;第三次流量和水位最大值出现在17日,前者是2.58 m3/s,后者是1.18 m。这3次的流量和水位最大值都随着降雨强度的增加而增加,通过SPSS分析软件能够得出它们之间的相关系数分别是0.993和0.921,具体见表1。在降雨为分散小雨时,流量和水位的变化幅度并不大。

表1 流量、水位峰值与降雨量之间的相关系数

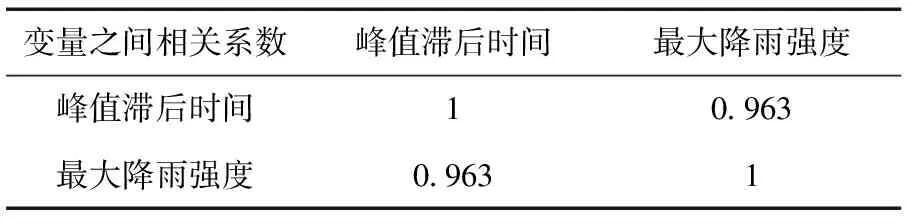

有学者研究表明,水文尖峰滞后时间在出现集中强降雨时较短,约有3~4 h;在特大暴雨情况下,滞后甚至不足1 h。在7月9日,2 h的降雨量达到77.3 mm,降雨强度最大值达到57 mm/h,流量和水位峰值仅滞后了45 min。在7月5日晚上8点至11点,降雨量达到52 mm,降雨强度最大值达到33.2 mm/h,流量和水位峰值滞后最大降雨强度3 h 55 min。分析表明,降雨强度越大,流量和水位峰值滞后时间就越短,其相关系数为0.963,具体见表2。当降雨强度较小、但降雨累积量较大时,流量和水位的峰值滞后时间要高于集中降雨时间。如7月17日,每日降雨量达到132.5 mm,降雨强度最大值达到28.7 mm/h,流量、水位峰值滞后降雨最大强度6 h 10 min,地下水移动速度比较慢。

表2 流量、水位峰值滞后时间与降雨量之间的相关系数

4 结 论

1) 该区域地下河的响应曲线表现为以管道流为主,同时降雨对水位流量的影响较大,后者的变化规律基本和降雨量保持一致;水位流量变化趋势为增大速率要大于减小的速率,呈现出中间突出、两侧不对称的形状,这也表明降雨能够快速流入到地下水中,而地下水排泄的速度较低。

2) 降雨后,地下水的pH从7.25迅速减小至接近7,之后再慢慢增加至原水平;电导率在出现强降雨后,呈现为快速减小后缓慢增加的趋势;地下河电导率下降幅度会随着降雨强度和持续时间的增加而增加。

3) 强降雨对地下河流量和水位的影响程度较大且快,水文过程曲线突然增加,而下降则比较缓慢,呈现出中间突出、两侧不对称的形状;降雨强度越大,流量和水位峰值滞后时间就越短。