中国湿地温室气体清单编制研究进展

2022-12-26张骁栋朱建华康晓明张克柔闫钟清

张骁栋,朱建华,康晓明,*,颜 亮,李 勇,张克柔,闫钟清,李 猛

1 中国林业科学研究院生态保护与修复研究所,湿地生态功能与恢复北京市重点实验室, 北京 100091 2 四川若尔盖高寒湿地生态系统定位观测研究站, 阿坝藏族羌族自治州 624500 3 中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所, 北京 100091

湿地是重要的土地利用类型之一,为人类提供众多生态系统服务功能。全球湿地面积为12.1×106km2[1],仅占陆地表面积的8%,但储存了约20%—30%的陆地土壤碳[2],在陆地碳循环中起重要作用。天然湿地由于缺氧导致低分解速率,被光合作用固定的CO2能在湿地系统中长期保存[3]。同时,湿地是重要的CH4排放源,淡水湿地贡献了约35%—55%的全球CH4排放[4]。随着气候变化和人类活动加剧,自1970年以来全球天然湿地的面积下降35%[1],湿地遭受严重的退化威胁。湿地受扰动后深层有机碳加速分解,温度与降水格局变化也深刻影响湿地的碳循环过程,从而碳源汇格局发生变化[5]。据IPCC第6次评估报告,湿地CH4排放与生物质燃烧的变化受厄尔尼诺—南方涛动的驱动,是引起大气CH4浓度年际变异的主要原因[6]。受气候变化、土地利用变化、管理措施等诸多因素的影响,湿地温室气体通量的评估存在较高的不确定性[6]。

《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)要求各缔约方定期编制并提交由人类活动所导致的温室气体排放与吸收的国家清单,为此IPCC出版了系列技术指南,为缔约方编制准确、透明、可比和完整的国家清单提供方法论[7]。湿地作为“农业、林业及其他土地利用(AFOLU)”的一部分,其清单编制方法学的框架雏形首次在《2006 IPCC 国家温室气体清单指南》(以下简称《2006清单指南》)第4卷第7章提出[8]。随着新技术的出现与应用,科研人员对温室气体排放的认知大幅提升,大量更精细化的排放因子和核算方法公开发表,逐步纳入IPCC的方法学体系。《2013 IPCC 2006 国家温室气体清单指南的增补:湿地》(以下简称《2013湿地增补》)[9]和《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南 2019 精细化》(以下简称《2019精细化指南》)中第4卷第7章[10]均是在《2006清单指南》的基础上对湿地方法学的完善,扩充了不同湿地类型和人类活动方式下温室气体的评估方法,更新或细化了不同气候带、植被、人类活动下的缺省因子。三部清单指南关系密切,其中《2013湿地增补》和《2019精细化指南》不能单独使用,必须参考《2006清单指南》才能构建相对完整的湿地清单方法学。已有科学家整理了《2013湿地增补》相对于《2006清单指南》的改进和更新[11—12],但《2019精细化指南》发布后关于湿地方法学的更新还未有梳理。此外,IPCC指南中对湿地的定义和分类与中国现行的土地利用类型和并不一致,并且其提供的缺省参数对中国地区的覆盖亦不充分。因此,亟需在IPCC的框架下开发适合中国国情的湿地清单方法学,以降低清单编制的不确定性。为了理清目前多套IPCC湿地清单编制方法学的相互联系和最新进展,充分认识中国湿地清单研究与IPCC方法的异同和衔接,加快构筑中国的湿地清单方法学体系,本文系统梳理《2006清单指南》、《2013湿地增补》和《2019精细化指南》中与湿地相关部分,比较后两套方法学相对于《2006清单指南》的更新内容,并结合我国当前湿地清单编制的结果和相关研究进展,提出现存湿地清单编制的不足和改进建议。

1 湿地清单编制方法学发展

1.1 清单方法学中湿地的定义与分类

《2006清单指南》对湿地的定义为:“全年或一年中部分时间被水覆盖或浸透,且不属于林地、农田、草地类别的任何土地”。此定义将湿地与林地、农田、草地、居住地等土地利用类型并列[11]。《2013湿地增补》更新了这一定义,声明湿地可能属于任何一种其他IPCC土地利用类型,被核算区域的土地利用归类取决于国家土地利用划分。例如,森林泥炭地可采用《2013湿地增补》来核算,但统计归口仍在林地[9]。《2006清单指南》中的水淹地定义为因人类活动改变了水域面积的水体,主要包含因灌溉、发电、航运而修建的水库或蓄水池,而天然的河流与湖泊未计算在内(水域面积因人类活动而变化除外)[8]。《2019精细化指南》拓展了水淹地的定义,还涉及因人类活动而改变水文特征的水域及挖掘修建的沟渠和池塘[10]。

由于可获取的文献数据非常有限,《2006清单指南》仅提供了管理泥炭地的温室气体清单方法学[8]。《2013湿地增补》进一步将管理泥炭地分为“排干的有机土湿地”和“还湿的有机土湿地”,新增“滨海湿地”(包括红树林、潮汐湿地、海草床)和“内陆矿质土湿地”(不满足有机土条件的内陆湿地,不包括盐碱地和永久水淹地)[9]。另外,《2013湿地增补》的第6章“处理废水的人工湿地”是对《2006清单指南》第5卷第6章“废水处理与排放”的补充[9]。通过重新划分湿地类型,使研究者对湿地有一个系统的认识,使各国在制定温室气体排放清单过程中更全面的考虑各种湿地类型[12]。

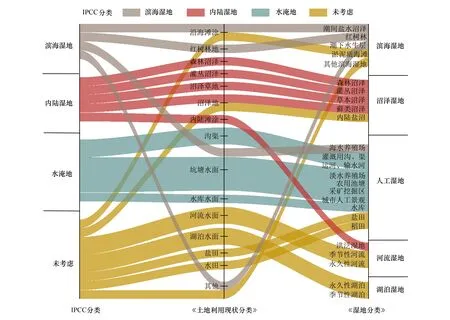

由于管理目的不同,IPCC的湿地范围与中国现行湿地管理范围存在差异。IPCC更关注人类活动对湿地的影响,泥炭地和水淹地是焦点且最早在《2006清单指南》就提出了,滨海湿地和内陆矿质土湿地因土地利用变化频繁也在《2013湿地增补》中补充。为了方便对湿地的管理,国家标准《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017)从耕地、林地、草地、水域及水利设施这4个一级类中选了14个二级类作为附录B“湿地”,这为与IPCC的土地利用分类转换提供了便利。然而,仍然有一些细节阻碍IPCC和《土地利用现状分类》完美衔接。例如,IPCC仅考虑生长植物的“滨海湿地”,而《土地利用现状分类》中的沿海滩涂并未区分是否覆盖植被。《2013湿地增补》将内陆湿地分为排干的内陆有机土、还湿的内陆有机土和内陆矿质土湿地,但《土地利用现状分类》中没有依据土壤有机质含量划分土地类型,只能将森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、内陆滩涂一并归为“内陆湿地”(图1)。《土地利用现状分类》已应用于第三次全国国土调查(以下简称“国土三调”),能够保障温室气体清单编制的长期连续数据需求。原国家林业局于2009—2013年开展第二次全国湿地资源调查(以下简称“湿地二调”)。湿地二调按国家标准《湿地分类》(GB/T24708—2009)将湿地分为近海与海岸湿地、沼泽湿地、湖泊湿地、河流湿地和人工湿地。《湿地分类》涵盖的湿地范围比IPCC要宽泛许多,IPCC的湿地仅对应了《湿地分类》中“近海与海岸湿地”的潮下水生层(仅海草床)、红树林和潮间带沼泽,大部分“沼泽湿地”和“人工湿地”类型,以及“河流湿地”中洪泛平原湿地(图1)。因此,从《湿地分类》到IPCC分类的转换相对复杂。《土地利用现状分类》和《湿地分类》都涵盖了天然水域,如湖泊、河流、近海水域等,而天然水域被认为受人类影响较少而不在IPCC的估算范围之内。

图1 IPCC湿地分类、《土地利用现状分类》、《湿地分类》的对应关系Fig.1 Correspondence among IPCC wetland types, “Current land use classification” and “wetland classification”IPCC: 联合国政府间气候变化专门委员会

1.2 湿地温室气体排放/清除的评估方法

IPCC的清单指南体系包括从简单到复杂3个不同层级的方法学,使缔约方可根据本国的活动水平数据和排放/清除因子的可获得性选择合适的方法,具有一定的灵活性[13]。第一层级(Tier 1)采用清单指南的基本方法及缺省排放/清除因子,活动水平数据来自国际数据库;第二层级(Tier 2)采用与第一层级相同的方法,但采用具有较高分辨率的本国活动水平数据和排放/清除因子;第三层级(Tier 3)为分辨率更高的、考虑更多因素的、技术要求更高的特定方法,如采用国家碳计量系统或模型工具、基于高分辨率的统计或遥感数据作为活动水平数据。由于采用Tier 1会带来较大的不确定性,IPCC鼓励各国政府和学者基于Tier 2和Tier 3的方法学,建立符合本国实际情况的温室气体清单排放/清除因子和活动水平数据库[12]。

从《2006清单指南》到《2013湿地增补》,湿地的类型和人类活动方式更加丰富(表1)。《2013湿地增补》以决策树的形式指引找到合适的估算方法,根据土壤的有机碳含量将湿地判为“有机土湿地”或“矿质土湿地”,根据湿地的淹水时间判定是否为“水淹地”,根据湿地的地理位置判为“内陆湿地”和“滨海湿地”,以及根据现存土地类型的年限判定“仍为某一类型的湿地”或“转化为某一类型的湿地”。由于土地利用类型改变后死有机质和土壤碳库仍需要一定的时间才能达到新的稳态,IPCC将这个达到新稳态的时间缺省值设为20年,即在土地利用类型变化的第1—20年认定为“转化为某一类型的湿地”,在土地利用类型变化的第21年起认定为“仍为某一类型的湿地”[8]。

对于有植被覆盖的湿地,CO2排放/清除的估算方法总体上基于《2006清单指南》第4卷第2章的通用方法,即通过生物碳库、死有机质碳库和土壤碳库的变化来估算。《2013湿地增补》根据不同湿地类型的核算方法有所改进。例如,在排干有机土湿地中除了考虑碳库变化,还新增了沟渠转运的离场(off-site)CO2;对还湿有机土湿地的CO2采用了通量途径估算,以降低不确定性[11]。滨海湿地和内陆矿质土湿地的CO2排放/清除核算方法仍基于通用方法,但针对不同的气候区、植被类型、管理方式等更新了碳库参考值。《2019精细化指南》在处理人类活动引起水淹地时,仅提供了新建水淹地的CO2方法学,包括因土地利用类型变化而引起的碳库变化和新增水淹地的CO2排放。同时,《2019精细化指南》认为在建坝20年后水库的CO2排放主要是上游运来的含碳物质,为了避免重复计算而不考虑。

湿地中非CO2温室气体——CH4和N2O——排放是湿地广受关注的重要原因之一。IPCC湿地清单方法学中非CO2温室气体排放一般采用排放因子法计算。《2006清单指南》认为排干的泥炭地中CH4排放不显著,因此只提供了基于气候区和土壤营养的N2O排放因子。然而,在《2013湿地增补》中新的研究认为排干的泥炭地仍然存在CH4排放,因此补充了CH4计算方法。关于滨海湿地和内陆矿质土湿地,《2013湿地增补》为还湿和新建的湿地提供了基于盐度和气候区的CH4排放因子,还为沿海养殖场提供基于养殖规模的N2O排放因子。《2019精细化指南》中将水淹地的CH4排放分成水面扩散与气泡排放、坝下出水口的脱气排放两部分,并按气候区给出了相应的排放因子。

2 中国湿地温室气体清单编制研究进展

2.1 中国湿地温室气体清单编制

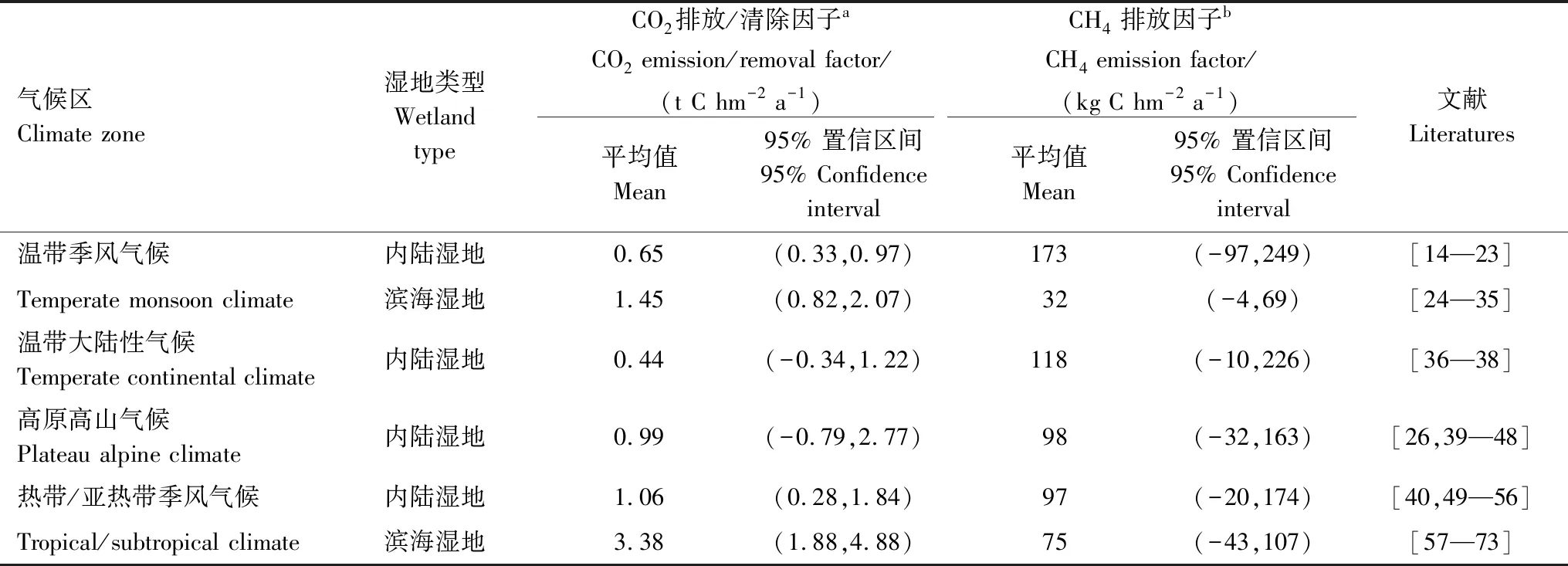

中国湿地清单编制采用了IPCC三个方法层级中Tier 2的策略,即按照指南方法学计算,但活动水平数据来源于原国土资源部土地利用现状统计,排放/清除因子来源于国内相关研究文献(表2)。目前中国已向UNFCCC提交三次国家信息通报和两次两年更新报。第一次(1994年清单)和第二次(2005年清单)国家信息通报,以及第一次两年更新报(2012年清单)中的“土地利用变化和林业”部分仅包含了林地,而未考虑农地、草地、湿地及木质林产品的温室气体[74—76]。在2019年提交的第三次国家信息通报(2010年清单)和第二次两年更新报(2014年清单)中,中国首次报告了湿地温室气体清单。2010年中国内陆湿地(不包含水域)和滨海湿地年吸收45.06 Tg CO2/a(相当于12.29 Tg C/a),同时排放1.74 Tg CH4/a(相当于1.30 Tg C/a)[77];2014年中国内陆湿地(不包含水域)和滨海湿地年吸收44.54 Tg CO2/a(相当于12.14 Tg C/a),同时排放1.72 Tg CH4/a(相当于1.29 Tg C/a)[78]。目前湿地清单没有考虑N2O,主要是目前关于湿地N2O排放的数据还十分有限;另一方面,N2O 释放主要归因于人类活动输入,如农药化肥施用、水产养殖等人类活动导致的氮负荷变化,这些农业活动的排放未在湿地核算。

表 2 中国湿地温室气体清单的CO2和CH4排放/清除因子

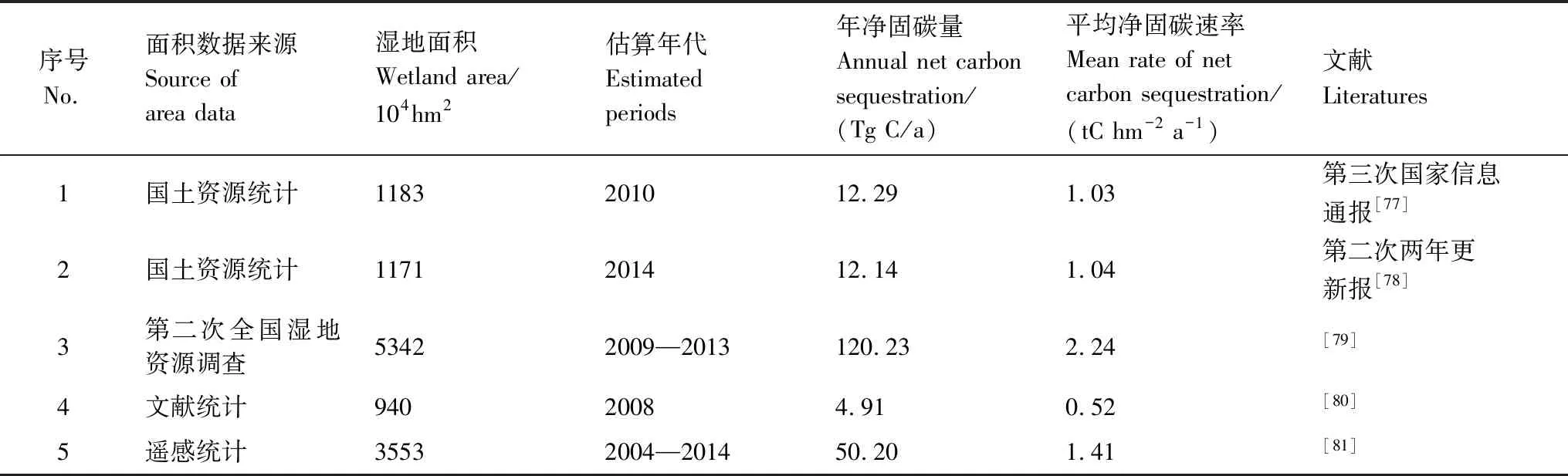

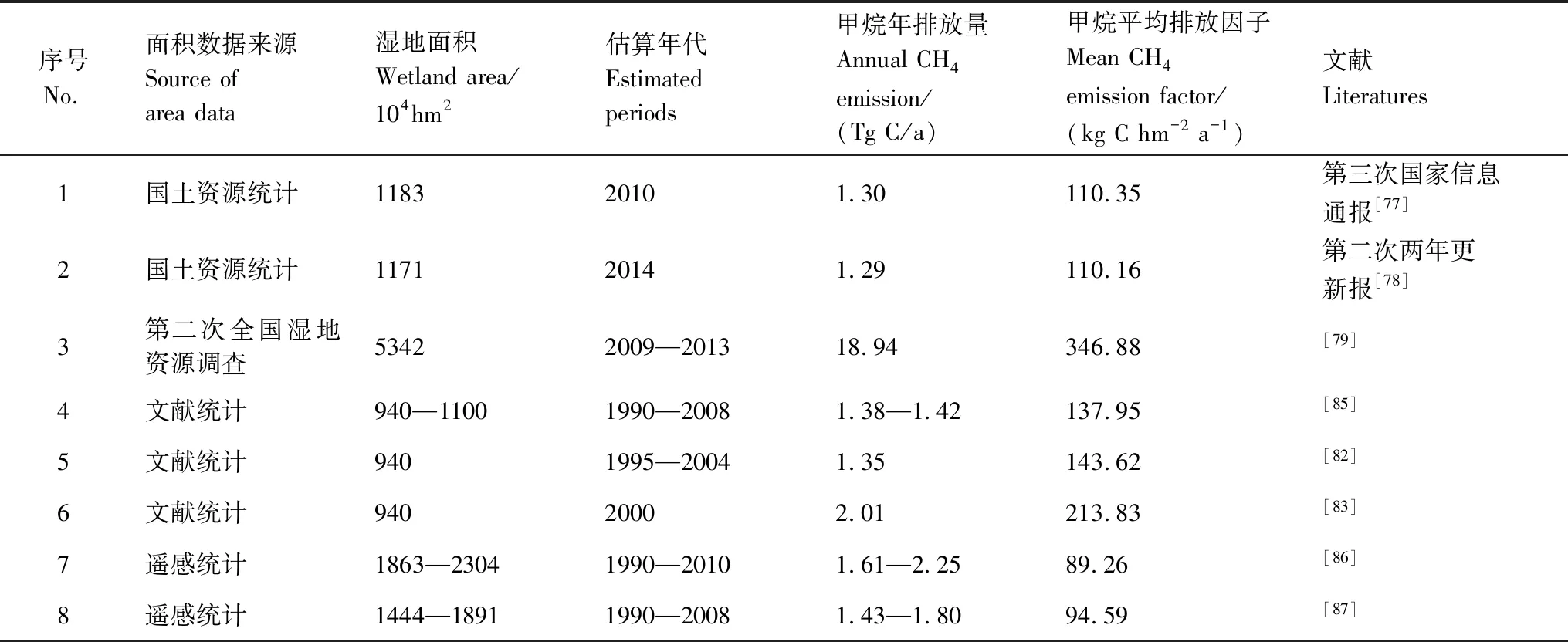

湿地温室气体清单的不确定因素主要来自活动水平数据和排放/清除因子。目前全国尺度关于湿地CO2排放/清除的研究较少,不同研究间湿地平均净固碳速率范围0.52—2.24 t C hm-2a-1(表3)。湿地生态系统的净固碳过程包含植物光合作用、植物呼吸和土壤微生物呼吸过程,其中植物光合作用和呼吸作用受光照、物候等因素的影响随昼夜和季节波动较大,因此净固碳速率的变异性较大。段晓男等(2008)的研究表明,中国沼泽湿地(包含内陆沼泽和滨海湿地共939.73万hm2)的碳汇能力为4.91 Tg C/a[80],比湿地清单结果约低60%。Xiao等(2019)基于第二次湿地资源调查的结果估算全国湿地年净碳汇量为120.23 Tg C/a[79],傅伯杰(2019)基于遥感来源的湿地面积估算中国湿地碳汇量为50.20 Tg C/a,分别比湿地清单结果高9倍和3倍[81]。不同研究间湿地净固碳量的差异主要是由于湿地面积差异很大,Xiao等(2019)和傅伯杰(2019)的研究都将水域都纳入了计算,使结果高于其他研究[77—78, 80]。与CO2相比,不同研究采用排放因子法[77—78, 82—83]和模型法[84—87]估算全国湿地CH4排放的结果较为接近,大多数研究结果表明中国湿地CH4的年排放量为1.29—2.25 Tg C/a(表4)。湿地甲烷排放的主要影响因子为温度、湿度和降水等,这些数据较易获得且一致性高,使CH4的评估不确定性低于CO2。

表3 全国尺度湿地碳汇能力研究

表4 全国尺度湿地CH4排放研究比较

2.2 中国区域湿地研究对IPCC方法学参考值的贡献

中国地区的研究对温室气体排放/清除因子和碳库参考值的贡献集中于滨海湿地和内陆矿质土湿地的章节。《2013湿地增补》中采纳的中国数据主要来自于红树林湿地[88—91],没有盐沼湿地和海草床湿地。从《2013湿地增补》发布至今,随着“蓝碳”概念热度上升,中国对滨海湿地盐沼和红树林的碳库以及碳通量做了大量调查研究[92—94]。除了气候带变化,盐沼和红树林生态系统内不同优势植物群落的碳库和碳通量也有差异[95—97]。这些成果在编制湿地清单时可作为国家水平排放因子使用。中国对海草床的研究起步较晚,最近几年才逐渐明晰中国海草床的分布范围[98],但关于恢复海草床的碳汇效应仍存空白[99]。中国对《2013湿地增补》中内陆矿质土湿地贡献的数据主要来自于三江平原的天然湿地、湿地转化为农田、以及还湿湿地的相关研究[82, 100—102]。三江平原自20世纪50年代以来经历数次大规模排水和农垦,水位和湿地景观发生巨大变化[103]。作为中国最早开展湿地研究的地区,三江平原积累了大量数据为《2013湿地增补》提供支撑。目前中国东北地区与青藏高原湿地碳储量和碳通量的研究较多,而长江中下游平原和黄河中下游平原湿地的研究相对较少[104]。《2013湿地增补》的排干和还湿有机土湿地的章节没有来自中国的数据贡献。事实上,研究人员对中国最大的泥炭沼泽湿地——若尔盖湿地——已开展了一些排水和还湿对湿地碳储量和碳通量的研究[105—106]。若尔盖湿地作为高原泥炭地的典型,不适合归类于IPCC现有的北方气候、温带、热带或亚热带气候区,但可以作为中国独特的高原气候区为国家水平的排放因子填补空缺。

《2019精细化指南》中的水淹地的主要核算对象为水库。中国是世界上水库最多的国家[107]。据国土三调结果,我国水库水面336.84万hm2,占我国内陆水域面积9.28%[108]。三峡水库是中国目前最大的水库,依河谷而建,在水库形态、生态系统结构功能等方面具有典型性。近10年来科学家围绕三峡库区相继开展了干流、支流、消落带及坝下河段温室气体通量监测工作,认为现阶段三峡水库CO2通量在全球处于中等偏上水平,但CH4通量则在全球处于中等偏低的水平[107]。三峡水库的温室气体研究是中国水库温室气体相关领域的典型,《2019精细化指南》亚热带季风气候区水库的排放系数参考的中国的研究也主要来源于三峡库区[109—112]。除了水库,《2019精细化指南》中其他人工湿地(如农业养殖塘和沟渠)的CH4排放因子也采纳了一些来自中国的研究[113—114]。

2.3 中国湿地研究在高层级方法学开发与实践

IPCC的Tier 3方法学可采用缔约国各自长期运行的清查测量系统,以及地理信息系统的分类、遥感模型、经验模型等方法。《2013湿地增补》中提到了可采用CENTURY、DNDC、CH4MOD、CLM等模型结合国家水平的活动水平数据编制湿地清单。中国的科学家在这些模型的开发中起到了重要作用,并应用于中国的点位和区域等不同尺度的研究。DNDC模型由李长生最初开发建立,起初是为了模拟美国农业土壤N2O排放[115]。随着DNDC模型功能模块不断拓展,模拟的温室气体也延伸到CO2和CH4,且能支持不同生态系统类型的模拟。许多中国科学家参与了模型功能拓展和验证的工作[116]。Wetland-DNDC是在DNDC模型基础上加入了土壤水文参数、土壤温度参数和土壤碳轨迹,从而满足湿地水位变化的特殊需求[117]。迄今DNDC在中国的内陆湿地、滨海湿地和水库的点位尺度上已有较多应用[118—120],而区域尺度的评估上主要围绕农田生态系统展开[121—122]。Huang等(2004)[123]开发的CH4MOD模型可有效模拟不同气候、土壤及农业管理下的稻田甲烷排放,该模型的输入参数相对较少且容易获取,适合于模型的区域化应用。Li等(2010)[124]在CH4MOD 的基础上,基于稻田与自然湿地产甲烷底物、植物生长过程以及土壤氧化还原电位变化过程之间的差异,对模型进行了修改,建立自然湿地甲烷排放模型CH4MODwetland。该模型对青藏高原湿地、南方湿地等区域具有较好的模拟效率[124—125]。DLEM是一种全球植被动态模型,旨在定量模拟和分析自然因素和人类活动双重驱动下陆地生态系统过程和格局的变化,以及陆地生态系统与人类系统、气候系统之间的相互作用与反馈[126]。Xu等(2012)利用DLEM模拟了1949—2008年中国沼泽CH4排放的时空格局,认为湿地面积减少是湿地CH4排放减少的主要原因[85]。TRIPLEX-GHG是基于IBIS模型发展而来的用于量化陆地生态系统温室气体动态的过程模型,将水位模块和CH4模块整合到IBIS模型中[84]。Zhu等(2016)[87]基于TRIPLEX-GHG对中国湿地的研究认为,从1978—2008年人类活动引起的湿地CH4排放减少抵消了气候变化引起的CH4增加。目前采用高层级方法学对湿地CH4评估的实践在区域和全球尺度上相对成熟[127],但对湿地CO2和NO2的模型评估依然薄弱[128]。

3 未来我国IPCC湿地温室气体清单研究展望

基于《2006清单指南》、《2013湿地增补》和《2019精细化指南》,湿地温室气体清单编制的方法学和参数库日益充实。然而,在编制中国湿地温室气体清单的过程中,由于湿地分类框架衔接、管理活动水平数据缺失、研究分布不均匀等问题,清单的不确定性较高。为了降低湿地清单的不确定性,在未来的湿地研究和管理中需针对IPCC的清单需求作一定调整,具体可从以下几方面努力:

(1)完善湿地分类框架衔接,提高湿地管理活动数据透明度

活动水平数据的可获得性是限制国家清单不确定性的主要原因。我国现行的湿地分类与IPCC的分类框架仍不匹配。例如,有机土湿地和湿地的土地利用变化都是IPCC关注的重点,但相关活动水平数据目前没有权威的数据来源。近年来,中国实施了许多生态保护工程增加湿地面积[129],同时也有一些高固碳能力的沼泽湿地转化为其他土地利用[130]。仅从土地利用统计获得的湿地面积净变化值不能代表湿地变化的实际情况,因此进一步公开湿地转入与转出的面积数据将有效降低湿地清单编制的不确定性。

(2)均衡不同气候区和湿地类型的研究

国家湿地温室气体清单编制中的温室气体排放/清除因子是按照湿地类型和气候区划分的,目前我国仍有一些气候区和湿地类型的研究不够充分。滨海湿地红树林和盐沼湿地研究都较多,但是海草床碳汇的相关研究仍存空白。三江平原和青藏高原是中国沼泽湿地分布最集中的两大区域,研究和数据都相对丰富。然而,对于零星分布于其他区域的沼泽湿地和内陆滩涂,尤其是黄河中下游湿地区和长江中下游湿地区的研究仍不充分,仅在太湖湿地、鄱阳湖湿地等的大型湖泊岸带有研究[131—133]。此外,IPCC的清单方法学考虑了通过沟渠转运的有机碳作为离场CO2,这方面的研究目前也较少[134]。

(3)加强湿地管理活动的相关研究

IPCC的清单方法学强调人类活动引起的温室气体排放,但我国现有的研究相对集中于国际重要湿地、自然保护区、国家公园等扰动较少的区域。这些地区中一般植被覆盖较高,碳汇也较大。然而,中国仍有48%的湿地未纳入管理。这些未纳入管理的湿地,如近海水域和航道等,可能存在挖沙、采掘等活动也会影响湿地的温室气体排放。目前关于退耕还湿、退草还湿、退塘还湿等措施,以及土地利用转化对碳汇效应的研究仍然薄弱[87, 100]。

(4)科学评估海洋渔业碳汇

中国是一个水产养殖大国,中国的渔业产量占全球产量的60%以上[135]。水产养殖被IPCC视为温室气体排放源,还提供了基于养殖规模的N2O估算方法学[9]。目前的湿地清单编制中没有计算水产养殖的部分,但随着未来UNFCCC对缔约国提交信息要求的提高,中国水产养殖的温室气体评估不可忽略。在中国的一些海洋碳汇研究中,认为海水养殖具有巨大的碳汇潜力[136],这与国际上认识矛盾。对滨海养殖究竟是碳汇还是碳源的认识目前有较大的争论,还需开展更多的研究及科学评估工作,为渔业碳汇提供更多的证据支持。

(5)重视Tier 3清单方法学发展

在补充和完善研究类型和排放因子的基础上,还需积极努力开发Tier 3方法学。遥感数据具有易获取、时空连续等优势,生态系统模型具有较好的时空外推性,并可结合未来气候情景数据和不同管理方式进行模拟预测。因此,结合遥感数据和生态系统模型编制湿地温室气体清单,不仅可降低湿地清单的不确定性,还有利于降低人力、物力等资源消耗,提高计算效率和频次。除IPCC清单指南中提及的CENTURY、Wetland-DNDC、CH4MOD、CLM模型,其他模型如TEM,VPM,DLEM,TRIPLEX等模型也可用来估算区域尺度的生态系统碳通量[87, 137—138]。未来可开发适合于不同气候区和湿地类型的参数体系,优化模型碳循环相关的关键过程,进而提高上述模型对区域尺度碳通量的模拟精度。

4 结论

湿地作为“AFOLU”的一部分,究竟是扮演“汇”还是“源”的角色,与人类利用、管理湿地的方式密切相关。本文综述了IPCC湿地清单编制的方法学与中国湿地清单的研究进展,梳理了《2013湿地增补》和《2019精细化指南》对《2006清单指南》的更新内容;比较中国的湿地清单编制与相关湿地温室气体研究结果,并总结了中国湿地的研究对IPCC湿地清单方法学和排放因子数据库的贡献。基于我国湿地清单编制的中存在活动水平数据不匹配、若干领域的排放因子缺失和评估方法不完善等问题,提出未来的湿地管理和研究方向。本文有助于提升我国湿地排放清单指南的编制能力,从而降低AFOLU领域对实现“碳中和”贡献评估的不确定性。