基于“压力-状态-潜力”框架的生态修复分区与修正研究

2022-12-24李丹徐爽朱永明

李丹,徐爽,朱永明

(河北农业大学 国土资源学院,河北 保定 071000)

资源与环境冲突问题昭示着生态修复势在必行。中国共产党第十八次全国代表大会以来,“构建山水林田湖草生命共同体”成为新时代建设的重要指导思想。十九大后,国土空间开发保护制度正式进入人们视线,国家开始注重提升生态系统的质量与稳定性[1]。2020年6月,国家提出统筹山水林田湖草一体化保护与修复[2]。实际上,我国早已开展生态修复相关项目。1979年开启“三北防护林”规划工程,为强调政策与工程的和谐,实施“退耕还林”工程与“两控区”政策[3]。

目前,国土空间生态修复分区研究主要从3方面视角展开:一是针对单一生态系统要素或流域,以识别、解决生态问题,修复退化生态系统为目的,结合社会自然等因子构建指标体系;二是通过构建生态安全格局,构造生态网络,识别关键节点进行划分;三是依据生态空间评价,识别重要生态功能、生态敏感环境等级等,划定主导生态功能进行分区[4-11]。上述研究表明了社会与自然因素对生态系统均存在较大影响,综合指标体系法可清晰体现因子间大小关系及相互作用,从而指导空间分区[12]。同时,生态系统是一个整体,仅考虑生态空间评价易割裂系统间各要素联系。生态修复不仅要有科学分区的“面”,更要重视修复工程中的“点”与“线”,“点”“线”“面”三者结合,才能达到系统修复,实现环境整体保护的目的。目前将三者相统一的文献较少,仍需要进一步研究。本研究利用生态安全格局对基于“压力—状态—潜力”框架的分区进行修正,在“面”基础上融入“点”“线”,使三者成为整体,用以指导生态修复。此外,生态修复分区研究多以省市县为基本研究单元,本研究以乡镇为单元进行分区,以求为分区政策落地提供新思路。

唐山市拥有丰富的煤炭资源,但经济的飞速发展同样带来了诸如水土流失、生态系统退化等环境问题。科学地进行唐山市国土空间生态修复分区可极大缓解经济与生态间冲突,实现经济生态可持续发展。本研究首先搭建“退化压力—生态系统服务状态—恢复潜力”框架,对生态系统退化压力、生态系统服务状态及生态恢复潜力进行评价,利用z-score标准化指导国土空间生态修复分区,其次构建生态安全格局,最终用生态安全格局对生态修复分区进行修正。

1 研究区与数据源

1.1 研究区概况

唐山市位于河北省东部、华北平原东北部,南临渤海,北依燕山,占地面积13 472 km2。2018年,总人口达到758.08万人,地区生产总值6 300.03亿元,居于河北省第一。唐山市界内地貌丰富,地势特点明显,最北部遵化等县区多山地,而中部区域为平原,最南部曹妃甸区、乐亭县与渤海相邻,多水库坑塘,地势最低。唐山依据其优越的位置、富饶的资源,经济飞速发展,但矿石等资源的过度开采,导致了生态系统退化、空气污染、地面塌陷等一系列环境问题,需要进行合理的国土空间生态修复分区规划。

1.2 数据来源

以2018年唐山市乡镇边界图为底图,采用数据包括2018年土地利用、气象、土壤、DEM、县域及乡镇人口等。其中:(1)土地利用类型数据:主要提取自Landsat-8遥感数据,空间分辨率为30 m×30 m。(2)气象数据:来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/),具体包括唐山及周边共8个站点的逐月降水量、年积温、平均气温及起风沙天数等数据。(3)土壤数据:来源于世界土壤数据库(HWSD)的中国土壤数据集(v1.1)及中国土壤数据库(http://vdb3.soil.csdb.cn/)。(4)数字高程数据(DEM):来源于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/)。(5)人口数据:来源于2018年《河北省农村统计年鉴》、2018年《唐山统计年鉴》。

2 研究方法

以乡镇为基本评价单元对生态系统退化压力、服务状态及恢复潜力进行评价,利用z-score标准化指导国土空间生态修复分区,并构建生态安全格局,最终通过生态安全格局对生态修复分区进行修正。

2.1 退化压力

生态系统受到的退化压力与城市化程度密切相关[13]。通过土地开发利用程度与人口密度2个指标分别表征土地城市化、人口城市化水平。建设用地面积占比可表示土地利用开发程度,建设用地面积占比越大,土地利用程度越高,提供生态系统服务的能力越低;人口密度可体现为对生态系统服务需求的大小,密度越大,需求越高,退化压力越大。采用统计学中自然对数法进行计算。公式如下:

Pi=lg(POPi)×CLPi

(1)

式中:Pi为研究单元i在生态系统所承受的压力;POPi为各乡镇人口密度(人/hm2);CLPi为各乡镇建设用地面积占比。

2.2 生态系统服务状态

生态系统服务功能可体现供人类生存的自然环境条件与效用,是人类生存至关重要的资源与环境基础,可用来衡量生态系统能否可持续发展[14-16]。本研究通过对生态系统服务功能进行评价,以表示生态系统服务状态。评价选取水源涵养、水土保持、生境质量3项指标,并将指标归一化后等权重叠加,得到生态系统服务状态评价结果。

2.2.1 水源涵养功能 水源涵养功能可用于平衡协调区域水资源[17]。选取年均降水量、坡度、植被覆盖度、土地利用类型4种因子(表1)进行评价[18]。公式如下:

表1 水源涵养功能重要性评价指标体系及分级标准

(2)

式中:DI为水源涵养重要性指数;Cj为第j项指标的生态重要性分值。

将水源涵养功能评价结果利用自然断点法划为5个等级。

2.2.2 水土保持功能 水土保持功能体现了生态系统维持区域水土平衡及减缓土壤水蚀侵害的功能[19]。采用修正通用水土流失方程(RULSE)表示水土保持功能的强弱。公式如下:

Ac=Ar-A=R×K×LS×(1-C×P)

(3)

(4)

(5)

式中:Ac、Ar、A分别表示土壤保持量、潜在土壤侵蚀量、实际土壤侵蚀量[t/(hm2×a)];R为降雨侵蚀力因子[MJ×mm/(hm2×h×a)];Pj为月均降雨量;P年为年均降雨量(mm);R乘以系数17.02,转换为RULSE方程适用的国际制单位;K为土壤可蚀性因子[t×hm2×h/(MJ×mm×hm2)];LS为坡长坡度因子,利用GIS软件得到(无量纲);C为植被与经营管理因子(无量纲);P为水土保持措施因子(无量纲)。将耕地、草地、林地、水域、建设用地、未利用地各用地类型分别赋值0.5、0.8、0.8、0.8、0、1,其中0、1分别表示不出现水土流失与未采取任何水土保护措施的区域。将水土保持功能评价结果利用自然断点法划为5个等级。

2.2.3 生境质量 生境质量能够在一定程度上体现区域的生物多样性状况[20]。利用InVEST软件中生境质量模块,计算得到生境质量指数。研究依据唐山市实际情况及相关文献,选取5个威胁因子进行分析[21-25]。将生境质量评价结果利用自然断点法划为5个等级。

表2 生境质量威胁因子

2.3 恢复潜力

生态系统具有自我恢复的能力,景观类型越丰富,生物种类越多,生态系统越稳定,自我恢复的潜力也越强。故本研究选取景观多样性指数与生物丰度来表征生态系统恢复潜力。景观多样性指数可用来显示景观类型数目及其所占比例的变化,能够体现景观的复杂程度[26]。利用Fragstats模型移动窗口分析,选择landscape中SHDI按钮进行景观多样性指数计算。

生物丰度能够从侧面反映区域内生物种类丰贫程度。本研究以乡镇为基本单元计算生物丰度,公式如下[27]:

F=(0.11×A耕+0.35×A林+0.21×A草+0.28×A水+0.04×A建+0.01×A未)/A

(6)

式中:F表示生物丰度指数;A耕、A林、A草、A水、A建、A未、A分别表示各乡镇耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地面积及区域面积。

将以上2种指标归一化后等权重叠加,得到生态恢复潜力评价指标。

2.4 生态修复分区

对生态系统退化压力、服务状态及恢复潜力指标进行z-score标准化。标准分数又名z分数(z-score),是一个由分数与平均数的差除以标准差的过程,其可以看出某个具体数值在数据集合中相对位置,真实反映一个数值距离平均数的相对标准距离。公式如下:

(7)

式中:x′为x标准化之后的结果;x为数据个体的观测值;μ为总体数据的均值;δ为总体数据的标准差。

通过z-score标准化进行分区,构建x轴压力、y轴状态、z轴潜力三维散点图,可更直观地利用各指标优劣状态指导分区。本研究依据标准化后各指标正负值组合特征进行分区。压力小、状态优、潜力好的区域划为生态保育区(压力<0、状态>0、潜力>0);压力小、状态优,但潜力差区域划为生态潜在恢复区(压力<0、状态>0、潜力<0);压力大、状态差、潜力好区域划为生态优先修复区(压力>0、状态<0、潜力>0);压力小、状态差区域划为生态修复治理区(压力<0、状态<0);压力大、状态差、潜力差区域划为生态修复利用区(压力>0、状态<0、潜力<0)。

2.5 生态安全格局修正

2.5.1 生态安全格局方法 生态安全格局在景观生态学以及生态学领域一直占据重要地位,构建生态安全格局是维护生物流通性的关键[28]。生态源地是保障国土空间生态安全的基础,是其核心区域,并通过生态廊道进行源地间的连接,构成完整的生态网络[29]。

本研究选取形态学空间格局分析(MSPA)识别生态源地,依据构造国土空间生态安全格局需求及研究区实际情况,选取林地、水域作为前景,其余土地利用类型为背景。利用Guidos Toolbox 软件识别重分类后栅格图,得到7种景观类型的空间分布,合并剔除核心区碎小斑块后,利用Conefor2.6 软件对所提取的核心区景观斑块进行景观连通性评价,评价采取了使用率最高且最具代表性的斑块连通性指数和斑块重要性指数。最终选取dPC数值小于2.5的核心区景观斑块作为最终的生态源地,确保源地具有较好的景观连通性,且斑块面积较大,不易受到人类活动干扰。

本研究将压力、状态、潜力3项指标进行Min-Max数据标准化,因其等权叠加综合评价(压力为负向指标,其余为正向指标)后数值越高表示生态系统状况越良好,而生态系统状况越优的区域,其生态阻力往往越小,故取综合评价结果倒数构建综合阻力面,利用最小累积阻力模型(MCR)确定生态廊道。最小累计阻力模型由ARCGIS软件距离分析模块计算的成本距离与成本回溯链接所生成。

2.5.2 修正方法 将生态安全格局与生态修复分区相结合,可从点线面3个角度开展生态修复,既做到科学分区,又保证了生物流通性。本研究将生态修复分区与生态安全格局相叠加,重点关注生态源地及廊道所在区域,根据源地与廊道所在区域重点保护、优先修复的原则,对生态修复分区进行修正。突出位于生态保育区的生态源地与廊道生态保育的重要性,划为一级生态保育区,其余划为二级生态保育区;位于生态潜在恢复区的源地与廊道,生态系统服务状态良好,但由于其较差的生态恢复潜力,同样应进行重点保护,修正为一级生态保育区;位于生态修复治理区的源地与廊道,生态系统已经遭到一定程度的破坏,需要进行紧急修复,修正为生态优先修复区。

3 结果分析

3.1 退化压力空间分布

唐山市经济快速增长,人口数量与建设用地面积不断扩张,对生态系统造成了一定的压力。将人口密度、土地利用开发程度、生态退化压力依据自然段点法分别分为5级,评价结果见图1。

图1 唐山市分乡镇压力指标空间分布

由图1可知,相对来说土地利用开发程度更高,其中唐山市中心区域最明显,各县域中心乡镇多为土地利用开发程度高区域,呈辐射状向外扩散。此外,唐山市南部建有曹妃甸工业区,土地利用开发程度较高。从人口密度来看,唐山市人口差异不大,且大部分为低密度区,中高人口密度区主要位于市中心路南路北区以及开平区、古冶区、丰润区的街道办事处所在区域。

由退化压力评价结果可以看出,3者分布大体一致,退化压力与土地利用开发程度空间分布更为相似。均为城市中部平原地区及各县域中心乡镇高,并向四周递减。在退化压力评价中,研究区中低值区比重较大,约占唐山市总面积的80.13%,其次为中值区,占14.12%,高值区仅为总面积的1.64%。目前,唐山市退化压力总体不大,但仍存在扩散的可能,需进行合理分区整治规划。

3.2 生态服务状态空间分布

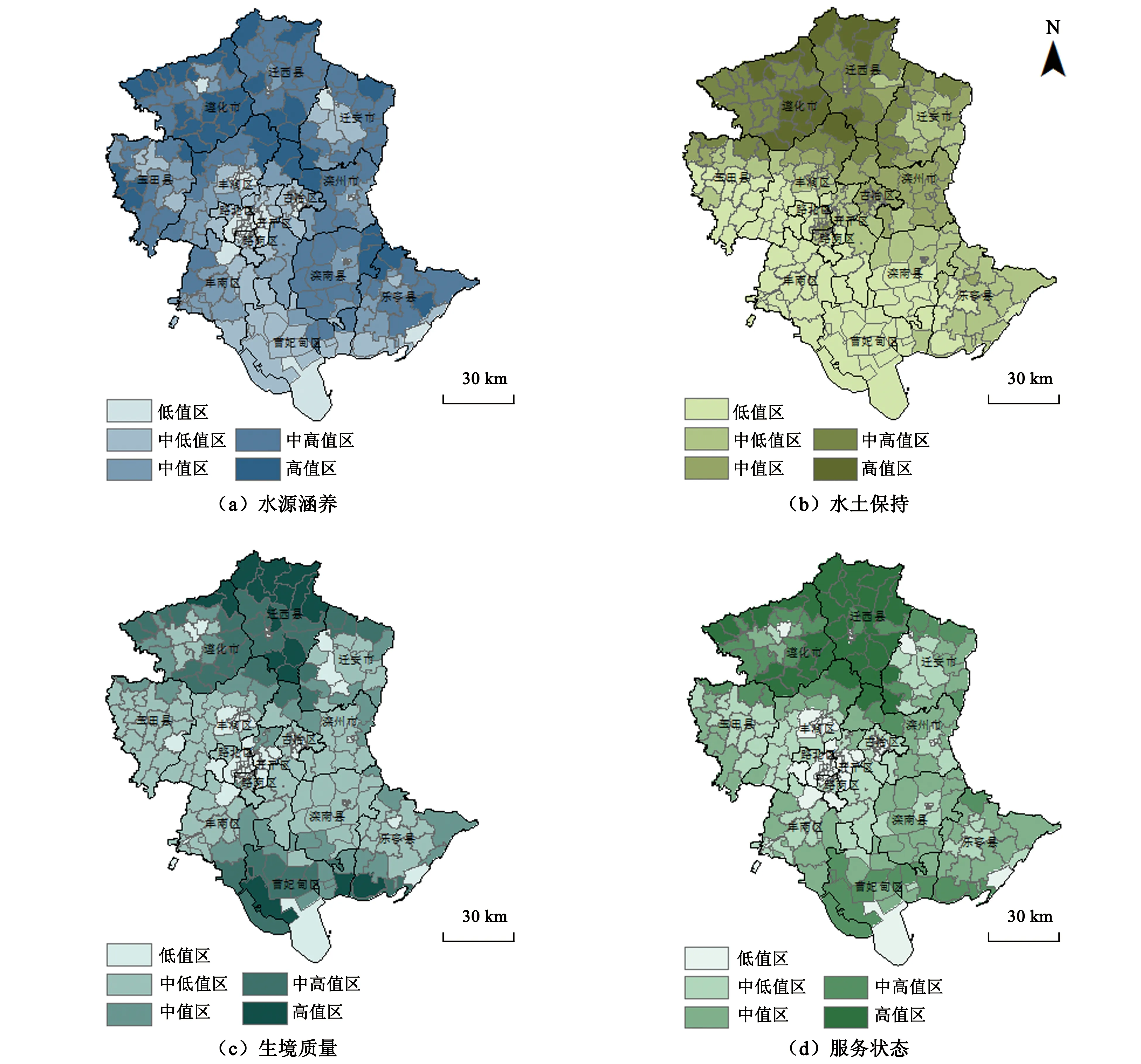

对水源涵养、水土保持、生境质量3项指标进行计算叠加,得到生态系统服务状态空间分布图,评价结果见图2。

图2 唐山市分乡镇状态指标空间分布

由图2可知,水源涵养评价等级符合以高值区为核心向四周递减的规律,高值区多集中于研究区北部,占总面积的19.86%,主要位于遵化市及迁西县的北部与南部,丰润区东北部的火石营镇、王官营镇,滦州市的杨柳庄镇、王店子镇、九百户镇,乐亭县南部、滦南县东北部、玉田县西部等乡镇也有零星分布,此处植被覆盖度高,拥有茂盛的森林草地,因此截留、吸收、储蓄水源作用显著;低值区约占总面积的6.56%,主要位于唐山市市中心路南路北区街道办事处所辖区域、迁安市的马兰庄镇、遵化市的遵化镇、乐亭县的海港区及最南部的曹妃甸工业区,可明显看出,低值区基本属于建设用地,为各县域经济发达的中心地带,若放任建设用地无序增长会导致水源供给功能减弱。水土保持功能整体偏低,主要为低值、中低值区域,分别占总面积的36.30%、23.04%,整体由东北向西南递减,高值区约占总面积9.31%,大部分位于遵化市及迁西县南部,迁西县新庄子乡与丰润区火石营镇也有零星分布,通过评价可明显看出高值、中高值区分布有高覆盖林地、草地,而土壤类型多为具有良好通透性、土体深厚、保水保肥的褐土、粗骨土;而平原地区耕地种植区域及建设用地区水土保持功能较差,甚至接近于零。生境质量存在北部高中间低的特点,高值区约占总面积的10.52%,大部分位于迁西县南北部及遵化市的小厂乡与侯家寨乡,此外曹妃甸区的南堡浦经济开发区、柳赞镇及乐亭县的昌卢大清河盐场由于多坑塘养殖,也处于生境质量高值区。处于低值区的乡镇,其大部分属于建设用地。对比发现,生境质量受植被覆盖度影响较大,高植被覆盖率区域,提供了充沛的生物资源,同时是良好的蓄流场所。在耕地分布区域,旱地多位于中低值的生境质量区域,而水田的生境质量要高于旱地,多位于中值、中高值区。

生态系统服务状态空间分布与其他3项子评价同样存在差异。整体上看,生态系统服务状态分布规律与生境质量大致相同,均为北高中低,且高值区向低值区存在明显过渡。由此可知,生态系统服务状态受土地类型及植被覆盖度影响最大,植被丰富,覆盖率高的区域服务状态评价高,而城镇乡村居民点、耕地等人类活动影响较大的地区,服务状态评价明显偏低。研究区生态服务状态中值区面积最大,占总面积的31.09%,迁西县绝大部分乡镇属于高值区,遵化市西北、东南乡镇也属于高值区,此外高值区还有丰润区的火石营镇、滦州市的杨柳庄镇、迁安市的太平庄乡及大五里乡。而大部分低值区位于唐山市中心区域的路南、路北、开平区等地,与生境质量低值区域大体一致。

3.3 修复潜力空间分布

选取景观多样性指数与生物丰度来表征生态系统恢复潜力,评价结果见图3。

图3 唐山市分乡镇潜力指标空间分布

由图3可知,景观格局与生物丰度分布特征相似,研究区最北部处于高值区,中心等级最低,但南部曹妃甸工业区及海港区内用地类型主要为建设用地,故处于低、中低值区。景观格局多样性整体上处于中低值及中值区,分别占总面积的 26.65%、22.65%,而高值区占总面积的11.68%,大部分集中位于迁安市及遵化市东南部,此处土地利用类型种类最多;低值区占3.75%,仅位于一些县域的办事处辖区内,而曹妃甸区的南堡浦经济开发区及曹妃甸工业区内由于景观类型单一,也属于低值区。生物丰度同样与土地利用类型紧密相关,高值区主要位于迁西县南部乡镇,与景观多样性不同的是,曹妃甸区的南堡浦经济开发区属于高值区,其主要用地类型为水库坑塘,此外还有曹妃甸区的柳赞镇及乐亭县的长芦大清河盐场,其用地类型主要为水库坑塘,同样处于高值区。

修复潜力空间布局分布特征更为明显,为由北向南先减少后增多,其中高值区占比12.06%,分布特征与景观格局多样性基本一致,低值区占比4.48%。唐山市北部处于燕山南麓,多低山丘陵,而最北部的迁西县,拥有丰富水资源及大量林地,森林覆盖率高,属于国家生态示范区。研究区北部生物多样性明显高于其他地区,受到人为干扰较小,植被丰富,拥有良好的景观结构以及生物活力。中部地区地势平坦,多用于耕种,物种单一,同时经济发达,大量土地用作建设用地,受人类干扰较大。

3.4 国土空间生态修复分区

对生态系统退化压力、服务状态及恢复潜力3个指标进行国土空间生态修复分区z-score标准化,结果为正则说明压力大、状态与潜力好,为负则相反。根据压力、状态、潜力正负关系,将研究区各乡镇划分为生态保育区、生态潜在恢复区、生态优先修复区、生态修复治理区、生态修复利用区5大类型区,分区结果见图4。

图4 唐山市分乡镇国土空间生态修复分区

3.4.1 生态保育区 将生态退化压力小、生态系统服务状态好、恢复潜力大的乡镇划为生态保育区,该地区拥有良好的生态环境基底质量,且生态系统稳定,受干扰后不易退化。生态保育区面积最大,约占总面积的46.24%,整个迁西县除栗乡街道办事处外整体处于生态保育区内,此外遵化市四围、丰润区东北部、滦州市西部及东部、曹妃甸区大部分乡镇等地区均处于生态保育区内。其分布具有明显的规律性,北部处于燕山南麓,覆盖率高,物种丰富,南部临海,多修建坑塘水库。该区域内严格控制审查人类建设活动,做到实时监测,继续保持区域良好生态优势。

3.4.2 生态潜在恢复区 将生态退化压力小、生态系统服务状态好、生态恢复潜力较差的乡镇划为生态潜在恢复区。区域处占总面积的20.72%,处于山前平原,多耕地,远离各县域中心区域,受人为干扰较少。但由于区域内物种较少、景观类型单一,生态系统稳定性较差,存在退化风险,且不易恢复。该类保护区主要集中于研究区东部,包括乐亭县、滦南县大部分、滦州市中部,此外玉田县西部乡镇等地也有零星分布。此区域生态环境基底较好,但因其易受到破坏的特点,划为生态潜在恢复区,严格控制建设用地扩张,适当引入本地适宜的作物种类,提高其稳定性。

3.4.3 生态优先修复区 将生态退化压力大、生态系统服务状态差、生态恢复潜力好的乡镇划为生态优先修复区。

区域占总面积的0.55%,位于路南区的女织寨乡和迁安市的沙河驿镇,以建设用地、耕地为主要土地利用类型,但存在少量林地或水域。该区域存在生态系统进一步恶化的风险,在防止建设用地无序扩张的基础上,需有针对性地优先进行生态修复,必要时需对不符合要求的区域进行人工辅助修复,从而达到要求水平。

3.4.4 生态修复治理区 将生态退化压力小、生态系统服务状态差的乡镇划为生态修复治理区。区域占总面积的26.49%,地势平坦,但生态系统服务提供的功能较差,处于生态系统服务状态由好到坏的过渡区域。位于县区中心向外扩散区域,集中于研究区中部、西部乡镇,以及乐亭县中部乡镇、曹妃甸工业区。该区受到一定人为干扰后,生态系统易发生进一步退化,需采取积极的修复治理措施,例如退耕还林等人工干预。同时,区域自然本底条件差,但生态退化压力相对较小,可在生态系统承载力范围内发展生态旅游业,在对生态进行大力保护的同时,带动经济发展。

3.4.5 生态修复利用区 将生态退化压力大、生态系统服务状态、生态恢复潜力差的乡镇划为生态修复利用区。

区域占总面积的6.00%,处于城市及县域的中心,多为办事处所在区域,受到强烈的人为干扰,用地类型基本属于建设用地,生态系统基本退化,难以维持正常生态系统服务功能,对其进行生态修复措施作用甚小,因此对乡镇内基本生态景观进行修复,在保护基本生态景观的基础上,可利用适当的土地来保障经济发展。

3.5 生态安全格局修正

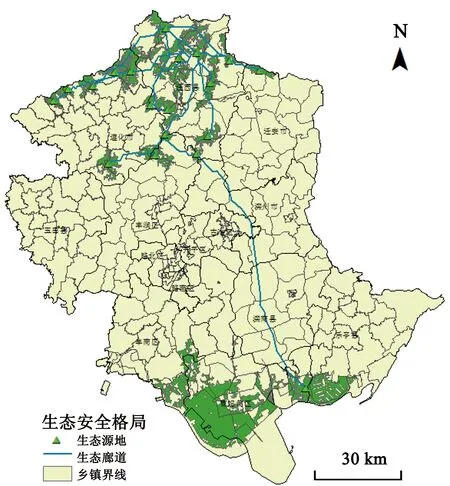

3.5.1 生态安全格局分析 研究区采用形态学空间格局分析与景观连通性筛选生态源地,结果见图5。

图5 唐山市生态安全格局

由图6可知,共筛选出19个生态源地,总面积为1 354.48 km2。最大斑块面积达到728.16 km2,主要分布于唐山市北部的迁西县和遵化县,此处生态源地地类主要为林地,以及南部的曹妃甸区大部分、丰南区、乐亭县与曹妃甸区相接部分,此处用地类型主要为坑塘水库。生态源地主要集中于研究区北部的燕山南麓,长城脚下,及南部的人工养殖水库。利用最小阻力模型,并对各廊道累积阻力值进行对比分析,最终选取18条累积阻力值最小的生态廊道,构成完整生态网络。将生态源地、生态廊道相结合,形成唐山市生态安全格局。

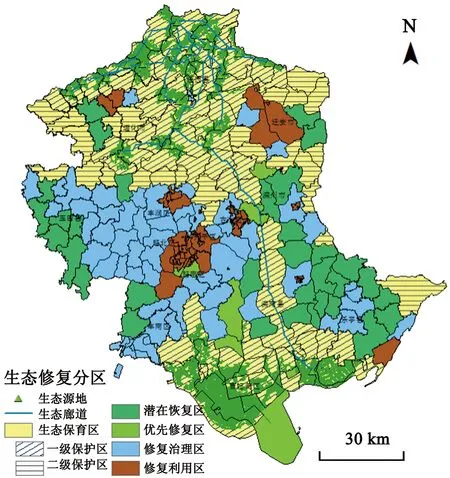

3.5.2 生态修复分区修正 在生态修复分区的基础上,利用生态安全格局对其进行修正,得到图6。

图6 唐山市分乡镇生态修复分区修正

由图7可知,将位于生态保育区内的生态源地及生态廊道所在乡镇划为一级保育区,实行最严格的的生态保护制度,其余乡镇划为二级保育区;生态潜在恢复区生态系统服务状态优,但恢复潜力差,同样将位于该区域的生态源地与廊道划为一级保育区,重点防止该区域生态系统发生退化;部分源地与廊道位于修复治理区内,生态系统服务已发生退化,若不及时修复,易影响整个生态系统连通性,故需优先进行修复,划为生态优先修复区。

4 结论

以唐山市为研究区,基于“退化压力—生态服务状态—恢复潜力”框架,利用z-score标准化进行国土空间生态修复分区,构建生态安全格局,并利用生态安全格局对生态修复分区进行修复,最终形成综合考虑生态系统压力、状态、潜力及生态源地、廊道的国土生态空间修复分区。

(1)退化压力区从高到低由各城镇中心向四周递减;生态系统服务状态北优中劣,且高值区向低值区存在明显过渡;恢复潜力由北向南先减少后增多。

(2)生态修复分区以乡镇为基本分区单元,共分为5类:生态保育区实行最严格的生态保护制度;生态潜在恢复区在控制建设用地扩张同时引入适宜的作物;生态优先修复区优先有针对地进行生态修复,必要时为达到要求水平可加以人工辅助修复;生态修复治理区采取积极人工治理干预措施;生态修复利用区在保护基本生态景观的基础上,可适当进行经济建设活动。

因受到数据等影响,本研究仅结合社会、自然及自然恢复力进行分区,此后研究可考虑生态修复投入与生态系统状态的关系,增加评价体系的维度,并与生态安全格局相结合,形成生态修复分区。