北洋政府与云南地方内债的发借*

2022-12-20毕学进

毕学进

北洋政府时期是地方割据纷争的时代,中央权威日失、地方实力派坐强,这是学界的共识。此前关于北洋政府与地方关系的演变,多从政治史视角切入(1)代表性研究主要有:李国忠:《民国时期中央与地方关系》,天津:天津人民出版社,2004年;陈征平:《民国政治结构变动中的云南地方与中央关系研究》,北京:中国社会科学出版社,2012年;郑永年:《中国的“行为联邦制”:中央—地方关系的变革与动力》,北京:东方出版社,2013年;Philip J.etal.“Chinese Warlord Armies 1911-1930.” Oxford:Osprey Publishing, 2010; Osterhammel J.“Arming the Chinese: The Western Armament Trade in Warlord China 1920–1928.By Anthony B.Chan.” China Quarterly 2009 (98): 180; MacKinnon S R.“The Peiyang Army, Yüan Shih-k’ai and the Origins of Modern Chinese Warlordism.” The Journal of Asian Studies 1973 (3): 405-423.,虽客观呈现了央地政局的离散过程,但难以窥见演变之全景。实际上,这一时期中央与地方的财政关系变化,也反映了央地政局的演变过程。

本文拟从政府内债发借这一新的视角,以学术界较少关注的边疆省份但又是地方实力派的典型代表云南省为中心,从另一新的维度分析这一时期央地政局关系的演变逻辑。

一、北洋政府时期云南省内债的基本图景

目前学界关于近代地方内债研究多集中于中央(1)代表性论著有潘国旗:《晚清、民国北京政府时期的国内公债论略》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2008年第5期;潘国旗:《民国北京政府时期国内公债总额及其作用评析》,《近代史研究》2007年第1期;刘晓泉:《北洋政府内国公债发行研究》,博士学位论文,湖南师范大学,2008年;Reinhart C M, Rogoff K S.“The forgotten history of domestic debt”.The Economic Journal, 2011, 121 (552): 319-350;等。、江浙沪等发达省份(2)代表性研究主要有潘国旗:《近代中国地方公债研究——以皖川闽粤为中心的考察》,北京:经济科学出版社,2014年;吴景平:《上海钱业公会与南京国民政府成立前后的若干内债——对已刊未刊档案史料的比照阅读》,《近代史研究》2004年第6期;马金华等:《近代浙江地方政府债务及启示》,《地方财政研究》2015年第2期,等等。,对云南省内债鲜有探及,其发行数额也仅见于《云南省志·财政志》的粗略统计。据其载述,北洋政府时期云南省公开发行的内债有1912年爱国公债10万元、1916年护国公债1 000万元、1917年靖国公债24万元、1926年定期省库券120万元、1926年整理金融锡税公债250万元、1926年整理金融随粮公债140万元。(3)云南省地方志编纂委员会纂:《云南省志·财政志》,昆明:云南人民出版社,1994年,第189页。

此项记述或有进一步讨论空间。(1)爱国公债是否应归为云南省政府内债?《云南省志·财政志》描述1912年云南省发行爱国公债10万元,但据档案记载,“此项爱国公债,滇省承购无多”。(4)《财政部关于饬各督军派员出席爱国公债还本抽签仪式的发电》(1917年1月29日),档案号:1106-004-01811-015云南省档案馆藏。似示云南省为购债方,而非发债方。进一步考述,爱国公债,“系前清季年发行,民国成立,承认有效”。(5)《为爱国公债付息事致天津总商会的函》(1917年1月31日),档案号:401206800-J0128-2-002636-015,天津市档案馆藏。即此项爱国公债为清末发行之债,是时拟募总额3 000万元,利息为周年6厘,期限9年。(6)《爱国公债章程》(宣统三年十月二十九日),档案号:06-01-001-000736-0163,中国第一历史档案馆藏。此项公债尚未募集完毕,清廷即已覆亡。民国初立,“财政困难,中央既无捐滴之收入借款,又有种种之请求,各处军需告急”。(7)《熊总长电商国民公债》,《新闻报》1912年5月30日,第3版。乃继之发行。天津(8)《为查爱国公债章程事给商务总会的训令》(1917年2月10日),档案号:401206800-J0128-2-002636-014,天津市档案馆藏。、北京(9)《汉口中国银行与京行有关代理爱国公债、拨款、汇款人员调动等问题的来往函》(1918年6月),档案号:J031-001-00418,北京市档案馆藏。等诸省皆有认购,云南省亦有劝募(10)曾业英:《蔡锷集》,长沙:湖南人民版社,2008年,第655—656页。,获款10万元。中央政府以抽签之法多次偿还公债。这表明,爱国公债还本付息主体为中央政府,而非云南省,不应归入云南省政府内债统计口径内。(2)关于《云南省志·财政志》中的随粮公债漏记,据档案记载,“休纳县知事王延直详报,征获癸丑年分随粮公债并批解开支各数目造具清册请查核”。(11)《云南省财政厅关于查核休纳县民国三年十二月至民国四年六月份征收随公债清册情形给云南巡按使的详》(1915年10月3日),档案号:1077-001-01176-025,云南省档案馆藏。癸丑年(1913年),云南省已有随粮公债。另据《思茅地区金融志》载,民国二年(1913年),镇沅县、景东县在县境内都募集过随粮公债。(1)《思茅地区金融志》,昆明:云南民族出版社,1998年,第130页。这是云南省政府发行的公债,没有记入财政志。(3)关于靖国公债发行时间,《云南省志·财政志》说发行于1917年,而档案记载,“查民国七年内募集靖国公债”(2)《云南省财政司关于委任富滇银行承募靖国公债各情给云南省长的呈》(1923年3月10日),档案号:1106-004-01818-020,云南省档案馆藏。,“本省募集靖国公债……系自民国七年十月起至八年二月底止”(3)《云南省长公署关于查办结束募集靖国公债事给财政厅的训令》(1921年5月3日),档案号:1106-004-01779-001,云南省档案馆藏。,表明靖国公债发行日期为1918年而非1917年。《云南省志·财政志》记载的1917年靖国公债24万元应为实募额,而非发行额。据档案资料,“本省募集靖国公债……其募集总额系二百万元,……延至九年底止,仅募获债款二十余万元……”(4)《云南省长公署关于查办结束募集靖国公债事给财政厅的训令》(1921年5月3日),档案号:1106-004-01779-001, 云南省档案馆藏。靖国公债发行额应为200万元。

因此,北洋政府时期云南省发行的公债应为1913年的随粮公债(数额不详)、1916年发行的护国公债1 000万元、1918年发行的靖国公债200万元、1926年发行的定期省库券120万元、1926年发行的整理金融锡税公债250万元、1926年发行的整理金融随粮公债140万元。

在发行的六支公债中,拟募额较高,而实募额并不理想。如,靖国公债拟发行额为200万元,但实际募集数额为24万元,实募比仅为12%,整理金融锡税公债发行额为250万元,但实募数仅为4.1万元,实募比尚不足2%。原因在于灾患频繁,民力不支。如1913年发行的随粮公债,“各属频年灾歉等情,纷纷请免未收公债”。(5)《云南巡按使署关于查明昆阳县六成随粮公债是否豁免给云南财政厅的饬》(1915年2月),档案号:1077-001-01303-003,云南省档案馆藏。楚雄县“癸丑年份普被旱灾……至甲寅年,钱粮征收尤为寥寥”。(6)《云南巡按使署关于核准豁免楚雄县随粮公债给滇中道的批》(1915年3月),档案号:1077-001-01303-004,云南省档案馆藏。1918年靖国公债募集之时,墨江县称“地广人稀,夙称贫瘠……再认公债,力实不逮”。(7)《云南省长公署关于核查云南省镇源县知事请将前募获内国公债移作靖国公债事给云南省财政厅的训令》(1921年5月3日),档案号:1106-004-01780-003, 云南省档案馆藏。昆阳县称“地方负担已重不堪,本年又遭水患,豆麦霉滥,田亩被淹,衣食缺乏,尚赖政府发款办理赈济,乃得籍资生活,实无余力认购公债”。(8)《云南省财政厅关于云南省昆明、武定、罗次各县知事呈报所属各机关职员以及县民认购靖国公债各情的指令》(1918年1月1日),档案号:1106-004-01791-001,云南省档案馆藏。江川县称“民力凋敝,生计维艰,……多难措足,恳请核减”。(9)《云南省财政厅关于云南省江川县知事呈报县属各机关职员以及县民认购靖国公债各情的指令》(1918年12月12日),档案号:1106-004-01791-003,云南省档案馆藏。民力不逮,募集实难似乎已成常态。针对公务人员特别募集的定期省库券,因“云南公务人员向因省库的收入短少,一般待遇,非常菲薄,历中央规定,还不及百分之三十”。(1)张肖梅:《云南经济》,1942年,第U12页。募集效果可想而知。针对锡商的锡税公债,在矿业非常低迷的情况下,锡税公债募集也很困难。因“一般矿业的经营资本,他们是很微弱,很贫乏的,他们向来得不到金融界的扶持”(2)郭垣:《云南省经济问题》,南京:正中书局,1930年,第145页。,“个旧锡厂……市面金融恐慌异常,若不设法维持,影响实甚……应速酌量情形,放资活动”。(3)《云南民政厅长关于放资个旧厂务一案给富滇银行的饬训令》(1914年1月),档案号:1077-001-01435-013,云南省档案馆藏。“危迫之情,尤益增甚。”(4)《个旧商会拟由香港运金币入口呈》(日期不详),转引自云南省档案馆等:《云南近代金融档案史料选编(1908—1949)》(第1辑下册),内部印刷资料,1992年,第40—41页。公债的募集遭遇重重困难。

此种情形下,云南省政府遂另辟他径,向富滇银行借款。省政府第一次向富滇银行借款是在1916年,是年护国战争爆发,为筹军需,政府曾向富滇银行借款80万余元。向银行借款显然较为方便,一方面,富滇银行资本丰厚,“开办之初……准备充足,信用巩固……且存有较多之准备金,随时兑换皆可,兑现毫无留难”。(5)云南省志编纂委员会办公室:《续云南通志长编(中)》,云南省科学技术情报研究所,1986年,第697页。直接借款,避免了公开发行内债的募集之困。另一方面,富滇银行完全受省政府掌控,由“官”出资、由“官”经营(6)《云南军政部鉴鉴司民国元年二月初四日为富滇银行成立开张的告示文》(1912年2月),参见中国人民银行云南省分行金融研究所编:《云南近代货币史资料汇编》,内部印刷资料(年份不详),第105页。,为了使富滇银行借款成为政府可持续的财政来源,1917年富滇银行修改了章程:“得依云南政府之命令,筹付款项,以供财政上之需用。但政府应即筹备的款随时归还,总期财政金融互相维持。俾达省立银行之目的”。(7)李珪:《云南近代经济史》,昆明:云南民族出版社,1995年,第364页。此举表明,富滇银行已经在组织章程上认可了借款于政府的合法性。1922—1925年,省政府通过货币超发的方式大量向富滇银行借款,“照得滇居边瘠……辛亥以还,协饷断绝,收不敷支,已成惯例,加以护靖兴师以一省而负国家重任,军需浩繁,益形拮据……富滇银行发行纸币,不免逾出定额”。(8)《云南省政府关于发行整理金融公债一事的布告》(1928年12月),档案号:1077-001-01940-059,云南省档案馆藏。

据张肖梅统计,1912—1922年,云南省政府内债举借额大约占银行纸币发行额的30%左右,但是1923年政府借用数额呈倍数增长。1923—1926年,云南省政府累计举借内债额达到7 190万元,而同期省政府财政收入总额才3 000万元左右,政府举借的内债总额,大约是政府岁入总数的1倍多。1926年富滇银行发行纸币3 860万元,政府借用额达到2 940万元,76%的发行纸币都被政府借用(9)张肖梅:《云南经济》,1942年,第T3—T4页。,而当年的财政收入仅1 000万余元,政府借用债额竟超过收入额近3倍之多。省政府的财政已濒临破产,举借内债成为弥补财政亏空的“救命稻草”。对此,张肖梅评价说,“民国十四年,政府的借款……为一千九百八十万元,十五年借欠数又增至二千九百四十万元,一年内增加一千万元……就其负担数额来说,是惊人的。当时富滇银行已无所谓发行准备,唯视政府之需要如何,即大量发行”。(1)张肖梅:《云南经济》,1942年,第 T4页。然而,云南财政本已困难,对于举借的债务,“只以库帑支拙,商业凋零,未能如期偿还”。(2)《云南财政厅富滇银行整理金融意见书》(1920年5月13日),档案号:1077-001-01726-006,云南省档案馆藏。一遇财政不敷,“积之既久,亏欠银行之款愈多,……循环不已”。(3)《整理云南财政金融建议书》,《金融研究号》1926年,第1页。富滇银行俨然成为云南省政府的“提款机”。

二、北洋政府对地方举债的控制与云南地方借债的演化

北洋政府吸取晚清地方督抚掌财权进而削弱中央政府财政调动能力的教训,在肇基初始,中央政府严厉限制地方举债,拟通过中央政府的转移支付方式调度全国财政,以控制全国政局。中央政府规定,地方举借债务,需经中央允认后方为有效。如,惠潮铁路修建之时,面临资金困难,曾有商业机构愿借贷巨款,但“是此项借款殊无承借之理由,且按照定章,借款须由中央政府主持,各省断不能自由订借也”。(4)《粤路伤心史》,《申报》1913年10月21日,第6版。这表明中央严厉控制地方的自由借款权。

但由于地方财政奇绌万分,而中央根本无款协济,地方不得不屡筹借内债挹注财政。“各省举债宜严加限制也,举债本出于万不得已,年来政局屡变,财政枯竭达于极点,其瘠苦省分无论矣,即向称财赋之区,亦或以收不敷支举借债款以救一时……本部前曾迭电各省不准自由订借债款,惟自上年滇黔起义以后,各省需款迫切,间有自借债款之举,势难一律限制。”(5)《整理各省债款之实行》,《申报》1917年4月4日,第6版。此种情势下,中央政府曾于1913年3月,“取销前禁借款部令,准其自由借债”。但是,“以防范滥借之弊害”,规定“借款条件及抵押品须先报告中央核办”。(6)《财政部之自由借债条件》,《申报》1913年3月7日,第3版。《申报》探知,“各该省无论内债外债,均不得自行举办,其有特别为难情形,非借债不可者,亦应据实呈报财政部核准方可订借”。(7)《整理各省债款之实行》,《申报》1917年4月4日,第6版。说明中央对地方的借款依然有所控制。

虽然中央三令五申,严禁地方未经中央允许私自举借债务,但多数地方财政十分困难,而中央财政亦左支右绌,面对各省沓来纷至的请求拨款之电,也无能为力。(8)《各省财政的穷状》(1926年7月24日),《现代评论》第4卷第85期,档案号:D2-0-1780-102,上海市档案馆藏。报界探知,“北京政府之穷,确已到山穷水尽的境地了”。(9)《中国财政状况述评》(1924年5月),《新建设》第1卷第6期,档案号:D2-0-1379-118,上海市档案馆藏。“各省……求中央接济,请款之文告急之电,沓来纷至。积案如山,中央仰息外资,入寡出多,累累积欠……”(10)《财政部为财政困难胪陈维持办法通电》(1913年12月),参见《中华民国史档案资料汇编·财政》,第94页。中央政府无法满足地方的接济请求,地方只能自寻他法,撇开中央自行借款以解财政困境。根据贾士毅的统计,北洋政府时期地方政府发行公债数额高达近8 000万元(1)贾士毅:《民国续财政史》,上海:商务印书馆,1934年,第185—197页。。如安徽省,“皖省财政自民国以来,迭值军兴,所有收入各款,均支付于饷项,现在省库奇绌,诸款待发,近闻黄省长拟举行皖省地方公债,以济要需”。(2)《安庆举行地方公债》,《申报》1918年1月29日,第7版。就连富裕之地上海,亦“饷粮綦急,企望益深,并祈于五日内将此项券款汇缴劝募”。(3)《上海市木材商业同业公会认捐的军警铂捐款,地方保安捐及认购二五库券公债等有关文书》(1925年1月),档案号:S145-1-78,上海市档案馆藏。这表明,地方层累积亏,日就穷蹙,财政紊乱之下,纷纷募集公债已成常态。

此间,云南举借内外债务,经历了从严格请示到自行其是的过程。云南地处西南,“各属灾情薦祲,盗匪遍地,商务既形凋敝,民生尤为艰窘”。(4)《云南省长公署关于查办结束募集靖国公债事给财政厅的训令》(1921年5月3日),档案号:1106-004-01779-001,云南省档案馆藏。以致“滇病贫极矣……而财政日竭”。(5)《李鸿祥关于存款富滇银行专事实业投资各情给滇省都督的电》(1912年3月4日),档案号:1106-005-00779-017,云南省档案馆藏。辛亥以来,“协饷断绝,收不敷支,已成惯例,加以护靖兴师以一省而负国家重任,军需浩繁,益形拮据”。(6)《云南省政府关于发行整理金融公债一事的布告》(1928年12月),档案号:1077-001-01940-059,云南省档案馆藏。云南省政府请求中央拨款以缓财困。1912年,蔡锷多次电请北京政府拨款以办滇省实业,“兹幸大总统轸念边疆……如能由中央筹拨巨款,以为提倡实业之用……”(7)《滇都督请款兴实业》,《申报》1912年9月11日,第6版。然而,“云南在前清时代,本是受协之行省也,惟现在……中央自顾不暇,安能旁及地方?”(8)《云南准借外债二百万》,《申报》1913年1月17日,第3版。请款不成,云南省不得不筹借债务。但在中央严厉管控下,地方借款需报请中央。1912年,蔡锷便电请中央请借法款,并派代表入京全力周旋,“全为滇南财政竭蹶,要求政府协济,日来蔡都督亦有电来京,痛陈滇中经济状况,非有外来之款项补助,今年即不足以支持。袁总统当将此事交国务院会议,初十日会议之结果,……赵总理周总长再四协商后,只有听蔡都督借一二百万元之外债,日后由应解中央之款项偿还”。(9)《云南准借外债二百万》,《申报》1913年1月17日,第3版。最终获准筹借外债200万元。除请借外债,云南省还电请中央发行内债。1917年,历经护国战争等役,“诸役频年,为国用兵,军费浩繁”。(10)《苏正熙关于收到整理金融借款监征条例及遵办情形鉴核由给云南唐省长的呈》(1926年9月2日),档案号:1106-004-01108-023,云南省档案馆藏。不得不发行公债以济时需,“迫不得已,现经公众议决,拟就滇募集公债二百万元,暂济急用一俟”。(11)《云南通信:募集公债二百万》,《申报》1918年11月12日,第7版。而后报请中央,“其发行滇省公债二百余万”。(12)《北京电》,《申报》1917年3月2日,第3版。获准后方始发行。这表明是时公债发行,请示了中央。

然而,到了北洋政府中后期,一来各地自由发行公债骤然成风,举债早已绕开中央政令,“各省长自由借款,政府叠次发电,严禁无如”。(1)《地方自借外债》,《申报》1919年1月27日,第6版。各省自由举借内债外债已成常态。二来云南财政层累积亏,中央难以协济,“滇省财政拮据已达极点,不独经常军政两费待支无着,即善后各款,迄今亦未蒙中央拨到”。(2)《再催中央拨款》,《申报》1917年1月13日,第6版。随着唐继尧东征西讨,军政两费开支巨大,在各地公债自由举借情形下,云南省亦步亦趋,到北洋中后期,云南省各项债务举借发行,便不再请示中央,开始自行其是。公开发行的内债上,1926年云南省发行了120万元定期省库券、1926年发行了250万整理金融锡税公债、1926年发行了140万元整理金融随粮公债。至于非公开发行的银行借款,更是肆无忌惮,“政府当局视银行为军需库,财政机关以银行为外府”。(3)郭垣:《云南省经济问题》,南京:正中书局,1930年,第172页。巨额债务举借完全绕开中央。尤其是1923年以后向富滇银行举借的巨额债务,省政府更是直接提借。以上表明,北洋中后期,自中央权威日渐丧失之时,云南省的地方借款已经完全突破“地方借款必须秉命于中央”的政令。

三、云南地方内债发借与央地关系的演变逻辑

面对地方各行其是的债务举借,中央政府认识到,如果地方债务举借过多,中央大权恐或旁落。1918年中央政府严厉申明,“地方借款必须秉命于中央”。报界担忧,“以自由借款之权,旁落于各省督军,恐不出数月……此中央政府自杀之政策也”。(4)《北京特别通信》,《申报》1918年7月5日,第3版。是时,中央财力实有不济,“通电各省要求接济……各省多无覆电”。(5)《财政纪:整理财政计划》,《华侨杂志》1913 年 第2期,第124—125页。“财政部近向各省索款,各省复称,目下无款可以协济中央政府。”(6)《财政部近向各省索款各省复称目下无款可以协济中央政府》,《时报》1914年3月22日,第3版。倘若自由借款权再旁落地方,地方实力派将会迅速壮大,进一步挑战中央权威。正如中央政府担忧的,“地方自由借款,中央失其统驭能力,财政愈觉扰乱……”。(7)《关于借款问题》,《申报》1912年9月7日,第3版。当地方自由借款完全不受中央管控后,中央权威更加衰弱。

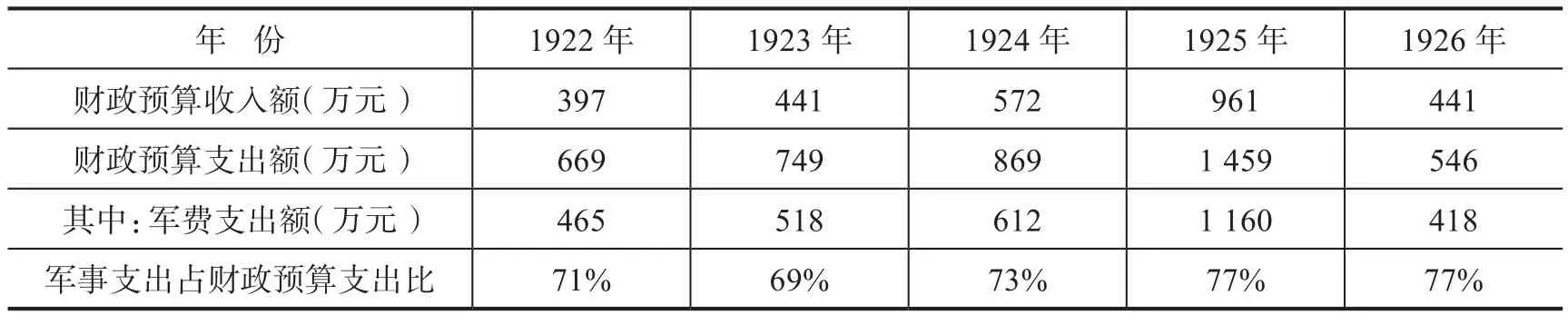

北洋政府中后期,地方政府举债各行其是蔚然成风,各省政府暂时摆脱了军政费用不足的困境,进而扩张地盘,各省之间战争频仍,根本不受中央控制。云南省获准募集靖国公债后,以“专备云南靖国军军饷之用”。(8)《云南省长公署关于发云南靖国公债条例一案给官木建筑工程局的训令》(1918年9月14日),档案号:1077-001-01309-016,云南省档案馆藏。为滇军进军四川提供了后备军费支持。于是“乃先后发出六靖国军四混成旅,……统率大军,由滇出师”。(9)《唐督军由滇出发之情形》,《申报》1917年11月22日,第6版。靖国战争以后,唐继尧军政开支愈发增大,不得不大量举借内债以资军需。根据张肖梅的统计,省政府“开支最大的支出是军费,平均在岁出的百分之七十以上”。(1)张肖梅:《云南经济》,1942年,第 U30页。表1是1922—1926年云南省政府财政收入与军事支出情况。

表1 1922—1926年云南省财政收入与军事支出

1922—1925年,云南省军事支出占财政预算年均支出比竟高达73%,说明大部分政府预算支出都集中在军费上。除了公开发行内债,省政府还通过货币超发的方式大量向富滇银行借款,“协饷断绝,收不敷支,已成惯例,加以护靖兴师以一省而负国家重任,军需浩繁,益形拮据……富滇银行发行纸币,不免逾出定额”。(2)《云南省政府关于发行整理金融公债一事的布告》(1928年12月),档案号:1077-001-01940-059,云南省档案馆藏。债务规模愈发增长。

正是通过内债的发借,云南地方有了足够的军费保障,可以肆意扩张,中央无力管控。“每一次出兵,动需银款百数十万。去年第一军去黔,第二军出桂,开拔之费,自不能不向银行借用。”(3)张肖梅:《云南经济》,1942年,第U31页。在举债补充军需的情形下,云南省在北洋时期先后经历了靖国之战、二次唐顾之战、复入黔川之战、滇桂之战等,内债成为唐继尧为首的滇系实力派扩张地盘的“取款机”,也成为中央和地方政局关系的“分离器”。

内债加剧了中央与地方关系的离散,连年举借的巨额债务成为滇军持续扩张的财力基础。史料显示,在北洋初期,云南省军备较为单薄,“滇省兵备,当光复之后,不过三个卫戊区师而已,因尝未不足保卫地方,防御盗匪也”。(4)《云南政闻:历年兵额之概数财政之困难现在补救之方针》,《四民报》1921 年 10 月 29 日,第7版。1917年前后,因护国战争爆发,云南省通过海外募捐、公债发借方式获得一定军资,“四处招募,以厚实力……当此之时,正是成军先后开赴川粤两省之滇军,有八军之众……即每军以一师而论,其数已在十四十五师之数矣”。(5)《云南政闻:历年兵额之概数财政之困难现在补救之方针》,《四民报》1921 年 10 月 29 日,第7版。护国战争后,唐继尧又通过发行靖国公债、向富滇银行借款,“招兵买马,兵力复增……唐(继尧)氏野心勃勃,思握武力之牛耳,故不惜穷兵黩武,厚集实力……兵力愈厚……”(6)《云南政闻:历年兵额之概数财政之困难现在补救之方针》,《四民报》1921 年 10 月 29 日,第7版。到1924年前后,云南省政府累计向富滇银行借款超3 000万元,滇军规模迅速扩张到15个军,另有4个飞军部队,军队规模大幅增加。(7)云南省地方志编纂委员会编纂:《云南省志·军事志》,昆明:云南人民出版社,1997年,第85页。军队规模迅速增加,饷粮愈巨,但以云南省的财政实力,无法担负巨额的养兵之费。唐继尧个人坦言,巨大军费开支惟有向银行借用一法。“余自由黔回滇后,每月军费不过二十八万余元,后因国家多故,增两混成团,亦不过三十余万元。护国军兴,湘、粤、 川三路出兵,自然不能不加重人民苦痛,然当时均就军队所驻地筹饷,亦不过月支四十万余元。后因靖国军兴,虽尽量收缩,亦不能裁减军费。直至内部政变以后,军费骤增至一百一十余万元;加以由民国四年起至民国十一年止,在外军队欠饷,以档案不全,无从计算,……且兵士多年劳苦,发给恩饷三关,为数亦颇不赀。……队伍回滇以后,欠饷恩饷奖金又需数百万元……惟有向银行借用之一法。”(1)张肖梅:《云南经济》,1942年,第U31页。某种程度而言,巨额内债驱动了滇军规模的持续扩张。

迅速膨胀的债务规模暂时解决了地方军政所需,地方军事实力壮大成为与中央分庭抗礼的重要资本。正如《申报》评论,“中央极希望整理财政……近来督军跋扈……财厅种种紊乱,地方财政余亦痛恨,但现中央能力薄弱,无可讳言”。(2)《闽代表与周自齐谈话》,《申报》1920年12月18日,第6版。“值此督军跋扈,武力横行之时,中央又焉有为?”(3)《旅京鄂人之排王运动》,《申报》1921年3月16日,第6版。地方甚有评论,“若干省区,只管名义上受北京的任命,而实际上却是一毫不睬的”。(4)《各省财政的穷状》(1926年7月24日),《现代评论》第4卷第85期,档案号:D2-0-1780-102,上海市档案馆藏。由此,中央权威更趋下滑,中央越孱弱,其“地方借款必须秉命于中央”更成一纸空文,这反过来又导致地方政府借款愈发自由自主。地方财政实力进一步扩张,中央权威又愈发下降,在如此循环往复的环圈下,央地政局便如此循环演变,成为北洋政府时期枝强干弱的重要驱动力。

四、余 论

云南或非个案。时人普遍认为,“军需公债,乃万国之通例”(5)《上海县民政署、总商会等关于发行军需公债、内国公债、江苏公债的通知以及军政府沪军都督照会珠玉商业同业公会业董陈养泉担任国民自助会募饷及该会简章》(1912年10月),档案号:S185-1-57,上海市档案馆藏。,且“公债办法在各国已成善举,即本国亦有成规,自应仿效”(6)《关于山东国库善后公债局于三月十六日成立的训令》(1926年4月19日),档案号:B0032-001-00366-0045,青岛市档案馆藏。,由是之故,“近年来潮流所趋,各省市之发行公债以资弥补军政建设经费者,风起云涌,实繁有徒”。(7)李权时:《财政学原理》,上海:商务印书馆,1935年,第644页。据统计,江西、浙江、直隶、河南、安徽、北京、江苏等多达17个省(区、市)累计发行内债高达1.46亿元。(8)潘国旗:《北京政府时期的地方公债探析》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2018年第4期。江西省先后主政的李纯、陈光远等,因扩张军备,在地方财力不足情形下,借债度日,累计发行17支共计约2 668万元公债。浙江省自民国肇始,军政两费剧增无度,财政日趋亏空,发行8种共计1 960万元内债。直隶地方内债额亦高达1 900万元之多。各省公债多数用于军需,如直隶“大军远出,……待支尤形紧迫,……各行商应购此项债款,以济军用”(1)《为军需紧急善后短期公债亟待募集事与天津总商会的往来函》(1927年1月24日),档案号:401206800-J0128-3-005992-009,天津市档案馆藏。。山东“财政困难已近极点,况军事善后在在需款,……唯有通盘筹画,较害取轻,舍举办公债更无他法”。(2)《关于山东国库善后公债局于三月十六日成立的训令》(1926年4月19日),档案号:B0032-001-00366-0045,青岛市档案馆藏。四川“援鄂军急于出发,需款孔多,……发行公债三百万元”。(3)《川省最近要闻》, 《时报》1921 年 11 月 15 日,第5版。地方如此,中央有管控之心,而缺乏管控之力。

中央和地方关于内债发借控制权的争夺,实际上还是中央与地方财权与事权的争夺。北洋时期,各省财力不敷,库空如洗,而军事、建设、治安处处需款,尤其是“海陆军饷需,急如星火”。(4)《关于准予同合铁厂等减交承购公债的公函》(1926年12月),档案号:B0038-001-00417-0072,青岛市档案馆藏。不得不向中央请款以应财困。中央政府自身财力支绌,难以应对地方纷至沓来的请款电文。为此,各地开始大量发借公债,这虽然一定程度上缓解了财政困难,但地方又将巨额债务投入非生产性的军政开支,不仅未能在地方经济发展中发挥应有的融资作用,还成为地方割据势力的财政支柱,进一步加剧政治上的分裂。(5)刘巍:《西学中用:熊希龄财政思想与实践研究》,《福建论坛》(人文社会科学版)2021年第1期。

公债发行或系央地分离之一端。时论指出,“近几年来各省酿成混战的局面,因此军费大为膨胀,于是本有盈余的省份,现在也变亏了,没有盈余的省份,受亏之大,更加不必说,不得已乃截留中央税收,然而截留中央税收还是不够已抵支出之用,于是向地方上或是向外借款,预征田赋,滥发钞票,债券,无所不有的税捐也都增加了”。(6)《各省财政的穷状》(1926年7月24日),《现代评论》第4卷第85期,档案号:D2-0-1783-127,上海市档案馆藏。甚至有地方“更有私种烟苗,包开私赌,纵容军队苛待平民”。(7)《粤局政权之分》,《大公报天津版》1920年2月27日, 第6版。时人认为,“地方为挟持中央政权,……截留国税,擅发纸币,无所不为,盖所谓财政,早已变成大小军阀穷兵黩武之经济基础”。(8)张一凡:《民元以来之地方财政》,上海:银行周报社,1948年,第171页。以至“民国成立以来,九年三乱,……自湖南建义破走北军,光复旧壤,而四川亦击走滇黔,自固疆圉”。(9)《章炳麟之离奇建议》,《大公报天津版》1920年11月12日,第6版。地方利用债务、苛捐、滥发钞票等手段扩充军需,扩张地盘,进一步控制了财权、军权与事权,地方与中央离散或是必然趋势。

及至南京国民政府时期,中央基本完成了名义上的国家统一后,开始严控地方举债,“省地方收支及特别市收支、遇有新设税目、增加支出、或募集公债时、均应由国民政府财政部核准后施行之”。(10)《国民政府财政部监督地方财政条例》(1928年7月),全国财政会议秘书处:《全国财政会议汇编》,1928年,第43页。其核准程式颇为复杂,如,1929年南京市拟发市政公债,经由财政部审核,立法院审议,国民政府命令公布后方始发行。(1)《准财政部函知南京市公债条例已呈转交立法院核议仰知照》(1929年9月28日),档案号:10010020250(00)0027,南京市档案馆藏。后该市拟修发行条例,“旋因增高利息,变更基金,提早偿期,必须修正条例复请重新命令公布。嗣奉国民政府发交立法院审议,立法院于十月五日第五十二次会议议决”。(2)《呈请为立法院修改市公债条例将偿期展延有碍发行拟请依据第六条规定仍请提前自本年底开始还本祈转呈国民政府备案示遵》(1929年10月18日),档案号:10010020250(00)0029,南京市档案馆藏。方可施行。此间,山西(3)《关于奉令发一九三七年山西省公债条例的训令》(1936年12月21日),档案号:10010070008(00)0010,南京市档案馆藏。、四川(4)《为修正上海市市政公债条例公布致总理陵园管理委员会训令》(1931年3月31日),档案号:10050010003(00)0022,南京市档案馆藏。、上海(5)《关于民国二十四年四川善后公债条例的训令》(1935年7月12日),档案号:10010070008(00)0015,南京市档案馆藏。、浙江(6)《为制定一九三一年浙江省清理旧欠公债条例致总理陵园管理委员会的训令》(1931年6月30日),档案号:10050010006(00)0028,南京市档案馆藏。等多省欲发行公债,皆由中央核准,“业经制定,明令公布,……通饬施行”(7)《关于奉令发一九三七年山西省公债条例的训令》(1936年12月21日),档案号:10010070008(00)0010,南京市档案馆藏。,可见公债发行,已难各行其是。国民政府对地方公债以及财税的严格控制,在一定程度上抑制了央地离散。当然,公债并非央地离散的唯一动因,其间尚受政治环境与政治体制等多重影响。北洋政府与南京政府虽同样控制地方内债的发借,而产生不同效果,其因由还在于,南京国民政府通过北伐、中原大战、东北易帜等一系列活动,基本在形式上消灭了北洋时期地方实力派,而后推行一系列政治改革措施,原则上划分了中央政府和地方政府的权责,并对地方政府的权力获取途径进行程式规范,便于南京国民政府实现财权统一。

由此或可窥见,强有力的中央政府是国家能力持续驱动的主要前提。中央政府的财政分配控制力直接决定了国家治理能力,强地方和弱中央明显降低了国家运转能力。正是由于北洋时期中央政府羸弱不堪,对地方举债难以控制,导致地方可随意举债扩充军备,扩张境域,面对日益壮大的地方力量,中央政府愈发无力管控,甚至出现地方挑战中央的行为。中央权威下滑,控制地方举债行为便有心无力,反过来又导致地方举债各谋其是,如此循环往复下,央地关系愈发离散,国家愈发动荡不安。(8)刘巍:《北洋政府时期的财政分权与集权》,《求索》2017年第6期。此间留下的经验教训,亦值得今人深思体悟。