略论《文心雕龙》之“才锋”说

2022-12-17黄天飞

黄天飞

(华中师范大学 文学院, 湖北 武汉 430079)

在中国文学批评的表述形式中,“器物之喻”与“生命之喻”“自然物之喻”共同构成中国文学批评的象喻体系,然而学界对“器物之喻”的认识多处在器物的实体样式层面,如镜子、美玉、锦绣等;以及器物的制作经验层面,如模范、磨砺、锻炼等,而对于器物形态之于人的感官作用关注不多。“锋”是对于各种以土木、金属等为原料制成的器具之尖锐犀利形态的提炼化描述,是特定的器物在人触觉感受上造成的刺激效应。“以锋喻文”在中国文学批评中亦不乏其例,刘勰就曾以“锋”来言说文学才能并合成“才锋”一词。触觉之“才锋”说与味觉之“诗味”说、嗅觉之“鼻观”说等一道彰显了中国文学批评对于视听之外感官术语的运用。本文就此对《文心雕龙》之“才锋”说展开相对系统的梳理与阐释。

一、“才锋”之源:构词渊源及目前释义问题

“才锋”一词在《文心雕龙》全书中只出现了三次,分别为:“才锋所断,莫高蔡邕”(《秣碑》)“才锋峻立,符采克炳”(《风骨》)“常弄闲于才锋,贾余于文勇”(《养气》)。而“锋”字则一共出现了十次①其余七处“锋”字分别为:“师心独见,锋颖精密”(《论说》)、“敢指曹公之锋”(《檄移》)、“陆机断议,亦有锋颖”(《议对》)、“仲宣躁锐,故颖出而才果”(《体性》)、“饰穷其要,心声锋起”(《夸饰》)、“露锋文外,惊绝乎妙心”(《隐秀》)、“后进锐笔,怯于争锋”(《物色》)。,其中与文才所具有潜在关系的自然也属于“才锋”说应有之义②本文所引《文心雕龙》原文均出自周振甫《文心雕龙今译》(北京: 中华书局, 1986年), 为行文方便, 本文对于《文心雕龙》的引文直接标示出其篇目名, 而不再多加书名。。刘勰将“锋”和“才锋”引入文学批评领域,不是偶发事件,蕴含着独特的文化渊源和学理依据。

《说文》将“锋”写作“鏠”,释曰:“兵耑也。从金逢声。敷容切。”[1]299又曰:“耑,物初生之题也。上象生形,下象其根也。”[1]146段玉裁《说文解字注》:“锋,兵耑也。兵械也。耑,物初生之题。引申为凡物之颠与末。凡金器之尖曰鏠。俗作锋。”[2]711可见“锋”的原义是指草木初生时的尖利部分,后转换成兵器的尖利部分,现多引申为事物精华部分向外发扬的趋势。在先秦时期“锋”就已经进入到人们传达观念、表述知识的类比思维中去了,以“锋”为象喻之喻体的,如《孙子兵法》将“锋”譬喻为军队精英:“将不能料敌,以少合众,以弱击强,兵无选锋,曰北。”[3]而以“锋”为象喻本体的,则如《庄子·说剑》云:“天子之剑,以燕谿石城为锋……”“诸侯之剑,以知勇士为锋……”[4]320这里的“锋”实指剑锋,是与“燕谿石城”和“知勇士”相对的被言说的对象,通过对“锋”之于“剑”的关系来强调事物精华部分的重要作用。然概而观之,先秦时代的“锋”显然是对兵器锋芒之现实经验的引申,其与一般精神意识、思想观念的距离尚远,多出现在具体的军事斗争和兵器铸造领域中。这种情况一直持续到东汉,较早用“锋”来描述话语之锐利的是道教经典《太平经》,其云:“吾之言,正若锋矢无异也,顺之则日兴,反之则令自穷也。”[5]至魏晋南北朝,“以锋喻才”才逐步出现,如葛洪《抱朴子·博喻》描述运才之失误:“韬锋而不击,则龙泉与铅刀均矣;才远而任近,则英俊与庸琐比矣。”[6]309《世说新语》则较早出现了“才峰”一词,其评谢安的口才云:“自叙其意,作万余语,才峰秀逸。”[7]而后沈约率先以“文锋”来评论具体诗人,其《伤谢朓》评谢朓云:“吏部信才杰,文锋振奇响。”刘勰将“才锋”引入文论,正是汇合了《世说新语》“以峰喻人才”和沈约“以锋喻诗人”的思路,并赋予“才锋”以一定的理论言说能力与特殊的文才思想。

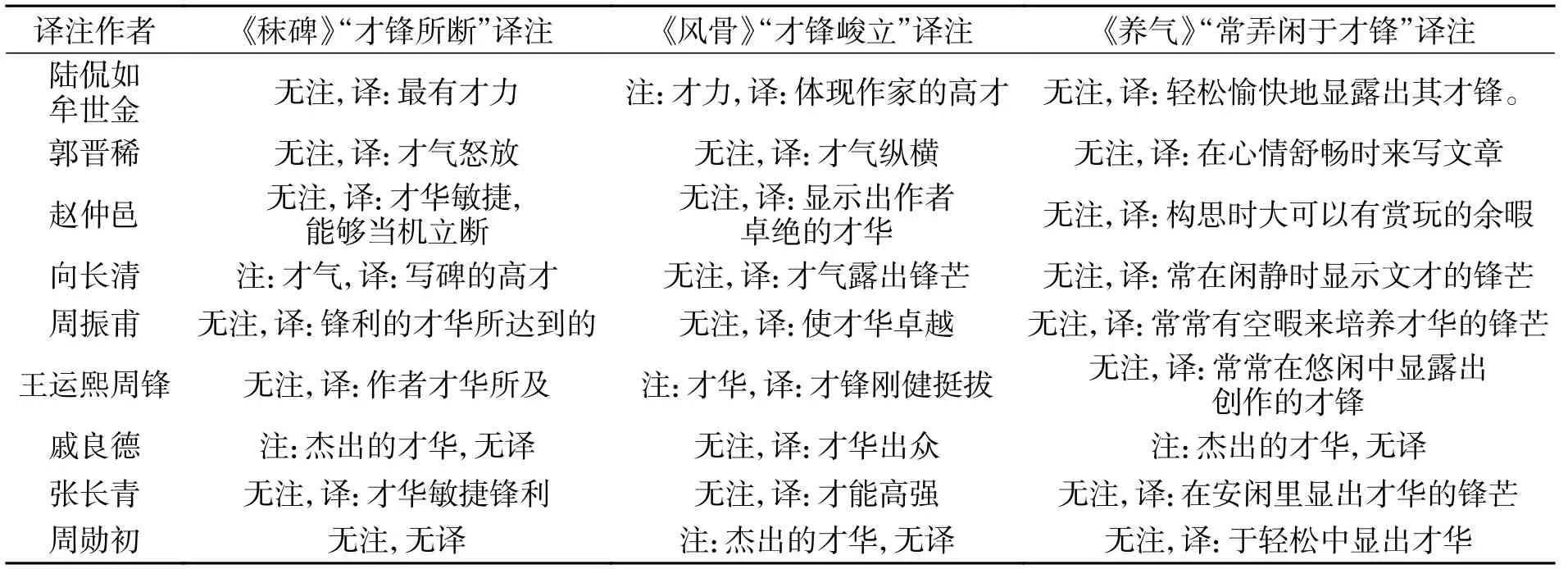

至于《文心雕龙》中三处“才锋”的具体内涵,刘师培、黄侃、范文澜、杨明照、王利器等学者均无探讨,但随着文学批评研究的发展,目前已经有不少译注著作涉及此问题,为了论述方便,本文将相关译注资料制成下表①表中译注著作如下: 陆侃如, 牟世金. 文心雕龙译注[M]. 济南: 齐鲁书社, 1981; 郭晋稀. 文心雕龙注译[M]. 兰州: 甘肃人民出版社, 1982; 赵仲邑译注. 文心雕龙译注[M]. 桂林: 漓江出版社, 1982; 刘协, 向长清释. 文心雕龙浅释[M]. 长春: 吉林人民出版社, 1984; 周振甫. 文心雕龙今译[M]. 北京: 中华书局, 1986; 王运熙, 周锋撰. 文心雕龙译注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1998; 戚良德撰. 文心雕龙校注通译[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2008;张长青. 文心雕龙新释[M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2009; 周勋初. 文心雕龙解析[M]. 南京: 凤凰出版社, 2015.:

译注作者 《秣碑》“才锋所断”译注 《风骨》“才锋峻立”译注 《养气》“常弄闲于才锋”译注陆侃如牟世金 无注,译:最有才力 注:才力,译:体现作家的高才无注,译:轻松愉快地显露出其才锋。郭晋稀 无注,译:才气怒放 无注,译:才气纵横 无注,译:在心情舒畅时来写文章赵仲邑 无注,译:才华敏捷,能够当机立断无注,译:显示出作者卓绝的才华 无注,译:构思时大可以有赏玩的余暇向长清 注:才气,译:写碑的高才 无注,译:才气露出锋芒 无注,译:常在闲静时显示文才的锋芒周振甫 无注,译:锋利的才华所达到的 无注,译:使才华卓越 无注,译:常常有空暇来培养才华的锋芒王运熙周锋 无注,译:作者才华所及 注:才华,译:才锋刚健挺拔 无注,译:常常在悠闲中显露出创作的才锋戚良德 注:杰出的才华,无译 无注,译:才华出众 注:杰出的才华,无译张长青 无注,译:才华敏捷锋利 无注,译:才能高强 无注,译:在安闲里显出才华的锋芒周勋初 无注,无译 注:杰出的才华,无译 无注,译:于轻松中显出才华

由上表可知,对于《秣碑》和《风骨》中的“才锋”,多数译注的解释主要有两种,一为才华、才气;二为杰出的才华。二者虽存在全与偏的区分,但是与相对应的译文并无太大隔膜。而对于《养气》之“才锋”,各研究著作几乎都没有特别的注释,结合其译文来看,情况颇为复杂。陆侃如、牟世金和王运熙、周锋在译文中沿用原文“才锋”;郭晋稀和赵仲邑则没有直接翻译出“才锋”之义;向长清、周振甫、张长青都将其译为“才华的锋芒”;戚良德又认为其指“杰出的才华”;周勋初只是将其译为“才华”。可见,目前学界对《文心雕龙》之“才锋”主要有三种解释,一是指才华、才气、才力;二是指杰出的才华;三是指才华的锋芒。而且前二者多集中在对《秣碑》和《风骨》之“才锋”的解释上,而后者则在对《养气》之“才锋”的解释中相对集中的出现。这种阐释上的前后矛盾在同一译注著作中更为突出,如周振甫对三处“才锋”的解释都不相同,分别为“锋利的才华”“才华”“才华的锋芒”。又如王运熙、周锋将《秣碑》和《风骨》中的“才锋”释为“才华”之后,对于《养气》中同一词语的翻译则直接沿用原文“才锋”,似乎回避了这个问题。因此,这里就出现了一系列亟待解决的问题:目前的阐释现状是否符合原文语境与论述逻辑?上述对“才锋”的三种解释之间有着怎样的区分和联系?这种区分和联系又对于理解“才锋”的内涵有什么意义?

二、“才锋”之辨:“以才为锋”和“才之有锋”

《文心雕龙》作为体大虑周、逻辑严密的理论著作,就同一作者连贯的论述思路而言,“才锋”作为以象喻为基础的文论构词,有具体形象对于抽象本体的限定,而且数量相当有限,故应具有相对稳定明确的逻辑结构和意义指向,不存在阐释上的分歧。这说明学界对“才锋”出现前后不一致的解释不符合刘勰原义。戚良德似乎虑及此弊,故为周密起见,他将三处“才锋”都释为“杰出的才华”。然而正如周勋初所言“杰出的才华,犹如刀有锐利的锋芒”[8],这并没有突出锋对于才的限定。

锋附着于刀剑,属于整体与部分的关系,可以此为参照考察“才锋”的三种解释。“才华”一说实际上蕴含着人以才为锋的意义,锋相对于人的其他意识形式而言。而“杰出的才华”与“才华的锋芒”都有整体之才以部分之才为锋的意义。二者之“锋”分别相对于平庸之才和钝滞之才而言,其区别在于才非平庸即杰出,而才除了钝滞、锐利之外还有其他形态。杰出之才包括锋锐之才,如《隐秀》中就指出有两种杰出文才:“藏颖”和“露锋”。故在语义性质上,“才华”与“杰出的才华”之锋喻指精英,此用法继承了先秦兵家用“锋”来譬喻军队精锐的思路,属“锋”之引申义;而“才华的锋芒”之锋喻指锐利,属“锋”的本义。另外在语义重心上,前二者以才为重心,而后者以锋为重心。因此,前二者与后者的区分可以概括为“以才为锋”和“才之有锋”。“以才为锋”强调的是才华或才华中精英部分的力量,而“才之有锋”强调的是才华中部分锐利之才的力量。要解决“才锋”释义的问题,必须紧密联系《秣碑》《风骨》《养气》三篇中的具体论述语境展开分析,才能取得逻辑上的自洽。

先来看《秣碑》。其所谓“自后汉以来,碑碣云起,才锋所断,莫高蔡邕”突出的是蔡邕撰写碑文的才能。而对于“断”的解释,主要有两种,一种为判断,如戚良德释之为“评判、判断”,又如赵仲邑释之为“当机立断”;另一种则将其为限度,如周振甫将“才锋所断”译为“锋利的才华所达到的”,又如王运熙、周锋将其译为“作者才华所及”。“判断”说立足的是蔡邕碑文写作锋锐有力的特点,而“限度”说则从当时碑文写作的状况出发肯定蔡邕文才。故“判断”和“限度”两种对“断”的解释可以对应到“才之有锋”和“以才为锋”两种对“才锋”的解释。从所在的原文段落来看,“才锋”一句处在由介绍碑体历史到论述碑文特征的转折点上,所以才导致解释上的分歧。继承前文应取“限度”为宜,开启下文则取“判断”为上。然而这一句话本身也有自身的转折思路,即以“自后汉以来,碑碣云起”承前,以“才锋所断,莫高蔡邕”启后,“自后汉以来”对应的是往上的“上古帝皇”的历史渊源,而“才锋所断”对应的是往下的“骨鲠训典”“词无择言”等具体创作特征。因此“才锋所断”之“断”应指“判断”,这里的“才锋”也应指“才之有锋”,“才锋所断”应译为“才华的锋芒所表现出的判断力”,正如王金凌所言:“以锋言才,是说蔡邕叙事该要,缀采雅泽,有如锋刃斩斫,无有枝蔓,则才锋指叙事连词的表达能力。”[9]这既突出蔡邕的文风特质也符合秣碑的文体范式。

《风骨》和《养气》两篇的情况较为明显。《风骨》云:“蔚彼风力,严此骨鲠。才锋峻立,符采克炳。”按照互文见义的骈文写作原则,这里的“才锋”当以“符采”相对,正如上文“风力”与“骨鲠”相对。那么对于“符采”的解释就成为理解“才锋”的关键。“符采”在《文心雕龙》中一共出现了五次,分别是“符采复隐”(《原道》)“符采相济”(《宗经》)“符采相胜”(《诠赋》)“符采克炳”(《风骨》)“符采炳耀”(《诏策》)。结合各篇语境可知《宗经》与《诠赋》之“符采”为并列结构,分别对应玉的质地与花纹,而对其他三篇之“符采”多数学者则释为“玉之横文”“玉之文采”,属于偏正结构,且其语义重心是后位的“采”。故而《风骨》中与之对应的“才锋”也应属于偏正结构,其语义重心也应是后位的“锋”。“以才为锋”一说的语义重心是“才”,而“才之有锋”一说的语义重心是“锋”。另外,“锋”之力量感又洽好与“风骨”相应,使得“才锋”与“符采”又构成相对。由此可见,《风骨》之“才锋”也应该释为“才华的锋芒”。《养气》与此类似,其谓“常弄闲于才锋,贾馀于文勇”,“才之锋”对于“文之勇”,这里的“勇”指“余勇”,即多余的勇气,引申为余存。故“才华的锋芒”也可以与“文思的余存”取得对应,是说常常在悠闲中显露出才华的锋芒,还留剩下文思的余存。

由上可知,将三处“才锋”都解释为“才华的锋芒”,即“才之有锋”更符合《文心雕龙》的原义。依据这种解释,“锋芒”与特定的而非全部的文才取得某种逻辑上的同构关系,这构成了“才锋”说的象喻条件,同时也隐含着刘勰借“才锋”说而表达出来的对于特定文才样式的追求,即礼赞如锋芒般的文学才能。

三、“才锋”之合:同构之处与尊奉之才

在明确“才锋”意为“才之有锋”而非“以才为锋”之后,那么在文论领域中,什么样的特殊文才会与锋取得同构关系?这种特殊文才与锋之间的同构之处又是什么?这就成为“才锋”说这一象喻观念能否成立的逻辑基础以及其指示出的文才尊奉内涵。

(1) “锋发韵流”与外露之才

由上文可知《说文》将“锋”解释为“兵耑”,“耑,物初生之题也。上象生形,下象其根也。”而其释“才”曰:“才,草木之初也。从‘|’上贯‘—’,将生枝叶也;‘—’,地也。”[1]122可见“锋”和“才”在初始意义上都指事物初发的状貌,犹如具有根系的草木破土而出。而且依据《说文》,从“耑”与“才”的字形来看,都有以贯穿左右之横作为地面的象形,都包含地上的枝叶与地下的根系,故其所谓“初生”之状同时包含外露与内蕴的双重含义。如段玉裁《说文解字注》指出:“草木之初而枝叶毕寓焉,生人之初而万善毕具焉,故人之能曰才,言人之所蕴也。”[2]272然而“锋”自从在军事活动中被大量运用之后,与敌对方战斗的外指方向覆盖了其原有的内蕴意味,几乎只剩下外露的含义了,如现代汉语中的“锋芒毕露”“冲锋陷阵”“开路先锋”等词汇。

依据“才”的双重指向,刘勰将其外露部分称为“溢才”,出自于对王粲“仲宣溢才”的论断。“溢才”以“轻脆以躁兢”的王粲、“辞自和畅”的潘岳、“思捷而才隽”的曹植等为典型。与之相对的是内蕴之才,以“竭才以钻思”的扬雄、“业深覃思”的左思、“虑详而力缓”的曹丕等为代表。“才锋”所喻之文才显然是指“溢才”,“溢才”之人自有锋发之文,故刘勰在探讨作家才性与作品体貌的《体性》中评王粲云:“仲宣躁锐,故颖出而才果。”同篇评潘岳也有:“安仁轻敏,故锋发而韵流。”“锋”这种向外投射的态势与文采向外发扬的艺术感染力相一致,文采是与内容相对的作品外在的语言形式,是作品中直接作用于人声色感官的组成部分。六朝是一个崇尚文采的时代,陈子昂称之为“彩丽竞繁”,自然喜好发露之才。刘勰曾在《章表》中称赞弥衡“气扬而采飞”,而《风骨》所谓“才锋峻立,符采克炳”就直接将文采闪耀之审美效果的达成设定为这种外露之才发挥的结果。

(2) “才锋峻立”与刚健之才

“锋”尖锐犀利的触觉形态很容易对人的心理造成刺激,引起动人心魄、震慑人心的感官效应,所传达出的是刚健有力、振奋挺拔的积极情绪。唐代裴行俭“先器识而后文艺”在中国古代的文才理论中是一种纲领性的观念,而刘勰发其先声,其《程器》开篇即云:“《周书》论士,方之‘梓材’,盖贵器用而兼文采也。”以处理实际事务为文才发挥的指归,这种求实意识与其求真务实的文才运用原则相一致,他反对“近代辞人,务华弃实”的创作状况,认为作文应具有现实的立意基础、真实的情感流露、切实的社会关怀。这显然是不同于“辞人”之才的“诗人”之才。而要想最大限度地发挥写作的实用功能,达到作者预设的实践效果必须最大程度地获取受众的共鸣,激发受众的情感,进而调动他们的言行,就要大力发扬骨立辞锋、刚健有力的文风。这就构成了“锋”与刚健之才的契合点。以“锋”为喻来赞扬刚健文才的用意,在刘勰对碑文、奏论等侧重于实用功能之文体的论述中尤为突出,如在《论说》中一连称赞傅嘏、王璨、嵇康、夏侯玄、王弼、何晏六人的作品为:“师心独见,锋颖精密,盖人伦之英也。”是强调他们思想论述的精密锐利。

文章的实用功能的发挥多依赖于其议论的表现方法,议论又直接面向作者的思想,故裹挟着刚健力量的“才锋”还与侧重作品客观内容之思想表现力的“骨”取得联系。如《秣碑》评蔡邕:“自后汉以来,碑碣云起,才锋所断,莫高蔡邕。观杨赐之碑,骨鲠训典。”蔡邕熔铸经典所表现出的“才锋”成为说明“骨”之力量感的绝佳注脚。又如《议对》中评陆机:“陆机断议,亦有锋颖,而腴辞弗剪,颇累文骨。”这里虽有贬义,但也指出了陆机断议之才是具有“文骨”的。

(3) “心声锋起”与才之效应

“锋”除了与某些独特的文才在趋向和性质上取得同构之外,还与这些文才发挥其自身特定效应的心理机制相仿佛。文学才能是一种基于作家个体心理的智能体系和素质结构,涵纳着文学创作、鉴赏所必须的天赋、学问、见识、性情、气质等心理要素。这些心理要素要想落实到文章之中,实现从内在之“才思”到外在之“才能”的转换,使文才发挥出应有的效能,必须借助于内容形式进而作用于受众心理,最好还要有独创性作为助力。

“锋”所蕴含的外露趋向与刚健力量使其所喻之特殊文才实际上导向骨采相胜的完整文才。就作者而言,这种文才借由夸饰、对偶、丽辞、用典等辞采形式以及其所包蕴着的思想感情力量向外发露出艺术感染力,是为“露锋文外”;再就受众而言,这种骨采相胜的文才直接作用于人的心理感受,使之或“昏迷于庸目”或“惊绝乎妙心”,即为“心声锋起”。从“露锋文外”到“心声锋起”是文才通过骨与采而发挥出诸如审美、政教、娱乐等功能效应的独特方式,是文才与政才、经才、匠才等其他才能的重要区别,由此也可以推演出刘勰有别于其原道宗经的以文学自身规律为导向的创作思想。此外,影响文才效应发挥程度的还有作家的独创性。文才中自然以“奇才”优,以“庸才”为劣,而奇才之“奇”,惟在独创。独创奇发方能巧变锋出,正如《论说》所谓“师心独见,锋颖精密”。“锋颖”与“独见”的关联处在于其尖锥的形状、集中的指向是对人聚精会神构思状态的可视化呈现,孕育着突破和超越的心理势能,故而现代汉语中产生了“奇锋”“先锋”等相关词汇。这一联系在《文心雕龙》的文才理论中并没有直接出现,但是可以通过与“锋”具有类似语义的“锐”来考察,“新锐”一词也有独创之义。其《才略》云:“左思奇才,业深覃思,尽锐于三都,拔萃于咏史。”这说明了左思能取得“洛阳纸贵”的文才发挥效应在于其以锋锐之思致力于谋奇求创。

综上,《文心雕龙》中“锋”与特定文才的同构之处在于向外发露的趋向、刚健有力的特征以及这种文才效应的发挥过程。立足于此的“才锋”,即“才华的锋芒”所表现出来的尊奉对象实际上是聚合了“骨”与“采”的完整文才。至于这种完整文才健康与否,却不是“才锋”语义本身所能回答的,必须涉及其所指示出的相关文才思想,即“才锋”所向。

四、“才锋”之向:从“才锋”说看刘勰文才思想的特质

言说形式是思想观念的显像表达,“才锋”说最终要指示出相应的文才思想方能为其运用成型提供坚实的保障。“才锋”说所蕴含的文才观既涵纳前代的思想资源又直面当时的创作现状,大致可以分为如下两个方面:

(1) 求“养气”而出“才锋”:对道家藏锋运才策略的超越

在作家素质论特别是文才涵养论中,刘勰明显受到道家的影响,其《神思》有“陶钧文思,贵在虚静”之论,《养气》“水停以鉴,火静而朗”一说也化用于《庄子·天道》“水静则明烛须眉,平中准,大匠取法焉”。故他自然而然地从道家思想来考察文才涵养之“才锋”,其《养气》云:

是以吐纳文艺,务在节宣,清和其心,调畅其气,烦而即舍,勿使壅滞,意得则舒怀以命笔,理伏则投笔以卷怀,道遥以针劳,谈笑以药倦,常弄闲于才锋,贾馀于文勇。

主张顺应人的心境体气来调节创作的思路,不在身心不畅时强行写作,应做到“常弄闲于才锋”。这显然是道家养气论在文才论中的延伸,道家讲究禀自然之气而养人之生气,然后方可气感化通,激活主体才思运动的同时又保持人持续创造的活力。然而文学创作毕竟最终要落实于语言形式,它不仅要激活、保持人的才思,还要将其表达出来。而道家所强调的是“言不尽意”“得意忘言”,“言”相对于“意”来说只是属于次要地位的工具。因此道家之“养气”“虚静”的目的在于实现其认识上的“大清明”,这与文才理论之“养气”“虚静”还要做到语言表述上的“出才锋”不同。这种区别与道家对于蕴含着发露趋势之“锋”多有节制的藏锋思想相一致。《庄子·说剑》中赵文王求问天下无敌的剑术,庄子的回答是藏锋以示弱进而后发制人:“夫为剑者,示之以虚,开之以利,后之以发,先之以至。”[4]320又如葛洪《抱朴子·重言》论“智者之不言”曰:“奉老氏多败之戒,思金人三缄之义,括锋颖而如讷,韬修翰于彤管。”[6]634他奉行老子有为则多败的告诫,要求“括锋颖而如讷”。而刘勰的才思论与之相比更为积极而辩证。他赞扬锋发外露之才,称颂作家“才英秀发”,他以“锋颖”称赞的作家或作品有:《诗经》、《楚辞》、贾谊、蔡邕、傅嘏《才性论》、王粲《去伐论》、嵇康《声无哀乐论》、夏侯玄《本无论》、王弼《易略例》、何晏《道德》、陆机、潘岳。同时他还指出一昧追求锐进争锋的弊端,如《论说》之谓“徒锐偏解,莫诣正理”、《附会》之谓“锐精细巧,必疏体统”。另外他也不贬斥藏锋敛束之才,认为“藏颖词间”可以“昏迷于庸目”(《隐秀》)。可见刘勰的文才思想已经克服道家贬低表达才能的缺陷,并且对道家藏锋敛锐的运才方式也有所取舍,这种将涵养与抒发相统合的文才经营策略显然出自于在文采奋发、文学独立的时代审美思潮下,对人主体创造性的由衷肯定以及对人心智结构的精细认知。

(2) 熔“才锋”以铸“风骨”:对健康文才形式的精致构型

“风骨”作为一种艺术理想,它立体化地渗透到《文心雕龙》的本体设定、文体观念、创作原则等理论层面,自然也会进入到其对文才思想的规定之中,如《风骨》云:

夫翚翟备色,而翾翥百步,肌丰而力沉也;鹰隼乏采,而翰飞戾天,骨劲而气猛也。文章才力,有似于此。

将文才分为偏“骨”之才和偏“采”之才,显然是风骨向文才思想领域的秩序化辐射,而“才锋”就在这一过程中发挥积极作用。刘勰所大力标举的“风骨”实为:以狭义的风骨为主,以辞采为辅,缺一不可。正是在这个意义上,“才锋”之“锋”涵纳了“骨”之力量感与“采”之外露性,构成连通风骨与文才的一个思维枢纽和现实结点。故在《风骨》中出现“才锋”一说绝非偶然。该篇末之“赞”云:

情与气偕,辞共体并。文明以健,珪璋乃聘。蔚彼风力,严此骨鲠。才锋峻立,符采克炳。

《文心雕龙》之“赞”具有总结全篇、突出核心的重要作用,而且这里的“才锋”是相对于“符采”而言的,是对前一句之“风骨”的正面说明,更是进一步指明了“才锋”与“风骨”的密切联系。如李壮鹰所说:“才锋峻立是就风骨言,符采克炳是就辞采言。亦即前文所谓‘唯藻耀而高翔,固文笔之鸣风也’;及‘风清骨峻,篇体光华’。”[10]然而兼具“骨”“采”的“才锋”也并不完全等同于作为艺术理想的“风骨”。故“才锋”还必须进一步指示出风骨与辞采的主从关系,这一关系落实于具体的语言表述之中,就外化为“风骨”“才锋”“符采”之间的论述逻辑。大多数学者对于“才锋峻立,符采克炳”的解释都注意到了“才锋”对于“符采”的限定,都将其译为使动结构:风骨让才华的锋芒峭然挺拔,这使作品文采能够显耀夺目。“才锋”与“符采”不是同源并列关系,共同构成对“风骨”之审美效应的直接描述;而是因果递进关系,“符采”必须依循“才锋”的力量之后再符合“风骨”的规范才能大放光辉。三者之重要性排序可示为:

风骨(骨主采次)>才锋(骨采兼具)>符采

所以循“才锋”以运“符采”也不一定能够创作出“风清骨峻”的健康作品。如《议对》说:“陆机断议,亦有锋颖,而腴辞弗剪,颇累文骨。”可见兼具“才锋”“符采”有时非但不能突显风骨,反而还可能出于“腴辞弗剪”而“颇累文骨”。这是因为“才锋”缺乏方向选择性,若无德性识力的引导,就易出现纵才而滥采之弊,即纪昀所谓“才锋既隽,往往纵横逾法”[11]。这就涉及到对辞采的处理。刘勰在这里是肯定陆机运用辞采的,他反对的是过分运用,即所谓“腴辞”。辞采要想表现出风骨除了受作家才能的制约,还必须经过情感取向、题材内容、文体规范等多重合力的有机塑造。由此观之,通过“才锋”所打开的思想视域,可以体认到“以风骨为主,辞采为辅”这一观念并非仅是主次二元的叠加,还蕴含着更为深微的创作要求,即辞采如何经由包括“才锋”在内的多种主客观因素围绕风骨而获得合理的展开方式与组织形态。

结语

通过上述对《文心雕龙》“才锋”之构词渊源、具体内涵、逻辑基础以及所蕴含的文才思想的整理,可以进一步归纳出“才锋”说对于中国文学批评的独特意义。第一,就言说形式而言,“才锋”说以作为器物触觉形态的“锋”来进行论述,是对中国文学批评器物象喻和感官象喻的有效运用,拓展了批评用语的研究维度。第二,就言说对象而言,“才锋”说立足于“才”与“锋”之间的语义互动而展开相应的观念话语,为认识作为人主体素质之文才提供了可视化视域。第三,就言说内涵而言,“才锋”说既秉持前代思想资源又面向当时创作实践,整合出一系列理想文才的塑造规范,颇具理论建设性。