我国居民消费潜力多维测度及时空演进探究*

2022-12-16周南南邵长銮

周南南,邵长銮

(青岛科技大学 经济与管理学院,山东 青岛 266061)

一、引言

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,意味着要把满足国内居民需求作为经济发展的出发点和落脚点,依靠发挥内需潜力,实现经济更强劲的发展。当前依然存在不少阻碍我国居民消费潜力释放的因素,其中资源不足和资源配置效率低下是导致居民消费潜力难以提升的两大原因,在新冠肺炎疫情常态化防控下,经济发展放缓、消费疲软的现象加重了这种局面。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出要“坚持扩大内需这个战略基点,加快培育完整内需体系”。为此,改善居民消费质量,全面释放居民消费潜力,提高居民的消费水平,是当前我国社会经济发展的必然要求。2020年我国最终消费支出占GDP的比重为54.3%(发达国家占比达到70%~80%),比资本形成总额高出11.2个百分点,最终消费支出对GDP的贡献率为23.42%,资本形成总额对GDP的贡献率为94.1%,居民人均消费支出为21 559元,同比名义增长8.6%(1)根据国家统计局2021年1月公布的相关数据比较而来。。因此,充分发挥消费在经济稳定运行中的“压舱石”作用仍有较大的提升空间。21世纪以来,居民消费在最终消费中的占比一直稳定在69.2%~73.6%之间,政府消费占比则稳定在26.4%~30.8%之间,居民消费大约是政府消费的2.5倍,居民消费支出是我国最终消费支出的主体部分。基于此,我国消费市场,特别是居民消费需求增长具有较大的提升空间,继续释放我国居民消费潜力对于推动我国经济发展具有较强的现实意义。

二、文献综述

国内外学者对居民消费潜力进行了多方位探讨。国内有学者针对特殊群体的消费潜力展开测度研究,如王美艳(2016)计算了农民工这一群体的消费潜力,认为农民工的消费潜力会随其禀赋特征的变化得到更大程度的释放;[1]3-18朱铭来和史晓晨(2017)借用流动人口的消费收入弹性来估计流动人口的消费潜力。[2]56-63也有学者从消费支出和收入的角度构建模型测度居民消费潜力,黄娟(2014)提出使用居民人均消费支出来估计居民的消费潜力[3]54-58;马琳和杨建垒(2016)构建了LA/AIDS拓展模型,加入人口结构、收支水平和消费习惯等变量,发现这些因素对我国居民消费潜力的变动有显著影响[4]34-44;方福前(2020)提出从消费率的角度测度我国居民消费潜力,主张不断提高居民可支配收入在GNI中所占的比重;[5]27-38刘松、楼嘉军(2019)针对上海市城镇居民休闲消费潜力,构建休闲消费潜力指标体系进行综合评价,认为相对支付能力是影响上海市居民消费潜力的关键因素。[6]88-95还有学者从释放居民消费潜力的方法上提出不同的见解,其中孙皓、胡鞍钢(2013)针对不同群体提倡采取不同的政策引导和扶持,从优化消费环境的口径上,提高广大农村居民的购买力;[7]57-62董小麟、陈娟娟(2014)认为调节税收政策可以改善居民的消费预期和消费倾向,进而释放居民的消费潜力。[8]28-31有些学者更侧重通过技术推广和改善服务来提升居民消费潜力,如耿修林(2017)提倡发挥城市消费示范效应、推广应用新技术等方式挖掘农村居民消费潜力;[9]58-63张昊(2016)认为改善零售服务的需求端和供给端效率可以有效挖掘居民消费潜力。[10]5-16

国外学者将人口的年龄结构、储蓄以及养老金等问题纳入居民消费潜力测度的研究中。Chamon(2010)采用问卷调查的形式研究得出不稳定性收入和变更养老金政策分别提高了年轻和年老家庭的储蓄率,并且这两个因素对居民消费潜力的释放存在抑制作用;[11]93-130Singh(2012)认为通过政府干预来增加居民财富积累,激发居民的消费意愿可以促进居民消费潜力的释放,最终提高居民的消费能力。[12]915-927还有一些学者应用不同的模型和数字化技术来测度居民消费潜力,如Lo Kuang Ta(2020)等使用阈值模型来研究经济周期下居民消费潜力的释放力度,在经济周期中家庭消费潜力具有顺周期特征,并且家庭消费潜力对经济波动的反应是不对称的;[13]52-76Luca Secondi(2020)采用协克里格空间插值技术来挖掘意大利居民家庭的消费潜力,认为家庭的消费潜力要结合家庭应纳税的数额来界定。[14]1-24

以上研究结论对测度居民消费潜力和如何释放居民消费潜力是极富价值的,但现有研究忽略了居民消费潜力是由消费环境、预期等多个维度共同作用的客观事实,多维测度可以揭示影响居民消费潜力的众多因素,准确反映居民消费潜力的广度、深度以及空间分布特征,便于加深对消费潜力本质的认识。因此本文深入分析影响居民消费潜力的因素,对比分析各地区居民消费潜力的差异及演进特征,探析居民消费潜力的时空变化,打通制约居民消费释放的堵点,努力营造居民能消费、敢消费、愿消费的氛围。

三、居民消费潜力多维测度综合评价指标体系构建

(一)数据来源

本文数据来源于《中国统计年鉴》(2011—2020)、《中国住户调查年鉴》(2011—2020)、《中国劳动统计年鉴》(2011—2020)、《中国教育统计年鉴》(2011—2020)、《中国金融年鉴》(2011—2020)以及各省(市、自治区)统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》等,另外对缺失值采用插值法处理。

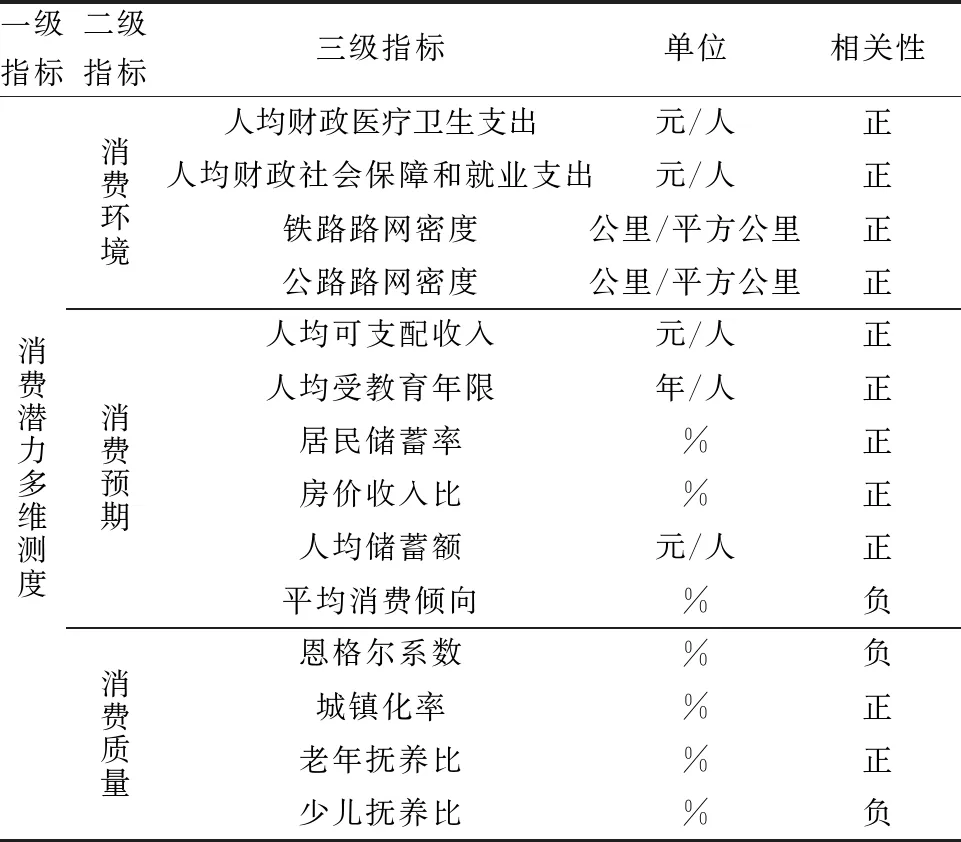

(二)指标体系构建

本文将居民消费潜力界定为:消费者具备消费能力,但受内外在因素的影响,其能力还未得到有效地开发、释放。鉴于每年数据结构的变化,采用各年综合评价指标体系权重变动的方式测度居民消费潜力,以便更准确地测度各年居民消费潜力,客观分析不同因素对居民消费潜力的影响,得出更稳健的结论。本文将影响居民消费潜力的因素分为三个维度:消费环境、消费预期和消费质量,其中,消费环境泛指影响居民消费潜力的外部因素,具体指发生消费活动的空间条件,决定着居民是否有能力做出消费行为;消费预期是消费者根据经济和市场变动状况做出不同的判断,主要反映居民对未来消费潜力的释放程度;消费质量是指消费者在所处的消费环境中对所消费产品质量方面的认识程度。具体指标见表1。

表1 居民消费潜力多维测度综合评价指标体系

(三)研究方法

1.主成分分析法

(1)标准化处理及因子分析适用性检验

首先将原始数据进行标准化(Z-score法)处理,然后通过KMO检验法和Bartlett球体检验法进行适用性检验,结果显示KMO大于0.6,Bartlett球体检验P值显著小于0.05,两种检验结果均表明了该指标体系适用主成分分析法。

(2)从相关矩阵求解主成分

前两个主成分的累计方差贡献率为94.471%,因此选择2个主成分代替原来的14个指标。如表2可见,主成分1主要反映消费环境和消费预期,主成分2代表消费质量。

表2 2011—2019年我国31个省份居民消费潜力成分矩阵

(3)计算综合得分

首先计算主成分得分系数矩阵:

(1)

其中Mij代表成分矩阵,λj代表第j个主成分的特征根。

(2)

(3)

其中,Fj表示第j个主成分的得分,F*表示综合得分。

2.熵值法

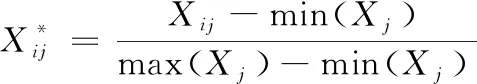

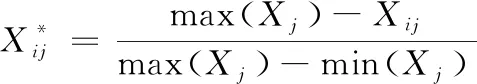

(1)将原始数据标准化

(4)

(5)

(2)计算指标权重Wj

首先,计算各省指标占该指标的比重Pij:

(6)

式中,i代表省(市、自治区),j代表指标。

其次,计算各指标的熵值Ej:

(7)

再次,计算各指标信息熵差异系数Dj:

Dj=1-Ej

(8)

最后,计算各指标权重Wj:

(9)

(3)计算综合评价值Fij

计算各省(市、自治区)的居民消费潜力综合评价值:

(10)

四、我国居民消费潜力测度及结果分析

(一)综合分析全国居民消费潜力

借鉴王学民(2007)[15]31-32、刘辉(2013)[16]68-73,98、杨阳(2021)[17]89-93的做法,本文分别采用主成分分析法、熵值法、主成分和熵值组合法三种方法综合测度分析我国居民消费潜力,以及2010—2019年我国居民消费潜力的时空演化特征。在空间划分上,将我国31个省份分为东、中、西部展开研究(2)国家统计局(2003)发布的划分标准:东部包括北京、天津、辽宁、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部包括吉林、黑龙江、内蒙古、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南和广西;西部包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。。

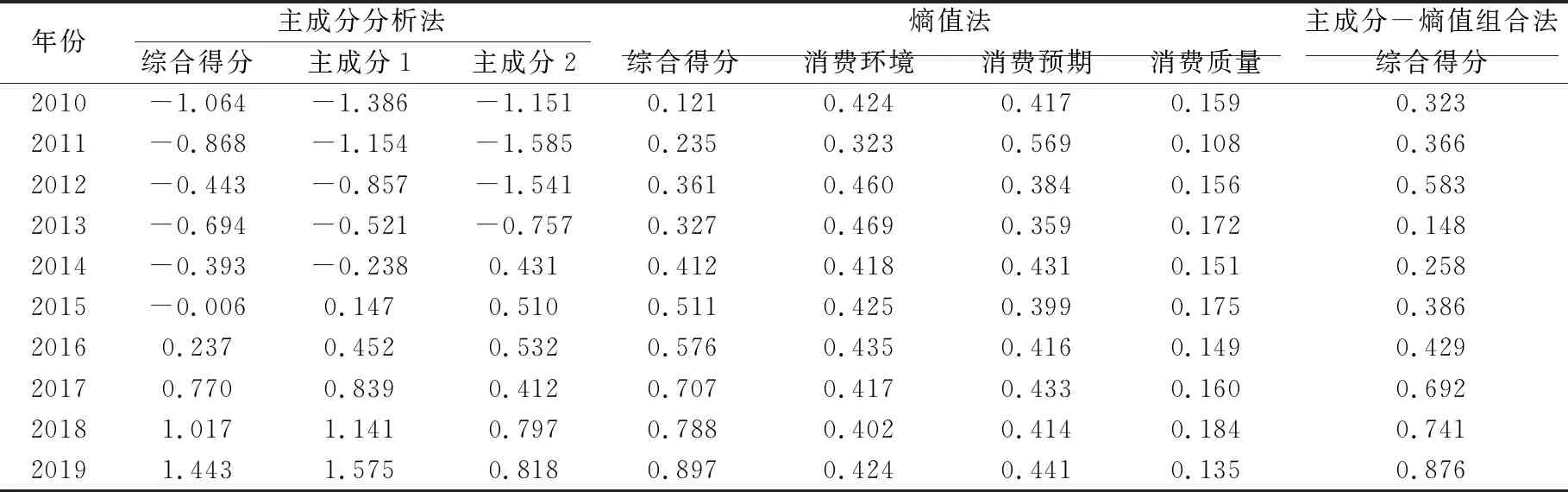

1.从表3可以看出,三种方法测度的结果均表明我国居民消费潜力整体上逐年递增且增幅较大。其中,主成分分析法的综合得分由2010年的-1.064增加到2019年的1.443,熵值法的综合得分由2010年的0.121变化到2019年的0.897,组合法的综合得分也由2010年的0.323增加到2019年的0.876,我国居民消费潜力实现了较大程度的提高。

表3 不同评价方法评价结果对比

2.基于主成分分析结果可知,主成分1和主成分2的得分均呈现逐年递增的变化趋势。主成分1反映的是居民所处的外部消费环境和未来消费潜力的释放程度。近几年随着我国消费环境的不断改善,财税政策的优惠、补贴政策的优化、就业优先政策的落实,为居民提供了良好的消费环境,带来收入水平的提高,人均收入由2010年的12 545.21元增加到2019年的30 643.23元,增幅为144.26%,提高了居民消费意愿与消费能力。主成分2反映了居民对所消费产品质量的认识程度在不断上升,近年来“品质消费”逐渐引领了居民的生活,消费供给体系的升级满足了居民日益多元化、精细化的需求,促进了居民消费潜力的释放。

3.基于熵值法的分析结果可知,消费环境和消费预期所占的比重较大,消费质量所占比重较小,近十年的变动幅度都不大。消费环境指标权重从2014年起呈现波动上升趋势,主要是因为随着我国财税、补贴政策的不断优化,减少了居民在医疗、就业等方面的负担,更好地保障了居民的未来生活,为居民消费提供了有力后盾,增强了居民消费欲望,从而提高了居民消费水平。消费预期维度近几年保持较高的权重,从2011年小幅度下滑之后又呈现波动上升的趋势。这是因为居民可支配收入的大幅度增加,提升了居民的消费预期,增加了居民在教育、购房等方面的当期消费,提高了居民的消费水平。消费质量维度权重在2010—2019年间呈现波动上升的趋势,这也与居民逐渐重视消费质量相吻合。因此,居民消费观念与模式的更新,消费结构的多元化,以及消费需求的个性化显著提升了居民的消费水平。

(二)对比分析区域居民消费潜力

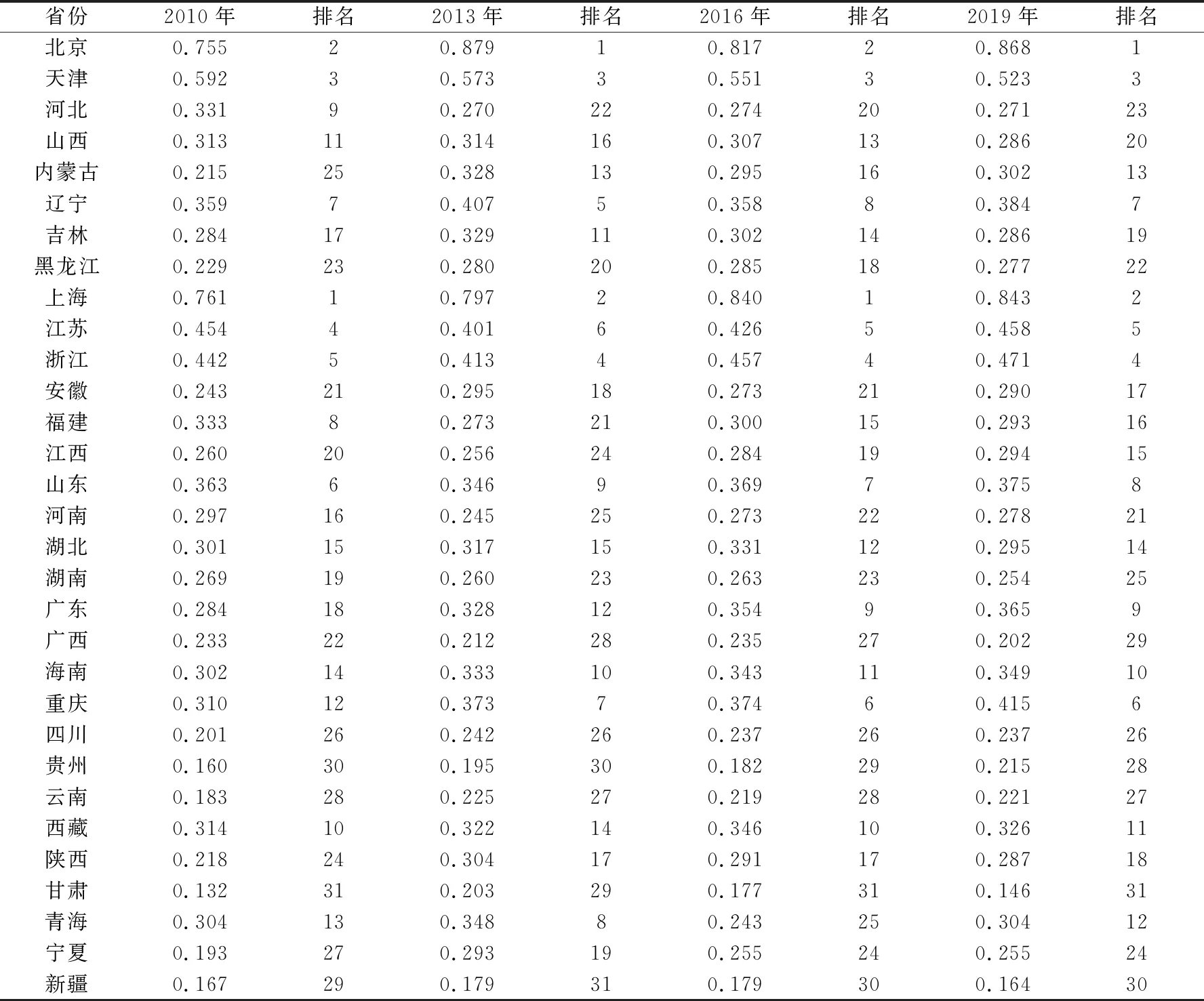

依据居民消费潜力多维测度综合评价指标体系,测度不同区域居民消费潜力,横向和纵向对比分析各区域居民消费潜力的变化,结果如表4和表5所示。

表4 基于熵值法下我国31个省份居民消费潜力综合评价值

表5 基于主成分分析法下我国31个省份居民消费潜力综合评价值

1.根据皮尔逊相关系数(Pearson correlation coefficient),将2010—2019年各指标与居民消费潜力综合评价值进行相关性检验,得出R值大致在[-0.98,-0.63]和[0.5,0.91]区间内,计算结果显著,其中恩格尔系数、平均消费倾向和少儿抚养比负相关,其余指标正相关,使用综合评价值与各地区人均GDP进行相关性检验,得出R值在[0.90,0.93]之间,同样计算结果也显著,因此居民消费潜力与地区经济发展呈强正线性相关关系。对比表4和表5发现:两种分析方法下东部沿海省份多年来消费潜力综合评价值偏高;中部地区和西部地区综合评价值偏低,这与其经济发展水平密切相关。

2.居民消费潜力区域上呈现不同特征。受经济水平、基础设施等差异的影响,东西部地区居民消费潜力有较大的差异,部分西部地区如西藏、青海依托国家政策扶持,人均财政医疗卫生支出、社会保障和就业支出一直处于较高水平,加之居民高储蓄率和低消费率的现象并存,因此蕴藏较大的消费潜力。[18]77-84东西部城镇化率差异较大,沿海城市的城镇化率远高于中西部地区,例如北京和西藏城镇化率差距近50%,城镇化率低的地区意味着居民流动性小,受流动性约束较大,这使得低收入家庭的消费水平受影响程度远大于高收入家庭,而且影响程度与家庭储蓄率呈正相关[19]34-50。同时,区域间居民消费潜力在储蓄率上也呈现出不同的特征。东南沿海地区居民储蓄率偏低,其中浙江、广东、福建和江苏由于专业细分市场较多,个体经济比较发达,个人经营性消费及贷款增长很快,造成较低的储蓄率,而四川、甘肃、云南和青海等居民储蓄率低更多受低收入、低消费的影响。

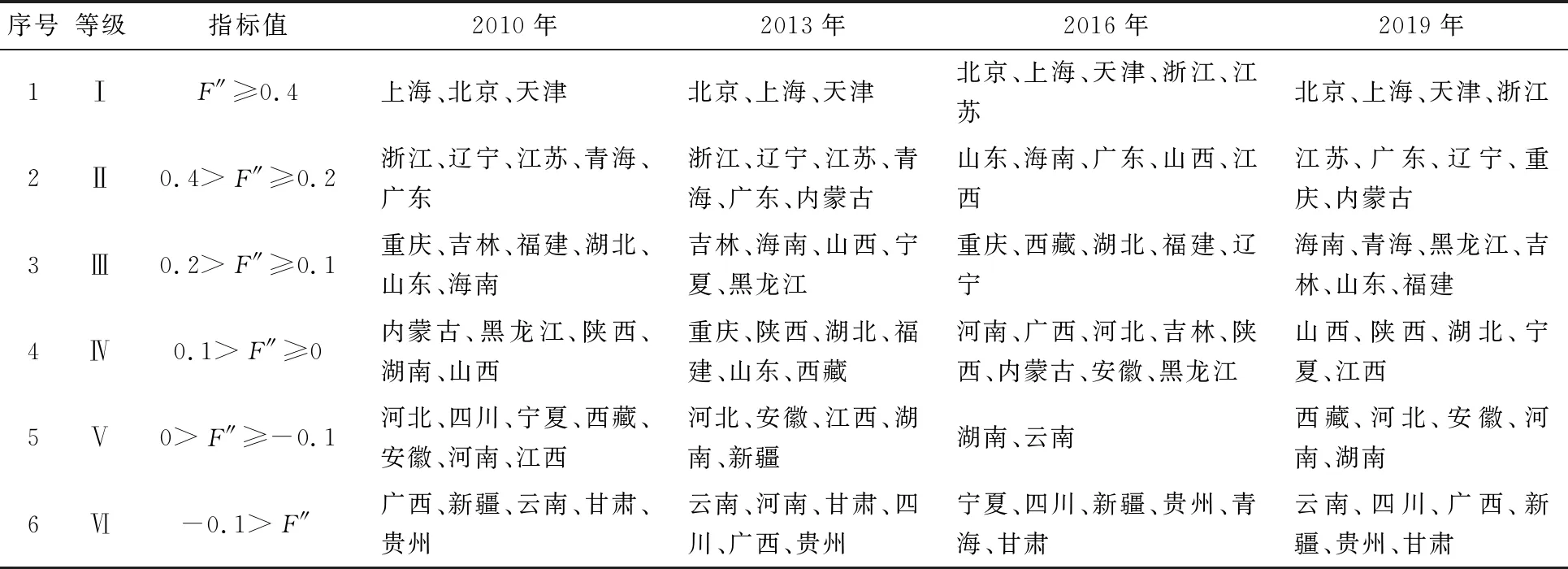

五、我国居民消费潜力时空演进特征

为了更直观地揭示我国居民消费潜力空间分布和演化特征,根据2010、2013、2016和2019年我国31个省份居民消费潜力综合评价值,采用主成分-熵值组合法,分析我国不同区域上居民消费潜力的高、低分布情况。参考正态分布原理,将31个省份的综合评价值从高到低划分为6个等级,具体见表6。

表6 2010—2019年我国31个省份居民消费潜力分级

1.居民消费潜力区域上大致呈现由东向西逐渐递减的空间分布格局,且此格局保持相对稳定的演化态势。从表中各等级的省份数量来看,等级达到Ⅰ的省份数量最少,等级在Ⅳ级的省份数量最多;从变化趋势来看,“先降后升再下降”的倒“N”形变化趋势的省份有河南和山东;“先升后降再上升”的“N”形变化趋势的省份有宁夏和内蒙古;等级先上升后下降的省份有江西、山西、广西和西藏;其余省份等级变化较小。这表明从2010—2019年我国整体居民消费潜力逐年递增,从空间上呈现出东部、西部低的空间格局,且此格局保持着相对稳定的演化态势,多数省份居民消费潜力之间相对差异逐渐缩小。目前居民消费潜力由东向西递减,多数省份之间居民消费潜力相对差异逐渐缩小。

2.我国居民消费潜力与各省份的经济发展程度相契合。居民消费潜力等级较高的省份主要分布在东部沿海地区,而这一地区恰恰是我国经济比较发达的区域,排名靠后的城市基本分布在西部地区。同时河北、河南、安徽和江西等地的居民消费潜力要低于内蒙古、青海、西藏等地,其原因是后者依托国家相关政策扶持,人均财政医疗卫生支出和人均财政社会保障和就业支出较大,极大地解决了居民的后顾之忧,释放了居民的消费潜力。

综上,我国居民消费潜力空间分异格局特征显著,在区域分布上保持较高的稳定性,时间上全国各地区居民消费潜力逐年稳步提升,整体上与地区经济发展水平呈正比,并且区域间的差距逐渐减小。

六、结论及建议

本文基于消费环境、消费预期和消费质量三个维度构建居民消费潜力多维测度综合评价指标体系,利用主成分分析法、熵值法以及组合法对我国31个省(市、自治区)的居民消费潜力进行了测度,进一步分析了全国变化特征以及区域间的差异,最后将消费潜力划分不同等级,揭示了我国居民消费潜力空间差异和演进特征。结果表明:(1)从消费潜力贡献上来看,消费环境和消费预期权重较高,对居民消费潜力贡献较大;消费质量权重较低,对居民消费潜力贡献相对较小。(2)从空间分布上可知,居民消费潜力大致呈现出由东向西逐渐递减的空间分布格局;从时间趋势上来看,我国各地区居民消费潜力呈现逐渐上升趋势。(3)我国居民消费潜力水平呈现区域差异性。

基于上述研究,本文认为释放居民消费潜力应重点从以下几个方面推进:(1)稳步推进消费环境的改善,进一步深化体制改革和基础设施建设,改善居民消费预期。例如不断完善户籍制度、社会保障制度和财税制度等,减小居民消费的后顾之忧。(2)发展新就业形态,开辟更多的就业渠道,向劳动者提供更多的创业择业机会,从根本上增加居民的实质性收入,提高居民的消费水平。(3)稳定房价,减轻房价的快速增长对居民消费产生的挤出效应,增强居民消费的意愿。(4)加快推进乡村振兴,缩小城乡地区差异,改善农村消费环境,加强新农村建设,提高农业现代化水平,提高农民的消费质量。(5)稳步推进“三孩”政策的落实,促进人口长期均衡发展,缓解人口结构性变动带来的消费阻力,促进银发经济和婴幼儿保育行业的发展,把消费需求的潜在增长点转换成实际增长点,逐渐释放各层级年龄结构的消费潜力。