会展业数字化转型:机理与路径

——以中国—东盟博览会为例

2022-12-15郑伟杰

■ 王 娟 郑伟杰

随着物联网、大数据、人工智能和5G等信息技术的快速发展,传统产业开始数字化转型,数字经济逐渐成为推动世界经济发展的新动力。中国—东盟博览会(以下简称“东博会”)作为国家举办的具有国际影响力的重点展会,为服务国家战略、服务中国—东盟自由贸易区建设,促进广西经济发展发挥了重要作用。截至2022年11月,东博会已成功举办19届,展会规模不断扩大、参展企业数量不断增加、结构不断优化、贸易成交额持续增长,政治经济效应明显。由于新冠肺炎疫情影响,传统展会受到巨大冲击,会展业数字化转型已迫在眉睫。基于此,研究东博会的数字化转型路径具有较强的现实意义。

一、文献综述

国内不少学者对产业数字化和会展业数字化转型进行了研究,形成了一批理论成果。对于数字经济推动产业转型,学者主要从理论分析和实证分析两个层面展开研究。理论分析层面,肖旭和戚聿东认为,数字技术的应用改变了传统的商业逻辑,为产业发展提供了新的活力,主要体现在四个方面:驱动产业效率提升、推动产业跨界融合、重构产业组织的竞争模式以及赋能产业升级[1]。赵雪梅和侯经川建立了“互联网+”促进产业升级的理论模型,认为“互联网+”通过改变市场行为和市场结构来提升市场绩效,逐步实现产业转型升级[2]。祝合良和王春娟基于推-拉理论,构建了产业数字化转型动力体系,产业数字化转型以数字技术赋能和经济模式变革为内在驱动,以治理模式创新和基础保障支撑为外在拉力,最终驱动产业数字化转型[3]。曹小勇和李思儒认为数字经济与实体经济的融合发展推动了服务业数字化转型,促进了服务业创新升级、效率提升,实现了服务业的跨界融合与精准匹配[4]。白世贞和黄绍娟从数字经济对农产品供应链的影响入手,认为数字经济优化了农产品生产结构和区域布局,助力了农产品零售的线上线下数字化运营,极大降低了农产品流通损耗[5]。实证分析层面,刘洋和陈晓东运用中介效应模型,研究数字经济促进产业结构升级的内在机理,提出数字经济可以通过影响人力资本和科技创新进而间接促进产业结构升级[6]。胡艳等人基于2009—2019年长三角地区城市层面数字经济发展数据,实证了数字经济对产业结构升级具有正向促进作用[7]。李治国等人采用2011—2018 年我国城市面板数据,实证了数字经济能显著提升产业转型速度,促进产业结构高度化和产业结构合理化,且中等城市和大城市是数字经济驱动产业转型升级的重要着力点[8]。

对于数字经济驱动会展业转型,郭海霞和邸嘉禹通过探究会展场馆传统管理经营存在的问题,提出建立线上场馆信息平台,同期运作虚拟展会、建立智慧展馆系统等会场场馆信息化发展路径[9]。聂菁探讨了“互联网+”背景下展会面临的机遇和问题,提出会展业的创新发展路径,其中模式上建议采用“线上+线下”的双线模式[10]。孙梅研究了传统会展业在大数据时代的变革与创新,认为在大数据时代,会展业要强化数据管理与分析,构建行业数据库,重点关注参展人员的参展需求和目标[11]。周婷等人认为科技创新为会展业发展注入了新的动力,会展运营效率、服务质量显著提升,会展方式呈现出多元化发展趋势[12]。裴超研究了数字经济对会展业带来的影响,认为数字会展与传统线下会展相比,具有更大的优势,具体表现在参展成本低、展示形式丰富、跨越时空障碍、资源节约、安全环保及可以进行实时数据分析并实现精准对接等方面[13]。

目前,关于产业数字化的研究还处于初步阶段,主要集中在产业数字化的定义、转型机理、转型路径等方面,而关于会展业数字化转型升级的机理还没有形成完整的理论框架。因此,研究在数字经济背景下东博会的转型升级,不仅有利于促进东博会的高质量发展,而且对我国会展业的数字化转型发展具有重要的现实意义。

二、东博会数字化发展现状

东博会已成功举办19届,其展会规模不断扩大、参展企业结构不断优化、成交额持续增加。2022年举办的第19届东博会,共签订国际、国内合作项目267个,总投资额超4000亿元,较上届增长37%;项目结构优化,主要集中在高端金属新材料、大健康和文旅体育、绿色化工新材料、机械装备制造等产业;项目质量提升,10亿元以上项目是上届的2.6倍,50亿元以上项目比上届增长57%,100亿元以上项目与上届相比实现了零的突破[14]。近些年,数字经济逐渐成为中国—东盟合作的热门话题,东博会作为中国—东盟自由贸易区建设的“助推器”,也在各项活动中不断丰富数字经济相关的内容,推动中国—东盟数字经济合作的进一步发展。

为推动数字化建设,东博会在数字化基础设施、数字化软件系统、数字化服务等方面进行了全面升级改造。东博会采用了全新的网站,对内容和导航栏目进行了优化调整,突出重点,方便用户进行浏览和查阅数据;推出了全新的招商招展系统,实现线上操作的便捷式服务;贸易配对系统完成开发,认证系统完成优化,客流引导系统发挥时效;证件系统、贸易配对系统实现数据共享,提高了客商配对度,提升了会展效率,为“大数据东博会”打下了基础。为充分发挥数字化潜力,东博会启动中国—东盟信息港项目,该项目吸引了华为、浪潮等20多家互联网企业入驻,涵盖了大数据、云计算、金融科技、电子商务等产业,成为中国—东盟数字经济产业合作的重要平台。此外,第19届东博会首创“云上东博会+实体展”办展办会新模式,超2000家企业通过“云上东博会”线上参展,结合大数据、人工智能、虚拟现实等技术,进行了技术服务支持的全面升级,“云展示”“云会议”“云洽谈”等功能一应俱全,保障“云上东博会”365天不间断的常态化在线运营[15]。

可以看出,在数字化转型上,东博会近些年一直在进行尝试和突破,并取得了较大的进展,但其丰富的数字资源还存在较大的利用空间,在数字化转型方面还存在着一定的发展潜力。

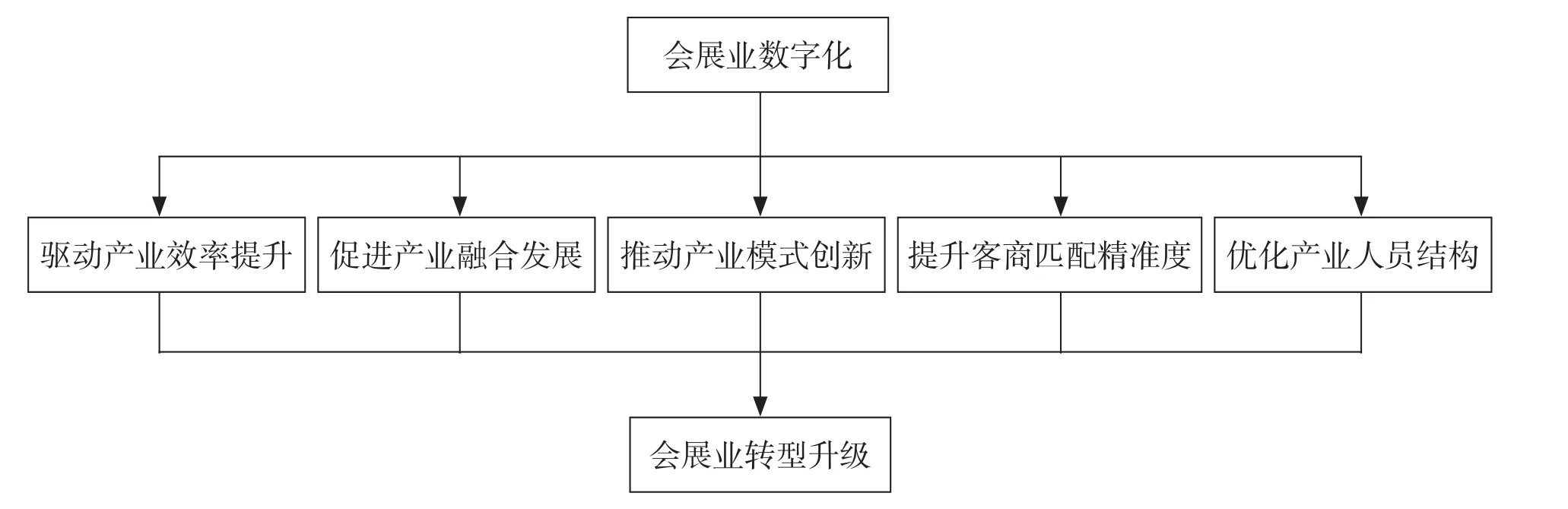

三、会展业数字化转型机理分析

数字经济已经渗透到社会经济的各个方面,特别是与服务业的融合发展,促进了我国服务业的结构优化,为服务业的高质量发展提供了强大的生命力。会展业作为服务业的重要组成部分,在转型过程中存在着诸多问题和面临着诸多障碍,其数字化转型的总体效果并不理想。因此,分析数字经济背景下会展业数字化转型的理论机制,对会展业实现数字化转型具有重要意义。本文主要从会展业数字化驱动产业效率提升、促进产业融合发展、推动产业模式创新、提升客商匹配精准度和优化产业人员结构等方面对会展业数字化转型机理(见图1)进行梳理和分析。

图1 会展业数字化转型机理

(一)会展业数字化驱动产业效率提升

数字经济催生了互联网共享经济,实现了会展业的资源共享。企业之间通过数字化技术将信息资源进行即时共享,消除企业间的信息不对称,有效调节行业间要素供需的平衡,提升资源配置效率和使用效率。首先,在交易成本方面,数字化可降低企业信息获取成本和达成交易的沟通成本。随着数字技术的不断革新与升级,企业信息处理能力趋于智能化与定制化,降低了企业信息搜寻与获取成本,有效促进产业效率的提升,增强企业对信息的及时捕捉能力。其次,网络平台为企业和客户提供了线上沟通的快捷方式,企业不需要专门设置实体店面来接待客户,客户也不需要四处寻找商家信息,可显著降低企业和客户之间的沟通成本。再次,在营销方面,会展企业通过互联网、物联网平台收集线上、线下消费大数据,颠覆传统的海投粗放型营销模式,释放部分营销资源。最后,企业可以利用大数据进行可视化分析,精准分类客户属性,结合客户消费偏好、习惯、能力等制定契合客户喜好的精准营销方案,实现企业对用户接触、线下转化、线上互动、服务交易全流程全链条的数据化,实现会展业全产业链数字化商业闭环。

(二)会展业数字化促进产业融合发展

从产业内部来看,数字化技术可驱动会展业上下游产业间的整合,加快会展产业链一体化。一方面,会展业数字化能高效、便捷地将会展业下游的数据与样本传递到中上游的研发创新环节,实现从需求挖掘、产品创造、研发创新、信息反馈与产品升级到满足消费需求的整体产业链闭环,加快会展产业链整合,促进产业链与价值链、供应链之间的相互融合,构建高效的价值网络,营造“互联网+”会展业的数字化生态环境,带动与会展业相关的传统企业的数字化转型。另一方面,会展业数字化也可促进会展业跨界融合发展,在数字技术的推动下衍生出许多以数字信息为核心业务的产业公司——这些公司将搜集的客户信息进行加密整理,以数据库的形式进行出售,获取收益。

(三)会展业数字化推动产业模式创新

数字化技术推动会展业虚实结合,挖掘会展业潜在价值,并创造出新的附加价值。现代会展业利用互联网平台提供会展服务、推广会展业品牌、监控参展人员的动态信息,打破传统会展业服务的局限性,提升会展业服务质量;物流服务平台融合互联网远程控制与数据分析,模拟送货路线,节省人力资本的投入;利用云平台、三维全景体验、VR技术等创造线上展会、虚拟展馆,结合在线直播、在线支付、在线对话等形式实现新的业态闭环。通过数字化转型,会展业全产业链环节的信息资源可得到充分优化与整合,催生和优化会展业的新模式。

(四)会展业数字化提升客商匹配精准度

数字化技术为参展企业提供市场信号,实现供给与需求的精准匹配。会展承办方通过数字化技术将市场及消费者信息全面、及时地传送至供给方(即参展企业),供给方根据需求变化更新产品特征,提高定制化服务水平,将优质商品与服务信息快速、准确地反馈给需求方(即采购商),从而形成货物流、信息流和价值流之间的高效闭合循环,实现供需精准匹配。消费者不再是被动接受者,他们也可以参与产品设计、生产过程——这种方式不仅能提高供需之间的匹配度,降低企业的生产成本,也使企业的经营重心由供给端转向需求方,由之前大规模生产的阶段逐渐过渡到小而精的定制阶段,并且在提高企业生产效率的同时倒逼企业供给产品质量的提升,促进产业结构优化,提升客户忠诚度,促进会展业的良性循环发展。

(五)会展业数字化优化产业人员结构

传统会展业主要以简单的劳动要素投入带动区域内的就业水平。但是,随着数字化的发展,会展业数字化转型需要大量掌握数字技术的专业人才来支持更深层次的会展服务,劳动力结构需要得到进一步的优化。因此,数字经济时代使得会展业开始从劳动密集型产业向知识密集型产业转变,可有效促进会展业内部人才结构优化。

四、东博会数字化转型路径分析

(一)搭建数据库,实现客户资源数字化

传统的存储和管理客户资料的方式已不能满足会展服务和客户管理的需要,东博会需要进一步利用数字化技术,打造数据库,发挥数字潜能,实现客户资源数字化。数字会展的数据来源主要有三个渠道:一是在展前通过互联网收集到的线上数据信息,二是在展中通过各种感知设备采集到的线下数据信息,三是展后整理得到的各项数据信息。东博会可以将参展人员在展前、展中及展后的信息资源进行整合,通过大数据分析,形成用户画像。参展商和观众在参展前会上传基本信息到系统,待系统审核通过后会生成通行码,并且当客户在东博会的官网、小程序、微信公众号等各种网络平台浏览时,会留下大量的数据。东博会专业人员可以从大量的数据中采集有效信息,按照用户的年龄、职业、参展目的等信息进行分类,通过这些数据对不同年龄、职业的人群的参展目的进行分析,了解他们的需求。同时,在展会前可以通过系统识别和记录客户获得东博会信息的途径,这给东博会今后的营销方式提供了数据支持。在展会中,利用数字化技术记录观众观展路线、停留时间、停留区域以及订单信息,让主办方对不同类型客户的偏好有进一步的了解。在展会结束后,要及时展开调查,可以以电话回访和网络问卷的形式搜集数据,并通过相关反馈,对展会中存在的问题进行改进和优化,让观众有更好的参展体验。另外,还可以建立关于客户企业类型、成交商品结构、个性化偏好的信息数据库。

(二)利用会展数据,提升会展交互性服务

东博会信息资源数字化的最终目的,就是要提高现有的服务水平,从而让参展者得到更好的服务体验,并在此基础上愿意分享自己的信息,实现数据收集—数据分析—提升服务—数据再收集的良性循环。

一是充分利用先进数字技术。数字展会可以利用扫二维码及人脸识别等方式绑定参展人员的个人信息,给予更便捷的管理和应用,同时应用3D技术、直播互动、VR/AR技术打造虚拟展会现场,让用户可以全景感受展会氛围。采用H5技术,打造互动性强、动态性强的宣传方案,在展前、展中、展后各阶段都能准确推广,在积极互动的同时加深用户与主办方、参展商、专业采购者、专业观众的熟悉度,进一步提高用户对展会的黏性。在客户参展的过程,可以使用挂耳式导览器、同声传译软件、人工智能机器人等智能化设备,为其提供基础的导航、解说、咨询服务。

二是提升客商精准对接度。可以利用平台大数据对东博会国别及行业专业客商人群画像和标签进行筛选,对市场需求和目标人群进行深度分析,建立中国—东盟以及扩展到《区域全面经济伙伴关系协定》的客商网络,进而寻求专业采购商和参展企业,提高交易效率。同时,利用搭建的展会信息数据库,将客商需求和供给等分析报告进行共享,对个性化需求进行深挖,基于需求导向,及时有效地推送有价值的商机信息,促进贸易达成,减少交易成本。这样既能满足参展商及时了解客户的需求,对现有产品进行优化,淘汰劣质、过时产品,也能让客户对展出的商品有深入的了解,减少双方信息不对称,形成良好的市场机制。

三是建立服务评估和反馈机制。如通过线上网络社区论坛及时向参展商、专业观众发放满意度调查表,并对其结果进行分析,不断优化会展服务。会展品质的高低不再仅仅取决于营销手段,而是靠参展者的展后体验和反馈积累口碑,从而形成良性业态环境。同时,基于数据的沉淀及用户的互动,会展运营模式将从B2C传统模式逐渐向C2B模式转变,由用户和参展商决定会展主题与具体展出内容,这将是一种全新的会展形态和经济模式,将扩大特色展会的市场规模与类别。

四是提升支持服务。可以打造东博会上下游供应链共享数据库,形成全业态综合性数字化体系。通过实时跟踪会展各方的动态数据,整合系统数据、公共数据、目标数据与经济数据,形成大数据链。有了大数据的支持,东博会就可以实现上下游供应链的资源整合与匹配,强化住宿餐饮、交通运输、礼仪、翻译、法律服务等之间的协作与沟通。例如,可以在政府的指导下形成东博会餐饮、旅游、住宿联盟,并在系统上及时筛选、更新、推送服务信息,完善准入和退出机制。主办方还可以为国内外参展商提前安排住宿、交通和展位设计搭建,为客户提供“一站式”服务,提高服务效率,让行业间资源得到合理利用。

(三)细分专业服务,培养专业型人才

东博会可以采取政府和市场双驱动的方式,关于政治、外交、社会、公益的部分可以由政府实施,关于市场的部分可以分配给其他专业的会展公司,发挥会展公司组织机构灵活、组织形式多样、方案专业、实施快速、成本控制较好的优点,设计更具吸引力方案,组织更多的会展专业的上下游企业,来满足展商、专业观众、普通观众的实际需求。

同时,东博会的数字化转型,需要大量的会展专业人才参与,因此在培养专业的会展人才时,不仅需要培养其策划、组织、经营与管理等方面的能力,还需加强数字技术能力的培养,使会展专业人才具有高素质全方位的知识与技能,助力会展行业的转型发展。为此可以增设各类为展会服务的论坛,如关于东盟国家的法律、文化、语言学习、教育、财税政策、金融、医疗等专业的论坛,促进东博会专业人才的培育和积累。此外,还需注重高校人才的培养。会展公司可以与高校签订跨界培训基地计划,为学生提供计算机、大数据、人工智能等数字化方面的培训和实践,为东博会数字化转型提供人才支持。

(四)探索线上展会新模式,与线下展会形成互补

线下展会具有发展成熟、体验感强、展商和买家能实时面对面沟通等特点,且线下展会对举办地的经济具有较强的带动作用,对全产业链的发展有很大的促进作用。与线下展会相比,线上展会具有时空无限制、参展成本低、客户参与便捷等特点,参与线上展会只需一台可连接网络的电脑,便可随时随地了解展会情况。网络平台与实体会展场馆相较则近乎是一个无限的空间,其所展示的企业、产品的数量都可无限扩展,所拥有的展品资源极为丰富,可为广大企业提供便利。此外,网络平台信息更新快,新产品一问世便可上传相关信息,进而帮助企业尽快打开并占领市场。

传统展会主要以线下的方式进行,在数字化时代,高新技术的快速发展为线上展览提供了可能。过往线上东博会的形式相对单一,仅仅是以图片、视频的方式进行展览,被动地接受用户的浏览,不利于对产品形成全方位的感知,还无法完全替代线下展会的真实感。同时,参加线上展会无法获得面对面交流的体验感,企业之间无法在线上进行充分沟通了解,在企业互不了解、信任感尚未建立的情况下,企业不会轻易交易。因此,东博会要加快数字化技术、现代通信技术、网络技术、人工智能技术和大数据技术的利用,将传统会展展馆所具备的功能以数字化的形式表现出来,从而打造出全新的线上会展场馆,形成虚拟展会,打破线上发展受到的诸多限制。建议东博会采用线下和线上相结合的方式进行合作运营,改进现有的线上展览模式,做强“云上东博会”品牌,巩固与观众长期交流合作的线上贸易平台,与线下展会形成优势互补。

(五)健全基础设施,加快智慧展馆建设

智慧展馆借助物联网技术,对展馆内部进行高效管理,及时处理展会过程中产生的大量实时信息,并可以做到对展会活动的全面感知,实现对展会数据的实时采集。智慧展馆对整体基础设施的要求很高,不仅需要基础建筑设备,而且需要适用于互联网、物联网和大数据应用的高新科技设备。东博会要加快场馆的数字化基础设施建设,加大对5G、人工智能等技术的投入,并将数字化技术运用到展会当中。在场馆服务方面:可以采用无人驾驶车在场馆内运输货物,节省人力、时间成本;通过智能机器人给参展观众提供咨询、引导等服务;通过VR技术,提高参展观众的体验感。在展会环境方面:可以通过智慧展会系统对环境进行统筹控制,为场馆提供适宜的温度和湿度;根据光线的变化,自动管理照明系统;通过实时监控人流情况,统计出参展过程中观众最受欢迎的展台。

(六)加大政策扶持力度,引领东博会数字化发展

东博会在数字化转型升级的过程中,有关部门应结合广西当地实际情况,制订切实有效的行动计划,出台产业扶持措施,鼓励会展业信息化发展,做好总体设计和规划,整合各类信息和网络资源,完善信息共享机制,实现跨地区、跨部门的信息资源共享。通过一系列政策引导,创新会展理念和管理模式,推动东博会数字化转型。

同时,政府要充分激发市场活力,将更多有实力的企业吸引到会展数字化建设中,为东博会的数字化转型保驾护航。例如,政府可以主导搭建数字化企业孵化平台、建立数字东博会孵化基金,服务东博会和参展企业进行数字化转型。另外,结合广西面向东盟的区位优势以及资源禀赋优势,促进东博会在数字贸易和跨境电商方面的发展。