结构-过程视角下中国乡-村关系的演进与展望*

2022-12-15张新文郝永强

□张新文 郝永强

内容提要 “结构-过程”是中国政治分析的新范式。结构-过程视角下中国乡-村关系的整合性省察有助于对其变迁历程与演进前景作出更为深刻的判断。中国乡-村关系演进是结构与过程彼此调适、相互作用的结果。1949 年新中国成立后,随着国家-社会关系结构变迁与乡村治理体制结构改革,在现实乡村治理过程中,中国乡-村关系先后经历了初步形成、动态探索与渐进调适三个阶段。其中在初步形成阶段,中国乡-村关系主要表征为行政命令型,而在动态探索过程中,以税费改革为界,中国乡-村关系实现了从利益诱导到情感运作的逻辑转变。基于全新的时代特征,在渐进调适环节,新一轮结构与过程的互动促使合作逻辑下信任均衡型乡-村关系日益生成,并因其遵循乡-村关系演进的一般规律而成为了乡-村关系发展的必然趋势。

“国家-社会” 关系是透视中国乡村治理的重要角度,将乡村治理置于国家与社会的互动关系中进行理论阐释,本质是在探讨治理场域内主体间的关系命题。作为乡村治理实践的重要主体,乡/镇政府与村委组织的关系形态(以下简称乡-村关系)不仅影响着乡村治理效能的生成与释放,而且标识着乡村治理现代化的推进速度与实现程度。乡村治理是国家治理的有机构成,“国家治理现代化战略规定了乡村治理的现代化取向”①。因此,在国家治理现代化的总体布局中深化推进乡村治理现代化,协调乡村治理过程中的主体间关系,既保证国家政权的整合效能又提升乡村社会的发展活力,对于乡村善治的实现具有重要意义。1949 年新中国成立后,中国乡-村关系先后历经几个阶段,每个阶段内部又展演出何种关系形态,且在当前多元共治与城乡融合过程中,中国乡-村关系又将走向何处等系列现实问题值得我们进一步去思考。基于这样的问题意识,本文从宏观结构与微观过程的整合性视角解析乡-村关系的历史与现实。

一、乡-村关系研究综述与分析框架

乡-村关系是国家-社会关系在乡村治理场域的现实映射,它具体是指作为国家政权代理人的乡/镇政府同作为村庄利益代言人的村委组织之间的关系形态。乡-村关系问题是中国农村研究的经典主题。目前,以乡-村关系为主线,已有研究主要从宏观结构和微观过程两个维度展开,并由此积累了大量的经验材料。

(一)乡-村关系研究的宏观结构叙事

20 世纪90 年代 《中华人民共和国村民委员会组织法》正式颁布施行,其在法律层面对乡-村关系进行理论界定:乡、民族乡、镇的人民政府对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助,但是不得干预依法属于村民自治范围内的事项;村民委员会协助乡、民族乡、镇的人民政府开展工作。“乡政村治”基层治理体制由此确立。“乡政村治”的体制设计改变了乡-村关系的运作基础,并为村民自治提供了制度环境,从而在提升村级治理民主化水平的同时,②给传统行政命令式乡-村关系带来了严峻的挑战。但由于“有关法律规范对乡-村关系的规制存在语义模糊”③,“规范乡-村关系和村民自治的配套制度供给不足和制度空隙过大”④,使得强国家-弱社会关系结构下“乡政”与“村治”的边界不断被突破,村级治理“自治”功能不彰而“他治”属性渐强。“从华中师范大学中国农村问题研究中心先后调查的32 个乡镇村来看,除河南省南街村之外,乡镇对村委会的人事和财务均有较大的干预和控制能力,大多数村委的主要工作也是完成上级下达的各项任务”⑤。这不仅拖滞了乡村民主的发展进程,妨碍了乡村民主建设,也“搞乱”了原本比较“顺畅”的乡-村关系,并最终导致了“乡政运行中的诸多困局和梗阻”⑥。

(二)乡-村关系研究的微观过程分析

基于田野观察透视乡-村关系的现实样态是中国乡-村关系研究的另一面向。税费改革“推动了乡-村关系的根本性转型,乡-村关系的发展进入了新的历史时期”⑦。这一时期中国乡-村关系研究逐渐聚焦于微观过程,并基于具体事件对其特定类型与历史转变进行描述性分析和概括性总结。

其一,乡-村关系的类型学分析。税费改革后,基于地方特色的乡村治理实践呈现出了丰富多样的乡-村关系形态:首先,农村公共服务的多元供给带来了乡-村关系的多层次性特征,“无论是村委会协助乡镇政府在农村基本公共服务的供给还是乡镇政府与农村社会组织在农村公共服务供给中表现出的‘公私伙伴关系’,都只是乡镇政府与乡村社区自治组织合作供给的不同表现”⑧;其次,基层治理创新实践中的系列制度设置建构起了乡镇政府与村委组织的制度性关联,并由此生成了一种不同于以往“策略型支配”的乡-村关系——“制度型支配”⑨;再次,在“富人治村”过程中,乡镇政权与富人阶层各取所需,互惠共赢,形成了“互惠同盟”型乡-村关系⑩;最后,项目资源下沉使得基层政府可以通过项目捆绑的形式支配村庄,而村庄则利用“躲项目”和“争项目”的策略,对基层政府实施反支配。项目运作过程中这种乡、村互动的支配与反支配结构进一步具化为一种乡镇-村庄二元结构的乡-村关系⑪。凡此种种,不胜枚举。

其二,乡-村关系历史变迁研究。有学者认为,税费改革后,乡-村关系日渐疏离⑫,基本实现了从“利益运作”到“感情运作”⑬、从“强制”到“适应”⑭、从“一元”到“多元”的历史转变。⑮但对于“税费改革是否促成了乡-村关系转变”这一问题学界尚未达成共识,亦有学者认为,税费改革并没有从根本上改变乡-村关系性质,乡镇政府依然在通过各种手段支配并控制着村委组织⑯。

(三)结构-过程:中国乡-村关系研究的整合性视角

上述研究或基于结构视角、或基于过程视角,对乡-村关系进行了翔实探讨,其中结构视角主要研究了“乡政村治”体制框架内乡-村关系与基层民主之间的互动机制,而过程视角则基于田野调查和区域经验对乡-村关系的具体样态与类型变迁进行对比分析。这种非此即彼的单一视角虽然为观察乡-村关系积累了丰富的经验素材,但同时也将其置于“只见树木不见森林” 的研究困境之中。鉴于此,基于治理现代化的时代背景,文章尝试从宏观结构与微观过程的整合性视角对新中国成立后中国乡-村关系演进历程进行系统阐释,并在此基础上对其变迁前景进行学理诠释。

结构功能主义作为一种经典分析范式对社会科学的学科发展与知识积累作出了重要贡献。然而,由于偏重宏观分析和规范性知识供给,“结构-功能”分析范式在发展后期遭遇了“过程-事件”分析方法的批判与抨击。过程-事件分析方法将研究视角从静态结构转向动态过程,从而“试图摆脱传统的结构分析或制度分析方法,从社会的正式结构、组织和制度框架之外,从人们的社会行动所形成的事件与过程之中去把握现实的社会结构与社会过程”⑰。在方法论层面,结构功能主义与“过程-事件”分析彼此对立、不相兼容,从而留下了许多重要却未经深入的中间地带,并由此疏漏了对许多重要问题的关键洞察。

“结构-过程分析就是要立足中间环节,架构关怀中心任务、聚焦中间地带的分析范式,形成既可抽象简约为结构化理论、又可连接微观经验的中层理论”⑱。其中结构与过程相互依赖、共存共生:结构为主体设定行为框架,提供行动支持,而行动者则在具体过程中或遵从结构安排,维持既有结构,或超越结构约束,挑战已有制度,从而在根本上调整或改变结构。在乡-村关系领域,结构与过程的相互作用引致了乡-村关系的历史变迁,其作用机理如图1 所示。

对图1 的进一步解释为:(1)结构与过程相互依赖。结构是过程得以展开的前提。结构为过程设定框架,并对主体行动提供资源支持。(2)在过程范畴内,行动主体(乡镇政府与村委组织)基于治理情境进行自由裁量与行为选择,从而生成了乡-村关系。其中在结构框定下主体所能采取的行动主要有两类,即合乎结构规定的行动和超越结构规定的行动。(3)合乎结构规定的行动生成了一种均衡式的乡-村关系,它与结构保持一致,从而维持了结构的基本稳定。(4)超越结构规定的行动导致了乡-村关系的冲突,继而调适或从根本上改变结构,而结构的更迭则引致了乡-村关系的历史演进。

二、人民公社:权力逻辑下中国乡-村关系的初步形成

1949 年新中国成立后,面对严峻的国内外环境情势,中共中央通过“政党下乡”与“国家政权建设” 对农村社会进行政治整合,从而生成了强国家-弱社会的整体关系结构和政社合一的人民公社体制。在结构体制的约束下,国家通过经济计划和行政指令将农村剩余输向城市,以助力工业发展与城市建设,这一过程中,行政命令型乡-村关系日益生成并不断强化。

(一)国家吸纳社会:政社合一的国家-社会关系结构

1949 年新中国成立后,出于发展建设需要,国家政权通过系列运动与制度安排对农村社会进行政治整合。这一时期,在中国共产党的领导下,广大农村地区的“土地改革”运动陆续完成,既有作为农村治理主体的士绅阶层不断瓦解,基层政权组织渐次成立,并逐步取代士绅阶层成为农村社会场域中的重要治理力量,从而实现了国家权力对农村社会的全覆盖。1950 年12 月,中央政务院颁布施行《乡(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》,正式确立了乡、村(行政村)并行的基层政权组织模式,其中“在华北、东北和内蒙古等老解放区是行政村,其他省份是乡”⑲。1954 年,中华人民共和国首部宪法取消了基层政权的行政村建制而将乡、民族乡和镇作为最基层的行政单位,从而建立了农村基层政权组织的法制基础。1954 年后,中国农村基层政权建设开始围绕农业合作化运动展开,由此“初步开启了对农民进行社会主义改造的基层政权建设新进程。”⑳

农业合作化后,1958 年8 月中央政治局会议审核通过《中共中央关于在农村建立人民公社的决议》,此后人民公社运动在全国各地席卷开来。人民公社不仅是发展生产的需要,而且带有基层政权建设性质。1975 年和1978 年的《中华人民共和国宪法》均从法律上确认了人民公社体制,并将其界定为基层政权组织和集体经济的领导机构。人民公社体制是一种“政社合一”的制度设计,其内部实行“统一领导,分级管理”,国家意志经由“人民公社-生产大队-生产队”的体系链条渗透至农村社会,从而实现了国家政权对农村社会的全面整合。横向到边,纵向到底,“公社体制作为全新的政权组织方式,它的重要功能是使农民社会前所未有的国家化了”㉑。亦即,1949 年新中国成立后,基层国家政权建设的开展将国家权力延伸至农村社会,并将乡村整体纳入进国家治理范畴。尤其是人民公社体制的推行建构了政社合一的国家-社会关系格局,其在本质上表现为国家权力的日渐增强与农村社会自治能力的日趋衰弱,是一种强国家-弱社会的关系结构。

(二)以农助工:国家统筹下的城乡资源配置过程

工业与农业、城市与乡村的关系命题本质上是国家统筹下的资源配置与发展问题。“其基本逻辑是:中央政府在正确认识国内外宏观环境的基础上,选择相应的国家发展目标指导中国经济社会发展与城乡关系变革” 以实现资源在城市与农村、工业与农业间的合理流动。㉒1949 年新中国成立后,党和国家的工作重心从农村转向城市,并进一步提出要优先发展重工业,建立独立完整的工业体系,以实现从落后农业国向先进工业国的历史跨越。为更好地进行农村资源提取,以助力工业发展和城市建设,“在制度安排上,‘三位一体’环境下,农村支持城市、以农养工的机制成为当时的必然选择”㉓。

这一时期,国家不仅通过农业税费提取农村剩余,而且还以一种更为隐蔽的工农产品价格“剪刀差”形式在城乡之间进行资源配置,从而助力工业发展和城市建设。工农产品价格“剪刀差”主要由农村粮食统购统销与农产品价格管制所导致。据统计㉔,自1952 至1978 年,中国农业通过工农产品价格“剪刀差”的方式累计向工业转移农业剩余3400.17 亿元,平均每年达125.93 亿元;除此之外,在这27 年中,中国农业还以农业税的方式向工业转移剩余747.3 亿元;两项合计,1952-1978年,中国农业累计向工业转移剩余4147.47 亿元,平均每年达153.61 亿元,扣除同期国家以财政支农资金等形式返还农业的资金1730 亿元,农业向工业转移剩余的净额累计达2417.47 亿元,平均每年近90 亿元。㉕另一方面,严格的城乡二元户籍管理制度限制了城乡间的人口自然流动,从而在保证农业生产的同时,缓解了城市的人口压力和粮食压力。1958 年后人民公社的全面铺展切实增强了国家的农村资源提取能力,从而为我国工业发展和城市建设提供了基本的制度保障。即作为一种“政社合一”的集中管理体制,人民公社“一整套制度体系是为尽快完成我国由农业国向工业国的历史性跨越,为改变我国农村落后恶劣的生产条件而设计和存在的”㉖。透过人民公社制度,这一时期,我国依靠农业积累和农村支持形成了“以农支工”的发展格局,实现了国家统筹下农村资源向城市流动。

(三)权力统合逻辑下行政命令型乡-村关系的形成

新中国成立后随着国家基层政权建设的有序推进,人民公社体制得以生成,与此同时农村场域中固有的社会关联与自治能力开始瓦解,从而形成了强国家-弱社会的整体关系结构。在这一结构范畴内,人民公社体制将农村社会划分为“人民公社-生产大队-生产队”三个管理层级,此时,乡-村关系便被具化为人民公社与生产大队和生产队之间的关系,是同一组织体系内的上下级关系。由此,在党政合一的人民公社内部,乡-村关系表征为权力逻辑下的行政命令关系。简言之,强国家-弱社会的关系结构是人民公社体制得以推行的基本前提,在人民公社体制内乡、村之间是一种行政命令关系,而支撑这一关系的核心力量是国家权力,即人民公社体制的权力逻辑形塑了乡、村之间的行政命令关系,而这种行政命令型乡-村关系通过国家统筹下的城乡资源配置过程得以具体呈现。

在城乡资源配置过程中,强国家-弱社会的整体关系结构以及人民公社体制的制度结构为所有参与城乡间资源配置的行动主体设定了行为条件与行动框架。在这一框架体系内,强大的权力势能使其必须接受制度层面对于乡-村关系的设定。因此,这一时期在城乡资源配置过程中,主体行动符合结构规定,乡、村之间形成了一种均衡关系,这种均衡关系即权力逻辑下的行政命令关系。反过来,这种与宏观结构相一致的均衡关系又进一步巩固了既有的国家-社会关系和人民公社体制。因此,这一时期行政命令型乡-村关系的形成是结构与过程互动的产物,结构规定了其发展方向,而过程则使它更加饱满。

三、乡政村治:分治逻辑下乡-村关系的动态探索

随着十一届三中全会开启了中国农村改革序幕,此后新一轮的结构与过程互动将中国乡、村关系带入了新的发展阶段,即动态探索阶段。这一时期以税费改革为界,中国乡-村关系实现了从利益诱导到情感运作的逻辑转变。具言之,税费改革前,把农村资源向上汲取过程中,乡、村之间基于共同利益结成“利益同盟”,从而形成了利益诱导型乡-村关系;而在税费改革后的国家资源向下输送环节,乡、村之间则借由社会关系网络进行交流互动,进而促进了情感运作型乡-村关系的生成。

(一)国家培育社会:政社分开的国家-社会关系结构

1978 年,中国农村改革拉开帷幕。农村改革的核心在于农民和土地关系的调整。十一届三中全会结束后,各地方开始积极探索全新的土地经营方式,以破解农村发展的体制障碍,释放农村经济的发展活力。这一时期,以“包产到户”为代表的土地经营方式因对农民生产积极性的极大调动而开始由地方经验上升至国家政策并在全国推广。1982 年中共中央将“包产到户”界定为社会主义集体经济的生产责任制,从而对其合法性进行了确认。“到1983 年,全国已有98%的生产队实行双包到户”㉖。土地经营方式的变革从根本上动摇了以政社合一为首要特征的人民公社体制,从而揭开了中国政社分开政治体制的改革序幕。20 世纪80 年代,中国政社分开政治体制改革主要从两个方面展开:“其一,在‘公社’一级‘撤社建乡’,重构农村基层政权组织;其二,在‘公社’以下层级实行‘村民自治’,重塑农村基层社会组织。”㉘1985 年2月,全国农村政社分开、建立乡政府的改革工作全部结束,人民公社体制彻底退出历史舞台,乡、民族乡和镇再次被确立为国家基层政权组织。而后,村民委员会组织法的审议通过以及村民自治实践的深入推进标志着农村村民自治制度的正式确立与村民自治时代的彻底到来。至此,乡政村治的基层治理体制基本确立,政社分开的国家-社会关系结构初步形成。

乡政村治体制的确立标志着我国乡村治理实践进入了新的发展阶段。首先,从乡政与村治的形成逻辑来看,乡政是村治变革的必然结果。土地经营制度改革及由此而来的村民自治探索消解了乡/镇政府作为基层国家政权的作用空间,从而使其职权上移,逐步抽离乡土社会。具体来讲,由于基层治理的复杂性和相关法律规制的不健全,“赌博偷盗、抢劫斗殴、封建迷信等现象还时有发生。对这些不良行为的治理,乡政府和乡级组织是难以独立完成的,还要靠村民自治和各种村级组织的正常运转和充分发挥作用,同时利用村规民约等,在群众中筑成坚强的第一道防线,把问题解决在社区内部,把犯罪行为消灭在萌芽阶段”㉙。其次,不同于古代中国“双轨政治”下的基层自治,改革开放后的村民自治是国家制度建构的产物,其合法性来自于国家法律的确认,并自始至终都在国家制度的规范与支持下运作。乡政村治的体制设计是一种政社分开的尝试。这一时期,国家虽然保持着强势地位,但其已经有意破除僵化的政治管理体制,并逐步对社会进行剥离与培育,以激发经济社会发展活力。因此,整体来看这一时期我国依旧处于强国家-弱社会的关系结构之中,但与1978 年前相比,此时的社会力量经由国家的剥离与培育已有所发展。

(二)税费征收过程与利益诱导型乡-村关系

经济基础决定上层建筑。十一届三中全会后,中共中央同步开启经济体制改革进程,并于逐步探索中提出要建立和完善社会主义市场经济体制的改革目标。“确立建立社会主义市场经济体制的改革目标,既是对1978 年之后10 多年改革开放实践经验的科学总结,也是我们党和理论界对怎样建设社会主义认识深化的结果”㉚。为与市场经济体制改革相适应,同时解决20 世纪80 年代“财政包干制”带来的国家财力偏于分散、中央财政收入比重不断下降的问题,我国于1994 年开始推进“分税制”财政体制改革。这是“按照市场经济的要求进行的从‘行政性分权’转为‘经济性分权’的根本性变革。”㉛如果说20 世纪80 年代“分灶吃饭”财政体制改革在一定程度上唤醒了乡镇政府的自利动机,那么1994 年推进的“分税制”财政体制改革便进一步明确了乡镇政府的利益实现方式,从而为乡镇政府的利益运作提供了现实空间。在“分税制”财政体制下,农业税费被完全划归地方,所征额度完全由地方政府支配。为更好地进行农业税费征收工作,最大限度地完成农业税征费收任务,以扩大自己的财政权力,乡镇政府开始对乡村主职干部进行利益激励,并与之结成“利益共同体”。因此,财政“分税制”不仅增强了中央政府的财政调控能力,而且调动了地方政府的征税积极性。

社会主义市场经济体制改革的推进及随后推行的“分税制”财政体制改革框定了中国乡-村关系发展的基本走向。在“分税制”财政体制框架内,“基层政府的压力和自利在农业税费征收中实现了统一。当面对农民的普遍抵制时,基层政府一方面加大自身行政权力行使力度,另一方面通过各种手段获得村级组织的积极配合。为调动村干部积极性,基层政府的策略是对于村干部在农业税费征收中摊派、中饱私囊等问题采取默许态度,给予村干部相当大的自由裁量权。在乡镇政府的利益调动下,乡镇政府与村级组织围绕税费征收及其利益分配结成利益共同体”㉜,利益诱导型乡-村关系由此形成。在利益诱导型乡-村关系中,权力隐于利益之后,并借由利益发挥作用。因此,利益诱导型乡-村关系的本质是一种利益分配关系,乡镇政府与村委组织等基层治理主体在现实治理实践通过利益网络获取主体利益。简言之,利益诱导型乡-村关系的生成是改革开放后宏观结构与微观过程共同作用的结果。政社分开、乡政村治管理体制的确立,以及“分税制”财政体制的推行共同形构了利益诱导型乡-村关系形态,而微观的税费征收过程则使其生动展现出来。

(三)资源进村实践与情感运作型乡-村关系

一体两面,“分税制” 财政体制在增强乡镇政府财政能力的同时也加重了农民负担并进一步导致了地方国家政权在农村社会场域的合法性危机。为减轻农民负担,重塑国家政权合法性的社会基础,中共中央于21 世纪初推进农村税费改革,并于2006 年彻底废除了在我国存续千年之久的农业税费。“2006 年全面取消农业税后,与农村税费改革前的1999 年相比,农民每年减负总额将超过1000 亿元,人均减负120 元左右。”㉝此轮税费改革不仅在一定程度上减轻了农民负担,而且彻底肢解了乡镇政府的“掠夺之手”,并进一步“倒逼”乡镇政府进行机构撤并与人员精简。但与此同时也弱化了乡镇政府的行动能力,从而引发了新一轮的乡村治理危机。为化解治理危机以实现城乡统筹发展,税费改革后,城乡之间的资源配置关系发生逆转,基层国家政权同步开启从“汲取”到“输入”的转型之旅。这一阶段,城市资源经由国家提取开始以项目为依托自上而下进入农村社会。在“资源进村”过程中,乡镇政府基于自身利益考量和地位优势主动介入项目运作,并借由与村庄主职干部之间的私人情感助推项目落地,在此乡村社会的人情、面子作为重要的社会资本开始发挥作用。中国是一个讲人情、面子的社会,“通过人情和面子的运作,(中国人)放弃的是规则、理性和制度,得到的却是不可估量的社会资源、非制度性的社会支持和庇护及以势压人的日常权威。”㉞由此,通过人情、面子等社会资本的运作,在“资源进村”实践中,情感运作型乡-村关系不断生成。

税费改革后,围绕农村资源汲取而形成的乡-村利益共同体不复存在,因而建构于此的利益诱导型乡-村关系也随之弱化。但税费改革并没有改变乡镇政府作为一级政权组织的行政定位,更没有改变其处于“压力型体制”末梢的事实,因为税费改革后系列行政任务及惠农政策依然需要依靠乡镇政府贯彻落实。为更好地完成上级委派任务,以在“政绩锦标赛”中获胜,乡镇政府依然与村委组织保持密切联系,这种联系内部固然有着行动主体自身利益的考量,但“利益已经不占主流,感情成了维系乡-村关系的关键因素”㉟。换言之,税费改革后,在“资源进村”实践中,乡-村关系运转已不再依托于利益允诺与兑现,转而开始借助于农村社会固有的人情、面子等社会资本,从而使其呈现出情感运作的特征。情感运作型乡-村关系生成于结构与过程的相互依赖、彼此互动之中,它依托于强国家-弱社会的关系结构,并发生于乡政村治体制框架之中,是基于不同事件过程的一种全新的乡-村关系形态。

四、多元共治:合作逻辑下中国乡-村关系的渐进调适

随着中国特色社会主义新时代的到来,强国家-强社会的国家-社会关系结构正在生成,与此同时,党建引领下的政社合作、多元共治的乡村治理体制也开始逐步取代“乡政村治”而成为乡村治理实践的首要选择。在新型国家-社会关系结构与乡村治理体制建立过程中,并基于新时代的结构特征与治理情境,中国乡-村关系进入渐进调适阶段。这一阶段,城乡融合、共同富裕的现实要求与生产要素的双向流动使得乡-村关系的发展方向逐渐明朗,信任均衡型乡-村关系因遵循乡-村关系演进的客观规律而成为了乡-村关系发展的必然趋势。

(一)国家社会互促:政社合作的国家-社会关系结构

新时代为协同推进城乡发展以全面建成小康社会,国家适时提出“乡村振兴”战略,“乡村振兴战略的目的在于实现乡村发展、兴盛,实现农业农村现代化。”㊱实施乡村振兴战略是实现全体人民共同富裕的必然选择㊲。在乡村振兴与共同富裕的架构体系下,乡村治理的核心问题不再是一个单向的资源输入问题,而是在确立有限治理、有效治理与民主治理结合点的基础上,对国家治理与社会治理进行有机整合,以建立城乡融合发展的体制结构。为此,应“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制,坚持自治、法治、德治相结合,确保乡村社会充满活力,和谐有序。”㊳

现代乡村治理体制是党建引领下的多元共治,是“政党中心统合、国家治理下沉、服务能力扩展和村治复合治理的结合体”㊴。当前,乡村治理场域内多元主体的共同在场已然成为社会共识,但各主体间的结构关系形态与功能发挥问题仍悬而未决。因此,新时代践行党建引领下的多元共治核心在于对多元主体间的关系与职能进行全新梳理和定位:既要充分发挥党建引领的核心作用和统筹协调功能,将多元主体凝聚在政党周围以构建“一核多元”的乡村治理网络,也要明确多元主体的职责定位,积极构建多元主体协同机制,以实现主体联动,提升治理效能。这种基于党建引领的现代乡村治理体制突破了“乡政”与“村治”的二元线性关系,进而发展为网状拓扑结构。网络结构内,一方面在党的集中统一领导下,乡/镇政府与村委组织由上下分治转为左右共治,乡村治理由简约治理变为复合治理;另一方面,在党的全面领导下,乡村场域中的社会力量日益发展并不断壮大,其间不仅有内生型村社组织,如乡贤理事会,而且还包括外源型社会组织,后者缘起于政府购买服务的实践,是基于市场逻辑嵌入村庄治理的组织形态。多元社会组织的兴起不仅为公众参与提供基础平台,而且主动协助乡镇政府与村委组织完成治理任务,并在治理实践中完成合法性建构。由此,一种国家与社会力量相对均衡、功能相对补充、作用相互促进的政社合作式关系结构日渐生成。

(二)城乡联动:协同发展与生产要素的双向流通过程

城乡联动互促是经济发展的必然趋势,同时也是贯彻落实乡村振兴战略、实现农业农村现代化与城乡融合的必由之路。新时代,城与乡不再仅仅是两个空间场域,城乡融合与互促也不单单是城与乡在空间形态上的融合与经济发展上的互促,更重要的是要实现全面融合,其既包括城乡之间公共服务融合,也涉及城乡之间治理体系融合和产业结构互嵌,即应“把城乡当作一个有机整体,置于开放的、公平的、公正的发展环境中,让城乡资源要素对流畅通、产业联系紧密、功能互补互促,实现互通有无、相互交融、互相促进、协同发展、共同繁荣、共享发展成果,推动城乡之间的生产方式、生活方式以及生态环境向一体化方向和谐发展,最终实现人的全面发展和人与自然的和谐相处”㊵。

城乡融合发展超越了“以乡促城”和”以城带乡”的单向线性逻辑,是在系统论的整体思维指导下将城与乡共同作为社会系统的有机构成,以实现二者的互促共进,其中最重要的是实现生产要素在城乡之间的双向流动,切实推动城乡要素市场一体化改革,打破城乡之间的市场壁垒,提升城乡资源配置效率,并通过资源赋能实现新时期经济社会的高质量发展。生产要素的双向流动是城乡联动与融合发展的内生动力,是践行“乡村振兴”战略进而实现共同富裕的必然选择,这一过程既要发挥市场在资源配置中的决定性作用,也要更好地发挥政府作用,其不仅要推动城市资本、技术与人才的积极“下乡”,以助推乡村产业升级、技术调整与人才结构优化;还要深化农村产权制度改革,创新并优化农村产业结构,积极培育新型农村集体经济,以推动农村生产要素主动“进城”,融入中国现代产业发展体系之中,进而建构城乡协同发展平台,实现城乡要素跨界配置,为城乡融合注入内生动力。

(三)信任均衡:乡-村关系渐进调适的逻辑旨归

党建引领下多元共治乡村治理体制的建立框定了乡-村关系的发展方向,由此,乡-村关系进入渐进调适阶段。在渐进调适环节,信任均衡型乡-村关系成为中国乡-村关系发展的必然选择,其植根于新时代治理结构与治理过程的互动之中。新的乡村治理体制以党建引领为内核,以多元共治为表征,它建构在国家力量与社会力量相对均衡的基础之上,是政社合作式的国家-社会关系在基层治理场域的现实映射。在这种网络拓扑结构内,乡镇政府与村委组织的力量对比相对均衡,治理能力彼此互补,其行动逻辑从单向利己转变为合作共赢,而合作逻辑的生成则进一步为治理信任建构了基础。反之,治理信任也将进一步促进基层治理合作行为的发生,即“对于合作治理来说,治理主体间的信任关系是一个基本前提,如果不能在合作主体间建立起信任关系,社会治理的过程就会依然在控制导向的路径中延伸下去,只有当合作治理的主体间拥有了信任关系的时候,才同时拥有了合作治理。”㊶概言之,在渐进调适阶段,党建嵌入乡村治理,并通过现实治理活动整合乡村社会的治理网络,强化乡村社会的治理能力,从而催生了强国家-强社会的整体关系结构,并为信任均衡型乡-村关系的生成供给了结构生态。

另一方面,合作逻辑下信任均衡型乡-村具体体现在城乡融合发展与资源双向流动过程中。城乡融合发展是城乡关系发展的最新阶段。它将城市与乡村作为社会系统的有机构成,在共建共享思想指导下推进生产要素在城乡之间的双向流通。通过生产要素的双向流动,城市与乡村基于自身优势互促互进,从而实现均衡发展。这是实现城乡融合的重要目标与基本维度。此外,通过资源互动与区域沟通,城乡之间将建构起坚实的信任基础,这种信任不同于市场领域中的契约信任,而是一种合作信任,其生成并不依赖于基于自身利益的讨价还价和主体博弈,而是存在于城乡之间共情共建的过程之中。在资源互通与城乡融合的治理实践中,信任均衡型乡-村关系的形成进一步拓展了中国社会的发展空间,从而为中国经济的普惠协调高质量发展奠定了坚实基础。即在渐进调适阶段,中国乡-村关系以信任均衡为指向,而信任均衡型乡-村关系的生成以结构与过程的互动为前提。其中力量相对均衡、政社合作式的国家-社会关系结构以及党建引领下多元共治乡村治理体制为其搭建了基本框架,而城乡融合与资源双向流动则为其生成与展现建构了基础平台。

五、结语与展望

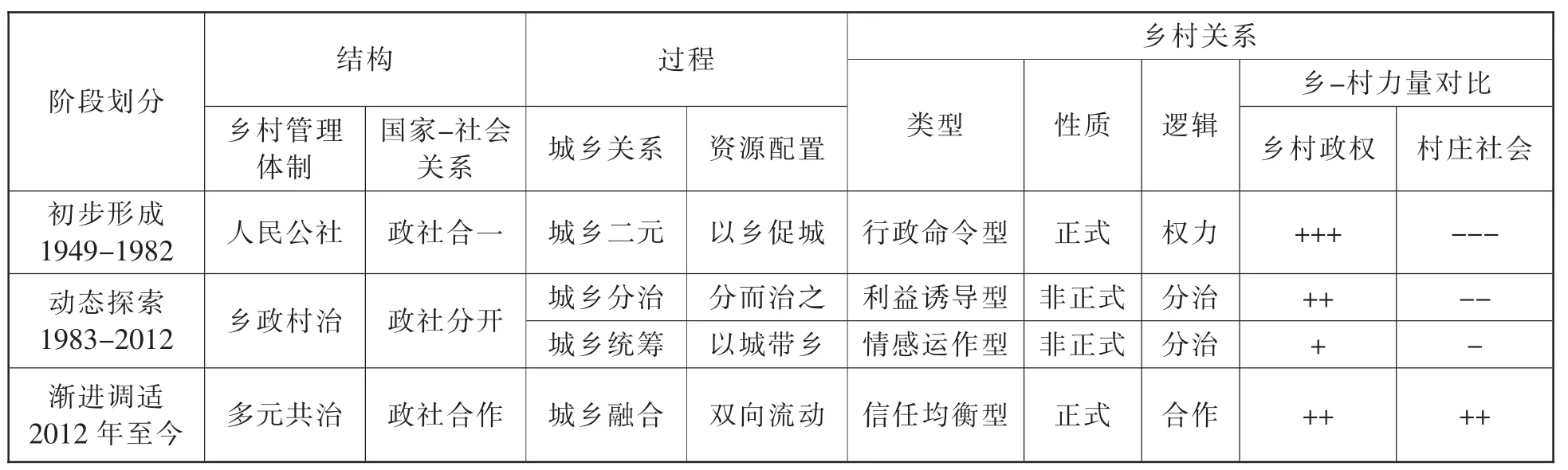

中国乡-村关系演进是结构与过程彼此互动、相互调适的结果。基于结构-过程分析范式,1949年新中国成立后,随着国家-社会关系结构的变迁与乡村治理体制的变革,在现实的乡村治理实践与城乡资源配置过程中,中国乡-村关系先后经历了初步形成、动态探索与渐进调适三个阶段。其中,新中国成立初期,系列国家政权建设运动建构了强国家-弱社会的关系结构,并在此基础上出于工业化建设需要和城市发展需要通过人民公社体制对广大农村地区进行集中管理与控制,从而形塑了城乡二元结构关系格局。这一阶段,乡-村关系主要表现为基于权力逻辑的行政命令关系,其与结构规定相一致,是一种正式的乡-村关系形式,且在这种关系内部,基层国家政权组织的力量显著高于农村社会,从而打通了自上而下的权力运行渠道。改革开放后,国家开始放权于社会,社会力量有所发展。随着人民公社退出历史舞台,以政社分开为特征的乡政村治管理体制由此成立。这一阶段,虽然法律将乡-村关系界定为指导协助型,但是现实的治理实践与资源的城乡流动却型构出乡-村关系的二元面向,即利益诱导型和情感运作型,如表1 所示。最后,基于全新的时代特征,中国乡-村关系展演进入了渐进调适阶段,这一阶段,在新一轮结构与过程的互动中,合作逻辑下的信任均衡型乡-村关系正不断生成,其在结构层面为强国家-强社会关系结构和党建引领下的多元共治乡村治理体制所形塑,并在现实的城乡融合与资源双向流动中得以具体展现。

表1 乡-村关系演进历程概览

信任均衡型乡-村关系是中国乡-村关系演进的最新阶段,同时也是中国乡-村关系发展的必然趋势,它对于基层治理现代化以及城乡融合发展的实现具有重要意义。信任均衡型乡-村关系深嵌在国家-社会关系调整、乡村治理体制变迁和以资源配置为核心的结构-过程互动之中。首先,在国家-社会关系维度,1949 年至今中国国家治理正在经历从全权管理到放权管理,再到赋权治理的转型。这一过程中,社会力量日益壮大,并开始在国家治理中发挥重要作用,由此,一种强国家-弱社会的不均衡关系结构正逐步为强国家-强社会的均衡关系结构所取代。与此相应,我国乡村治理体制处于从早期政社合一的人民公社体制到政社分开的乡政村治体制,再到政社合作的党建引领多元共治体制转型过程之中。其次,在资源配置和城乡关系调整过程中,“以乡促城”或“以城带乡”的线性思维模式与城乡二元结构关系,正逐渐被城乡融合发展的合作思维和城乡互嵌结构关系所取代。最后,在乡-村关系的性质维度,从人民公社到乡政村治,我国乡-村关系先后经历了与结构规定相一致的正式乡-村关系,到突破结构规定的非正式乡-村关系两个阶段。而在多元共治体制下,中国乡-村关系终将再次回归至与结构规定相一致的正式关系样态,这也符合哲学上的“否定之否定” 规律,而这种与结构规定保持一致的高层级乡-村关系形态便是信任均衡型乡-村关系结构。因此,乡-村关系是结构与过程互动的产物,在基于结构-过程视角的乡村关系探讨下,信任均衡型乡-村关系的出现符合结构-过程关系的演进规律,是乡-村关系发展的必然趋势。

作为乡-村关系发展的必然趋势,信任均衡型乡-村关系正在行进之中,而非业已完成,因此,为助推信任均衡型乡-村关系的生成与发展,以下几个方面的工作必不可少:首先,信任均衡型乡-村关系建立在国家与社会相互促进的基础之上,是党建引领下多元共治乡村治理体制的有机构成,其不仅有助于政府职能的履行,而且有助于社会自治功能的发挥,二者相得益彰,共同推进基层治理现代化的实现。因此,在结构维度,应坚持党的全面集中统一领导,切实增强党的领导能力与领导权威,并在党的集中统一与全面领导下积极提升政府治理能力,重点发挥社会自治功能,以实现具体治理实践中国家和社会的彼此耦合与相互促进;其次,信任均衡型乡-村关系具体展现在城乡之间资源双向流动的过程之中,为此,应打破城乡之间资源配置的市场壁垒,加强顶层制度设计,既注重发挥市场在资源配置中的决定性作用,同时也要更好地发挥政府作用,在充分尊重市场机制的同时恰当发挥国家财政的杠杆功能,实现城乡资源的双向流动与城乡融合发展,从而构建国内经济大循环,助推我国生产结构转型与消费结构升级。

注释:

①王浦劬:《新时代乡村治理现代化的根本取向、核心议题和基本路径》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2022 年第1 期。

②贺雪峰:《民主化进程中的乡村关系》,《河北师范大学学报(哲学社会科学版)》2001 年第1 期。

③吴忠权:《乡村关系规制语义模糊对乡村民主建设影响》,《理论与改革》2009 年第5 期。

④金太军:《新时期乡村关系冲突的成因分析》,《南京师大学报(社会科学版)》2002 第4 期。

⑤项继权:《乡村关系行政化的根源与调解对策》,《北京行政学院学报》2002 年第4 期。

⑥吴毅:《不同语境下的乡村关系》,《探索与争鸣》2004 年第9 期。

⑦吴理财:《从税费征收视角审视乡村关系的变迁》,《中州学刊》2005 年第6 期。

⑧尤琳:《农村公共服务多元供给中的乡村关系研究》,《求实》2013 年第6 期。

⑨邹建平、卢福营:《制度型支配:乡村治理创新中的乡村关系》,《浙江社会科学》2016 年第2 期。

⑩赵晓峰:《“富人治村” 的乡村关系及其后果研究》,《中共福建省委党校学报》2012 年第8 期。

⑪金江峰:《项目制背景下的乡村关系——制度主义的视角》,《天府新论》2016 年第4 期。

⑫李祖佩:《项目下乡、乡镇政府“自利”与基层治理困境——基于某国家级贫困县的涉农项目运作的实证分析》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2014 年第5 期。

⑬㉟陈柏峰:《从利益运作到感情运作:新农村建设时代的乡村关系》,《开发研究》2007 年第4 期。

⑭黄振华:《从强制到适应:政府与乡村关系变迁的一个解释框架——以国家惠农政策为分析视角》,《社会主义研究》2014 年第4 期。

⑮杨雪云:《一元到多元:中国取消农业税前后的乡村关系》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2011 年第4 期。

⑯丁建军:《后农业税时代的乡村关系及其治理逻辑》,《云南行政学院学报》2009 年第4 期;张建华:《浅析新的历史时期下乡村关系》,《农业经济》2010 年第5 期。

⑰谢立中:《结构-制度分析,还是过程-事件分析?——从多元话语分析的视角看》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2007 年第4 期。

⑱吴晓林:《结构依然有效:迈向政治社会研究的“结构-过程”分析范式》,《政治学研究》2017 年第2 期。

⑲江燕:《新中国农村基层政权初创时期的历史考察》,《当代中国史研究》2009 年第4 期。

⑳刘文瑞:《建国初期中共农村基层政权建设的理论与实践(1949-1958),博士学位论文,中国社会科学院研究生院2013 年版,第100 页。

㉑徐勇:《政权下乡:现代国家对乡土社会的整合》,《贵州社会科学》2007 年第11 期。

㉒叶璐、王济民:《新中国成立以来城乡关系的演变历程与未来展望》,《华中农业大学学报(社会科学版)》,2021年第6 期。

㉓龚勤林、陈说:《新中国成立以来党领导城乡关系调整的历程与经验》,《经济问题探索》2022 年第2 期。

㉔关于粮食统购统销期间国家通过工农产品价格剪刀差从农业农村向工业城市转移多少资金问题,官方并没有给出正式数据,但不同学者出于研究需要通过不同的计算口径对其进行了测算。相关研究可参考:(1)凌志军:《中国经济改革备忘录(1989-1997)》,东方出版中心1998 年版;(2)王梦奎:《中国经济发展的回顾与前瞻(1979-2020)》,北京财政经济出版社1999 年版;(3)毕泗生:《中国农业农村农民前沿问题报告》人民日报出版社2003 年版;(4)江苏省农调队课题组:《中国农村经济调研报告》中国统计出版社2003 年版,等。

㉕李茂岚:《中国农民负担问题研究》,山西经济出版社1996 年版,第136 页。

㉖辛逸:《试论人民公社的历史地位》,《当代中国史研究》2001 年第3 期。

㉖周新辉、侯爱萍:《十一届三中全会以来我国农村改革的历史进程及基本经验》,《山东农业大学学报(社会科学版)》2008 年第3 期。

㉘吴理财:《中国农村社会治理40 年:从“乡政村治”到“村社协同”——湖北的表述》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2018 年第4 期。

㉙张厚安:《乡政村治——中国特色的农村政治模式》,《政策》1996 年第8 期。

㉚张卓元:《确立建立社会主义市场经济体制改革目标的重大实践和理论意义》,《新视野》2012 年第4 期。

㉛贾康:《中国财税改革30 年:简要回顾与评述》,《财政研究》2008 年第10 期。

㉜李祖佩:《乡村治理领域中的“内卷化”问题省思》,《中国农村观察》2017 年第6 期。

㉝李丽辉:《农业税走进了历史》,《人民日报》2005 年12 月31 日第2 版。

㉞翟学伟:《人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式》,《社会学研究》2004 年第5 期。

㊱廖彩荣、陈美球:《乡村振兴战略的理论逻辑、科学内涵与实现路径》,《农林经济管理学报》2017 年第6 期。

㊲中共中央国务院印发 《乡村振兴战略规划(2018—2022 年)》,《人民日报》2018 年9 月27 日第1 版。

㊳中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见,《人民日报》,2018 年2 月5 日第1 版。

㊴朱雅妮、高萌:《乡村治理现代化:治理模式、关键问题与实现路径——第四届中国县域治理高层论坛会议综述》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2020 年第2期。

㊵许彩玲、李建建:《城乡融合发展的科学内涵与实现路径——基于马克思主义城乡关系理论的思考》,《经济学家》2019 年第1 期。

㊶张康之:《走向合作治理的历史进程》,《湖南社会科学》2006 年第4 期。