浅析托马斯·格雷《墓园挽歌》中的“意境”

2022-12-14白宗铨

白宗铨

一、托马斯·格雷和《墓园挽歌》

托马斯·格雷于1716年出生于伦敦,是18世纪杰出的诗人。格雷的父亲性情自私残忍,因此他接受的教育都归功于他温柔的母亲。1727年,格雷自费去了伊顿公学读书,那里的学习生活是他一生中一段很重要的经历。在伊顿公学,格雷与霍勒斯·沃尔波尔、理查德·韦斯特和托马斯·阿什頓结为挚友,他们组成一个“四人联盟”的圈子,每个成员都勤奋好学,有文学修养,对同伴的活动也有很大的热忱。这一经历对格雷的人生观和他后来的作品都产生了很大的影响。1734年,格雷进入剑桥大学彼得豪斯学院学习。求学期间,他博采众长,为他今后的文学生涯奠定了基础。他学过意大利语,并翻译了瓜里尼、塔索和但丁的一些作品。1739年,他与朋友沃尔波尔开始了一次漫长的大陆旅行。在巴黎,格雷着迷于绘画,并形成了对法国古典戏剧的良好品位。后来,两人就接下来的旅行路线发生了分歧,沃尔波尔想参加时尚派对,而格雷则愿意参观欧洲的古董,欣赏如画的景色。18世纪的建筑和文学中流行着古典风格,然而格雷却热衷欣赏大自然之美,这些经历塑造了格雷的个性,并在他的作品中体现出来。有人说格雷的《墓园挽歌》和《吟游诗人》有一些哥特式的特点,这些哥特式细节可能是19世纪早期浪漫主义运动兴起的一个预兆。

18世纪40年代至50年代是格雷的高产时期。他最著名的作品《悲歌》在当时已完成,并在伦敦文坛流传。1753年,除了《关于西方之死的十四行诗》,格雷其他的诗歌都由多兹利出版发行。格雷的天才和勤奋终于得到了回报。他随即成为当时文坛上杰出的诗人之一。

晚年,格雷表现出极强的归隐之心。他参观了英国许多风景如画的地区和被毁的修道院,并从自然中获得了巨大的乐趣和灵感。因此,格雷的作品也带有他的个性和对生活的冥想,最著名的莫过于这首《墓园挽歌》。格雷于1771年去世,葬在斯托克波格斯教堂墓地,在他母亲坟墓的旁边,据说挽歌中的墓园原型便是此处。

《墓园挽歌》是格雷最著名的诗歌,自出版以来,其冷静、崇高和反思的基调受到了极大的赞赏。即使在今天,它仍然是英国文学中最受欢迎和最常被引用的诗歌之一。通说认为该诗是受到挚友理查德·韦斯特去世的影响而作。格雷写作完毕后将诗寄给了沃尔波尔,随即沃尔波尔将这首诗发扬光大。

二、中国意境论

中国古代知识分子视诗歌为正统的文学形式,诗歌的意境论是中国文论的焦点之一。纵观历史,许多诗人和评论家都对它进行了引用和阐释,比如魏晋南北朝刘勰的《文心雕龙》,欧阳修的《六一诗话》等。因此,意境的意义和内涵在历史上不断扩大和丰富。

一般来说,分析一首诗的意境就是分析一首抒情诗的意境,但这并不意味着叙事诗中没有意境。叙事诗一般较长,内容复杂,诗人的含意相对来说不如情节重要。相比之下,抒情诗通常很短,以最少的文字表达最多的内容。因此,意境理论更适合于分析抒情诗。本章将详细阐述意境理论。

(一)意境的含义

“意境”一词最早出现在唐代诗人王昌龄的《诗格》一书中。然而,随着诗歌和诗歌批评的发展,意境的意义、内涵和领域不断扩大和丰富。下面将介绍几部文学批评作品,“意境”一词的含义便可一目了然。

1.《文心雕龙》中的“意境”

《文心雕龙》是中国第一部系统的文学理论著作,一共五十篇,论述了人的内心与外界事物的关系,提出了物我交融的思想。它对意境理论的贡献可以分为四个部分。

一是从大自然中寻找诗歌的灵感和素材。看待自然有两种态度和方式,一种是清空个人的感觉,抛开生活的负担,去探索世界的真理和原则,以获得灵感和精神提升,即“澄怀观道”;另一种是学会与外部世界感同身受,最终达到一种和谐享受,即“物我交融”。

二是呈现情感与自然意象的互动。《文心雕龙》中这样描述这种关系:周围的青山、流动的河流、众多的树木和浮云都是用眼睛看到的,并由此激发相应的情感。春天,阳光明媚;秋天,冷风习习,人们的感情都倾注在这一场景中,这一场景给人以灵感。外部世界与人心的互动丰富了意境的内在结构。

三是提出了一些描绘景色的写作手法。书中提到两种重要的写作手法,其中一个叫“比”,即给事物增添了人的感情色彩;另一个叫“兴”,重在描绘眼前的场景,并由场景激发相应的情感。

四是强调想象诗歌创造的“虚镜”。刘勰认为,一首好诗创造了两个世界,一个是严格局限于诗歌意义的现实世界,另一个是受到诗歌启发的想象世界。富有想象力的世界更具弹性和启发性,这便扩大了诗歌的意境范围。

2.《诗品》中的“意境”

《诗品》共分四个部分。前言主要阐述了钟嵘的观点,其他三部分是理论对具体诗歌的实践。他的观点可以归纳如下:

钟嵘非常重视由大自然或难忘的人生经历所引发的自发、真实和强烈的情感。他列举了无数自然场景和生活经历的例子,如春风飞鸟、夏雨秋月、孤独的妻子在离家很远的地方思念丈夫等。与描写欢乐和幸福的诗歌相比,他更喜欢那些感伤的诗歌,因为后者的感染力更强。唐代诗人韩愈也表示,在诗歌中,一首欢乐的诗很难打动读者,而一首悲情的诗却很容易引起读者的共鸣。从心理上讲,生活中的痛苦总是在记忆中被放大,快乐的时刻很容易消失。因此,悲情诗的意境更加深邃持久。

(二)意境论

根据前面的介绍,诗歌的意境可以分为两个部分。当诗人有一些灵感或诗意时,他会用诗意的语言把它们写下来。这首诗便成为一些宝贵情感或难忘经历的载体。语言中隐藏着意境。当读者阅读时,读者只能接近诗人的原始意境而无法探究到真实的意境,因为读者通常不可能与诗人进行面对面的对话。读者所理解和诠释的意境可能不是诗人的意境,然而,它却是诗歌完整意境的重要组成部分。诗人的意境和读者的意境构成了完整的意境理论。本文选取诗人的意境这个角度对格雷的《墓园挽歌》进行分析。

一般来说,诗歌的意境有三种类型:物境、情境与情景交融、理境。通常一首抒情诗包含这三个相互关联的境界。

1. 物境

在抒情作品中,诗人的情感通常不是直接表达的。情感投射在一种物体上,我们会称这种物体为“意象”;与此同时,人们也会用类比的方式间接暗示情感。因此,意象是抒情诗不可缺少的部分。诗句如果写成“我深深地爱着你”,可能只会让读者觉得这种感情很虚伪。然而,当有了意象,或者采用类比,诗歌将变得生动真挚。

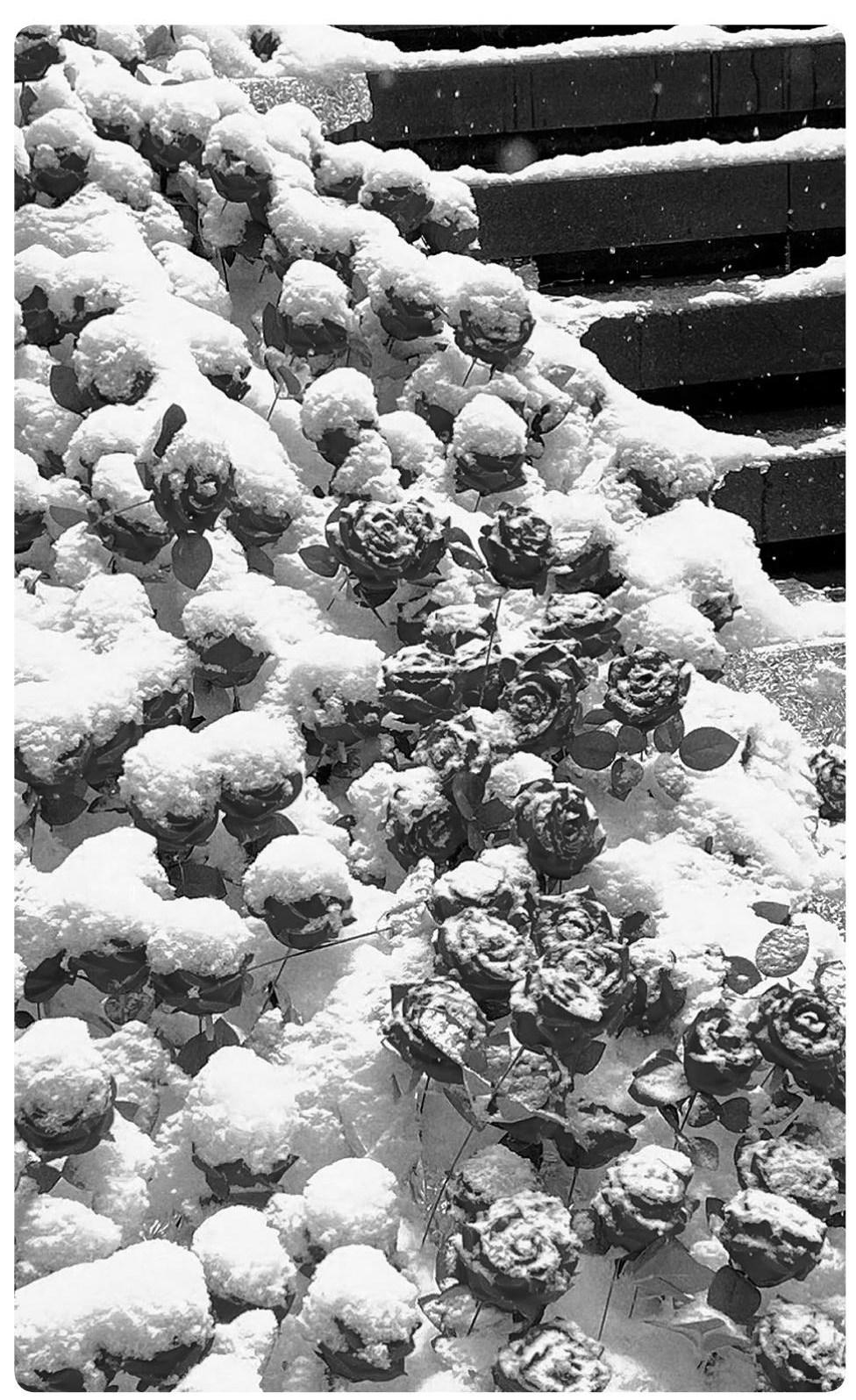

《墓园挽歌》中有两种物境。第一种是自然境,如花、月、风,这是诗中常见的意象;第二种是社会境,如欢乐祥和的家庭或对特定仪式的描述。这两种境都体现在诗歌中,以增强诗人情感或思想的感召力。

对于自然境,首先诗人采用了“比”的写作手法,即重在营造氛围来表达情感。在《墓园挽歌》的开头,格雷并没有直接展现出黑暗、破旧和腐朽的乡村墓地;相反,当太阳逐渐落山时,他开始描述一个平静但阴郁的景象。“晚钟响起来一阵阵给白昼报丧/牛群在草原上迂回,吼声起落/耕地人累了,回家走,脚步踉跄/把整个世界留给了黄昏与我。”这几句诗中,诗人给读者营造了一个缓慢的氛围,明显特征是平静的气氛,因为这一场景在农村的日常生活中非常常见。另一写作手法即“兴”,这是对比中很重要的一个手法。“世界上多少晶莹皎洁的珠宝/埋在幽暗而深不可测的海底/世界上多少花吐艳而无人知晓/把芳香白白地散发给荒凉的空气”中,毫无疑问,诗人并不是简单描述没有人珍视的美丽宝石和花朵。宝石和花朵象征着世界上所有美好的事物,甚至是渴望得到他人欣赏的天才。这一节激发了人们对美好事物的强烈同情,也激发了处于同样处境的人们的共鸣。与前几节类似,这一节也暗示了命运的不平等。

对于社会境,第六节和第七节描写农民的家庭欢乐和日常劳作,第十五节描写农民的奋斗和追求。从第六节中“熊熊炉火不再会燃烧/忙碌的管家妇不再会赶她的夜活/孩子们不再会‘牙牙地报父亲的来到/为一个亲吻爬到他膝上去争夺”,我们可以看到农民朴素、平静和珍贵的家庭欢乐;第七节中“往常是:他们一开镰就所向披靡/顽梗的泥板让他们犁出了垄沟/他们多么欢欣地赶牲口下地/他们一猛砍,树木就一棵棵低头”,我们可以看到农民的劳动乐趣,尽管他们每天都要辛苦劳作。格雷精心挑选了这些社会情境,以强调生活的幸福和欢乐,而不考虑太多的悲伤和痛苦。与此同时,生活的欢乐加剧了每个人都必须面對的不可避免的死亡的恐惧和痛苦,我们可以感受到诗人沉思生死的深切悲哀。一般来说,自然境暗示了诗人的情感,而社会境则更清楚地揭示了诗人的意图。

2.情境与情景交融

情感在抒情诗中占主导地位,因为抒情诗的目的往往是表达内心自发流露的情感。情感有两种存在形式:一是直接表达的情感,二是描写景物中隐含的情感。

对于抒情作品来说,将情感和特别有意义的场景融合成一个和谐的整体将更自然,更有说服力。王国维在《人间词话》中将情景交融描述为“所有对场景的描述都是内心情感的表达”。情感与场景的交融不是简单的堆砌。通常,场景的选择必须适合表达情感。情景交融存在于诗人的内心深处,往往很抽象的,难以表达。世界的美好在于内在情感与外在场景的完美结合。

在《墓园挽歌》中,情感隐含在描述情境的诗句中,整首诗体现了一种个人情感的存在与外部世界交织在一起的状态,难以区分场景与情感的界限。比如,诗歌的第五节,“香气四溢的晨风轻松地召唤/燕子从茅草棚子里吐出呢喃/公鸡的尖喇叭,使山鸣谷应的猎号”。读者很容易感受到诗人对生活的热爱,晨风散发芳香,呼唤着清晨的到来;燕子在棚里叽叽喳喳,公鸡尖厉地叫。描写中充满了诗人强烈的情感投入和个性。毕竟,并不是所有人都认为早晨是美好的。在写诗的时候,诗人本身就喜欢早晨,他用自己的情感来描绘它,以便读者能够感受到它。

再回到全诗,诗人以田野中黯淡的场景开始,从埋葬在乡村墓地的无名者那里揭示所有人的命运,然后他寻找自己的命运,并以墓志铭结束诗歌,墓志铭暗示了他对世界和命运的态度。探索过程自然流畅。在这首诗中,诗人运用各种手段来表达复杂的情感和沉思,以达到巨大的艺术效果。他运用的方法把整首诗变成了一个自然的实体,达到了场景和情感的完美结合。

3.理境

理境是诗人有意识或无意识地为读者设计的。它作为一种抽象形式存在,往往需要读者对诗进行仔细的思考。理境与前两境略有不同。它在诗中更加抽象和隐蔽,是指一些关于宇宙和生命的道德教诲、忠告、奇迹般的觉醒等。《墓园挽歌》这首诗,无疑体现了诗人对权贵的鄙弃,对贫苦百姓的同情赞扬,以及对人与人之间达到平等的一种渴望。

本文运用中国意境论分析了托马斯·格雷的《墓园挽歌》中的意境特征,主要通过物境、情境与情景交融、理境三个角度来分析诗人心中的各种意境,但对此诗的韵律、节奏和声音的分析较少。在《墓园挽歌》中,作者表达了对底层人民的同情和对他们美好品质的赞扬,也抒发了对无法实现自身才华的普通百姓的无限共情。通过《墓园挽歌》,格雷诉说了所谓的共同人性和本相,发出了诗者心灵深处的呼声。他同情弱者、普通人,以及那些贫穷的、饥饿的、哀哭的,因为这些人容易谦卑,心里柔软,容易悔改。《墓园挽歌》是对生命和死亡的思考,也是诗人对同时代的人及后世的警示,这正是《墓园挽歌》的主旨和意义所在。格雷所写的诗歌节奏优美,个性鲜明,意义深远。诗中所用的时代语言,强化了自身的个性本质和艺术精神,成为时代语言的经典。格雷在表达丰富的思想内涵的同时,向世人展现了宁静优雅的古典美和音韵和谐的诗歌美。