银行竞争能否提高地区经济发展水平

——来自中国城市层面的经验证据

2022-12-14王成强

王成强,陈 艳

(1.江苏海洋大学 商学院,江苏 连云港 222005;2.中国石油集团 东方地球物理勘探有限责任公司长庆物探处,陕西 西安 710021)

一、引言

金融体系是现代经济的重要组成部分,而作为金融体系主体的银行,对促进国民经济的发展具有无可替代的作用。近年来,随着我国经济的快速发展,商业银行如雨后春笋般遍地呈现,除了5家大型国有商业银行外,我国现有12家全国性股份制银行以及数百家城市商业银行和农村商业银行,其中42家银行成功上市。随着银行数量的不断增加,尤其是随着地方商业银行在全国其他城市开设的银行分支机构越来越多,银行间的竞争变得愈发激烈。从本质上看,国家不断批准地方商业银行成立和推动其上市的根本目的是为了使银行能充分利用社会闲余资金,更好服务于国民经济的发展。然而,随着银行间竞争的加剧,所带来的负面影响也愈发显现。

那么,银行间的竞争到底对地区经济的发展起到促进作用还是抑制作用呢?为了深入研究这个问题,本文选取我国2011—2020年的城市面板数据,使用双边随机前沿模型分别测算了银行竞争对我国城市经济发展的促进效应、抑制效应和净效应,并为进一步提升银行竞争对我国城市经济发展的促进作用提供相应的政策建议。本研究对准确评价银行竞争能否促进我国地区经济的发展具有重要的理论意义和实践价值。

二、文献综述

多数学者认为银行间的竞争能带来积极作用,尤其在完善金融市场运行机制、促进经济发展、扩大企业规模、提升银行自身竞争力等方面有着显著的正效应。宋科等认为银行间的竞争对于金融稳定是一把"双刃剑",监管部门为维持银行业稳定需要考虑竞争政策的平衡性问题,提出了加快推进利率市场化改革,规范银行业竞争秩序等措施[1]。项后军等认为经济增速放缓确实是导致银行流动性囤积的重要因素之一,通过强化银行竞争能够有效地缓和经济增速放缓对流动性囤积的正向影响[2]。陈伟光等认为银行资本充足率越高面临的竞争程度越低[3]。刘铠豪认为银行竞争增加了企业对外直接投资的倾向与速度[4]。李志生等认为银行及其分支机构的增加提高了企业投资水平及投资效率[5]。袁鲲等认为数字金融的覆盖广度和使用深度对地区银行竞争有显著的促进作用[6]。当然,银行间的竞争也同样存在负向效应,喻微锋等认为商业银行营业网点地域扩张与数量扩张所形成的银行竞争显著降低了流动性创造,并且主要通过挤压利润以及减少信贷供给渠道来减少流动性创造[7]。钱宗鑫等认为制造业A股上市公司面临显著的融资约束而且银行竞争与企业所面临的融资约束之间呈现U型关系即随着银行竞争的加剧融资约束呈现先放松后收紧的趋势[8]。谢雪燕等认为银行竞争会影响到银行的风险承担水平、金融科技水平乃至盈利能力[9]。

综上来看,一方面,银行竞争能够在一定程度上提高银行抵御风险的能力,近年来,随着数字金融的飞速发展,进一步提升了我国银行在国际上的竞争力,同时也对地区经济的发展起到了促进作用;另一方面,随着银行间竞争程度的日趋激烈,还有可能会对地区经济的发展带来一定的抑制作用。因此,本文的研究重点就是深入探索如何进一步发挥银行竞争的积极作用并降低潜在的消极影响,这对促进我国经济增长乃至高质量发展具有重要的现实意义。

三、理论机制和研究假说

鉴于市场竞争的两面性,银行间的竞争同样会给地区经济带来促进、抑制并存的局面,为了详细分析这两个问题产生的原因,以实现扬长避短的目的,本节将深入研究银行竞争对我国城市经济发展的影响及其具体作用机制,并提出相应的研究假设。

(一) 银行竞争对我国经济发展的促进效应

众所周知,竞争具有正向作用,角力各方须在竞争中不断提升自身实力,从而达到获胜的目的。银行间的竞争也不例外,为了在竞争中不断壮大自身,各银行无一例外的会通过各种手段提高市场占有率,从而获取竞争优势。与此同时,银行随着自身实力的增长,必将带动地区金融市场的完善与发展,这必然会进一步促进地区经济的发展。总结来看,具体表现形式有以下几个方面。第一,提高存款利率,吸引更多社会资金。银行间为了吸引更多的储户,必然要提高存款利率,利率的提高意味着储户收益的增加,这对消费市场必然带来积极效应,能进一步促进商品的生产与流通,从而给地区经济的增长带来正效应。第二,降低贷款利率,盘活存量资金。各银行为了提升贷款额度,往往会通过降低贷款利率的手段进行竞争,对企业等实体单位来说,降低贷款利率意味着减少了财务费用,降低了运营成本,增加了企业利润,有利于企业的竞争及生产规模的扩大,促进地区经济增长。第三,吸收社会资金,参与地区经济建设。银行为了获得竞争优势,取得更大收益,同样会利用合作关系吸引有实力的企业和个人参与到诸如房地产、路桥建设等地方大型基建项目中,这对地区经济的增长产生积极作用。第四,推动我国企业走出国门。在国际化趋势不断扩大的今天,有条件的银行会利用其海外业务的关系,在向企业提供贷款的同时鼓动企业参与到海外项目的建设,为我国企业走出国门提供便利,给相关企业带来新的市场与商机,同时也会促进人力资源的劳务输出,对地区经济产生了积极的影响。第五,银行竞争有利于解决小微企业融资难的社会性问题。长期以来,小微企业由于其抵抗风险的能力较差[10],银行在审核其贷款申请时往往会设置很高的抵押门槛,这就限制了小微企业的融资渠道。而随着银行竞争的加剧,放松门槛就成了各家银行不得不迈出的一道坎,这就为小微企业的融资带来便利,有利于企业扩大生产规模,也为地方经济的发展带来积极的作用。第六,进一步发挥政府职能部门的作用。随着银行竞争的加剧,政府相关职能部门也会制定更加完善的金融政策,打造公平的运营环境,确保银行间的竞争有序进行,以实现银行与地方经济发展共赢的局面[11-12]。基于此,本文提出如下假设:

假设1:银行竞争会对我国经济发展产生促进效应。

(二) 银行竞争对我国经济发展的抑制效应

任何事物都有其两面性,银行竞争除了有可能对我国经济发展产生促进作用,还有可能对经济发展产生一定抑制作用,具体表现形式如下:第一,银行竞争有可能产生垄断。随着竞争的加剧,银行间必然会发生内卷现象,最终的结果就是大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,那些自身实力不强、抵御风险能力差、应对措施不当的小型商业银行有可能逐渐倒闭或被兼并,最终形成一家或几家银行独大的局面,即形成市场垄断。如果出现这种状况,对区域经济来说就会缺乏更多的资金来源,对整个金融市场的良性发展极其不利,必然会阻碍区域经济的良性发展。第二,有可能提高银行的不良资产率。银行间的竞争往往会通过降低贷款利率和贷款抵押门槛的方式来吸引客户,其中不乏资质不是很好的小微企业或个人也能贷到款项,当这些企业或个人因为经营不善而无法按时还款时,就会产生更多的坏账,增加银行的不良资产率,这对银行自身的发展非常不利,对整个金融市场的良性运营带来消极作用,给国家造成资金损失的同时也必然会对地区经济的发展产生抑制作用[13-14]。第三,无法控制资金流向,有可能带来更多社会问题。当银行因为竞争通过降低贷款利率和贷款抵押门槛的方式向社会投放更多贷款时,这些资金往往首先会流向房地产市场,因为相比其他实体经济,房地产市场的收益更大,资金回笼周期更短。随着资金的不断流入,必然会推高地区房价,房价的提高会给大部分家庭带来更大的负担,也必然会限制老百姓的日常消费能力,给消费市场带来的损失不可小觑[15]。即使从房地产角度看,这种现象也并非都是正向影响,目前我国已有少数地方的百姓因为房地产烂尾而拒绝向银行还贷,这种断供现象虽然仍是极少数,但带来的影响不可低估,如果处理不当可能会对房地产市场和银行带来更大的损害。与此同时,当资金大量流向房地产市场,其他产业就会因为缺乏资金而受到冲击,从而处于滞涨或萎缩状态,这对地区经济的发展非常不利。基于此,本文提出如下假设:

假设2:银行竞争对我国经济发展产生促进作用的同时,还有可能产生一定的抑制作用。

四、模型设定与数据选取

(一) 模型设定

据前文理论分析可知,银行竞争对我国的经济发展既可能产生促进作用,也有可能产生抑制作用,因此参考卢洪友等[16]的方法,构建双边随机前沿模型,测算出银行竞争在影响经济发展过程中产生的促进效应、抑制效应和净效应,具体计算公式为:

GDPit=i(xit)+ξit,ξit=ωit-uit+εit

(1)

其中,GDPit为我国城市经济发展水平,i(xit)=λxit,λ为特征变量估计参数,xit为考察样本的特征变量,分别为选取政府干预(Gov)、人力资本(Hum)、外商投资水平(Fdi)、城市规模(Peo)、金融发展水平(Fin)、创新能力(Tec)、交通通达水平(Tra)。i(xit)表示在其他影响我国经济发展的因素确定时,我国各城市内银行竞争程度的发展现状;ξit为复合残差项;ωit表示银行竞争程度对城市经济发展的促进作用,且ωit≥0;uit则表示银行竞争程度对城市经济发展的抑制作用,uit的取值范围同样大于等于0,εit为随机误差项。

(2)

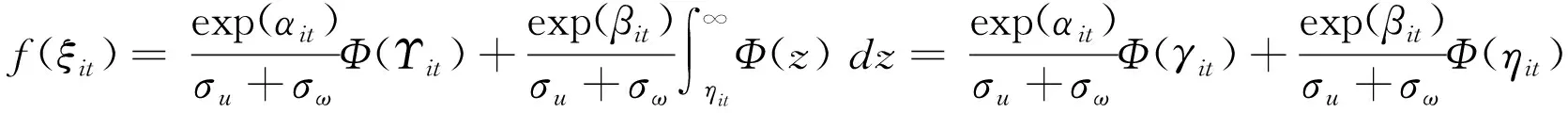

其中,Φ(·)和φ(·)分别表示标准正态分布下的累积分布函数与概率密度函数,具体参数设定为:

(3)

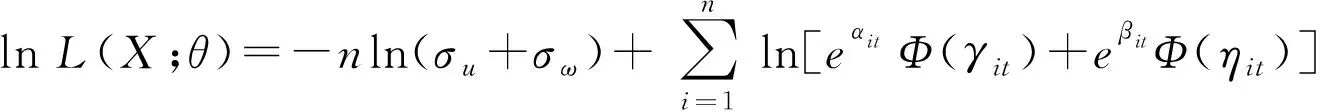

在此基础上,进一步计算出对数似然函数:

(4)

其中,θ=[β,σv,σω,σu]为待估计参数,n为样本数。

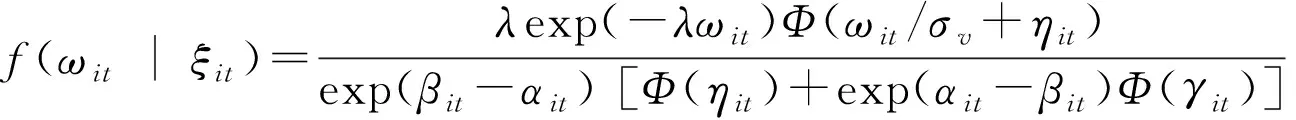

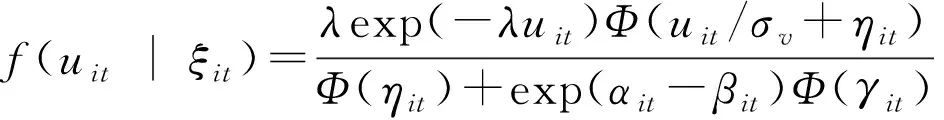

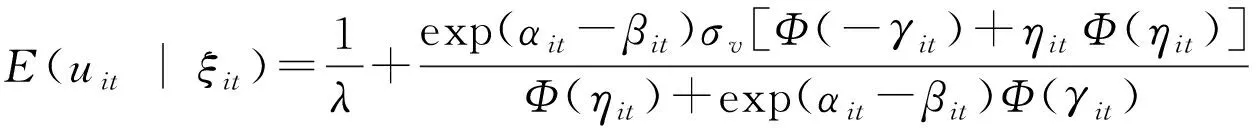

为了研究银行竞争对我国城市经济发展的促进效应与抑制效应,需计算ωit和uit的条件密度函数,即

(5)

(6)

其中,λ=1/σu+1/σω。

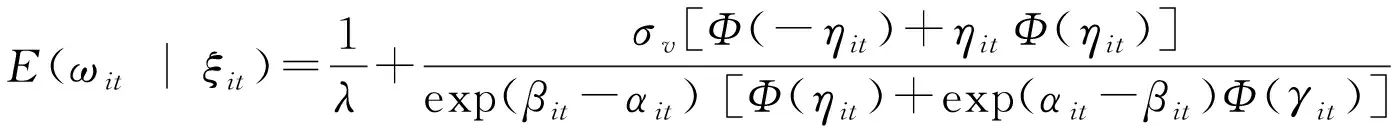

对式(5)和(6)分别计算期望,可得银行竞争的促进效应与抑制效应导致城市经济发展水平偏离前沿水平的绝对值,即

(7)

(8)

进一步,将式(7)和(8)的计算结果换算为二者的百分比形式,即

(9)

(10)

最终,银行竞争带来的促进效应和抑制效应对城市经济发展产生的净效应,即

NE=E(1-e-ωit∣ξit)-E(1-e-uit∣ξit)=E(e-uit-e-ωit∣ξit)

(11)

(二) 数据来源与变量选取

1 数据来源 选取我国284个城市(未考虑西藏自治区、港澳台以及部分数据缺失较为严重的城市)的面板数据为研究样本,并将样本考察期设定为2011—2020年。数据来源主要包括中国城市统计年鉴、各省(市)统计年鉴和统计公报、中国银监会网站。

2 被解释变量 本文的被解释变量为城市经济发展水平(GDP),使用我国各城市当年的地区生产总值来衡量。

3 核心变量 本文的核心变量为银行竞争程度(HHI)。根据中国银监会发布的银行机构22万余条金融许可证信息,手动整理出各城市内各个银行在2011—2020年的分支机构数量,测算出各城市银行业的竞争程度:

HHIit=∑k(Branchkit/Total-Branchit)2

(12)

其中,Branchkit为第i年城市t的第k个银行的分支机构数量,Total-Branch表示该城市的所有银行分支机构总数[17]。

4 控制变量 为了更好地测算出银行竞争对城市经济发展水平的促进效应和抑制效应,本文选取的控制变量为:政府干预(Gov), 通过计算财政支出占GDP比重得到;人力资本(Hum),选取各城市在校大学生人数作为代理指标;外商投资水平(Fdi),使用各城市对外直接投资的金额来衡量;城市规模(Peo),选取各城市的人口数作为代理指标;金融发展水平(Fin),使用各城市金融机构存贷款余额之和与GDP的比值来刻画;创新能力(Tec),计算科学技术支出占GDP的比重得到;交通通达水平(Tra),使用各城市的公路客运量来衡量。

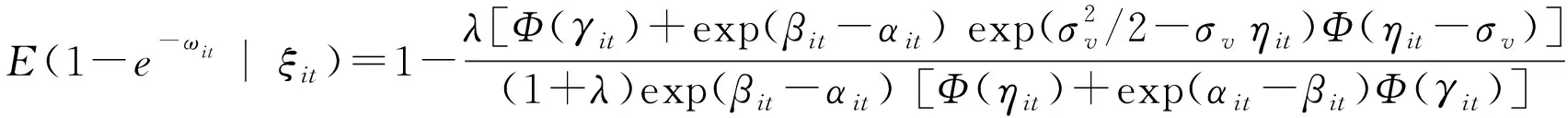

为了避免异方差问题导致回归结果存在偏误,对部分变量进行对数化处理,文中涉及各变量的描述性统计如表1所示。

表1 各变量描述性统计

五、实证结果及分析

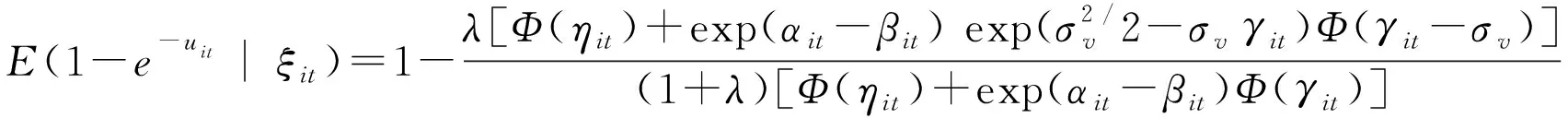

(一) 基准模型的估计结果

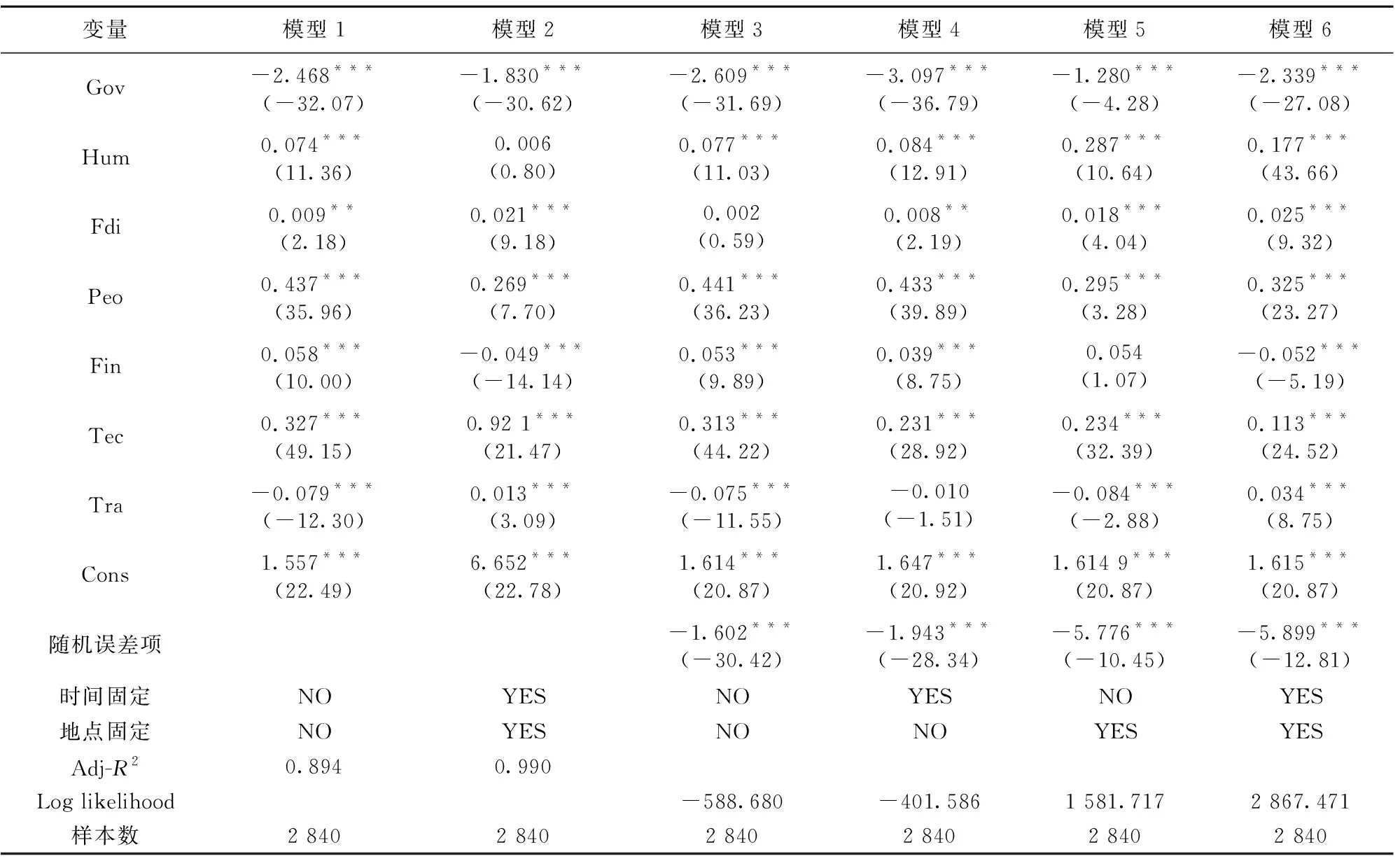

根据前文机制分析和理论假设可知,银行竞争对我国城市经济发展可能同时产生促进作用和抑制作用,故本节将采用双边随机前沿方法,对银行竞争过程中可能产生的双边效应做出具体测度,得到了如表2所示的拟合结果。其中,模型1和模型2为使用OLS得到的回归结果,模型3~模型6均为双边随机前沿方法下使用MLE得到的拟合结果,并且逐步对银行竞争的年份特征和城市特征进行了控制,其中模型6同时对年份和城市进行了固定,该模型的对数似然函数值最大,模型拟合结果得到了很大的改善。因此,后文将选取模型6进行方差分解,进一步探索银行竞争对我国城市经济发展的促进效应与抑制效应。

表2 回归结果

注:***、**、*分别表示变量在1%、5%、10%的水平上显著。

(二) 银行竞争对城市经济发展的促进效应和抑制效应

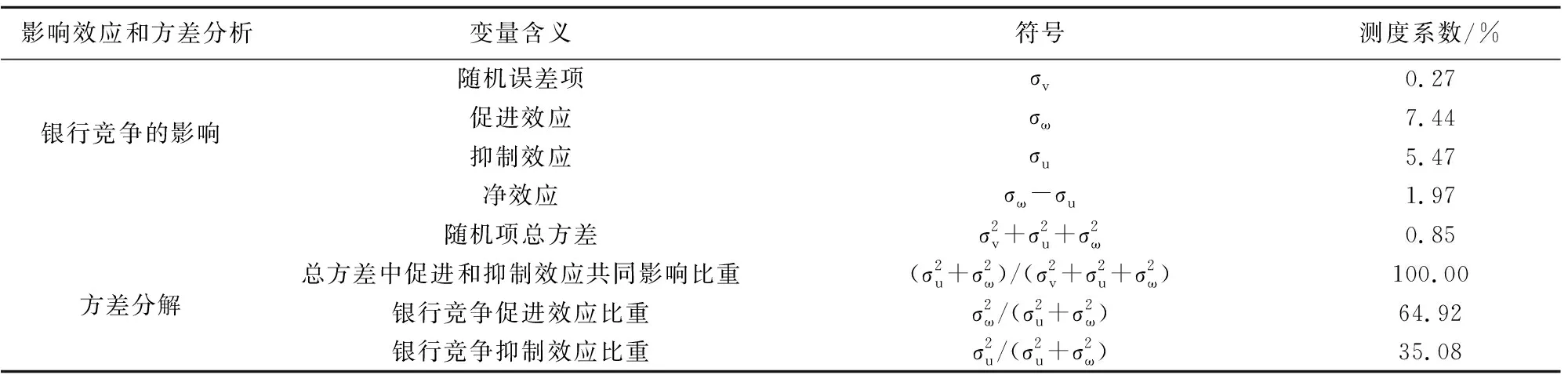

根据表2中模型6的回归结果,进一步计算银行竞争对我国城市经济发展的促进效应和抑制效应,具体测算结果如表3所示。根据拟合结果可知,促进效应和抑制效应的系数分别为7.44和5.47,这表明我国的银行竞争程度每提高1%将分别对城市经济发展产生7.44%的促进效应和5.47%的抑制效应。两种效应叠加产生的净效应系数为1.97,即整体来看银行竞争带来的促进效应更强,对于推动城市经济发展产生了重要的作用。从影响比重来看,其中促进效应占比为64.92%,抑制效应占35.08%,同样说明了银行竞争对我国城市经济发展带来的促进作业远强于抑制作用。综上所述,无论是从影响系数还是所占比重来看,银行竞争对我国城市经济发展的促进效应均大于抑制效应,即银行竞争有效地推动了我国城市经济增长和发展。通过上述结果可以发现,假设1和假设2分别得到验证。

表3 方差分解:银行竞争对城市经济发展的促进效应和抑制效应

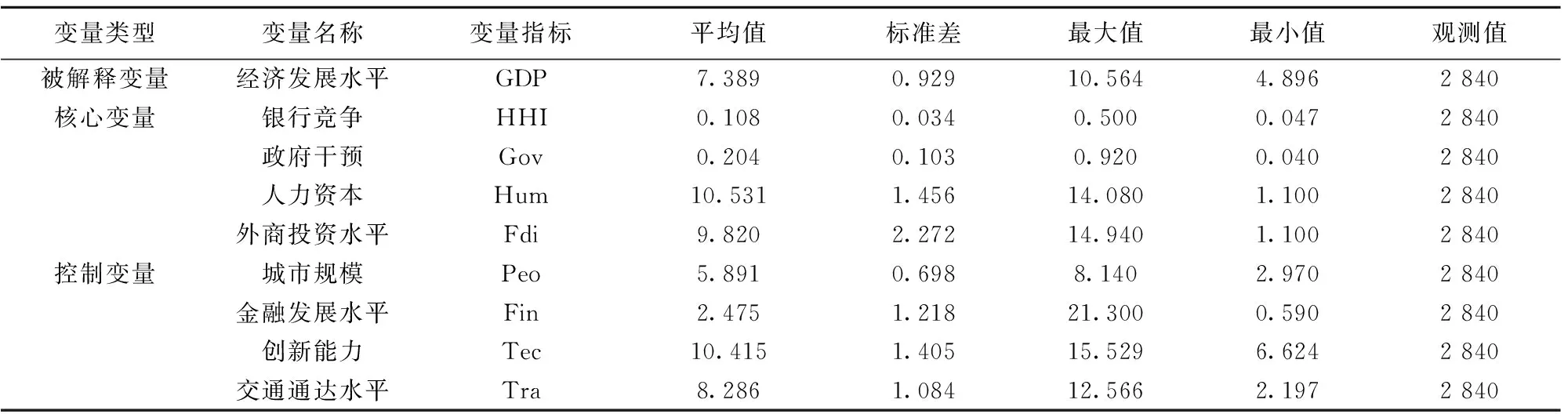

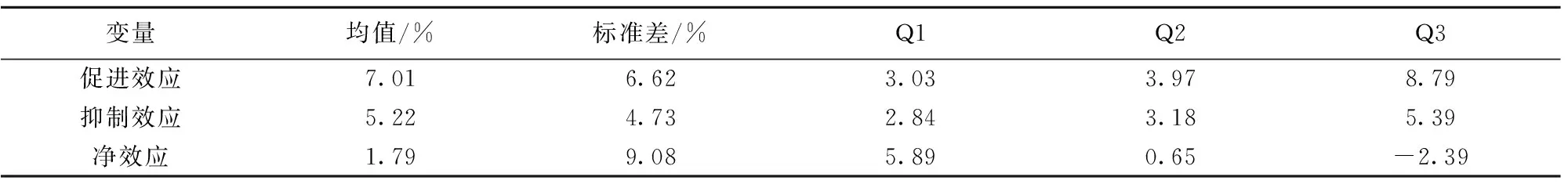

为深入分析银行竞争的促进效应和抑制效应使城市经济发展水平相较于经济发展水平的偏离程度,本节依据式(1)至(3)的计算方法,对银行竞争带来的两种效应进行单边效应估计,得到结果如表4所示。研究发现,银行竞争的促进效应会促使城市经济发展水平高于前沿水平7.01%,抑制效应则造成城市经济发展水平低于前沿水平5.22%,在两种效应共同作用下,城市经济发展水平会正负向偏离前沿水平1.79%。第4至6列分别报告了银行竞争促进效应和抑制效应对城市经济发展水平影响的四分位数计算结果,其中由Q1和Q2分位数的计算结果可知,银行竞争能够提高城市经济发展水平的基本研究结论不变。但是,在Q3分位数水平上,银行竞争的净效应项系数为负,这说明在一部分城市,银行竞争未能对经济发展产生促进作用。

表4 银行竞争的促进效应和抑制效应对经济发展水平的效应估计

注:Q1、Q2和Q3分别表示第1、2、3四分位数,下同。

(三) 稳健性分析

为保证前文研究结果的稳健性,本文紧接着从银行竞争影响城市经济发展水平的时间和空间分布特征两个层面出发,对拟合结果进行稳健性检验与异质性分析。

1 时间分布特征 对银行竞争影响城市经济发展水平的净效应进行分年度估计,估计结果如表5所示。发现在银行竞争的促进和抑制作用双重影响下,净效应均值在十年间均为正,这表明银行竞争对城市经济发展水平的促进作用均超过了抑制作用,始终较好的促进经济发展。从三类分位数的时间趋势检验结果来看,银行竞争对Q1和Q2分位数城市经济发展产生了明显的促进作用,但对Q3分位数城市经济发展的促进作用尚不明显。这一计算结果与前文研究结论基本保持一致,证明了模型设定的准确性和稳健性。

表5 银行竞争影响城市经济发展水平的净效应年份特征

表6 银行竞争对城市经济发展水平净效应的地区分布特征

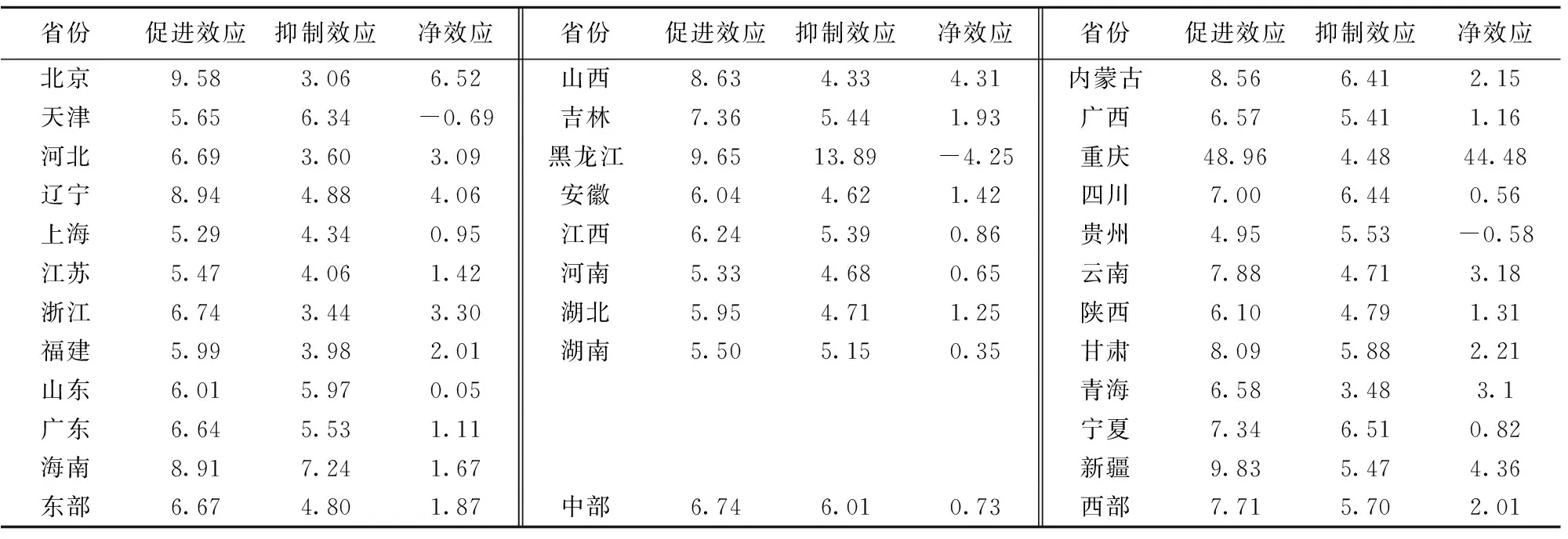

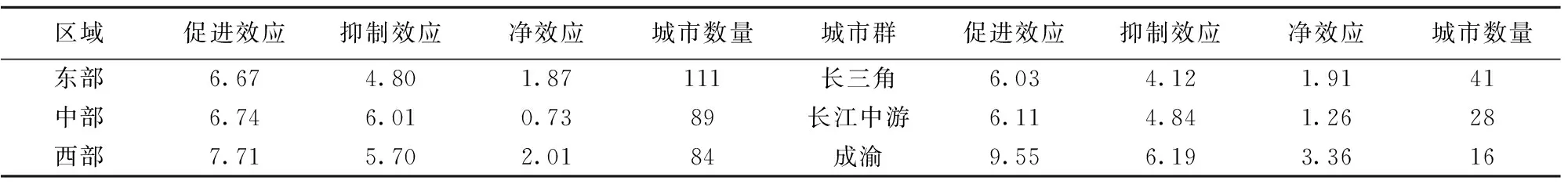

2 空间分布特征 在测算了银行竞争影响我国城市经济发展的年份特征后,考虑到我国不同地区在经济基础和资源禀赋等方面存在明显的差异,进一步依据各城市所处的地区进行稳健性检验。由表6所示的地区分布特征来看,银行竞争对我国东中西三大区域的经济发展都产生了正向的净效应,充分说明银行竞争对我国三大地区的经济发展都产生了明显的促进作用。从区域差异性的视角来看,银行竞争对城市经济发展的净效应在西部最强(2.01),东部其次(1.87),中部居于末位(0.73)。这说明国家政策带来的红利、完善成熟的金融市场机制、合理的产业结构都会对银行竞争产生正向效应,反之,则会产生抑制效应。

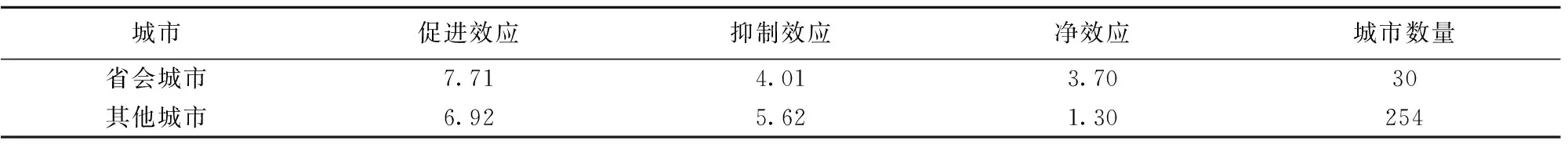

考虑到不同城市在行政等级和经济发展基础等方面存在着巨大的差异,因此分别计算了银行竞争对省会城市和其他城市经济发展的影响。从表7中可以看到,30个省会城市的平均净效应为3.70,而254个非省会城市的平均净效应为1.30,优势非常明显。这说明省会城市在资源、产业结构、政策、人才、技术、市场等各方面具有非省会城市无法比拟的优势,当这些因素与金融要素共同发挥效应时,就会促进经济的发展。

表7 我国省会城市和其他城市的对比

进一步筛选我国东中西三大地区内最具代表性的城市群后发现(见表8),银行竞争对长三角、长江中游和成渝城市群经济发展的促进作用均高于所在地区的整体水平,其中长三角城市群比所在地区的净效应高0.04,长江中游城市群比所在地区的净效应高0.53,成渝城市群比所在地区的净效应高1.35。这说明一体化程度越高,就越能合理配置资源,越能提升资源的使用效率,从而对地区经济产生促进效应。所以如何加快我国区域经济一体化进程也是需要积极探讨的问题。

表8 我国三个区域和三个城市群的对比

六、结论与建议

本文从银行竞争影响中国城市经济发展的客观事实出发,选取我国2011—2020年的城市面板数据为研究样本,使用双边随机前沿模型测算银行竞争对城市经济发展的促进效应、抑制效应和净效应。研究发现:(1)银行竞争能够同时对我国城市经济发展水平产生促进和抑制两种效应,促进效应对经济发展的影响系数是7.44,抑制效应是5.47,在整体上促进了经济发展;(2)银行竞争对我国城市经济发展水平的影响表现出显著的区域差异性,具体而言,对西部地区经济发展的促进作用最强,东部次之,中部最弱;(3)从城市差异性的视角来看,银行竞争对我国省会城市经济发展的促进作用强于其他城市;(4)进一步计算银行竞争对长三角、长江中游和成渝城市群经济发展的影响后发现,银行竞争对三大城市群经济发展的促进作用均高于所处的地区。

为了进一步充分银行竞争对城市经济发展的促进作用,本文提出如下的对策建议。

第一,银行应根据自身实际情况实行差异化、数字化转型战略,取长补短,实现共赢。从实证结果看,银行竞争对地区经济发展的促进效应虽然总体上大于抑制效应,但在不同地区、不同城市的效果截然不同,有的地方抑制效应甚至远远大于促进效应,这一方面说明这些地区银行间的竞争已经陷入到严重的内卷态势,不仅损害了银行自身的利益,阻碍了银行自身的良性发展,同时也抑制了地区经济的发展。另一方面也说明该地区的产业结构不够合理,资金的流向存在结构性问题(比如大量流向房地产市场),抑制了相关产业的健康发展。政府职能部门应下大力气分析问题,查找原因,结合当地的具体情况提出解决方案。银行应加大人才引进力度,改革组织架构,实行智能化管理,推行个性化服务,最终实现传统金融向数字金融的转变,更好地为地区经济发展助力。

第二,充分考虑我国地区经济发展不平衡的现状,制定差异化的金融政策,逐步实现各地区同步发展。从地域上来看,西部地区经济发展的促进作用最强,东部次之,中部最弱。此结果的原因在于西部地区在国家发展战略中受国家层面的优惠政策照顾最多,故而银行竞争的无序性最少;东部地区因为经济高度发展,金融市场环境相对成熟规范,产业结构相对合理;中部地区在上述两个方面比较起来都没有优势,所以表现最弱。基于此,西部地区应未雨绸缪,逐渐摆脱政策红利带来的好处,以规范的市场行为确保银行竞争的有序开展,在提升银行自身实力的同时为地区经济发展做出更大的贡献。东部地区应再接再厉,进一步学习西方先进的金融市场管理经验,加快产业转型,不断提高银行在国际上的竞争力,结合自身实际情况不断促进地区经济的快速发展,以此带动我国经济的高质发展。而中部地区则应不断完善金融制度,调整产业结构,打破地域隔阂,加强区域经济联系,外引内联,做大做强金融市场,提升银行竞争的正向效应,提高地区经济发展水平。

第三,充分发挥区域龙头城市的辐射带动作用,扩大地区间银行的联动协作效应,促进区域经济的高质发展。具体来说,上海、北京、广州、深圳、武汉、重庆、成都等中心城市应发挥龙头作用,以点带面,加大辐射力度,推动所在区域银行间的协作,打造高质量的区域金融运营平台,提升各银行的实力及竞争力。非中心城市应结合自身的实际情况,在吸收中心城市成功经验的同时,因地制宜,找到适合自身发展的路径,弯道超车,后发先至。

第四,政府及银行监管部门应制定完善的法律法规,塑造公平的金融运营环境,加大监管力度,引导各银行开展良性竞争,促进优劣互补,实现合作共赢,为地区乃至国家的经济发展提供资金保障。与此同时,各职能部门应进一步加大对银行资金去向的监管,确保银行资金的流向与国家经济发展规划相向而行,促进我国经济高质发展。