创新生态系统视角下制造业服务化与服务业制造化融合研究

2022-12-14王学娟辛本禄

□王学娟 辛本禄

一、引言

在国际分工和产业结构不断变化的发展趋势下,先进制造业与现代服务业随着“工业4.0”、《中国制造2025》以及“智能+”等战略发展呈现出产业边界模糊并深度融合的特征。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出:坚持把发展经济着力点放在实体经济上,加快推进制造强国、质量强国建设,促进先进制造业和现代服务业深度融合。先进制造业发展范式的转变体现在:由物理到信息通过服务提高附加价值,由群体到个体实现大规模定制,更强调消费者融入制造推动商业模式创新重要性等明显特征。[1]同时,现代服务业的经济高质量发展内生要求多样性标准和服务创新,其发展范式不断向满足个性化、多样化市场需求转变。

基于创新生态系统视角分析先进制造业服务化与现代服务业制造化的融合,是源于制造业与服务业间长期互动且密切的联系从而极易产生新的融合领域。首先,在附加值分析的研究视角方面,制造业服务化过程中倾向于发展更多的附加值较高的服务活动,服务业制造化过程中倾向于发展更多的附加值较高的制造活动,本质上都是在原有活动带来价值增量活动基础上,通过融合“进一步”带来不同(质)价值增量(如制造业服务化活动新增的价值增量)的活动(姜奇平,2020)[2];其次,内共生在经济管理领域的应用方面,体现在人与人、人与物早已形成相互依赖、不可分割的共同体,需要考量人的因素、技术因素、经济因素、政策环境等诸多因素相互作用的重要性,在研究制造业服务化、服务业制造化的过程中,应着重对跨组织间的人与人以及人与物进行分析;第三,在研究路径方面,将共生作为一种社会科学研究方法,借鉴其可塑形态的思维模式和共生逻辑思维研究制造业服务化、服务业制造化现象,分析、归纳和总结与以往不同的创新模式;最后,先进制造业服务化、现代服务业制造化的创新生态系统研究应以价值共创为导向,以共生理论为基础进行共同演化研究。

二、文献综述

(一)制造业服务化的服务悖论

20 世纪80 年代,Vandermerwe 和Rada(1988)[3]将管理者(制造业)有意识地推动企业进入服务业以获得竞争优势的活动界定为“商业服务化”,随后学者们对制造业服务化展开了大量的研究。Bustinza 等(2019)[4]认为制造业服务化是指制造业通过与“产品供应商-客户”的紧密关系,提供特定于客户或特定于行业的产品-服务“解决方案”的能力。高层管理将面临的特殊挑战是如何将服务融入公司的整体战略,因此,制造业服务化是战略层面的选择。随着越来越多的制造业展开服务化战略,学者们发现服务化战略在丰富价值链过程中产生更多的成本投入。Gebauer 等(2005)[5]将这种延伸的服务业务产生更多服务供给和更高的成本却未带来相应高回报的现象,称之为“服务悖论(service paradox)”,并由此深入分析了服务化悖论现象的组织和行为两个方面的因素。Neely(2008)[6]也提出了类似观点,认为制造业服务化破产的比例较高,现存的制造业服务化企业虽然在销售收入方面比传统企业高,但是利润率却较低,并认为其原因是被服务化的企业拥有更高的平均劳动力成本、营运资本和净资产。如果只从服务业产业属性来分析制造业服务化服务悖论,就会发现这与早期的“鲍莫尔成本病”较为相似,服务业就业比重与实际经济增长的反向关系会使服务业生产发展产生负面影响,但是随后新经济的出现令该理论受到质疑。有学者认为新经济特征体现在制造业生产发展所必需的“先进服务业”,其中生产型服务业尤为重要(Noyelle,1990)[7]。

因此,制造业服务化作为一种创新战略,产生服务悖论现象的原因有三点:

1.制造业服务化的整体评判。以往研究多数集中于企业生产成本与企业直接收益的路径研究,忽视间接收益或长期收益的分析视角。制造业服务化的逻辑起点是制造业融入服务业的某些属性。然而,很多学者都是基于传统制造业的投入产出模式进行评判。在评判服务化战略结果时,应从服务业自身特点来解释服务业相对高增长原因,应考虑到服务最终需求增长和中间服务需求增长的重要性。

2.制造业服务化的内在需求。在制造业服务化进程中通常会忽视其与市场需求的契合度,甚至是以“拿来主义”的态度进行服务创新。Reinartz 和Ulaga(2008)[8]认为获取服务利润的四个步骤:对简单服务的象征性收费(利润流失转化为利润引擎)、及时反馈和适时缩减非必要服务、营销人员进行价值传递、关注客户流程。

3.制造业服务化的发展目标。制造业服务化战略目标是获取竞争优势,不只是服务化与绩效间的关系,而企业绩效与竞争优势的关系也不是或有或无的关系。[9]

(二)服务业制造化高质量发展

外部经济环境的不确定性波动会首先冲击服务业的发展。然而,服务业抗风险能力弱的同时也表现出其抗逆力发展的柔韧性。抗逆力强调个体(或组织)在逆境中及时调整、积极适应的能力(刘玉兰,2017)[10],而服务业制造化的发展正是在“成本病”“服务悖论”等不断的质疑声中展示其抗逆力的属性。若制造业服务化的逻辑起点是制造业融入服务业的某些属性,那么服务业制造化的逻辑起点就是服务业融入制造业的某些属性。因此,可以将服务业制造化定义为:服务业通过与产品供应商-客户的紧密关系,提供特定客户或特定行业的产品-服务“解决方案”的能力。在提高服务业质量发展中内生的要求多样性标准和服务创新的驱动,而服务化的经济也会因个性化、多样化需求得到支持。服务业制造化高质量发展方向如下:一是现代服务业在新平台中整合全部生产要素提高全社会的全要素生产率(TFP)(平新乔,2015)[11];二是生产性服务业从时间和空间上嵌入制造业,对其进行重新塑造与升级;三是服务业发展的制度创新应更重视信息化层面的异质市场竞争。

在服务创新生态系统的研究方面,Harrington 等(2010)[12]将服务生态系统定义为“人们从生态系统中获得直接或间接支持其生存和生活质量的利益”,服务生态系统本身并不存在,而是一种对社会地位定位和建构的主观感知,上述界定强调了服务生态系统的主观能动性。Barnaud 等(2018)[13]认为,服务生态系统应重视生物多样性和生态系统对社会发展的重要作用,关注服务生态系统支持社会生态系统管理的潜在附加价值;同时基于构建主义视角认为,服务生态系统强调个体间社会依存关系以及个体对依存关系的主观感知可以促进、制定或丰富潜在的集体行为。

三、理论分析

(一)创新生态系统的演进

在创新1.0 时代,强调小企业和企业家精神在创新发展中发挥的“行为优势”,称之为线性创新、封闭式创新,形成链式创新;在创新2.0 时代,强调大企业在技术进步和市场优势在创新发展中发挥了“资源优势”,称之为非线性创新、开放式创新,形成创新体系;在创新3.0 时代,强调需求导向和主体间互动在创新发展中发挥的“整合优势”,称之为嵌入式共生创新,形成创新生态系统(熊彼特,1990;李万等,2014)[14][15]。工业4.0 的提出旨在通过技术实现物理与信息高度融合,实现工业升级,该阶段产业创新体系的重要特征是智能生产与服务网络。新型产业创新平台是以信息物理系统(CPS)为支撑、由产业关键技术决定的产业链(网)上的相关实体和要素构成的产业组织网络系统(夏后学等,2017)[16]。根据工业4.0 的发展特征分析创新系统的演进,此阶段是企业进行自组织共演化、自适应共生态、自协同共创新的过程,可称之为创新自生态系统,亦即创新4.0 时代。在此阶段,应该对“制造业企业服务化”与“服务业企业制造化”高度嵌入和互动的重要发展趋势给予重点研究和分析,从而推动各产业创新主体发挥积极作用。

(二)创新生态系统与制造业服务化、服务业制造化演进的共生分析

共生理论(Symbiosis Theory)为研究创新生态系统与制造业服务化、服务业制造化演化提供了坚实的理论基础,基于辩证思维和系统科学思想分析经济管理领域的共生现象,共生理论基本框架包括共生三要素(共生单元、共生模式和共生环境)、共生系统和共生基本原理(袁纯清,1998)[17]。因此,分析创新生态系统演进包括以下方面:其一,整体协同发展方面,集群企业共生可以通过降低集群企业的市场交易成本和内部管理控制成本来提高集群整体竞争能力(程大涛,2003)[18];其二,纵向延伸研究方面,从技术共生视角将技术系统分为内部生态和环境外部生态,强调技术与技术、技术与环境间的动态共生关系(毛荐其,2011)[19];其三,理论研究要深入应用方面体现内共生对创新的重要性。内共生是进化创新的重要来源,在对不同物种间共生内在联系的研究时,内共生是指两种不同物种参与者间有规则的且不受干扰的合作生活,认为相关生物体间物种共形成和共适应,生物体间长期、密切联系对两者间产生的交互影响,常常可以形成新的物种。共生行为模式和共生组织模式的组合将共生系统分为16 种状态。但在实践的发展中,共生系统的状态有所侧重,其主导方向是沿着寄生(点共生模式)向对称互惠共生(一体化共生模式)发展。学者在分析日本、德国、美国、意大利、韩国、印度等国产业中的小型经济(小企业-小企业)的共生状态时,认为其共生组织模式多以间歇共生为主,共生行为模式均为非对称互惠共生;而在产业中的大企业-小企业共生状态中,其共生组织模式多以间歇和连续共生为主,共生行为模式为非对称互惠和对称互惠共生(袁纯清,1998)[17]。

(三)创新生态系统与制造业服务化、服务业制造化演进的价值共创分析

企业创新生态系统应以价值共创为导向,以共生理论为基础进行共同演化研究,以期有别于自然生态的变化进而形成新的生物隐喻。其一,从生态演化目标看,自然生态强调同类集聚形成对抗其他种群的竞争力,而企业的创新生态系统强调互补合作进行价值共创,这种价值的创造过程是单个企业无法完成的;其二,从生态演化路径看,自然生态以线性为主线发展,遵循优胜劣汰,适者生存的自然法则,而企业创新生态强调关系嵌入,企业生态系统以网络发展为主,遵循关系互动、相互扶持的社会法则。从企业间资源交换和价值创造的关系视角对商业生态系统构建的实证研究具有重要意义。有学者从商业生态系统的价值结构进行分析,认为商业生态系统表现出相互依赖、跨产业边界和非契约安排的特征。对商业生态系统的研究应更加关注系统发展和企业成长两个层次整合的分析(韩炜和邓渝,2020;潘剑英和王重鸣,2012)[20][21],还有学者认为商业生态系统评价标准可由生产率、稳健性、利基创造力、伙伴健康和网络健康五个维度来衡量。

四、创新生态系统与服务化、制造化演进机制

在制造业服务化、服务业制造化战略背景下,基于共生理论与价值共创相关理论的分析,构建制造业服务化、服务业制造化战略背景下的创新生态系统图,如图所示。

图 制造业服务化、服务业制造化与创新生态系统

(一)构建制造业服务化、服务业制造化创新生态系统结构

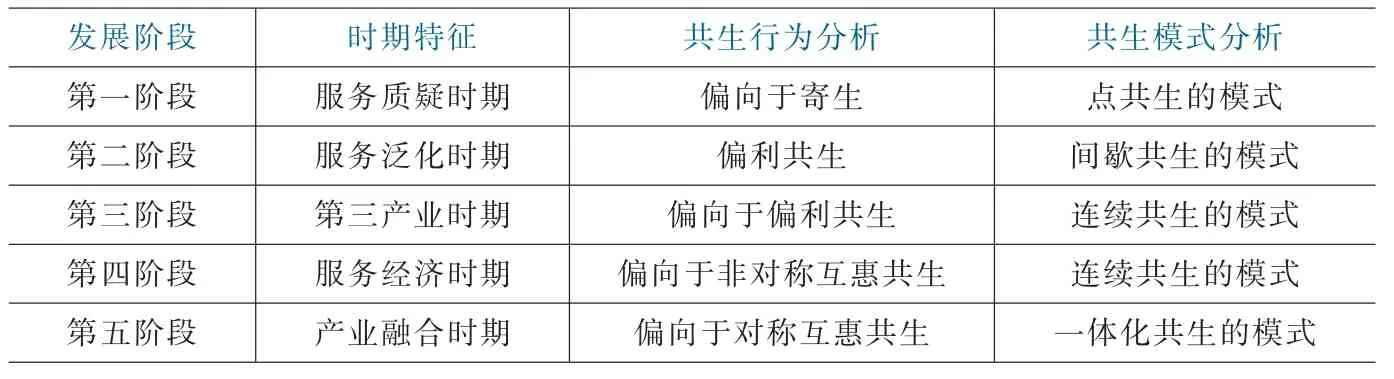

1.创新生态系统的制造业服务化、服务业制造化融合过程

战略管理视角分析制造业服务化、服务业制造化融合发展,两者的逻辑起点不同:制造业服务化的逻辑起点体现在以数字化应用驱动的产品层次延伸为主的成本领先竞争战略,强调顾客服务的标准化程度、降低服务传递中非可控因素等;服务业制造化的逻辑起点体现在数据化技术创新驱动的差别化竞争战略,强调无形产品有形化、标准产品定制化、降低感知风险等。根据两者的逻辑起点及共生理论,可以将制造业服务化与服务业制造化的融合发展过程分为五个主要阶段:第一阶段,服务质疑时期,多数服务活动被认为非生产性,共生行为偏向于寄生,形成点共生的模式;第二阶段,服务泛化时期,强调服务广泛度,共生行为偏向于偏利共生,形成间歇共生的模式;第三阶段,第三产业时期,注重对服务业的结构属性的分析,共生行为偏向于偏利共生,形成连续共生的模式;第四阶段,服务经济时期,注重服务在社会系统中的重要作用,共生行为偏向于非对称互惠共生,形成连续共生的模式;第五阶段,产业融合时期,强调制造型活动与服务型活动相互渗透融合及边界模糊化的属性,共生行为偏向于对称互惠共生,形成一体化共生的模式(见表1)。

表1 制造业服务化、服务业制造化融合过程

此外,在创新生态系统的制造业服务化、服务业制造化融合过程中,共生单元以外因素的总和构成共生环境,如市场环境和政策等,通常可以分为主要环境与次要环境,在区位优势存在差异的情况下政策导向随之不同。

2.制造业服务化、服务业制造化创新生态系统共生发展

基于共生理论视角对创新生态系统与制造业服务化、服务业制造化融合发展进行内共生分析,厘清融合发展的内在逻辑。制造业服务化、服务业制造化融合发展进行的内共生分析主要包括以下三种:制造业企业和服务业企业的组织间共生,制造业企业或服务业企业的组织内共生,制造业企业员工与服务业企业员工的跨组织内共生。不同内共生交互方式反映共生单元间作用方式和强度,可体现在共生行为模式和共生组织模式两个方面:其一,决定共生单元内在性质及其变化的因素,是一组能够反映个体的因素,存在一定共性基础,但还未发生从个体到全体的聚合变化,如个体的工作经验、知识技能、敬业度等;其二,反映共生单元外部特征的因素,能够反映一个组织的特征,以法人的形式存在,描绘的是企业层面的特征,如员工平均学历和年龄、企业文化、品牌资产、市场占有度、整体竞争能力、企业绩效、竞争优势等。

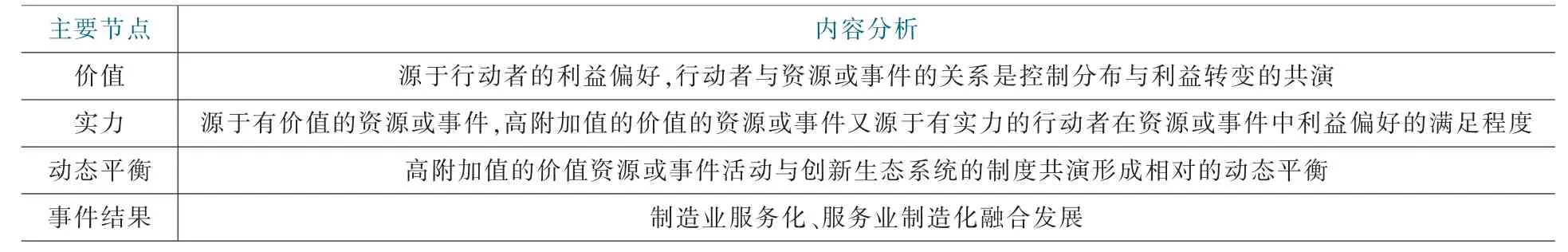

3.制造业服务化、服务业制造化创新生态系统聚合演化

社会理论视角对创新生态系统双化融合发展进行系统行为的内部分析,并且用系统的组成如个人、群体、组织、制度等行为解释系统的演化,即将宏观层次的创新生态系统活动的分析延伸至在制造业和服务业活动中占有重要地位的法人行动(企业行为)乃至个体活动(员工行为)。由于微观结构同样是以企业家及相关利益者的各种关系为基础[21],该视角下的分析组成主要包括行动者(制造业和服务业的企业)、资源或事件、法规(创新生态系统运行的制度规则和行为准则,目的是明确资源在行动者间的分配)。价值源于行动者的利益偏好,而行动者与资源或事件的关系是在控制分布与利益转变之间的共演。但是,在通常情境下行动者并不能控制满足利益偏好的所有资源,部分资源由其他行动者控制。因此,需要行动者交换资源的控制权,或使用权以满足行动者长期或短期的利益偏好来获取价值;行动者的实力源于有价值的资源或事件,高附加值的价值的资源或事件又源于有实力的行动者在资源或事件中利益偏好的满足程度;有实力的行动者、高附加值的价值资源或事件活动与创新生态系统制度的共演形成相对动态平衡,这种动态平衡具有组织内共生、组织间共生以及跨组织内共生的演化目标;事件结果是动态平衡演进体现在宏观层次制造业服务化、服务业制造化融合发展的节点分析(见表2)。

表2 制造业服务化、服务业制造化融合发展主要节点

服务业企业(制造业企业)中具有高附加值的价值资源或事件处于其他企业的控制中,同时低附加值的价值资源或事件却是其他企业获取高附加值的价值资源或事件。因此,若要以高附加值驱动高质量发展,就不得不进行社会互动。社会互动解决了高附加值价值资源或事件的重新配置的目标问题。但是,如何实现的路径问题还需要深入研究,因为高密度的社会互动会带来交易成本的陡增,即两个企业间社会互动次数是加数,而多个企业间社会互动次数便是乘数,亟需形成创新生态系统解决实现路径问题。有学者将群间互动行为纳入模型进行分析,提出“稳定进化战略”,依靠平衡法则的推动力演化,通过选择机制和变异机制阐述种群在自然条件下保持稳定的必要条件[22],经过这种长时间的行为性相互依赖,逐步演化为进化性相互依赖,为服务业企业和制造业企业的聚合演化拓宽分析视野,为制造业服务化、服务业制造化融合发展的创新生态系统研究提供助力。

(二)制造业服务化、服务业制造化创新生态系统结构特征

1.组织社群化,强化互动

创新生态系统的演进不仅涉及影响创新的因素,更涉及社会情境因素之间以及与环境的交互,被赋予生物学隐喻的特征,内含新物种、群落、创新链的复杂系统。创新生态系统可以通过替代而形成可持续发展,通过共同进化而形成自我增值;创新生态系统强调组织间异质协同发展和知识资源的重要性,具有组织惯性[23],能通过演化不断实现自我超越,强调系统内的“物种”基于竞合关系的多样性共生,强调系统要素、物种等的交互作用,表现出物种竞争、群落演替、企业边界模糊等属性(Fukuda 和Watanabe,2008;曾国屏等,2013;姜奇平,2020)[24][25][2]。双化战略下创新生态系统是指制造业企业与服务业企业间成为互动的经济联合体,强调组织间的竞合关系和通过持续创新来满足客户需求,并以多组织社群的方式共享观念和规范等聚合而成的共同符号系统(Moore,1993;Harrison 和Stephen,1995)[26][27]。强调成员间价值主张的相互认同的社会关系圈,以此形成相对固定的非正式群组。企业转型的生产方式社群化有助于推动社会要素的组织形式和专业模式演化,进而形成如“社群经济”的新型经济形态。社群经济具有生产者与消费者高度复合的主体结构,生产过程与消费过程互动机制的运行方式,获得与给予的共享目标(何方,2016)[28]。在信息技术的快速迭代过程背景下,双化创新生态系统最突出的特征表现为社群经济属性,系统中企业必须更好地处理各主体间关联性、差异性、多元性、专业性等关系,从而共同推动社群经济的快速发展。

2.社群组织化,共同演进

创新生态系统强调创新系统的自组织性、多样性、平衡性以及创新主体的整体性(孙全福,2012)[29],在组织社群化过程中若缺乏层级结构和核心(如“意见领袖”),将不利于生态系统的演进。因此,需要社群组织化管理,规范发展、共同演进。创新生态系统是不断演化和自我超越的系统,具有动态演化性、要素有机集聚的栖息性、系统的自组织生长性。制造业服务化、服务业制造化战略发展激发并包容多元化的非正式交流。基于制造业与服务业间企业的路径演进分析,以高附加值活动促进企业间融合发展是实现高质量发展的重要途径,社群组织化在促进企业融合发展的路径演进过程中会形成多层次的核心-边缘等级结构,并且随着时间推移呈现各子群结构由密集到松散的变化(赵康,2017)[30],这种变化既存在自然涌现的特征,又表现出有意识策略行为的建构特征。可以将社群组织化中企业共同演进过程,分为路径生成、路径发展与稳定、路径分化三个阶段(辛本禄和王学娟,2019)[31]:(1)在路径生成阶段,创新生态系统中进行社群组织化的企业作为共生单元的行动者会调动资源投入其认为有高附加值的价值资源或事件的路径,企业试探式投入资源,包括技术创新、商业模式创新、社会关系等,此阶段企业在创新生态系统中会有意识地布局在创新生态系统中的初始生态位,进入成长期;(2)在路径依赖与锁定阶段,在此阶段的各企业基于初始生态位,会以某种自增强机制驱动路径的稳定发展,有实力的行动者、高附加值的价值资源或事件活动与创新生态系统的制度共演,形成相对的动态平衡,并通过正反馈循环体现出自我强化的特征,进入发展稳定期;(3)在路径分化阶段,路径锁定后会出现路径消解(经济系统生命周期的终结,会被具有替代性的新路径取代)、路径突破(创新生态系统的稳定性被外生因素引起的短时间内突发的变迁中断)、路径偏离(经济系统从内部实现自我转变,打破路径依赖和锁定的演化方式),其中,路径偏离对创新生态系统演进具有重要的推动作用。而实现路径偏离也有转向、层叠和交叉三种机制:(1)转向是指创新生态系统为实现新的目的或响应新的动力机制而发生改变;(2)层叠是指创新生态系统通过增加新的规则或结构促使系统发生渐进的变化;(3)交叉是指创新生态系统因承载不同经验、资源和知识的历史际遇,系统内的共生单元可以通过改变关系网络和资源组合方式来实现路径的转变(李宏伟和屈锡体,2012)[32]。

3.多元定制化,开放式创新

企业在面临差异化和瞬息万变的市场需求时,越来越难以进行标准化和锁定目标市场。然而,根据市场需求实行的多元定制化已经成为发展趋势。以开放式创新为切入点的创新生态系统发展,可以增加企业间互融互通促进多元定制化的发展。基于交互学习的创新模型分析制造业服务化、服务业制造化的演进,创新生态系统强调各层次共生单元集聚以及聚合反应,重视创新自生态系统中路径的关系,形成并联与串联皆繁茂的通路设计(独成链,共成网,创成态),既强调竞合关系的重要性,又能自调整生态位,开放式协同创新。由系统理论提出来的开放系统进路可以应用于个体水平、组织水平和社会系统水平,创新性是创新生态系统的关键文化特征(Thomas 和Martin,2010)[33]。鉴于服务的独特性质和服务业经济性质差异较大,制造业服务化、服务业制造化战略导向下“服务链”嵌入制造业产业链可以促进战略性新兴产业高质量发展。其中,金融发展能通过技术创新的“水平效应”与“结构效应”加速产业结构转型与促进经济增长,强调金融体系通过增加投资、技术创新、激发企业家精神等的收入效应与替代效应,影响产业结构转型(易信和刘凤良,2015)[34]。

综上,制造业服务化、服务业制造化战略下的创新生态系强调自超越,自我更新、演化和超越形成自适应的能力,本质是强调在创新生态系统中适应“变化”的能力,强调制造业发展与服务业结合的重要性,企业视角下自我适应、调整,在不同的价值链中占据不同的生态位。

(三)制造业服务化、服务业制造化创新生态系统结构的保障机制

1.服务化与制造化耦合机制

创新生态系统间存在非对称性,并指出技术重要性、互动性和所有权的集中度与其他存在较强的耦合关系。因此,在制造业服务化、服务业制造化创新系统演进过程中需要通过市场、政府等多方面关系互动而形成的耦合机制,其中,服务化与制造化耦合机制是契合制造业服务化企业与服务业制造化企业的动态发展的机制,指多项制度相互匹配、相互影响、共同发挥作用的一种治理体系或机制,能够对不同利益主体在不同经营阶段的行为进行激励和约束的制度集合,这种耦合性是企业制度的效率源泉,并且企业内部、外部制度环境及其耦合机制与企业创新绩效存在正向影响(高照军和武常岐,2014)[35]。

2.收益与制约并行机制

在创新自生态演化过程中,会出现“梯队等待”的现象,各企业主体倾向于维护对自身近期或长期有利的规则,等待机会窗口;在该生态系统中,允许在其他成员变好和自身不变坏的情况下,发生利他行为。利益分配与制约补偿机制的建立可以选择恰当方式进行及时、有效地调解企业间共演的矛盾,保障创新生态系统有效演化。

3.市场与政策协同机制

市场导向与技术、服务及商业模式以及政策共融共演而形成的创新生态系统,鉴于市场导向对企业创新的影响效果存在争议,学者将市场导向可分为反应型和先动型,分别阐述与商业模式创新间存在的正向和倒U 型关系(周飞等,2019)[36]。因此,需要立足于充分认识企业所在市场的社会制度、经济发展和文化传统等因素的基础上,结合产业环境、文化情境、相关政策等因素的影响,形成市场导向与相关政策协同发展的机制。

五、结语

制造业服务化、服务业制造化创新生态系统形成的内在逻辑是价值共创,路径是制造业服务化与服务业制造化融合过程,目标是获取较高的附加价值。制造型企业和服务型企业结合自身现有资源进行服务化与制造化过程,通过获取“高附加值”的活动为切入点与相关企业形成稳固的创新生态系统优势占位,而这种通过提升附加价值的制造业服务化与服务业制造化系列活动又完全契合高质量发展要求。制造业服务化、服务业制造化创新生态系统的演进不仅应关注基于共生理论的共生行为、共生模式及社会系统理论的主要节点分析,还应关注以下两个方面:其一,快速占据优势生态位实现资源高效配置。新发展格局的战略思维是根据国内国际市场需求重新分配实际性生产资源的过程,当市场环境发生变化时,厘清市场需求源头的问题变得尤为迫切,原有“出口”为主的企业会重新定位,“嵌入”以“内需”为主的企业群,带来新的活力。其二,主动应对数字经济时代的新型竞合关系。数字经济终会以突破边际效应的方式,使服务生态系统主观能动性与制造业客观衡量价值链增值的共协同创新的总效应变大,这种数字经济时代新型竞合的关系也会以生态联盟的方式推动制造业服务化、服务业制造化创新生态系统不断演进。