气象条件对攀枝花地区主要传染病的影响研究

2022-12-13胡孟然赵婉露雷应朝李永军王式功

胡孟然, 尹 立, 赵婉露, 雷应朝, 李永军, 杨 燕, 王式功

(1.成都信息工程大学大气科学学院环境气象与健康研究院,四川 成都 610225;2.攀枝花市中心医院,四川 攀枝花 617000;3.攀枝花学院,四川 攀枝花 617000;4.攀枝花市气象台,四川 攀枝花 617000)

0 引言

IPCC第五次特别报告指出,如果气候以目前的速度持续变暖,世界将面临前所未有的挑战[1]。气候变化预计会增加不稳定天气条件的发生频率[2],到2030年因气候变化引起腹泻、流感等疾病死亡数将明显增加[3]。气候环境和人类传染病病原体之间复杂的关系可引起新疾病的出现或原有疾病的再度出现[1],如2019年新发传染病——新型冠状病毒(SARS-CoV-2)。

气候变化对传染病的影响是目前国内外研究的重点和热点[4]。研究指出日平均气温、相对湿度、风速等气象要素与传染病发病率呈一定的相关性[5-14],如手足口病发病数与日均温度和相对湿度呈显著正相关,与气压呈负相关关系[14]。值得注意的是,气温对传染病发病的影响存在一定的滞后效应[15-18]。以往的研究多是对气象条件与传染病之间关系的定性分析,未曾提出气象要素对传染病是否存在康养效应以及传染病与常见病之间是否存在某种联系,而且不同地区传染病的敏感性气象指标不同,有针对性地进行气象因素分析,才能进行有效预测和预警。

在全球气候变化加剧以及新世纪重大疫情的时代背景下,人们对自身健康的重视程度越来越高,对疾病预防需求更加迫切。最早提出康养一词的攀枝花市关于气候条件对当地传染病康养效应方面的研究也尚未进行。因此本文通过攀枝花地区医学资料与同期气象要素分析其相关性,利用分布滞后非线性模型和广义相加模型研究传染病发病数与气象要素之间的暴露-响应关系,从“趋利避害”的角度挖掘气象要素可抑制传染病发病的情况,为当地公共卫生干预、传染病防控、康养产业全面发展提供科学依据,具有重要的社会意义。

1 资料和方法

1.1 资料

疾病资料:攀枝花市疾控中心提供的2010年1月1日至2019年12月31日手足口病、流感、痢疾、其他感染性腹泻(下文简称腹泻)、结核性胸膜炎5种主要传染病发病记录,其中流感数据时间长度为2018年12月至2019年12月,数据共27046例。

气象资料:攀枝花市气象台提供的2010年1月1日至2019年12月31日常规地面气象观测资料,包括气温、气压、相对湿度、风速等气象要素。

1.2 研究方法

Spearman相关分析是秩相关系数的一种,主要用于描述两个连续或等级/秩变量之间的相关程度,也是衡量两个变量的依赖性的非参数指标:

其中:σ表示相关系数;n是观测值的总数量;di表示二列成对变量的等级差数。

分布滞后非线性模型 (distributed lag non-linear models,DLNM)由Gasparrini等[19]提出,其核心思想为构建交叉基函数,用其二维空间来同时描述预测值及其发生的滞后维度的关系。同时考虑暴露因素的滞后效应和暴露-反应的非线性关系。

广义相加模型(generalized additive models,GAM)是对传统广义线性模型的非参数拓展,可有效处理解释变量与效应变量间复杂的非线性关系,表达特定暴露事件后风险的时间变化[20]。GAM目前已广泛应用于流行病学研究中,主要用于分析气象因素对人群健康事件(如发病、住院和死亡)的急性损害效应。

本文使用DLNM模型构造交叉基,然后在GAM中拟合暴露-响应关系,定量计算出气象因素(自变量)对发病数(因变量)的影响程度——相对危险度(RR)。当RR>1,暴露会造成额外的发病;RR=1,暴露于疾病无联系;RR<1,暴露造成疾病发病的减少。这里RR只作为发病与气象要素关系的线索,而不是因果推断的直接证据[21]。检验不同自由度下模型的优度(AIC准则),并在GAM中加入时间趋势项和哑变量以去除时间序列本身的趋势、星期和节假日的影响,调节交叉基的各项自由度,选定具有最小AIC值的最优模型:

lg[E(Y)]=s(time,df)+basis.T+basis.RH+basis.V+weekend+holiday+α

式中:Y为患病人数;E(Y)为人数期望值;s()是自然立方样条函数;time即时间序列变量;df为自由度;basis.T、basis.RH、basis.V分别为气温、相对湿度、风速的交叉基;weekend和holiday分别指星期几和节假日;α为残差。

2 结果与分析

2.1 攀枝花地区主要传染病患病人数统计特征

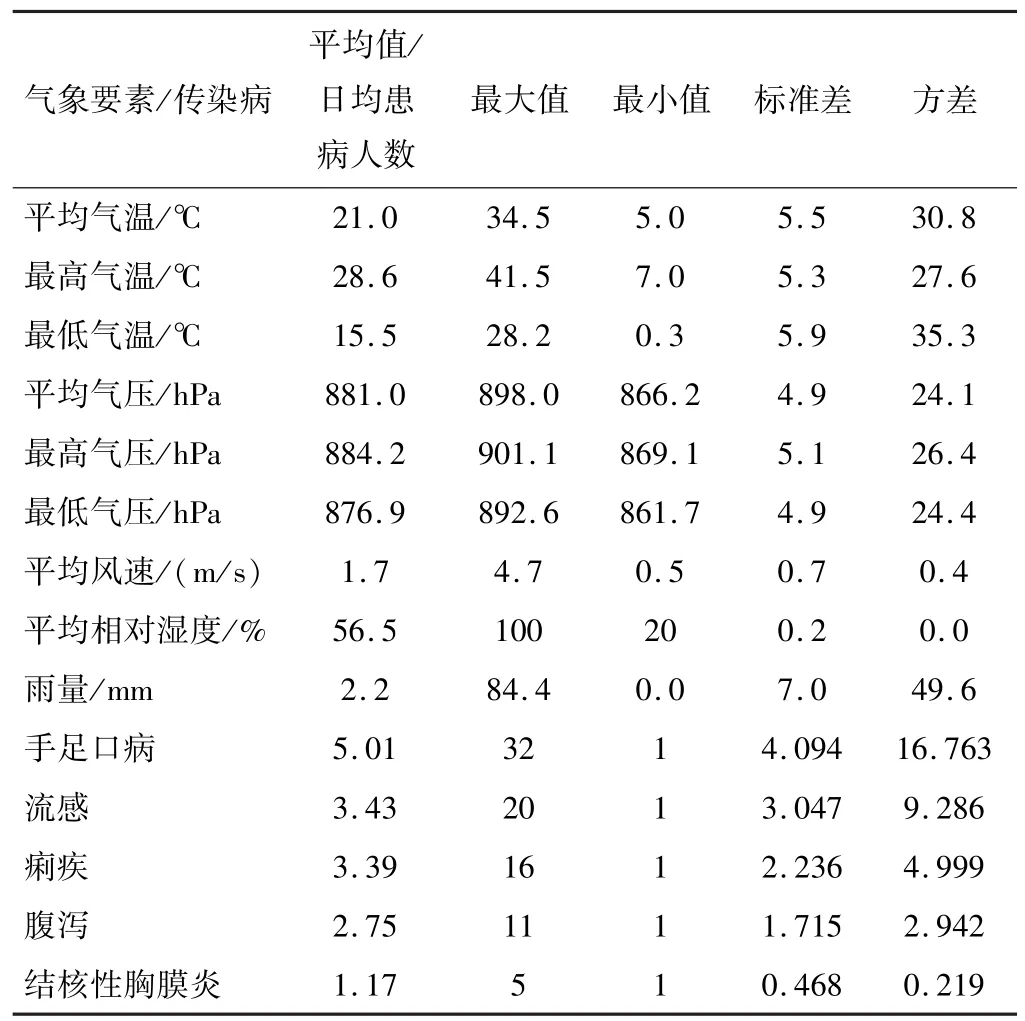

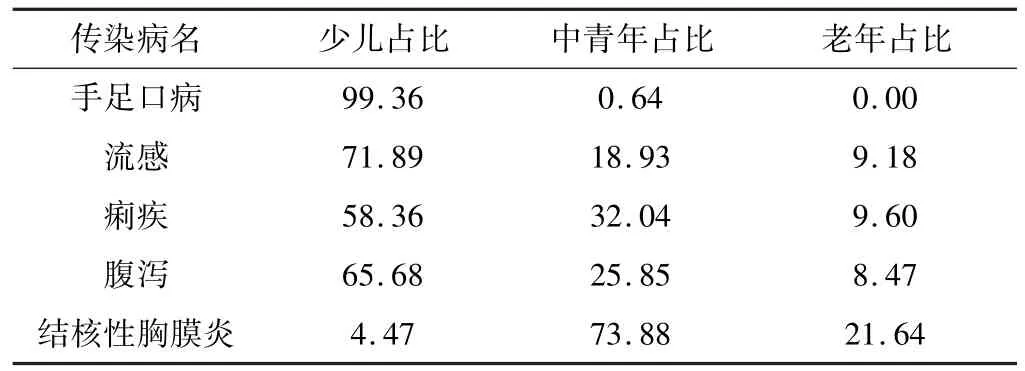

对2010-2019年攀枝花地区气象条件与主要传染病总患病人数及其各年龄段人数占比进行描述性统计(表1、2)发现,攀枝花地区年平均气温21.0℃,平均气压881.0 hPa,风速平均值1.7 m/s,平均相对湿度56.5%,均处于适宜康养的气候段,人体感觉舒适[22-24]。在当地高发的5种传染病中,手足口病患病人数最多,最高可达32人,其次是流感和痢疾,结核性胸膜炎日均就诊人数最少。各年龄段占比(0~17岁、18~64岁、65岁及以上)显示:除结核性胸膜炎主要高发于中青年和老年人群外,其他4类传染病,少儿是主要敏感群体,这与其他大部分地区一致[25-26],在传染病高发期应提高警惕,尤其要注意防护手足口病,其老年人群占比最少,可能是由于老年人群的人口较少、就医意愿低。

表1 2010-2019年攀枝花地区气象要素与主要传染病患病人数的描述性统计

图1为攀枝花2010-2019年气象要素(气温、湿度、风速、气压以及日照时数)与主要传染病患病人数的逐月变化对照图。由图1可以看出,结核性胸膜炎和流感属呼吸系统疾病,均呈现明显的冬春季高发趋势[27-28],尤其是1月的患病人数最多,分别为90人和25人,此时攀枝花地区平均气温13.0℃,气温较低,空气略干燥,阳光充足,有利于空气中细菌传播、存活[29]以及粉尘的堆集,从而引发呼吸道疾病。其中结核性胸膜炎在秋季(9-11月)患病人数较少,此时段攀枝花地区气温在16.3℃ ~23.2℃,空气较温润,风速小,气压略增,在一定程度上可减轻结核性胸膜炎患者的呼吸负担,利于其康复[30,31]。而流感在夏季(7-8月)患者少,说明较高的气温、适宜的湿度、较低的气压以及低日照时数等气象条件对当地流感的暴发起一定的抑制作用。

图1 2010-2019年攀枝花地区气象要素与传染病患病人数的月际分布对照图

腹泻和痢疾属消化系统疾病,发病规律相似。5-6月攀枝花高温日数增加,气温上升,易造成细菌繁殖[16],导致腹泻和痢疾高发。这类疾病的患者在发病高峰期间应注意预防,根据自身情况调节饮食。腹泻人数在初冬(12月)时也较多,这可能与天气转凉,未及时添衣有关;在9-10月攀枝花地区气候舒适,腹泻患者最少;痢疾在冬季患病人数少,说明冬季有偏低的气温、较高的气压等,不利于细菌生长繁殖,对痢疾患者有一定的气候疗养效应。

手足口病的发病高峰期在夏季,尤其是6月,在2-3月患病人数最少,表明此病发病与夏季高温有关。值得注意的是,传染病患病数在2月有一低谷,这可能是由于春节期间,就诊意愿低[32]。

2.2 气象要素与主要传染病患病人数的相关关系

从气象要素与攀枝花5类传染病的相关系数(表3)可以看出,结核性胸膜炎患病数与气压呈负相关关系,这多是基于气温与气压之间本身的反向变化[21]。结核性胸膜炎伴有胸腔积液体征,会出现胸痛、呼吸困难等症状[30-31],当外界气压变高时,因人体内外气压差可以促进人体呼吸从而减轻病症,攀枝花地区秋季气压升高,且处于不会给人造成负担的康养气压段[23],空气湿润舒服,非常适宜该类传染病患者或易感人群疗养。流感患病数与气温、风速和雨量呈显著负相关,与气压有正相关关系,其中与最低气温的负相关性最强,气温越低、风速越小,越有利于流感病毒存活、堆集,使易感人群更易受到影响,导致病毒的传播甚至暴发[27]。这与上述发病规律的分析结果一致,且与气温对呼吸系统疾病就诊人数有显著影响的结果相同[33],存在一定的共性[34]。

表2 2010-2019年攀枝花地区主要传染病各年龄层患病人数占比 单位:%

表3 2010-2019年攀枝花地区主要传染病每日患病人数与气象要素的Spearman相关系数

腹泻、痢疾患病人数均与平均气温、最高气温、平均气压、最高气压呈显著正相关(α=0.01),与相对湿度呈显著负相关。攀枝花地区夏季气温较高,易促进汗液蒸发,使人体受凉[15-16],患病可能性增大,这与气温对消化系统疾病的影响主要体现在“高温效应”结果相同[35]。痢疾发病与平均气压正相关性最显著,同时还与最低气压、气温和平均风速显著正相关。较高的风速带走人体皮肤表层热量,从而使痢疾发病风险增大[15]。

手足口病患病人数与气温、风速、雨量和平均相对湿度的正相关性显著,与气压负相关性显著。攀枝花地区夏季气温较高,湿度增加,有利于肠道病毒的滋生[18,36],使患病人数增多。

2.3 基于广义相加模型和分布滞后非线性模型的主要气象要素对传染病的影响研究

基于气温和气压的反向变化的关系[21],攀枝花5种传染病的主要相关气象要素为气温(表2),考虑到风速能通过空气流动影响细菌、病毒等微生物的传播[21],本节采用GAM和DLNM方法分析气温、风速与5种传染病发病的关系。受生理特性和活动习惯影响,不同年龄人群对气温变化的适应程度不同,传染病发病风险存在差异,且在气温超出一定范围时,湿度对人体的热感觉会产生显著的放大效应[37]。因此本节进一步探寻温-湿协同效应对各传染病不同年龄段主要患病人群的影响,为传染病预防和康养提供一定的参考。

2.3.1 结核性胸膜炎

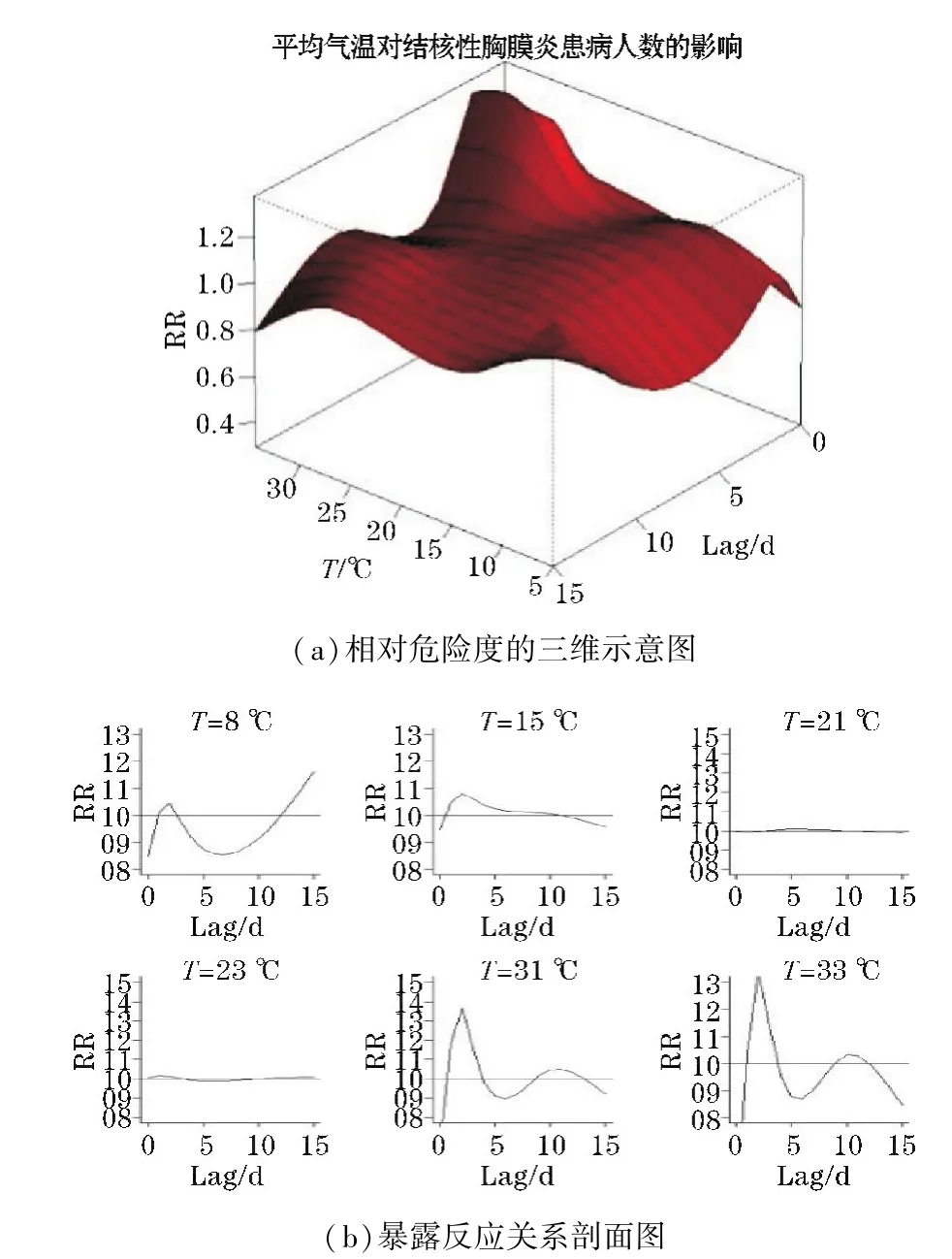

图2为攀枝花平均气温与结核性胸膜炎患病数的暴露响应关系,从图2(a)可以看出,气温在22℃ ~30℃、lag1-3 d时,RR在高温段增幅明显,lag9-12 d高温效应明显较弱。在8℃ ~20℃、lag1-10 d时,该病有弱发病风险;在8℃以下的气温对结核性胸膜炎发病的累积影响置信水平低。从图2(b)可以看出,气温在21℃~23℃时,RR在1附近浮动,气温对结核性胸膜炎发病的影响最小,即此温度段对该病易感人群友好,可称为最适气温,在最适气温高温侧、气温升高以及最适气温低温侧、气温降低,发病的危险度均增大,影响效应有所不同[38]。结核性胸膜炎发病最长滞后期可视为12 d,受高温滞后影响显著。由于攀枝花地区最热月的月均气温也仅27.0℃,相比其他地区的高温天气,攀枝花地区气温较为温和,同一时期内,结合性胸膜炎易感人群的发病可能性则相对较低。

图2 攀枝花地区平均气温与结核性胸膜炎患病人数的暴露响应关系及其剖面图

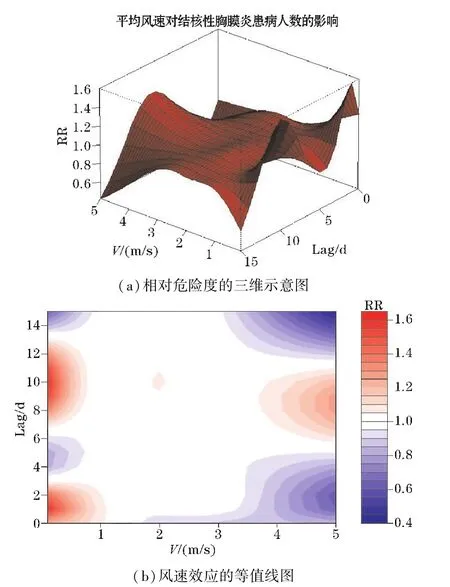

由风速及其滞后性与结核性胸膜炎发病风险性的关系(图3)可知,1 m/s以下风速在就诊当天和滞后7~12 d时发病可能性较高,在4 m/s以上风速、滞后6~10 d也会增加结核性胸膜炎的发病,而1~4 m/s风速在所有滞后时段对应的相对危险度≤1,具有减小发病风险的作用[39]。近10年来,攀枝花地区风速在1~4 m/s的天气占比可达75.1%,年均各月风速均在其内,在该风速范围内,有利于抑制该病发病。

图3 攀枝花地区平均风速及其滞后效应对结核性胸膜炎患病人数的影响

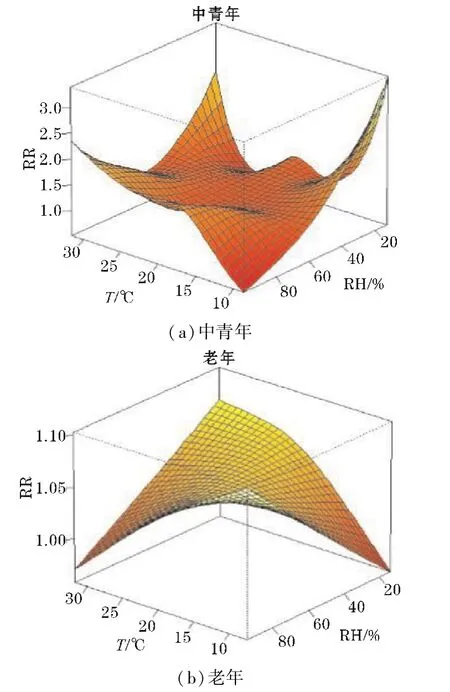

在调整时间长期趋势、节假日和星期几效应后,发现温湿效应对中青年和老年人发病影响存在着较大的差异(图4):中青年发病主要响应高温高湿、高温低湿、低温低湿,尤其在低温低湿下的发病风险更高;而老年人主要在低温高湿、高温低湿天气下发病风险较高。

图4 年龄分层的结核性胸膜炎患病人数对温-湿协同效应的响应曲面

2.3.2 流感

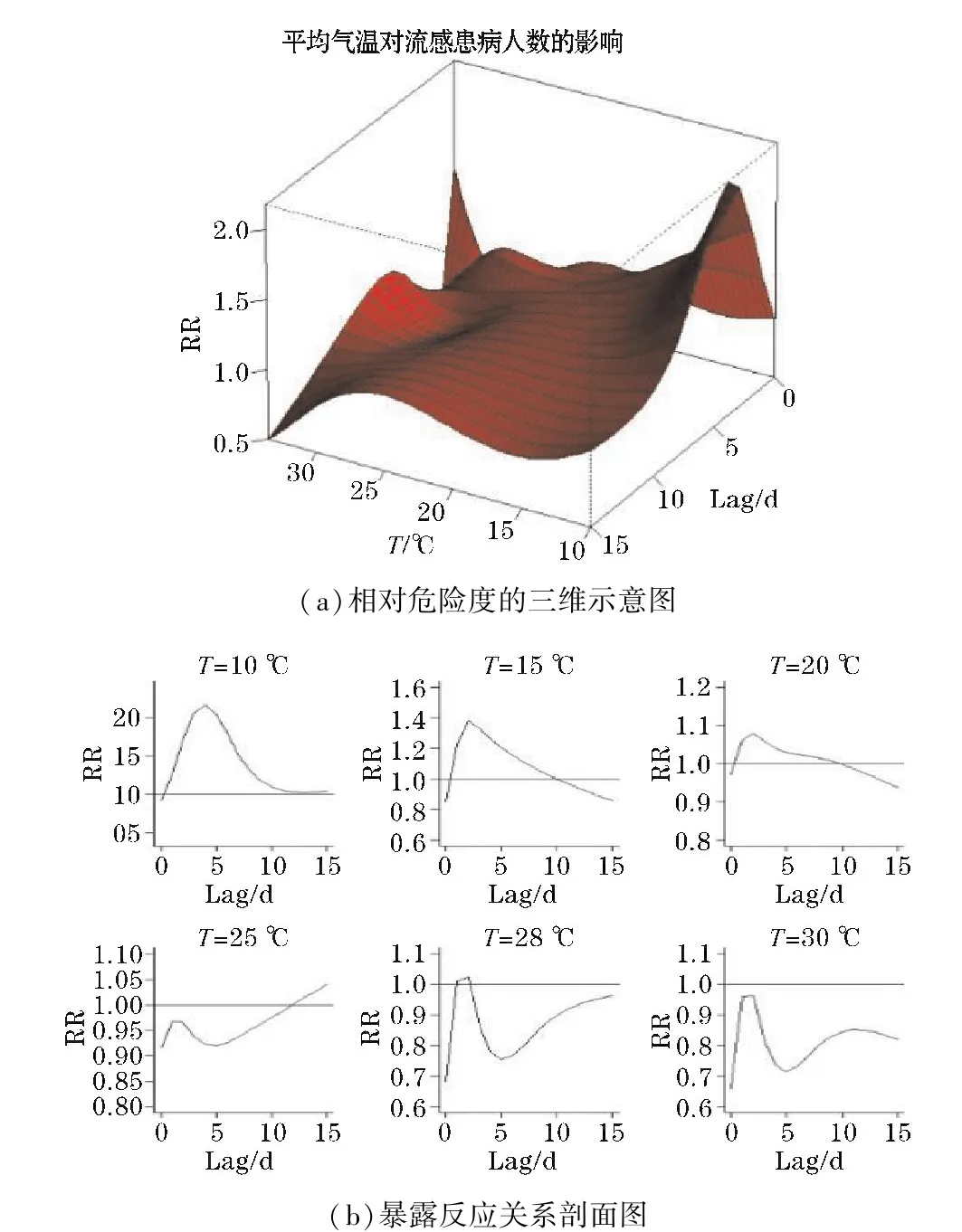

气温对流感发病的影响如图5所示。流感对气温的响应呈倒“V”型。14℃以下、lag1-10d时,流感发病风险较高,即低温是流感患者多的主要原因,这与上两节结果对应。而攀枝花地区2018-2019年来最低日平均气温仅为9.8℃,非常适宜国内其他寒冷地区的流感易感或患感人群前来攀枝花利用相对温和的气温进行疗养。“舒适阈值”[39]内(21℃ ~28℃),RR约为1,流感发病风险低,在该最适气温段内,有利于抑制流感发病。而在高温天气下,就诊当天该病有弱的发病风险,但置信水平低,未通过显著性检验。可认为,攀枝花地区流感发病具有低温滞后性(1~10 d),发病最长滞后期10 d。流感在冬季易发,但攀枝花地区冬季的日均日照时数比全国其他地区多出0.7~5.8 h,“暖冬”特点在全国范围内仅次于海南、台湾省和西双版纳州[40],非常适宜全国大部分地区在冬季最冷的时间来攀枝花规避流感发病的风险。

图5 攀枝花地区平均气温与流感患病人数的暴露响应关系及其剖面图

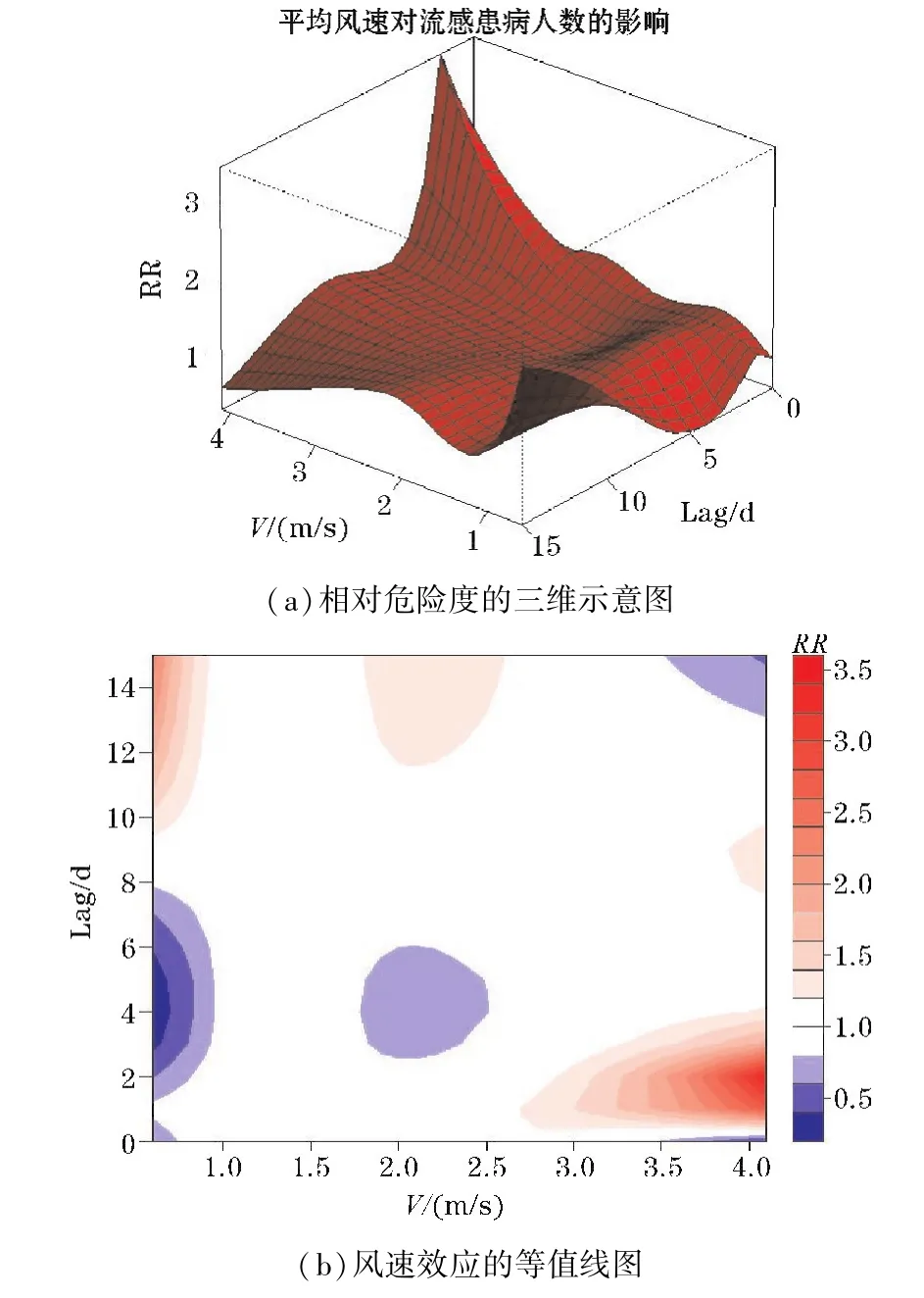

考虑到气温影响下流感发病的最长滞后期以及滞后期长模型易过拟合,在滞后10 d后的高湿天气条件下的高流感发病风险不作主要分析(图6)。风速在2.7 m/s以上,lag0.5-3 d时对流感发病的影响是最高的,随时间后延1 d,风速对流感发病的影响逐渐降低至消失。同样,在风速小于2.7 m/s时,其对流感发病无影响,即为可抑制该病发病的风速条件。

图6 攀枝花地区平均风速及其滞后效应对流感患病人数的影响

不同年龄分层的流感主要患病人群(少儿和中青年)均在低温低湿天气易患流感(图7),且少儿的发病风险最高。

图7 年龄分层的流感患病人数对温-湿协同效应的响应曲面

2.3.3 腹泻

腹泻患病人数与气温的暴露-响应关系如图8所示,可以看出,该病发病响应25℃以上的高温,温度越高,越易发病,在lag1-4 d高温侧(30℃以上)腹泻发病可能性高,且通过了95%的置信水平检验;而低温(10℃以下)、lag2-3 d时,腹泻发病风险相对较低,lag4d以后所有气温段的效应不显著。在人体感觉较为舒适的气温段(15℃ ~25℃)时,RR在1附近浮动,腹泻易感人群发病可能性低。因此可认为气温对腹泻作用的最长滞后期为4 d,高温危害性大。而攀枝花地区最热月在5月,月均气温仅27.0℃,在全国大部分地区处于炎热的“三伏天”时,攀枝花地区则温暖舒适,该病脆弱人群可借助其“夏无酷暑”的独特气温条件进行疗养。

图8 攀枝花地区气温效应对腹泻患病人数影响及其剖面图

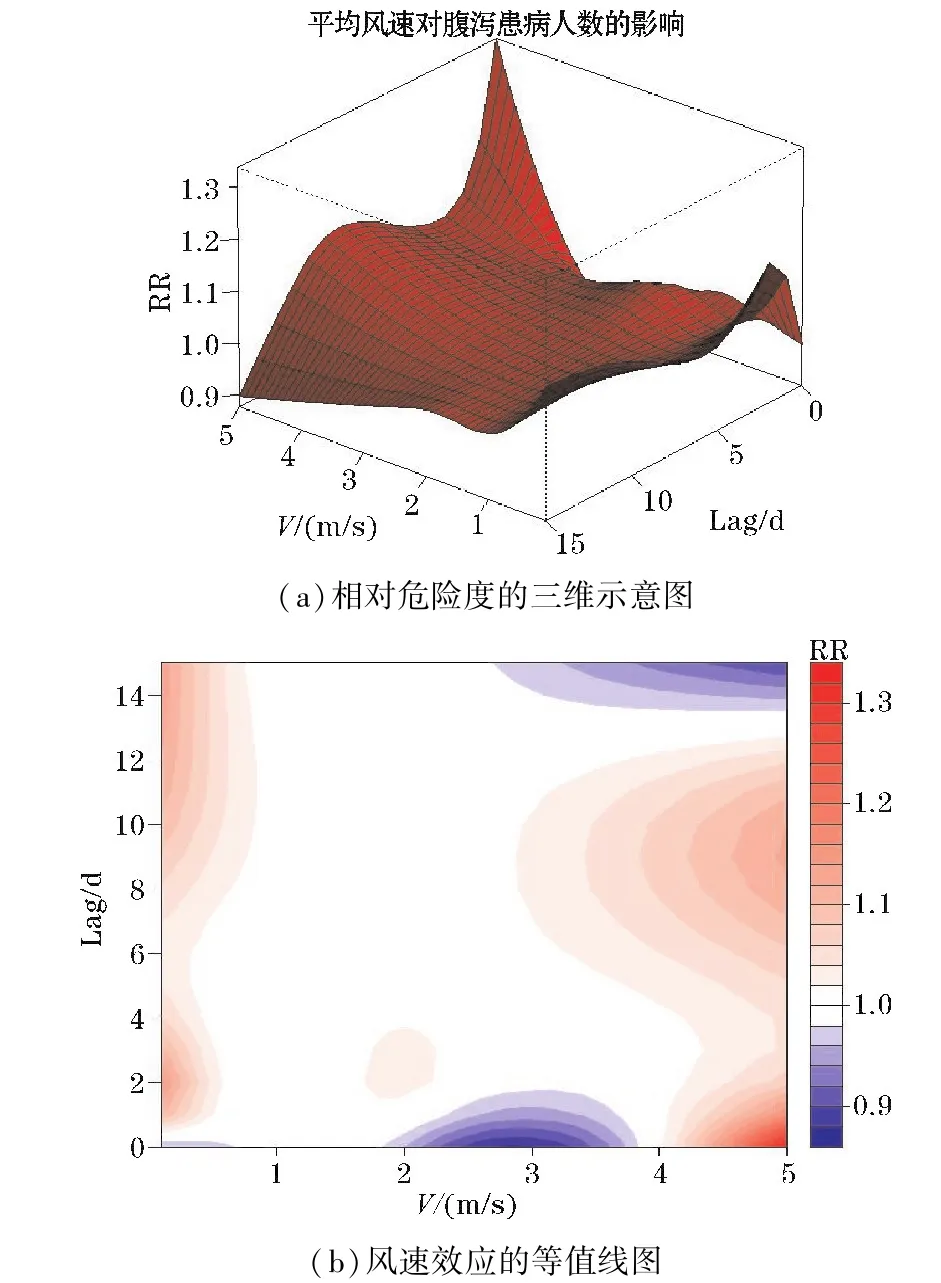

不同水平风速其效应在之后维度上的变化差异较大,风速偏高或偏低均能显著增大发病风险[21]。就诊当天高风速侧(4 m/s以上)立刻体现出高的发病风险,随着时间后延到2 d后开始衰减,在 lag4-12 d,3 m/s以上的风速开始影响腹泻患者发病,但发病风险弱于 lag0-2 d的高风险;在1 m/s以下的低风速侧,lag1 d以后有腹泻发病风险,且滞后时间较长,但由于攀枝花地区3 m/s以上风速出现频次低,仅为3.8%,因此更需要防护低风速的不良影响。而1~3 m/s的风速对腹泻发病影响不大,且在10年内占比很大,因此攀枝花地区其得天独厚的风速条件对腹泻患者有利。

图9 攀枝花地区平均风速及其滞后效应对腹泻患病人数的影响

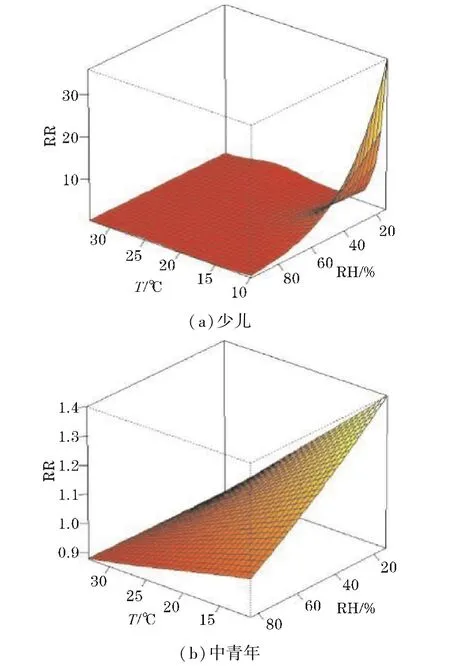

另外,腹泻主要患感人群(少儿和中青年腹泻患者)对温湿协同作用的响应也不同(图10)。少儿在低温高湿和高温低湿情况下腹泻发病可能性相对较大,而中青年主要在高温高湿天气发病风险偏高。

图10 年龄分层的腹泻患病人数对温-湿协同效应的响应曲面

2.3.4 痢疾

图11为气温与痢疾患病人数的暴露响应关系,可以看出,痢疾在23℃以上就诊当天有即时发病的风险,且风险较高,随时间后延,lag1-20 d发病风险有所减弱,但发病人数仍较多,说明此温度最能增加发病危险性,效应显著且影响持久。低温段(10℃以下)在滞后4-20 d有弱发病风,但置信水平低。低温对痢疾的影响明显低于高温效应,lag20 d后的弱发病风险,考虑到滞后日数较长或模型存在过拟合等因素后[37],暂不作分析。在最适气温范围内 (20℃ ~23℃),气温对痢疾发病的影响低。痢疾发病最长滞后期可视为20 d,高温即时效应(23℃以上)最强,置信水平高。同理,攀枝花地区也适合全国大部分地区痢疾易感人群在炎热的夏季前来规避风险。

图11 攀枝花地区平均气温与痢疾患病人数的暴露响应关系及其等值线图

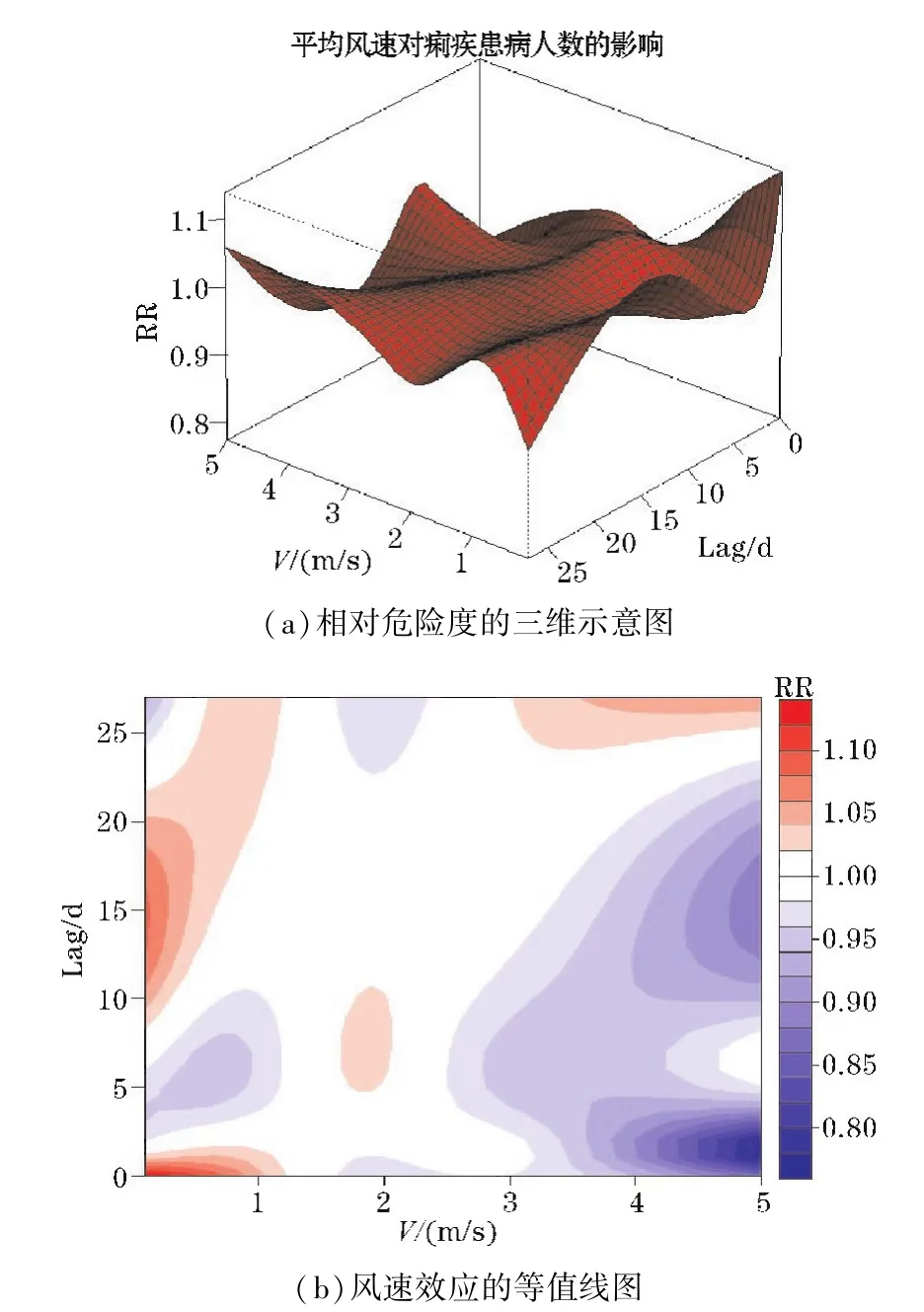

由平均风速及其滞后性与痢疾发病的关系(图12)可知,在小于1.3 m/s的风速就诊当天即出现危险性,随时间后延,RR<1,但在lag10-20 d,低风速效应再次出现,痢疾发病人数随之增加。在20 d后的风速效应置信水平低,不作主要分析。另外,在1.6~2 m/s风速、lag5-10 d的时段具有一定的危险性。值得注意的是,1.3~1.6 m/s和2~3 m/s风速的RR在整个滞后时段始终在1附近,置信度较高,说明适度的风速对痢疾发病并无影响[35],适宜该病康养。在较大的风速(>4 m/s)对痢疾的影响很低,但攀枝花地区出现频次极低,结论仅供参考。

图12 攀枝花地区平均风速及其滞后效应对痢疾患病人数的影响

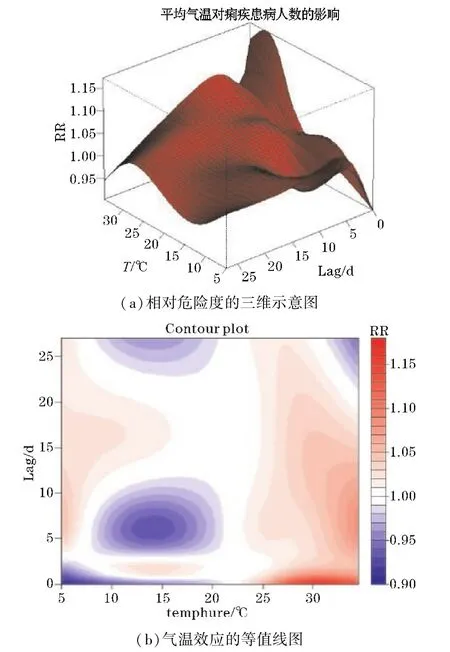

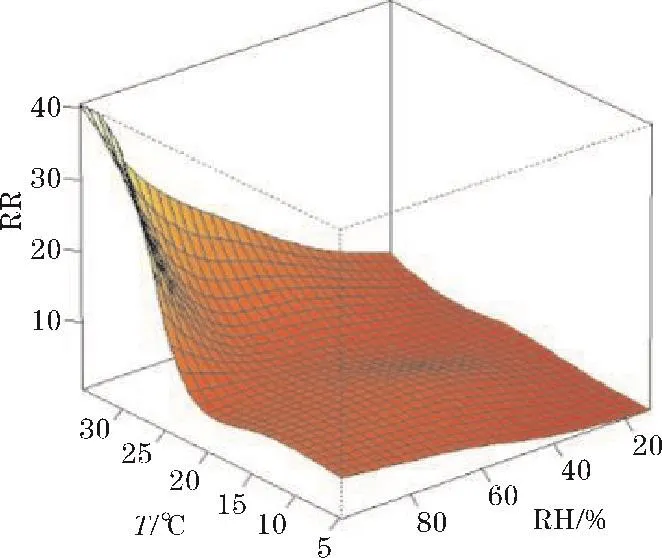

从主要患感人群对温湿效应的响应可以看出(图13),少儿在高温中湿(40-60%)、高温高湿时痢疾发病风险高,而中青年在高湿侧的整个温度段内痢疾发病风险很高,尤其是高温高湿天气条件下发病风险更高。

图13 年龄分层的痢疾患病人数对温-湿协同效应的响应曲面

2.3.5 手足口病

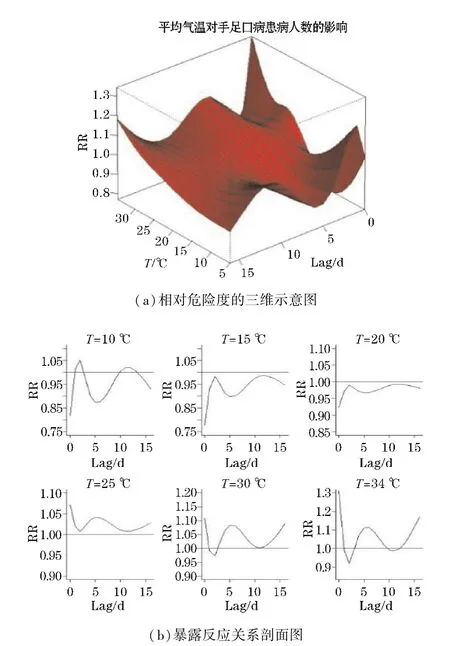

平均气温与手足口病患病数的影响如图14所示,在15℃~23℃最适气温段内,气温对手足口病的发病影响低。23℃以上,RR随日平均气温升高而增大,手足口病发病具有即时性且在高温段增幅明显,在lag4-8 d时,患病人数也有所增加。而lag13后高温效应的出现因考虑到较长的滞后期,不作分析。低温效应未通过显著性检验。手足口病发病最长滞后期为8 d,易受高温影响,符合病种发病规律。

图14 攀枝花地区平均气温与手足口病患病人数的暴露响应关系及其剖面图

风速对手足口病发病的影响见图15,在0.5~3 m/s风速危险度较小,在整个滞后期RR=1,说明适度或较低的风速对手足口病发病无影响。鉴于攀枝花地区0.5 m/s以下和3 m/s以上风速出现频次极低以及较长滞后期内混杂因素的影响,极端风速对手足口病发病的影响几乎可以忽略不计,则攀枝花地区的风速条件整体上是适合手足口病易感或患感人群康养的。由图16可知,主要易感人群(少儿)手足口病发病响应高温高湿天气,在此天气下,需提高警惕。

图15 攀枝花地区平均风速及其滞后效应对手足口病患病人数的影响

图16 少儿手足口病患病人数对温-湿协同效应的响应曲面

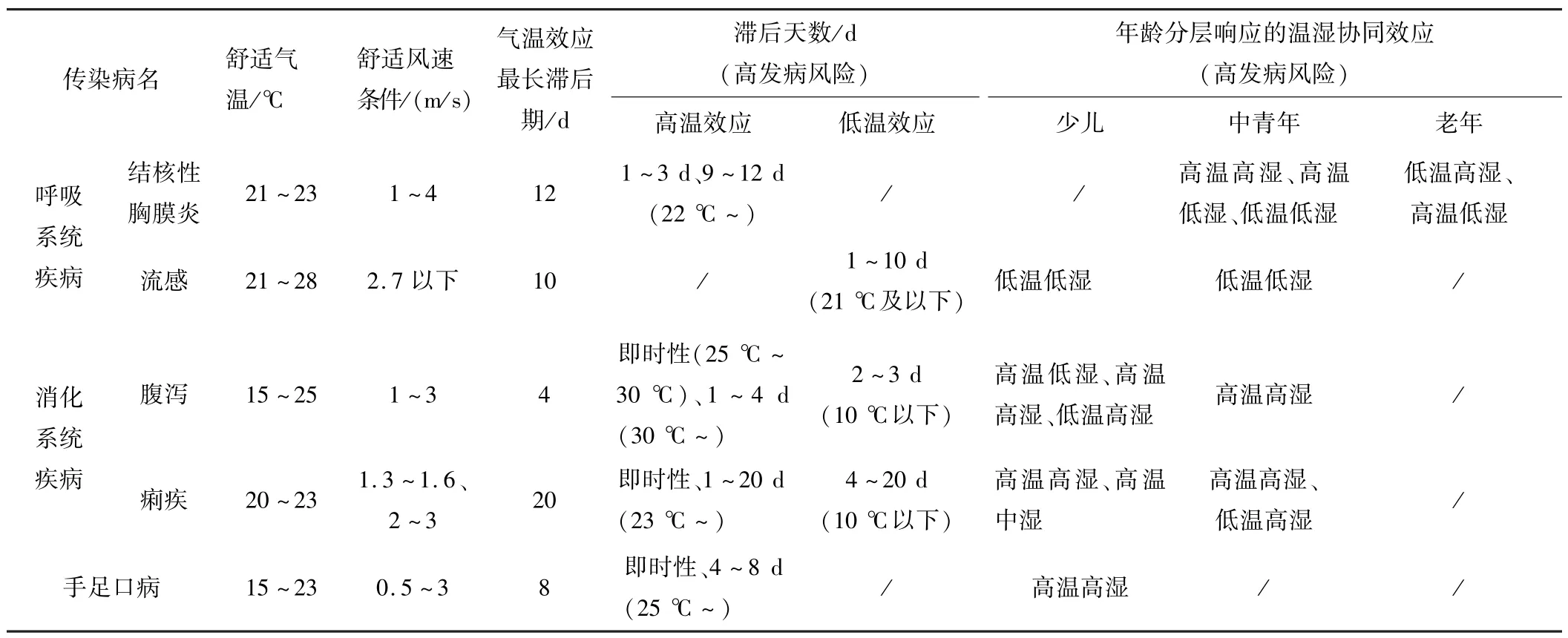

2.3.6 滞后效应与协同作用小结

根据2010-2019年攀枝花地区气温、风速及温-湿协同作用对当地5种传染病的影响(表4)。结果发现:结核性胸膜炎和流感(呼吸系统疾病类)在21℃ ~23℃时发病风险低,两者气温最长滞后期相近,这与常见病发病特征有共性[21,27];1~2.7 m/s是最不利于该类传染病发病的风速条件;中青年在低温低湿条件下易患感此类传染病。呼吸系统疾病类传染病发病响应低温,攀枝花“冬暖”突出,适宜人们在冬季来攀枝花规避健康风险。腹泻发病的最长滞后期相对痢疾短。在20℃~23℃时不易感腹泻和痢疾(消化系统疾病类),但当气温高于25℃时,其危险度随气温升高而增加[35];在1.3~1.6 m/s或2~3 m/s的风速对该类传染病发病无影响;少儿和中青年均在高温高湿结合时患这两种传染病的可能性高,这与其高发期在夏季的结果一致。少儿手足口病发病主要具有即时效应且响应高温高湿的天气条件。消化系统类传染病和手足口病发病响应高温,而攀枝花地区“夏无酷暑”,适宜人们在夏季来攀枝花规避高温带来的传染病发病风险。

表4 气温、风速及温-湿协同作用对攀枝花地区主要传染病的影响

受湿度、风速等多种因素的影响,体感最舒适的温度在四季略有差别(夏季:21℃ ~26℃,冬季:18℃~23℃)[23],温度为21℃ ~23℃、风速在1.3~1.6 m/s及2~2.7 m/s时,是5类传染病发病风险低的温度、风速阈值,也恰是体感最舒适的范围,人们可在该温、湿度环境下康养。

3 结论与讨论

2010-2019年攀枝花地区5种主要传染病中,结核性胸膜炎主要高发于中青年和老年人,少儿是腹泻、流感、痢疾和手足口病的主要敏感人群,其次是中青年。结核性胸膜炎、流感(呼吸系统疾病类)在冬春季患病人数多,而痢疾、腹泻(消化系统疾病类)以及手足口病均是夏季高发,且腹泻在初冬时也易发病。

气象要素与传染病发病相关性显著。其中结核性胸膜炎患病人数与气压显著负相关,流感患病人数与气压呈正相关关系,与气温、风速和雨量显著负相关,且与最低气温的负相关程度最强;腹泻、痢疾患病人数均与平均气温、最高气温、平均气压、最高气压显著正相关,与相对湿度呈显著负相关关系,其中痢疾与风速也显著正相关;手足口病患病人数与气温、风速、雨量和相对湿度呈正相关关系,与气压负相关性显著。

综合气温、风速与攀枝花5种传染病的暴露-响应关系以及温湿协同作用对不同年龄段主要患感人群的影响发现:

(1)结核性胸膜炎和流感在气温为21℃ ~23℃时不易发病,两种疾病的最长滞后期分别为12 d和10 d,结核性胸膜炎主要在高温滞后1~3天时发病风险高,而流感主要在低于阈值气温、滞后1~10 d时,相对危险度大,发病风险高。1~2.7 m/s是最不利于两者发病的风速条件。中青年、少儿群体发病均响应低温低湿效应。

(2)腹泻和痢疾在气温20℃ ~25℃、风速在1.3~1.6 m/s或2~3 m/s时不易发病。腹泻最长滞后期4 d,在高温滞后1~4 d或低温滞后1~3 d的天气下发病风险高,而痢疾发病主要具有高温即时效应,在滞后1~20 d的高发病风险同样需要高度重视。主要患感人群(少儿和中青年)在高温高湿时发病风险高。

(3)手足口病滞后期最长可达8天,少儿发病响应高温高湿的天气条件,在风速为0.5~3 m/s时不易发病。

病原体能否存活和病原体的致病力是致病的关键[41-44],气温、风速等气象要素可以通过作用于病原体或易感人群来影响传染病发病[45-46]。在最舒适气温、风速段内(21℃ ~23℃、1.3~1.6 m/s及 2~2.7 m/s),5种传染病发病风险均最低,说明该时段最有利于人们进行气候康养和疾病疗养。而5种传染病易感人群可在在传染病高发期间利用攀枝花地区独特的气候条件进行康养,降低传染病发病可能。此外,当平均气温偏离舒适阈值时,由于其冷效应或热效应[31],传染病发病风险会显著增加,这对呼吸、消化系统疾病同样造成类似的影响[35,47],正面说明了呼吸、消化系统疾病中传染病与常见慢性病发病机制具有共性。由于不同年龄段的患感人群对传染病发病的响应存在明显差异,在疾病高发期和易感人群所敏感的天气出现时,有关部门应及时告知公众做好应对措施,并有针对性地实施布控降低传染病发病可能。

致谢:感谢2020年度第一批攀枝花市市级科技计划项目(2020ZX-6-2);2020年度第三批攀枝花市市级科技计划项目(2020CY-S-5)对本文的资助