生活方式型移民的日常生活实践与乡村公共空间重构

——以成都市明月村为例

2022-12-09黄凯洁刘美新廖婧琳

黄凯洁, 刘美新, 廖婧琳

(1. 广东财经大学文化旅游与地理学院, 广州 510320; 2. 广东技术师范大学管理学院, 广州 510665;3. 贵州财经大学工商管理学院, 贵阳 550025)

在中国传统乡村聚落中,有多种多样的公共空间,例如寺庙、戏台、祠堂、集市和水井边等[1],人们自由地聚集在这样的场所,形成乡村社会丰富的社会联结和情感互动。传统的乡村公共空间是面向所有村民,用于开展集体生活、交流情感关系以及凝聚社区公共性的场所[2];是传统乡土社会践行互惠关系的关键场域,汇聚了村民经济、社会、文化的互动内容;也是观察地方社会秩序变迁的重要窗口[3]。然而,在现代化与城镇化进程中,随着人口的外流和乡村公共活动的衰退,我国乡村公共空间呈现萎缩和空心化的趋势[4],也进一步加剧了乡村人情关系的淡漠与村落公共性的瓦解[5],对乡村治理提出了更大的挑战。因而,如何重构乡村公共空间,勾连乡土空间中的社会关系,进而强化乡村公共性是推进我国乡村振兴的重要研究内容。

随着乡村的旅游发展,乡村开始出现为寻求更好的生活质量和生活环境而从城向乡流动的生活方式型移民。作为介入乡村社会的新主体,生活方式型移民对乡村公共空间的影响,是考察城乡融合发展战略下乡村公共空间重构与乡村振兴路径的方向之一。伴随着对现代性的“恶”的抵御[13],越来越多城市的中产阶级向气候环境宜人的目的地迁移与定居。我国的丽江、大理和三亚等旅游度假胜地已然成为生活方式型移民迁入的聚集地[14-16],从大城市向城郊乡村的迁移渐成趋势[17],经常往返于城乡间的两栖型迁移现象[18]也逐渐显现,生活方式型移民正在成为旅游乡村不可忽视的新群体。目前生活方式型移民的研究主要集中在他们的迁移动机[14-15]、个人身心健康[19-20]与在迁入地的社会适应与社会交往等[21]。学者们重点关注生活方式型移民在迁入地的个体或家庭的日常生活实践,研究他们如何通过积极的空间营建和社会交往行为构建自己的理想家园或者乌托邦。比如,在撒丁岛的生活方式型移民在房屋前后种植蔬菜、饲养动物、生产和消费自制的非加工食品,以改善以往城市的居住生活质量[22];又如丽江的生活方式型小企业主,在自己的客栈民宿中,通过鲜花、秋千和茶等构建自己的理想家空间,并将其打造成面向游客的商业空间[23]。移民在迁入地也会展开相应的社会交往活动,体现积极的地方融入,但是这种融入的同时也是疏离,他们的社会交往往停留在同质性较强的群体内部[24],如经历相似的生活方式型移民或趣味相投的游客群体。为了体现品味的区隔和阶层的差异性[25],或者是避免受到当地的管制[23],生活方式型移民会尽量避免与当地人交往,甚至形成了与地方居民生活的“平行空间”[26],并通过建构移民群体内部的交往空间来获得在迁入地的社会网络支持和群体归属感,以更好融入迁入地的生活。以往研究生活方式型移民的日常生活实践多停留在私人空间领域,缺乏对他们在地方公共空间的实践观察,甚至默认移民与当地居民之间天然存在交往互动的区隔,这不利于全面地考察生活方式型移民对迁入地的社会文化影响。

因此,本研究将以乡村旅游地为案例,探讨生活方式型移民的日常生活实践如何影响乡村公共空间的重构,继而思考该群体对乡村振兴可能带来的助力。成都明月村是一个由生活方式型移民参与地方公共空间重构的典型案例。本文基于对该案例的研究,以“移民日常生活实践—公共空间重构—乡村公共性重构”的分析逻辑展开,关注生活方式型移民的日常生活实践对所迁入的乡村公共空间重构的作用过程,从迁入地的视角重新审视生活方式型移民群体的行动与影响,为乡村空间的公共性重构提供来自生活方式型移民实践的研究视角,并借此讨论乡村振兴背景下,乡土社会重构空间公共性与强化社会互动的可能对策。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

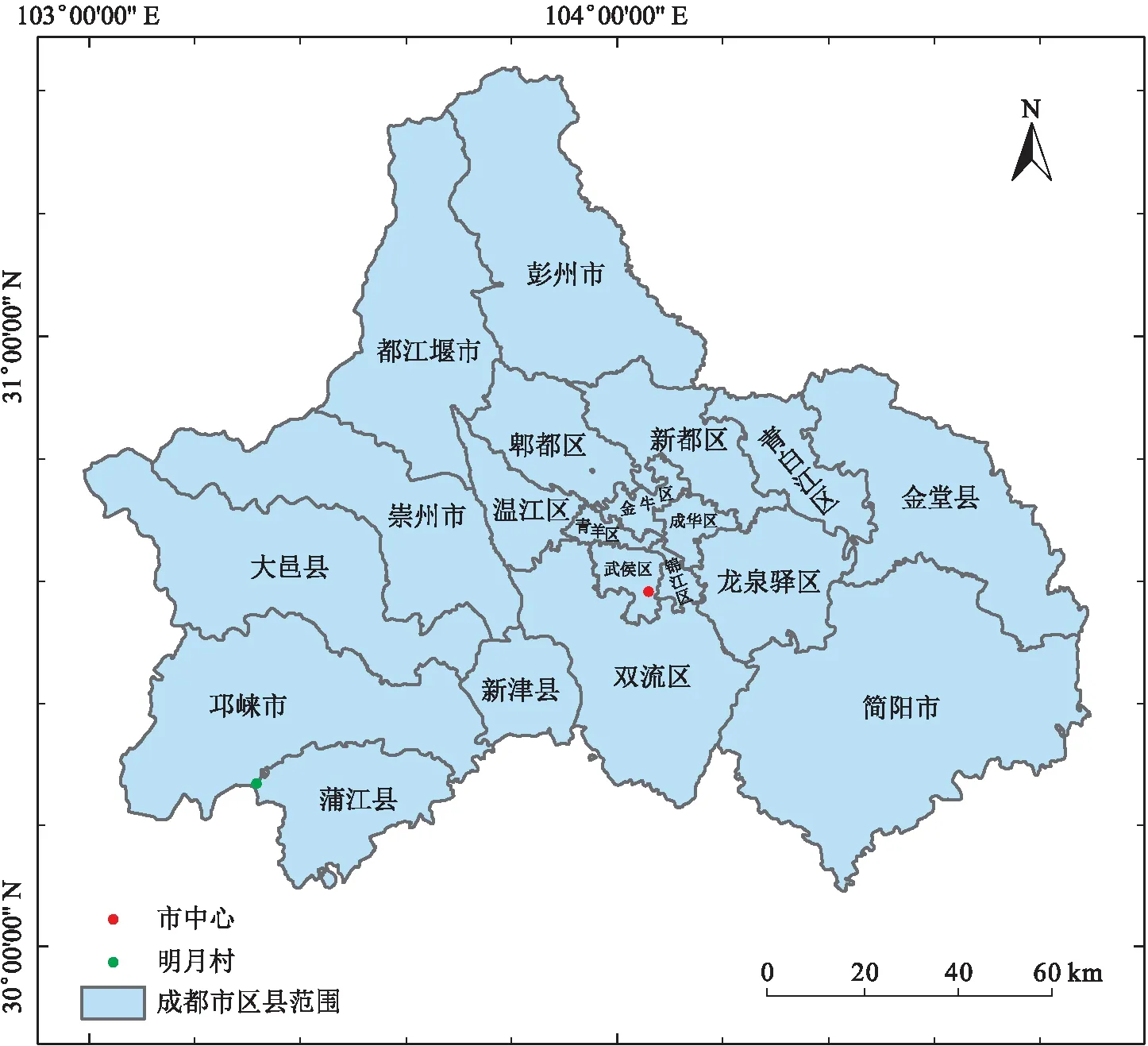

四川省成都市蒲江县明月村(图1)距离成都市中心不到两小时车程。根据2022年明月村村委会资料显示,该村面积6.78 km2,有生态竹林约4 km2、茶园近1.3 km2,自然环境优越;截止至2021年底,明月村常住人口4 086人;以雷竹、茶叶和旅游产业为主,2021年人均可支配收入2.8万元左右,全村年收入超过1亿元,其中旅游总收入5 000余万元,是全国典型的乡村振兴示范地。

图1 明月村的地理区位

由2018年明月村村史资料可知,2000年前,明月村是当地有名的贫困村,曾被列为成都市级贫困村。2000年,雷竹作为地方政府的扶贫作物被引入种植,逐渐改变了明月村的经济困境。但长期以来,当地川西平原村落松散的院落居住格局弱化了村民的社会交往,城镇化发展下的年轻劳动力外流加剧了乡村公共空间的退化,二者共同导致了明月村集体行动的困难。如2008年村集体所有的明月窑(原称“张碗厂”)在地震中损坏,村委会多番动员,也难以组织村民展开修复工作。

2012年开始,明月村开始开发文旅项目。根据明月村游客中心的资料介绍,彼时在蒲江县政府的规划下,该村被定位为“明月国际陶艺村”。蒲江县政府整合村中闲置民居和从地震建设用地指标中划出约0.125 km2国有建设用地(40年产权的商业用地),面向社会个体进行文旅项目招商,先后吸引了近100位生活方式型移民进驻村中。这些移民有从一线都市辞职的白领、退休归隐田园的高知分子、为孩子接触自然生活而迁居于此的城市家庭,也有两栖于成都市和明月村的艺术家等。他们多被当地的自然环境和政策优惠吸引而来,兼具着消费与生产的双重属性,在明月村经营着民宿、酒馆、陶艺体验坊、餐饮店、特色纪念品店和艺术工作室等。这些移民群体在明月村构筑自己理想生活和工作空间的同时,积极参与村公共事务和公共空间的营建,推动了明月村文化、休闲空间的重构与社会互动。

1.2 研究方法

在2018年5—7月、2022年2月,2次前往明月村开展实地调研,共计56天。调研期间对明月村的发展历史、乡村空间的演化、生活方式型移民的日常生活实践和明月村不同行动主体的交往互动等进行深入了解:一方面,对蒲江县政府工作人员、村委会工作人员、明月村村民、生活方式型移民展开深度访谈,访谈时间超过1小时的人员共有62人,包括22位生活方式型移民、4位蒲江县政府工作人员、36位明月村村民(其中3位为明月村村委会工作人员);另一方面,对“明月讲堂”“明月夜校”和“中秋诗歌音乐会”等村公共活动开展了参与式观察,以便更真实地了解村公共空间中各主体的参与和互动情况。

2 生活方式型移民的日常生活实践及其对公共空间的影响

人的流失是乡村衰落的核心原因,乡村公共空间的萎缩根本在于空间行动主体的缺失。在中国的现代化与城镇化发展进程中,乡村出现了人口的大量外流情况,承载着传统集体生产生活的空间因行动主体减少而失去原有的活力。与此同时,公共空间所承载的社会秩序和符号意义在弱化,人们对乡村公共生活和社会互动渐趋淡漠。公共生活的缺失和社会互动的减少,使乡村从熟人社会逐渐转变为半熟人社会,乡村内部组织规范和集体行动能力弱化,越来越多的年轻人缺乏对原本发生于传统公共空间文化活动的认同和地方集体归属感。在当前我国乡村面临转型发展之际,通过赋予乡村公共空间新的行动主体,重构乡村公共空间,激活空间活力,是重构乡村秩序规范、提升集体认同的路径之一。

本研究通过回顾77例食管癌骨转移患者放疗后的生存时间,建立了1个简单的预测生存时间的评分模型。利用这个模型,我们可以在放疗开始前对患者从KPS评分、是否存在骨相关事件、是否伴有肝肺脑转移或恶性浆膜腔积液3个方面进行评估,估算预期生存时间,以指导放疗方案及后续治疗的选择。对于预期生存时间长的低危组患者,给予长程放疗;而对于预期生存期仅3个月左右的高危组患者,给予低分割短程照射,甚至单次大剂量照射以缩短起效时间及疗程;至于中危组患者,可根据患者经济条件、医师偏好来选择长程或短程放疗方案。

在明月村的案例中,旅游发展推动越来越多的生活方式型移民迁入乡村地区,给空心化的乡村注入了新的行动主体。生活方式型移民的日常生活实践不仅围绕其家空间的建构,也延伸至私人空间之外,并在多方面重构乡村的公共空间。

2.1 从城到乡流动的生活方式型移民

生活方式型移民是一群通过居住地的迁移,以寻求更好的生活质量和生活环境的群体[27-28]。该群体囊括了致力于工作的生产导向型移民、以休闲消费为目的的消费导向型移民,以及兼顾消费与生产的小企业主移民[28],不管是哪一种类型,追求理想的生活方式是他们迁移的主要动机。受理想生活愿景的驱动,明月村的生活方式型移民从城市向乡村迁移,同时因国际陶艺村的定位,明月村的移民在迁入时既是主动选择也是经过被动挑选,他们的身份多是美食家、设计师、诗人和文艺从事者等具有极强浪漫主义色彩的职业群体。一方面,他们在选择明月村时考虑到的是乡村自然环境及其艺术定位与自身生活工作要求的契合;另一方面,据明月村文旅开发项目组组长CQ介绍,蒲江县政府在进行招商时会更青睐具有这样职业身份的群体,并给予相应的优惠补贴政策。从最初迁移的过程来说,这个群体已经与以往研究[23,29]中的生活方式型移民有所差异,他们的迁移在追求更为理想的生活方式的同时,也被目的地赋予了相应的期待,这也为他们迁入后积极开展乡村公共生活、重构乡村公共空间奠定了基础。

2.2 移民在公共空间的日常生活实践

乡村公共空间具有丰富的存在形态,基于构成动力的差异,公共空间可以分为由正式组织推动建立的制度性公共空间和由居民日常生活习惯形成的非正式公共空间。在社会学研究中,公共空间既包含了具有固定物质形态的空间场所,也存在由节庆事件推动的公众聚集、交往互动的临时公共空间[10]。基于对明月村生活方式型移民的公共空间实践观察,本文将其所涉及的乡村公共空间分为制度性公共空间、非正式公共空间与节庆事件空间。

2.2.1 制度性公共空间的参与 制度性公共空间是有章程性与规律性地开展公共活动的空间,该空间的活动主要由正式组织引导开展,体现了有组织的文化、经济或政治制度功能。明月村的“明月夜校”和“明月讲堂”正是由政府引导、社会组织承接、生活方式型移民与村民共同参与的制度性公共空间。

在明月村开发规划的初期,为了提升村民的文化素养和参与旅游接待的能力,由蒲江县文体旅游局提供的乡村文化扶持项目资金支持、由明月文化研究社社会组织承接的“明月夜校”和“明月讲堂”正式创办。“明月夜校”设置在村委会大楼中,侧重于对村民参与旅游技能、社区营造理念等比较贴近日常生活的主题演讲或培训;“明月讲堂”设置于村口的游客中心,主要围绕着“乡村振兴”“文化传承”“地方历史” 等具有较深的思想理论主题展开。“明月夜校”和“明月讲堂”是政府力量主导下在乡村构建起来的新文化空间,代替了诸如戏台、定期放映电影的晒谷场等渐渐消亡的乡村传统的文娱活动空间,是有引导性的乡村公共空间的再造,体现旨在推动乡村的文化建设和进行经济发展引导的制度性规划。

“明月夜校”和“明月讲堂”是明月村知识再造与传递的公共空间,也是明月村定位为艺术村的符号象征。生活方式型移民与政府、社会组织共同成为了这一空间的意义建构者。受政府的邀请,生活方式型移民成了夜校和讲堂的主要演讲者,其演讲话题涵盖了儿童教育、垃圾回收培训、村民房屋改造与经营培训、明月村的乡土景观设计、社区营造等或与村民生活密切相关的、或关联明月村未来发展的内容,从而在村民心中建构自己理想的明月村图景,将艺术、文化、环保和自然等诸多新理念通过空间互动传递给村民,使政府主导建设的物理空间向意义空间和互动空间实现真正的蜕变。

2.2.2 非正式公共空间的建构 非正式公共空间是公众更为日常的、灵活的活动空间,广泛存在于村民日常的休闲、娱乐生活中,是乡村社会关系建立与强化的重要场域。明月村传统的非正式公共空间,包括小卖部旁的麻将馆、村口收茶叶的大树下,是经常汇聚村民的日常互动、交换家长里短的非正式公共空间。生活方式型移民迁入后,明月村出现了新的非正式公共空间,如草地或荷塘音乐会、散落在社区各处的儿童自然教育角等。这些空间不拘泥于固定的场域或物质场所,无固定开展活动的规律性时间。空间中所展演的内容往往是生活方式型移民随性的组织发挥,也是他们乡村生活的片段体现。比如从北京辞职后迁居到明月村的XLL夫妇,带着几岁的孩子,夫妻俩一个儿童教育家一个建筑设计师,在迁入明月村后开始创建儿童自然教育角。该教育角面向社区的所有孩子,其目的既是为自家孩子寻找日常玩伴,也在于教育社区孩子学会保护自然环境。该教育角时而设置在村委会活动室,时而在田间溪头开展,活动内容灵活多变,如曾因为看到村民家中垃圾情况而开展教孩子认识自家垃圾和回收垃圾。儿童自然教育角发展一段时间后,逐渐成为了村中儿童的一个活动乐园,甚至成了假期要忙于农活的家长寄托孩子的好去处。由生活方式型移民发起、组织,面向村民开放的非正式公共空间,不像制度性公共空间有明确的发展目的,最初可能只是移民自身生活片段的一个展演,如村里时不时出现的音乐会,由几位热爱音乐的生活方式型移民为了自娱自乐发起,但渐渐从吸引村里年轻人参与,逐渐演变为村民与游客一次次小型的狂欢活动。这类通过群体的吸引、联动、碰撞,逐渐成为了超越特定群体的大众互动场域,也弥补了乡村逐渐衰退的传统非正式公共空间的局限,吸引了儿童、年轻人等更为多元主体的共同参与。

2.2.3 节庆事件空间的打造 节庆事件空间也是乡土社会公共空间的重要构成,依托临时的物质形态场所,利用节庆事件聚集人群,形成热烈的社会互动。节庆事件空间因其更为集中的主题,以及更具有仪式性的活动内容,成为建构乡村文化认同与群体归属的重要空间。长期人口的外流和集体组织能力的弱化,明月村已多年没有举办过全村范围的集体节庆事件活动。自迁入生活方式型移民之后,由当地政府统筹,移民与村民共同打造的一年一度的明月村“中秋诗歌音乐会”已成为当地的品牌节事,不仅吸引了外地游客,也成为了村集体的共同盛会。生活方式型移民在该活动的策划、组织到演出的全程都扮演了相当重要的角色,他们既是打造节庆事件空间主导者之一,也是重要的参与者,从节目的幕后指导者、现场的主持人、摄影师,到乐队演出者和诗歌会的筹办者等都有他们的活跃身影。在新打造的节庆事件空间中,移民、村民共同活跃在台上台下,融为一体,模糊了彼此的身份边界。作为被政府、移民与村民共同参与推出的节庆事件,“中秋诗歌音乐会”逐渐成为被明月村村民所认同的地方文化符号,成为了凝聚新的地方意义和群体认同的公共空间,不少村民甚至认为“中秋诗歌音乐会”已成为当地可媲美春节的重要节庆事件。

2.3 移民对商业空间与公共空间的灵活转换

兼具消费与生产双重属性的明月村生活方式型移民,将私人的居住空间打造成兼具对外开放经营功能的商业空间,与以往研究[23]有所不同的是,这种私人产权的商业空间并不仅限于对游客或移民群体开放,在特定的情境下,商业空间也常被移民转换成面向村民的公共空间。这种转换或是出于政府的引导支持,或是出于移民自发的休闲活动。

2.3.1 政府引导下的公益行为 蒲江县政府在明月村的文旅发展上起到了主导作用。在完成明月村的基建和旅游设施的规划建设后,县政府通过向部分生活方式型移民购买社会服务的方式继续为明月村提供后续发展动力。如:由前四川电台主持人NY开办的草木染品牌“远远的阳光房”,是NY在明月村给自己打造的工作室和游客体验坊。一直以来,受政府的委托,NY也将“远远的阳光房”作为对村民免费开放的草木染培训基地,并定期邀请老师给村民进行草木染培训。又如由移民群体中的陶艺艺术家创办的“蜀山窑明月工坊”,每周末都设置开放给村民体验陶器制作的时段,并有专门的工作人员指导。部分村民在参加了这样的培训学习活动后,也开始自己创业,创办面向游客的草木染或陶艺体验工坊。

2.3.2 移民自发的休闲行为 生活方式型移民在自发的休闲行为中,也灵活地将自身经营的商业空间转换为村里的休闲娱乐空间。如:移民LZQ在村里经营了一间“守望者音乐房子”酒吧,此酒吧也成为了他所创办的明月村守望者乐队定期演出的场所。LZQ热心参与村集体事务,在明月村的5年中参与了村里明月渠的修建、主持了多场“明月讲堂”和村文化演出。守望者乐队的成立,有LZQ本身对音乐的热爱,也有与村民共享共乐之意;乐队的名称也代表着LZQ对乡村的守护之志。“守望者音乐房子”酒吧举办过多场公开演出,甚至邀请外来的乐队联合出演,每场演出都会吸引村里诸多男女老少,有村民甚至形容比赶集还热闹。

生活方式型移民在明月村的日常生活实践,同样也包含了鲜花、美食、音乐和诗歌等充满了浪漫主义色彩的元素,从私人领域到公共空间,他们的行动都在践行着心中理想家园的样子,并将家园的边界从家庭场所延伸至社区空间。这种生活方式的形式,既因为移民自身的追求,也由于政府的推力,可以说,生活方式型移民不仅嵌入在地方社会文化领域,也深嵌在地方的政治经济中。

3 空间文化再造与明月村公共性的重构

3.1 城乡文化交融下的公共空间再造

生活方式型移民是一群对现代化抵抗而选择在空间上逃避的群体,受浪漫主义传统的影响,他们的迁入目的地通常指向有别于现代城市生活的乡村地区[13]。明月村的生活方式型移民多从成都市区向乡村流动,少部分从沿海大城市迁徙至此。因此,他们的生活呈现着城市和乡村的双重属性。有学者曾评价明月村生活方式型移民是“随身携带的城市”[30],即身在乡村、心在城市。从他们的乡村公共空间实践中似乎也可以看到这样一群游走在城—乡之间的群体的矛盾性。一方面,他们向往着乡村田园。不少移民在谈到选择明月村的原因,都离不开明月村的松树、茶田、竹林和川西乡村院落,这种质朴的、原始的以及怀旧的环境要素恰恰是大城市的钢筋水泥、高楼大厦所缺少的。另一方面,咖啡屋、酒吧、乐队、诗歌会、草木染的棉麻制品等一系列带着浓郁的城市中产阶层文化品味的要素则贯穿在移民的日常生活实践中。

“守望者音乐房子”酒吧的建筑风格正是移民这种交织于城—乡中复杂情感的经典体现。该建筑在设计风格上融合了川西乡村院落和西方教堂建筑特点:在平面布局上参考西方教堂的建筑布局,并加入了教堂的彩绘玻璃窗元素;在建筑构造上保留了川西乡村民居的穿斗式构造。这种既乡土又西式的建筑风格,正是移民身在乡村,又努力展演城市文化身份的重要体现。正在这种复杂情感的推动下,明月村的公共空间成为了异质于传统乡土空间文化的存在,是城市文化元素与乡村物质场域的再拼接。

3.2 从公共空间到乡村公共性的重构

公共空间是调节社会关系和交往的重要媒介和场域[6]。重构乡村公共空间的核心是建构乡村公共性。我国乡村公共空间的萎缩,不仅仅是空间数量和规模的衰退,更是由于实践主体的流失导致空间活力的消退、公共空间所承载的用于强化社会交往联系和群体归属的公共属性弱化。公共性是公共空间的核心价值,也是社会赋予公共空间最重要的意义与期待。来自哈贝马斯和阿伦特的“公共领域”为城市公共空间阐述了开放、平等和自由参与的公共性内涵[7-8],这种内涵建立在理想的公民社会中。而公共性在乡村公共空间的显著表征是集体性,即乡村公共空间通过凝聚村民的集体活动、增强村民的社会互动来强化社区社会联系,并通过空间的互动提升村民的集体认同,进而提高集体行动能力。明月村公共空间的重构也在促进乡村公共性的提升:

(1)社会联系的增强。社区社会资本的强弱与村民的社会联系密切相关,社会联系越强的社区越有利于村民彼此情感的沟通、村集体行动的产生和社区的自主治理[31]。明月村新的公共文化和休闲空间的出现,弥补了原本空心化乡村公共空间的不足,重新组织起村民的集体活动,并强化了大家之间的社会联系。这种联系不仅在村民与村民之间,也在村民与移民之间,甚至在村民与其他参与的个体之间。笔者2018年曾在“明月夜校”开展一场演讲,此次演讲很好地提高了村民对笔者的信任度,使得后续的调研具有更好的可进入性。乡村公共空间的参与往往是融入社区集体生活的开始,良好的互动有助于强化空间中个体的互动与联系。明月村村文旅项目组组长CQ正是秉持这一理念,经常根据每一位新迁入的移民个体的知识技能,邀请他们在“明月夜校”或“明月讲堂”开展演讲,以促进移民与村民之间的联系。

(2)地方认同的提升。作为局内人,村民往往对地方文化的认知模糊,难以形成相应的文化自觉。调研初期,作者经常碰到村民的疑问:“为什么来明月村?明月村有什么好的?”。经过长期跟踪之后,可以清楚地看到这部分村民对地方的认同感在慢慢提升。一次关于明月村历史文化的讲座过后,村民LJ在访谈中明确提到,此前并不觉得明月村有什么特别之处,在参加过多次讲座后以及听到许多对明月村的赞扬后,才真正感受到作为明月村一员的自豪。这种地方认同,也体现在经历了节庆仪式的集体狂欢后群体归属感的增强。如明月村“中秋诗歌音乐会”是政府、移民和村民共同介入打造的节庆事件,已逐渐成为一个新的地方文化符号,并似乎重新恢复了传统节日仪式所渐渐失去的人员凝聚和强烈的乡土情感。有村民表示,以往过节村里是很冷清的,也没有什么特别的活动,但明月村“中秋诗歌音乐会”的出现,成为了大家过节的重要期盼,让当下的村民对中秋节的仪式感和家乡归属感得到了强化,甚至有不少外地工作的年轻人特意赶回村过节。

生活方式型移民将代表城市文化的空间元素移植进了乡村公共空间,这种由外来精英主导的异域空间嫁接在乡土社会的文化景观,一直以来备受诟病,有学者认为拼接式的文化碎片景观破坏了乡村文化景观的完整性和地方性[32]。然而,从明月村的案例来看,对于这种原本空心化的、衰落的乡村而言,生活方式型移民在乡村公共空间的实践给暮气沉沉的乡村空间注入了新的活力,空间不再是空洞的物质存在,而是有了频繁的互动和新的社会联结,使得乡村公共性得到了某种程度的恢复。

4 结论与讨论

明月村的生活方式型移民通过乡村制度性公共空间的参与、非正式公共空间的重构、节庆事件空间、商业空间与公共空间的灵活转换等日常生活实践,重构了乡村公共文化空间和休闲空间,并激活空间的活力,强化空间原有的社会关系和促进新的社会联结在空间中产生。

与丽江、大理等旅游地的生活方式型移民一样,明月村的生活方式型移民同样兼具着生产与消费的双重属性,其日常生活实践具有追求理想生活与实现经济效益的双重诉求。他们在迁入地经营着民宿、酒吧、艺术体验坊等旅游业态,并致力于对自身的营业空间进行浪漫化的打造,在构建自身理想生活图景的同时也以此吸引游客的前来。但二者在迁入地空间的实践中存在着尺度差异。丽江、大理的生活方式型移民围绕着家与自身营业场所进行日常生活实践,其参与的空间以私密和半私密为主,尽管部分移民经营的咖啡馆、酒吧等作为对公众开放的消费场所也可被视为公共空间,但这种空间主要面向游客群体,这也限制了移民的日常交往群体范畴。明月村的生活方式型移民在迁入地公共空间的参与尺度从自身营业场所扩大到社区空间,乡村社区的良好发展,既满足其理想家园的追求,又提高社区作为完整旅游目的地的吸引力。这种社区尺度的空间参与,使得明月村的生活方式型移民与当地村民保持较为频繁的社会交往,甚至形成了较为密切与深度的社会关系,包括参加村民婚礼这种深层次的乡村社会交往网络中的行为,这与传统认知中移民较难融入迁入地社会文化网络中、与当地居民保持社交距离和空间区隔有所差异。而这二者差异产生的原因,与移民群体流动特点、迁入地社会特征和当地政府支持密不可分。根据调研结果可知:

(1)明月村移民大部分是小尺度的流动,他们多是四川人,其中以成都本地人居多,或者是出生于成都市蒲江县、在外工作多年后回迁至本地的,这与以往的大尺度流动的移民(跨国、跨文化族群)[23,26]所不同,他们熟悉当地的文化语言环境,对本地文化具有较强的认同感,能比较快适应迁入地的生活,也更容易与村民建立交流和互动。

(2)明月村作为典型的川西平原院落,历史上曾由多支中原移民迁徙至此形成,没有强联结的宗族或族群文化网络,在现代化发展过程中,内部联系又随着人口的外流进一步松散化,这使得本地居民对外来移民的接纳度更高,移民迁入后并没有受到原本强内部社会关系网络的排斥。

(3)政府的介入和支持是移民参与地方公共空间实践的重要推力,从初期自上而下的发展规划,到后期持续地输入相应的资金、资源和关注,均促使明月村移民或主动或被动地参与到村集体的公共活动中。这也说明了生活方式型移民在迁入地的日常实践受到了具体情境的影响,而政府的介入和有序引导对移民的社会融入和发挥对迁入地社会文化的积极作用提供了重要的保障。

激活乡村公共空间、重构乡村空间的公共性是推进乡村振兴的重要方面。在重构乡村公共空间的以往研究中,或关注于自上而下的政府土地景观统筹规划[12],或聚焦于对乡村传统公共文化空间的复兴[3],如庙宇、祠堂等。随着乡村休闲旅游的发展,人口从城向乡流动的现象日渐常态化,明月村的案例为重构乡村振兴提供了新的实施路径。在旅游发展的推力下,来自城市的生活方式型移民也可以成为乡村公共空间振兴的重要实践主体,并通过与村民建立联结互动,从内部实现对乡村空间公共性的激活。同时,明月村移民参与重构的公共空间并不是传统的乡土公共空间,他们将自身携带的城市文化植入乡土领域,构建了交织着城与乡的文化情感特征的空间。尽管这种拼接的空间景观可能存在争议,但对于明月村这种传统文化较为淡化的空心村来说,城市文化的移植能重新激活乡村空间的活力,也不失为振兴乡村公共空间的一个可行的选择。

中国乡村公共空间的转变与乡村功能的演化密不可分[33]。传统时期,乡村是基于天然的地缘、血缘互动关系构建而成的共同体,乡村公共空间则是在这种天然关系互动下形成的自主型内生发展空间[34],主要体现为具有深化地方共同记忆和认同功能的文化空间。20世纪50—70年代,中国乡村成为国家行政力量规训体系下的基层构成单位,乡村公共空间成为行政嵌入的空间,在一定程度上维系和增强了村民的集体意识和国家认同[35]。改革开放之后,自由市场经济渗入乡村社会,以集市、小卖部门口等为代表的民间基层经济贸易的公共空间逐渐成为了乡村公共空间的主要构成[33]。21世纪初期,“城市中心主义”的现代化发展观导致乡村在个体选择中被疏离[36],大量的人口流向城市,乡村公共空间出现了萎缩的颓势[4]。当前,在乡村振兴的国家发展战略背景下,中国乡村如何转型发展、乡村公共空间如何重构转变是乡村研究学者亟需思考的问题。明月村的案例显示,旅游为乡村转型提供了一条新路径,旅游介入下的乡村从生产功能向消费功能转变,生活方型移民、游客等成为空间新的行动主体构成,乡村公共空间呈现了绅士化以及城乡文化混杂的新特征。这种不同于以往历史阶段的乡村功能与公共空间特征,体现了当下乡村转型的多元可能,有助于在推进乡村振兴与重构的进程中以更为多元化与包容性的视角理解不同主体的地方实践作用。