叶淑华:把天文当作一辈子的浪漫事业

2022-12-08王新同

王新同

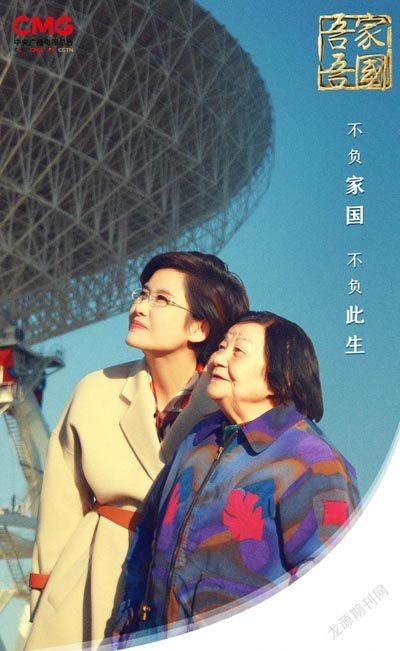

她是中国第一位女天文台长,38岁就成为“北京时间之母”;在浩瀚宇宙中,有一颗小行星以她的名字而命名,这是国内第一颗以女性名字命名的星星;她就是传奇女院士、人们心目中的“中国天文界最亮的那颗星” 叶叔华!她和团队建成的亚洲第一射电望远镜,为我国的探月工程作出巨大贡献。在2021年11月召开的第四届世界顶尖科学家论坛上,她全英文演讲,视频一经发出,迅速冲上热搜第一。如今,95岁的她依旧每天到天文台上班。

38岁,成为“北京时间之母”

今年95岁的中科院院士叶叔华,出生在广州。年幼时,迫于战乱和生计,叶叔华跟随家人辗转迁移好几个地方才完成学业。1945年抗战胜利,喜欢文学的她曾想报考古文专业,但在父亲的建议下,叶叔华选择了中山大学数学天文系。1949年大学毕业后,她和同样喜欢天文的同窗程极泰(混沌理论专家)结为连理。

1950年暑假,叶叔华和爱人程极泰一起到南京紫金山天文台求职。工作人员却说:“天文台只招一个男的,不要女生。”倔强的她吃了“闭门羹”后并不服气,她提笔写了一封长信,给当时的台长、天文学家张钰哲。台长被叶叔华的执着和追求感动,1951年底她被录用,进入当时紫金山天文台所属的上海徐家汇观象台,成为徐家汇观象台有史以来的首位女性研究员。而丈夫程极泰则去了复旦数学系工作,就这样夫妻俩在上海安了家。

叶叔华说,当时全国就只有这一家完备的时间工作站,分别在上午11点和下午5点通过电台发布时间讯号。当时工作条件很苦,在半地下室办公,工作人员就4个。叶叔华进入观象台的第一项工作是观测恒星、计算恒星时,再换算成世界时。

建国之初,我们还没有统一的全国地图,影响到大型工程建设。很多省份还没有精确测量,3万测绘工作人员奔波在全国各地。而测绘离不开天文授时,如果天文时间测得不准,地图就拼不起来。

叶叔华知道,当时的条件,根本无法满足国家对高精度授时工作的迫切需要。1955年,徐家汇天文台购置和改装了一些仪器,在授时方面,从德国购买了一具大型石英钟,使时号发播的均匀性马上达到国际先进水平;后来又从俄罗斯学到光电中星仪技术,观测精度马上就提高了。

由于徐家汇观象台在我国东端,发播的时号在西部不容易收到。中科院决定在西安附近选址建设新的授时台,也就是现在的国家授时中心。1958年,筹建我国世界时综合系统的重担,落在了32岁的叶叔华身上。

叶叔华受命带领团队反复试验、校准,攻克数学模型难题,在全国天文机构增设天文测时,历时6年,终于建立了我国独立测算的世界时。通俗来讲,如今我们所使用的“北京时间”,就是叶叔华团队当时校准的成果。

1965年,“北京时间”横空出世,这年叶叔华仅38岁。她也因此被称为“北京时间之母”!

把天文当做一辈子的浪漫事业

1970年,“上山下乡”后的叶叔华恢复工作。她了解到,文革期间,国内天文学都停滞了,世界技术却日新月异。比如新出现的VLBI(甚长基线干涉测量)的分辨率,比传统观测仪器提高了几十倍,而且不需要电缆,各个天文台站借助原子钟就可以连接起来,相距可达几千公里。更让叶叔华振奋的是,这一技术利用空间射电源,银河系外也能观测到,VLBI技術可以用在天文的许多方面。

1973年,叶叔华提出发展VLBI的计划。第一步需要建造25米的射电望远镜,她去电子工业部申请,只找到一位处长,说明来意后,这位处长直截了当一口回绝了她,处长在案边继续批公文,叶叔华就在对方办公桌前不远处,默默地站了15分钟。处长见她很是执着,建议她第二天去找局长,于是她就不停地往局长办公室跑,局长最终拍板同意。

她挑选了一批骨干,决定先试制6米望远镜。叶叔华在上海建了一个6米望远镜后,和德国的100米望远镜做了首个欧亚大陆的联合观测,果然成了。她就提出在中国建三个站,上海、乌鲁木齐和昆明,都是25米的望远镜。叶叔华清楚,提出这三个站组成全球最大的三角形,其他国家都没有这个魄力。

因为建设需要花很多钱,当时的经费只够建两个,这就意味着乌鲁木齐和昆明只能二选一。对此,叶叔华想得长远,上海到昆明1000多公里,到乌鲁木齐是3000多公里,要力争尽可能高的分辨率,这个联网的距离就要尽可能远,如果以后还要和欧洲联网,更应该建在乌鲁木齐。

1981年10月,叶叔华担任上海天文台台长,也是中国第一位女天文台长。VLBI项目在中科院立项,正式上马。1983年,在叶叔华带领下,上海天文台在第一研究室建立了射电天文研究小组,专门从事VLBI技术的研究。

1994年,经国际天文学联合会批准,紫金山天文台把该台发现的小行星3241号命名为“叶叔华星”,这是国内第一颗以女性名字命名的星星!

1995年7月,叶叔华为了争取更广阔的国际合作空间,准备前往美国参加“国际大地测量与地球物理学术大会”。让人没有想到的是,在这个紧要关头,丈夫程极泰不小心摔断了股骨头,急需进行手术治疗。

留在家中照顾丈夫,还是去美国参加会议?叶叔华陷入两难,程极泰明白叶叔华此行的重要意义,如果这次放弃,还需要再等4年,他鼓励妻子不要放弃美国的会议。叶叔华咬着牙狠了狠心,请求医生尽早做了手术。她只得安排好后续照顾事宜、忍痛作别手术才过三天的老伴,便踏上了去美国参加这次会议的征途。

会上叶叔华陈述时,遭到很多质疑,她舌战群儒,几乎每天都在平息这些充满偏见的反对声。但令丈夫和儿子高兴的是,在那一次的“国际大地测量与地球物理学术大会”上,叶叔华提出的国际合作项目计划最终得以通过。

1996年,叶叔华发起成立的“亚太空间地球动力学”(APSG)国际合作计划在上海启动,20个国家和地区参与其中,APSG中央局总部设在上海天文台,首届主席则由叶叔华担任,这是首次由中国科学家主持的国际天文合作计划。

95岁依然年轻,一生都在打破“玻璃天花板”

上世纪90年代,赶上我国启动“探月工程”,之前我国航天器最远只去过8万公里远的太空,而地月之间有38万公里。当时面临一个棘手难题,卫星飞到月球附近要改变轨道,需要非常精确的空间测量。叶叔华说:“如果飞船没有按照原定轨道走,要么撞上月球,要么飞到很远的地方,这两个都是‘大失败’。”

她和上海天文台的同事跑到北京主动请缨,领受了任务。为更好发挥VLBI网的作用,2008年,叶叔华再次高瞻远瞩地提出,建设上海65米全方位可动的天马射电望远镜。4年后“天马”落成,它是亚洲第一射电望远镜!

2013年12月,“天马”全程参加了“嫦娥三号”实时观测,使我国VLBI网的灵敏度,提高至2.6倍以上。叶叔华非常自豪地说:“未来不管航天器到木星、土星或是太阳系边缘,测轨都不在话下。”

作为中国第一位女天文台台长,叶叔华潜心于天文事业研究的同时,也在身体力行地推动中国天文的科普工作。作为一名热心社会科普事业的志愿者,她经常在百忙之中抽出时间为青少年学生指导科学实验活动、做科普报告、在广播和影视媒体上讲课,并参与编辑了新版《十万个为什么》等科普著作。

她常说,科学工作者自身就是科普的最大受益者,自己从一张白纸到成为天文学领域的专家,就是受到大量天文科普作品的不断启发和影响。于是她不断走进中小学校园,科普天文知识,解答科学疑问。

叶叔华说,作为一座国际化的大都市,上海一直没有一座天文馆,这是积压在她心里40多年的一个结。让叶叔华欣慰的是,在她和一些科学家持之以恒地推动下,上海天文馆终于在2021年6月正式开馆,今后将成为天文科普和教育的重要场所。

作为国际著名天文学家、我国天文学重要奠基人、战略科学家的叶叔华,她的典型事迹却很少为人所知,2021年,有导演专门为她拍了一部纪录电影《星河一叶》,去年7月20日首映式在科学会堂举办。经媒体报道后,引起很大反响。

在2021年11月召开的第四届世界顶尖科学家论坛上,95岁的传奇女院士叶叔华,再次引起世界的关注。她全英文演讲,“If you want to get something , you have to fight for it.(如果你想获得平等,必须为之奋斗。)”她提到了女性在职场上的“玻璃天花板” 事实上,女性承担的家务和家庭的负担更大,需要照顾小孩、老人,要让家庭和睦。作为一名女性,同时作为一名职场人、作为一位科学家或者工程师是很不容易的。其实她的一生,都在不断打破“玻璃天花板”。演讲视频一经发出,迅速冲上热搜第一!

大可颐养天年的叶叔华,如今依旧每天到天文台上班,上午9点来到办公室,一直工作到下午。翻阅文献了解国际上和台里的最新进展,她说自己还有一个愿望,希望能在太空放两个30米口径的射电望远镜,在深空开展精密低频段射电观测,空中的两个射电望远镜一旦与地面上的高科技设备形成响应与配合,也许将为人类探索宇宙奥秘带来更大的惊喜和变革。

作为首届“中国十大女杰”,叶叔华在天文上取得了如同星星一般耀眼的成就:与同仁奠基了我国世界时系统;建立亚洲首个具有三种新技术设备的国际地面参考坐标基准站;建成亚洲第一射电望远镜,为我国的探月工程作出巨大贡献。有人赞叶叔华是“中国天文界最亮的那颗星”,她却笑着说:“我只是一粒小小的芝麻,在漫漫宇宙长河中,不值得一提。”

天文是葉叔华一辈子的浪漫事业,这早已是她生活的一部分。现在叶叔华的身体仍然硬朗,思路十分清晰,宇宙的生命是无极限的,而95岁的她,依然浪漫又年轻!