民族村寨旅游空间非正义与经济边缘化

——基于四川阿坝色尔古藏寨案例

2022-12-08陈兴余正勇

陈兴 余正勇

伴随着民族和乡村地区旅游发展的深入,旅游空间实践成为旅游研究领域重要的研究议题(1)郭文、王丽、黄震方《旅游空间生产及社区居民体验研究——江南水乡周庄古镇案例》,《旅游学刊》2012年第4期,第28页。,对其实践逻辑、运行机制和效能影响等内容的探讨具有实践和学理的双重意义(2)郭凌、王志章、陈丹丹《旅游影响下城市历史街区的空间再生产研究——基于列斐伏尔空间生产理论视角》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2016年第4期,第53页。。现有研究和大量实践表明,旅游空间实践对处于边缘地带的民族村寨发展具有积极效能:一方面,旅游作为经济发展手段,能有效带动民族村寨居民脱贫致富(3)冯伟林、陶聪冲《西南民族地区旅游扶贫绩效评价研究——以重庆武陵山片区为调查对象》,《中国农业资源与区划》2017年第6期,第162页。;另一方面,旅游构建了边缘地区与国家政策话语的政治联结(4)孙九霞《旅游发展与边疆的去边缘化》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2011年第2期,第11页。,是民族地区融入中心和去边缘化的重要动力(5)孙九霞、王学基《川藏公路与鲁朗社区的旅游中心化》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2017年第6期,第40页。。然而,由于旅游空间实践中多元利益主体的存在,在资本及权力作用影响下,也有部分地区出现了旅游中心化后又重新走向经济边缘化的现象。

所谓经济边缘化,是指某地区在宏观经济环境中的重要性和影响程度大大降低,经济发展水平和人民生活水平增长缓慢甚至降低,相对于主流地区逐渐衰落(6)修春亮、李红、于海桓《全球化背景下地方城市的边缘化问题》,《城市规划》2003年第9期,第23页。。主要表现为经济收入少、经济增收渠道有限、经济发展后劲不足、整体经济贫困落后(7)乔召旗、林郁、张体伟《民族地区自发移民经济地位“边缘化”的研究——基于云南移民聚集区的实证分析》,《农村经济》2009年第7期,第119页。。对旅游发展导致的经济边缘化,现有研究主要从政策资本、空间权力、利益分配和行动主体等方面进行了探讨,认为旅游实践的边缘化现象是多种因素和关系等相互作用形成的,包括粗放型经济政策和市场化公共政策的限制(8)饶勇《旅游开发背景下的精英劳动力迁入与本地社区边缘化——以海南三亚为例》,《旅游学刊》2013年第1期,第51页。、空间内部资源的争夺与妥协(9)杨洋、蔡溢、周秋文等《旅游影响下民族村寨社会空间演化过程与机理研究——以贵州西江苗寨为例》,《世界地理研究》2020年第1期,第197页。、多元主体间的权力差异(10)郭文《空间的生产与分析:旅游空间实践和研究的新视角》,《旅游学刊》2016年第8期,第33页。、基层组织排斥(11)郑文换《民族村寨的衰落:组织排斥、经济边缘化与文化断裂》,《广西民族研究》2016年第1期,第65页。、地方居民保守的就业心理及落后的受教育水平(12)刘俊、楼枫烨《旅游开发背景下世居少数民族社区边缘化——海南三亚六盘黎族安置区案例》,《旅游学刊》2010年第9期,第48页。、空间转变后劳动技能的不适合与新技能欠缺(13)张骁鸣、陈熙《北京798艺术区旅游发展背景下的边缘化现象及其解释》,《旅游学刊》2012年第9期,第86页。等,学者大多侧重对地方居民等群体的边缘化现象解释和旅游冲突事件的机制分析(14)黄薇薇、沈非《边缘型旅游地研究综述及展望》,《人文地理》2015年第4期,第29页。。事实上,社会性因素是旅游发展导致经济边缘化的重要原因。旅游空间实践未能兼顾多元利益主体的诉求,旅游地居民的权能未得到充分的尊重,出现了空间非正义,即旅游空间使用、分配和消费等过程或环节中存在不正义、不公平的现象,引发空间挤占、主体权能弱化、机会及利益分配不均等现象(15)郭文《神圣空间的地方性生产、居民认同分异与日常抵抗——中国西南哈尼族箐口案例》,《旅游学刊》 2019年第6期,第103页。,进而演化为社区冲突(16)庄淑蓉、杜芳娟、叶仕安《多维贫困视角下的旅游扶贫与空间正义研究——以贵州施秉喀斯特世界遗产地社区为例》,《人文地理》2020年第2期,第35页。、居民抵抗和空间分异等困境(17)赵忠艳、贾仲益《空间正义:云南瑞丽市傣族姐岗村空间变迁的文化冲突与化解》,《广西民族研究》2020年第1期,第51页。。但现有研究中,对空间非正义导致民族旅游地走向经济边缘化的演变历程及内在机理还缺乏深入探讨。因此,本研究拟基于空间正义理论视角,选取“边缘化-旅游中心化-经济边缘化”典型案例,通过实证研究和质性分析,解读旅游空间实践中导致民族旅游地走向经济边缘化的主要机理,提出民族村寨旅游空间实践良性发展的对策和建议。

一 研究方法与设计

(一)案例选取与概况

本研究选取四川阿坝色尔古藏寨作为实证研究案例,其旅游实践过程具有“边缘化-旅游中心化-经济边缘化”的典型特征,对本研究具有重要的实证意义。色尔古藏寨位于四川阿坝藏族羌族自治州黑水县色尔古镇,紧邻302省道,距黑水县城60公里。藏寨依山就势、傍河而建,包括上寨、下寨、娃娃寨三个寨子。全村共计158户、547人,劳动力277人,村组干部9人,均为嘉绒藏族。全村可耕土地300亩,农副产品以甜椒、土豆、玉米等为主。2000年以前,藏寨产业结构单一,整体经济落后。自2003年始,当地政府基于地方经济发展诉求,开始摸索发展藏寨旅游。经过十几年的旅游实践,色尔古藏寨大致经历了边缘化(2003年以前)-旅游中心化(2003-2017年)-经济边缘化(2017年以来)三个阶段。截至2019年底,色尔古藏寨的旅游业发展基本陷于停滞,整个藏寨处于经济衰退和空心村的状态。

(二)研究思路及方法过程

本研究基于空间正义视角,对色尔古藏寨旅游空间生产实践进行批判性审视,首先对其“边缘化-旅游中心化”的阶段特征与空间演变过程进行梳理,再对其“旅游中心化-经济边缘化”的过程表现和演变机制进行审视和分析,进而提出色尔古藏寨旅游空间实践的演变逻辑。

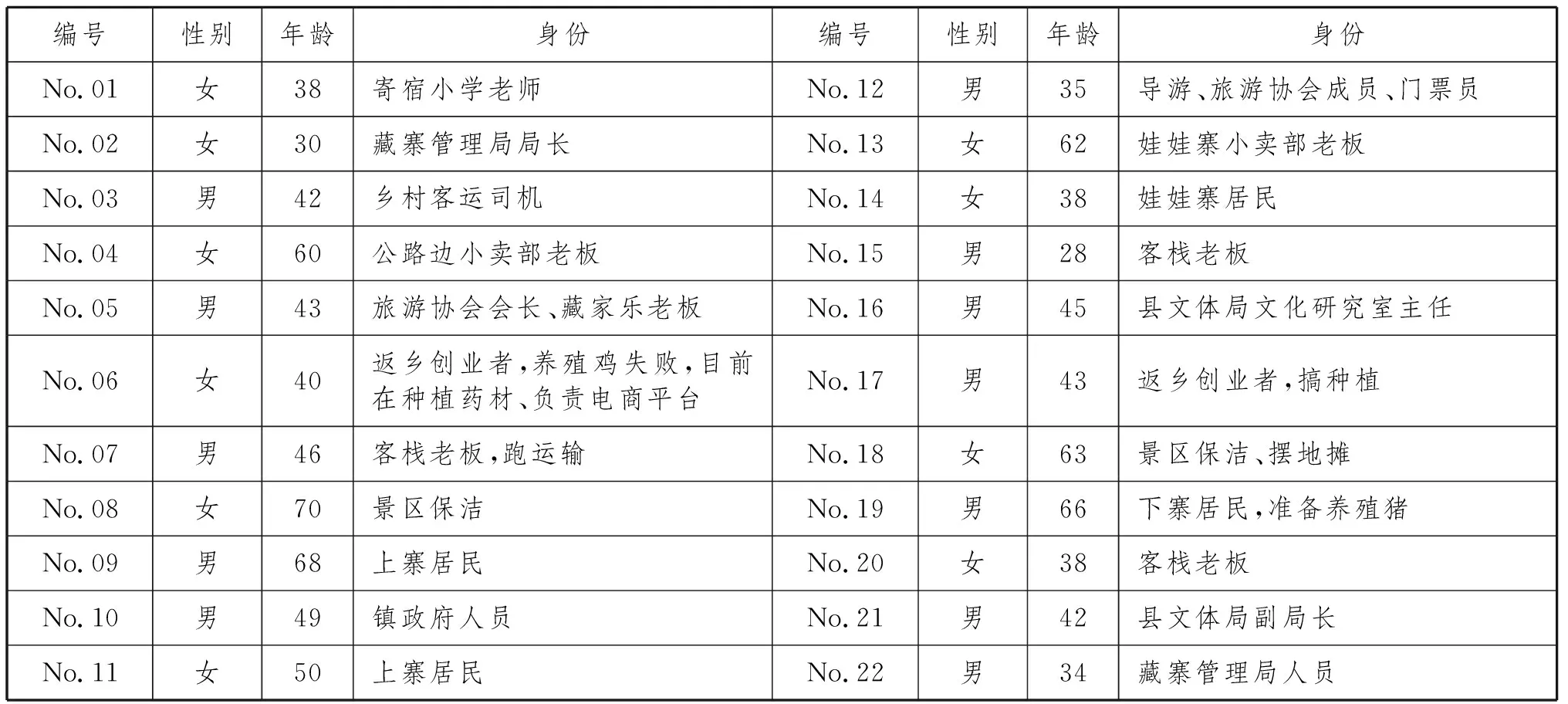

本文通过深度访谈为主的质性研究方法收集案例地资料。笔者于2019-2021年多次前往色尔古藏寨调研,在黑水县旅游局工作人员的推荐下入住当地村寨协会人员和居民家中,展开深入访谈和调研,围绕村寨基本概况、生产生活、旅游发展历程、空间使用与活动、空间生产及诉求等内容先后访谈了22人,访谈对象涉及居民、旅游局工作人员、政府人员、管理局人员、协会成员等群体(见表1)。同时将获取的规划文本、地方志、文件图片等与访谈材料做比对分析,并做必要的求证及补充调研,进而全面把握色尔古藏寨的旅游空间实践历程。

表1 受访者信息列表

二 民族村寨的地方景象与旅游中心化

因地处边缘区位,色尔古藏寨相对封闭,流动性弱,受外界干扰小,因此孕育出宝贵的地方性文化生态与资源,主要在聚落建筑与器物符号上呈现出独特的地方景象,为之后走向旅游中心化奠定了地方性优势。

(一)色尔古藏寨的地方景象

色尔古藏寨地处河谷缓坡带,历史上战乱频发,造就了当地藏族同胞群居的特征,房屋集聚,彼此紧密连接,屋顶相互衔接,纷繁复杂的地下水网和路网,形成系统、全面的防御体系。在长期生产生活实践中,古藏寨文化与村落空间不断交织与影响,在建筑特色、习俗景观等方面呈现出独特的异域风貌,被称为“神秘古堡”。

藏寨两翼农田呈扇形分布,林木散落河谷之中,山顶岩石裸露,色调单一。民居建筑以土木石结构为主,就地取材,用片麻石和泥土垒砌而成,色调古朴,与山石融为一体,在岁月的沉淀下显得古老而朴素。碉楼多为二层到三层,呈台柱形,一层养牲畜,二层住人,三层“神仙”居住。藏族同胞信仰渗透于建筑景观,同时,丰富多样的建筑图景也源自生活日常。在图腾、白石等信仰影响下,藏寨门楣和窗户上堆砌白石,放猪的下颚骨;门上贴对联,挂鸡蛋壳,悬碰头巾;屋顶放粮仓,修四角,房屋内设火塘、祭祀台作祭祀祈祷用;后山上左右各设有“男女庙”(拉则)一座,覆盖风马旗,供奉五谷杂粮,表达对山神的敬畏。

(二)“地方”吸引下的旅游中心化

边缘化状态保留的独特空间与地域文化,构成了旅游发展的核心吸引力(18)孙九霞、苏静《旅游影响下传统社区空间变迁的理论探讨——基于空间生产理论的反思》,《旅游学刊》2014年第5期,第80页。。在边缘化状态下,具有原真性和完整性的地域文化,为色尔古藏寨的旅游开发与空间实践奠定了重要基础。随着全球化与现代性的影响,色尔古藏寨独特的地方景象成为都市游客凝视和向往的异域空间,藏寨空间的旅游经济价值逐渐突显,在政府主导下开始实现向旅游中心化的过渡。首先,自省道302建成使用后,藏寨外连茂县、内接黑水,成为内外交通的关键节点,旅游可进入性得到改善,旅游要素流动的便利性增强;其次,藏寨通过村落提升规划、景观塑造、实施亮点工程等对地方性资源加以编排和凝练,将地方空间置于规划治理和旅游展示的中心,强化了旅游吸引力;再次,通过征召和动员地方主体以开办藏餐馆、藏家乐以及从事导游、歌舞表演、土特产品售卖等形式参与旅游开发实践,吃上了“旅游饭”。在高涨的旅游发展势头下,有关色尔古藏寨的旅游报道相继涌现各大媒体网络,村寨被纳入现代旅游消费体系,实现了去边缘化的转变。

在“地方”吸引下,色尔古藏寨的旅游经济效益显著。尤其在2010-2017年,藏寨旅游发展进入黄金时期,旅游人数和收入逐年增加,2017年旅游人数达到10123人次,旅游收入超过14万元(19)数据来源于色尔古藏寨管理局。。“游客人流量最多时达千人左右,少的时候也有几十人,收入还是可以的”(No.06);“依托旅游发展,藏寨拥有接待户27户,接待床位166张,基本满足平时游客来色尔古游览的需要”(No.02);“那几年游客多,导游不够,我们专门从阿师(阿坝师范学院)长期聘请五六个学生导游才勉强维持”(No.05)。同时,在实现旅游中心化的过程中,还带动了村寨传统产业的发展,“果树种植借助旅游发展带动地区居民人均增收5000-6000元”(No.10),并促进了村寨文化风貌的保护。旅游消解了边缘,从经济到社会、文化多个层面弥合了核心与边缘区域的差距(20)张波《论旅游对接待地社会文化的积极影响——以云南丽江为例》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2004年第4期,第71页。。

三 民族村寨旅游空间实践与空间非正义

(一)色尔古藏寨旅游空间生产实践

色尔古藏寨旅游空间生产首先着力于对藏寨物质空间的改造实践。在政府的主导下,藏寨重点围绕基础设施的硬件改造、空间区划、房屋建筑修整、配套设施建设等工程性项目展开旅游空间实践(21)2008年对藏寨受灾房屋进行重建和修复;2010年对藏寨路面、环境、门窗进行风貌改造;2011年藏寨被纳入第二批精品旅游示范村建设;2014年成功入选中国第二批传统村落名录;2015年根据县级全域规划,按照民俗文化生态区进行规划改造,修建黑水民俗文化景观墙,招标藏家水寨项目,建藏式仿古街道、藏式民居、锅庄广场等;2016年进行藏寨整体风貌改造,修建旅游厕所4座;2020年招标色尔古旅游酒店,于莲花岛处投建。。为恢复和强化藏寨建筑的古朴风貌,2010年地方政府投入两千多万元进行藏寨风貌改造,遵循“修旧如旧,保护传统”的原则,采用原木对房屋门窗进行改造,修复传统古寨碉楼,增强古寨特色韵味,并新修了4个锅庄广场。

色尔古藏寨旅游空间实践中,在资本与权力的作用下,主要基于景观符号系统进行空间表征建构。首先基于“古老”、“神秘”等主题设定藏寨的旅游空间构想,以 “神秘古堡”等定位旅游形象。在藏寨中心区域打造民族文化景观墙,挖掘地方特色文化习俗和景观标识,借助景观意向的实体化和创新设计,再现民族历史景观与传说场景,力求将藏寨的地方性文化在有限的景观墙面和雕塑中展示给游客,塑造供游客观看、阅读和冥想的文化空间。“锅庄广场和道路旁猪下颚骨雕塑源自原物的模型再现,将花盆做成鸡蛋壳样式,同时在政策和资金上鼓励和引导居民开设藏家乐和住宿参与旅游功能空间生产”(No.21)。为突显地方文化特色,在村寨入口、入寨长廊及墙面等处有意放大和展示经编排的藏族同胞图腾崇拜元素,色彩鲜艳大胆;并组建专门的锅庄舞蹈团,在锅庄广场进行展演。

在空间表征和游客体验的互动响应下,色尔古藏寨的地方性叙事得到强化,各种宣传资料、媒体、导游讲解以及游客评论形塑出藏寨“神秘”、“东方古堡”、“嘉绒藏族第一寨”、“川西北小布达拉宫”等地方性特征,不断建构着旅游者对色尔古藏寨的空间想象。

(二)旅游空间生产中的空间非正义

1.居民空间的挤占

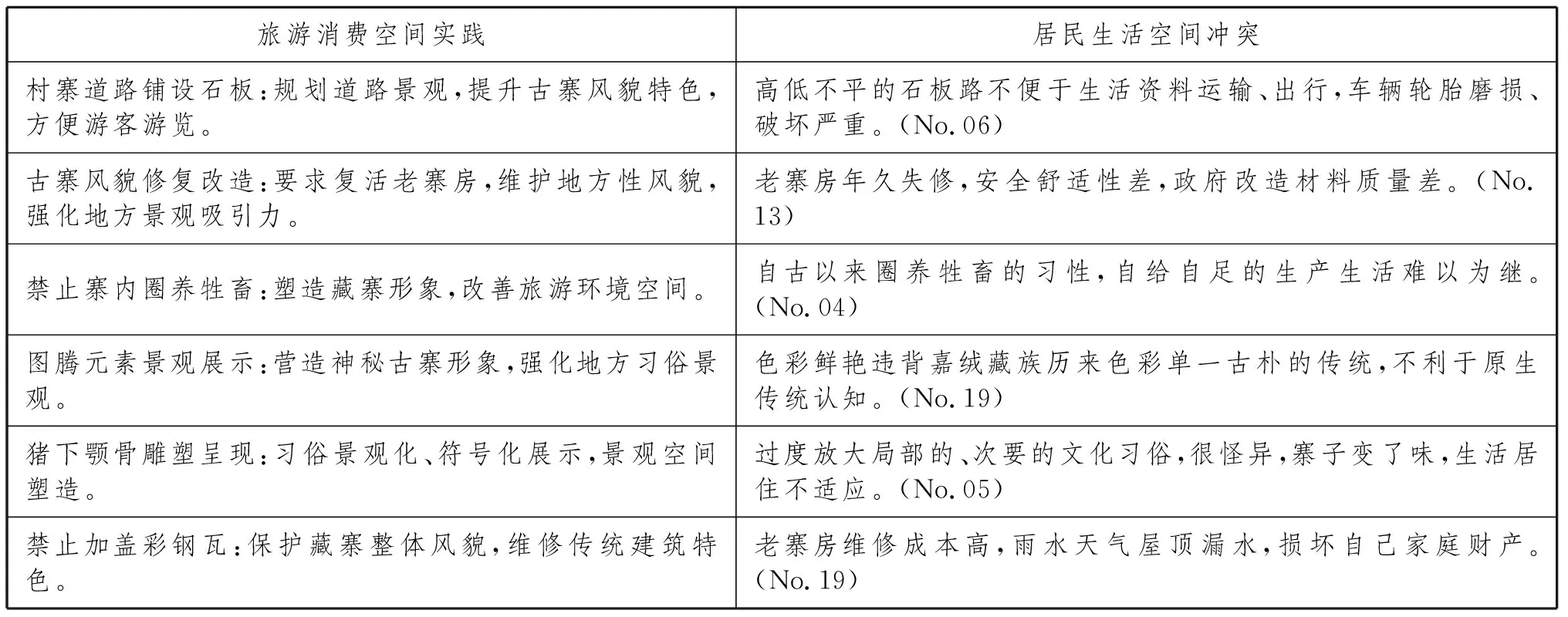

在旅游空间生产过程中,由于空间分配和使用等环节的正义缺失,实践主体往往重视旅游消费空间塑造而忽视了居民日常生活诉求(22)郭文《空间的生产与分析:旅游空间实践和研究的新视角》,《旅游学刊》2016年第8期,第34页。。色尔古藏寨旅游空间生产中的空间挤占,表现为旅游消费空间对居民生活空间的挤占。政府主导的藏寨旅游空间表征实践主要遵从市场逻辑,强调空间的交换价值和经济效益,为迎合旅游者对藏寨民族文化的景观凝视和体验需求,忽视了居民对日常生活的诉求。对藏寨物质空间的改造和景观符号系统的建构未能听取和兼顾居民的意见和想法,诱发藏寨旅游消费空间与居民生活空间的多重矛盾。例如,为满足旅游环境改造要求,政府规定村寨主道铺设高低不平的石板、禁止养猪和加盖屋顶彩钢瓦等,却未曾提出相关的弥补或替代方案,这些举措有悖于居民传统的生产生活方式和习性,但居民不得不做出让步和妥协(见表2)。色尔古藏寨旅游空间生产中的空间挤占,也表现为权力与资本对居民生产空间的挤占。在旅游发展中,政府作为权力代表,具有双面性(23)郑文换《民族村寨的衰落:组织排斥、经济边缘化与文化断裂》,《广西民族研究》2016年第1期,第65页。:既是旅游策略方针的制定者,也是旅游参与者、利益的分配者和地方资源的掌控者。而资本奉行经济理性,具有“自利性”。权力为资本的进入提供便利和保障,资本为创造价值与权力协作,共同对藏寨旅游空间进行规划、分配、生产,该过程倾向于维护或优先满足权力与资本代表的利益空间,有意或无意地侵占居民主体的生产空间。空间是利益产生的重要生产资料和社会资源(24)郭文《“空间的生产”内涵、逻辑体系及对中国新型城镇化实践的思考》,《经济地理》2014年第6期,第36页。,但居民因生产空间受挤占而丧失了获取利益和发展的基础资源。除旅游空间规划对居民土地资料的占有外,一些处于优势地段的空间,大多被干部自身及其亲友等“圈内人”提前占有。依托血缘和熟人关系形成了不同的非正式组织小团体,其受益程度各有不同。“好多游客接待工作、有偿表演活动的人员基本是旅游协会的人确定和选择,大多是他们自己的亲戚和熟人”(No.14),“我一直在准备竞选村主任,等进了那个圈子(政府部门)拥有资源后,很多事情就方便多了”(No.06)。对于村民而言,挤入正式的权力组织圈层,成为最稳妥的获取资源的策略;否则,将面对不公平的空间和资源分配,终将因生产空间的不足或缺失而逐渐被边缘化。

表2 空间挤占冲突事例

2.社区权能弱化

旅游的介入,使藏寨空间权力主体由地方居民向政府、资本、游客等多元主体分散,引发社区权能的弱化,使居民陷入“低质权能陷阱”(25)郭文《空间的生产与分析:旅游空间实践和研究的新视角》,《旅游学刊》2016年第8期,第34页。。一方面,在政府主导下,藏寨空间权力由居民主体向政府机构(旅游局)和行业组织(协会)等过渡和集中;另一方面,旅游空间实践看似为居民提供了参与旅游发展的机会和平台,但由于自身文化水平、技能和资金限制,居民难以深入参与旅游发展,“我们没啥子文化,能力也低,大家对旅游都很陌生,政府怎么说我们就只能怎么做”(No.11)。同时,藏寨旅游未能形成权力的监督与制衡机制,缺乏代表居民利益的公益性组织和平台,居民在旅游空间实践中常常处于“失语”和被压制的状态。“每年村民大会对旅游事务从不提及,一来怕得罪领导,二来就算说了也没有用,没人会在意我们的想法”(No.04)。社区权能的弱化,致使藏寨旅游空间实践陷入居民“无感增长”的窘境,“发展旅游多年,对于项目、决策、收益情况从来没有公开或者让村子的人参与”(No.20)。

3.利益分配不均

藏寨旅游收益缺乏合理的分配机制,导致居民在旅游空间实践中无法实现利益共享。一方面,因空间挤占和自身知识技能的局限,居民获取的收益微薄;另一方面,受社区权能弱化的影响,居民难以享受应有的旅游红利和适当的收益补偿。“村寨开发后收取每人30元的门票,每年都收,但是我们老百姓没有得到过一毛半分”(No.07),对此很多村民表示不满。“每个寨子都有人参股,但是七八来年我们没有得到一点分红,让人难以接受”(No.17)。政府动员居民开办藏家乐和住宿,但带来的收益往往入不敷出。“政府叫我们开农家乐,我们积极地参与投入几十万之后没有游客来,即便有游客也主要是去负责旅游接待的那几家吃住,我们根本没有顾客”(No.15)。相比普通的居民,带头成立旅游协会的人员开办的藏家乐和客栈更具客源、政策、专业优势,严重挤占了其他经营业主的利益份额。

四 空间非正义影响下民族村寨重回经济边缘化

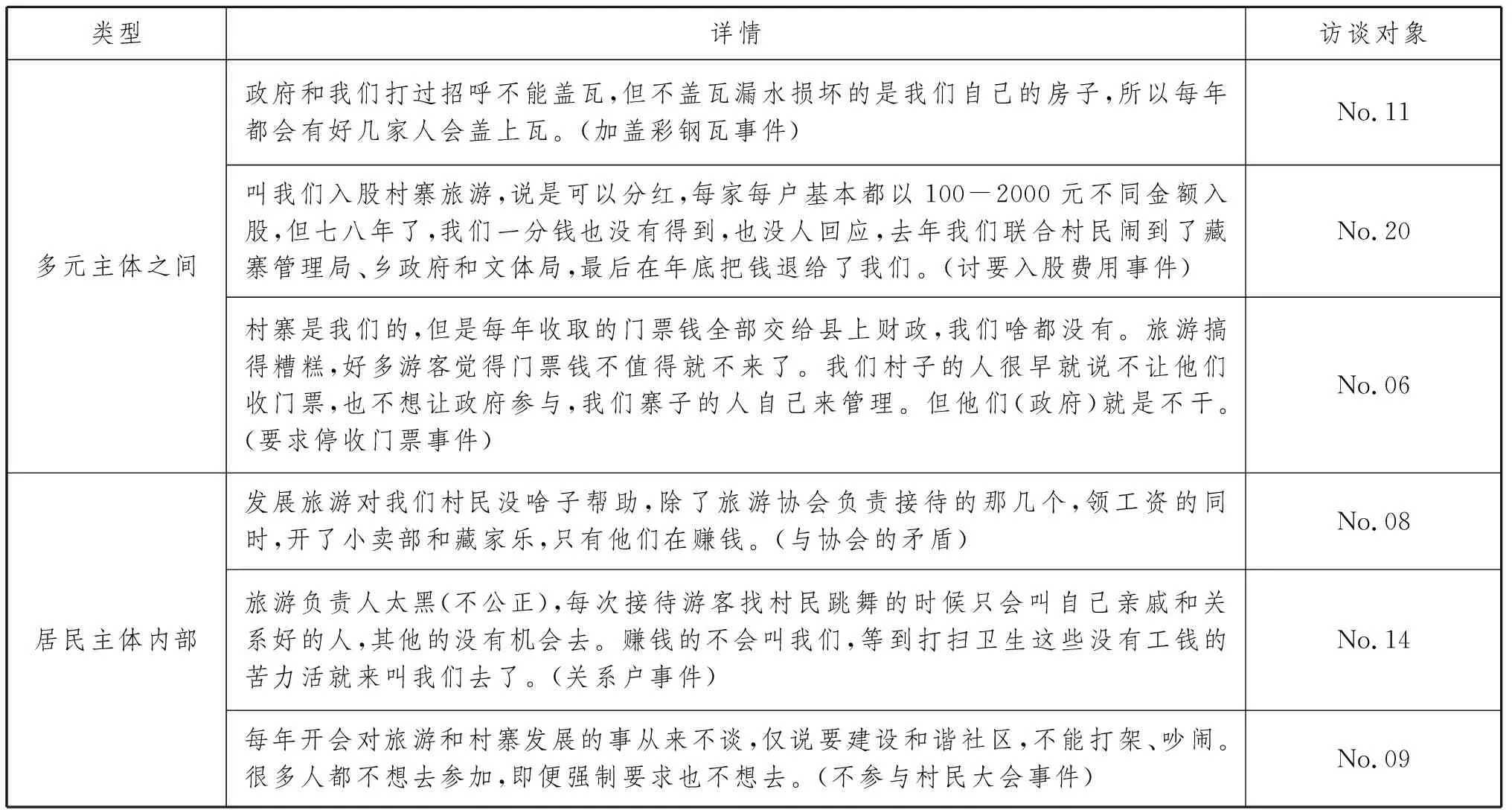

(一)社区居民对旅游空间生产的消极抵抗

旅游空间生产中出现的空间非正义,使社区居民滋生抵触情绪,最终演化为居民心理和行为方面的消极抵抗(26)郭文《神圣空间的地方性生产、居民认同分异与日常抵抗——中国西南哈尼族箐口案例》,《旅游学刊》 2019年第6期,第103页。。色尔古藏寨旅游空间的博弈和抗衡同时存在于多元主体之间与居民主体内部。对抗由最初的不满和抱怨,渐渐演变为个体和集体层面的冲突行为(见表3)。大多数居民都怀抱“不甘心”的心态,认为藏寨作为自己的家乡,自己理应有话语权并享有利益分配,因而产生了“加盖彩钢瓦”、“集体讨要入股费用”等居民与政府主体间的抗衡,也出现了“抵触关系户”、“疏离本地协会成员”等居民内部的消极事件。这些消极抵抗行为不仅影响着藏寨社区关系的维系和稳定,也严重制约了藏寨居民参与旅游发展的积极性,致使藏寨旅游空间的生产与再生产实践逐渐丧失居民主体作用。

表3 社区居民对旅游空间生产的消极抵抗

(二)居民主体作用缺失导致旅游发展乏力

色尔古藏寨居民主体作用的缺失主要体现在心理层面的认同分异与行动层面的参与缺位。权力与资本主导下的旅游空间生产,使居民从传统文化与生活空间的主人逐渐过渡为旅游消费空间的陪衬者,居民作为聚落空间与文化的传承者,未能得到应有的尊重和关照,在旅游空间表征中缺乏应有的权能。主人身份的弱化以及突兀的景观空间建构,最终影响了居民的地方认同。“本地人将现在的藏寨称为‘鬼城’,以前寨子很古朴,但现在布满奇异图案和猪颚骨雕塑,藏寨传统被过度消费和改变,村民在这样的社会空间转型中尚未转变自身角色,渐渐失去原有的地方认同,身份迷失最终表现为地方认同异化”(No.16)。与此同时,处于低权能状态的居民,在旅游空间生产中逐渐选择主动避让或忽视,不参与、不配合甚至故意阻挠政府的旅游开发行为。“寨子的旅游让大伙都太寒心了,没得啥子搞头(好处)”(No.14);“大家很失望,却没有办法改变,毕竟当官的说了算。有的被迫务工,有的伺机参与,有的与管理部门直接冲突对抗”(No.05)。居民作为地方旅游发展的核心要素,其主体作用的缺失导致旅游发展内驱力的消解和贫乏,致使旅游发展陷入乏力状态,藏寨旅游人数及收入开始逐渐下滑,2017至2019年,旅游人数从10123人次跌至6243人次,旅游收入从14.3万元跌至5.9万元(27)2017-2019年,色尔古藏寨旅游接待人数分别为10123、8984、6243人次;旅游收入分别为14.3、12.8、5.9万元。数据来源于色尔古藏寨管理局。受新冠肺炎疫情影响,2020年色尔古藏寨的相关旅游数据不做对比分析。。“最近几年藏寨旅游一直在走下坡路,景区门票也只是偶尔收,来访的游客少得可怜,寨子里基本上看不到人,很多设施已严重损坏”(No.06)。

(三)旅游产业效应失灵使经济发展陷入困境

旅游发展乏力,致使色尔古藏寨经济发展的旅游产业效应开始失灵。一方面,旅游经济的下滑,除了导致门票收入及住宿、餐饮等旅游要素经营效益严重下降外,还致使原本依附旅游产业发展带动的传统产业(如农业、手工业等)受到重创,藏寨居民总体经济收入急剧下降;另一方面,游客量的逐渐下降,使得藏寨旅游投资和创业吸引力下降,缺乏资本和人才的进一步投入,致使藏寨产业发展动能消弭。旅游产业效应失灵导致色尔古藏寨产业发展活力逐渐丧失,使其成为空有其表的失能村落。当地居民为了生计纷纷走出藏寨流向周边地区和城市,藏寨人口流失严重,留守人群多以老弱病残群体为主。“以前我们认为旅游能给村子带来发展,都积极地参与进来,但现在觉得无所谓了,不抱希望,为讨生活只有背井离乡,村寨也渐渐出现空心化现象”(No.15)。空心村问题使大量古寨建筑和土地资源闲置浪费,不少房屋因失修呈现破败景象;同时,人口流失导致藏寨文化传承后继无人,地方文化面临衰退困境。藏寨保护乏力又进一步加剧了经济发展困境,旅游产业效应失灵引发的经济发展问题,使色尔古藏寨重新陷入经济边缘化境地。

五 结论、讨论与建议

研究发现,旅游发展是色尔古藏寨经济发展的重要驱动力,旅游的介入使其由边缘化村落嵌套于区域治理体系、旅游市场消费体系和民族文化展示体系之中,实现了向旅游中心化的转变;在旅游空间生产中,由于对空间正义的忽视,最终导致色尔古藏寨又重新回到经济边缘化境地。通过对色尔古藏寨案例的解析,发现空间非正义导致其由旅游中心化向经济边缘化演变的内在机理在于,旅游空间生产中对居民空间的挤占、社区权能的弱化以及利益分配的不均,引发了社区居民的消极抵抗,进而导致居民主体作用的缺失,致使旅游发展乏力和旅游产业效应失灵,最终导致藏寨经济发展陷入困境,使其回到经济边缘化境地(见图1)。其过程首先表现为居民旅游发展权益的群体边缘化,然后演变为藏寨整体经济发展的边缘化。本研究为旅游发展驱动下的“中心-边缘”逆转换现象提供了解释视角。

图1 空间非正义影响下色尔古藏寨“旅游中心化-经济边缘化”演变机理

本研究认为,旅游实践是使民族村寨摆脱边缘化困境、实现乡村振兴的必由之路,但旅游空间生产须充分融入社区参与,权衡“资本与人本”关系,避免空间非正义和异化现象,应重构社区旅游权能协同发展的体制机制,发挥好村寨旅游经济带动效能。为此,本研究做出以下反思:一是民族村寨旅游空间生产应协调多元主体在旅游参与、服务管理和发展决策方面的平等对话和协商,调整民族村寨现有权力与资本强势主导下的旅游空间生产逻辑,重视对空间正义的维护,从而构建社区参与旅游发展的优质环境,保障社区居民的主体权力和利益分配地位(28)郭文、黄震方《基于场域理论的文化遗产旅游地多维空间生产研究——以江南水乡周庄古镇为例》,《人文地理》2013年第2期,第123页。,重视居民的创造力,激发居民参与村寨旅游实践的积极性和能动性;二是明确空间生产效能“以人为本”的需求面向(29)郭文《“空间的生产”内涵、逻辑体系及对中国新型城镇化实践的思考》,《经济地理》2014年第6期,第39页。,在空间调节机制和政策等方面协调人与空间的关系,重视旅游空间的使用价值与社会属性,构造属“人”的空间,防止旅游消费空间对地方居民生活空间的过度挤占或遮蔽;三是地方政府与上级旅游管理部门应通力协作,相互制衡监督,既要避免管理上的各自为政、相互扯皮,又要防止权力和资本强势主导下“非均衡性”发展对社区主体居民的空间权益挤占(30)刘阳、赵振斌《居民主体视角下民族旅游社区多群体冲突的空间特征及形成机制——以西江千户苗寨为例》,《地理研究》2021年第7期,第2097页。,遮蔽社区生产生活诉求与话语权;四是社区居民作为旅游空间生产的关键主体,其自身素质与能力制约着旅游发展效益(31)杨军辉、李同昇、徐冬平《民族旅游村寨居民文化补偿认知的空间分异及机理——以贵州西江千户苗寨为例》,《地理科学进展》2015年第9期,第1173页。,应定期组织居民开展旅游知识技能培训,增强社区旅游参与能力。这也是居民权能强化的有效途径,有助于居民“自我去边缘化”,进而使民族村寨保持旅游中心化发展的内驱力。

值得注意的是,民族村寨旅游空间的生产实践是一个主体多元、关系复杂的动态演变过程(32)谢菲、韦世艺《少数民族特色村寨旅游空间景观生产及其话语逻辑——基于广西龙胜各族自治县白面瑶寨的调查》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2019年第4期,第52页。,不同的发展阶段可能有不同的社会空间关系和组织结构。因此,对旅游空间生产现象及后果的分析,需要对村寨旅游空间生产过程进行持续性的关注和长期的田野考察。同时,除经济维度外,空间非正义给民族村寨边缘化带来的影响中,还包括社会、文化等多个维度,有待进一步深入研究。此外,空间正义和非正义作为社会空间评判研究的重要议题,为旅游实践及空间演变提供了科学的分析视角(33)王维艳《乡村旅游地的空间再生产权能及其空间正义实现路径——地役权视角下的多案例透析》,《人文地理》2018年第5期,第153页。。在旅游助力民族村寨实现乡村振兴的实践中,应基于空间正义理论视角,结合多样化的村寨案例展开多尺度的研究实践,科学审视旅游空间生产的效能和影响,规避空间非正义导致的村寨不均衡发展和空间异化,为民族村寨的乡村振兴提供科学指导。