塔里木盆地塔河油田西部斜坡区中下奥陶统古岩溶洞穴发育特征

2022-12-07张长建吕艳萍张振哲

张长建,吕艳萍,张振哲

中国石化 西北油田分公司 勘探开发研究院,乌鲁木齐 830011

塔里木盆地塔河油田中下奥陶统发育岩溶缝洞型储集体,其油气资源丰富[1-2]。前人针对塔河油田中下奥陶统古岩溶的研究成果丰硕,主要体现在:(1)厘清了中下奥陶统之上不同地层覆盖区的主要古岩溶期次,即塔河南部上奥陶统覆盖区主要为加里东中期Ⅰ幕和Ⅱ幕古岩溶作用,志留系覆盖区为加里东中期Ⅲ幕古岩溶作用,泥盆系—石炭系覆盖区主要为海西早期古岩溶作用[3-6];(2)基于古岩溶的主要控制因素和缝洞发育机制研究,提出了塔河剥蚀区非承压循环条件下的岩溶分带洞穴发育模式以及上奥陶统覆盖承压条件下的“层控型岩溶”、“断控型岩溶”发育模式[7-13];(3)基于洞穴成因机理厘清了地下河洞穴的类型分类,塔河主体区基于纵向岩溶带的识别划分了落水洞、渗流洞、厅堂洞、干流洞、支流洞和末梢洞等岩溶洞穴类型[7],依据地下河外部形态划分为单支管道型、网络状管道型、迷宫状岩溶管道型及分散孤立型等溶洞类型[3,8]。

随着勘探开发的推进,塔河油田西部斜坡区12区泥盆系覆盖区中下奥陶统古岩溶缝洞体逐渐成为重要动用目标[14-16]。西部斜坡区中下奥陶统岩溶作用以海西早期表生岩溶为主,其古水文地貌条件与塔河油田主体区岩溶高地、岩溶斜坡所处条件存在很大差异[17-18]。针对塔河油田海西早期深切曲流峡谷区的古水文地貌特征研究未开展,深切曲流峡谷区的洞穴成因、洞穴类型划分及洞穴溶蚀差异性不清楚,控制洞穴泥质充填的机制和因素不确定,以上制约了研究区岩溶缝洞型油藏的开发动用。

本文以塔河油田西部斜坡深切曲流区中下奥陶统古岩溶洞穴为研究对象,充分利用钻井资料及各种地震属性方法,刻画该区的古构造、古地貌、古水文及古岩溶洞穴的发育特征,还原古岩溶期喀斯特流域,划分岩溶盆地深切曲流峡谷区古岩溶洞穴的类型,分析不同类型岩溶洞穴的充填概率,为该区的井位部署提供地质依据。

1 地质概况

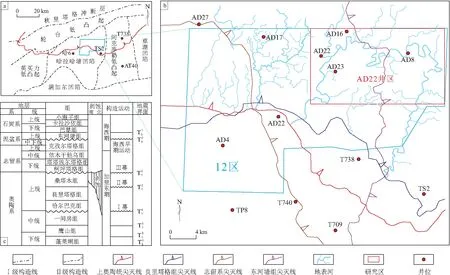

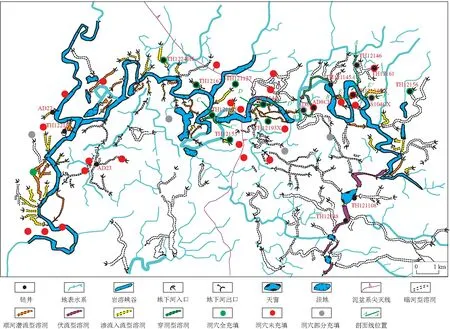

塔河油田位于塔里木盆地北部沙雅隆起阿克库勒凸起,是塔里木盆地典型的岩溶缝洞型油藏(图1a)。研究区为阿克库勒凸起与哈拉哈塘凹陷之间的西部斜坡区12区中东部(图1b),为目前塔河油田中下奥陶统的重要油气产能建设阵地之一。塔河12区经历了加里东中期—海西早期多幕次构造运动,致使该区地层发育条件非常复杂[19]。研究区奥陶系缺失恰尔巴克组、良里塔格组和桑塔木组,中下奥陶统表现为由南向北具有上倾尖灭的特征[4](图1c);本区中下奥陶统顶面覆盖了泥盆系东河塘组和石炭系,区内分布有东河塘组尖灭线,该尖灭线呈南北向延伸,与西部志留系尖灭线基本平行,向南延伸部分与上奥陶统尖灭线呈近直角相交(图1b)。

图1 塔河油田12区深切曲流峡谷区构造位置及地层简表

研究区中—下奥陶统顶面现今构造东高西低,岩性主要为一套开阔台地相泥晶灰岩—颗粒灰岩,从东向西方向呈现出一定的坡降特征,总体沿着中部曲流古河道流域发育较为平坦的单斜构造形态。受多期构造抬升运动和暴露型表生岩溶作用,研究区中下奥陶统顶部发育具有明显地貌分异特征的岩溶地表—地下水文地貌结构,是研究塔河泥盆系覆盖区海西早期表生岩溶条件、岩溶储层分区差异发育规律的有利区域。

2 中下奥陶统水文地貌特征

2.1 海西早期古地貌特征

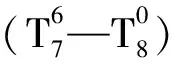

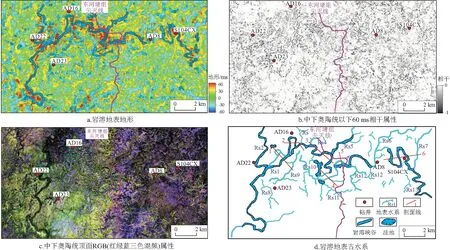

图2 塔河油田深切曲流区中下奥陶统岩溶古地貌和断裂分布

2.2 古水文条件

2.2.1 地表古水系特征

塔河地区地表古水系恢复技术主要包括趋势面、精细相干属性以及混频属性等方法[8,14]。通过提取研究区中下奥陶统顶部以下30 ms相干属性图(图3a)、中下奥陶统顶面趋势面分布图(图3b)和RGB(红绿蓝三色)混频属性图(图3c),对海西早期岩溶地表古水系进行了恢复及刻画(图3d)。

图3 塔河油田深切曲流区中下奥陶统岩溶地表古水系平面分布

研究区中下奥陶统岩溶地表水系可概括为以下四个方面的特征:

(1)可识别出1条主干水系(Rs1)和12条分支水系(Rs2—Rs13)。其中Rs2—Rs7为Rs1的北部分支水系,由北向南直接汇入峡谷;Rs8—Rs13为Rs1的南部分支水系,由南向北汇入峡谷,其中Rs8、Rs9、Rs10、Rs13间接通过暗河汇入峡谷,其他直接汇入峡谷。

(2)主干水系Rs1可分2段,上游段自东向西汇流,下游段自北向南汇流。蛇曲特征非常显著,东西流向段的河曲带弯曲率达到2.38,南北流向段的河曲带弯曲率为1.87,局部单个河曲的弯曲率可达10.51。

(3)主干水系Rs1河谷横断表现为峡谷,以对称型深而窄的“V”字形为主,其下切深大,谷壁陡峭,河谷宽300~400 m,下切深度100~150 m(图4)。

图4 塔河油田深切曲流区中下奥陶统地表水系横剖面

(4)岩溶古水系横剖面显示,沿着水系的延伸方向,河床高程整体不稳定,局部出现异常凸起地貌,表现为局部岩溶区域内干涸或间歇性水流经过的河谷和曲流丘(或离堆山)地貌,这类被废弃的曲流段为深切曲流截弯取直后的产物[22]。从上述地表水系特征来看,研究区中下奥陶统岩溶地表主干水系为典型的深切曲流,南、北分支地表水系向主干深切曲流汇流。

2.2.2 地下水系特征

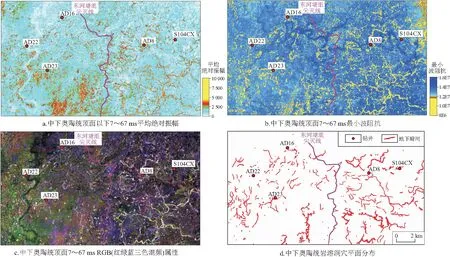

强振幅异常、波阻抗属性和RGB混相分频等是识别奥陶系地下河形态和边界的有效手段[8,17,23]。利用研究区中下奥陶统顶面以下7~67 ms平均绝对振幅属性(图5a)、最小纵波阻抗属性(图5b)和混频属性(图5c),结合洞穴实钻井标定刻画该井区地下河的平面分布结构(图5d)。从岩溶洞穴地震预测属性图可知,地表深切曲流对暗河的分布控制作用明显,暗河洞道多分布于深切峡谷的两岸区域,尤其以深切河曲的凸岸分布最为集中,其地形幅差大,有利于地下水排泄,也体现了深切曲流区峡谷强大的汇水能力。

图5 塔河油田深切曲流区中下奥陶统古岩溶洞穴平面分布

3 中下奥陶统岩溶洞穴发育特征

3.1 钻井岩溶洞穴特征

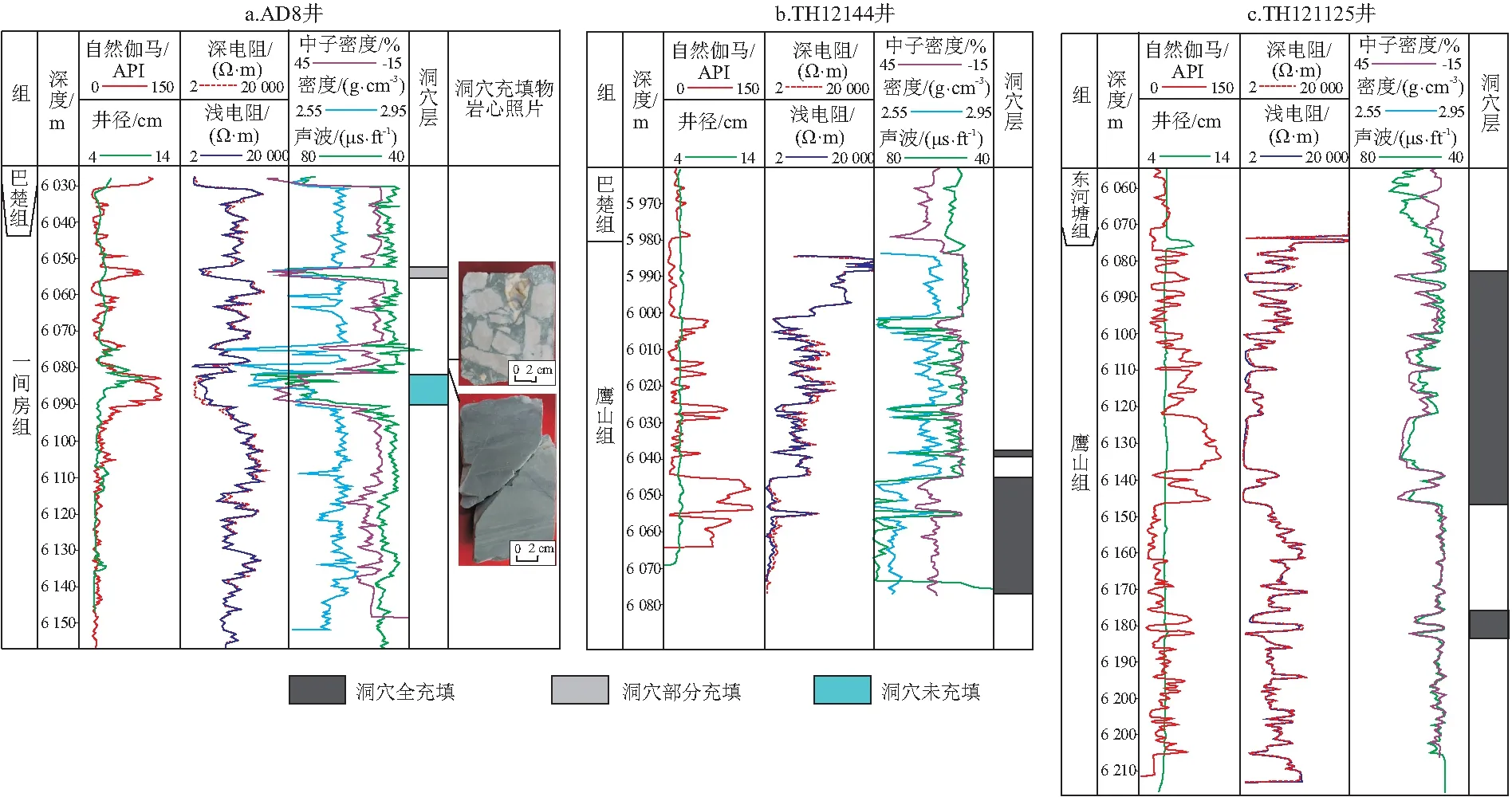

岩溶洞穴发育段的测井曲线响应特征主要表现为自然伽马值增大、深浅侧向电阻率降低、中子孔隙度和声波孔隙度增大以及密度、孔隙度减小(图6),钻时曲线显示钻时明显减少,发生明显放空以及钻井液漏失[24-25]。结合钻时参数、放空漏失以及测井响应,研究区岩溶洞穴可划分为未充填、部分充填和全充填3种类型[15,24]。

图6 塔河油田深切曲流区中下奥陶统洞穴测井响应特征

研究区实钻井洞穴规模差异十分明显。洞穴规模统计结果显示,有37口实钻井钻遇到中下奥陶统洞穴,小于5 m和5~10 m的洞穴占比为91.9%,分别为26个和8个;10 m以上的洞穴占比为8.1%,仅有 3个。

洞穴发育深度主要集中在风化壳之下0~90 m范围内。岩溶洞穴发育深度统计结果表明,中下奥陶统洞穴发育于不整合面以下0~30 m和30~60 m的总占比为81.2%,分别为14个和12个;分布于60~90 m和大于90 m范围的总占比为18.8%,皆为3个。

洞穴泥质充填程度较高。37口实钻井中下奥陶统洞穴井段中,未被泥质充填的井数为21个,总占比为56.8%;全充填洞穴井数为9个,占比为24.3%;部分充填井数为7个,总占比为18.9%。

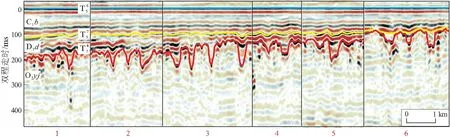

3.2 地下河道地震响应特征

针对塔河奥陶系碳酸盐岩不同尺度缝洞储集体的地震响应特征,前人开展了大量数值正演研究,结果表明:当缝洞体高度大于10 m时,地震剖面上表现为“串珠状”强反射特征;当缝洞体高度小于10 m时,地震剖面上表现为杂乱反射特征;当缝洞体高度大于50 m时,依据钻井标定可进行定量刻画和体积计算[26];地下河道一般对应风化壳之下的强波谷与波峰反射,沿地下河道走向的地震剖面表现为连续强反射特征,垂直地下河走向的地震剖面为“串珠状”强反射特征[8]。

3.3 峡谷区岩溶洞穴分类特征

塔河油田深切曲流流域是完整的补给、径流、排泄过程的岩溶水系统。地下水在剥蚀平台区接受大气降水入渗补给,地表水向地下迅速转换形成大量地下洞穴,地表降水所具备的水力梯度由高势岩溶平台区指向低位峡谷。本文主要参考现代岩溶峡谷区的地下河洞穴分类[27],将研究区地下河洞穴分为暗河型、伏流型、穿洞型、顺河潜流型、渗流入流型等5种类型地下河洞穴(图7)。

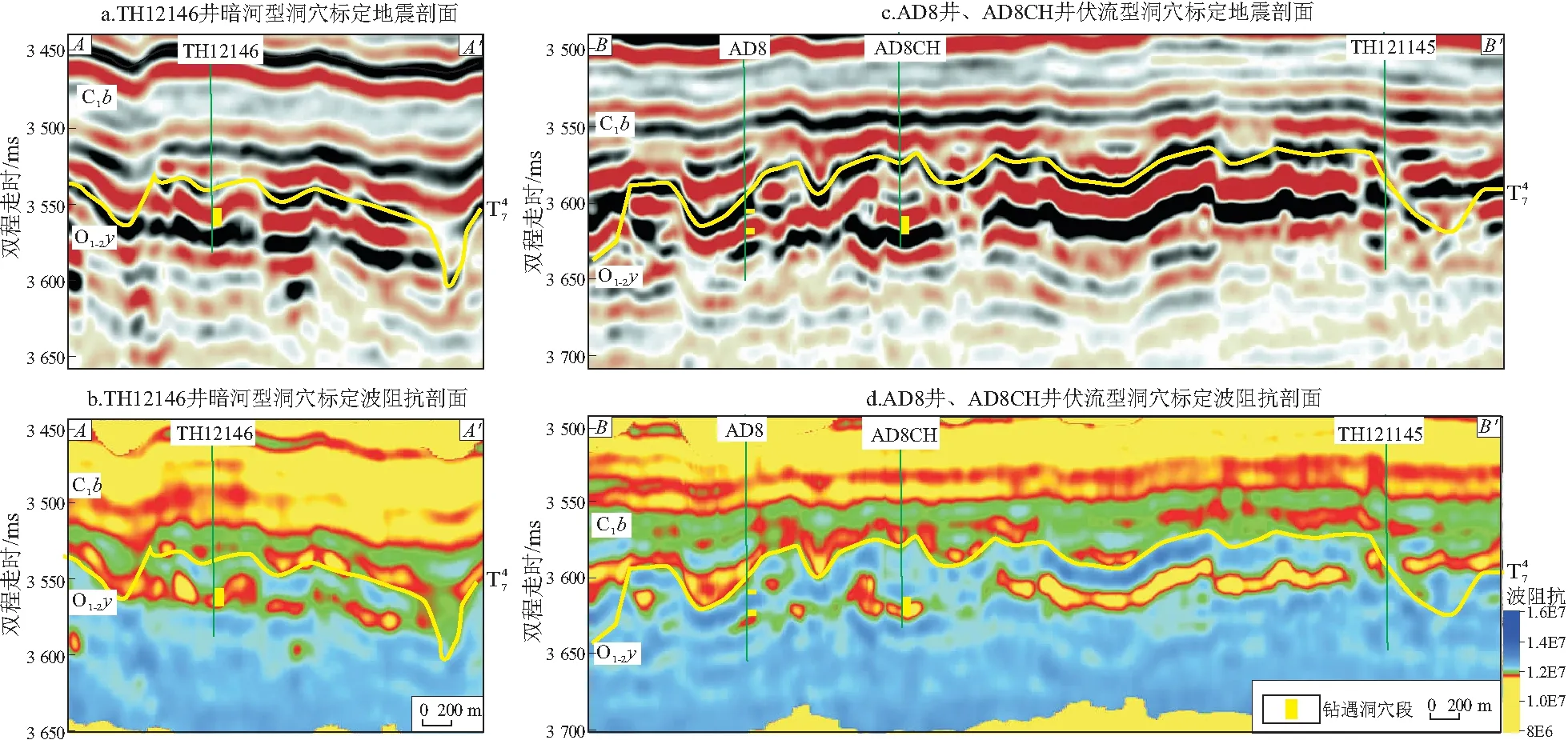

3.3.1 暗河型溶洞

暗河型溶洞指峡谷发育过程中受排泄基面控制形成的地下水位洞或浅潜流洞,洞道的延伸或走向总是指向主干地表排水网[27]。以TH12146井钻遇的暗河型岩溶洞穴为例,本区暗河型溶洞特征为:(1)以深切曲流为中心,南北坡岩溶台地的地表岩溶水进入地下形成暗河,暗河走向多与深切河谷走向近乎直角相交,延伸长度多大于400 m,暗河入口多为地表季节性干谷,出口为深切曲流峡谷(图8a,b);(2)以泥盆系东河塘组尖灭线为界,暗河型洞道的发育规模、复杂程度存在明显差异。东河塘组尖灭线以西的暗河型溶洞以单一管道洞穴分布于河谷两侧的岩溶台地,东河塘组尖灭线以东的暗河型管道更为连续,呈现明显的分支—主干树枝状特征(图7)。

图7 塔河油田深切曲流峡谷流域地下水系统

图8 塔河油田中下奥陶统暗河型、伏流型洞穴地震响应特征

3.3.2 伏流型溶洞

伏流型溶洞为发育在伏流段上有明显进水洞和出流洞口的溶洞,由河流的一段伏流形成[27]。本区典型主干伏流型溶洞位于AD8、AD8CH井区(图6a,8c,8d),其主要特征为:该段主干深切曲流遭地下河袭夺并进一步退化为地表干谷(图7),上游地表河在TH121145井附近转入地下河形成伏流,地下河在AD8井附近重新转换为深切曲流河谷,伏流洞道上下游具有明显的坡降,总延伸长度达到4 km;平面上,该伏流型洞穴与上伏地表干谷纵向上不重叠,并与北部4条分支暗河相接,表明该伏流段洞穴具有较大的岩溶水汇聚能力。

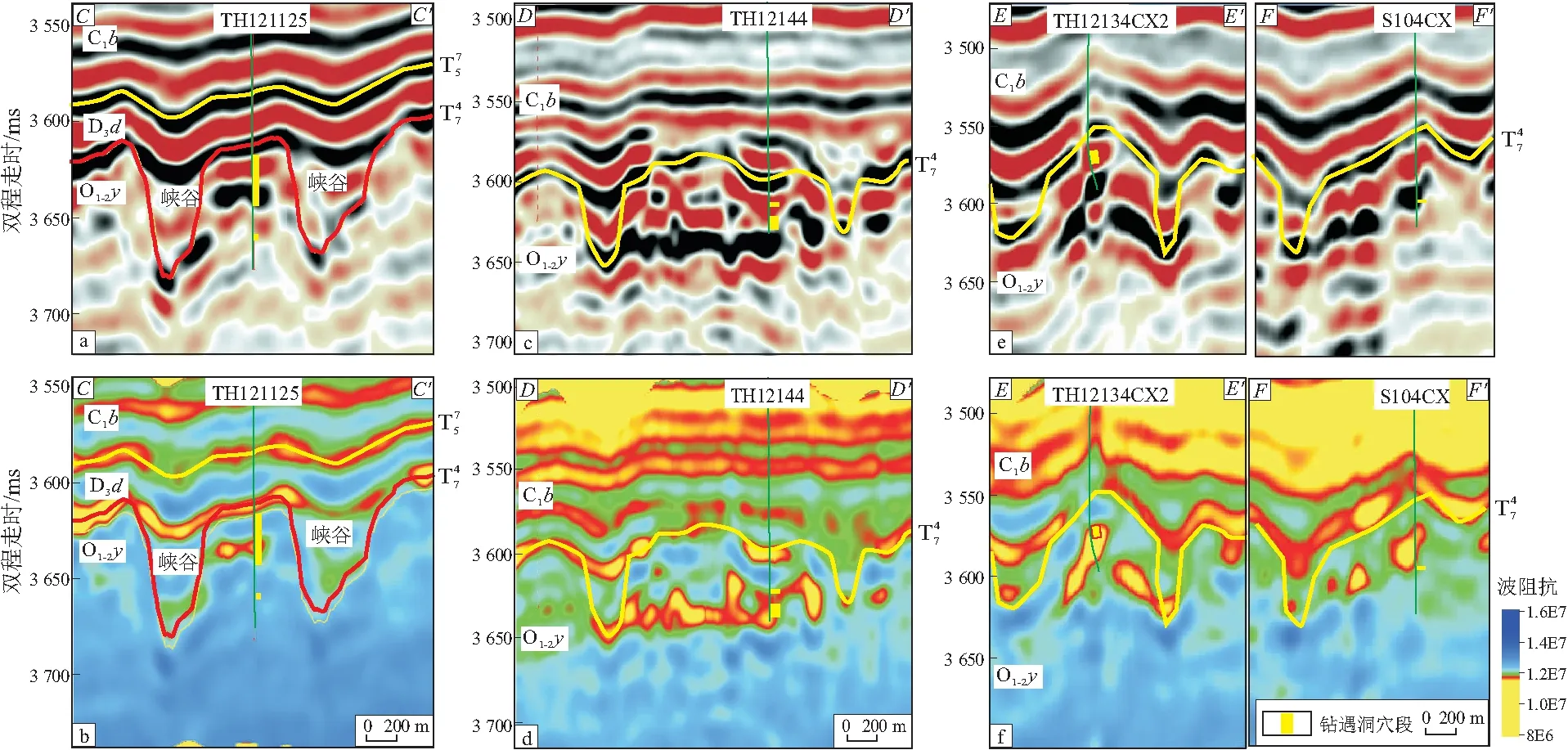

3.3.3 穿洞型溶洞

穿洞型溶洞为两端开口并透光的残留地下伏流或暗河洞,洞道短,仅有百余米[27]。TH121125井钻遇穿洞型溶洞(图9a,b),其主要特征为:(1)从古水文地貌角度看,高弯曲率曲流的颈部由于深切曲流的侧向侵蚀作用,水流截弯取直作用造成曲流颈的下部岩层贯穿形成穿洞,又可称为天生桥或天然拱[22];(2)TH121125井区的曲流颈部宽度仅为300 m左右,在中下奥陶统鹰山组顶面(6 071 m)之下钻遇了62 m泥质充填溶洞(6 083~6 145 m)(图6c,9a,9b),保留了仅12 m厚的“桥梁”;(3)穿洞型溶洞由于两端开口并透光,易被碎屑岩物质充填。受溶洞充填作用影响,TH121125井在鹰山组测试干层,未钻获工业油气流。

图9 塔河油田中下奥陶统穿洞型、顺河潜流型及渗流入流型洞穴地震响应特征

3.3.4 顺河潜流型溶洞

顺河潜流型溶洞仅存在于岩溶峡谷区,其溶洞延伸方向与峡谷平行,洞穴进、出口在河谷同侧,在水头差作用下,基于最小阻力原理,上游的水流以最短的水力途径穿过河床以下侧岸的强透水带,并在下游河谷区排泄,发育形成与原河谷平行的地下通道[27]。深切曲流具有天然的发育顺河潜流型溶洞的优势,以TH12144井钻遇的溶洞为例(图6b,9c,9d),其特征如下:受深切曲流的高曲率河曲地貌影响,流水会侵蚀曲流河谷坡脚上侧,曲流河谷坡脚上侧与下侧的水流具有天然水头差,寻求最短水力途径的河水极易贯穿坡脚上下侧,从而形成贯穿的顺河潜流型溶洞;顺河潜流型溶洞溶蚀能力强,洞穴空间大。TH12218井也属于顺河潜流型溶洞,酸压改造沟通临近的顺河潜流型溶洞,累产超过40×104t,取得了很好的油气开发成果。TH12144井钻遇全充填溶洞(图6b),通过酸压改造沟通周边未充填洞穴,依旧可以取得较好的油气成果。

3.3.5 渗流入流型溶洞

渗流入流型溶洞主要形成于渗流带,为岩溶峡谷的两侧谷岸坡地带的小型分支地表河潜入地下,自峡谷区排泄所形成的具有垂直渗流性质的溶洞[27]。研究区深切曲流河谷两侧岸发育渗流入流型溶洞,以TH12134CX井和S104CX井为例(图9e,f),溶洞发育特征如下:(1)地震剖面及波阻抗反演属性上可识别入流洞口和出口洞;(2)纵比降很大,地震曲线顺溶洞剖面上表现为较高角度的阶梯状下行趋势;(3)平面上溶洞延伸长度较短,多为200~400 m,紧临峡谷,其走向多垂直于峡谷,流向指向峡谷;(4)TH12134CX井钻遇的渗流入流型溶洞洞道较短,溶蚀程度较弱,油气开发效果一般。

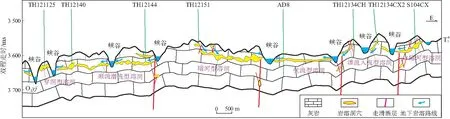

总体来说,深切曲流峡谷区不同类型地下河溶洞具有如下发育特征:

(1)以泥盆系东河塘组尖灭线为界,东河塘组覆盖区地下河溶洞多表现为单支状洞道,主要为渗流入流型和顺流潜流型溶洞,东边石炭系覆盖区溶洞树枝状洞道增多,主要为暗河型、伏流型和顺流潜流型溶洞。

(2)作为区域排泄基准面的最低位,所有地下河洞穴排泄点基本都指向深切曲流,渗流入流型、暗河型溶洞的走向基本与曲流走向垂直,顺流潜流型、穿洞型和伏流型溶洞的走向基本与曲流走向平行。

(3)深切曲流为顺流潜流型、穿洞型溶洞提供天然有利水动力条件,顺流潜流型溶洞多发育于深切曲流的河曲处,穿洞型溶洞发育于高弯曲率的河曲处。

(4)深切曲流峡谷区溶洞的发育规模存在明显差异性,结合溶洞成因水动力条件及钻井验证,顺流潜流型和伏流型溶洞的发育程度最高,洞道长,溶洞空间大,而渗流入流型溶洞的相对溶蚀强度低,延伸短,溶洞空间小。

(5)深切曲流河谷南北台地岩溶洞穴的延伸方向受控于走滑断裂。深切曲流北部选择北北东向走滑断裂发生溶蚀,地下洞道主要以北东—南西走向与主干峡谷汇流;而南坡则选择北北西向走滑断裂发生溶蚀,地下洞道主要以南东—北西走向与主干峡谷汇流;东部东西向断裂有利于东西走向地下洞道的发育,东西、北北西和北北东向3个方向形成的网格状断裂系统进一步促成树枝状地下河网络的形成[8]。

3.4 溶洞充填性分布特征

依据钻井钻遇溶洞充填性及其对应的溶洞类型(图7),溶洞充填性分布特征如下。

以泥盆系东河塘组尖灭线为界,东河塘组覆盖区溶洞全泥质充填的概率更高。东河塘组覆盖区全充填溶洞为6个,东边石炭系覆盖区鹰山组全充填溶洞仅为3个,表明中下奥陶统上覆不同地层对鹰山组溶洞充填性有一定影响。

穿洞型溶洞和顺河潜流型溶洞这类贯穿深切河曲的溶洞,更易被泥质全充填。比如TH121125井属于截弯取直后形成的天生桥下的穿洞型溶洞,横向延伸距离短,两端透光,极容易被泥质充填;受深切曲流特殊岩溶水动力环境影响,研究区的顺河潜流型溶洞出、入口洞道极为通畅,易被碎屑物灌入充填,TH12167、TH12144、TH12193X等井皆属于顺河潜流型全充填溶洞。

暗河型溶洞和渗流入流型溶洞这类垂直指向峡谷的溶洞,入口处的洞穴更易被泥质充填。如TH12156井、TH12146井钻遇树枝状暗河的分支入口洞穴,S104CX井、TH12153井钻遇渗流入流型溶洞的入水口洞穴,皆表现为全充填和半充填特征。

4 中下奥陶统岩溶洞穴发育模式

深切峡谷作为岩溶水的主要排泄渠道,直接控制了岩溶洞穴的平面分布和走向——岩溶洞穴总体以峡谷为中心进行汇流,形成了海西早期岩溶盆地深切曲流峡谷区中心汇流型岩溶洞穴模式(图10)。该模式特点如下:(1)发育海西早期表生岩溶作用下的深切曲流喀斯特流域二元结构(地表和地下);(2)洞穴网络主体发育于深切曲流峡谷区南北两侧的高地貌岩溶残丘区,发育暗河型、伏流型、穿洞型、顺河潜流型、渗流入流型等5种类型的地下河洞穴,洞穴岩溶水最终排泄到深切河谷中;(3)平面上,岩溶洞穴走向受控于走滑断裂:曲流河谷北坡受控于北北东向走滑断裂,南坡受控于北北西向走滑断裂,东部受控于东西、北北东和北北西向断裂组成的网格状走滑断裂体系。

图10 塔河油田深切曲流区中下奥陶统洞穴发育模式

5 结论

(1)塔河深切曲流峡谷区中下奥陶统发育海西早期古喀斯特流域二元结构:以峡谷—岩溶溶丘—洼地地貌单元为主,岩溶地表水系呈东西向汇流,分支水系发育,地下形成以深切曲流为排泄中心的洞穴系统。

(2)塔河深切曲流峡谷区中下奥陶统岩溶洞穴分为暗河型、伏流型、穿洞型、顺河潜流型、渗流入流型等5种类型的地下河洞穴,钻井溶洞主要分布在不整合面以下0~90 m,顺流潜流型和伏流型溶洞的规模最大。

(3)贯穿深切河曲的穿洞型和顺河潜流型溶洞,泥质充填概率高,暗河型和渗流入流型溶洞的入口处易被泥质充填。

(4)塔河深切曲流峡谷区中下奥陶统发育深切曲流峡谷区中心汇流型岩溶洞穴模式,洞穴的分布主要受控于深切曲流峡谷、岩溶残丘及走滑断裂。