渤海湾盆地济阳坳陷孤北潜山下古生界油气来源及运移方向

2022-12-07张波

张 波

中国石化 胜利油田分公司 勘探开发研究院,山东 东营 257015

孤北潜山是济阳坳陷潜山发现油气较早的潜山之一,该潜山整体上南高北低,东西方向可分为西、中、东三排山,且中排山构造位置最高。经过多年勘探,发现的油气储量主要集中在西排山与中排山,东排山仅在上古生界发现煤成气[1-6]。以往研究认为,西邻渤南洼陷烃源岩生成的油气首先充注西排山,然后可继续向位置最高的中排山运聚。东排山构造位置低于中排山,且二者之间发育逆断层,该断层在喜马拉雅早期停止活动,侧向封堵能力强,主要对油气运聚起遮挡作用[4-6],因此认为渤南洼陷生成的油气进入中排山后很难再向东运聚,东排山油气只能来自石炭系煤系烃源岩,致使多年来东排山油气勘探一直处于停滞状态。近年来,有学者提出在特定的地质条件下,油气具有沿断层走向运移的能力[7],据此2021年于东排山部署钻探了渤古斜6井并获得成功。地化分析表明,该井油源为渤南洼陷沙三段,打破了渤南洼陷生成的油气难以向东排山运聚的认识。笔者结合钻井、地震、分析化验等资料,对研究区油气来源、油气输导体系及油气运聚方式进行了系统研究,明确了渤南洼陷油气向孤北潜山运聚的路径,指出了研究区主要的油气勘探方向。

1 勘探概况

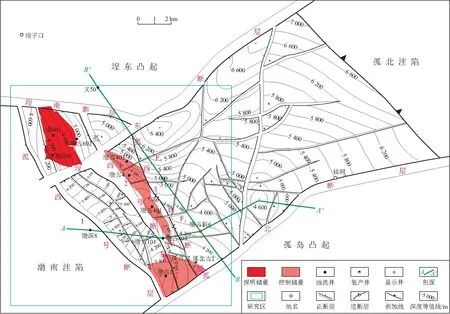

孤北潜山位于渤海湾盆地济阳坳陷孤北洼陷中西部,南北分别以断层与孤岛凸起和埕东凸起相接,西以孤西断层与渤南洼陷相邻,向东倾覆于孤北洼陷之下,勘探面积约200 km2(图1)。截至2020年底,钻遇古生界探井20余口,上报石油地质储量超1 600×104t,天然气控制储量近70×108m3,其中石油储量主要集中在西、中两排潜山中,来源于渤南洼陷沙三段烃源岩;而天然气储量主要集中在东排山上古生界,气源为上古生界石炭系煤系烃源岩。近期在东排山完钻的渤古斜6井于下古生界奥陶系八陡组获得良好的油气显示,录井见油斑白云质灰岩5 m/1层,荧光白云质灰岩33 m/8层,气测全烃最高达100%,槽面高度上涨1 cm,油花占40%、气泡占45%,油气分离器点火,橘红色火焰高10~15 m,目前该井正在进行试油作业。该井钻探的成功打破了东排山勘探徘徊不前的局面,凸显了广阔的勘探空间。

图1 渤海湾盆地济阳坳陷孤北潜山下古生界顶面构造

2 渤古斜6井油气来源

2.1 渤古斜6井原油生物标志化合物特征

对渤古斜6井奥陶系八陡组产出的原油进行了地球化学特征分析,其原油生标如图2a所示:饱和烃具有明显的姥鲛烷优势,Pr/Ph值为0.95;伽马蜡烷指数低,伽马蜡烷/C30藿烷值为0.2;含有丰富的长侧链三环萜烷和孕甾烷,发育重排甾烷,4-甲基甾烷较为丰富,规则甾烷含量为C27>C29>C28,C29甾烷成熟度参数ααα20S/(20S+20R)值为0.48,为高成熟原油。这些生标特征与中排山渤古4潜山奥陶系轻质原油非常相似[5]。

2.2 渤古斜6井周缘烃源岩生物标志化合物特征

渤古斜6井八陡组的原油为高成熟原油,其周缘具有生产高成熟油气的烃源岩,包括孤北潜山上古生界煤系烃源岩和渤南洼陷沙三段、沙四上亚段烃源岩。

孤北潜山上古生界煤系烃源岩生标如图2b所示:饱和烃具有植烷优势,Pr/Ph值为0.5左右;伽马蜡烷指数较高,重排甾烷不发育,4-甲基甾烷含量低,规则甾烷含量为C27>C29>C28,烃源岩热解峰温度一般在450 ℃以上,最高可达540 ℃,处于成熟—高成熟阶段[5],有机质类型以Ⅲ型为主,主要生成天然气[5-6]。

渤南洼陷沙三段烃源岩有机质类型以Ⅰ型为主[8-16],生标如图2c所示:姥鲛烷含量高,伽马蜡烷含量低,重排甾烷和4-甲基甾烷含量高,规则甾烷含量为C27>C29>C28。

渤南洼陷沙四上亚段烃源岩有机质类型为Ⅰ和Ⅱ1型,生标如图2d所示:饱和烃具有明显的植烷优势,伽马蜡烷含量高,C34升藿烷含量明显低于C35升藿烷含量,重排甾烷不发育,4-甲基甾烷含量低,规则甾烷含量为C29>C27>C28[8-9]。

图2 渤海湾盆地济阳坳陷孤北潜山渤古斜6井原油及周缘烃源岩生物标志化合物特征

2.3 渤古斜6井油气来源

通过以上生标对比可以看出,渤古斜6井八陡组原油与孤北石炭—二叠系、渤南洼陷沙四上亚段烃源岩生标均存在较大差异,而与渤南洼陷沙三段烃源岩生标具有很高的相似性,同时与西侧渤古4潜山奥陶系原油生标非常相似,而渤古4潜山原油则来源于渤南洼陷沙三段烃源岩[5]。综上分析认为,渤古斜6井八陡组原油来自渤南洼陷沙三段烃源岩。

3 下古生界潜山油气运聚及勘探方向

3.1 渤南洼陷沙三段烃源岩生烃史

渤南洼陷沙三段有效烃源岩形成于沙三段沉积早期[9],在东营组沉积中期埋藏深度达到2 800 m,镜质体反射率(Ro)达到0.5%,开始进入生烃门限;馆陶组沉积中晚期,其埋藏深度超过3 200 m,镜质体反射率达到0.7%,进入主生烃期并延续至今[9]。

3.2 油气输导体系

生烃洼陷生成的油气自生油母岩排出后,经二次运移到达圈闭成藏的通道,主要包括断层、不整合面和骨架储集层等[8]。对于孤北潜山下古生界,主要油气运移通道包括断层及下古生界顶面风化壳。

3.2.1 断层发育特征

孤北潜山经历了印支期挤压逆断、燕山期拉张断陷、喜马拉雅期走滑拉张3个大的构造演化阶段而基本定型[1-2,6,17]。由下古生界顶面构造图(图1)可以看出,区内主要发育北西向、北东向和近东西向的3组断层,3组断层的活动性具有明显的差异,对油气运聚的作用也各不相同。

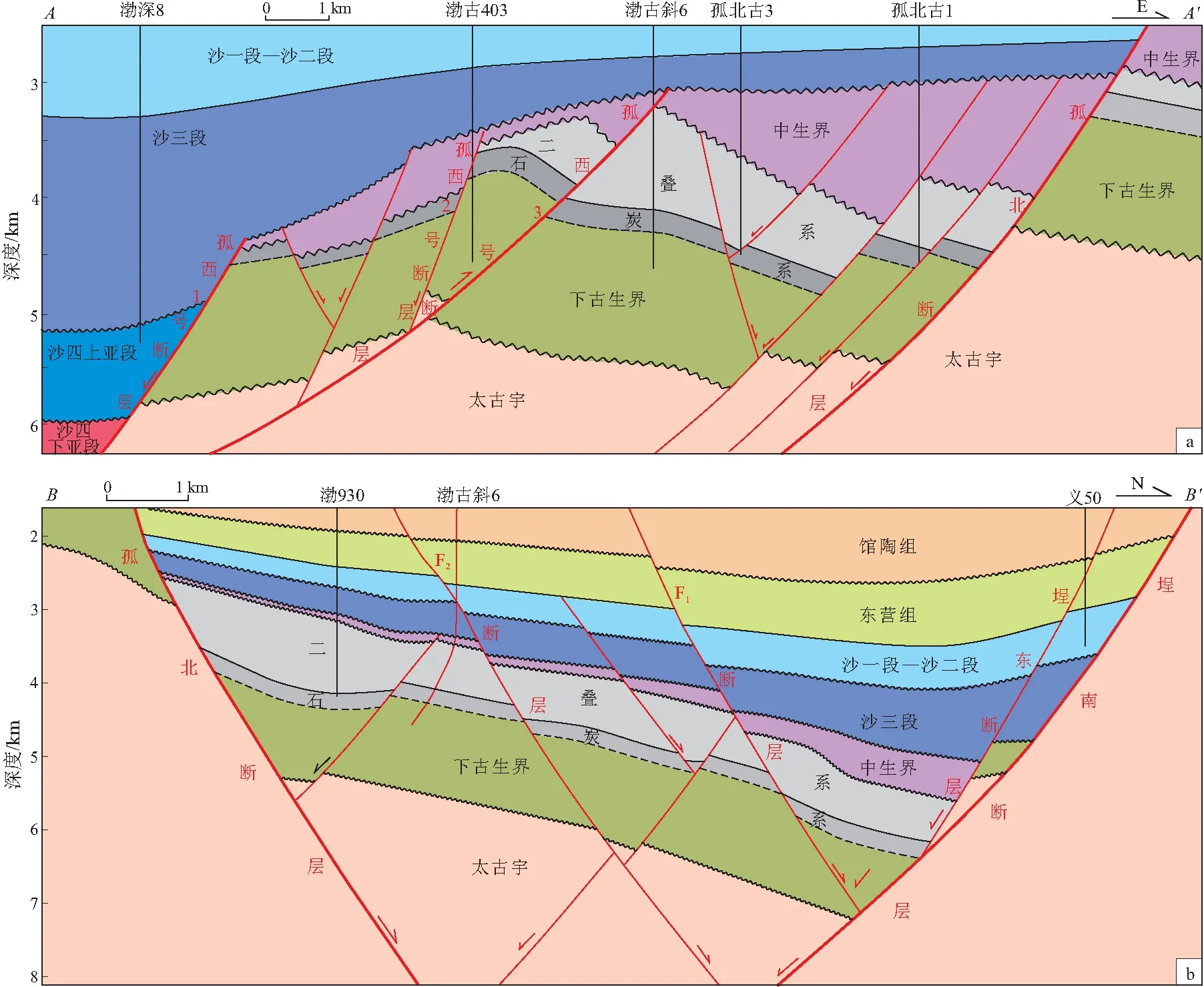

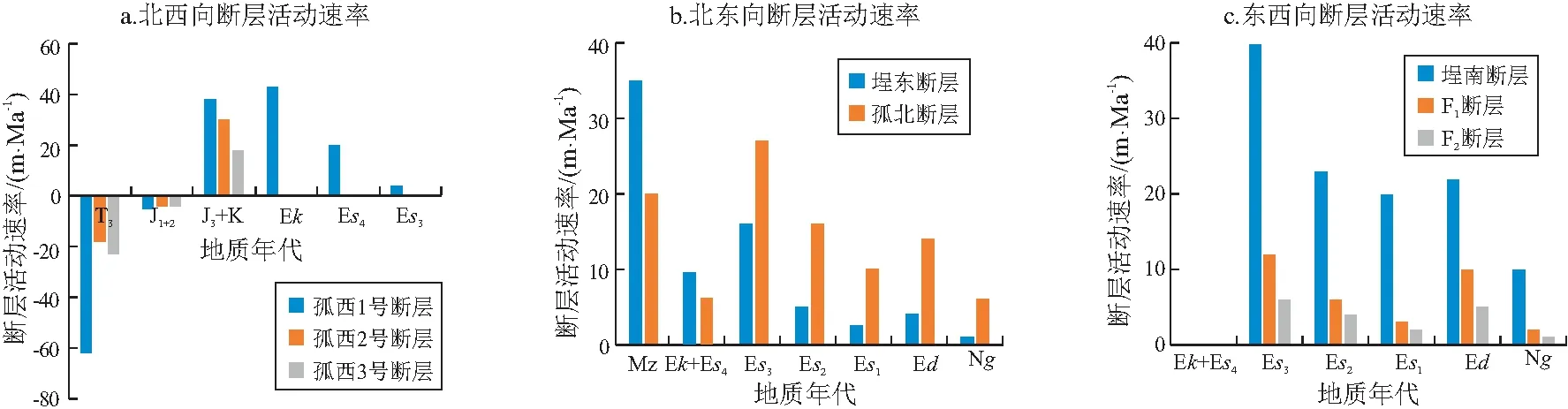

北西向断层主要包括孤西3条主支断层及其分支断层,其中孤西1号断层为孤北潜山西部控山断层。受主支断层的控制,孤北潜山自西向东被分为三排山(图3a)。根据断层活动性分析(图4a),该组断层产生于印支期,晚三叠世华北板块与扬子板块碰撞对接形成北东向挤压应力,致使板块内部遭受挤压抬升,古生界褶皱变形,并形成一系列北西向逆断层[2],其中孤西1号断层逆冲强度最大。这些构造现象虽然被后期的构造运动所破坏,但是仍然可以在钻井资料和地震资料中找到证据,比如渤古1井钻遇褶皱、渤古403井钻遇冶里—亮甲山组重复地层。侏罗纪该组断层活动性大大减弱,但仍继续保持逆断层特征;至白垩纪断层发生反转,控制了白垩纪沉积地层。白垩纪末,孤西2号与孤西3号断层停止活动,但孤西3号断层未完全反转,因此该断层现今古生界仍保留逆断层特征(图3a);而孤西1号断层仍继续活动至古近系沙三段沉积早期,控制了下降盘渤南洼陷孔店组至沙三下亚段的地层沉积,该断层在沙三下亚段沉积末期停止活动。前已述及沙三段烃源岩主生烃期发生在新近纪至今,而这组断层此时均早已停止活动,因而不能作为油气大量运移的通道,主要对油气的运聚起遮挡作用[4,18]。

图3 渤海湾盆地济阳坳陷孤北潜山不同方向地质剖面

北东向断层包括埕东断层和孤北断层,这2条断层控制了孤北潜山中、古生界的残留,2条断层下盘中生界及上古生界均已剥蚀殆尽,而上盘古生界保留相对完整,中生界顶部遭受剥蚀(图3b)。从2条断层活动性分析(图4b)可以看出,二者自中生代开始活动,且强度较大,古近纪早期2条断层进入静止期,缺失孔店组至沙四段沉积,沙三段沉积时期二者再次活化并持续活动至第四纪。此类断层在渤南洼陷烃源岩生烃时期持续活动,是油气运移的重要通道。

对于近东西向断层,依据活动时期的不同可分为两类。一类断层主要发育于燕山期,断面南倾(图3b),在燕山末期停止活动。此类断层早于生烃期结束,因而也不是油气运移的主要通道,主要起遮挡作用,如渤古斜6井南侧控圈闭断层就是此类断层。另一类为喜马拉雅期活动的张性断层,此类断层活动开始于沙三段沉积期,包括北界控山断层(埕南断层)和潜山内部盆倾断层(F1和F2)。通过断层活动性分析(图4c)可知,埕南断层活动强度最大,F1、F2断层活动强度次之。该类断层均活动到第四纪,与渤南洼陷主生烃期相匹配,同样可作为油气运移的重要通道。

图4 渤海湾盆地济阳坳陷孤北潜山不同方向断层活动速率

3.2.2 下古生界风化壳

受多期次构造作用的控制,孤北潜山下古生界顶部发育了巨厚的风化壳,次生孔隙与裂缝非常发育,具有良好的储集性。从钻井岩心上观察,可以看到灰岩、白云岩地层中发育了大量的裂缝和溶蚀孔洞,实测的基质孔隙度大多介于0.5%~4.8%,基质渗透率介于(0.015~0.59)×10-3μm2,裂缝、溶洞的样品孔隙度最大可达16.1%,渗透率为(14.9~600)×10-3μm2。

从试油情况分析(表1),孤北潜山下古生界探井均具有较高的产能,油气当量在70.48~240.85 t之间,表明该区下古生界风化壳储层具备极好的渗流能力。从试油成果、测井解释油层和油气显示情况来看,风化壳产油层距奥陶系顶面的距离介于38.8~95.2 m之间。

表1 渤海湾盆地济阳坳陷孤北潜山下古生界试油结果统计

总之,研究区下古生界风化壳厚度大,物性良好,渗流能力强,可以作为油气远距离横向运移的良好输导层。

3.3 孤北潜山油气运移方式

3.3.1 油气运移方向

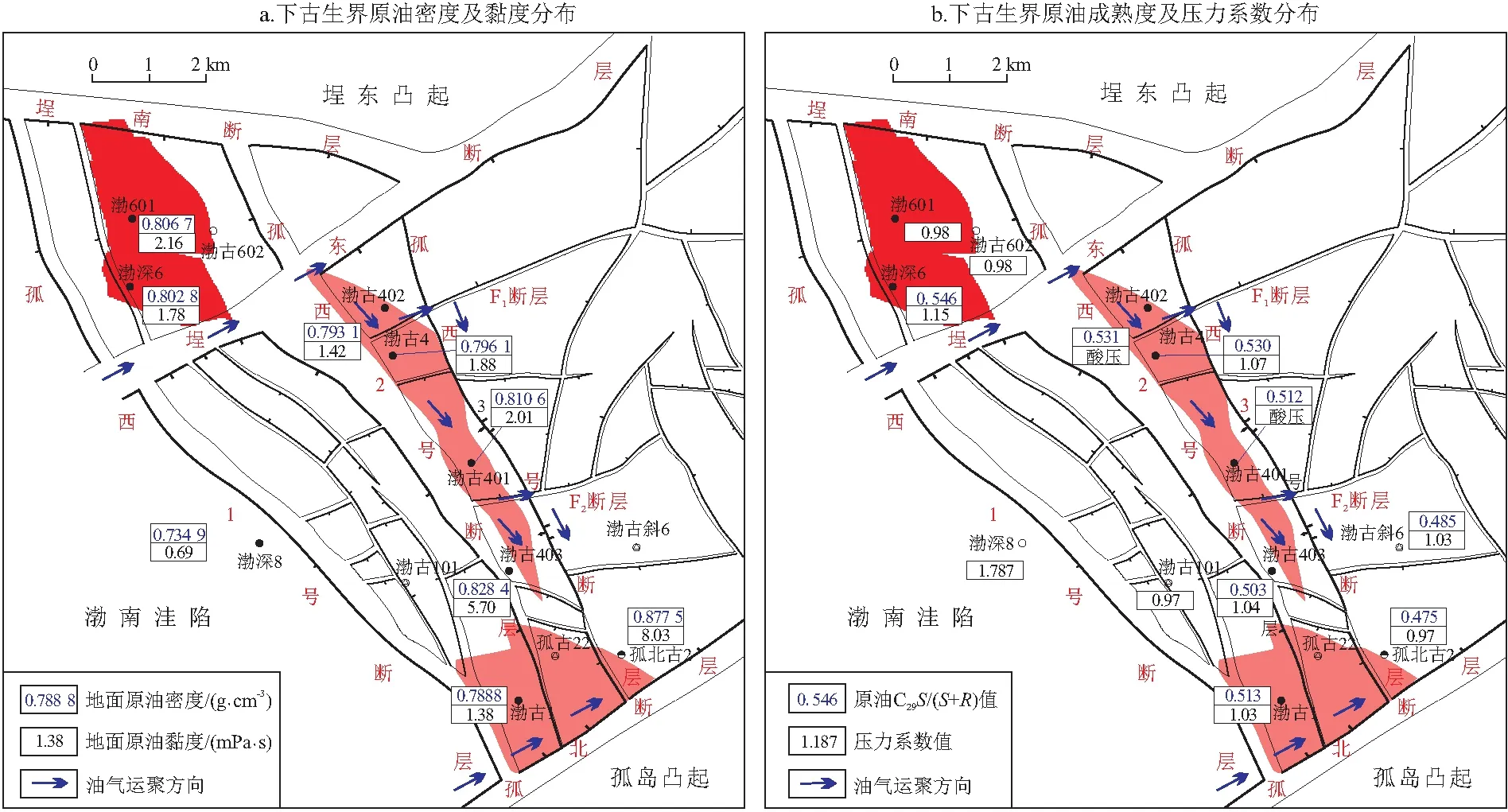

原油物性、地球化学指标以及流体势的变化常常用来作为油气运移方向的示踪,这些指标的变化趋势与油气运移方向密切相关[8,15]。研究认为在油气运移过程中,随着运移距离的增加,原油密度、黏度由小变大[8],因此原油密度、黏度的最低点可认为是油气的起始充注点。表征原油成熟度的甾烷异构化参数随着原油运移距离的变化会发生规律性变化,与烃源岩相对距离越近,原油注入储层的时间越晚,则储层中原油的成熟度越高[15],因此原油成熟度的最高点可认为是油气的充注点,油气从成熟度高的部位向成熟度低的部位运移[8,15]。流体势的变化也具有指示油气运移方向的作用,油气通过超压驱动从高压区向低压区运移,随着油气从烃源岩向储层中运移,压力系数会渐次降低[19]。

对孤北潜山下古生界的原油物性、地球化学指标、压力系数分布特征进行了综合分析。从原油物性分布特征分析,自西向东、自北向南,原油密度及黏度逐渐变大(图5a)。但中排山原油密度及黏度小于西排山,这是因为该部位潜山最高,原油中的溶解气含量多所引起的;从表1可以看出,该带原油气油比可达1 500~2 000 m3/t左右,是西排山的2~3倍。由图5b显示,自西向东、自北向南,原油甾烷异构化参数C29S/(S+R)和下古生界风化壳压力系数均呈现逐渐降低的趋势。综上各项油气运移示踪指标表明,渤南洼陷沙三段烃源岩生成的油气运移方向为由西向东、自北向南。

图5 渤海湾盆地济阳坳陷孤北潜山油气运移方向

3.3.2 油气运聚方式

孤北潜山自西向东分为三排山,构造上中间高两翼低,导致三排山在油气运聚方式上存在较大差异。结合渤南洼陷沙三段烃源岩主生烃期各组断层活动性分析及各项运移示踪指标的平面分布特征分析,认为西排山下古生界通过孤西1号断层与渤南洼陷直接对接,渤南洼陷生成的油气可以沿风化壳进行横向运移至合适的圈闭中聚集成藏。中排山存在南北2条油气充注通道,北部通道油气注入点为埕东断层与孤西1号断层交叉点,油气自此注入后,沿埕东断层走向运移至中排山北部最低部位,然后沿下古生界风化壳向南部高部位运移;南部通道油气注入点为孤北断层与孤西1号断层交叉点,油气自此注入后,沿孤北断层及下古生界风化壳向东运移至高部位。

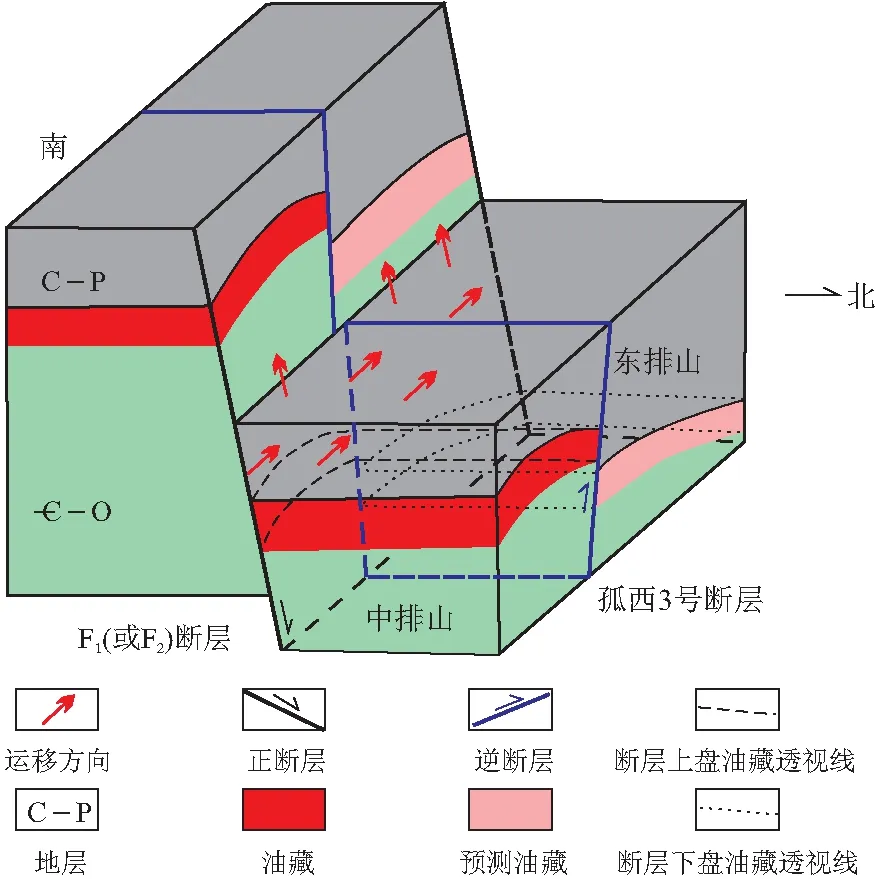

而对于东排山来说,通过孤西3号断层与中排山相接,该断层在喜马拉雅早期停止活动,而且保留逆断层特征,断层封堵性极强[4],因此油气很难直接通过孤西3号断层向东运移,而是通过喜马拉雅期活动的盆倾断层F1和F2走向运移至东排山(图6)。前人研究认为,油气沿断层走向发生运移必须具有以下地质条件[7]:一是必须具有排烃期活动的断裂;二是要具有一定厚度的输导层;三是要有优越的塑性盖层封盖,防止油气上溢。分析认为,盆倾断层F1和F2贯穿中排山和东排山,并且向下切穿古生界,在渤南洼陷主排烃期仍然具有较强的活动性。其次前已述及下古生界风化壳厚度较大,具备极好的渗流能力,潜山内幕同样具有较好的渗透性。另外孤北潜山普遍残留上古生界,尤其是石炭系保留较全,具有较强的封盖能力,这从中排山油藏高含油高度以及高气油比特征上可以得到证实,例如渤古4区块含油高度达到500 m,气油比可达1 500~2 000 m3/t左右。由东排山油气运移模式图(图6)可知,来自渤南洼陷的油气运聚至中排山下古生界后,由于受到孤西3号逆断层的遮挡,油气沿着下古生界风化壳或内幕储层向断块高部位运移,遇到盆倾断层F1或F2,由于这2条断层在排烃期仍然活动,于是油气在上覆厚层石炭—二叠系盖层的封盖之下无法继续向上运移,而是沿F1或F2断层向东运移,跨过孤西3号逆断层后进入东排山F1或F2断层下盘古生界风化壳或内幕中,然后继续向构造高部位运移,遇到合适圈闭后聚集成藏。例如,东排山渤古斜6井区为受反向断层遮挡的断块圈闭,断层活动结束早,具有较好侧向封堵性,从而聚集成藏。

图6 渤海湾盆地济阳坳陷孤北潜山东排山油气输导模式

3.4 孤北潜山油气勘探方向

孤北潜山西排山南北两侧潜山高部位油藏均已实现储量上报,中部仅钻探渤古101井,该井未进行试油,但是在下古生界已经钻遇油气显示。该带西侧靠近孤西1号断层及埕东断层南侧是下一步勘探方向。中排山基本实现了控制,北部埕东断层上升盘潜山构造位于油气运移方向上,可作为下一步钻探目标。而对于东排山,勘探程度整体较低,同时多条断层在主生烃期活动,具有油气沿断层走向运移的条件,渤古斜6井也钻遇油气,因此东排山是研究区下一步重点勘探区域。

4 结论

(1)孤北潜山东排山渤古斜6井八陡组原油来自渤南洼陷沙三段烃源岩。

(2)孤北潜山发育北西向、北东向和近东西向的三组断层,其中北西向断层以及在燕山期产生的东西向断层早于生烃期结束活动,不能作为油气大量运移的通道,其主要对油气的运聚起遮挡作用;而北东向断层及在喜马拉雅期产生的东西向断层活动时期与渤南洼陷生烃期一致,是油气运移的重要通道之一。下古生界潜山顶面风化壳厚度大,物性好,渗流能力强,可以作为油气远距离横向运移的良好输导层。

(3)由于孤北潜山独特的三排山构造特征,油气运聚方式存在较大差异。其中西排山下古生界通过孤西1号断层与渤南洼陷直接对接,油气可以沿风化壳进行横向运聚,在合适的圈闭中聚集成藏。中排山具有南北2条油气运移通道,北部通道油气注入点为埕东断层与孤西1号断层交叉点;南部通道油气注入点为孤北断层与孤西1号断层交叉点,油气自此注入后,沿断层及下古生界风化壳向高部位运移。而对于东排山,油气主要沿东西向盆倾断层F1或F2走向运移进入,然后沿风化壳向高部位运移。

(4)西排山中部、中排山北部埕东断层上升盘以及整个东排山,是研究区下步油气勘探的重点区域。