乳腺癌化疗患者经外周静脉穿刺置入中心静脉导管 相关性感染的危险因素分析

2022-12-07陈胜东

高 芳,陈胜东

(1.宜兴市肿瘤医院院感防保科;2.宜兴市肿瘤医院放疗科,江苏 无锡 214206)

乳腺癌作为女性常见的一种恶性肿瘤,具有较高的发病率,患者会出现乳房肿块、皮肤异常、乳头溢液等典型症状表现,临床对其治疗主要以手术联合化疗的方式进行,具有较好的治疗效果[1]。经外周静脉穿刺置入中心静脉导管(PICC)已在临床上得到广泛应用,其不仅能够避免对静脉进行反复穿刺,同时还能够利用大静脉血流速度快速稀释药物,减轻药物刺激,但由于导管口位于外界,一旦处理不当极易发生感染,从而增加治疗难度,提高患者非计划性拔管的概率,影响化疗进程[2-3]。因此,了解乳腺癌化疗患者PICC的相关性感染现况,并深入研究导致其发生感染的危险因素,有利于医护人员制定针对性预防措施,以降低感染风险,故本研究旨在探讨乳腺癌化疗患者发生PICC相关性感染的现况、危险因素及防控措施,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2017年2月至2021年2月宜兴市肿瘤医院收治的400例乳腺癌术后化疗PICC患者的临床资料,按照其是否发生PICC相关性感染分为感染组与未感染组,分别为32、368例。纳入标准:符合《中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范(2015版)》[4]中的相关诊断标准;所有患者均经病理学检查确诊者;乳腺癌术后采取PICC静脉化疗者;感染组患者根据《血管内导管相关感染的预防与治疗指南 (2007)》[5]进行诊断,经实验室检查发现外周血培养可见细菌或真菌阳性,由导管内血液中亦可培养出与外周血相同的致病菌者;穿刺部位可见脓液排出,且在置管期间或拔管后48 h内存在寒颤、低血压、发热等症状者等。排除标准:合并有其他恶性肿瘤者;无法耐受化疗者;有PICC以外的其他感染源者;存在肿瘤远处转移者等。宜兴市肿瘤医院医学伦理委员会已批准该研究。

1.2 研究方法统计400例乳腺癌术后化疗PICC置管患者的年龄、是否合并高血压、是否合并糖尿病、穿刺部位、穿刺次数、化疗次数、敷料更换频率、导管留置时间、导管有无移动、外周血白细胞计数(WBC)及血清C-反应蛋白(CRP)等一般资料与临床相关指标。外周血WBC与血清CRP检测方法:取所有患者置管前晨起空腹状态下静脉血液3~5 mL,取一部分血液采用全自动血液分析仪(北京指真生物科技有限公司,型号:B413)检测WBC水平,剩余血液放置于离心机中离心(转速: 3 000 r/min,时间:15 min),取血清,以酶联免疫吸附法检测CRP水平。

1.3 观察指标①PICC相关性感染现况:统计400例乳腺癌术后化疗患者中发生PICC相关性感染的感染患者占比。②对乳腺癌术后化疗感染组和未感染组患者的一般资料进行单因素分析。③对单因素分析中差异有统计学意义的指标进行多因素Logistic回归分析,筛选出影响乳腺癌化疗患者发生PICC相关性感染的危险因素。

1.4 统计学方法应用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计数资料以[ 例(%)]表示,组间比较采用χ2检验;经K-S法检验证实计量资料均符合正态分布,以(±s)表示,采用独立t检验;采用多因素Logistic回归分析影响乳腺癌化疗患者发生PICC相关性感染的危险因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 PICC相关性感染现况400例乳腺癌化疗患者中,发生PICC相关性感染的患者有32例,占8.00%(32/400)。

2.2 影响乳腺癌化疗患者PICC相关性感染的单因素分析感染组年龄>40岁、合并高血压、合并糖尿病、化疗次数>4次、敷料更换频率>3 d/次、导管留置时间>6个月、发生导管移动的患者占比,以及外周血WBC水平均显著高于未感染组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

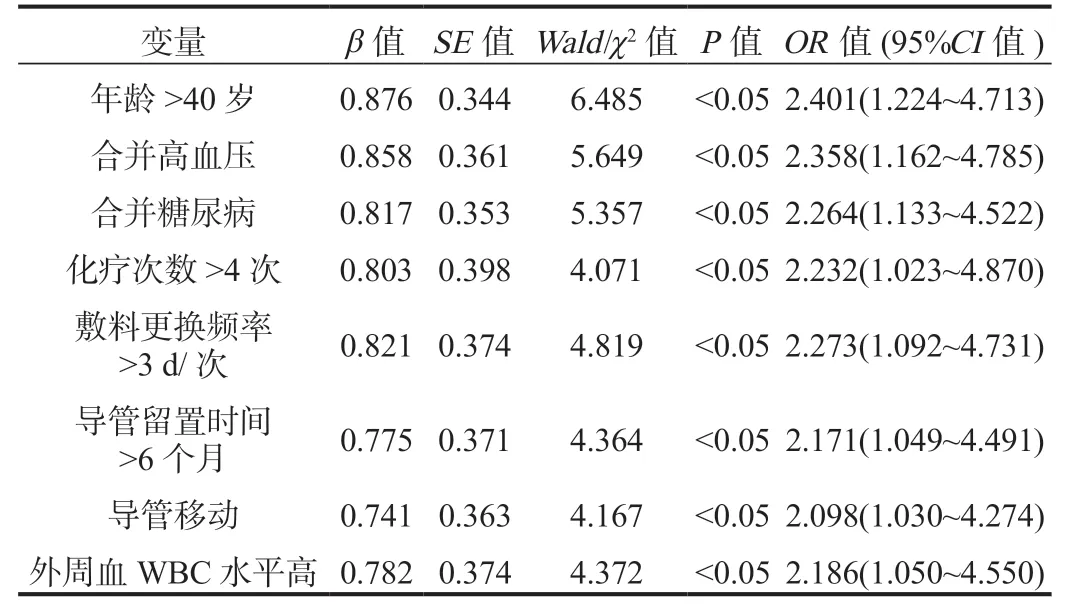

2.3 影响乳腺癌化疗患者发生PICC相关性感染的多因素Logistic回归分析以乳腺癌化疗患者是否发生PICC相关性感染作为因变量,单因素分析中差异有统计学意义的指标作为自变量,纳入多因素Logistic回归模型分析中,结果显示,年龄>40岁、合并高血压、合并糖尿病、化疗次数>4次、敷料更换频率>3 d/次、导管留置时间>6个月、导管移动,以及外周血WBC水平高均为影响乳腺癌术后化疗患者发生PICC相关性感染的危险因素,差异均有统计学意义(OR=2.401、2.358、2.264、2.232、2.273、2.171、2.098、2.186,均P<0.05),见表2。

表2 影响乳腺癌化疗患者发生PICC相关性感染的 多因素Logistic回归分析

3 讨论

化疗是乳腺癌术后的常用治疗手段,但化疗周期较长,且长期输注化疗药物会对血管造成一定损伤,并存在一定的药品渗漏风险[6]。PICC能够为患者术后化疗提供中期至长期的静脉输液方式,并可有效减轻体外高渗液体对血管的损伤,减少静脉炎的发生并减轻反复穿刺所引起的疼痛[7]。而PICC相关性感染是长期行静脉置管的严重并发症之一,发生率呈逐渐上升趋势,已成为院内感染的重要组成部分,相关临床报道,其发生率可达3%[8],因此,了解PICC相关性感染的诱发因素,进而采取有效预防措施及护理,对降低其感染率尤为重要。本研究中400例乳腺癌术后化疗患者发生PICC相关性感染的患者32例,占比达8.00%,与刘春等[9]研究中13.46%的发生率比较,有所降低,虽然提示本单位乳腺癌术后化疗患者PICC相关性感染发生率相对较低,但也可能受本研究样本量、临床医护人员操作技术熟练度等因素的影响,因此临床仍不可放松警惕,要密切关注乳腺癌化疗患者术后PICC情况,避免发生PICC相关性感染。

本研究分别经过单因素和多因素Logistic回归分析发现,影响乳腺癌术后化疗患者发生PICC相关性感染的危险因素有年龄>40岁、合并高血压、合并糖尿病、化疗次数>4次、敷料更换频率>3 d/次、导管留置时间>6个月、导管移动,以及外周血WBC水平高,分析其原因在于:随着患者年龄增长,糖尿病、高血压等疾病发病率也逐渐增加,会导致机体血液黏滞增加、血管硬化,该类患者血栓性疾病发生风险较高,且机体长期处于应激状态,机体防御能力降低,免疫细胞吞噬能力下降,因此感染概率更大,故而应重视对于年龄较大患者高血压及糖尿病的筛查,做好控压、控糖治疗,调控患者血压、血糖水平,降低感染风险。由于年龄是不可控因素,因此,临床实际操作中需给予高年龄患者更多的护理关注。

化疗作为一种全身治疗方法,在杀伤癌细胞的同时,也会同步损害人体内正常免疫细胞,造成免疫力下降,且随着化疗次数的增加,细胞毒性药物在人体内不断蓄积,进一步削弱患者免疫系统,导致感染风险进一步增加,因此,监督患者养成良好的日常生活饮食规律,多进食高蛋白食物,增加营养摄入,提高免疫功能,可在一定程度上降低感染风险[10]。

PICC留置时间会受化疗治疗周期影响而相对较长,此外,在营养物质输注及导管内血小板聚集等因素的影响下,导管留置附近的皮肤更易滋生细菌,同时皮肤表面温度也更适合细菌的增长,因此,长时间不更换敷料,则更容易导致感染发生[11]。对此,护理人员可叮嘱患者实时注意敷料情况,一旦敷料发生卷曲、浸湿、松动或污染等情况时,应及时通知医护人员予以更换,更换敷料时严格按照无菌操作进行,从而避免感染发生。PICC的长时间留置会导致纤维蛋白沉积,促进纤维膜形成,更利于微生物寄生,且导管对于机体而言,也是外源刺激物的一种,可对机体产生一定的刺激,随着导管留置时间的延长,可进一步加大感染风险[12]。因此,对于乳腺癌术后化疗PICC患者,临床应根据其病情,尽可能地缩短导管留置时间,做到合理留置。而对于必须进行长时间导管留置的患者,可对其进行重点护理,增加巡视次数,及时关注患者临床症状,并做好护理记录,以降低感染可能;此外,还有研究表明,硅胶导管是由高抗撕硅胶原材料制作,可在人体内留置很长时间,且与人体组织、血液相容性较好[13],因此,对于需长期留置PICC的患者,可遵患者意愿选择适合的导管材料。

导管移动多是由于患者置管侧肢体的活动,或者未对导管末端固定完好,以致于导管容易随肢体动作的活动而脱出,可导致管道外露并撕扯敷料,易使外界细菌介入,进而引发感染。因此,护理人员应定期检查导管位置、头部定位、流通性和固定情况,每次输液后,封管时不要回抽血,用10 mL以上的注射器以脉冲方式进行冲管,正压封管,避免细菌侵入引发感染,若发生感染,应及时处理或拔管。

化疗是通过细胞毒性药物杀伤人体内癌症细胞,但同样也会损害人体正常组织,对免疫系统造成一定损伤,导致免疫功能发生缺陷或不断降低,进而更容易发生感染,WBC是临床检测是否发生感染的常用指标,其水平过高代表人体处于免疫应激状态,与炎症反应的发生密切相关,而炎症反应又会为病菌的生长提供适宜的环境,增加感染风险[14]。护理人员可加强对PICC的相关护理培训,除合理饮食作息来增强免疫能力外,对于免疫功能持续降低者还可辅以免疫球蛋白等药物进行辅助治疗,从而增强患者的免疫能力,以降低感染风险。

综上,年龄>40岁、合并有高血压、合并糖尿病、化疗次数>4次、敷料更换频率>3 d/次、导管留置时间>6个月、导管移动及外周血WBC水平高均为影响乳腺癌化疗患者发生PICC相关性感染的危险因素,临床可根据上述各项危险因素实施针对性防控措施,从而降低感染发生的可能性。