安氏Ⅰ类拔牙正畸治疗牙槽嵴高度变化的CBCT研究

2022-12-02刘玮玮马俊青

刘玮玮,马俊青

牙槽骨的状态对牙齿的稳固及功能至关重要。正畸矫治是牙槽骨改建的过程,在此过程中,牙槽骨发生三维向吸收与重建。生物学高度定义为龈沟底至釉牙骨质界的距离,主要由结缔组织与结合上皮构成,一般为0.97~2.04 mm。当釉牙骨质界与牙槽嵴顶间距离>2 mm时,即提示存在骨开裂[1]。研究显示正畸治疗前后均有骨开裂骨开窗的发生,在正畸矫治过程中,加力方式错误将导致牙槽骨开窗和骨开裂比例增加[2]。正畸治疗基于牙根在牙槽骨内的移动来完成,牙根的移动能力与范围决定了正畸治疗效果,只有在正畸过程中保证良好的根骨关系,才能得到稳定的正畸治疗效果。因而,我们应当在正畸治疗前使用放射学检查确认牙槽骨的形态,谨慎制定矫治计划,避免因加力不当引发的骨开裂骨开窗以及相应的牙周风险。

锥形束CT(cone beam CT,CBCT)出现之前,正畸医师使用二维影像评价牙槽骨形态等状况,但对于口内牙齿、牙槽骨等组织结构特点的展现并不准确,无法确保数据测量结果的准确有效性及可靠性[2-3]。CBCT的出现使得评价数据测量准确性、可靠性强。研究表明,CBCT无论是对牙槽骨的高度、厚度的线性测量,还是对牙槽骨缺损的三维诊断都有着极高的准确性和特异性[2-4]。

因而,本研究通过CBCT测量成人及青少年安氏Ⅰ类拔牙正畸患者治疗前后的牙槽高度,探究成人及青少年治疗前后牙槽嵴高度变化的差异性,为正畸医生临床诊断与治疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2015年—2017年南京医科大学附属口腔医院正畸科就诊的安氏Ⅰ类拔牙矫治的患者40例,收集患者治疗前后的CBCT资料,其中成年患者20例(年龄大于18岁),平均年龄23.25岁,平均治疗22.9个月;青少年患者20例(年龄10~18岁),平均年龄12.32岁,平均治疗时间22.29个月。纳入标准:安氏Ⅰ类错牙合畸形及轻度至中度拥挤的患者,恒牙列,牙周组织健康,无病理性牙根吸收;自锁矫治器固定矫治,拔除第一前磨牙。排除标准:有埋伏牙、缺失牙等特殊情况;牙周病患者。本研究经南京医科大学口腔医学院伦理委员会批准(伦理号:PJ2019-106-001)。

1.2 测量方法

研究对象均由同一台CBCT(NewTom,意大利)进行扫描,扫描条件:电流10 mA,电压85 kV,脉冲式曝光时间约20 s,断层厚0.15 mm。拍摄时要求:自然头位,牙尖交错位,无移位。

所有影像学数据均采用CBCT结合Mimics 20.0(Materialise,比利时)进行三维测量分析。以横断面确定牙位(图1A),矢状面确定矢状向图(图1B),精细调整到冠状面最大径作为测量切面(图1C)。前后牙区测量正畸前后牙槽嵴顶至釉牙骨质界距离作为牙槽骨高度的测量方式,距离>2 mm即表示骨开裂。同一数据由同一人完成重复测量3次,取平均值。

A:横断面确定牙位;B:矢状面确定矢状向长轴;C:精细调整到冠状面最大径作为测量切面

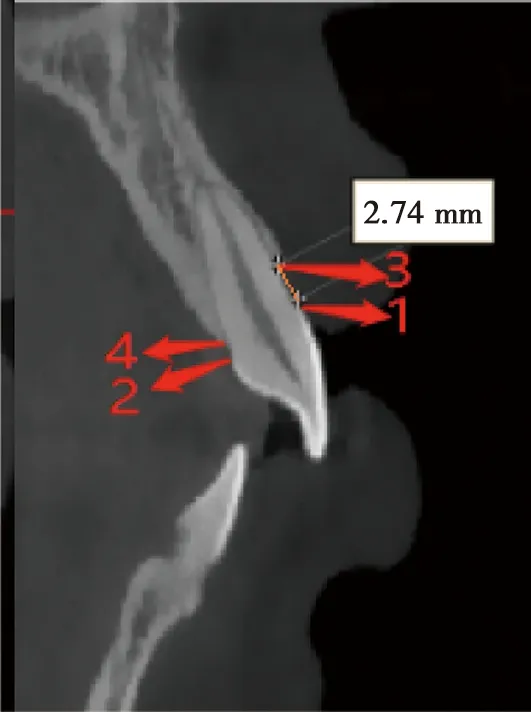

测量项目如图2,确定牙齿唇舌侧牙槽嵴顶,分别测量唇舌侧釉牙骨质界(1,2)到相应侧牙槽嵴顶(3,4)之间的距离,测量每个患者20颗牙(上下颌中切牙、侧切牙、尖牙、第二前磨牙及第一磨牙)的颊侧面和舌侧面。

1:唇侧釉牙骨质界;2:舌侧釉牙骨质界;3:唇侧牙槽嵴顶;4:舌侧牙槽嵴顶

1.3 统计学分析

采用SPSS 17.0统计学软件对治疗前后成人、青少年釉牙骨质界至牙槽嵴顶之间距离变化进行配对t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

研究对象包括40例患者,治疗前后80个CBCT样本,每个样本测量20颗牙,分别测量每个牙位的唇侧面和舌侧面,共计3 200个数据。

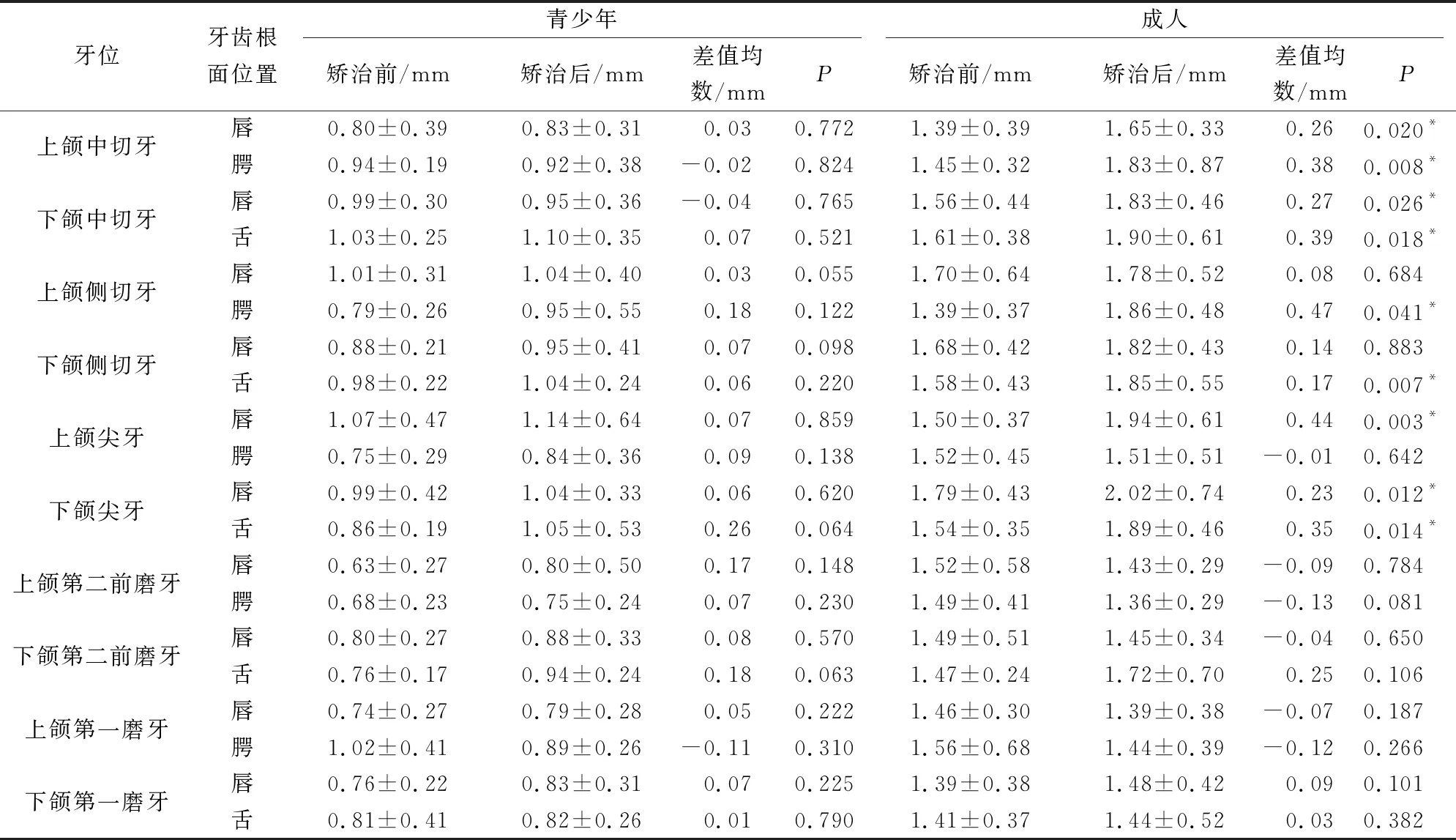

2.1 青少年拔牙矫正前后牙齿釉牙骨质界与牙槽嵴顶间的距离差异

青少年组拔牙矫治前后各区段牙槽骨高度见表1,差异均无统计学意义。

2.2 成人拔牙矫正前后牙齿釉牙骨质界与牙槽嵴顶间的距离差异

成人组拔牙矫治前后,上下中切牙唇腭侧、上下侧切牙腭侧、上尖牙唇侧以及下尖牙唇舌侧釉牙骨质界到牙槽嵴顶之间距离的变化具有显著的统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 拔牙矫正前后牙齿釉牙骨质界与牙槽嵴顶间的距离差异分析

2.3 成人和青少年拔牙矫治前后骨开裂发生率的比较

拔牙矫治前,1 600个根面中有224个根面釉牙骨质界至牙槽嵴顶间距离>2 mm,骨开裂发生率为14.0%。正畸治疗后,青少年有40个(5.0%)根面发生骨开裂相较于术前14个(1.8%)未见显著差异(P>0.05)。成人组前牙区骨开裂477个(59.6%)根面相较于术前210个(26.3%),有显著差异(P<0.05)。

3 讨 论

CBCT可以从三维方向精确显示牙槽骨表面的形态结构,准确性高[5]。因而,在测量釉牙骨质界距离牙槽骨高度时,CBCT明显优于其他影像学检查方式[3]。当然,由于影像体素的限制,过薄的牙槽骨可能在影像上会表现为缺失,即出现假阳性的情况[6-8],但这种情况下仍然说明此处的骨质比较薄,也是我们临床治疗中要注意的区域。

本研究发现,成人组拔牙矫治后上下中切牙唇舌侧、上下侧切牙舌侧、上尖牙唇侧以及下尖牙唇舌侧牙槽骨高度降低较为显著。Guo等[9]发现拔牙矫治内收前牙时,前牙区舌侧牙槽骨垂直骨丧失多于唇侧,主要是因为牙齿的移动造成骨丧失[10-11],这与本研究结果相似。有研究将正畸治疗中牙槽骨变化分为三个部分,分别在牙槽嵴水平、牙根中部、根尖水平进行测量,其结果发现,牙齿舌向移动时,下前牙其唇侧骨皮质在牙槽嵴水平变薄,上前牙舌侧骨皮质在根尖及牙槽嵴水平降低,而上前牙唇侧未见明显异常[12]。Lund等[13]从颊、舌、近中、远中表面测量釉牙骨质界到牙槽嵴顶的距离,发现治疗前后骨高度变化明显,舌侧面变化最大,其次是颊面,下颌骨高度下降大于上颌骨。这些研究都是为了分析牙齿运动对牙槽骨高度的影响,虽然这两者之间的关系尚不清楚,但是研究结果提示成人前牙区的骨缺损风险更大,因而在临床矫治过程中,正畸医生应当使用适当的力学体系避免相应部位的牙槽骨缺失。

骨开裂和骨开窗,是常见的正畸治疗并发症[14-15]。骨开裂是指累及牙槽嵴边缘的“V”形骨缺损,可导致牙龈退缩或形成深的牙周袋,严重破坏牙周组织;骨开窗是牙根表面缺少骨覆盖的独立区域,不累及牙槽嵴顶,根表面仅覆盖黏骨膜或牙龈,可产生疼痛甚至牙髓坏死。牙齿在移动过程中突破了牙槽骨的骨皮质将导致牙周组织的丧失,表现为骨开窗或骨开裂[16]。本研究纳入的病例在临床工作中是常见的安氏Ⅰ类患者,更多的表现牙列拥挤,拥挤导致局部骨缺失,有研究显示这类患者骨开裂发生率高达31%[17]。Nahm等[18]研究发现,双颌前突Ⅰ类患者正畸治疗前即存在不同程度的骨开裂,下前牙骨开裂发生率多于上前牙,其中上前牙骨丧失唇侧19.70%多余舌侧15.00%,下前牙区舌侧骨丧失31.25%多于唇侧26.98%。本研究中,正畸矫治前骨开裂发生率14.0%,这与以往报道类似[19-20]。

4 结 论

青少年患者在拔牙矫治前后釉牙骨质界与牙槽嵴顶间距离保持稳定,而成年患者拔牙矫治后前牙区牙槽骨高度发生降低,其余区段未见明显异常。