中央一般性转移支付何以影响地方财政支出结构?

——基于地方预算软约束分析视角

2022-12-02张启春苗子豪

张启春 苗子豪

(1.华中师范大学 政治学部中国农村研究院, 湖北 武汉 430079;2.华中师范大学 政治学部公共管理学院, 湖北 武汉 430079)

一、引言与文献回顾

分税制改革以来,我国地区间财政支出和基本公共服务供给方面的不均衡程度逐渐扩大,落后地区政府无力履行基本公共服务的支出责任,这种现状引起了党和政府的高度重视。2006年10月,中共十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中提出了“完善公共财政制度,逐步实现基本公共服务均等化”的战略举措。十七大报告则进一步强调“围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,提高一般性转移支付规模和比例,加大公共服务领域投入”。2015年国务院正式印发的《关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》中具体要求“以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标,以一般性转移支付为主体,逐步将其占比提高到60%以上,引导地方将一般性转移支付资金投入到民生等中央确定的重点领域”,对完善我国一般性转移支付制度做了全面部署。在以推进基本公共服务均等化为目标的央地间财政收支关系中,中央一般性转移支付一直是一个显著特征。从图1可以看出,1995—2020年,中央一般性转移支付比重已由26.23%增长到83.47%,中央一般性转移支付占地方财政支出的比重也由2.75%提高至32.98%,西部地区财政支出对一般性转移支付的依存度更是超过了40%。除了规模扩张,一般性转移支付项目种类也多样化。据统计,2007—2020年,中央一般性转移支付项目平均达11项,除了财力均等效果最强的均衡性转移支付外,具体构成中不乏含有规定了特定用途的项目,以及具有时效性的项目,一般性转移支付专项化的特征日益明显(1)参见楼继伟:《中国政府间财政关系再思考》, 北京:中国财政经济出版社,2013年,第292页。。那么,规模保持增长和项目种类多元的中央一般性转移支付会对地方财政行为产生何种影响?是否被用于提高地方公共福利类支出水平?因为中央一般性转移支付本质上是一种预算调节制度,不可避免地改变了地方预算约束条件,约束条件改变了,地方政府必然会重新安排自己的收支结构,其中支出结构如何变化又直接关系到我国基本公共服务均等化目标的实现程度。从这个意义上说,理解、检验一般性转移支付对地方财政支出结构的影响,以及考察一般性转移支付可能引发的地方预算软约束行为,对完善我国中央一般性转移支付制度具有重要意义。本文目的就是分别从理论和实证两个层面揭示中央一般性转移支付引发的地方预算软约束行为,以及扩大的一般性转移支付规模对地方财政支出结构的影响方向。

图1 中央一般性转移支付规模和比重(2)1995—2005年数据来源参见李萍、许宏才:《中国政府间财政关系图解》,北京:中国财政经济出版社,2006年,第51页;2006—2007年数据来源参见李萍等:《财政体制简明图解》,北京:中国财政经济出版社,2010年,第100页;2008—2020年数据来源参见财政部预算司官网公布的全国财政决算。考虑到2009年起,我国中央政府为了进一步规范财政转移支付制度,将财政转移支付简化为一般性转移支付和专项转移支付两类,所以图1中的财政转移支付规模不包含税收返还。

实际上,国外已有大量文献对转移支付、预算软约束与财政支出结构三者之间的关系进行了讨论,分别经历了早期理论、第一代理论和第二代理论三个发展阶段。早期转移支付理论认为,无条件转移支付只会使地方政府的预算线发生平移,不会影响地方财政支出结构(3)参见D. F. Bradford and W. E. Oates, “Towards a Predictive Theory of Intergovernmental Grants,” The American Economic Review, vol. 61, no. 2, 1971, pp. 440-448.。但Gramlich的经验研究表明了,地方政府对待自有财政收入和转移支付的态度是不同的,转移支付资金救助会刺激地方财政支出规模膨胀,并将这种现象称之为“粘蝇纸效应”(4)参见E. M. Gramlich, “State and Local Governments and Their Budget Constraint,” International Economic Review, vol. 10, no. 2, 1969, pp. 163-182.,为阐释“粘蝇纸效应”而做的规范研究是第一代转移支付理论的研究重点。其中,Rodden首次提出了“救助预期”假说来解释转移支付促进财政支出规模膨胀的作用机制,认为转移支付这种额外资源和完全的财务援助会诱发地方政府的超支动机,形成地方预算软约束行为(5)参见J. Rodden, “The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance around the World,” American Journal of Political Science, vol. 46, no. 3, 2002, pp. 670-687.。“预算软约束”概念最早由Kornai提出,用来形容政府通过增加贷款、减免税收或者提供财政补贴的方式对亏损或面临破产的国有企业进行救助的现象(6)参见J. Kornai, Economics of Shortage, Amsterdam: North-Holland, 1980.,随之被引入财政学领域并获得广泛关注,推动着转移支付理论的研究重点从“粘蝇纸效应”转向转移支付的均等和效率问题上。由此形成的第二代转移支付研究重点主要涉及两个主题:一是地方政府间的财政竞争。Litvack等人和Oates的研究认为,转移支付制度与地方财政竞争结合后,一方面会形成税收竞争失败的地方政府对转移支付的依赖,降低征税努力,另一方面会诱使地方政府扩张支出水平来转嫁自身支出成本,降低财政资源配置效率(7)参见J. Litvack, J. Ahmad and R. Bird, Rethinking Decentralization in Developing Countries, Washington D.C.: The World Bank, 1998;W. E. Oates, “An Essay on Fiscal Federalism,” Journal of Economic Literature, vol. 37, no. 3, 1999, pp. 1120-1149.。二是预算软约束问题,虽然Kornai指出,地方财力缺口理应得到上级转移支付的弥补(8)参见J. Kornai, “Resource-constrained versus Demand-constrained Systems,” Econometrica, vol. 47, no. 4, 1979, pp. 801-819.,但Inman、Kornai和Roland的研究发现,由于中央政府不能在地方政府做出预算和借债决策之前公布转移支付计划,使得地方政府有机会通过“软化”预算约束来操纵获得的转移支付资金(9)参见R. Inman, Transfers and Bailouts: Enforcing Local Fiscal Discipline with Lessons from US Federalism, Cambridge: The MIT Press, 2003;J. Kornai, E. Maskin and G. Roland, “Understanding the Soft Budget Constraint,” Journal of Economic Literature, vol. 41, no. 4, 2003, pp. 1095-1136.。正如Caplan等人描述的序贯博弈格局,地方政府有机会率先决定其财政收支决策,中央政府只能作为“跟随者”,依据地方政府当期的财政状况,通过转移支付给予救助(10)参见A. J. Caplan, R. C. Cornes and E. C. D. Silva, “Pure Public Goods and Income Redistribution in a Federation with Decentralized Leadership and Imperfect Labor Mobility,” Journal of Public Economics, vol. 77, no. 2, 2000, pp. 265-284.,这种构建方式给予了地方政府采取策略行为的空间。随着国外转移支付理论的引入,国内围绕地方财政支出行为开展研究,发现我国竟存在远高于西方国家的“粘蝇纸效应”(11)参见范子英、张军:《粘纸效应:对地方政府规模膨胀的一种解释》,《中国工业经济》2010年第12期;吴敏等:《转移支付与地方政府支出规模膨胀——基于中国预算制度的一个实证解释》,《金融研究》2019年第3期。,毛捷等人认为是“价格效应”的存在导致使用转移支付提供公共服务的边际成本降低,从而刺激了地方支出规模较快增长,为我国存在“超级粘蝇纸效应”提供了一种切合中国实际的解释(12)参见毛捷等:《转移支付与政府扩张:基于“价格效应”的研究》,《管理世界》2015年第7期。。关于我国地方财政支出结构的影响研究,虽然至今在经验上还未取得一致结论,但过去利用各层级数据进行的经验研究更多地证实了转移支付会造成地方财政支出结构上的偏向(13)参见尹恒、朱虹:《县级财政生产性支出偏向研究》,《中国社会科学》2011年第1期;付文林、沈坤荣:《均等化转移支付与地方财政支出结构》,《经济研究》2012年第5期。。

总结国内外相关文献,不难发现,已有文献侧重于研究转移支付的实施效果,且多从整体转移支付水平规模出发,而对中央一般性转移支付引发的地方预算软约束问题,以及扩大的中央一般性转移支付规模如何影响地方财政支出结构这两个更为关键的问题鲜少探讨,这也为本文的研究提供了空间。基于少数文献已从经验中证实了一般性转移支付对地方财政行为的影响并不总是好的一面(14)参见马光荣等:《财政转移支付结构与地区经济增长》,《中国社会科学》2016年第9期;吕冰洋、张凯强:《转移支付和税收努力: 政府支出偏向的影响》,《世界经济》2018年第7期。,我们认为,在地区间存在激烈竞争,扩大的一般性转移支付规模并不能保证用于提高地方公共福利类支出水平,相反,更容易诱导出针对一般性转移支付的地方财政策略行为。具体分析,一是规模频繁变动和结构“碎片化”的一般性转移支付体系特征可以为地方政府制造财政策略空间,满足自身支出偏好;二是具有“公共池”资源性质和符合序贯博弈格局的一般性转移支付制度会引发地方预算软约束行为,获得更多的一般性转移支付资金来转嫁自身支出成本。按照序贯博弈格局,地方政府会率先行动决定下一年的财政收支决策,其中包括对次年可能获得的一般性转移支付展开预期。尹恒和朱虹、高德步和何福彩的研究认为,地方政府往往将上年获得的补助收入当作今年继续获得财政补助的稳定预期,被完整地纳入财政预算收入(15)参见尹恒、朱虹:《县级财政生产性支出偏向研究》,《中国社会科学》2011年第1期;高德步、何福彩:《如何测度预算软约束?——来自1998至2014年我国中央政府对省级政府净补助的证据》,《投资研究》2017年第1期。。汪冲在其研究中定量验证了关于其他地区转移支付水平的预期会引发本地区财政收支策略行为,揭示了地区间共同参与争夺转移支付资金的博弈行为(16)参见汪冲:《政府间预算转移支付、预算软约束与地区外溢》,《财经研究》2014年第8期。。那么现阶段,针对扩大的一般性支付规模在地区间分配不均的现实,地方政府实际获得的高于稳定预期的一般性转移支付增量额就代表着地方政府软化预算约束、操控博弈规则,共同参与到中央一般性转移支付资金分配的竞争中所得。由于这部分增量额是由地方政府采取财政策略行为获得的,若地方政府存在某类支出扩张动机,其最终使用方向就容易映射出地方政府的支出偏好,所以将这部分增量额融入一般性转移支付整体中进行实证考察会掩盖扩大的一般性转移支付规模造成的支出效率损失。基于此考虑,本文使用了2007—2019年我国省级行政区(以下简称为省)数据,对一般性转移支付是否引发地方预算软约束行为,以及一般性转移支付增量额如何影响地方财政支出结构分别进行了实证检验。区别已有文献,本文的边际贡献在于:第一,从理论和经验中分辨出中央一般性转移支付引发的地方预算软约束问题,以及地方财政层面上预算软约束的竞争效应;第二,选择以高于稳定预期的一般性转移支付增量额为切入点,系统诠释了一般性转移支付增量额影响地方财政支出结构的理论机制并进行了实证检验,避免掩盖扩大一般性转移支付规模产生的地方财政支出结构的偏向性配置问题;第三,实证考察了一般性转移支付增量额对不同经济发展水平的地区财政支出结构的异质性影响。总体而言,本文的研究结论丰富了一般性转移支付相关领域的研究,可以为破除我国基本公共服务非均等化困局、主动完善一般性转移支付制度提供决策参考和依据。

二、理论分析与假设构建

关于转移支付负面激励影响的研究表明,地方政府会为了尽可能多地从中央政府获取援助资金而采取策略行为,产生了预算软约束问题。财政预算管理中的预算软约束主要指预算管理机制不能有效控制政府部门的财政收支行为,尤其是过度支出行为(17)参见陈志勇、陈思霞:《制度环境、地方政府投资冲动与财政预算软约束》,《经济研究》2014年第3期。。我国地方预算软约束行为深受中央一般性转移支付制度影响,因为预算软约束问题源自于动态承诺的不一致性(18)参见J. Kornai, E. Maskin and G. Roland, “Understanding the Soft Budget Constraint,” Journal of Economic Literature, vol. 41, no. 4, 2003, pp. 1095-1136.,在我国财政支出领域形成的央地间“委托—代理”关系,意味着当地方政府无财力履行公共支出责任时,理应得到中央政府无条件的资金援助,这种隐形关系合约刺激了地方政府策略性地保持或增加财力缺口,并由中央政府拨付一般性转移支付弥补,此时政府间动态承诺的不一致性就凸显出来,而我国现阶段的一般性转移支付制度设计又可以进一步“软化”地方预算约束。首先,显现“均等化”因素的一般性转移支付项目的资金分配政策与地方财力缺口保持着正向显著关系,诱使地方政府争相扩张财力缺口;其次,不适用“因素法”公式、资金规模和使用用途可斟酌的一般性转移支付项目更有助于预算软约束问题的产生,因为其存在的“讨价还价”空间促使地方政府更倾向于请求中央政府运用斟酌的权力来满足其额外的支出需求(19)参见J. Rodden, “The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance around the World,” American Journal of Political Science, vol. 46, no. 3, 2002, pp. 670-687.;再次,由于央地政府间预算的制定及执行在时间点以及监督层面都存在不一致性,导致纵向政府间缺乏良好的预算约束互动,中央政府不能有效制约地方财政收支决策的偏向行为。总体来看,我国一般性转移支付项目种类、资金分配政策以及预算管理工作都可为形成地方预算软约束行为创造策略空间,而企图将自身财政支出成本通过获得更多的一般性转移支付资金转嫁给非本区居民的强烈动机,激发了地方政府在一般性转移支付资金分配中的竞争和冲突。在由地方政府共同筹资形成的一般性转移支付资金池中,若其他地方政府选择软化预算约束,扩大财力缺口,那么本地区硬化预算约束、缩小财力缺口的代价将会非常高昂(20)参见汪冲:《渐进预算与机会主义——转移支付分配模式的实证研究》,《管理世界》2015年第1期。。因此,针对其他地区预算软约束行为的预判将会激发本地区选择实现更大财力缺口这一占优结果,最终产生了预算软约束条件下一般性转移支付资金配置的效率和公平问题。综上,我们提出以下有待实证检验的假设1:

假设1:中央一般性转移支付会引发地方预算软约束行为,并且针对其他地区一般性转移支付资金的预期会激发地方财政层面上预算软约束的竞争效应。

基于地方财政行为,必然存在某种稳定而有力的激励机制,促使地方政府突破预算约束,通过争夺更多的一般性转移支付资金来满足自身特定的支出需求。这就需要分析我国地方政府的激励机制。学术界普遍认为,政治集权下的财政分权是当前中国的基本制度背景之一,两者结合将官员升迁与当地经济增长绩效挂钩,形成的强经济激励引发了横向政府间的财政支出竞争,才为我国带来了巨大的经济增长效应(21)参见王永钦等:《中国的大国发展道路——论分权式改革的得失》,《经济研究》2007年第1期。,其中生产建设类支出因为能在短期内带来显著的经济增长效益而成为地方政府的支出偏好。尽管中央政府有通过集权政治体制和财政调控手段引导地方财政支出行为向增进民生福利水平的路径收敛,但在中国式非对称性分权体制下,地方政府受到的强经济激励并未弱化,反而固化成为地方政府行为背后的一股更基本的力量,通过将“合法性”和“权力”两个特征囊括其中形成了生产建设类支出偏好的制度惯性,不可避免地将持续、稳定地影响着一般性转移支付的支出方向选择。地方政府受强经济激励影响,频频突破预算约束,通过形塑更大的财力缺口,自下而上地索取比稳定预期更多的一般性转移支付资金来满足自身扩张的生产建设类支出偏好,目的是保持或提高经济竞争优势,争取晋升空间。综上,我们提出以下有待实证检验的假设2:

假设2:地方政府为了保持或提高自身经济竞争优势,倾向于将争夺来的一般性转移支付增量额支出在生产建设类支出领域。

我们认为,满足扩张的生产建设类支出是地方政府争夺比稳定预期更多的一般性转移支付增量额的根本出发点和落脚点。但生产建设类支出扩张偏向将更强烈地反映在经济欠发达地区,因为生产建设类财政支出规模与经济增长率之间存在着非线性的倒“U”型关系(22)参见R.J. Barro, “Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth,” The Journal of Political Economy, vol. 98, no. 5, 1990, pp. S103-S125;范清泉等:《从生产性财政支出效率看规模优化:基于经济增长的视角》, 《南开经济研究》 2015年第5期。,只有在人均资本存量和基础设施水平较低的经济欠发达地区内加大生产建设类支出规模,才能够通过乘数效应拉动经济快速增长,反之在经济较发达地区追加生产建设类支出规模,只会提高本地区资本竞争成本与民生性支出挤压成本。值得一提的是,在财政支出竞争策略中,先天假设欠发达地区政府间形成以经济增长为核心的“一元”竞争机制有着天然不足,因为通过掌握财政资源来扩充权力的惯用方法会助长地方政权的内在扩张趋势(23)参见W. A. Niskanen, Bureaucracy and Public Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1994;B. S. Frey and R. Eichenberger, “To Harmonize or to Compete? That’s Not the Question,” Journal of Public Economics, vol. 60, no. 3, 1996, pp. 335-349.,诱使欠发达地区政府同时将争夺来的一般性转移支付增量额支出在行政维持类支出领域。那么,欠发达地区政府间除了会在生产建设类支出领域形成“竞争效应”外,也会在行政维持类支出领域形成“攀比效应”。综上,我们提出以下有待实证检验的假设3:

假设3:经济发展水平差异会导致地方财政支出竞争策略呈现出地区多样化特点,其中经济欠发达地区为了最大化其总效用水平,倾向于将争夺的中央一般性转移支付增量额支出在生产建设类支出领域和行政维持类支出领域。

三、实证检验

(一)计量模型与数据来源

本文参考已有文献构建了如下计量回归模型,其中模型一用来验证假设1,模型二用来验证假设2和假设3。

模型二:expit=β+ηexpit-1+β1GTPincreaseit+β2GTPexistenceit+β3STPit+β4revit+θXit+αi+γt+ξit

在模型一中,被解释变量是地方一般公共预算数缺口(budgetgapit),选择地方预算数缺口作为预算软约束效应的代理变量,是为了在序贯博弈格局中体现一般性转移支付稳定预期和上年一般性转移支付增量对预算数缺口的影响,从而捕捉到地方政府在现行一般性转移支付制度下的预算软约束行为,是否表现为提高预算赤字水平。解释变量包含其他地区一般性转移支付稳定预期(GTPexistencejt)的空间加权变量(24)模型一中空间加权变量具体采用地理相邻地区加权,记为∑w,即i和j为具有相同边界的相邻省区取wij=1,否则取0。,是为了检验针对其他地区一般性转移支付的稳定预期是否会刺激本地区预算赤字水平,从而观察到地方财政层面上预算软约束的竞争效应。Xit为一系列经济社会控制变量,包括人均GDP、人均GDP平方项、人口密度、城镇化率、总抚养比、耕地面积、城镇居民家庭人均可支配收入、最终消费所占比率、资本形成率。

在模型二中,被解释变量是地方各类财政支出(expit),包括行政维持类支出、公共福利类支出和生产建设类支出。解释变量是地方各类财政支出的滞后一期值(expit-1)、一般性转移支付增量额(GTPincreaseit)、一般性转移支付稳定预期(GTPexistenceit)、专项转移支付(STPit)和自有财政收入(revit)。其中解释变量包含财政支出的滞后一期值是基于财政支出惯性特征的考虑(25)参见I. Sharkansky, “Some More Thoughts about the Determinants of Government Expenditures,” National Tax Journal, vol.20, no.2, 1967, pp.171-179.,包含一般性转移支付增量额的设计是为了考察高于稳定预期的一般性转移支付增量额的支出方向选择。Xit为控制变量,包括人均GDP、人均GDP平方项、人口密度、城镇化率、总抚养比、政府竞争度、政府规模、工业化水平、财政供养人口、资本边际产出、财政分权度、高级官员行为偏好。

在上述两个模型中,下标i表示省份、t表示年份,αi与γt分别为省份和年份固定效应,εit为随机误差项,n为地区数。为了确保跨年数据的可比性,本文对模型中涉及价值的变量用2006年=100的各省消费者价格指数进行了平减,同时对模型中的水平变量进行了对数化处理。以上变量的具体说明及描述性统计见表1。

表1 变量说明及描述性统计

续表

本文实证分析使用的转移支付与税收返还数据来自历年财政部预算司公布的《全国财政决算》、各省财政年鉴、省财政厅官网公布的一般公共预算财政收支决算表,对于部分省缺失数据则通过申请政府信息公开。使用的各财政支出项目与一般公共预算收支总额数据来自历年《中国财政统计年鉴》。控制变量数据则来自历年《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》和各省份统计年鉴。考虑到西藏地区的缺失值较多,本文样本地区包含除了港澳台、西藏自治区外的30个省。

(二)实证结果及其分析

1.基本回归结果

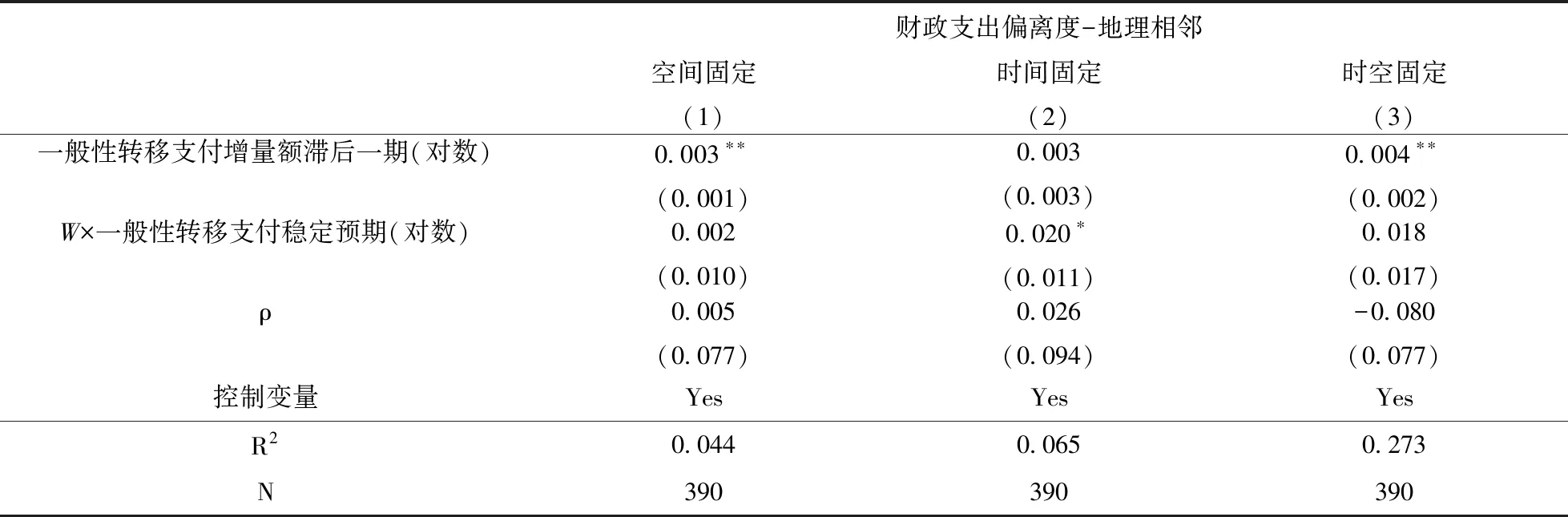

表2是关于假设1的实证结果。基于模型一中含有空间加权变量,本文采用了考虑空间交互作用的空间杜宾模型(SDM)进行固定效应面板数据回归。由于一般性转移支付稳定预期和滞后一期的一般性转移支付增量额,与一般公共预算数缺口和当期扰动项存在时间上的不一致性,所以我们认为模型一中不存在严重的内生性问题。由表2第(1)、(2)列的β1系数值可知,滞后一期的一般性转移支付增量额显著促进了本地区当年预算数缺口,表明往年中央政府拨付更多补助的肯定回应,激励了地方政府提升当年的预算赤字水平,则认为,地方政府预期来自中央政府的补助可以弥补其财政赤字,凸显了地方政府在现行一般性转移支付制度下存在的预算软约束行为。另外,一般性转移支付预算软约束的特征还表现出外溢效应,由(2)、(3)列的β2系数值可知,一般性转移支付稳定预期的回归系数分别在1%和5%水平上显著为正,说明本地区政府针对其他地区一般性转移支付水平的预期,也会刺激该地区提高预算赤字,这种显著的正相关性为一般性转移支付引发地方财政层面的预算软约束竞争行为提供了经验证据。所以,从空间交互影响来看,本地区当期预算数缺口,即预算约束“软化”程度不仅受本地区往年所得的一般性转移支付的影响,针对其他地区一般性转移支付水平的预期也会刺激本地区“软化”预算约束,表2估计结果支持了本文提出的假设1。

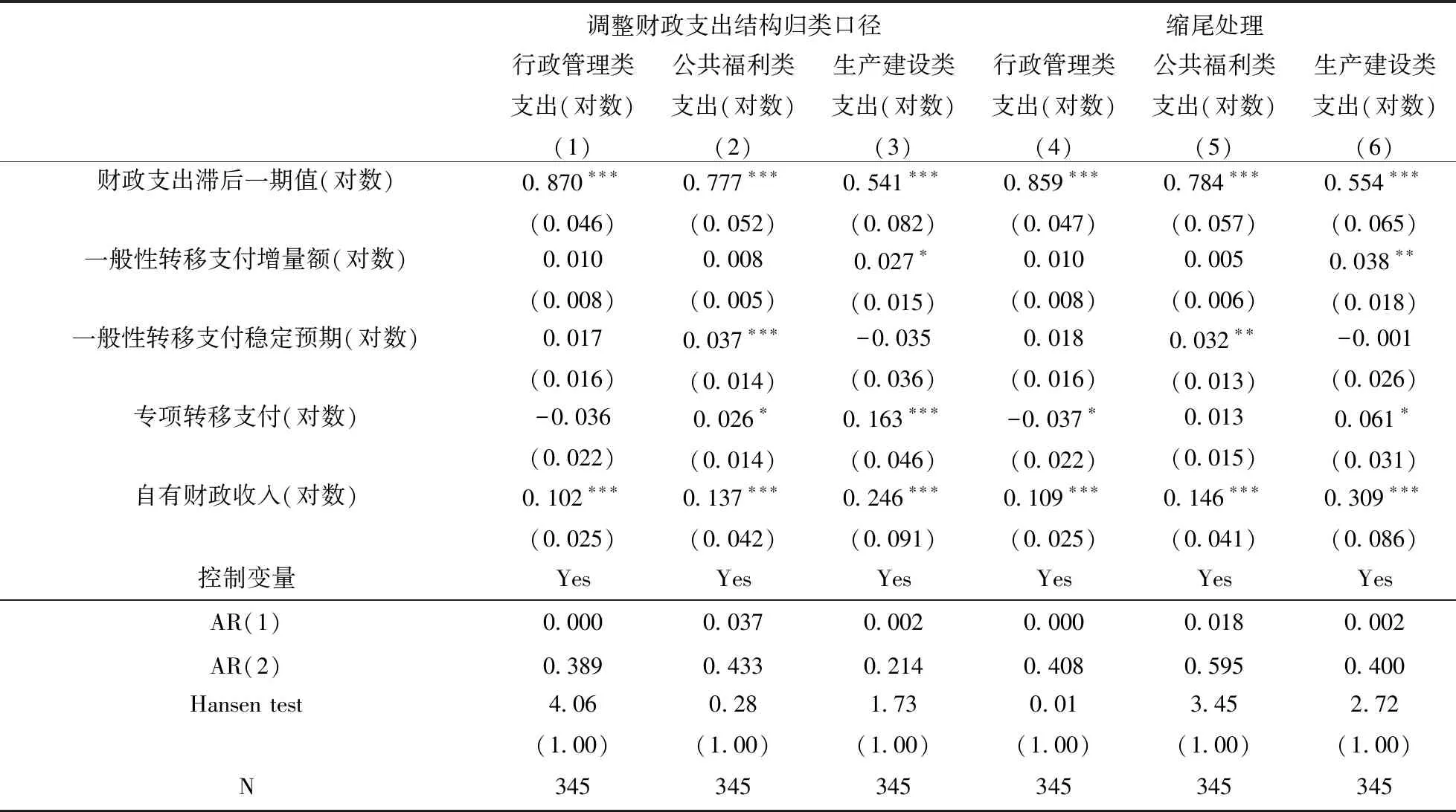

表3是关于假设2的实证结果。首先,考虑到地方财政支出与中央转移支付之间可能存在循环因果关系,我们分别采用了豪斯曼和异方差稳健的DWH检验出模型二中的各类转移支付形式和自有财政收入均存在不同程度的内生性,故选择使用系统广义矩估计法(GMM)来消除内生性问题。为了避免工具变量选择的偏差,此处只将时间虚拟变量看作严格外生,而将滞后一期的被解释变量和各内生解释变量的二、三阶滞后值作为工具变量,因系统GMM估计需要对工具变量的有效性进行Hansen过度识别约束检验,由表4的Hansen检验结果可知,系统GMM的估计是有效的。因解释变量中还包含被解释变量的一期滞后值,所以我们进行了动态面板数据回归。由估计系数可知,一般性转移支付增量额与生产建设类支出存在显著的正相关性(β1=0.038,p<0.05),表明地方政府倾向将一般性转移支付增量额使用在生产建设类支出领域,印证了本文提出的假设2。其他解释变量的估计结果如下:(1)一般性转移支付稳定预期对公共福利类支出发挥了正向促进作用(β2=0.031,p<0.05),这是因为,能被地方政府稳定预期到的一般性转移支付会被统筹安排编入预算报告,导致其使用方向选择上面临种种支出约束和监督,地方政府会选择隐藏自身支出偏好;(2)专项转移支付对生产建设类支出产生正向促进作用(β3=0.065,p<0.05),对行政维持类支出产生负向作用(β3=-0.037,p<0.1),原因是2009年后与民生项目相关的专项转移支付项目大幅减少,且专项转移支付在用途上明确规定不能用于增加行政管理支出;(3)地方自有财政收入对各类财政支出的影响均显著为正,横向比较各模型中β4大小,可知生产建设类支出模型中的自有财政收入的估计系数值最大(β4=0.320,p<0.01),这说明地方政府同样倾向于将更高比例的自有财力投入到经济生产性投资。

表2 假设1的实证结果

表4是关于假设3的实证结果。首先,我们采用人均GDP衡量地区经济发展水平的高低,依据人均GDP的中位数水平对总样本进行分组,分组回归后再通过似无相关模型检验两组中的一般性转移支付增量额的系数差异(26)考虑到似无相关模型不支持面板回归命令,需要手动去除个体效应,再对变换后的数据执行混合回归估计,在此过程中使用各解释变量的滞后一期值来控制模型二中的内生关联。。估计系数如表5所示,经济欠发达地区的一般性转移支付增量额与行政维持类支出(β1=0.030,p<0.01)和生产建设类支出(β1=0.036,p<0.05)的关系均显著为正,且非公共福利类支出模型中的一般性转移支付增量额在不同分组中的估计系数差异也均通过了检验(p值分别为0.0041、0.0078),表明相较于经济较发达地区,经济欠发达地区政府倾向于将努力争夺来的一般性转移支付增量额支出在非公共福利类支出领域,支持了本文提出的假设3。

表3 假设2的实证结果

表4 假设3的实证结果

2. 影响机制检验

上述基本回归结果皆反映了我国中央一般性转移支付会产生负的财政外部性影响,集中表现为地方预算软约束行为与财政支出偏向性配置问题。正如理论分析中提到的,未发生改变的强经济激励是诱导地方政府软化预算约束,将争夺的一般性转移支付增量偏向生产建设类支出领域的重要原因。为验证此观点,我们借鉴了缪小林等人采用的经济赶超水平测度方法(27)某省经济赶超激励强度=(相邻省份最高人均GDP/本省人均GDP) × (全国省份最高人均GDP/本省人均GDP),参见缪小林等:《转移支付对城乡公共服务差距的影响——不同经济赶超省份的分组比较》,《经济研究》2017年第2期。,对2007—2019年各省级地区的经济赶超激励强度进行了综合测量,经济赶超激励强度值越高的地区,其追求经济快速增长的努力程度也越高。通过在模型二中加入经济赶超激励变量,及一般性转移支付增量额和经济赶超激励两个变量的交互乘积项,考察中央一般性转移支付增量额偏向地方生产建设类支出是否受经济赶超激励的调节影响,估计结果由表5可知,经济赶超激励与一般性转移支付增量额的交互项在1%水平上显著为正,表明了经济赶超激励越强,一般性转移支付增量额对生产建设类支出的正向促进作用就越高,有力证实了强经济激励因素是造成一般性转移支付增量额偏向生产建设类支出的关键原因。

表5 影响机制检验结果

续表

但强经济激励引发的生产建设类支出偏向优劣与否,值得我们讨论。若经济欠发达地区政府将富余财力用于生产建设类支出,能为当地的经济增长带来较高的边际贡献水平,那么,一般性转移支付增量额更多地投向生产建设类支出就是其支出结构优化的自然选择。但我们通过对各省经济赶超激励强度进行排序(见表6)发现,人均经济赶超激励排序前十的省份中只有甘肃、贵州、广西、云南位于欠发达的西部区域,说明某些较发达地区政府存在的强经济赶超激励会引发对公共福利类支出额的侵占行为,福利损失是显而易见的。

表6 2007—2019年省级人均经济赶超激励强度排序

3.稳健性检验

首先,关于假设1基本回归结果的稳健性检验,我们选择地方财政支出偏离度(28)财政支出偏离度=|(财政支出决算数-财政支出预算数)/财政支出预算数|。作为预算软约束效应的代理变量,这样设计是为了刻画来自中央一般性转移支付的稳定预期对当年该地区在财政支出偏离上运行产生内在激励,凸显其预算软约束效应。我们得到的估计结果由表7第(1)、(3)列系数可知,滞后一期的一般性转移支付增量额显著提升了本地区当年的财政支出偏离程度,且在时间固定效应模型中,针对其他地区一般性转移支付的稳定预期对本地区财政支出偏离度产生了显著正向刺激作用,同样印证了一般性转移支付制度引发的地方预算软约束竞争效应。

表7 关于假设1的稳健性检验

其次,关于假设2基本回归结果的稳健性检验,我们采用调整地方财政支出结构归类口径(29)稳健性检验中选择一般公共服务支出额和公共安全支出额的总和代表行政维持类支出;科教文卫支出额与社会保障和就业支出额的总和代表公共福利类支出;农林水支出额、交通运输支出额与工业商业金融等事务支出额的总和代表生产建设类支出。和缩尾处理两种方法。估计结果由表8第(3)列可知,一般性转移支付增量额对生产建设类支出有着显著的正向促进作用(β1=0.027,p<0.1)。另外,我们对一般性转移支付增量额分别在1%和99%水平上进行缩尾,得到了第(4)—(6)列估计结果,同样显著地支持了一般性转移支付增量额对生产建设类支出的扩张作用。

表8 关于假设2的稳健性检验

最后,关于假设3基本回归结果的稳健性检验,我们在调整财政支出结构归类口径的基础上,选择财政自给率(30)财政自给率=一般公共预算收入/一般公共预算支出×100%。替代人均GDP变量进行分组回归,得到的估计结果如表9所示,可知一般性转移支付增量额在不同分组中的估计结果与显著差异均与假设3的基本回归结果保持了一致,表明在调整财政支出结构归类口径的基础上变换分组依据变量也依然支持了本文提出的假设3。

表9 关于假设3的稳健性检验

四、研究结论与启示

随着中央一般性转移支付规模比例的扩大,其基本制度目标也从最初的弥补地方财力缺口逐步过渡到实现“基本公共服务均等化”这一国家治理目标,但我们基于2007—2019年的省级数据进行实证检验发现,中央一般性转移支付会引发地方政府的预算软约束行为,以及产生地方财政层面上预算软约束的竞争效应。受强经济激励影响,地方政府倾向将争夺来的一般性转移支付增量额支出在生产建设类支出领域,且该增量额对生产建设类支出的扩张作用连同对行政维持类支出的扩张作用在经济欠发达地区更为凸显,与经济较发达地区比较后表现出统计上的非对称特征。由此可见,地方政府会通过软化本地区预算约束来争夺更多的一般性转移支付,现阶段保持增长的中央一般性转移支付规模是地方政府“倒逼”机制产生的后果,而中央政府利用扩大的一般性转移支付规模纵向调控欠发达地区政府提升公共福利类支出水平,也未见显著成效。

因此,从本文的研究结论,我们得到两方面启示:一是相较于依靠扩大一般性转移支付规模提升欠发达地区政府的公共服务供给水平,尽快构建有效的一般性转移支付激励约束机制更为关键,未来中央政府应提高采用因素法进行资金分配的项目范围和比例,使用规范的转移支付形式增加对欠发达地区的财政援助,并依据一般性转移支付资金使用绩效评价衡量欠发达地区政府的基本公共服务供给努力程度,通过在一般性转移支付制度中嵌套绩效管理因素,构建激励型一般性转移支付制度;二是强化地方财政预算纪律对于实现一般性转移支付制度目标是重要的,未来中央政府应考虑构建一般性转移支付资金拨备使用的审批制度,成立专门机构审计一般性转移支付资金的使用,与建立全面规范、公开透明的预算制度相结合,达到有效防范地方预算软约束行为的目的。