基于年龄-时期-队列视角的社会变迁与老年人理想居住安排研究

——来自CLHLS数据的检验①

2022-12-01张莉陆杰华张子馨

张莉 陆杰华 张子馨

(1.中国人口与发展研究中心,北京 100081;2.北京大学社会学系,北京 100871)

1 引言

为落实积极应对人口老龄化国家战略,2021年中共中央国务院印发《关于加强新时代老龄工作的意见》,提出鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活,履行赡养义务、承担照料责任。中国历来就有家庭养老的传统,老年人居住安排主要是和子女同住,以子女为主的亲属网络是个体在老年阶段的有力堡垒。20世纪80年代以来,随着中国经济、社会和人口环境的快速变迁,老年人传统的居住模式已经发生了非常明显的变化,主要表现为独居和与配偶同住的比例大幅增加,而与子女同住的比例迅速下降[1]。1982 年,中国65岁及以上老人与子女同住的比例超过70%[2],但是到2010年,该比例已下降到50%以下[3]。很多学者认为,随着中国经济的持续增长、文化观念的日益开放、人口流动的迅速增加和生育水平的大幅下降,未来将有越来越多的老人生活在空巢家庭当中[1][4]。然而,也有一些国外学者的研究发现,老年人独居比例不会一直上升,多代同堂的大家庭在20世纪90年代的美国开始出现复苏,并可能持续下去[1][4]。当前,国家倡导老年人和子女就近居住或共同居住,体现了国家对家庭承担赡养义务的重视。在居住模式变化背后,是人口转变和社会变迁的结果。

人口新陈代谢通过生死交替机制决定了一个不断变化的老年人口构成,进而改变了两代人之间的代际平衡。老年人口在年龄、性别、婚姻状况等方面的差异以及这些特征随时期和队列的不同而发生的变化构成了老年人口的多样性。老年人口在不同时期和队列上的多样性也带来了老年人居住安排选择上的差异性。在积极应对人口老龄化国家战略背景下,老年人作为老龄社会的重要社会成员,其理想居住安排直接反映了老年人期待的照料模式和养老方式。老年人理想居住安排的实现与否将直接影响到其老年生活的满意度和幸福感。本研究利用中国老年健康影响因素追踪调查5期数据,对老年人理想居住安排进行纵向研究,重点考察年龄、时期和同批人的理想居住安排,旨在回答随着社会经济的发展和家庭结构变迁,老年人的理想居住安排是什么?随着时期推进发生了怎样的变化?老年人理想居住安排在不同年龄和队列间是否有差异?对这些问题的探析有助于从历史视角考察老年人居住方式转型,及对老年人养老观念的重要影响。

2 文献综述

2.1 年龄与居住安排

从生物学角度看,年龄是认知、记取和评判人口特征及其社会角色的依准,反映了人类生命体的自然属性及其承载的社会意涵[5]。人们常常认为,年龄是一个有效衡量老年人的标准,在老年阶段老年人的情况大同小异。然而,有研究表明年龄越大,人与人之间相似的东西就越少,差异就越大,不均衡现象就越突出,这与年轻时积累的优势和劣势密切相关[6]。年龄也成为影响老年人理想居住安排的基础因素。曲嘉瑶、孙陆军基于2000年、2006年两次中国城乡老年人口状况追踪调查数据,发现老年人的年龄越大,独居的比例越高,隔代同住的比例越低[7]。张丽萍利用2011年中国社会状况综合调查和第六次全国人口普查汇总数据,发现老年人独居比例随年龄增长呈现先上升后下降的趋势,与配偶同住的比例随年龄增长总体呈下降趋势,与子女及仅与孙子女同住的比例随年龄增长先下降后上升[8]。上述两项研究略有差异,进一步分析看,曲嘉瑶等的研究对年龄划分较粗,80岁以上归为一组,并不能反映精细地随年龄增长的特征。唐天源、余佳利用中国家庭追踪调查(CFPS)2012年数据,发现随着年龄增长,老年人“独居”“与子女同住”和“三代同住”比例逐年上升,“只与配偶同住”“隔代同住”比例随年龄增长下降[9]。

2.2 时期与居住安排

尽管关于老年人居住安排相关研究较多,但是老年人理想居住安排的时期差异尚没有清晰的结论。探索老年人理想居住安排的时期差异越来越重要,因为可以根据老年人的理想居住安排预测未来的老年照料安排。此外,如果老年人理想居住安排和实际居住安排差异较大,这些研究说明老年人的现实居住状况并不能反映老年人的理想居住安排。

个体的理想居住安排受到国家政策的潜在影响,大众对家庭照料和机构照料的看法对探索全年龄段的个体观点非常重要。根据Burstein的观点,从时期来看,近些年来随着国家对社区养老、机构养老支持力度的增加和社会照护服务的增多,老年人对机构居住安排的选择倾向应该增加[10]。然而,也有人认为,我国有家庭养老的传统,在孝道伦理影响下,家庭本身具有养老责任,老年人的理想居住地点并没有随着时间而轻易改变[11-12]。已有关于时期对老年人理想居住安排的研究中,一项美国的研究发现,从1980年代到1990年代在16-91岁的人中孝道观念开始减弱[13]。关于东亚人群,一项针对日本的研究显示,50岁以下的已婚日本女性期待从子女处获得的包括经济支持、身体护理和情感支持在内的老年支持比例从1963年到1986年平稳下降[14]。对中国台湾的一项研究发现和已婚子女同住的老年人的比例随时期缓慢下降[15]。关于居住安排的时期变化特征,国内学者利用历次人口普查数据分析发现,中国老年人的居住安排具有时期差异性。1982年和1990年60岁及以上的老年家庭中,单身户和夫妇户的比重从1982年的22.8%提高到1990年的25.3%[16]。2000年65-79岁的低龄男性老人和女性老人与子女同住的比例同1990年相比,分别下降了12.7%和8.8%;80岁以上高龄老人与子女同住的比例男性下降0.3%,女性上升1%。这说明我国的老年父母与成年子女同住的传统家庭结构比例从20世纪90年代以来下降[2]。2010年与2000年的普查数据相比,我国老年人独居人数和比例明显增加,城市比农村严重,而且80岁以上的高龄老人独居比例也在上升,老年人的居住类型进入一个明显的转型期[3]。

2.3 队列与居住安排

就居住安排而言,即使我们能够分辨出在控制年龄后,老年人居住安排上明显的时期效应,但是对分析队列的影响效应还是很复杂的。Hui-Chuan 等对中国台湾的研究发现,年轻队列的老年人由于教育水平和劳动参与程度比年老队列的老年人高,因而年轻队列的居住偏好也和年老队列不同。2000年的65岁及以上老年人在15-18岁时大学入学率占比在10%以下,而2016年的65岁及以上的老年人在15-18岁时,大学入学率为20%。相应的,65岁及以上老年人生活在三代同住家庭中的比例从2000年的30%下降到2016年的10%[15]。一些经验研究已经发现,年龄越年轻的老年人,对机构长期照护的偏好越强,发现了可能存在的队列效应[17-18]。杜鹏从队列的视角,利用我国三普和四普数据分析发现,如果把从1982年活到1990年的老年人当作一个队列,将他们的居住方式与1982年全体老年人的居住方式进行比较,三代以上户比例从1982年的47.2%增加到1990年的57%,而二代户从27.6%锐减到13.7%,老年夫妇户比例超过了二代户[19]。这说明随着老年人年龄的增长,残疾比例和丧偶比例增加,家庭中代数增多,越来越多的老年人趋向于生活在三代及以上大家庭中。李婷等人利用1989-2011年9期中国营养追踪调查数据分析发现,随着队列的推移,越晚出生的老人在三代直系家庭的概率呈显著的下降趋势[20]。梁宏利用 1998 年、2008 年和 2017 年“广州市老年人口生活状况调查”原始数据,也发现广州不同出生队列老年人的养老方式选择意愿存在显著差异,越晚的出生队列老年人,越认为自我养老是最好的养老方式;1945 年前的出生队列则认为与子女同住是最好的养老方式[21]。

综上所述,国内外学者从年龄、时期和队列角度对老年人的理想居住安排形成了丰富的研究成果。从时期看,根据历次普查数据,老年人独居比例上升,与子女同住比例下降,从队列角度看,相关研究又发现,越晚的出生队列生活在三代以上家庭的概率越低。然而,2010年以后,我国的老龄化速度加快,而对近些年老年人理想居住安排的研究则较少。从研究方法看,控制年龄、时期和队列的共线性,识别三者对老年人理想居住安排的净效应,也是有待改进的。因此,本研究希望利用中国老年健康影响因素追踪调查数据,聚焦近14年老年人理想居住安排的变化,并尝试使用HAPC模型,解决共线性问题。

3 研究设计

3.1 数据来源

本研究使用中国老年健康影响因素跟踪调查(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, CLHLS)跨度14年的5期追踪调查数据,分别为2005年、2008~2009年、2010~2011年、2014年、2017~2018年调查数据。CLHLS是一项全国性调查(详见http://web5.pku.edu.cn/),基线调查始于1998年,在中国大陆31省(直辖市、自治区)中的23个施行调查,采用目标随机抽样方法,随机选取了一半的市/县,大约覆盖全国85%的人口[22]。本研究所使用的5期追踪调查数据中,有7472名老年人至少参加了2期调查,有702名老年人全部参加了这5期调查,这为观察老年人的理想居住安排提供了有力数据支持。

3.2 变量测量

本研究的因变量为理想居住安排。对理想居住安排的操作化是通过CLHLS数据中,询问老年人“您希望哪一种居住方式”而获得。根据回答选项,本研究对理想居住安排进行了四种分类的划分,包括:独居(或仅与配偶居住),子女在不在附近无所谓;独居(或仅与配偶居住),子女最好住在附近;与子女一起居住;敬老院、老年公寓和福利院。根据不同居住安排,分别构建4个二分变量作为因变量。

本研究的核心自变量是年龄、时期和队列变量。样本的年龄范围为65-107岁。时期通过调查年份来定义,即2005年、2008~2009年、2010~2011年、2014年、2017~2018年,共5个年份。出生队列分为1900年前、1900-1909年、1910-1919年、1920-1929年、1930-1939年、1940-1949年、1950年以后生人,共7个出生队列。

本研究的控制变量包含性别、婚姻状况、健康状况、城乡居住地、家庭年收入、教育。其中,性别、婚姻状况、健康状况、城乡为二分变量,家庭年收入、教育年限为连续变量。

3.3 研究方法

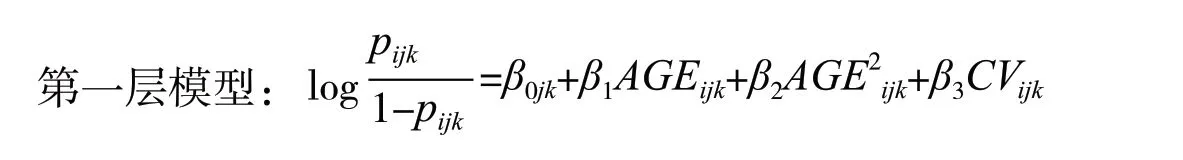

对微观数据进行趋势分析的最大难点之一是每个个体在测量时刻的因变量取值会同时受到年龄、时期和队列三个因素的共同影响[23]。而基于以上文献综述的梳理发现,本研究关注的老年人理想居住安排也受到年龄、时期和队列的影响。为了厘清三者的各自影响,本研究采用分层年龄-时期-队列模型(Hierarchical A-P-C, HAPC),考察年龄、时期和队列效应。传统的APC模型存在一个变量间关系的可识别性问题,即队列=时期-年龄。为了区分年龄、时期和队列的各自影响,Yang和Land(2013)提出了一种分层的A-P-C(HAPC)建模方法,即利用个体层数据和多层建模框架。时期效应是和生命条件和环境的时间或顺序变化有关,等价于所有队列效应之和,而队列效应则来自于生活条件和人生经历随时间变化的差异[23]。因此,可以假设,同一时期或队列中的每个人都与他们的同龄人嵌入在相同的社会情境中。因此,在分层年龄-时期-队列模型中,受访者同时受到由时期和队列定义的两种更高水平的社会历史背景的影响,即随机建模的影响[25]。由于因变量为二分变量,本研究采用HAPC logistic模型进行分析。其中,层一模型估计年龄和年龄平方的固定效应,层二模型估计时期和队列变量的随机效应。针对四种理想居住安排类型,分别进行了相应的模型分析,共使用四个HAPC模型。具体模型设置如下。

第一层模型反映个体层次变量的影响,包括年龄效应。其中,pijk为属于队列j和时期k的老年人个体i选择某种理想居住安排的概率,AGEijk和AGE2ijk代表年龄和年龄平方,CVijk代表一系列控制变量。个体数量为njk(i=1,2,…,njk)。

第二层模型:β0jk=γ0+u0j+v0k,u0j~N(0,τu),v0k~N(0,τv)

第二层模型反映时期和队列效应。其中,γ0代表截距,u0j~N(0,τu)表示第j个队列的效应,服从方差为τ2u的正态分布,v0k~N(0,τv表示第k个时期的效应,服从方差为τ2v的正态分布。本研究假设时期和队列仅对截距具有随机效应。

3.4分析策略

首先,本研究分析在控制其他变量之前,年龄、时期、队列在不同理想居住安排上的分布。其次,采用分层年龄-时期-队列模型,并加入性别、受教育年限、婚姻状况、家庭年收入、基本活动能力等控制变量,考察年龄、时期和队列效应。此外,本研究也研究了各控制变量对年龄影响的差异。

4 主要结果

4.1 描述性特征

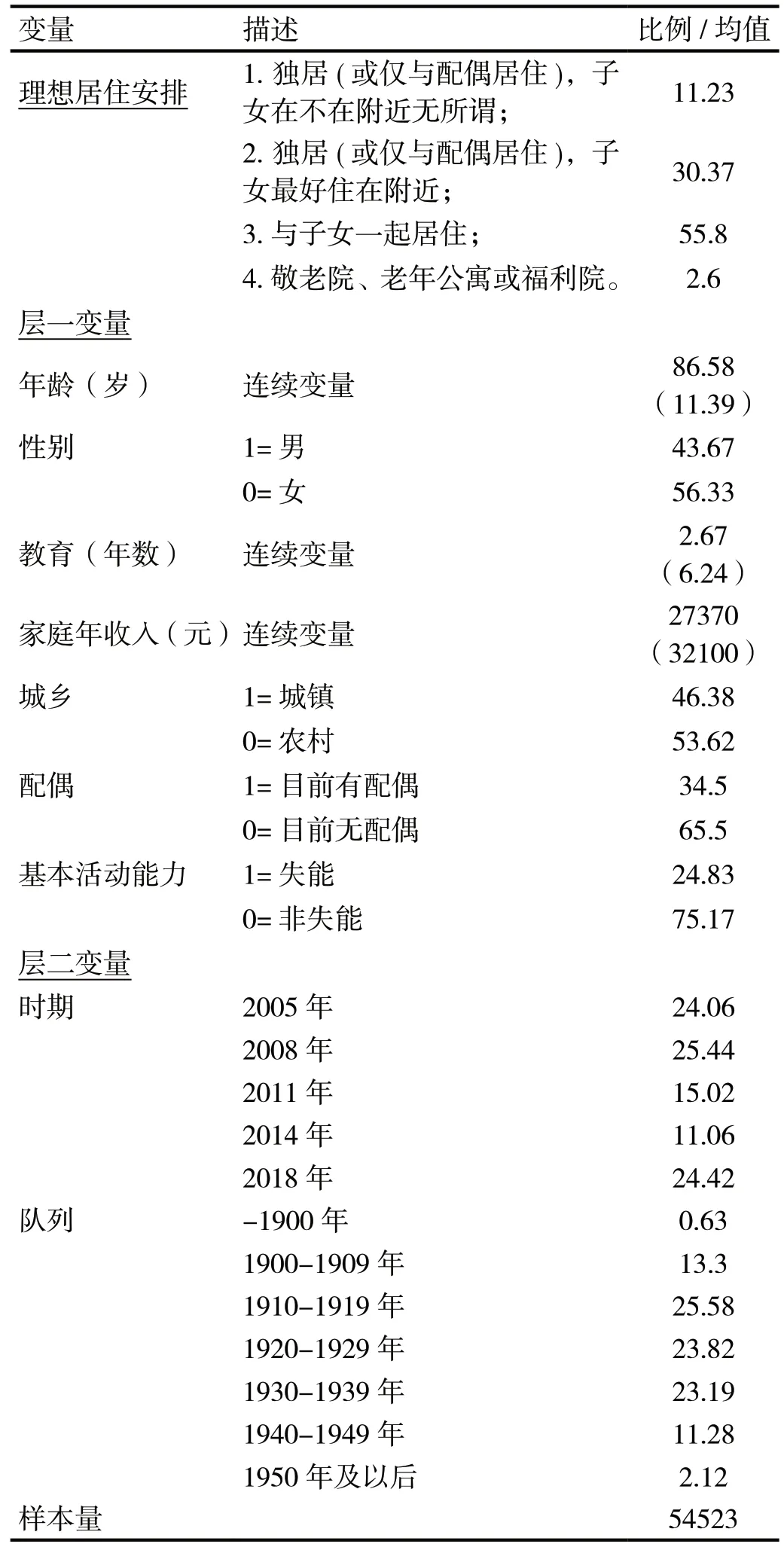

表1展示了老年人理想居住安排的描述统计结果。在总样本中,排除没有回答理想居住安排和其他选项的4916位被访者,本研究分析的有效样本量从2005-2018年5期数据合计为54523个。在有效样本中,回答“希望和子女一起居住”的占比最高,占55.8%,其次为“独居(或仅与配偶居住),子女最好居住在附近”,占比为3成,再次为“独居(或仅与配偶居住),子女在不在附近无所谓”,占比11%,最后为“敬老院、老年公寓或福利院”,占比仅为2.6%。

表1 变量描述

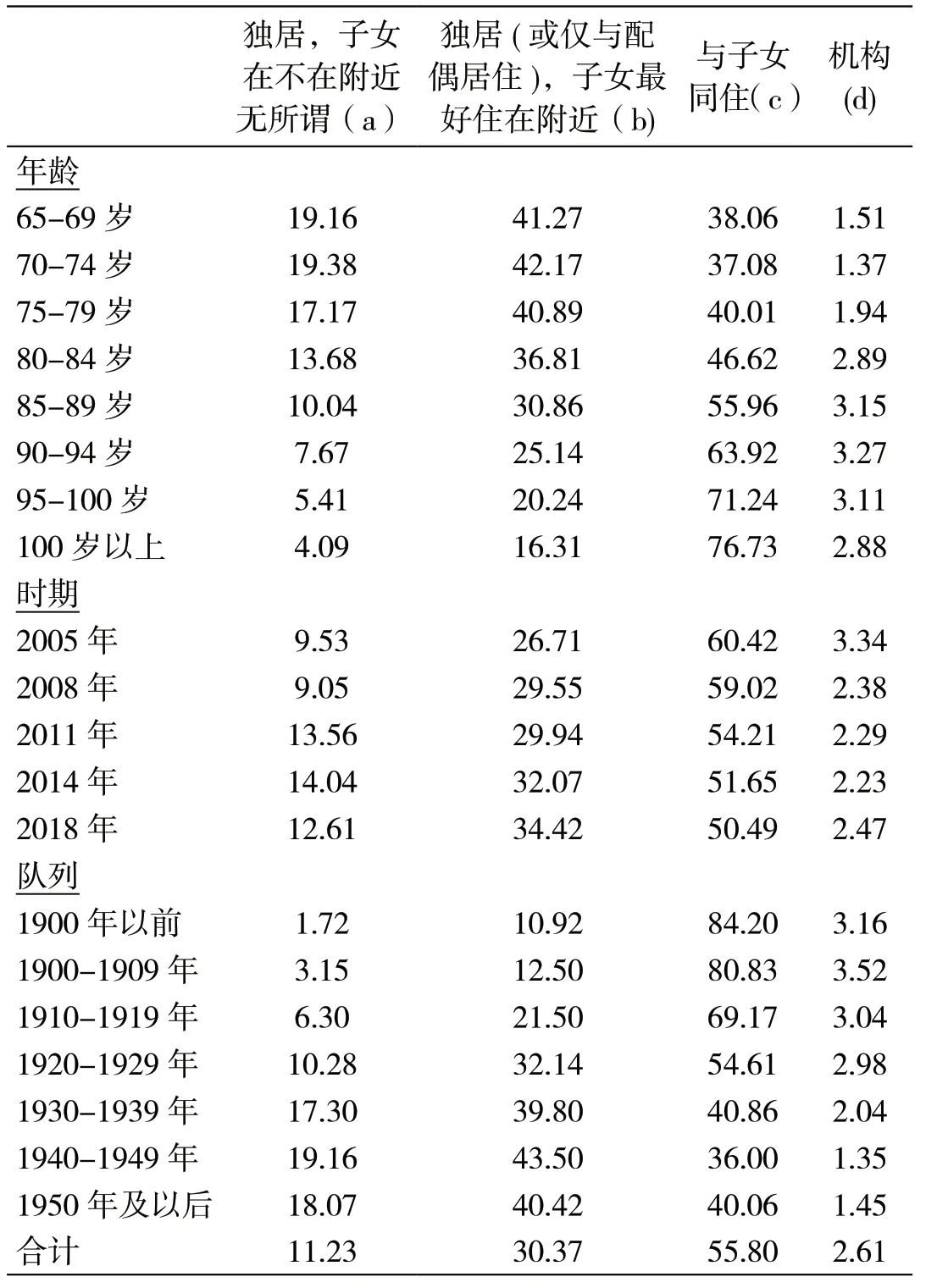

表2展示了在控制其他因素之前,老年人理想居住安排的年龄、时期和队列效应。本研究分析了三者在独居,子女在不在附近无所谓(a);独居(或仅与配偶居住),子女最好住在附近(b);与子女一起居住(c)和敬老院、老年公寓或福利院(d)四类理想居住安排上的分布。从年龄看,老年人希望独居,子女在不在附近无所谓的比例随年龄增长而下降,从65-69岁的19.16%下降到90岁及以上的不到8%;老年人希望独居,子女最好住在附近的比例随年龄增长也在下降,从65-69岁的41.27%下降到100岁及以上的16.13%;希望与子女同住的比例总体随年龄增长而增加,从65-69岁的38.06%上升到100岁及以上的76.73%;希望住在机构的老年人占比总体较低,从65-69岁的1.51%增加到90岁及以上的3%左右。从时期看,在四种理想居住安排中,老年人希望和子女同住的占比最高,从2005年到2018年,该占比从60.42%下降到50.49%,下降了近10个百分点;老年人希望独居,子女最好住在附近的比例随时期推进而增加,从2005年的26.71%增加到2018年的34.42%;老年人希望独居,子女在不在附近无所谓的占比从2005年的9.53%增加到2018年的12.61%;希望住在机构的比例表现出下降趋势,从2005年的3.34%下降到2018年的2.47%。从队列看,年轻队列更希望独居,年老队列则更希望和子女一起居住,年轻队列希望在敬老院等机构的比例较年老队列低。

表2 分年龄、时期和队列的不同理想居住安排占比 单位:%

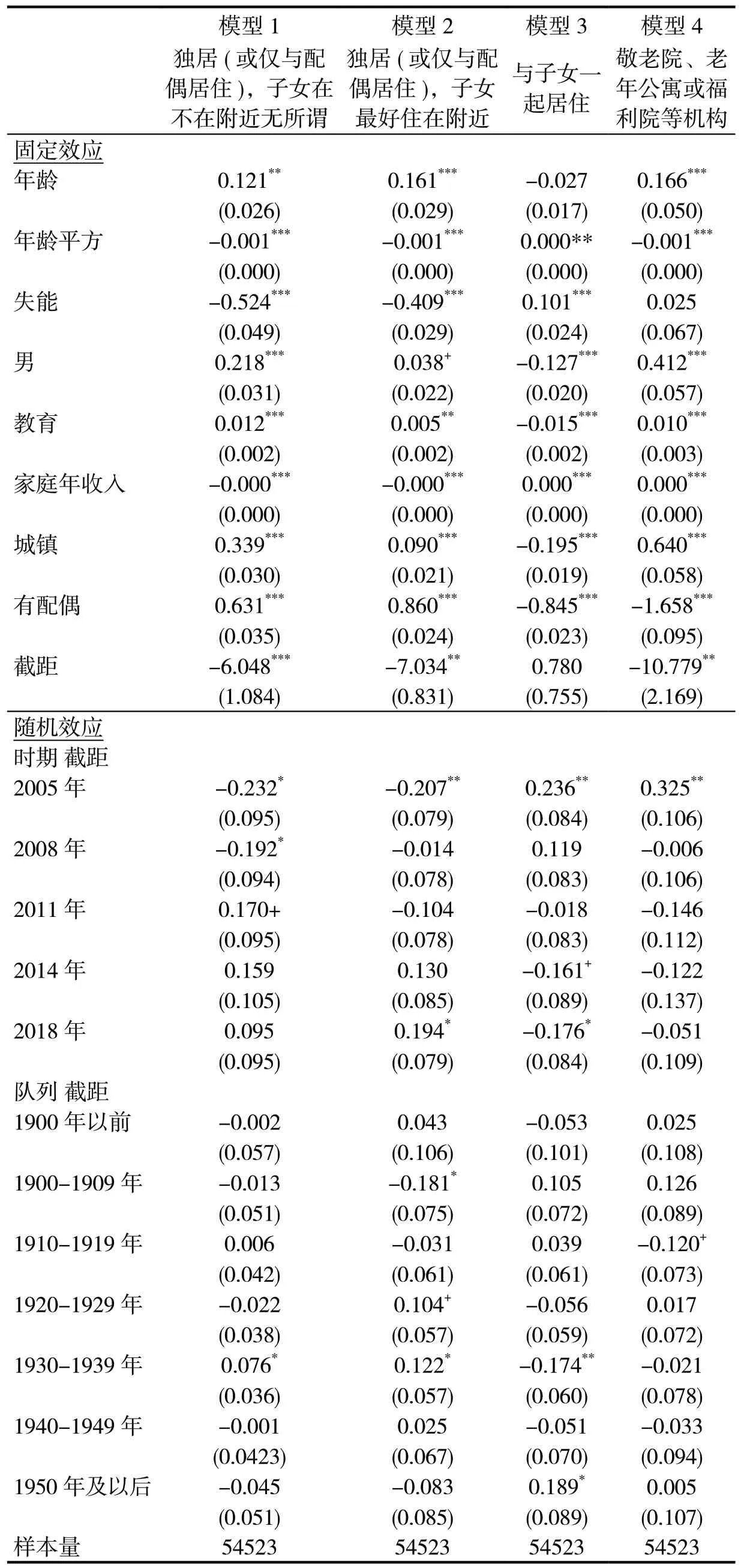

4.2 老年人理想居住安排的年龄、时期和队列效应

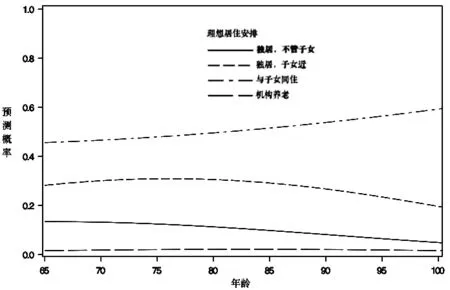

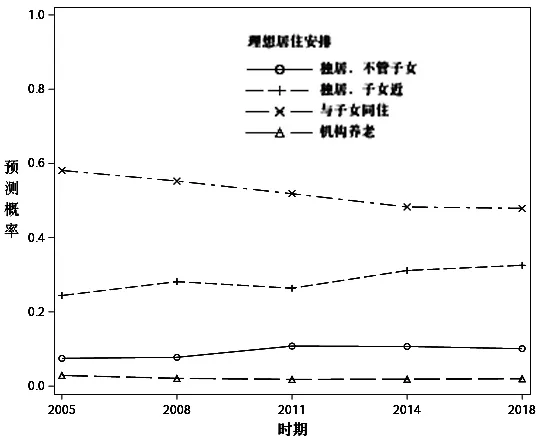

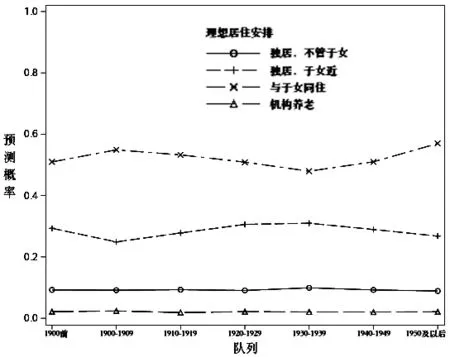

表3是加入控制变量后的HAPC模型的主要结果,包括各变量的回归系数、标准差和显著性水平,目的是检验年龄、时期、队列对老年人理想居住安排的影响。为了直观展示年龄、时期和队列的效应,本研究使用趋势估计图形来展示。图1-3展示了老年人理想居住安排的年龄、时期和队列上的趋势。这些趋势都是基于模型的随机效应系数估计并转换为预测概率,代表该年龄、时期或者该队列老年人居住希望的某种居住安排的概率。

图1 分年龄老年人理想居住安排的概率预测结果

从年龄看,随着年龄增加,老年人的理想居住安排发生较大变化。老年人希望独居的概率,包括子女在不在附近无所谓和子女最好在附近两种类型,随年龄增长呈倒U型,表现为先增长后下降的趋势;希望和子女同住的概率随年龄增长持续增加,而希望在机构中的概率随年龄增长缓慢增加。该结论和张丽萍利用六普和调查数据得出的研究结论一致[8]。这也说明,近20年来,老年人的理想居住安排保持了相近的年龄变化特征。

从时期看,2005-2018年老年人理想的居住安排总体变化不大。老年人希望与子女同住的概率从2005年开始逐渐下降,到2014年之后发生转折,开始有缓慢上升趋势。老年人希望独居(或仅与配偶居住),子女最好住在附近的概率从2005年开始总体呈波动上升趋势。老年人希望独居(或仅与配偶居住),子女在不在附近无所谓的概率从2005年到2011年逐渐上升,2014-2018年则保持平稳。老年人希望生活在机构的概率从2005-2018年总体保持不变。这一结论是控制了年龄和队列效应后的时期净效应。李婷等关于对三代直系家庭的时期变化趋势的研究同样发现,从2000年开始到2011年,三代直系家庭的概率呈上升趋势[20]。本研究从时期上反映了现实层面老年人和子女同住也呈上升趋势。

从队列看,希望和子女同住的老年人表现出队列上的波浪型,在1930年之前出生的队列希望和子女同住的概率先上升后下降,在1930年之后的低龄的出生队列希望和子女同住的概率逐渐上升。老年人希望独居,子女住在附近的队列变化从1900年之前队列到1930-1939年队列总体上逐渐上升后开始下降。从队列看,本研究不支持已有研究中发现的老年人希望独居的概率在未来会越来越多的观点,而是发现低龄队列老年人希望独居概率相比于年老队列表现出缓慢下降趋势,1940年及以后出生的老年人希望和子女同住的概率高于1940年之前的出生队列。结合相关研究的解释,随着家庭结构缩小,老年人拥有的子女数量较高龄队列少,这增加了代际之间的联系,更加希望互惠性的家庭关系。相关研究也证明,独生子女的老年父母在经济和家务方面给子女的支持多于多子女家庭[26]。尤其需要说明的是,1930-1939年出生队列在理想居住安排上具有显著性,表现为希望独居的概率较其他队列高,和子女同住的比例较其他队列低。该队列是倒U型结构的转折点,从该队列往后的低龄队列,希望和子女同住的概率降低,希望独居的概率增加。该队列的显著特点是,在新中国成立前后正值11-20岁,是伴随着新中国成立和发展起来的一代,具有和之前人口队列不同的思想观念和成长环境,具有较为明显的转折特点。

表3也展示了老年人的人口学特征对理想居住安排的影响。失能老年人更希望和子女同住,和生活在敬老院、老年公寓或福利院等机构,健康老年人则更希望独居。相对于女性,男性老年人更希望独居和机构养老,希望和子女同住的概率更低。受教育程度越高的老年人,越希望独居和机构居住,而不希望和子女同住。家庭年收入和希望同子女同住的概率呈正相关。城镇老年人希望独居和机构居住的概率高于农村老年人,而农村老年人则更希望与子女同住。有配偶的老年人相对于无配偶老人更希望独居,无配偶老人与子女同住和机构居住的概率高于有配偶老人。这在一定程度上反映了以居住安排为主要特征的老年人养老方式出现了变化,以受教育水平提升和城镇老年人观念改变为主要因素的社会经济发展是老年人居住安排变化的重要动因。

表3 老年人理想居住安排的分层年龄-时期-队列模型估计结果,2005-2018年

5 结论与讨论

本研究利用HAPC模型分析了老年人理想居住安排在年龄、时期和队列维度上的变化趋势。研究发现,年龄是影响老年人理想居住安排的主要因素。不同年龄老年人由于身体状况和社会环境等的因素作用,构成在理想居住安排选择上的主要差异因素。同时,本研究证明了时期、队列因素具有较显著作用,主要结论如下。

第一,老年人希望独居的意愿随年龄增长呈倒U型曲线,表现出先升高后下降的变化趋势。希望和子女一起居住的概率随年龄增长则出现先下降后升高的趋势。从年龄看,老年人在高龄阶段与子女同住的意愿较高。这一阶段也是照料需求较强的人生阶段。相关研究也支持了年龄和老年人理想居住安排之间的变化规律。

第二,从时期看,老年人理想居住安排具有稳定性。在总体稳定基础上,老年人独居偏好随时期推进总体呈波动上升趋势,包括子女最好住在附近的情况。相关研究也证明,老年人尤其是独生子女父母对“空巢”状态不仅未心存不适,而且有较强期待[24]。老年人希望生活在机构的概率从2005-2018年总体保持不变。随时期推进,老年人希望和子女同住的意愿先降低后缓慢上升,表明我国老年人希望和子女同住的比例上升,直系家庭或者多代同堂的大家庭出现复苏。相关研究认为,直系家庭比例的上升在一定程度上是与照料孙辈相关[20]。本研究期间正处于我国生育政策不断调整完善之际,出生人口波动上升,到2016年和2017年达到高峰,年出生人口超1700万,家庭抚幼需求较大。家庭抚幼功能增强很可能是促成老年人和子女同住时期上升的重要原因。

第三,从队列看,希望和子女同住的老年人在队列上呈波浪型。1930年之前出生的队列希望和子女同住的概率先上升后下降,1930年之后出生队列希望和子女同住的概率逐渐上升。从队列角度也支持了时期上的研究发现,即老年人希望和子女同住的意愿出现上升趋势。不同队列老年人和子女同住的变化特征可能深层次反映了家庭养老功能弱化和扶幼功能强化的两种倾向。本研究中不同队列老年人经历了我国社会的不同发展阶段,包括新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放新时期和中国特色社会主义新时代。不同队列老年人由其生长生活的时期不同而产生队列差异。闫云翔对我国家庭中出现的这种养老功能弱化而扶幼功能强化的现象给出了一种理论解释,即新家庭主义。该观点认为,以亲子关系为核心的亲子轴重于以夫妻关系为核心的夫妻轴的传统家庭主义出现回归,而区别是代际关注焦点下移,孙代成为家庭的核心关注[25]。本研究并没有直接论证老年人的家庭类型,而是从年轻队列老年人和子女同住趋势回升的研究结论出发作出的推断,新家庭主义可以作为一种理论解释。

图2 分时期老年人理想居住安排的预测结果

图3 不同队列老年人理想居住安排的预测结果

本文需要进一步讨论的是,一方面我国老年人独居偏好随时期推进总体呈波动上升趋势,且健康的、教育水平较高的、城镇老年人更为明显。这与我国台湾老年人居住特征相近[15],也与西方、日本等发达国家老年人的居住安排趋势类似[14]。现代化促进经济社会发展,使得一部分老年人获得了独居和机构生活所需的经济能力、健康状况、养老资源和观念转变。另一方面,从时期上和队列上,我国老年人希望独居包括和配偶同住的趋势并没有持续上升而是维持了稳定,希望和子女同住则有回升趋势。相关研究也发现,在1960年后出生队列出现了三代直系家庭比例有上升趋势,一个可能的解释是家庭抚幼功能的回归[20]。因此,现代化和老化理论对解释我国老年人理想居住安排在过去一段时期上具有解释力,但随着老年人队列更新和家庭结构小型化,该理论也存在不适合我国老年人的方面。本研究发现我国深厚的传统文化在现代不断延续和发展,对老年人理想居住安排仍然具有影响,表现为和子女同住仍然是老年人期望的主要居住安排。

理想居住安排是一种居住意愿,是在不考虑现实约束下的一种理想,它能反映特定时代老年人的群体期望。本研究结论支持了当前国家鼓励成年子女和老年父母就近居住总体上符合老年人的居住意愿。本研究也发现老年人群体内部对理想居住安排有明显差异性。男性老年人、城镇老年人、受教育水平高的老年人更希望独居,而高龄老人、失能老人和农村老年人更倾向和子女同住的居住意愿,而这部分老年人自身资源禀赋较弱,家庭照料压力大,这提示国家应该关注到老年群体的差异性,强化对高龄老人、失能老人、丧偶老人、农村老人等弱势老年人及家庭的支持力度,增强对家庭的养老支持,提高家庭照料能力,促进老年人理想居住安排的实现。

本研究讨论的重点是老年人的理想居住安排,后续研究可对老年人理想居住安排和实际居住安排的匹配及对老年人健康和生活满意度等的影响进行深入研究。