我和父亲的九码头

2022-11-30韩永强编辑王芳丽

◎ 文 | 韩永强 编辑 | 王芳丽

转眼间父亲离开我整整三十年了,可是只要我走到九码头,仿佛就能感受到父亲身上烟草与高粱酒混杂的味道,以及他瘦弱的身影不知疲倦地在九码头的沙滩与石硌硇里匆忙行走。

来到长江岸边,首先出现在我脑海的是一个戏台。戏台临江搭建,建筑材料不是灰砖或者干打垒的墙壁,而是一根根直径一尺有余而浑圆的木料。这样的木料,一头深深钻进沙滩里,站成一排排结实的木桩,另一头则让粗细均匀的木料横卧在上面。一个个半尺长的铁抓钉,用它两头尖锐地嵌入,把横竖着的木料牢牢“抓”到一起。横着的木料上面,铺着散发着木材芳香而平整光滑的木板。细密的竹帘子,把戏台左右和后面围起来,在面对长江的方向留下三五丈宽的敞口,白净的沙滩就是看戏人的“观众席”了。

沙滩上排列着十几排长一丈有余,宽一尺半,厚两寸以上的“懒板凳”。几根草绳子从戏台左右边伸出来,绕着“懒板凳”围成一个圆圈,只留一个豁口支一张桌子,坐一个人卖票,也供观众出入。小孩子看戏不要钱,大人要三分钱。“懒板凳”是用很硬的杂木做的,因放在那里沉重而不易挪动得名。这样的座位很稳当,日晒夜露风吹雨淋都不易朽坏。看戏人既可以坐在上面看戏,还可以躺在上面睡觉,也可以坐在上面喝茶,但是茶水还要另付三分钱。

“懒板凳”间,小贩们往来穿梭着。他们几乎都是半大的孩子,但却很会察言观色,或者找到需要烟卷洋火的人,或者来到贪吃零食的孩子们的面前,瓜子很香,一分钱三铁匙子,花生一分钱两铁匙子。小贩们兜售商品不争不吵,所以也没有人烦他们。

整个半天时间,演员们轮流上场,或唱念或做打,一招一式十分认真,丝竹管弦锣鼓也不停息。看戏人是“流水席”。如果码头上有人吆喝:来几个人搬货!正在看戏的扛包人,把白官布做的搭裢子一抖,立马直奔叫唤声而去。“戏园子”的管理轻松自在,闲下来了的桡夫子们或者扛包人,随时都可以交三分钱坐进来,看一下热闹,过一下戏瘾,休息一会儿。

父亲和他的伙计们,把船上的货物卸完了,用“吊水桶”把江水“吊”上来,将柏木船冲洗得干干净净后,就可以自由活动了。这时候父亲会朝我走来,向我一招手,我就飞快地跑过去。父亲知道我只是看热闹,从不问我台上的戏好不好看,而是问我,今天是想吃卷子还是麻花儿?大多数时候我说随便,有时候也说吃油饼或者油条。父亲从不反对,而是用他长满老茧的手拉起我的小手,走向戏台后面一溜排的油货铺。

我坐下来吃油货的时候,父亲就会要二两酒,笑眯眯地看着我津津有味地吃油货,问我好不好吃。他喝一口酒,抽一口四川叶子烟,有时候也会把我吃的麻花掰一小根,香喷喷地嚼几口。吃了喝了,父亲会问我是接着看戏呢,还是去茶馆里坐?

枯水期,宜昌江滩上的码头货栈。 摄影/凯塞尔

我不假思索地回答去茶馆。记忆中九码头有三五家茶馆,规模大小和布局陈设差不多。茶馆和戏台一样,都临江而建。工匠师傅们用峡江传统的建筑工艺,把粗壮的木头用“穿架子”技巧组合到一起,整栋吊脚楼不用一颗钉子,却十分牢靠。楼架子立起来了,一卷卷谷黄色的竹帘子上场,密密麻麻地围着那些高高的端直兀立着的木料,充当了板壁。

父亲说,竹帘子这个玩意儿实在好。用它做板壁,一是便宜,二是方便,住在里面冬暖夏凉。过夏天气热的时候,把捆着竹帘子的绳子一拉,风就窜了进来;太阳大了,绳子一放,太阳就挡在竹帘子外面了。冬天风冷,会从帘子缝里钻进来,用几张报纸蘸米汤一糊,风就进不来了。可是我对这个兴趣不大,只对喝茶人随意神吹的各种传奇故事有兴趣。

茶馆里地面上铺垫的,也是竹帘子,人走进来咯吱咯吱地发出声音。铺地的竹帘子上面,横横竖竖地摆放着几十把竹躺椅,喝茶的躺在上面,把脚翘起,一边抽烟,一边喝茶,一边摆龙门阵。我选一个最会摆龙门阵的人,挨着他的竹躺椅,坐在竹帘子地板上,仰头看着他,听他的“薛刚反唐”、“孙悟空三打白骨精”。有时暗自为薛刚叫好,有时又觉得白骨精那么好看,为什么要成为一个吃人的妖精呢?父亲说,茶馆里讲古的,都是有“本头”的,别人讲不好的。我问父亲“本头”是什么?父亲说“本头”就是书,你长大了多读书,你也就有“本头”了。我心里就下了决心,今后一定要成为一个有“本头”的人。

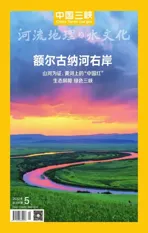

如今的九码头 摄影/马宁

盛夏的时候,虽然拉开竹帘子江风会吹进来,但是很多时候江上也没有风,茶馆里照样热。聪明的老板很有办法,在房梁上吊一根细长的木料,木料对称绑上几十把蒲扇,木料的一头有一根麻绳垂下来,把麻绳一拉,几十把蒲扇前后运动起来,凉风就把茶馆凉快了。我在茶馆里最喜欢当“志愿者”,不听故事时,就去拉扇子,一拉一拽,凉风习习,茶客们都表扬我很灵动,我心里就美滋滋的。

茶客们与看戏的人一样,要么是桡夫子,要么是码头扛包转运的下力人。早上没有活干的时候,就在茶馆里喝茶。茶馆里的茶比戏台前的茶要贵两分钱,每碗茶要五分钱。但是喝茶的人一碗茶,可以管一天。生意来了,那些人就要去忙生意。走的时候,茶客把茶杯的盖子斜搁在茶杯上,意味着还要来喝,盖子扣在茶杯上,就是告诉老板可以收了。

忙完了生意的茶客,回来往躺椅上一躺,跑堂的小伙计就会为茶客倒掉凉茶,加上热水。如果是中午,茶客会说,老板去叫几个包子卷子麻花儿来。老板对着街上的熟食铺子一招手,卖熟食的人就来了。有的不仅送来了包子、卷子、麻花儿,还会带卤猪头肉、鸡翅膀、鸭脑壳,小瓶的四川高粱酒。在茶馆里,只要一个人吃上喝上了,其他的人也会跟进。送熟食的人提篮里的东西,绝大多数不会再提回去了。茶客们吃着喝着,就开始比较起哪里的酒更好入口,哪里的卤菜更为爽口,大家看似在闲摆,其实也在暗自显摆自己吃过什么美味,见过什么世面。

从茶馆里出来,已经晚霞满天了。那些避开暑热扛大包的人,一个个扛着大包小件,喘着粗气,健步如飞。他们头上的东西叫“搭裢子”,用四尺白官布做的,顶在头顶上可以防止麻包里的东西眯眼,出汗了还可以扯起来擦汗,中午睡觉时还可以搭在肚子上,很管用。那些扛包人跑得喘不过气来,可是嘴里还要含着一块竹板子,让我觉得非常奇怪。父亲说,那东西是“竹签子”。他们从船上扛起一个麻包,就有人往他嘴里塞一根竹签子,到了收货老板那里,扛包人凭竹签子领取工资。

夏天的晚上,吃饱了喝好了,躺在柏木船光滑而凉沁沁的甲板上睡觉,江水一漾一漾地摇着船,我就回到了儿时的摇窝里。我睁大眼睛看着天上的星星,一颗一颗的怎么也数不过来。父亲笑我太傻了,他说天上的星子像牛毛一样多,数不清的,你数星子还不如数数码头上有多少船。

父亲的话提醒了我。翻身站起来,准备数船。父亲教我数桅杆,一根桅杆就是一条船。每个桅杆上有一盏“马灯”,数清了“马灯”就晓得有多少船。晚风吹过来,一盏盏马灯在江面上摇晃着,也像天上的星子一样数不清。

不知道从哪天开始,父亲和他的桡夫子伙计们走了,九码头的江面上再也没有柏木船了,大大小小的码头也不再拥挤了,宜昌的江面突然宽敞了很多。九码头没有了戏台和茶馆,没有了沿江香气扑鼻的熟食摊子了,那些卖坛坛罐罐和棉花套子、洋货布匹的铺子也没有了踪影,更不再需要扛大包的人大汗淋漓地飞奔了。

我和父亲的九码头,除了蓝天白云下的长江涛声依旧,只有遥远的记忆在脑海里若隐若现。