西学东渐 乡土侨韵开平碉楼的村落规划与建筑设计

2022-11-30党新元编辑王旭辉

◎ 文 | 党新元 编辑 | 王旭辉

高耸而相对孤立的塔楼,错落有致,形态各异,与稻田水网相映成趣。 图片来源:视觉中国

在珠三角地区有一种风格独特的建筑形式,它最早出现于明代,在上世纪三十年代规模化地兴建。它形态各异,有的似瞭望塔,有的如碉堡,有的像庄园。它最初的出现是在抵御盗贼和防洪时做观察瞭望之用,后来则更广泛地作为住宅、学校、办公、商业之用。

在它身上,人们可以看到巴洛克、哥特等不同历史时期不同地域的西洋建筑元素,也能看到神龛、牌位这样具有中国传统宗族文化的印记。它见证了岭南民众远渡重洋经商谋生的传奇历史,也是中西建筑文化共生发展最好的象征之一。

它,就是开平碉楼。

历史

未曾到过岭南的人,一定对这里充满遐想。

此地远离中原,因其瘴疠之气横行,自古以蛮荒著称。直到秦始皇统一岭南并设置郡县后,这里才开始形成与中原相关的文明制度。汉唐之际衣冠南渡,经济重心逐渐南移,岭南地区才慢慢有了人气。在漫长的历史演进中,本土的南越文化和中原主流文化,以及荆楚、闽越等多元的族群文化,在这片温润的土地上交流碰撞,此处的建筑风格也呈现出异质与包容的样态。

开平碉楼屋顶一角 图片来源:视觉中国

开平地处珠江三角洲西南部,毗邻南海,受亚热带季风影响,温和多雨。潭江及其多条支流经此向东注入珠江,沿江受冲积的河岸土地肥沃,但多为开阔低洼的丘陵地,有“六山一水三分田”之说。而在夏秋季节台风盛行时期,地处潭江中下游的地势洼地时常受到洪涝灾害的侵袭。

魏晋以来北方频繁战乱,产生了数次大规模的人口南徙。而这些客居者时常因土地资源和族群利益与岭南地区的原住民爆发冲突。历史上的开平地区曾长期分属于番禺、义宁、新会等县,直到清代顺治年间才正式置县。新的开平地区位于新会、台山、恩平、新兴四县之间,位置偏僻,地貌复杂。

开平北部多为低山丘陵,当时的地方政府管辖难及,加之清末时局动荡,渐渐成为流民匪盗横行之地。生活在这里的人们,面临着水患与盗贼的双重威胁。为求自保,他们居高处营造村落,筑高台建筑房屋。后来,一种把楼的形体与碉堡的防御功能相结合的建筑应运而生。这种高达数十米的碉楼,既可在水患之际供民众登楼避险,也可以在平时作为瞭望防守与对抗盗贼之用。

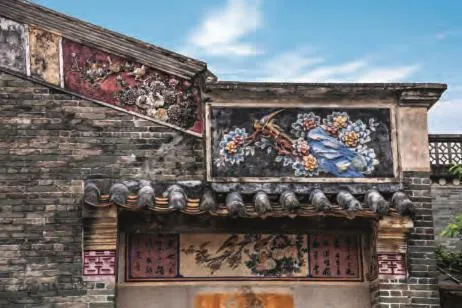

自力村的碉楼门庭,保留了中式传统的装饰。 图片来源:视觉中国

密集的水网给陆地交通并不发达的开平提供了与外部联系的途径,开平人可以经由赤坎、金山等五大渡口到达沿江各处,甚至可以赴港澳或出海。近代以来,西方殖民者在东南亚进行矿产掠夺,在美国修建太平洋铁路,都迫切需要劳动力。一些诱骗华工的活动开始出现,在澳门甚至出现了专门贩卖华工的“猪仔馆”。而在当时的开平,鸦片泛滥造成了社会的动荡,可人口仍在迅猛增长,这无疑加剧了土地危机。在清廷放开海禁之际,许多年轻人选择背井离乡,下南洋,赴美加,从事开采矿山、垦荒种植、修筑公共设施等劳役工作。

到了上世纪二三十年代,侨民们在海外生活趋于好转,侨汇增多,侨眷和归侨的生活也大大改善。然而,驻守故土的妇孺和老人却依旧面临着土匪盗贼的侵扰。于是,不少华侨选择返回故乡,建设碉楼,守护家园。

立园碉楼 图片来源:视觉中国

开平人最初兴建的是传统三间两廊式的民居。不过,随着近代时局和文化思潮的演变,远赴海外谋生的人们更加务实和通融,在建筑设计上也更加不拘一格。碉楼的主人们,虽然没有像维新变法者一样著书立说,却也将自身体验到的西方文化引入东土。侨民们在故乡兴建新式学堂,创办侨刊,为乡民启蒙思想文化。建筑设计方面,也开始反思传统建筑中不合理的内容,不拘泥于建筑的形制要求和细部做法,大胆地采用欧亚美各地的设计元素,并融入自身的审美志趣。

百年以前的侨乡四野,人们竞相营建骑楼、祠堂、教堂、洋别墅等极富异域风情的建筑,充满着时空拼贴的传奇感。千姿百态的它们,既是侨民们客居他乡艰辛创业的注脚,也凝聚了开平人渴望回归故土安居乐业的向往。

我们可以清楚看到,这是一个有“长度”的教学,三个“时间窗口”节点上的教学内容和教学要求,环环相扣,层层递进.很多时候,一个重要知识的发生发展是要经历一个很长的过程的,它的源头在哪里?其间会发生什么?最后要达成的目标是什么?需要我们老师通过研究去发现,去把握,在实际教学过程中,我们要心中有数,要早做计划,要有“草蛇灰线,伏脉千里”的意识,要体现数学知识发生发展的整体性,连贯性.老师要通过学习、研究来练就这个本领,要切实遵循“循序渐进”的规律来进行这样的课堂教学.

村落

村落的营造,充分反映着人们对当地气候环境的适应性选择。其中,水,是最重要的元素之一。人们逐水而生,因其起着重要的防卫、交通、气候调节等作用,也是族群生息繁衍的能量来源。

“阴阳之说”在中国人的传统观念中至关重要。而乡土中国的村落营造,也充分体现着《道德经》中“万物负阴而抱阳”的说法。传统村落往往选址于河道转弯的“正弓”之位,也就是河岸凸起的一侧,以便于河沙沉积从而拓殖土地。

驱车行驶在与潭江走向几乎同步的道路上,渐入开平,沿途小丘起伏,时而可见植被环绕的碉楼民居。背山面水,是中国传统的生存智慧。河流起到了天然屏障式的防卫和商贸的交通功能,平整肥沃的冲积平原提供了得天独厚的耕作和居住土地,而山丘则屏蔽了北方的寒冷空气,和缓适宜,营造出“冬季有日照,夏季有凉风”的局部微气候,为人们的生息发展提供了优越的条件。

开平的立园碉楼群航拍 图片来源:视觉中国

开平两处较大的碉楼群落自力村和立园,就位于潭江北岸的“正弓”之位。从高速驶出进入村间道路,沿途皆是水田绿树。表面坚固,形似堡垒的建筑聚落渐渐映入眼帘,同时村落以北的北岗山、莲塘山等相对低矮的山丘也清晰可见。

说到村落内部的格局,开平碉楼聚落与北方民居和皖南民居有着鲜明的区别,和相对临近的福建土楼与客家围屋也有所不同。

平原地区的北方民居较多地呈现出规整的棋盘式布局,建筑形体相近,主要沿道路整齐布置。皖南民居虽因循山水形势,但也路网清晰,大体呈鱼骨式排布。土楼和围屋为南迁家族聚居而营建,往往是一个或几个体量巨大的建筑单体。

而开平潭江北岸的碉楼群落自力村,则呈现出上述的聚落格局迥异的自然庄园的样态——侨民们十分重视河道水体在村落布局中的作用,不做北方民居相对集中的棋盘式聚落堆叠形态,而让建筑体三五成群。高耸而相对孤立的塔楼,错落有致,形态各异,与稻田水网相映成趣。同时,建筑师在建筑体量上做了许多灵活变通的处理,楼与田在空间上保持连续,形成庄园式的庭院空间,比江南园林更为开阔。

开平碉楼屋顶俯瞰 图片来源:视觉中国

村庄外部数百米与县道通达,车行十分钟便进入可驶往县城的国道。进入村庄后,扑面而来的绿意瞬间驱散了燥热之感。行走在林荫道上,沿线皆是荷塘稻田,水网纵横,远山轮廓可辨,造型各异的碉楼就矗立在这岭南田园之间。村内的其他民居也都按照碉楼的统一风貌进行建造,西洋式城堡搭配水墨图景,真是时空魔幻。

从村口搭乘景区接驳车,可达两公里之隔的立园。立园是旅美华侨谢维立先生倾注十年心血于1936年建成的。这里分为大花园、小花园和别墅群三个区域,分别以人工河流或者围墙区隔,同时采用亭廊做了有机连接。各式各样的西洋别墅集中地建筑在一片平整的土地上,外围则是河流与景观,是集传统园林韵味和西洋建筑风格于一体的宅邸佳作。

天色将晚,旅客往往会在马降龙碉楼群收尾。马降龙村位于潭江南岸,背离传统县城区域,背靠山峦,被茂密的竹林和树木拥抱。与其说是村居,更像是野战防御阵地,此处的碉楼呈现出耸立的塔楼形态。其中几栋墙体厚实坚固,开有狭窄的射击孔道,门窗均为铁门铁窗。还在一些碉楼在顶层设置了角堡,并配备了枪械、铜锣、探照灯等,以便观察瞭望。百年前的人们,面临着土匪与洪涝的威胁,他们就在这样的碉楼中囤积粮食,以求安居自保。

开平自力村碉楼的门庭装饰,半圆式和下面的线条模仿的是希腊罗马柱式,而中心的图案则是中式传统风格。 图片来源:视觉中国

碉楼并非开平的独创,在历史上世界各地都有各式各样的碉楼分布,但大多作为防御工事之用。而开平人却拓展了碉楼的属性,除了用于打更和防御的塔楼,他们还创造性地建设了一系列的住宅、学校、办公楼,以及后期乡镇之间的商业骑楼,甚至把传统社会最讲究规制的祠堂也进行了建筑风格的创新。

建筑

最初的开平民居也是传统的三间两廊式。厅堂居中,而卧房分居左右。多进的建筑还设有天井。受制于住宅基地的限制,建筑需要纵向发展,后来逐渐发展成早期“楼化”的两三层的“庐居”。再到最终的碉楼阶段,人们为了避免影响邻家采光通风,故多在村后空地兴建。

开平碉楼在功能上可以大致分为更楼、众楼、居楼三种。更楼位于村口,或者山冈等边缘高地,用于打更放哨和守卫防御,呈前后或对角呼应,像极了村庄的哨兵。而众楼和居楼则分别为村民集资兴建和富侨独家营造的住宅。众楼类似于公寓楼,装饰不多,一般四五层,底部为公共门厅和厨卫用房,上部为居住房间,顶层有瞭望和休憩用的平台。而居楼则十分注重装饰艺术,底层为以主厅和客房为主,中间层供家眷子女居住使用,而在顶层设置具有中国传统的神龛神位。

碉楼的主人们吸收了许多西洋元素,在碉楼中层设计了风格造型的阳台出挑,而在顶部开敞屋顶,一些还建造了拜占庭风格穹窿顶和局部柱廊,颇具西洋风情。为了保障防御功能,底部墙体坚固厚实,几乎封闭,门窗常由钢板制成,窄小且常为斜向内扩,窗洞以加粗钢筋防护,墙面也增加射击孔,以便狙击外敌。

开平碉楼的建设也是新的建筑材料和建造技术在中国的第一轮实践。开平碉楼既有石楼与砖楼,也有钢筋混凝土楼和夯土楼,还有混凝土包青砖的特殊构造。屋顶有四面悬挑、四角悬挑、正面悬挑、后面悬挑等,结构风格有柱廊式、平台式、城堡式等。除了当地出产的土石和青砖,侨民们还大量采用从外国进口的水泥和铁板等建筑材料进行建设。

如此新颖的设计,它们的设计者又是谁?难道侨民们聘请了外国建筑设计师吗?实际上,开平碉楼绝大部分都出自乡村设计师和建筑工匠之手。国外建筑的照片、明信片、画报,以及一些设计图纸,都是他们设计和建造的参考资料。

时值西方折衷主义风潮兴起,古希腊与古罗马的柱式、罗马风的肋骨拱、文艺复兴的穹窿顶、巴洛克的屋面等不同历史时期的建筑元素被解构、组合和混搭。设计者不囿于风格范式的限制,追求比例与体量的均衡协调,注重审美上的务实。

这种思潮与开平华侨的需求不谋而合,他们虽未接受过学院派的建筑学习,却无比渴望把充满异域美感的设计元素带回家乡。在模仿建造的过程中,又因为建筑功能规模需求和主人审美各异,产生了更多的可能性。人们所熟知的传统硬山和悬山屋顶并非开平的主流。行走在开平的村落之中,无论是取法堡垒的英国寨堡式,还是模仿神殿的罗马穹窿顶式,抑或是形似教堂的伊斯兰穹顶式,随处可见,也有大量的折衷融合多种历史时期地域特征的混合样式。

作为第一代远赴西洋的开拓者,开平的侨民们保持着开放务实的心态。基于防御和居住的实际需求,采用全新的建造技术和设计元素,对传统建筑进行改造和升级。在本土文化中引入舶来基因,使建筑呈现多姿样态。

走进碉楼,我们看到了马桶、浴缸、壁炉等来自西方的设计,内部摆放着各式各样的西洋家具、西洋钟和煤油灯等现代物件。室内的墙面和梁柱也会采用卷草、涡卷、缨络等西洋做法。可即便如此,人们并没有完全抛弃传统,比如依旧会在门窗檐下等位置绘制“蝙蝠(福)”、“喜鹊”等中国装饰,依旧使用红木家具,悬挂传统字画等等。其实,每一栋用作居住使用的碉楼中,几乎都保留着神龛。古语说,国之大事,在祀与戎。祭祀祖先是中国人最重要的大事。开平人依旧在室内的正位端放着祖宗牌位,接受先人和神灵的注视。

太平洋战争以来,侨汇减少,开平碉楼的建设陷入停滞。再到新中国成立后,碉楼失去了原有的防御功能。伴随着改革开放,大量村民外出,目前,开平的许多村落只有为数甚寡的对碉楼怀有感情的村民仍居住其中,还有一些碉楼被改造成了展馆。

坚固高耸的碉楼,生长在自然田园之中,像是村落孤独的守护者。这场跨越时空的旅程也要结束了。夕阳西下,古道西风,在我们身后,唯有泛黄的彩绘和停摆的西洋钟在仍无声地诉说曾经的荣光。