国际法中国学派的生成

2022-11-29何志鹏

何志鹏

一、问题的提出

数十年来,学术界持续跟踪观察中国的国际法理论研究,并对进展与成就做出宏观归结与总体评价。(1)例如,杨泽伟认为,中国国际法学经历了初步形成、萎缩萧条、恢复发展和积极有为四个阶段。参见杨泽伟:《新中国国际法学70年》,载《中国法学》2019年第5期,第178-194页。此前的总结评价,参见肖永平、张辉、杨泽伟:《中国国际法学四十年(1978—2018)》,载中国政法大学法律史学研究院主编:《中国法学四十年》,中国政法大学出版社2018年版,第421-474页;陈甦主编:《新中国法学研究70年》,中国社会科学出版社2019年版,第16章(廖凡撰写),第461-495页;陈泽宪主编:《当代中国国际法研究:1949—2009》,中国社会科学出版社2010年版;杨泽伟:《改革开放30年来中国国际法学研究的回顾与前瞻》,载《外交评论(外交学院学报)》2008年第3期,第74-81页。何志鹏认为,中国国际法学在学科定位、实践问题、理论焦点上取得了可观的成就。参见何志鹏:《中国国际法学30年》,载《当代法学》2009年第1期,第49-56页;万霞认为,中国国际法理论适应历史需要,努力奋进,出现了新的面貌。参见万霞:《回顾与展望——改革开放20年国际法在中国的发展》,载《外交学院学报》1999年第2期,第62-66页。与此同时,针对理论研究所存在的问题和迄今为止有待突破的方向与领域,一些研究者也予以认真思考,提出彰显历史眼光的解释;(2)孙世彦认为,中国国际法学研究与国内法学研究脱节,国际法学研究的基础薄弱。参见孙世彦:《中国的国际法学:问题与思考》,载《政法论坛》2005年第4期,第30-40页;何志鹏提出,中国的国际法研究存在未能深入探索国际法实践前沿、未能充分体现中国立场、未能充分论证、遵循学术规范的问题。参见何志鹏:《中国国际法研究反思》,载《政法论坛》2010年第4期,第16-28页。并在此基础上探讨了中国国际法理论发展的方向。(3)杨泽伟提出,改革开放以来,中国国际法学研究存在着方法略显单一,对国际法基本理论缺乏全面系统深入的研究,对于中国国际法学的理论与实践未能很好地加以总结,理论与实践脱节的现象比较明显等问题。参见杨泽伟:《国际法史论》,高等教育出版社2011年版,第386-390页。此种研究不仅有助于不断推动中国国际法学的完善,而且促动着理论与实践的良性互动。

对于国际法这一概念的内涵和外延,中国国际法学界与世界各国的认知并没有本质的不同。(4)值得说明的是,很多国际法教材都从主体的角度来界定国际法。国内长期最有影响的国际法教科书——王铁崖先生主编的《国际法》将国际法界定为“主要是国家之间的法律,也就是说,它是主要调整国家之间的关系的,有拘束力的原则、规则和规章、制度的总体”。见王铁崖主编:《国际法》,法律出版社1980年版,第1页。“国家之间的法律,或者主要是国家之间的法律。以国家之间的关系为研究对象。”参见王铁崖主编:《国际法》,法律出版社1995年版,第1页。此前,周鲠生先生在界定国际法的时候,指明:“国际法,一名万国公法,此是规律国家与国家的关系之法,而不是规律私人关系之法。”周鲠生:《国际法大纲》,商务印书馆1933年版,第1页。从全球的意义上看,国际法这一概念长期以来都关注着以国家为中心的国际关系。(5)例如,1905年的《奥本海国际法》第一版就阐明:“万国法或国际法是文明国家在相互交往中被认为具有法律约束力的习惯法和约定规则的法律体系的名称。”Lassa Oppenheim, International Law: A Treatise, Longmans, Green, and Co., 1905, p.1.尽管随着国际社会的运行方式日益复杂,全球治理的参与主体日益多元,国际法以主体的标准进行界定也遇到了一些挑战和困难,(6)《阿库斯特现代国际法导论》第7版指出,直到两次世界大战之间的时代,学者们都没有发现以主体的方式界定国际法有什么问题。虽然在当时也存在着教宗国并非作为一个国家也是国际法的主体所面临的窘境,但是尚未出现国际组织、非政府组织、跨国公司大量被国际法关注,并成为国际法主体的状况。Peter Malancuk, Akehurst' s Modern Introduction to International Law, 7th Revised Edition, Routledge, 1997, p.1. 以主体作为标准界定国际法最大的困难就在于,国际法的主体并不是稳定的,所以《奥本海国际法》第9版在基本维持了以往国际法概念界定的基础之上,又特别说明,国家不是国际法唯一的主体,国际组织、在一定程度上个人,也可以成为国际法授予权利和施予义务的主体。Robert Jennings & Arthur Watts eds., Oppenheim' s International Law, 9th Edition, Vol.1, Longmans, 1992, p.4.不过,主权国家作为国际法界定的基础却从来没有改变。(7)正是基于这一情况,《阿库斯特现代国际法导论》的第8版在原有的立场上有所回退。该书认为,国际法是对国家相互关系具有约束力并确定其相互权利和义务的规则体系。 尽管国际法体系也包括国际组织等非国家实体,但该体系本身应归功于独立主权国家共同体的存在。调整国家间关系的法律是严格意义上的国际法(国际公法),而处理涉及外国因素的私法关系的国家法律体系的各个方面被称为“法律冲突”(国际私法)。Alexander Orakhelashvili, Akehurst' s Modern Introduction to International Law, 8th Edition, Routledge, 2018, p.1. 也就是说,当代学术界的认知更加重视国家在国际法上的地位和作用,这是和21世纪以后国家主义在国际关系中再度兴起密切联系在一起的。这也决定了国际法这一法学分支和法律学科所关注的主要问题。在当前的国际格局中,国际法可以被理解为国际关系的规则方式、规则领域、规则进程。(8)参见何志鹏、孙璐、王彦志等:《国际法原理》,高等教育出版社2017年版,第3页。在研讨国际法的学术发展、理论发展、学派建构之时,观察和分析国际关系(在学科分类上也会称为国际政治、国际问题)领域的境况,会有很重要的参考和借鉴意义。作为与国际法具有密切联系的学科,国际关系学不仅认真观察了迄今为止的各种理论学说流派,而且国际关系学界的很多学者探讨了聚拢力量、思考范式、核心问题,生成中国学派的可能性,(9)国际关系中国学派观点的提出,已经有20年的历史。早在2002年,王义桅和倪世雄就发表了《论比较国际关系学及国际关系理论的中国学派》(载《开放时代》2002年第5期,第17-23页)一文,认为需要在适当的时机确立国际关系理论的中国学派。秦亚青认为中国国际关系学的理论学派需要寻找并确立自己的核心问题。参见秦亚青:《国际关系理论的核心问题与中国学派的生成》,载《中国社会科学》2005年第3期,第165-176页。2004年,上海交通大学等单位召开了以构建中国理论创建中国学派为主题的国际关系理论研讨会。参见郭树勇:《创建中国学派的呼吁——国际关系理论研讨会综述》,载《现代国际关系》2005年第2期,第59-61页。就此问题也展开了较为深入的思考与讨论,(10)李义虎认为,中国学派的构建需要结合新现实主义和新自由主义的成果,在思想内涵和理论话语方面做适当的拓展。参见李义虎:《国际格局研究的现实主义取向和“中国学派”——国际关系学科整合研究之一》,载《国际政治研究》2004年第2期,第28-36页。李博一认为,构建国际关系的中国学派有西学为体型理论、中学为体型理论以及中西合璧型理论。参见李博一:《国际关系理论的中国学派:生成路径与发展前景》,载《前沿》2021年第3期,第36-49页。张志洲认为,创建中国学派的要义在于有中国的问题意识,并且反映中国的国际观或者国际政治哲学。参见张志洲:《国际关系中国学派的进路——兼论国际问题研究的政策性与学术性》,载《国际政治研究》2009年第3期,第74-79页。与学派林立、理论争议层出不穷的国际关系、国际政治学科(11)中文学界关于国际关系理论流派的阐述,参见倪世雄:《当代西方国际关系理论》(第2版),复旦大学出版社2018年版;曹玮:《国际关系理论教程》,中国社会科学出版社2020年版;白云真:《国际关系理论流派导论》,时事出版社2018年版;[加]罗伯特·杰克逊等:《国际关系学理论与方法》(第4版),吴勇、宋德星译,中国人民大学出版社2012年版。相比较,国际法学术发展有一定的活跃度差距,不过也涌现出诸多的理论流派。(12)例如,有学者列举了自然法学派、共识实证学派、社会理想主义等重要的理论学说,参见Alexander Orakhelashvili ed., Research Handbook on the Theory and History of International Law, Edward Elgar, 2011, pp.61-197。安德里亚·比安奇在通常的国际法学派之外列举了法兰克福学派、赫尔辛基学派、哈佛法律程序学派、“新”纽黑文学派等,参见Andrea Bianchi, International Law Theories: An Inquiry into Diffirent Ways of Thinking, Oxford University Press, 2016, pp.138-139, 163-182, 101-102, 102-105。其中既包括传统的自然法学派(13)参见C.Fred Alford, Narrative, Nature, and the Natural Law: From Aquinas to International Human Rights, Palgrave Macmillan, 2010;张文彬:《论自然法对国际法的影响》,载《法学家》1993年第5/6期,第81-86页;罗国强:《论自然法的否定之否定与国际法的构成》,载《法学评论》2007年第4期,第37-43页。与实证法学派(14)参见宋连斌:《国际法研究应注重实证》,载《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2010年第1期,第50-54页。,也包括在19世纪末逐渐形成的社会法学派(注重法律的社会基础与社会作用)、(15)See Moshe Hirsch & Andrew Lang eds., Research Handbook on the Sociology of International Law, Edward Elgar, 2018; Moshe Hirsch, Invitation to the Sociology of International Law, Oxford University Press, 2015; Bart Landheer, On the Sociology of International Law and International Society, Brill Archive, 1966;王逸舟:《重塑国际政治与国际法的关系》,载《世界经济与政治》2007年第4期,第6-12页;陈喜峰:《国际法自足制度:在不成体系和社会宪政之间》,载《国外社会科学》2009年第4期,第125-132页。在20世纪以后形成的纽黑文学派(由于该学派在法律的运行中注重实际有效的规范,而国际法规范的产生和运行无疑与国家的对内对外政策有着不可分割的关系,故而该学派在中国长期称为“政策定向学派”)、(16)关于纽黑文学派,参见白桂梅:《政策定向学说的国际法理论》,载《中国国际法年刊》,法律出版社1990年版,第201-224页;徐崇利:《决策理论与国际法学说》,载《国际关系与国际法学刊》第1卷,厦门大学出版社2011年版,第25-53页;吴燕妮:《从纽黑文到新纽黑文:政策定向国际法理论的演变》,载《江西社会科学》2015年第5期,第174-179页。国际关系与国际法学派(不仅强调国际关系应当作为国际法的外部环境予以考虑,而且强调国际关系的相关理论对于国际法规范与运行的阐释和指引作用)、(17)See Jeffrey L.Dunoff & Mark A.Pollack eds., Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of the Art, Cambridge University Press, 2013; Adriana Sinclair, International Relations Theory and International Law: A Critical Approach, Cambridge University Press, 2010.第三世界国际法路径(注重从第三世界的历史与现实的角度去观察、思考、评价国际法的各项制度和主张)、(18)参见李洪峰:《论国际法第三世界方法的批判性》,载《社会科学家》2011年第1期,第88-92页;Balakrishnan Rajagopal, International Law from Below, Cambridge University Press, 2003.女性主义(注重从女性的心理、行为方式、感受的角度观察和评价国际法)、(19)参见黄涧秋:《国际法视野中的女性——女性主义国际法方法论述评》,载《山西师大学报(社会科学版)》2008年第1期,第96-101页;Sari Kouvo & Zoe Pearson eds., Feminist Perspectives on Contemporary International Law: Between Resistance and Compliance?, Hart, 2011; Karen Engle, The Grip of Sexual Violence in Conflict: Feminist Interventions in International Law, Stanford University Press, 2020.批判学派(注重后现代理论在历史与当代的国际法中应用)、(20)批判路径主要特点是解构传统的国际法理论,指出其中存在的结构性缺陷和矛盾。参见李毅:《试析国际法理论中的批判法学派》,载《北京科技大学学报(社会科学版)》2005年第2期,第52-54页。马克思主义学派(按照传统的马克思主义或者在苏联、中国发展了的实践马克思主义,以及在欧洲等地与分析理论相结合的马克思主义去讨论国际法问题)(21)See China Miéville, Between Equal Rights: A Marxist Theory of International Law, Brill, 2005.等等,以不同的立场方法对国际法现象、特征、性质、内涵、功能作出差异化的探讨、阐释与揭示。根据学术发展规律即可推演出生成和完善国际法中国学派的主张。(22)对于国际法中国学派的倡导,在当前可以查到的文献中数量极其稀少。根据笔者所见,只有汤岩的一篇论文《建构国际法学“中国学派”:国际法理论研究的新路径》,载《南开法律评论》第10辑,南开大学出版社2015年版,第42-56页。也有论断认为武汉大学初步形成了国际法的一个学派,参见夏静:《国际法“珞珈学派”初具规模》,载《光明日报》2011年1月3日,第2版。笔者认为,国际法中国学派出现几率非常低的主要原因是,在全球维度上,国际法理论的总体活跃度不足,中国学者的理论探究数量较少,理论自觉还没有充分形成。这不仅仅意味着梳理突显中国国际法理论群落的观念和立场,树立凝聚共识的旗帜、形成传播共识的路标,更意味着通过此种学术群落促动思想立场、理论观念的传承改进,凸显与其他理论群落的联系与区别。基于此种认知,有必要也有可能进一步分析,在国际法的理论领域是否具备了形成中国学派的条件?如果条件基本具备,国际法中国学派必要和可能汲取的理论资源和实践资源是什么?国际法中国学派可能呈现何种主要特征?构建国际法中国学派应当采取何种路径?应当注意哪些因素?针对这些问题的思考显然具有响应实践步伐的演进必要和学术发展的重要意义。本文拟针对上述几个方面,在历史与当代、理论与实践的维度进行考察,提出初步阐释,祈请专家指正。

二、国际法中国学派的初步界定

作为一个尚未成为通用词汇的概念,“国际法中国学派”需要在学术探讨中界定基本的内涵和外延。确定这一术语的基本涵义,明晰这一术语所指涉的核心特征,有利于对这个问题进行更为深入和建设性的探索。

(一)国际法中国学派的上位概念与相关概念

1.“学派”术语的阐释

国际法的中国学派是“学派”这一概念在中国国际法领域的具体化。学派是“同一学科中由于学说、观点不同而形成的派别”,(23)中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(第7版),商务印书馆2016年版,第1488页。在传统中强调师承不同,(24)学派被解释为“一门学问中由于学说师承不同而形成的派别”,《辞海》(第7版),上海辞书出版社2020年版,第5014页。也就是由一位哲学或科学的大师所教授的一批人组成的团体;继而,从更广泛的意义上,基于相似的原则和方法所形成的同一时代的一批人,具有先后传承关系的一批人,他们在某一理论和实践领域,被一个人或者一群人教导,一个学派的成员都遵从的特定原则或者实践类型。(25)See J.A.Simpson & E.S.C.Weiner, The Oxford English Dictionary, 2nd Edition, Clarendon Press, 1991, Vol.XIV, p.633.哲学史上的米利都学派、爱利亚学派、斯多葛学派,(26)参见邓晓芒、赵林:《西方哲学史》,高等教育出版社2005年版,第13页、第29页、第72-76页。经济学领域的重商主义学派、重农学派、古典学派、德国历史学派、边际学派、新古典学派、制度学派、凯恩斯学派、芝加哥学派,(27)参见[美]斯坦利·L.布鲁、兰迪·R.格兰特:《经济思想史》(第7版),邸晓燕译,北京大学出版社2008年版,第11-406页。法学领域的自然法学派、实证法学派、社会法学派,(28)关于法学诸流派,参见张文显:《二十世纪西方法哲学思潮》,法律出版社1996年版,第29-363页;John Finnis, Philosophy of Law: Collected Essays Volume Ⅳ, Oxford University Press, 2011, pp.91-155.都是学派的典型形态。

2.“国际法中国学派”的界定

从“学派”这一通用术语的含义进行具体化推演,可以界定如下:国际法的中国学派是中国国际法的思想与方法集群。中国理论家和实践者通过对国际法术语、规范、原则、运行、组织机构的观察和思考,参与和实践形成特征化的国际法认知、国际法观念、国际法主张和国际法论断,基于思想观念共识,构建起具有中国色彩和中国气象的理论特质、方法特质、观念特质的国际法学术与实践群落。

基于对“国际法中国学派”的这一术语的界定,可以初步推断出国际法中国学派外在表现层面的形式特质。此种特质可从中国国际法学界的工作模式和研究特征予以揭示。基于中国国际法研究的从业者、中国国际法理论的促动因素、中国国际法理论的表达渠道、中国国际法理论的扩展模式进行判断,国际法的中国学派最为显著的核心表现就是注重法律政治的共通性。①作为具有一定影响的学术支流,国际法与国家治理、全球治理、国际事务、外交决策紧密关联。国际法的中国学派会更加主动地意识到并回应法律与政治相通的底层逻辑,突出法律与政治的深度融合。国际关系与国际法的实践操作具有极为密切的联系,甚至可以说,国际法实践是国际关系实践的核心部分。(29)很多国际法学人都深度思考国际法在国际关系中的作用,例如Andrew Clapham, Brierly' s Law of Nations: An Introduction to the Role of International Law in International Relations, 7th Edition, Oxford University Press, 2012就在国际关系的大场景中探究国际法的作用。更多在国际关系国际政治语境下对于国际法的观察,参见David Armstrong, Theo Farrell & Hélène Lambert, International Law and International Relations, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2012; Shirley V.Scott, International Law in World Politics: An Introduction, 3rd Edition, Lynne Rienner Publishers, 2017。法律创生于社会生活的基础之上,在政治、经济、社会、文化的环境中成长,国际法的理论观察与思考必然建立在国际关系的学术探索基础之上,故而国际法学术发展必须在国际政治经济文化交叉互动的进程中成长。(30)参见徐崇利:《构建国际法之“法理学”》,载《比较法研究》2009年第4期,第13-25页;徐崇利:《国际关系理论与国际法学之跨学科研究》,载《世界经济与政治》2010年第11期,第88-112页。②中国学术发展在很大程度上体现了政府导向,所以国际法学术的成长也必然依赖并回应国家重大需求。不仅中国的国际政治与国际法实践为研究者提供了研究母题,而且国际法学术发展进程在主流上为国家立场与趋势所驱动,学术研究更注重在功能上为实践、为决策提供有益的支撑。尽管在某些情况下,企业和非政府组织也可能对学术研究提供支持和引导,提出相关的需求,然而,中国作为一个政府主驱动的国家,在学术资源的配置上最具有决定权和话语权的仍然是政府部门。例如国家社会科学基金、教育部人文社会科学研究基金,此外还包括司法部、中国法学会、商务部、外交部等部门,这些部门为中国国际法理论界提供了热点领域的指向图。这就意味着,中国国际法理论界所研究的方向、议题、研究的兴趣点,都会集中于相关部门提供的建议领域及指引的方向。学者自发进行的研究虽然也有可能受到学界的关注和政府资源的支持,例如国家社科基金后期项目、教育部和中国法学会的后期项目资助,但是这些并不是引导学术界发展的核心资源,大多数学者仍然在国家资源配置的指挥棒下从事研究。而上述部门所提供的研究方向、研究议题主要对接国家和社会的重大战略需求。尽管也会出现一些学者提供的研究课题,这些课题是否能被列入建议目录,仍然由专家们依据国家的发展方向和发展需求来进行判断和甄别。③中国国际法的工作程序、工作者行为特质以及工作进程中的监督反馈有助于把握中国国际法理论生成与发展的逻辑,有利于展示中国国际法理论形态的真实状况。在中国进行学术评价的主要方式是论文发表、著作出版、项目研究、资政报告等。这种情况就促使研究者将自身的研究与国家的大方向紧密结合,而避免做较为空洞的、形而上学的理论研究。这一方面彰显了中国国际法理论界研究的品格,另一方面,也要求中国国际法学术界注重历史的厚度和理论的深度。

需要说明的是,国际法的中国学派仅仅是中国国际法学术形态的第一阶段,是中国国际法学界初步具备理论自觉和文化自信之后生成的“主流流派”。在学术研究进一步成熟和深化之后,极有可能在国际法的中国学派内部出现以独特主张、关键理念或者具体地点(如大学、城市)为核心的更为复杂多样的系列学派,即国际法中国学派的分流和支脉。(31)关于我国刑法学内部学派的评论,参见张守文主编:《中国法学四十年》,商务印书馆2019年版,第100-102页。

3.“国际法的中国学派”与“国际法的中国理论”

由学派的特征及对“国际法中国学派”的界定,可以看出,“国际法中国学派”在内涵和功能上属于“国际法中国理论”的进阶和升级。国际法中国理论这个术语主要呈现的是在中国的政治范围和地理范围之内所产生的国际法理论。(32)例如,何志鹏等提出了创建国际法中国理论的构想,参见何志鹏:《国际法的中国理论:前提与构想》,载《厦门大学法律评论》2013年卷总第21辑,厦门大学出版社2013年版,第1-44页;何志鹏、孙璐:《国际法的中国理论》,法律出版社2017年版。这一立场得到了学界的认可和响应,参见仇华飞、孔维一:《国际法的中国理论:现状与构建》,载《甘肃社会科学》2021年第4期,第220-228页。无论是出于中国官方还是出于学者,只要是对国际法的存在、国际法的功能、国际法的运行、国际法的价值等一系列问题提出具有中国特征的论断和陈述,就属于国际法的中国理论。它主要体现理论内部的系统性和自洽性,而不要求不同国际法理论之间具有时间上的承递性、连续性,以及彼此衔接、呼应的系统性特征。所以,国际法的中国理论是一个集合名词,包含着很多层次不同、指涉内容分散、彼此不直接相关的关于国际法的论断和阐释。而确立国际法的中国学派,就必须在国际法中国理论的范围之中进行筛选,对既有的理论进行梳理整合和深化。

(二)国际法中国学派的核心要素

基于上文对于国际法中国学派的初步界定,可以进一步推演出,国际法的中国学派应当包含以下三个方面的核心要素:

1.作为理论硬核的标志性概念、方法、论断

一个学派的生成,应当由具有自身标志性的核心概念形成自身独特的研究方法,树立具有自身特色的基本论断。故而,国际法的中国学派必然要求既符合国际法职业的特质,(33)See Jean D' Aspremont et al., International Law as a Profession, Cambridge University Press, 2017, pp.19-37.更呈现一套关于国际法的标志性概念、区分性方法和独特性论断。(34)早在1966年,邱宏达就指出,中国有自身的国际法立场和主张。See HUNGDAH CHIU, Communist China' s Attitude Toward International Law, 60 The American Journal of International Law 245, 245-267 (1966).学派之间经常存在着相互竞争性的论辩,但是仔细观察会发现,不同学派经常并不存在着对于同一具体问题正与误、是与非的截然不同的论断,而更主要的是强调一个客观存在的事物的不同因素。从实际表现上看,有学者分析,在社会学的中国学派初成之际,同样是观察中国的社会,有的学者会更多地重视政治经济因素对社会结构和社会生活的影响,有的学者就会更多地重视文化因素对社会观念和社会风俗的影响。(35)参见李培林:《20世纪上半叶社会学的“中国学派”》,载《社会科学战线》2008年第12期,第203-210页。类似地,国际关系的现实主义学派更注重国家作为国际关系基本行为体为自身谋取利益而相互竞争,甚至斗争的一面,(36)参见徐崇利:《新现实主义国际关系理论与国际法原理》,载《国际关系与国际法学刊》第6卷,厦门大学法律出版社2016年版,第1-53页。而国际关系的自由主义则更多强调国家为了维护自身的利益而彼此合作的一面。(37)新自由主义对非国家行为体的关注,为国际法的研究指出了一条更加宽广的道路。参见刘志云:《国际机制理论与国际法的发展》,载《现代国际关系》2004年第10期,第36-41页。

由此可见,学派之间的差异并不是对同一事物的认知存在着截然不同的阐述,而是以不同的视角、强调不同的方面对同一事物所作出的论断。在概念、方法与论断组合的基础之上,探索国际法的各个领域、各种问题,呈现自身特色的分析和论断,产生一个理论群落。由此,国际法的中国学派也必然在国际法的系统和运行之中强调某些因素(例如后文阐释的主权本位、文化多元、行动导向、公正进程),将这种因素与国际法的存在与发展的大趋势结合起来,呈现具有中国特质的归纳和论断。只有这些显示核心标志性的学术范畴出现,国际法的中国学派才真正具备了雏形。在此基础上,还需要进一步的体系化,延展其所关注和阐释的领域,丰富在相关事务上作出的论断。

2.认可与遵行类似范式的一批学者

学派标志着一批持相近观点的学者组成学术研究秉持共同理念和相似方法的群体,而不能仅仅是一位学者,或者一批相互之间缺乏共同气质的研究者。无论空间距离有多远,一个学派的代表人物或者参与者之间,应当在思想观念上具有清晰而明确的精神影响与学术联系。这个群体的成员之间可以同时出现于学界,彼此呼应、相互补充、采用类似的方法,提出相同的判断,在此基础上分析国际法各方面的事件或现象。国际法中国学派的代表者和参与者也可以处于不同的时间,学派早期的创建者提供的概念和方法可以为后续的研究者提供基本认知和思想启迪,由此在精神上嬗递,在方法上联系,在观点上迭代。

很多国际法学人积极地参与国际法的建构与完善,很多国际法学人积极为中国国际法立场、观念和行动提出建议,这在很大程度上使得中国更多地了解和参与了国际法,国际法也更多地体现了中国的智慧和贡献。那些倡导国际法中国立场的学者,那些试图总结归纳国际法中国立场的学者,那些澄清中国国际法观念与认识的学者,以及那些观察评判中国国际法理论与学说的学者,都有资格、有可能成为国际法中国学派的核心成员。(38)迄今为止,在上述领域做出贡献和努力学者包括周鲠生、王铁崖、韩德培、高树异、陈安、朱文奇、白桂梅、张乃根、曾令良、车丕照、赵建文、余敏友、黄瑶、徐崇利、韩立余、杨泽伟、孙世彦、柳华文、蔡从燕、黄志雄、刘志云、赵骏、廖诗评等,这些学者来自武汉大学、北京大学、中国人民大学、厦门大学、吉林大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、中山大学、北京师范大学、中国社会科学院等高等院校和科研机构。以这一标准衡量,有一批可以成为国际法中国学派的代表和引领性研讨和成果。这些既有的研讨可能基于国际法的中国经验,可能对中国的国际法实践进行观察和评论,可能对全球国际法问题提出中国的立场,可能对中国的国际法理论研究和实践进行回顾,进行前述研究的学者都可以被视为是国际法中国学派的成员。在他们的引领和促动之下,会有更多的学者进入这个体系之中,通过中国国际法学者的自觉有意识组合,推进中国国际法学术研究和人才培养的能动性塑造,为国际法的中国声音、国际法的中国使命、国际法的中国思考、国际法的中国智慧作出更多、更大、更显著、更具有标志性的贡献。

3.研究立场所体现的文化品格

国际法的中国学派在认可国际法的普遍价值与概念之外,更注重寻求和表达中国特质,努力呈现并强调中国特性化、差异性的传统。中国是国际法体系与发展进程的后来者,所以原初国际法原则规范体系没有融入中国的思想观念、文化传统、实践要求;在相当长时间内中国对于国际法存在与发展的状况并不了解,应用机会也很少。(42)主要实践与分析,参见曾涛:《近代中国与国际法的遭逢》,载《中国政法大学学报》2008年第5期,第103-111页。直至1842年《南京条约》签订以后,中国政府才与国际法正式频繁接触,(43)相关讨论,参见丁贤俊:《〈南京条约〉——中国近代史上第一个不平等条约》,载《学习与研究》1982年第4期,第51页。但在这种遭逢初期,积极主动参与国际法构建与发展较少,(44)参见修志君:《简论近代国际法对中国的影响》,载《法律适用》2005年第10期,第91-92页;管伟:《论中国近代国际法观念的肇兴》,载《政法论丛》2004年第3期,第84-89页。主要被一系列的不平等条约遏制。(45)相关阐述,参见高放:《近现代中国不平等条约的来龙去脉》,载《南京社会科学》1999年第2期,第18-28页。这使得中国在相当长的时期之内对国际法持一种陌生、隔阂和忧虑的态度,于中国自身的成长和国际法的改进都缺乏正面意义。(46)参见徐崇利:《“体系外国家”心态与中国国际法理论的贫困》,载《政法论坛》2006年第5期,第33-36页;何志鹏:《论中国国际法心态的构成因素》,载《法学评论》2014年第1期,第82-91页。此后又经历长达100年的折冲樽俎,中国才逐渐建构了国家与国际法良性互动的关系。(47)在互动的过程中,中国获取了崇尚规则、注重理性、保持平和、克制谨慎态度的教益。参见何志鹏:《国家治理与全球治理的共融互动》,载《法商研究》2019年第5期,第171-181页。不过,至今尚未完全确定国际法在国内法体系中的地位。(48)相关研究,参见戴瑞君:《国际条约在中国法律体系中的地位》,中国社会科学出版社2020年版。正是由于中国处于国际法新参者状态的地位,中国的很多国际法观念和认知体现出与西方传统国际法体系的差异。与此同时,中国作为最大的发展中国家,作为在国际体系中长期被边缘化的弱小国家,作为在20世纪后半叶才逐渐迎难而上、成长成熟的全球治理中坚力量,有着很多与国际法的传统大国不同的立场。这就意味着,中国对于国际法的认识和应用,对于国际法功能的判断,对于国际法价值的分析,都必然带有自身的特色,不可能混同于其他的国家。其中包括作为知识背景的国际秩序解读中国文化与西方文化有着深刻的差异,进而对于法律在社会生活中的地位,国家参与法律行动的方式与步调,国家在法律的形成与发展中的立场都可能与西方国家存在诸多不同。使得中国国际法学术会呈现一系列与西方主流观念不同的基本设定、基本理念、基本论断,也能够凸显出中国作为第三世界国家的特质。而与其他第三世界成员不同的是,中国有着长期的儒家文化、道家文化、佛教文化的熏陶。既不能够完全与西方传统的国际法相混同,也不能以所谓的全球普遍规范来强压于中国。这些文化对于国际关系又能给出具有新意的阐发。由此呈现中国特色的国际法理论样态,这是国际法中国学派能够真正确立形成的文化标志。

三、国际法中国学派的必要与可能

确定了国际法中国学派的基本含义之后,就可以非常清晰地在时空交汇点上发现国际法中国学派的必要性和重要意义。世界格局演化与中国内政外交发展到现阶段,为国际法中国学派提供了广阔空间,而中国国际法学术研究和人才培养长足进展,法治中国建设和国际关系,国际法治的经验教训则为国际法的中国学派提供了重要条件。中国国际法立场和实践以及国际关系,国际法领域的各种理论和观察视角与中国传统文化,马克思主义世界观和方法论为建构国际法的中国学派提供了可能性。国际关系中国学派的探索更为国际法中国学派的生成提供了直接而切近的借鉴。

(一)国际法中国学派的外在条件

国际法中国学派的生成需要具有合宜的国际国内环境。因为国际法在理论和实践两个维度上具有话语功能,(49)参见车丕照:《国际法的话语价值》,载《吉林大学社会科学学报》2016年第6期,第35-43页。当代世界存在着对于国际法中国学派的实践期待与话语需求。世界格局的演进,中国各方面建设的发展为国际法中国学派的塑造提供了外在条件。

1.世界变迁的大局对中国视角的期待

如果世界历史的基本规律可以界定为从武力到外交,从外交到法律的进步的话,(50)See Louis Henkin, How Nations Behave: Law and Foreign Policy, Columbia University Press, 1979, p.1; Arie Reich, From Diplomacy to Law: The Juridicization of International Trade Relations, 17 Northwestern Journal of International Law & Business 775 (1996-1997).21世纪初叶的世界是在法治的光芒沐浴中曾经见到希望,又在种族、民族、意识形态、经济竞争等偏见中屡遭挫折的世界,见证了过去一百年国际法治建构理想遭遇危机,在战火中奋起确立起“主权—人权”双价值重心的国际组织与国际规范新体系。(51)关于人权在国际法体系中抗衡国家主权地位的探讨,参见Kurt Mills, Human Rights in the Emerging Global Order: A New Sovereignty?, Palgrave Macmillan, 1998。但是这一体系不仅内在地具有结构张力,潜藏多种隐患,容易导致危机,而且被继之而来的冷战体系冲淡。在苏联东欧剧变之后,西方进入了短暂的自由主义占据国际法主导旋律的狂欢时代,“历史终结论”甚嚣尘上,经济领域的“华盛顿共识”,政治领域的西式民主人权主导架构,试图成为国际法体系的核心和基础。事后出现的经济危机(52)具体表现为1997年亚洲金融危机,以及2008年的美国次贷危机。参见[美]弗雷德里克·米什金:《亚洲金融危机的教训及政策启示》,载《国际经济评论》1999年第9-10期,第21-25页;余永定:《美国次贷危机:背景、原因与发展》,载《当代亚太》2008年第5期,第14-32页;张明:《次贷危机的传导机制》,载《国际经济评论》2008年第4期,第32-37页。、文明冲突(53)特别体现在2011年的“9.11事件”。参见梁西:《国际法律秩序的呼唤》,载《法学评论》2002年第1期,第3-11页;高中:《后9.11时代西方法治社会面临的挑战》,载《政治与法律》2004年第5期,第39-46页。现象宣告了华盛顿共识的破产,也宣告了资本主义的政治存在方式的困境。中国的强势复兴对西式治理架构提出了挑战,以美国为首的西方国家不甘心于这种世界格局的变迁,不仅在理论上散布“修昔底德陷阱”的主张,而且在实践中基于贸易人权等理由对中国等新兴发展中国家予以打压。由此,国际法治的方向与路径进入了充满挑战、风险和不确定性的时代,国际法的前沿开放出一系列的学术命题、话语争论、理论研讨的新空间。

2.中国的开放发展对理论阐释的需求

“一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。”(54)马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》(第9卷),韦建桦、中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译,人民出版社2009年版,第437页。在走向全球性大国的路上,中国需要在包括国际法在内的多个方面提供具有阐释力的理论思维。当今世界处于百年未有之大变局,这个变局与中国的发展片刻不能分离。可以说,当今世界百年未有之大变局与中国共产党的百年奋斗历程是同频共振的,在很大程度上与中国的努力,尤其是中华民族的独立解放,中国大地的改革开放,有着密切的关系。(55)参见杨洁篪:《推动构建人类命运共同体》,载《人民日报》2021年11月26日,第6版。中国的繁荣法治不仅意味着国内秩序的确立和完善,而且意味着世界人口重要份额的中国人民、占据世界地域重要部分的中国形成了良性运行的政治经济文化状态,中国特色的经济发展道路、中国的民主与法制建设,中国的人权,尤其是扶贫开发、乡村振兴,不仅对中国具有重大意义,而且对世界而言,也具有丰富而深远的借鉴价值。(56)参见《人类减贫的中国实践》白皮书(2021年4月6日);《中国共产党尊重和保障人权的伟大实践》白皮书(2021年6月24日);《中国的全面小康》白皮书(2021年9月28日);《中国的民主》白皮书(2021年12月4日)。中国发展需要对内对外两个视野,需要内政外交两大领域。而且中国在主观上也日益清晰地认识到这一点,通过自身坚持不懈的努力改变着世界格局,(57)See Peilin Li ed., Great Changes and Social Governance in Contemporary China, Springer, 2016.增强了引领潮流,推进社会秩序公正合理,健康平稳发展的意识和理念。(58)See Congyan Cai, The Rise of China and International Law, Oxford University Press, 2019.中国共产党在发展的过程中,不断根据世界的潮流与趋势确立自己的方向与发展模式、工作重心,(59)尤其值得关注的是,中国共产党在自身建设方面形成了严格的党内法规体系。参见宋功德:《党规之治:党内法规一般原理》,法律出版社2021年版。国内事务在不断法治化,确立并不断强化法治体系,(60)See Katrin Blasek, Rule of Law in China: A Comparative Approach, Springer, 2015; Quanxi Gao, Wei Zhang & Feilong Tian, The Road to the Rule of Law in Modern China, Springer, 2015.外交事务也必然需要与国际法充分融合,(61)黄惠康指出,法律外交是现代外交的高级形态,也是学人施展才华的用武之地。参见黄惠康:《论国际法理论与外交实践的融合之道》,载《国际法学刊》2019年第1期,第1-21页。大国外交必须充分应用国际法。(62)参见黄惠康:《中国特色大国外交与国际法》,法律出版社2019年版。中国屹立于世界东方,形成了很多独具特色的做法,观察中国、思考中国、阐释中国、分析中国,在中国的各项建设中找到规律与动向,在中国的奋进道路上寻索国富民强的理论与步骤,是中国学界的任务,也是世界各国对中国过去、现在与未来,对世界历史当前与前景关心关注的人的焦点。这些思想观念、行动方式对于中国国际法学派的生成奠定了良好的基础。

3.统筹推进国内法治与涉外法治的实践需求

中国特色的大国外交,法治中国的战略规划促动着国际法学术的健康发展,需要国际法的教育学与研究提供有效支撑。在国家发展的路上,全面建设法治国家成为体现治理能力和治理体系的重要方面。(63)法治中国原则确立的过程和基本方面,参见李林:《中国法治变革》,中国社会科学出版社2019年版,第1-96页;冯玉军:《法治中国:中西比较与道路模式》,北京师范大学出版社2017年版,第20-30页。国家积极促动法治建设,(64)参见沈春耀、许安标主编,臧铁伟、刘运龙副主编:《经国之本:中国共产党对国家制度和法律制度的百年探索》,法律出版社2021年版。在法治的道路上大步迈进,既包括对内法治,也包括涉外法治。(65)参见何志鹏:《开放发展与国际法:风险及应对》,载《政法论坛》2017年第3期,第16-31页。2014年中央全面依法治国决定对于国际法和涉外法工作的重要性予以肯定,并对于相关的任务作出了部署,要求“运用法律手段维护我国主权、安全、发展利益”,意味着国际法、涉外法律的应用能力应有实质强化。十九届四中全会所作出的关于治理能力与治理体系的决定,也对涉外法律工作予以高度关注。2020年的中央全面依法治国工作会议将坚持统筹国内法治和社会法治作为法治中国建设推进的重要领域,这都为中国国际法的国内主流化奠定了基础。实践的发展对学术跟进布置了任务。改革开放以来,中国的法治化进程对于国际法学术研究提出了明确的战略要求。这种要求首先体现在1978年中央工作会议上提出的“加强国际法研究”,继而体现在十九届四中全会的《决定》之中。(66)“加强涉外法治工作,建立涉外工作法务制度,加强国际法研究和运用,提高涉外工作法治化水平。”《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(2019年10月31日中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议通过)。理论研究的目的是揭示实践的基本规律,解释实践、指导实践。所以,积极倡导并扎实努力推进构建国际法中国学派,不仅意味着中国国际法话语(67)参见曾令良:《中国国际法学话语体系的当代构建》,载《中国社会科学》2011年第2期,第35-41页。有着坚实的理论准备,更意味着国际法在关注中国、思考中国、表述中国的道路上又有了大步的迈进,意味着中国国际法的学术视野、思想深度和理论范式又有了新的提升。通过强调问题意识、理论思维和特色鲜明的核心理念核心论断,来提升中国国际法研究服务国家发展的质量,并通过人才培养、学术交流等方式,将中国国际法理论群落的立场和观念有效的传递到社会实践之中,成为促动社会发展、国家法治进步的精神力量和智慧源泉。此时,中国国际法学界正逢为国家发展,全球治理完善奉献知识、经验和智慧之时,在思考中国与世界的法律问题过程中提升中国国际法学水平。(68)蔡从燕认为,国际法学者可能发挥倡导改革国际法、臧否国际法的作用。参见蔡从燕:《中国国际法学者在国际法实践中的作用》,载《中国法律评论》2016年第2期,第74-87页。当前,诸多领域都显示了中国的实践与立场,特别在国际和平与安全、(69)See Courtney J.Fung, China and Intervention at the UN Security Council: Reconciling Status, Oxford University Press, 2019.公共卫生、(70)See Liming Li & Qingwu Jiang, Introduction to Public Health in China, Springer, 2019.生态平衡、(71)See Jiahua Pan, China' s Environmental Governing and Ecological Civilization, Springer, 2016.环境保护、(72)See Gerald Chan, China' s Compliance in Global Affairs: Trade, Arms Control, Environmental Protection, Human Rights, World Scientific Publishing Company, 2005.贸易投资、(73)See Pitman B.Potter, Assessing Treaty Performance in China: Trade and Human Rights, UBC Press, 2014.能源开发、(74)See Yuwa Wei, Issues Decisive for China' s Rise or Fall: An International Law Perspective, Springer, 2019.民主人权(75)Further discussions, see Na Jiang, China and International Human Rights: Harsh Punishments in the Context of the International Covenant on Civil and Political Rights, Springer, 2014; Pinghua Sun, Human Rights Protection System in China, Springer, 2014.方面,中国立场获得了国际社会的关注。与此同时,中国已经在国际社会上充分地显示出了积极参与的态势,对于国际关系的形成和塑造也有着不同于以往的行为体的贡献。对于形成国际法的中国学派提供了有益的实践基础。在此种大背景下,很多重要问题,例如国内法与国际法的关系,(76)张卫彬提出,国际法与国内法关系问题是国际法的基本理论问题之一。参见张卫彬:《国际法与国内法的关系问题探讨》,载《常熟理工学院学报》2008年第5期,第64-69页。张乃根认为,我国宪法对国际法与国内法的关系未作规定,产生了许多立法、执法问题,影响法治。参见张乃根:《重视国际法与国内法关系的研究》,载《政治与法律》1999年第3期,第11-12页。对待国际司法体系的态度,都值得深入探讨。如果中国国际法理论界能够积极思考,肯于面对中国与世界所处的法治环境,思考法治发展的原则与路径,就必然会产生国际法的中国学派。由于中国在发展进程中,不断提升对于法治的重视程度,在法治的过程和领域之中,高度关注国际法、涉外法的重要性,使得针对中国国际法问题、中国国际法需求、中国国际法立场的研究具有良好的社会条件和政策支持,为国际法中国学派的凝聚奠定了良好的社会政治环境基础。

4.铸成文化自信的话语需求

中国对于文化自信的强调在最近十年内日益提升。(77)参见习近平:《要有高度的文化自信(2016年11月30日)》,载《习近平谈治国理政》,外文出版社2017年版,第349-352页。作为一种主观心态,文化自信意味着在文化上对自身充满信心,此种信心应当以客观存在的文化样态为基础,必须依赖于坚实的文化建设,深厚的文化积累,而不是一个仅有良好的愿望就能实现的心理状态,也不是仅靠喊喊口号就能够形成的,更不是无知无畏的夜郎自大、空穴来风或者空中楼阁。换言之,树立民族的文化自信必须以步入文化强国为前提。如果文化贫乏薄弱,文化自信是无法构建起来的。文化自信的铸就,需要真正地在各个领域各个方面形成踏实的文化积淀、文化传承、文化阐释、文化表现,这样才能够弥补人们心中的文化空洞,而改变对其他地区的文化予以高度重视和认可、对自身的文化缺乏自信的状态。中国文化自信的根本是形成具有中国特色的政治文化、经济文化、法律文化、社会文化等等。而国际法作为法律文化的重要组成部分,如果中国学界仅仅会照着西方的观点进行复述,人云亦云,缺乏自身的认识和判断,没有主见,则自信无法构建起来。中国文化源远流长,对于当今世界科学的进步,技术的发展,以及对于人生与社会的认知都留下了诸多宝贵的财富。在传统的意义上,无论是春秋战国时期的孔子、孟子、荀子,老子、庄子,孙子、韩非子,唐代的慧能、还是宋代的程颢、程颐、朱熹、苏轼,乃至明朝的王守仁,都为产生具有中国特色的学术思想、哲学理念做出了杰出的贡献。然而,随着19世纪中国在世界上的地位急剧下降,中国人的文化自信也在迅速滑落。不仅在自然科学领域落后于西方大国,而且哲学社会科学方面的影响也大幅缩减。在法学这样主要以西方思想传统为基础的领域,中国的相关实践推进、理论探究、学术研讨起步比较晚,在国际社会的影响比较小。在20世纪以后,哲学社会科学领域的中国声音就不再占据主流地位,在很多时候中国学者都是在复制和传播西方的学说,解读和分析西方的理论,认同和追随西方的观点,甚至盲目崇拜西方的学者与主张。无论是在学术界还是在实践界,中国的主张、论断和学说都不太容易被关注。在新中国成立之后,中国的很多领导讲话和政府文件都对哲学社会科学有着高度的关注。例如,1956年毛泽东提出的“百花齐放,百家争鸣”的双百方针促动了文艺工作者和哲学社会科学研究者积极探索;国务院继而制定了《1956-1967年哲学社会科学规划草案(初稿)》,邓小平提出,科学当然包括社会科学,政治学、法学、社会学以及世界政治的研究需要赶快补课。江泽民强调,必须始终重视哲学社会科学,加快发展哲学社会科学。胡锦涛提出,哲学社会科学具有不可低估的战略地位和不可替代的重要作用。2016年,习近平在主持召开哲学社会科学工作座谈会时的讲话,确定了加快构建中国特色哲学社会科学的战略任务。2022年4月25日习近平到中国人民大学调研,提出中国的社会哲学社会科学工作者要面对中国之问、世界之问、人民之问、时代之问,分析解读中国之治、中国之道、中国之理,在很大程度上就是要求中国的哲学社会科学要进一步彰显中国立场,体现中国视角,关注中国实践,形成中国特质,继而确立起具有中国气象、中国风格、中国面貌的哲学社会科学,学科体系,学术体系、话语体系。在这种状况下,思考中国观念、中国理论、中国学术就显得更加的必要和重要。作为中国哲学社会科学的一部分,包括国际法学在内的中国法学各个部门有必要积极探索,确立自身的理论架构,塑造具有广泛影响的学术体系。中共十八届四中全会《决定》要求“增强我国在国际法律事务中的话语权和影响力”,就要求在国际法思想、理论、学术上不断精进,持续提升。确立和形成国际法的中国学派就是在国际法的领域塑造中国文化自信的关键而扎实的步骤。

具体到国际法学领域,在相当长的时间之内,国际法学在整个中国法学的学术地图上都处于相对边缘的位置,学术研究的显示度不高,学术成果对于中国法治发展所起到的作用也不明显。在先前的研究中,笔者试图说明,中国国际法理论发展与学术建设还担负着沉重的走向中国法学主流化和迈向全球国际法学主流化的任务。(78)参见何志鹏:《中国国际法学的双维主流化》,载《政法论坛》2018年第5期,第173-191页。随着中国在国际社会上的参与度越来越高,中国对诸多国际法问题有自己的观点和立场,提出了自己的意见,未来在全球国际法领域的活跃程度也会不断提升,在世界国际法学界的主流化有望在50年的时间内得以呈现。

具体言之,积极倡导、着力构建国际法的中国学派,其目标主要不在于学术研究上的标新立异,而是在于形成标准、确立示范,通过一批高水平的学者和作品来抗拒低水平重复,避免浮躁的研究氛围,遏制虚假繁荣的学术泡沫,拉动中国国际法学术研究的学术造诣。通过理性总结国际法的中国实践来凝聚中国国际法的基本立场,通过积极传承中华优秀传统文化之中,关于国际关系与国际规范的认识和评价,来为国际法律体系和进程的过去、现在和未来提供分析的框架和指标;通过广泛地收集、理性地筛选和充分地汲取世界各国、尤其是西方各国在国际关系与国际法方面的理论、思想、学说,来启发中国对待国际法的态度和应用国际法的方式;通过贯穿观察和思考近代以来中国与国际法的相遇,来增强中国在国际事务上的自信和明确认知,改进中国对国际法的应用能力。与此同时,通过系统归纳和明晰阐释具有中国特色、中国风格、中国气象的国际法思想,来带动中国国际法理论的体系化升级,(79)徐崇利认为,中国国际法理论处于贫困的状态。参见同前注〔46〕,徐崇利文,第33-36页。继此,曾令良、余敏友、杨泽伟等提出了加强中国国际法理论研究的建议。例如杨泽伟:《加强中国国际法理论与制度创新》,载《中国社会科学报》2015年9月9日,第5版;何志鹏:《中国特色国际法理论:问题与改进》,载《华东政法大学学报》2013年第1期,第88-93页。完善中国的学科体系、学术体系、话语体系。(80)“洋八股必须废止,空洞抽象的调头必须少唱,教条主义必须休息,而代之以新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派。”(毛泽东:《中国共产党在民族战争中的地位》),相关分析,参见瞿林东:《学科体系学术体系话语体系建设的使命任务》,载《人民日报》2021年8月2日,第9版。故而,国际法的中国学派是中国国际法学科引领时代、跻身主流的需要;在更大的范围内,有利于筑牢中华民族的文化自信,(81)相关研究,参见云杉:《文化自觉文化自信文化自强——对繁荣发展中国特色社会主义文化的思考(上中下)》,载《红旗文稿》2010年第15-17期;刘林涛:《文化自信的概念、本质特征及其当代价值》,载《思想教育研究》2016年第4期,第21-24页。为世界政治法律文明的多样性作出进一步的贡献,(82)关于文明多样性的思想基础及当代意义,参见方世南:《马克思关于人类文明多样性思想初探》,载《马克思主义研究》2003年第4期,第71-79页;方世南:《马克思文明多样性思想的研究方法》,载《哲学研究》2004年第7期,第16-21页。为全球治理的多边主义改进而提供中国力量、中国智慧。

5.来自国际关系等学科领域的启迪

国际关系的结构与状态是认知和评价国际法的基本语境,而国际关系的理论资源、国际关系的思想构架、国际关系的问题核心、国际关系学术发展的经验教训,对于我们认识国际法理论建设各个方面,尤其是国际法相关学派的各个层级、各个领域、各个环节,都是具有重要的指引意义、参照意义、借鉴意义的。在国际关系理论领域,一些论者揭示出中国国际关系理念发展进程中呈现并强化自身特质的规律,倡导国际关系的中国学派,(83)参见赵赫:《中国有国际关系理论吗?》,载《史学月刊》2021年第1期,第29-33页。并积极论证,对于认知中国的国际事务立场、国际关系目标、开展国际关系所要遵循的原则提出了很多具有启发性的论断。(84)经过长期的准备,秦亚青教授出版了他的《世界政治的关系理论》,上海人民出版社2021年版。此外也有很多学者试图在这一领域做出有益的尝试。参见潘忠岐等:《中华经典国际关系概论》,上海人民出版社2021年版。国际关系中国学派的动因可能在于国际关系中形成了英国学派。英国学派的存在是因为在国际关系理论层面的理论谱系,无论是主流的现实主义、制度自由主义、建构主义,还是非主流的反思主义(包括后现代主义、后结构主义、批判理论、女性主义等等),都主要来自美国,(85)在西方产生有广泛影响的国际关系理论,与美国没有直接关系的,主要体现为马克思主义的指导思想。See Robert H.Jackson & Georg Sensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 5th Edition, Oxford University Press, 2013, pp.167-173.非西方的国际关系理论尤其缺乏。(86)See Amitav Acharya & Barry Buzan eds., Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia, Routledge, 2010, pp.1-25.人们认为,来自英国的一批学者通过将国际关系与历史深刻结合,体现出国际关系的历史厚度;通过将国际关系与法律密切结合,体现出对国际关系进行法学法律审视的标准和尺度;通过将国际关系与国际社会密切结合,体现出国际关系的社会互动维度。(87)参见章前明:《英国学派中的基本制度概念与国际社会观念的关联:共识与争鸣》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2021年第4期,第22-35页;[英]巴里·布赞:《英国学派及其当下发展》,李晨译,载《国际政治研究》2007年第2期,第101-112页。由此树立起国际关系英国学派的一些最基本特征,并且梳理出国际关系英国学派的基本谱系。(88)参见刘志云:《“英国学派”视野下的国际法》,载《欧洲研究》2006年第6期,第136-152页。当然,由于英国学派只是以一个地理区域进行的划分,迄今并没有严格的基本范畴和明晰的学术界限。英国学派的存在,使得中国学者认为有必要解释国际关系发展和实践过程中所呈现的中国因素,由此构建中国学派,(89)参见俞正樑:《建构中国国际关系理论:创建中国学派》,载《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2005年第4期,第5-8页。关于政治学中国学派的进程分析,参见俞可平主编:《中国政治学四十年》,商务印书馆2020年版,第56-62页。这种在他山之石的基础上具有创建性的建议激发了很多学者的学科发展热忱,并引起了广泛研讨。(90)See Yih-Jye Hwang, Reappraising the Chinese School of International Relations: A Postcolonial Perspective, 47 Review of International Studies 311 (2021) ;[美]阿米塔夫·阿查亚:《全球国际关系学与国际关系理论的中国学派:两者是否兼容》,董贺译,载《世界经济与政治》2015年第2期,第10-15页。当然,值得关注的是,有学者对于国际关系中国学派的建构提出了怀疑和否定的观点,(91)有学者批评了国际关系中国学派的思想,认为这是对国际关系理论的生搬硬套、缺乏问题导向和逻辑框架,凸显出学术氛围日益浮躁,体现出社会文化立即导向的异化。参见李楠、谢鹏:《国际关系“中国学派”的建构及其现代性反思》,载《山西大同大学学报(社会科学版)》2019年第1期,第15-19页。认为中国学派的提法还不够成熟。(92)张建新认为由于中国古典国际思想相对贫乏,也使得寻找问题遇到困难。参见张建新:《西方国际关系理论范式的终结与“中国学派”成长的困惑》,载《国际观察》2009年第5期,第9-16页。除了国际关系领域,人们在哲学、社会学和文学等方面也试图论证中国学派。(93)参见于光远:《一个哲学学派正在中国兴起》,载《自然辩证法研究》1992年第6期,第53-60页;于光远:《关于“我国的一个哲学学派”》,载《自然辩证法研究》2004年第2期,第1-3页。近期在考古学,中国学派的倡导和积极探索也值得人们关注。

在国际法学的框架下,之所以没有像国际关系学领域那样形成数个学派,是因为法学和政治学在基本的思维方式和价值理念上存在着差异。国际关系体现出高度显著的政治权利特征、物质与精神利益特征,会引发学术界对不同因素的关注,进而导致人们对同一类问题提出完全不同的理论,不同理论的持有者之间形成不同的学派。国际关系、世界政治的思考,经常把国家利益视为首要因素,(94)国家利益是国际关系的中心,但是具体内容却存在诸多差异理解。相关讨论参见Joseph Frankel, National Interest, Palgrave Macmillan, 1970; Christopher Hill, The National Interest in Question: Foreign Policy in Multicultural Societies, Oxford University Press, 2013。将国家之间的权力竞争看成重要的焦点核心的内容。(95)在这方面最有影响的是汉斯·摩根索1948年的著作《国家间政治》。See Hans J.Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred A.Knopf, 1948.由此,理论的国家导向,学说的实践动因,观点与建议的策论特色就显得非常清楚。(96)例如,胡惠林:《国家意识形态安全关系:“新冷战”趋势下中国意识形态安全策论——兼论中美国家意识形态安全关系治理》,载《学术月刊》2018年第10期,第69-90页。国际政治学者并不回避他的观点背后所蕴含的为国家提供政策建议的目标,国际关系理论家并不隐瞒他们的观点所呈现的带有国家自身个性和特色的取向。在这种情况下,国际关系的不同立场、不同学说之间非常容易显示出分歧。而国际法则用它公正与善良的外表阻止了学者对于类似的问题提出不同的观点。在法学学者的通常观念里,一种思想和主张是正确的,相对立的理论就可能是错误的。因而,国际法的理论纷争较为薄弱,体现出来的学术流派也就较为少见。实践中的国际法经常体现为一套温和的规范架构,一个在国家之间出现争议之前预设好权利义务,在国家之间出现争议之后对权利义务进行分割划定的思想体系和规范体系。国际法的公平公正外貌可能会更好地为实质上的国家利益导向、国家立场呈现、文化传统影响提供包装,从而使国际法骨髓中的不平等、不公正、不民主被遮盖,被很多国家和学者忽视。正是这种被遮盖、被忽视的特征,让我们更加清醒地认识到确立和推进国际法的理论学派具有启蒙引领的意义。

因此,国际社会存在着中国学派产生的大环境,中国特色化发展提供了中国学派成长的基本支撑,这些条件为国际法中国学派的形成带来了外部的需求和促动。

(二)国际法中国学派的内在支撑

当前中国国际法发展的外部条件,国际法理论自决的外在需求与促动,为国际法中国学派的形成提供了必要性。国际法中国学派的可能性则建基于学术发展和知识积累上的持续努力。中国知识界的进步,特别是国际法理论实践的内部积累与完善,为国际法中国学派的形成提供了内在的支撑条件。

1.人才基础

中国法学教育法学研究的发展,使得中国已经具备了进行中国特色国际法理论研究、方法研究、实践建议的专业队伍,为国际法中国学派的产生奠定了人才基础。从中国国际法学术自身的沉淀看,尽管清末以来国际法的学术研究并没有有效地持续到当前,但是,19世纪60年代翻译《万国公法》,20世纪初进行国际法教学与研究所积累的思想观念,所形成的研究文献,对于今天的国际法学术探索仍然产生着奠基性的影响。改革开放之后,以王铁崖、陈体强、李浩培、韩德培、姚梅镇等老一辈为代表的国际法学人对中国国际法学的塑造成型做出了贡献。以曾令良等为代表的改革开放以后开始学习国际法的中青一代,为国际法学术的深化和展开中国国际法学术的国际交流作出了重要贡献。20世纪90年代以后进入国际法学术研究的新生代,又使得中国国际法的视野进一步地拓展,国际法研究的水平不断提升,并且在一定程度上获得了国际社会的关注。这些学者的理论耕耘初步培植起了中国国际法的知识之树,使得后续中国国际法的理论研究有可能根深叶茂地发展下去。可以说,凝聚力量、积累知识、探寻方法,塑造国际法的中国学派,国际法的这些教学和研究单位的地位是至关重要、不可或缺的。

2.国际法理论群落的初步探索

1860年以后中国引入国际法在很大程度上是对时势压力的回应,(97)关于晚清知识分子对国际法的认识与态度、国际法对晚清外交的影响,参见张卫明:《晚清国际法研究回顾与前瞻》,载《西华大学学报(哲学社会科学版)》2006年第4期,第92-96页;Rune Svarverud, International Law as World Order in Late Imperial China: Translation, Reception and Discourse, 1847-1911, Brill, 2007。应用国际法的实践促动了19至20世纪的积极主动拓展,(98)参见何勤华:《中国近代国际法学的诞生与成长》,载《法学家》2004年第4期,第49-60页。对于国际法的认知不断深入。(99)参见刘畅:《揣摩与阐发:近代中国学者对国际法定义的认知》,载《南京政治学院学报》2014年第2期,第99-102页。改革开放之后,作为执政党的中国共产党数度敦促加强国际法的研究,体现了国际法研究背后的民族利益驱动和国家发展驱动。(100)参见李金荣:《加强国际法研究为实现四个现代化服务》,载《现代法学》1979年第2期,第32-34页。中国国际法学面临着新的挑战与使命,预示着一个新的发展阶段的开端。参见饶戈平:《中国国际法学面临的挑战与使命》,载《法学研究》2004年第2期,第127-128页。在国际法学领域,即使在全球维度内,理论探究的广度也远没有国际关系领域那么明显,不仅没有形成几种主流的学术脉络,而且没有不同学说之间的争论和在争论中走向成熟的过程。不过,仍然存在一些揭示国际法特征、具有启发性的系列理论。尤其是20世纪以后出现的国际法理论指向,旗帜鲜明地揭示了传统国际法之中所存在的不足和问题,为未来的国际化发展提供了一些新的方向。正是在这样一种国际法理论总体上较为贫乏、但又分布着一些学说的前提之下,人们开始研讨不同国家的国际法特征,例如北欧国家的国际法立场(赫尔辛基学派)、(101)关于赫尔辛基学派,参见同前注〔12〕,Andrea Bianchi书,第182-193页。俄罗斯的国际法观念、(102)相关著作,参见P.Sean Morris, Russian Discourses on International Law: Sociological and Philosophical Phenomenon, Routledge, 2020; William E.Butler, International Law in the Russian Legal System, Oxford University Press, 2020; Lauri Mälksoo, Russian Approaches to International Law, Oxford University Press, 2015; Boris Zimnenko, International Law and the Russian Legal System, translated by William E.Butler, Eleven International Publishing, 2007。日本的国际法实践。(103)相关阐述,参见Nisuke Andeo, Japan and International Law: Past, Present and Future, Kluwer Law International, 1999; Wakamizu Tsutsui, The Changing Postwar International Legal Regime: The Role Played by Japan, Brill, 2002。有学者梳理西班牙人的国际法历史,形成西班牙的国际法思想演进脉络。(104)See Ignacio de la Rasilla del Moral, In the Shadow of Vitoria: A History of International Law in Spain (1770-1953), Brill, 2018, pp.1-27.而鉴于中国在当今国际社会法治化进程中所具有的重要地位,国际法的中国学派也并不是一个陌生到不可理解不可接受的词汇。

3.中国哲学社会科学的发展

作为更大的背景,中国哲学社会科学正在走向繁荣和发展。总体上看,能够与世界对话的中国学术发展主要诞生在19世纪后半叶至20世纪初,西学东渐使得中国学术开放眼界,并且按照国际社会通用的理念和结构体系,塑造了现代化的学科、学术、理论。在中国哲学社会科学发展的初级阶段,主要以追随西方为特色,但是很多学者都不满足于追随西方,效仿西方,而是认真观察和思考中国考虑形成中国的学术思想体系。在中华人民共和国成立之后,特别是在改革开放之后,中国的哲学社会科学从效仿走向独立,从自立走向繁荣,形成了一个良好的学术体系,尤其是21世纪以来,中国哲学社会科学迎来了阔步前进的新时代。人们期待着中国哲学社会科学能够百花齐放、百家争鸣,能够立时代之潮头、发思想之先声。(105)参见习近平:《加快构建中国特色哲学社会科学(2016年5月17日)》,载同前注〔77〕,《习近平谈治国理政》,第338-348页。这为国际法中国学派的塑造和成长提供了有利的社会环境,而不会遏制和约束中国国际法学派的萌生和成长。国家和学术机构积极鼓励和促进学术创新,很多学者在知识积累、学术积淀和思想锤炼方面也有了较好的基础。学者之间的交流,对话有可能对国际社会的哲学社会科学思想与理论带来促动,同样也为中国的国际法学术发展、学科发展、话语建构带来良好的契机。

4.教育规模与格局

中国的现代化教育,首先起始于与西方接触和大规模交往的时代,特别是第一批留美幼童开启了认知现代西方体系化教育的大幕。而19世纪后半叶的中体西用、洋为中用、师夷之技以制夷的思想使得中华大地上出现了一系列高等教育机构,促动了中国现代化教育的萌芽与发展,庚子赔款又进一步扩展了中国学生出国学习的地域范围和学科范围。辛亥革命之后中国的变革与进步使得现代化教育成为中国教育的主流,国际法领域的教育研究也有较为明显的进展。(106)参见何勤华:《略论民国时期中国移植国际法的理论与实践》,载《法商研究》2001年第4期,第136-144页。然而,连年的兵荒马乱以及中国国力的不足,使得中国教育和学术发展未能普遍化。虽然在清末明初产生了大量的优秀学者和具有代表性的观点,但是比起一个强大的国家所需要的理论体系、人才规模、教育理念,当时的中国远远不敷使用。中华人民共和国成立之后,高等教育得到了良好的发展。然而一系列政治运动,尤其是1966至1976年的十年“文化大革命”使中国的高等教育蒙受了比较大的打击。1977年恢复高考之后,中国的教育能力教育水平才迅速提升。中国在追随西方之后,迅速发展了一个具有突出代表性的教育机制。高等教育促动人才培养,促动人的素质普遍提升,改进了人们的观念,拓展了人们的视野,使得相关的学术研究和理论建设变得基础扎实,环境良好。这些为中国国际法理论演进和学术发展提供了重要的人才基础和思想观念发展的其他外在条件。

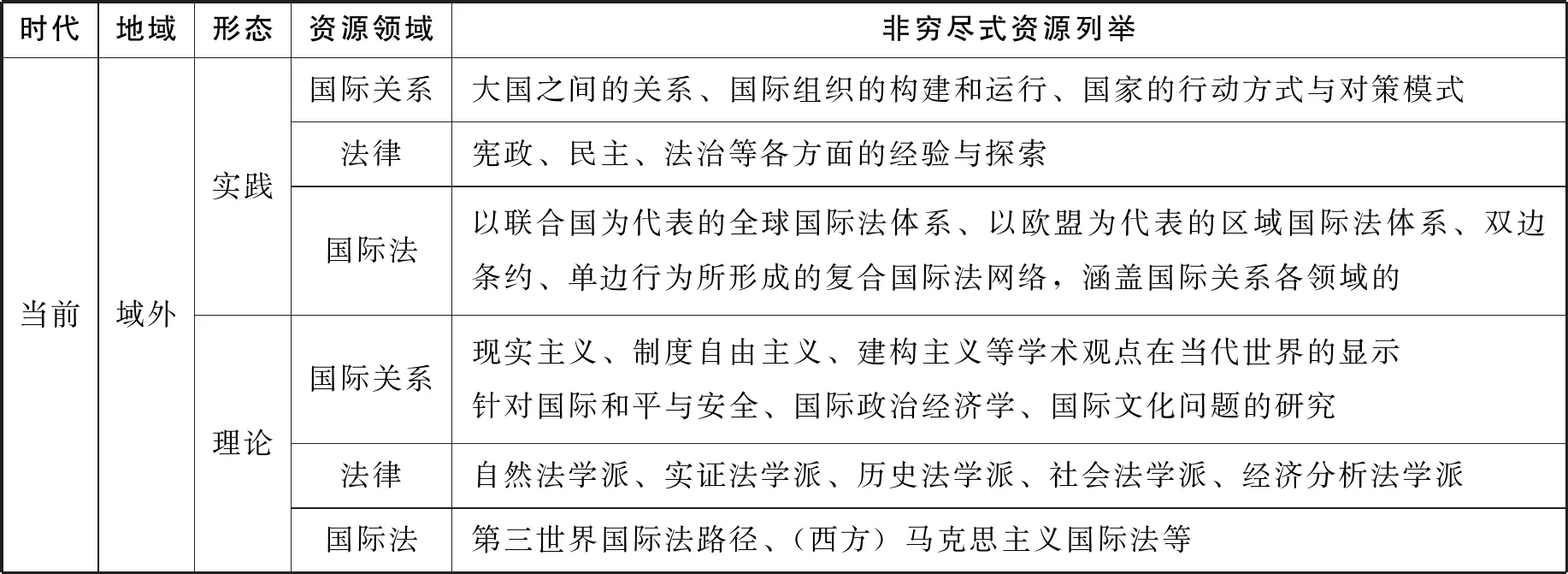

(三)国际法中国学派的资源积累

从理论逻辑上推演,可以作为中国国际法学术发展重要资源的维度包括古代与当代、中国与外国、理论与实践、国际法本身领域和国际法之外的法学其他方面、国际事务其他方面。如果把这些维度予以展开,我们就会发现至少可以形成2×2×2×3=24,即24个小类别的可用资源(详见下表)。

表1 中国国际法学术发展可用资源的维度展开

(续表)

这24个小类别的资源就是当代中国国际法学术发展、人才培养、实践评价参照与指引的重要奠基。以下对最为关键的领域择要阐述:

1.国际法治的经验教训

国内治理的很多概念、思想和经验有利于观察和思考国际问题,促进国际关系的法治化;(107)将国际法与国际关系民主化问题相结合,以跨学科的研究方法,以更新的角度、更宽的维度对命题进行推导。参见房广顺、高宁:《国际关系民主化进程中国际法的角色定位》,载《太平洋学报》2004年第12期,第19-24页。国际关系自身也积累了相当的经验和教训。国际社会用法律的方式解决问题,确立明晰系统的法律规范,已经有近四百年的历史。(108)参见[法]孟德斯鸠:《论法的精神》,张雁深译,商务印书馆2020年版。在这个过程中,各国之间不仅规划了一系列的条约,积累了一系列的习惯,而且总结出了诸多法律原则。不仅在诸多工作领域形成了权利义务和行为方式的法律体系,而且建立起了数量众多的监督法律运行、促动法律遵守的国际组织。通过国家提交报告供国际组织审议、国家间指控、个人来文、国际仲裁和诉讼等方式初步塑造了国际法运行的程序。(109)王逸舟认为,全球化时代进步的国际政治思想和主流国际法理正在发生深刻的变化,即抑制国家的专制、尊重个人的权利以及在国际社会形成批评和抵制霸权的氛围。参见同前注〔15〕,王逸舟文,第6-12页。这些原则、理念、规范和组织就是中国国际法理论研讨的宝贵资源,也是国际法中国学派必须认真汲取的营养。(110)张乃根认为,以《联合国宪章》为基础的国际法多边体制是应对各种国际挑战的必由之路。参见张乃根:《国际法上的多边主义及其当代涵义》,载《国际法研究》2021年第3期,第3-19页。就中国而言,自19世纪40年代与西方列强签订条约以来,对于国际法的接触和应用不断深入拓展,涉及的国际法规则、机构和运行程序丰富而多样。无论在全球维度,还是在单国层面,已经出现、并且继续涌现着诸多可用的资料,为国际法的中国学派的形成奠定了材料基础。在当今一些国家依然以文明冲突、意识形态差异为观念基础,挑起贸易战、观念战、法律战的背景下,(111)See Hans-Joachim Heintze & Pierre Thielbörger eds., From Cold War to Cyber War: The Evolution of The International Law of Peace and Armed Conflict Over the Last 25 Years, Springer, 2016; Javaid Rehman, Islamic State Practices, International Law and the Threat from Terrorism: A Critique of the “Clash of Civilizations” in the New World Order, Hart Publishing, 2005.妥当总结中国的国际法观点,聚集中国的国际法理论,凝炼中国的国际法论断,具有鲜明的回应时代、展望未来的意义。

2.中国国际法立场和实践

中国国际法在170年实践的基础上,有了相当规模的理论探索。尽管中间存在着一些停滞期,也有不少令人遗憾的不足,然而,总体上国际法的学术发展理论探索,特别是针对理论探索的方向模式的观察和反思,还是为国际法中国学派的形成积累了不少观点上方法上的财富。具有国家文化特色的国际法实践是国际法单国视角和理论的基础。(112)与中国有着相似经历的俄罗斯,也存在着诸多国际法思想观念、学术研究、实践方向的差异,使得俄罗斯学者探讨“国际法俄罗斯路径”的内涵。详见同前注〔102〕诸著作。国际法的中国学派以中国国际法立场和实践为底色,关注自古代以来中国在国际法领域所进行的探索,(113)自19世纪末以来,在丁韪良的影响下,中国一度兴起了古代国际法研究的热潮,这个话题迄今仍引人注目。学者认为,在认识方法上,形成了洪钧培的“持今证古”式(《春秋国际公法》)和陈顾远的“就史言史”式(《中国国际法溯源》)。特别注重近代中国与西方相接触所形成的国际法心态、国际法概念、国际法原则、国际法立场。为形成国际法中国学派而提供、积累实践经验教训的维度观察,中国与国际法互动的历史可以主要划分为三个阶段:第一个阶段是古代中国与国际法。学术界对于古代中国是否具有国际法的问题有过长期的争议。然而,无论如何,春秋战国时期在诸侯国之间的联合与交战过程中形成的行为方式和法律规则是不容忽视的。如果不将这些规则放在国际法的框架下去进行解读,就难于给出一个较为适当的界定。此后的秦、汉、魏、晋、隋、唐各个朝代,都有着一些与周边国家进行接触和交往的经历。无论是形成的磋商习惯、交易模式,还是塑造的朝贡规则,都有在国际法的视野内进行检视、分析和思考的价值。而宋朝所处的辽、夏、宋、金、元政权相互交错,彼此交往,又存在着争斗与战争的格局,(114)在那个时代,中国领域内的政权状况大体如下:首先,宋(北宋,960—1127,亡于金)、辽(契丹,916—1125,亡于金)、夏(西夏,1038—1227,亡于蒙古)对峙;旋即金(1115—1234,亡于蒙古)崛起,灭辽,又灭宋(北宋)。嗣后金、南宋(1127—1279,亡于元)、夏对峙,此间蒙古(元,1206—1368,亡于明)崛起,与南宋联合灭金。继而,元灭夏、南宋,统一中国。对于今天分析和思考国际法问题也具有很重要的资料意义。至于元明清存在的与外国进行斗争、战争,与相关国家签订条约、商定争端的实践,显然也具有不可忽视的国际法理论探索价值。而近代以来中国与国际法的碰撞,当然具有更丰富的理论探究内涵。不仅中国学者与西方学者对于中国与国际法的接触存在着不同的认知,而且中国自身如何看待国际法,如何利用国际法,如何通过国际法来表达自身的关切,维护自身的利益,也存在着诸多的不同认识和立场,这些都值得深刻的思索。(115)阿斯普雷蒙和张髌心认为,英语世界和中文世界关于中国与国际法相遇叙述了的两个反向对称的故事,不同的历史叙述可能会形成学科成员普遍必要的经验。See Jean d' Aspremont & Binxin Zhang, China and International Law: Two Tales of An Encounter, 34 Leiden Journal of International Law 899, 899-914 (2021).中国近现代史为考虑国际法在中国国家塑造的过程中所具有的地位提供了有益的资料,尤其是晚清中国与国际法相遇所带来的文化冲击和治理调试,(116)对于中国与国际法初步相遇的分析,参见同前注〔97〕,Rune Svarverud书。清末、民国期间努力应用国际法的尝试,(117)赖骏楠在《国际法与晚清中国》(上海人民出版社2015年版)中,对于林则徐与国际法之间的关系进行了探讨(第66-92页)。在甲午战败之后,中国政府拒绝割让台湾,出现了应用国际法的问题;在1902年至1903年之间,中美商约谈判追求主权平等,也有国际法的实践。参见张卫明:《晚清对外交涉中的国际法运用》,人民出版社2016年版,第106-144页。修订和废除不平等条约的努力,有利于中国国际法理论观察和立场确立。(118)参见卓增华:《转译、挪移与反响:20世纪前期中国修订不平等条约过程中的国际法运用》,载《法学家》2021年第4期,第72-85页。中华人民共和国成立以来,中国共产党和政府在维护祖国统一、确立国家独立自主、促进国家利益的保障和实现,并进而维护区域秩序、全球秩序方面,进行了大量的努力,(119)在中华人民共和国与英语世界的信息不够畅通的情况下,英语世界的研究者也高度关注中国政府的国际法立场。See Jerome Alan Cohen & Hungdah Chiu, People' s China and International Law, A Documentary Study, Vols.1-2, Princeton University Press, 1974; Jerome Alan Cohen ed., China' s Practice of International Law Some Case Studies, Harvard University Press, 1972.特别是改革开放以来,中国在国际法律事务方面的参与逐渐增加。(120)参见段洁龙主编:《中国国际法实践与案例》,法律出版社2011年版;中华人民共和国外交部条约法律司:《中国国际法实践案例选编》,世界知识出版社2018年版。这些实践不仅对于中国治理的发展具有直接的推进价值,而且对于国际法的发展,对于中国法律文化的发展,都有着不可忽视的意义。这是中国理论界观察和思考国际法,审视国际法理论不可忽视的重要方面。每一个阶段都为中国思考如何与国际法相互动,如何通过国际法来维护国家利益,如何通过国际法来参与世界秩序的构建提供了诸多的素材。(121)全球化浪潮中,国际法治在中国的国际法学界蔚然兴起并成为国际法领域的主流话语。参见何志鹏:《中国特色社会主义国际法理论》,载《法制与社会发展》2013年第3期,第3-9页。在自古及今的中国国际法实践、中国法治与国际法治交融互动的各项事实之中,会特别侧重于中国共产党在国际事务上的立场,特别注重中国国际关系中遇到的国际法问题,(122)See Keyuan Zou ed., China-ASEAN Relations and International Law, Chandos Publishing, 2009.中国国际法研究者在中华人民共和国成立之后所提出的国际法论断,尤其是国际法的实践者改革开放之后提出的国际法观念。(123)改革开放之初,中国领导人要求加强国际法研究,这是为适应国际形势的发展和我国对外开放局面的到来而提出的一项具有远见卓识的战略性任务。参见陶正华:《对外开放要加强国际法研究》,载《法学研究》1985年第1期,第83-88页。中国主张厉行法治,并且对于法治的基本维度、评价尺度表达了具有时代特质的认识。(124)国外学者对于中国国际法观念的阐释,参见Matthieu Burnay, Chinese Perspectives on the International Rule of Law: Law and Politics in the One-Party State, Edward Elgar Publishing, 2018。尤其是和谐世界、人类命运共同体,为国际法理论的拓展准备了主要命题。(125)曾令良指出,和谐世界理念促动当代国际法重视自身规范体系的协调发展,尊重各国文明多样性,促进不同文明的进步共享。参见曾令良:《当代国际法视角下的和谐世界》,载《法学评论》2008年第2期,第10-17页。张辉认为,人类命运共同体理念发展了马克思主义关于共同体的学说,强调国际社会差异性和依存性的统一。参见张辉:《人类命运共同体:国际法社会基础理论的当代发展》,载《中国社会科学》2018年第5期,第43-68页。这对于国际法的理论发展而言,都是具有积极意义、也具有丰富国际法律理论和国际法治文明价值的素材,筑起中国国际法学派的客观条件已经具备,促动中国国际法学派的思想脉动也不断加强,使得国际法中国学派的形成具有了坚实的基础和可靠的前提。

3.国际关系等相邻学科及法学领域的理论成果与观察视角

迄今为止国际法领域的各种理论和观察视角为国际法的中国学派的行程提供了扎实的理论资源。作为法学的一个部门,国际法汲取法理学的一般理论,既包括传统的自然法学派、实证法学派,也包括法社会学的立场与方法,在国际法的具体语境中充分应用。同时也开发出了一些新的方法。尤其值得关注的是国际关系理论对于国际法学科的启迪,(126)刘志云提出,国际关系理论给国际法发展提供解释,国际法为国际关系学说提供支持。参见刘志云:《国际关系与国际法研究的互动方式分析》,载《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2007年第4期,第5-12页。现实主义、制度自由主义、建构主义,均促进着国际法的理论思维水平提高,也推动着中国国际法学人、学术的深化。(127)刘志云认为,建构主义理论与国际法学研究形成了有机互动。参见刘志云:《国际法研究的建构主义路径》,载《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2009年第4期,第5-12页。

作为支撑影响国际法学术研究深远广阔发展的整个中国法学研究的层次和水平,也在不断改进。法理学、民法学、宪法学、刑法学等学科不断拓展和深化,从较为初级和幼稚的阶段发展到比较成熟和具有国际视野与国际交流能力的阶段,这些学科的知识和论断显然能够为国际法中国学派的塑造贡献自己的力量。(128)例如,很多学者讨论了国际法与民法(私法)的关系,例如潘抱存:《中国国际法理论新探索》,法律出版社1999年版,第四章;张文彬:《论私法对国际法的影响》,法律出版社2001年版。政治学、国际政治、经济学、国际经济乃至新兴的国家安全学科也同样对于国际法中国学派的塑造产生牵引和支持的作用。(129)法经济学向国际法研究的扩散趋势拓展了对于传统国际法认知的边际,为我们了解与接近一个更为真实的世界提供了有效的途径。参见张弛:《国际法学的“量子力学革命”——评法经济学在国际法研究中的应用》,载《东南学术》2012年第1期,第96-101页。这些学科的需求和进步能够与中国国际法学人形成对话和互相促进的环境,助力国际法中国学派的成长。其中,中国国际法知识理论的积累,为中国国际法学派的形成构筑了初步的准备。(130)See An Chen, The Voice from China: An CHEN on International Economic Law, Springer, 2013;相关评论,参见车丕照:《天下视野家国情怀公平秉守——读〈中国的呐喊:陈安论国际经济法〉》,载《国际经济法学刊》第21卷第4期(2014),北京大学出版社2015年版,第30-43页;Lingliang Zeng, Contemporary International Law and China' s Peaceful Development, Springer, 2020; Zhipeng He & Lu Sun, Chinese Theory of International Law, Springer, 2020.中国不同时代的国际法学者所提出的立场、观点,(131)民国时期的国际法研究不仅取得了丰硕的成果,也诞生了一批高水平的国际法学者。他们注重实际的研究视角,针对问题的研究方式,为中国国际法研究奠定了良好基础,也为中国国际法体系的建立作出了贡献。参见王贵勤:《民国时期国际法研究考》,载《华东政法大学学报》2007年第4期,第74-83页。所做出的研究成果,(132)例如,陶樾的《现代国际法史论》(北京大学出版社2012年版)就是一部较为扎实的著作。是当今运筹和规划中国国际法学派需要重点关注的理论资源。

4.中华优秀传统文化

中华优秀传统文化对于国际关系与法律制度的判断是国际法中国学派重要的理论资源,也是国际法中国学派得以确立、并凸显鲜明品格的文化基础。中华优秀传统文化之中对于世界秩序的描述和构想始终是中国理论家和实践者看待世界秩序的文化底色。当代中国所进行的国际社会观察、思考、论断、行动不可能脱离传统文化的烙印。(133)由于国际法的外来进程、欧美主导特征,关于中国传统与国际法理论关系的探讨为数不多。参见丁明方:《国际法渊源与中国传统文化的一致性》,载《求索》2008年第4期,第130-132页;王玫黎:《中国传统文化与近代国际法探析》,载《现代法学》1998年第3期,第123-126页;聂洪涛:《国际法基本原则的文化之维》,载《理论导刊》2007年第10期,第131-133页。故而,国际法的中国学派必然会显示出中华传统文化对于国际法理念和操作的影响。(134)参见汤岩:《国际法理论建构的文化反思》,载《山东大学法律评论》(2017),山东大学出版社2018年版,第108-127页。以民族的特性文化去认知国际法,解读国际法的概念规范和原则,为国际法的运行和发展提供自身的意见和建议,不仅有助于世界法治文明的多样化,而且也有利于国际法律秩序的均衡健康发展,抵御世界发展进程中可能遇到的风险和阻碍。

5.马克思主义世界观和方法论

国际法的中国学派在形成和不断发展的过程中必须充分接受马克思主义世界观和方法论提供基本认知指引和分析方法指导。作为国际法中国学派的思想理论源泉,既包括马克思主义认识世界、解释世界和改造世界的辩证唯物主义与历史唯物主义观念,也特别包括马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、周恩来、邓小平等马克思主义者对于世界格局的审视,对于国际法的现状与未来所进行的分析,以及对于中国在世界格局中的地位与作用的论断。(135)马克思和恩格斯用历史唯物主义的经济分析方法、阶级分析法、批判的方法为当代国际法研究提供了独特的研究方法和视角,为国际法的未来发展指明了方向。参见黄晓燕:《马克思主义法学研究方法在国际法研究中的运用》,载《新疆社会科学》2012年第1期,第84-88页。马克思主义的世界观和方法论为看清国际法在世界上的存在、国际法的形成、变革、功能、局限做出了不可替代的贡献。而具体到国际关系和国际法的分析,则为国际法中国学派的形成提供了直接的资源。这些都是中国国际法学派之所以凝聚呈现的重要财富。

没有这些因素,中国国际法就可能无所依仗,也可能误入歧途,而充分利用好这些因素,尤其是重点利用好中国传统和中国当代的重要理论与实践资源,就可能创设成根基扎实、特色鲜明、影响广泛的国际法中国学派。

四、国际法中国学派的特质方向与构建路径

要形成国际法的中国学派,不仅应当具有基本的学术范式,具体包括核心概念、主要方法、理论架构、具有特质性的论断,而且,更主要的是,这种学术范式应当具有持久性和发展前景。国际法中国学派的发展方向与基本建构程式可以考虑从以下方面推进。

(一)国际法中国学派预期体现的特质

中国国际法学人在密切观察国际事务的境况和规律,分析中国国际法的观念态度和立场的过程中,初步形成了学术生长的基本模式,中国国际法学的主要特质,以及一系列显示中国传统特质的观念和论断。这些为国际法中国学派的形成和发展奠定了思想基础,给国际法中国学派的主要范式确立了基本的指向。根据国际法中国学派当前所拥有的政治与学术条件,以及中国国际法学界当前所积累的理论资源,结合中国的文化特性与基本理论展开逻辑,可以估量,国际法中国学派预期拥有以下几个方面的实体特质:

1.主权本位

中国国际法实践坚持用主权至高的理念抗衡一些国家提出的人权至上观点,也在理论中被积极论证。主权这一来自西方的概念,(136)参见时殷弘、霍亚青:《国家主权、普遍道德和国际法——格老秀斯的国际关系思想》,载《欧洲》2000年第6期,第12-19页。被中国等发展中国家积极接受和高度评价。(137)参见翟玉成:《论国际法上主权问题的发展趋势》,载《法学评论》1997年第3期,第1-6页;杨泽伟:《国际法上的国家主权与国际干涉》,载《法学研究》2001年第4期,第144-153页。在中国的现实立场之下,更加生动和深切地揭示了主权、国家平等独立和不干涉内政的内涵与重要意义。虽然有学者提出建构“以正义为基础”的国际法正当性,而非“以同意为基础”的国际法正当性,(138)See Allen E.Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-determination: Moral Foundations for International Law, Oxford University Press, 2004, p.289.有的学者认为,在国家发生自然灾害的时候,国际社会有不经所在国同意而进行干涉的权利。(139)See Lauren Traczykowski, Ethics, Law and Natural Hazards: The Moral Imperative for International Intervention Post-Disaster, Routledge, 2021, pp.1-9.但是“以诺为则”仍然是现代国际法的基本特质。现实中的国际法以国家为本位,在可见的未来,国际法也难以偏离或者超越国家本位。国际法的存在与效力高度依赖于社会实践,尤其是习惯国际法的确立方面关注相关国家的立场。(140)See James A.Green, The Persistent Objector Rule in International Law, Oxford University Press, 2016, pp.11-12.习惯国际法和法律基本原则的确立都有很强的国家利益基础,而并非以道德准则为出发点。(141)See Markus P.Beham, State Interest and the Sources of International Law: Doctrine, Morality, and Non-Treaty Law, Routledge, 2018, pp.1-2.因而,可以判断并合理预期,中国国际法学界高扬独立平等的旗帜,倡导一国的问题主要由一国人民自己解决,反对干涉内政,不认可人权高于主权的思想。

2.文化多元

中国国际法学术界秉承实践领域和国际关系研究的倾向,主张文明多样和文化多元。作为一个历史悠久的文明古国,中国对于国际秩序有很多学术上的阐发,对于国际关系的发展模式也形成了很多不同的观点。这些论述学说与西方古希腊古罗马的观点并不相同,与中世纪后期所确立起来的威斯特伐利亚体系不完全相同,与西方反复征战、相互磨合所构建的权力平衡体系也不会一样。注重文化传统和文化差异,反对国际法领域的思想沙文主义和理论一言堂,倡导国际法的基本秩序公约数和具体问题多样性。

3.行动导向

国际法的中国学派不是一个坐而论道的理论清谈馆,更多是观察、解释、指引实践的行动者。中国国际法学者“天下兴亡匹夫有责”的家国情怀、学术发展的国家导向必然塑成中国国际法理论研究者对于实践前沿、国家主张和变革中的国际事务的深入关注。也就是说,尽管在国际法中国学派的组成成分之中也必然会存在着一些国际法基本理论,国际法哲学的研究和探讨,(142)参见罗国强:《“和平崛起”与新世纪国际法的理论构建》,载《国际观察》2004年第5期,第15-20页;石文龙:《论21世纪国际法的理论创新》,载《东方法学》2014年第1期,第70-76页。但是更大的份额会是对国际法具体实践问题的观察、追踪、剖析,并针对这些实际问题提供发展建议和行动方案。(143)肖永平建议,中国学者应尽快通过践行问题导向、坚持中国立场、运用法理表达、注重实证分析来创新中国国际法理论与制度。参见肖永平:《论法治中国建设背景下的中国国际法研究》,载《法制与社会发展》2015年第4期,第5-12页。基于网络控制的社会服务和社会治理使得互联网信息变得非常重要;《塔林手册》是国际法专家应对网络空间国际法问题所做出的初步努力。(144)See Michael N.Schmitt (General ed.) & Liis Vihul (Managing ed.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations: Prepared by the International Groups of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Cambridge University Press, 2017, pp.xxiii-xxvi.基于基因编辑技术而出现的选择问题也给社会治理带了很多新问题。(145)See Michela Betta ed., The Moral, Social, and Commercial Imperatives of Genetic Testing and Screening: The Australian Case, Springer, 2006, p.127.这些都对国际法提出了一系列的新挑战,要求国际法理论家和实践者深度研判、严肃考量、积极应对。一些西方学者的批判性研讨做出了具有启发性的努力:有研究对于武力干涉和武力平息后的国际刑事审判提出了很多深刻的反思;(146)See Seth Lazar, Skepticism about Jus Post Bellum, in Larry May & Andrew T.Forcehimes eds., Morality, Jus Post Bellum, and International Law, Cambridge University Press, 2012, pp.204-210.有研究反思当前的国际金融价值确立规范,试图重新确立适合的金融价值确立标准。(147)See Donatella Alessandrini, Value Making in International Economic Law and Regulation: Alternative Possibilities, Routledge, 2016, pp.146-154.对于中国而言,具有多层面、普遍性、不可或缺、有机整体、渐进过程特征的发展权,(148)See Isabella D.Bunn, The Right to Development and International Economic Law: Legal and Moral Dimensions, Hart, 2012, pp.113-120.不仅呼唤着国际人权的充分认可和有效促进,而且意图通过国际经济法、甚至专门的国际发展法予以保障。

4.公正进程

国际法的中国学派会缜密论证并积极倡导国际法律体系所要体现的公允与善良,推动国际法理论与实践的发展。由于中国传统文化一直有对天理、人道的关注,在近现代也经常受到不平等条约的困扰,包括在巴黎和会的进程中也被列强挤压,故而,国际法的中国学派会更加注重形成一种公正合理的法律秩序,会全力避免国际事务中的实力导向,坚决反对霸权主义和强权政治,阻止任何一个国家(包括自身)走向霸权。(149)“民族自决”“自我设限主权”等形形色色的标签,以及大国事实上的“承认”行为对国际法构成了挑战。参见白桂梅:《自决与分离》,载《中国国际法年刊》,法律出版社1996年版,第45-62页。期待着在国际社会上构建民主协商的议事规程,在共商的基础上共同建设法律规范和法律机制,最终达到共赢的目标。(150)参见何志鹏:《超越计算:国际法中国范式的理论前提》,载《经贸法律评论》2018年第1期,第135-147页。这种公正导向的国际法特质,作为国际法中国学派的重要维度,不仅体现在政治问题上,也会体现在经济事务和环境事务等国际法关系的各个领域、各个层次、各个环节。值得说明的是,中国所主张和追求的国际法正义,并不等同于一些西方国家和学者所认为的片面主张民主和人权,也不限于对战争罪的调查起诉。(151)参见Stephen C.Neff, Justice among Nations: A History of International Law, Harvard University Press, 2014, pp.440-451。

国际法的中国学派不能仅仅限于对于已有历史与事实的观察总结,更应当积极探索,形成观念和理论的原始性创新,通过形成新概念、新论断、新主张,使国际法的中国思想更具有标志性特征,更具有引领性,能更具有理论的阐释能力和实践的引导能力。

(二)未来学派建构的发展方向

国际法中国学派要凝炼中国国际法理论的精髓,并进而升级国际法的学术形态,总结中国国际法学术体系的最大公约数。

1.夯实基础,迭代升级

学派是理论的系统化集群,所以学派基于理论。学术理论要想具有广泛影响和深入人心的力量,就需要对某些现象有深刻的揭示和明晰的把握。(152)“理论只要彻底,就能说服人[ad hominem]。所谓彻底,就是抓住事物的根本。”马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》(第1卷),韦建桦、中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译,人民出版社2009年版,第11页。如果理论主张过于极端,甚至经不起实践的检验和逻辑的反驳,此种理论就很难具有生命力。随着时代的发展,国际法学术研究的水平日益提升,研究的领域也日益细致,学术研究的理论成分逐渐增多,思想程度不断深化。中国国际法学者从当初按照西方国际法的逻辑和观点予以阐述,也就是“照着说”;到追随西方国际法理论予以延伸阐发,也就是“跟着说”。到当前结合中国自身的时空环境、具体情况,审慎思考出中国自身的国际法立场和观点,也就是“想着说”,无疑是历史发展的进步。相信在不久的将来,中国国际法学就有能力提出自己的观点,有自己特征鲜明、逻辑严谨的论证,在解释中国国际法实践、规划全球国际法框架上提出自己的观念思想和体系,也就是“领着说”。从照着说、跟着说到想着说、领着说,无疑代表了中国国际法学术界日益明晰的理论自觉和学术自信,代表着中国国际法学面向实践、面向世界、面向未来的鲜明品格。(153)关于中国学术理论自觉的分析,参见吴晓明:《论中国学术的理论自觉》,载《江海学刊》2012年第5期,第27-33页;孙麾:《理论自觉自信:中国学术新的思想高度》,载《红旗文稿》2012年第18期,第4-7页。

2.温和改良,推陈出新

中国国际法理论更有可能体现为在既有的基础上不断丰富和发展,而不是以批判对立的方式形成差异巨大的理论模型。在中国文化的品格中,并不崇尚尖锐的批评或者激进的反对,虽然在历史上也曾经出现过一些对不同观点的对立和辩驳,但是在整体的大趋势上,在中国的传统文化之中学者之间进行学术争论,为数不多。尽管学者对于一些问题可能持不同的立场,但是相互对话和商榷往往都采取比较温和的方式。在提出反驳和反对之时,批评者商榷者也都会进行较为深入的思考和全面的分析,这样就在很大程度上避免了较为偏执的论断,避免了那些对于问题只执其一端,却不能够较为全面、平稳的思考的状况。与此同时,这种争论方式也容易在不同的争论者之间达成和解。也就是后来的争论者实际上补充和拓展了原有研究者观察的视角和空间,扩大了研究者分析的样本量,使得原有的研究者意识到自身研究在条件上所做的设定限制,进而更加清晰的表述自身的观点。这是国际法中国理论、中国学派会呈现总体和谐渐进发展的主要依据,也是中国国际法理论形态不会特别丰富的重要原因。

3.融会贯通,深耕细作

国际法的中国学派具有文化和学科两个维度兼收并蓄的融合性。作为中国文化的一部分,中国国际法学会尽力避免对立和对抗的方式,注重汲取而非排斥外来的经验和学说,努力协调和平衡古今、中外、理论与实践。在历史上,中国采取了包容的吸纳外来文化的立场,将外来文化中能够为中国所理解接受的部分有机地融入,并成为中国文化的一部分。(154)佛教有机融入中华文化是一个突出的例证。参见方立天:《慧远与佛教中国化》,载《中国人民大学学报》2005年第1期,第28-32页。而在当代的国际法发展过程中,中国国际法学界深知理论沉淀的欠缺,也特别了解西方在国际法的理论和实证方面都已经取得了相当深厚的积累和相当丰硕的成果。故而,会秉持谦虚谨慎的态度去学习和借鉴西方的学术经验,进而将产自西方的理论之中能够被中国理解接受的部分吸纳、融入到带有东方色彩、中国传统文化色彩和马克思主义、社会主义色彩的中国国际法主张之中,形成一种有机融合、深度嵌入的中国国际法学术体系。(155)参见丘日庆:《我们要建立有中国特色的社会主义国际法学》,载《政治与法律》1993年第2期,第20-22页;同前注〔100〕,饶戈平文,第127-128页。源于西方的主权理念、国家之间平等独立的理念,特别是国际社会民主化的理念都非常深入地融合进中国所认可接受和积极倡导的国际法秩序之中,并且与中国的状态和需求紧密结合,产生了既采用国际法的通行术语,又符合中国实际状况的国际法理念。在国际社会的决策出现了民主鸿沟的时候,中国积极主张国际关系的民主化,并且结合自身的体会,说明国际关系民主化的重要意义。(156)参见郭树永:《试论国际关系民主化的几个问题》,载《太平洋学报》2000年第1期,第67-73页;倪世雄、王义桅:《试论国际关系民主化》,载《国际问题研究》2002年第3期,第22-26页。这显然是有效地吸取外来理论先进有用的部分为我所用的重要例证。也充分说明,国际法中国学派必然包含着原来西方国际法理论和实践中的合理有效成分,并充分使之现代化、中国化。

面向未来的中国国际法学术,会沿着既有的道路纵深发展。一方面在主观上会增强理论的自觉,努力呈现展示自身特征,具有自身品格的国际法律理论群落。为了达到这种主观愿望和期待,中国国际法学界会更加注重汲取中华传统文化之中关于天下格局、和平秩序、民生发展和国际交往模式的思想理论;会更加注重汲取中国古往今来在国际交往方面的规范与实践;会更注重吸收近现代中国参与国际法的经验与教训;会更加深入地研习和融会马克思主义关于国际关系、世界格局理想和现实的论断,坚持马克思主义的世界观和方法论,在国际法的中国理论方面拓展新的研究课题,探索出具有自身特色的观点(157)例如,参见何志鹏:《国际法的现代性:理论呈示》,载《清华法学》2020年第5期,第153-181页。和方法,(158)例如,何志鹏等提出了“批判现实主义”的方法。参见何志鹏、高玥:《作为国际法研究方法的批判现实主义》,载《法制与社会发展》2014年第3期,第148-163页。呈现新的、更有影响的学术成果。(159)例如,古祖雪认为和平是国际法的基本理念,人权是国际法的终极理念,正义是国际法的工具理念。参见古祖雪:《国际法:作为法律的存在和发展》,厦门大学出版社2018年版,第17-37页。

4.培养队伍,持续发展

中共十八届四中全会《决定》提出了“建设通晓国际法律规则、善于处理涉外法律事务的涉外法治人才队伍”的目标。无论是对于实践发展而言,还是对于理论突破而言,国际法人才培养的重要性都不容忽视。(160)参见刘楠来:《大力加强国际法人才培养》,载《中国社会科学报》2008年8月7日,第2版。从时代发展的意义上观察中国的国际法教育,有必要主要以改革开放作为关键起点。此前,尽管中国国际法学界也有过非常重要的国际法学者和教育家,但是,真正建立起持续性的国际法教育体制,推进国际法研究与教学相融合、建立起与中国国际法实践相对接的人才培养机制,是在改革开放之后迅速而有力地促成的。在这个过程中,主要的法学教育单位都在国际法人才培养方面作出了自身有益的贡献。中国大力发展涉外法治,统筹推进国内法治和涉外法治,更需要对接国家重大战略需求,(161)参见黄惠康:《从战略高度推进高素质涉外法律人才队伍建设》,载《国际法研究》2020年第3期,第10-18页;迟日大:《加强涉外法律服务人才培养迫在眉睫》,载《人民政协报》2020年7月16日,第3版。瞄准国家发展的主要方向,(162)参见胡晓霞:《“一带一路”建设中争端解决机制研究》,载《法学论坛》2018年第4期,第35-44页。有效促进涉外法治人才培养,(163)参见同前注〔160〕,刘楠来文。规划法治人才的目标,(164)国家迫切需要大量的国际化培养程度高、具有国际视野、外语水平高和专业素养好的卓越涉外法律人才。参见张法连:《新时代背景下涉外法律人才培养机制新探》,载《中国法学教育研究》2018年第1期,第57-67页;曾涛:《东吴大学法学院国际法教育初探》,载《中国法学教育研究》2009年第1期,第61-70页。界定卓越涉外法治人才的核心素质。(165)参见曾令良:《卓越涉外法律人才培养的“卓越”要素刍议》,载《中国大学教学》2013年第1期,第32-35页;邓瑞平、唐海涛:《卓越涉外法律人才国际化培养略论》,载《法学教育研究》2013年第1期,第69-90页;万猛、李晓辉:《卓越涉外法律人才专门化培养模式探析》,载《中国大学教学》2013年第2期,第24-27页;代水平:《涉外法律人才的素质要求与成长路径》,载《教育评论》2013年第6期,第21-23页。为了达到卓越法治人才的知识与能力,(166)参见刘亚军、师怡:《论涉外法律人才的知识结构与能力》,载《法学教育研究》2011年第1期,第158-173页。需要对国际法教学进行改革。(167)参见武汉大学国际法学系:《深化国际法教学改革:培养高质量专门人才》,载《武汉大学学报(社会科学版)》1993年第3期,第119-122页。当然,实证研究的指导和灵魂还在于理论建构。所以国际法中国学派必须以实证技术为前提和基础保障,而以理论创建为特质构成的标志形态。在实践的基础上归纳出规律,总结出理论,并用国家实践来反思理论、检验理论,用优质理论来衡量实践、引导实践。(168)传统的国际法教学模式面临的最大问题,就是国际法理论和国家实践的经常不一致性。参见王少华:《国际法反向创新教育模式研究》,载《学理论》2016年第6期,第211-213页。

(三)国际法中国学派的生成路径

树立、塑造、形成国际法的中国学派,需要多个层次、多个方面、多个领域的努力,但是本质的要素在于对历史上存在的学说和事实进行框架性梳理,对于国际法律规范和进程给出原创性阐述。以下几个方面是国际法中国学派得以创建的核心、关键、必要因素。

1.收集历史素材,整理古今中外国际交往实践

在国际法的中国学派形成的过程中,既有自然、自动、自发的成分,也应当有主动规划的成分。从历史发展的意义上看,很多学派的生成都是自动自发的,甚至是在一些学者逐渐努力形成具有特色的研究方法,研究立场、研究视角和核心论断的前提之下,才被他人认可或命名的。因而,有必要有意识地规划和促动挖掘和钩沉从古代到当代、从西方到中国的国际关系与国际法实践的史料,总结国际关系法治化的经验和教训。(169)参见同前注〔3〕,杨泽伟书。对于现在已有的国际法实践不仅要进行资料的积累、事实的追寻、情况的总结,而且要把这些实践纳入到一个有机的框架之中,通过史论结合来构建起中国国际法的叙述框架。

2.积累思想财富,归纳传统当代相关理论学说

中国国际法在传承中发展,(170)赵建文认为,中国继承和维护公认的国际法原则规则,批判和否定非正义的国际法制度。参见赵建文:《中国共产党与国际法》,载《吉林大学社会科学学报》2021年第1期,第34-43页。国际法中国学派的生成,更需要搜集整理理论学说,在不同的国际法理论和方法之间进行有效的扬弃,去粗取精、去伪存真,提炼出一套符合中国认知和思维方式的国际法理念体系,为国际法中国学派提供丰富的学说营养。要平衡中国观点和外国理念,对于外来的国际法概念、国际法原则、国际法规范、国际法理论要有效甄别、去粗取精,进行深度的考察分析,作出较为全面的价值评判,避免偏信和盲从。(171)参见赵骏:《国际法的守正与创新——以全球治理体系变革的规范需求为视角》,载《中国社会科学》2021年第5期,第26-50页。这就要求中国国际法学术研究既充分关注传统的法学学说在国际法领域的体现,也要关注新生的国际法学说;既要关注仅属于国际法自身的理论,例如主权理论、自决权理论、渊源理论、遵守理论;也要关注更为广泛的法学、外交学理论,例如国际法的效力与功能理论、国际法与宪法的关系理论等。

3.学科交叉融合,研判全球治理国际法治走向

国际法中国学派的生成,需要对现实世界政治、全球治理、国际法治的现状作出准确而明晰的研判。前文已述,实践层面政治与法律的深度互构、国际政治与国际法不能割裂的紧密联系(172)国际法在很大程度上是对国际政治战略层面设计的战术实施,是国际政治整体构思的工程落实。参见何志鹏:《新时代国际法理论之定位与重构》,载《法学评论》2020年第4期,第11-22页。要求理论研究维度法学问题与政治经济文化问题的交叉融合,(173)王逸舟认为,两个学科门类的“联姻”是应对重大外交与国际战略难题的需要,是推动以人为本、社会为基的理论转型的必然。参见同前注〔15〕,王逸舟文,第6-12页;赵骏:《学科交叉视角下的国际法研究》,载《光明日报》2016年7月9日,第11版。基于这种研究客体的包含关系,国际法学科的核心概念、思想变迁、理论纷争也经常与国际关系学科存在呼应关系。(174)相关讨论,参见刘志云等:《国际关系与国际法跨学科研究:探索与展望》,法律出版社2017年版。尤其值得关注的是,国际关系理论的研究动向、研究主题,对于国际法学的研究产生了重要的启发和深远的影响。(175)国际关系研究与国际法学跨学科研究成为一种流行的方法与共识。参见刘志云:《中国的国际关系与国际法跨学科研究:回顾与展望》,载《武大国际法评论》2011年第1期,第25-46页。在经历了两个学科相互关注不足的20世纪中期以后,很多国际法和国际关系学者都认识到了重新密切联系两种理论研究的必要性,(176)刘志云研究指出,在冷战时期现实主义占据国际关系理论与实践的主流的情势下,国际关系理论与国际法研究一度疏远,直到20世纪80年代国际机制理论的兴起才重新拾起这种联结纽带。参见刘志云:《论现代国际关系理论与国际法研究的三次联结及其影响》,载《法律科学(西北政法学院学报)》2006年第2期,第17-24页。并由此推进了国际关系与国际法的跨学科交叉教学与研究。(177)王江雨指出,国际法与国际关系的跨学科研究,赋予交叉研究者更加宽广的视野、更互补的理论角度和更多样的分析工具。参见王江雨:《中国视角下的国际法与国际关系:一个交叉分析的研究进路》,载《中国法律评论》2021年第3期,第93-115页。在既有国际关系与国际法的跨学科研究基础上,(178)参见刘志云:《国际关系与国际法跨学科研究:探索与展望》,载《国际关系与国际法学刊》第6卷,厦门大学法律出版社2016年版,第309-322页。持续深耕,扎实前进。国际关系与国际法的跨学科研究有很多困难,包括要克服学科内偏见和学科间隔阂,但是跨学科研究可以给两个学科的进步带来可观的前景,对于理解现实和指引实践具有强大生命力。(179)参见刘志云:《国际关系与国际法跨学科研究之路径》,载《世界经济与政治》2010年第2期,第143-154页。与此同时也要把握两个学科不能相互替代的限度,通过独立性提供思想动力。(180)汤岩认为,国际关系和国际法跨学科研究不能淡化国际法的独立性和独立价值,而将国际关系中权力和利益的哲学等同于法律的哲学。参见汤岩:《国际法在国际政治中的独立性和独立价值——兼评国际关系与国际法跨学科研究的哲学限度》,载《社科纵横》2013年第11期,第86-89页。笔者对于其结论表示认可,但国际法的中立、理性、排除政治因素,尚值得深思。故而,想要提升中国国际法学派的理论层次、加深中国国际法学的阐释力,就必须拓展中国国际法学界的视野,从更为宽广的知识范围去解构和钻研中国国际法的理论问题。

4.体现问题导向,总结中国国际法学核心观念

国际法中国学派的生成,需要坚持问题导向,(181)关于问题导向,参见熊伟:《问题导向、规范集成与领域法学之精神》,载《政法论丛》2016年第6期,第54-61页;刘永富:《关于学术研究中的“问题导向”的几点思考》,载《甘肃社会科学》2008年第2期,第47-49页。充分总结和界定国际法中国学派的立场、观念、原则和核心论断。学派的要义在于“学”,必须有扎实的思想立场和学术观念,这些思想和观念要形成一种特色,而不仅仅是个名义或者空壳。学派的重要特征还在于“派”,有一批人在同一时间或者在相近的时间聚集性呈现,这些学者在学术上互动、频繁交流,构成了观念互认、立场一致、理论互补、思想传承的学术群落,塑造起一个思想、学术、观念、方法的共同体。这就要求对中国国际法面临的实践困局和理论争议进行问题聚焦,以问题为导向对中国国际法路径进行系统化总结、体系化重述;对中国国际法理论予以系统升级和体系化筛选与锤炼,梳理出中国国际法的核心概念、核心论断、特征性方法、突出的文化品格。具有同质性的学术团体使用共同的概念、认可类似的学术判断,并采纳可以归入同一类型的思考研究范式,来树立起这个学派的核心要素。与此同时,中国学派要在学术上行稳致远、在实践中发挥作用,还要特别注意中国主张与观念在全球范围内被关注、被认可、被接受,(182)20世纪80年代以来,一些学者对西方的现实主义国际关系原则进行了批判,形成了相互依存理论,强调国际制度或合作机制来促进国家间合作。中国社会主义建设与中国外交所提出的一系列新理念则为国际公共产品的提供做出了新的努力。这些理论和实践上的拓展使得国际关系理论的中国学派有可能积极前进。参见邱松:《新时代中国特色大国外交的理论与实践意义——兼论国际关系理论中国学派的构建》,载《新视野》2019年第3期,第81-87页。这一观点对于国际法中国学派的启示在于,人类命运共同体理念、厉行国际法治的观点维护多边国际秩序,特别是以《联合国宪章》为基础的国际法体系,以联合国为核心的国际组织架构,展现了中国的国际秩序思想,对国际法中国学派的构建提供了现实立场基础。但与此同时,需要关注和反思的是,片面地强调中国的自主性特征会在一定程度上妨碍国际法中国思想、中国观念、中国立场、中国阐释、国际接受性,故而,如何避免在国际法的中国学派构建的过程中落入中国学者和中国实践界自说自话的状态,尤其需要注意。使得国际法的中国学派成为世界法律思想、法学理论、法治文化的有机而重要的组成部分。

五、结论

倡导并论证国际法的中国学派的概念,并非拔苗助长式地认定国际法已经具备中国学派的事实,而更主要在于推动中国国际法学的理论自觉与学术建设。国际法中国学派的凝聚和自觉构建,不是要使全球范围内原本就碎片化的国际法变得更加复杂,而主要是提示,在当前的时代背景之下,有必要严肃面对以中国自身的经验和视野进行理论构建的可能,以独立的学术品格观察思考和参与国际法体系和进程。建设国际法的中国学派,需要避免盲目跟风和浮躁的词汇堆砌,理性防范学术冒进,更好推进中国国际法的立场锚定、观念反思和学术增益,从而促动国际法学术更加均衡地发展,更好体现不同的文化对于国际关系规范体系与进程的认识评价和参与。

积极倡导和全力参与国际法中国学派的生成,推进国际法中国学派积极发展,期待学术界呈现高水准理论自觉,进行高品位学说构建,强化高质量学术集群,提出高质量对策建议,不仅能够更有效地回应中国的国际法需求,更紧密地促进中国国际法理论建设与实践发展,而且能够丰富全球的国际法理论与文化。使得未来全球治理的观念和体系、全球化的制度与规范得到更加圆满的设计,更加公平的磋商,更加有效的实施。这不仅提升了中国国际法学界的理论自信和文化自信,也同样坚实地改进了全球国际法理论体系,积极促动世界国际法朝向更加全面深刻的方向发展。