信息疫情背景下公众的纠正类健康信息采纳意愿研究

——基于SEM与fsQCA方法

2022-11-28梁悦悦

曹 坡 梁悦悦 刘 蕤

(华中师范大学信息管理学院,湖北 武汉 430079)

新冠肺炎疫情突发伴随着巨大的“信息疫情”(Infodemic),过多的无法判断真伪的信息导致人们难以发现可靠的信息源和值得信任的信息,其中一些失真信息(Misinformation)或错误信息(Disinformation)甚至可能对人们的健康产生危害[1]。融媒体时代,信息的传播途径更加复杂、信息体量更加庞大、信息主体与客体更加多元化,使得信息疫情现象更为突出[2]。信息过载(Information Overload)是信息疫情中最为常见的表现方式之一[2],是指个人可用的健康信息大于其能有效管理的信息的感知。信息疫情另一常见表现形式是虚假信息(Misinformation),主要是指不真实的健康相关信息或已经被证实的健康谣言[3]。《半月谈》(中共中央宣传部委托新华社主办的党刊)在专访栏目如何常态化防控“信息疫情”时指出,信息疫情问题已经到了严重危害人类及其社会健康的程度[4],应对信息疫情带来的危害已经成为重要议题。

在信息疫情背景下,越来越多的学者开始探究消除虚假健康信息和过载信息的策略,最主要的手段是对虚假信息进行解释和纠正[5-6],并采纳专业人士和机构发布的健康信息。美国的一项调查显示,医生和护士对健康错误信息的纠正有利于消除健康错误信息带来的危害[7]。在突发公共卫生危机中,纠正类信息对个体信念、情感反应和行为意向的影响主要体现在3个方面:①感知危机严重程度;②危机情绪;③采取预防措施的意愿[8]。有学者证明卫生保健专业人员愿意发布纠正类信息纠正社交媒体上的健康错误信息,对社会化媒体中虚假健康信息或错误信息进行纠正,对于提高公众健康水平和维护社会安全稳定都尤为重要,是治理虚假信息的一种有效手段[9]。在信息疫情冲击下,公众采纳纠正类健康信息具有重要意义,不仅在一定程度上有利于消除健康危机带来的危害,还能够帮助公众识别虚假信息,降低信息过载体量,进一步提升健康信息的利用率。

本文基于风险信息沟通视角,整合防护性行为决策模型(the Protective Action Decision Model,PADM)和启发式系统模型(Heuristic Systematic Model,HSM),使用结构方程模型与模糊集定性比较分析混合方法探究公众纠正类健康信息采纳意愿的认知动因,理解信息处理方式、信息情境如何影响用户感知、改变行为意愿,探索建立正确的健康信息认知加工的有效路径,以降低和消除危机情景带来的不利影响。

1 理论基础与文献综述

1.1 纠正类健康信息

为了消除不确定信息所产生的负面影响,“事实核查”是目前传播实践中使用最广泛的策略[10],即证明已传播的信息是错误的,并对其进行部分或完全纠正[11]。纠正类健康信息多源于对社交媒体上虚假信息的纠正,突发公共卫生事件的暴发,使得纠正类信息逐渐开始引入到健康卫生情景中[5-6]。

纠正类健康信息(Corrective Health Information)是指意图纠正公众错误信念的健康类信息,其中包含一定的专业性知识[13],其关键在于改变信息接收者的原有信念,告诉人们忽略或不相信以前的信息,以降低伪健康信息或海量信息带来的危害。纠正类健康信息类别主要指公共卫生事件(新冠肺炎、鼠疫等)、疾病预防措施、疾病治疗方案、运动锻炼、养生保健、健康饮食等[14-15]。Bautista J R等发现医疗保健专业人员传播纠正类健康信息主要包括公众启动、私人启动、公众反驳和私人反驳4种类型[9]。

目前,纠正类健康信息已应用到疫情和社交媒体等情景的研究中。在一项抗击有关巴西寨卡疫情和随后黄热病疫情虚假信息的干预措施有效性研究中发现,当公众较为了解病毒带来的威胁时,纠正性信息能在一定程度上减少他们对该病毒的误解,还可能降低他们对该病毒的其他错误信念[16];此外,向消费者提供少量纠正类健康信息能有效缓和吸烟者“接触烟草产品”的认知[17];Bode L等发现社交媒体发布的纠正性健康信息有利于纠正社交媒体中的健康错误信息[13]。

目前,纠正类健康信息研究主要聚焦于其传播与使用层面,纠正类健康信息影响因素相关研究表明,纠正类健康信息的可信度主要受信息质量、信息来源以及信息接收者个人特征3个维度的影响,这3个维度同时也能影响纠正类健康信息的纠正效果[14]。在社交媒体错误信息应对的研究中,Bautista J R等利用访谈法,明晰了医生和护士在发布纠正类健康信息时主要面临个人(如缺乏积极结果、缺乏时间)、人际(如骚扰和欺凌)和机构(如缺乏机构支持和社交媒体培训)方面的障碍[7]。MacFarlane D等发现确认偏误(寻找支持偏好叙述的证据而忽略相反证据的倾向)和失证偏误(不加批判地接受支持论点/证据并仔细审查相反论点/证据的倾向)会阻止个体接受纠正性信息[18]。在社交媒体伪健康信息研究中,有学者指出与原有认知的冲突、信任等因素会影响人们对纠正类健康信息的相信程度[14],进一步影响纠正类健康信息的使用。

同时,纠正类健康信息也是健康信息的一种表现类型,由此推断纠正类健康信息行为的影响因素与健康信息行为影响因素之间可能存在一定的交叉和关联。韩世曦等基于技术接受模型、信息采纳模型、社会认知理论和感知风险理论,探讨了突发公共卫生事件背景下数字青年微信公众平台健康信息采纳意愿影响因素,发现自我效能、结果预期及感知风险等均为信息采纳意愿的前因变量[19];在信息疫情背景下,Han Y等整合信息采纳模型和健康信念模型,信息有用性和不利信息会影响公众采纳预防和治疗新冠肺炎的信息[20];Guo X等基于保护动机理论,从威胁评估与应对评估探讨了用户的健康信息采纳意愿[21]。

综上所述,纠正类健康信息采纳的相关研究多利用二手数据、访谈数据或实验数据展开,鲜有结合理论模型对公众的认知心理决策过程影响因素的实证探索;研究多采用回归分析法,探究单个前因变量的作用,较少分析多个前因变量共同作用对结果变量的影响。本文整合PADM模型和HSM模型,使用结构方程模型与模糊集定性比较分析混合方法,探究信息疫情背景下的公众纠正类健康信息采纳意愿的认知动因以及各个动因间的联动效应。

1.2 PADM模型

防护型行为决策模型(the Protective Action Decision Model,PADM)是Lindell M K等[22]提出的一个综合理论框架,它解释了人们的信息加工行为和自我感知如何影响其对外部风险事件与危险的反应[22]。该理论通过外部环境风险信息的展露,促使公众关注和理解风险相关信息,引发风险感知、保护行动感知、利益相关者感知[23],进一步做出防护决策以降低风险的过程。目前,该模型已普遍应用于研究公众对灾害和环境危害等情景下的防护性行为决策过程[22-23],包括台风灾害应对[24]、反核行为意图评估[25]、城市雾霾防护行为[26]等研究,也逐渐开始引入到突发公共卫生情境下保护行动决策的具体研究中[3,27]。邓胜利等认为PADM模型可以解释在突发公共卫生背景下,用户意识到疫情虚假健康信息造成的健康危机和财产风险时,会采取相应措施保护自己的行为过程[3];突发公共卫生事件下,周国韬等利用PADM模型分析框架,发现老年人的风险评估主要受老年人健康行为特征、风险感知、利益相关者感知、保护行动感知4种因素影响,在完成风险评估后,老年人将根据风险评估结果制定保护性行动决策,并实施相关的保护行为[27]。

1.3 HSM模型

启发式系统模型(Heuristic Systematic Model,HSM)是一种通过接受和处理说服性信息来改变人们态度的交流模型[28]。该模型明确了系统式处理和启发式处理两种信息加工方式[28]。系统式处理(Systematic Processing)是指个体通过仔细检查信息并将其与现有信息联系起来做出判断[28];另一方面,在启发式处理(Heuristic Processing)中,个体经常使用简单的外围线索,且不需要额外的努力来帮助他们对特定信息做出判断[29]。启发式与系统式处理是公众在进行行为决策时普遍使用的两种认知路径[30-31]。Tan Y等的研究结果证明了启发式和系统化信息处理在社交媒体广告环境中的同时发生[31]。HSM是一种用于风险信息感知和处理的潜在且有价值的研究范式。Chaiken S等认为,人们选择处理风险信息的信息处理策略可以极大地改变人们从这些风险信息中获得的信息,并可能影响他们的风险判断[32]。在核电厂危机中,Hu X等发现信息认知处理在应对核电风险中有重要作用[33]。与此同时,HSM也已经被应用到健康危机研究当中,Guo Q等发现,在应对转基因食物带来的健康风险时,公众风险感知和信息认知处理方式与接受转基因食品的意愿高度相关[34]。邓胜利等将HSM模型引入到突发公共卫生情境下,认为启发式和系统式处理会影响中老年人应对虚假健康信息[3]。

这两个模型都强调了信息和沟通的重要性,并解释了人们在面对不确定性时如何做出决策的认知过程,但PADM不考虑可能影响公众风险反应的信息处理方式[34],HSM提供了一个战略框架,可以有效地理解个人在面临风险时如何处理外部环境信息,进一步帮助理解个体的风险沟通过程和保护行为[25,30]。Guo Q等使用PADM与HSM模型探究了中国消费者的认知和信息处理如何影响他们对接受转基因食品的作用机制[34];在突发公共卫生情境下,邓胜利等将PADM、HSM模型与应对行为理论相结合,探究了突发公共卫生情境下中老年人虚假健康信息应对行为形成的内在机理[3]。

综上所述,PADM常被用来探究危机情境下公众采取防护行为的实证研究中,HSM提供的信息认知处理模式,适用于对公众风险感知和行为意愿的探究。因此,本研究将PADM和HSM模型相结合,以探明在面临信息疫情带来的风险时,公众采纳纠正类健康信息意愿来保护自身的认知心理决策过程。

2 研究假设

本文从风险信息应对视角出发,整合防护型行为决策模型和启发式系统模型构建纠正类健康信息采纳意愿影响因素模型,具体构念包括:系统式处理、启发式处理、感知信息过载、虚假信息感知、灾害相关属性、资源相关属性、利益相关者感知、电子健康素养和纠正类健康信息采纳意愿。

2.1 风险感知

风险感知(Risk Perception)是指个体对环境线索信息的感知,这些环境信息所产生的特定物理和社会影响会进一步影响他们的保护行为意图和反应[22,35],风险感知的实质是指人们对某个特定风险的特征和严重性、可控性等所做出的主观判断[36]。风险感知是一个动态变化的过程,且在人的深层认知结构和外部事件中存在一系列的联系,其中,心智过程、外部观察产物、重要的思想与图像信息、周边环境等因素会对感知风险产生影响[37]。根据PADM,风险感知是影响个人对极端环境事件反应的关键变量[22];在慢性病健康研究中,冠心病病人感知到的经济风险和社会心理风险是影响他们采取的应对行为[38];Terpstra T等也表明,风险感知与公众洪水防护意图正相关[39]。

信息疫情背景下,大量密集的、虚假的难以甄别的健康信息对暴露于该环境中的个体信息接收者产生了诸多影响,信息过载是较为普遍的方式,信息过载现象不仅会使用户产生认知负担,也会影响用户的健康信息行为和健康决策,给公众的健康带来了诸多风险[2,4-5]。与此同时,虚假信息也给公众健康带来威胁,一定程度上阻碍了公众做出正确的健康决策[3-5],故本文将风险感知具体界定为感知信息过载(Information Overload Perception)和虚假信息感知(False Information Perception)两个表征构念。赵宇翔等发现在信息疫情背景下,人们在感知到信息过载后,会产生一定的防御动机,做出防护行为保护自己[2];邓胜利等[3]认为在突发公共卫生情境下,老年人在感知到虚假健康信息时,会采取一定的防护性行为保护自己,如:转发辟谣信息等。本研究背景中,用户在感知到信息疫情带来的信息过载和虚假信息风险后,可能会更加迫切地采纳纠正类健康信息来进行危害调整,以达到保护自身的目的。基于此提出假设:

H1:风险感知正向影响纠正类健康信息采纳意愿

H1a:感知信息过载正向影响纠正类健康信息采纳意愿

H1b:虚假信息感知正向影响纠正类健康信息采纳意愿

2.2 系统式—启发式处理

根据HSM理论,启发式和系统式处理是两种并行的认知信息加工类型[40],会受到外界环境的作用[30],是人们态度形成和反应行为的前提。Slovic P等认为,基于直觉的简单判断和有意识推理的详细判断均对风险感知有影响[41]。Wu X等指出,系统处理能有效地提高城市雾霾的风险感知[42];Zhu W等发现系统式处理对个体的风险感知有正向影响[25];Ryu Y等在福岛核事故的背景下研究了信息处理和风险感知之间的关系,发现两种信息认知加工类型均可对风险感知产生正向影响,且系统式处理可以感知到更高的风险[30]。在信息疫情背景下,公众在详细地判断和处理所需要的信息时,对信息判断得越仔细,越有可能发现该情景下信息体量的庞大,进而感知到信息过载;与此同时,公众在详细判断信息时,越有可能发现虚假信息的存在。基于此提出假设:

H2:系统式处理正向影响风险感知

H2a:系统式处理正向影响感知信息过载

H2b:系统式处理正向影响虚假信息感知

Smerecnik C M R等通过编制信息处理问卷,指出了启发式处理在被试动机水平较高时,对风险感知的正向作用越大[43];Wu X等发现启发式处理能有效地提高城市雾霾的风险感知[42],且当人们对城市雾霾信息进行认知加工时,启发式处理对风险感知的影响小于系统式处理;在反核行为意图的研究中证明了高水平启发式处理会对风险感知产生正向作用[30]。本文背景下,公众越利用简单环境线索对信息进行处理,可能越无法处理环境中的过载信息,从而超出自己的处理水平,感知到信息的过载;同理,公众越采用简单线索进行处理,越无法判断和识别外部环境中存在的虚假信息,进一步感知到虚假信息带来的风险。基于此提出假设:

H3:启发式处理正向影响风险感知

H3a:启发式处理正向影响感知信息过载

H3b:启发式处理正向影响虚假信息感知

Griffin R J等将信息处理方式扩展到行为意图[44],他们认为个人处理信息的方式会随时间影响行为的稳定性;其他学者最近也证实了系统式处理对个体的行为反应有积极影响[29,45];陶晓波等发现,启发式线索与系统式线索进行分类识别的各主要因素对信息采纳意愿均有正向作用[46];此外,Lee J认为启发式处理是一种心理捷径,可以引导人们快速做出采纳网络附加纠正信息的决定[47]。在信息疫情情境下,公众在进行系统式处理时,会调动大量的信息资源进行详尽判断,认识到纠正类健康信息的作用后,可能会去采纳以保护自己;与此同时,在进行启发式处理时,公众会利用简单便利原则对疫情信息做出判断,可能会快速地做出决策,采纳较为专业的健康信息。基于此提出假设:

H4a:系统式处理正向影响纠正类健康信息采纳意愿

H4b:启发式处理正向影响纠正类健康信息采纳意愿

根据三元交互决定论,环境、行为以及表现为思维、认知等的人的主体因素之间是交互决定的关系,环境对主体认知思维等的影响是通过主体对直接或间接经验观察学习实现的[48]。唐林等证明了大病风险感知在社会资本和非正式预防行为之间存在中介作用[49];周春晓等发现受灾经历会通过风险感知影响防灾行为,风险感知在其中起到中介作用[50];在新冠疫情期间,风险感知介导了COVID-19知识和预防行为之间的关联[51]。由此可见,风险感知在危机情景的应对行为中存在中介作用。在信息疫情背景下,公众的认知信息处理方式可能会正向影响感知信息过载和虚假信息感知,感知信息过载和虚假信息感知也是会影响公众纠正类健康信息采纳意愿,而公众采用的不同信息认知处理方式可能会影响公众采纳纠正类健康信息的意愿,故感知信息过载可能会在公众的认知处理方式对应对行为意愿的影响中存在中介作用。基于此提出假设:

H5a:感知信息过载在系统式处理和纠正类健康信息采纳意愿间存在中介作用

H5b:虚假信息感知在系统式处理和纠正类健康信息采纳意愿间存在中介作用

H6a:感知信息过载在启发式处理和纠正类健康信息采纳意愿间存在中介作用

H6b:虚假信息感知在启发式处理和纠正类健康信息采纳意愿间存在中介作用

2.3 保护行动感知

PADM认为,保护行动感知包括两个基本属性,即与灾害相关属性和与资源相关属性[52]。灾害相关属性(Hazard-related Attributes)是指相信实施保护行动会减轻风险,并且个体可以执行这些行动,它强调灾害本身与灾害调整之间的关系[22],反映了个体感知到的保护人员和财产的能力以及灾害调整的效用[52]。PADM表明当人们感知到更高水平的灾害相关属性时,他们可能会更有信心采取保护行动,从而促进意图和实际的行为[53];在应对城市雾霾危机的研究中,灾害相关属性在预测个体对电动汽车采纳的反应中发挥着关键作用[53]。同样,在大量虚假和过载信息的威胁下,公众越认识到自己需要降低风险,并保护财产、自己和家人时[53],更有可能采取采纳纠正类健康信息。基于此提出假设:

H7:灾害相关属性正向影响纠正类健康信息采纳意愿

资源相关属性(Resource-related Attributes)体现了保护行动的成本,如时间、金钱、合作等,它强调所需资源与灾害调整之间的关系[22]。PADM指出高的资源需求水平往往与低水平的采用和实际的行为风险调整相关[40];当人们感知到较高的资源需求水平时,他们可能会高估实施保护行动的成本,从而降低他们进行风险调整的信心[53]。在本文背景下,信息疫情给公众带来了健康风险,获取有用而又正确的健康信息不仅有可能耗费大量的金钱和时间,也需要一定的专业知识和大量其他人的合作[22,53],故公众可能不愿意去采纳纠正类健康信息来保护自己。基于此提出假设:

H8:资源相关属性负向影响纠正类健康信息采纳意愿

2.4 利益相关者感知

利益相关者感知(Stakeholder Perception)作为保护行动意向的主要决定因素,反映了当局和专业人员的认知评价程度,从权威机构和专家获得的信息的感知可信性可以有效地提高风险沟通的准确性[53];利益相关者感知与专业知识、可信赖性和保护责任相关[54],利益相关者的信息来源可靠性会激发公众采取保护行动的意愿[54]。一般来说,地方政府、省级或国家级电视台、地方新闻媒体、地方相关部门官员越具有专业知识,且在发布信息时,越愿意提供专业知识并对其所发布信息负责任,其所发布的信息越有可能被公众所采纳[53],故在面临信息疫情带来的风险时,公众的利益相关者感知可能是一个影响用户采纳纠正类健康信息的重要因素。基于此提出假设:

H9:利益相关者感知正向影响纠正类健康信息采纳意愿

2.5 电子健康素养

电子健康素养(e-Health Literacy)是指个体通过网络电子媒介,获取、理解和评价健康信息或服务,并运用这些健康信息或服务做出健康决策,以维持和促进自身健康的能力[55]。用户的电子健康素养也可以直接影响网络健康信息的采纳行为[56];牟丽发现电子健康素养是影响糖尿病患者对移动健康服务使用意愿的主要因素[57];Hsu W C等发现,电子健康素养较高的用户更愿意采纳移动健康提供的饮食、运动、作息建议[58]。在信息疫情背景下,公众了解从网上可以获取到哪些健康信息,且知道如何上网搜寻有用的健康信息来帮助自己解决健康问题时,越有可能去搜寻并采纳纠正类健康信息保护自己。基于此提出假设:

H10:电子健康素养正向影响纠正类健康信息采纳意愿

本文构建的理论研究模型如图1所示。

图1 研究模型

3 问卷设计与收集

本文采用问卷调查的方法进行实证研究,并利用国内外成熟量表,结合信息疫情背景进行了适当修改。系统式处理采用源自学者Smerecnik C M R等的5个题项进行测量[43]。学者Trumbo C W等和Wu X等提出的4个题项可用于测量本文中的启发式处理这一变量[28,42]。虚假信息感知和感知信息过载则是使用学者Liu Y等和宋小康等所提出的测量,分别具有3个题项[53,22,2]。灾害相关属性、资源相关属性和利益相关者感知的题项均来自学者Liu Y等和Lindell M K等的研究[53,22]。学者Norman C D等所提出的5个题项被用于测量电子健康素养这一变量[55]。纠正类健康信息采纳意愿的题项主要参考学者Sussman S W等所提出的量表,包含4个题项[59]。本文采用七级李克特量表打分方式来评估被试对测量题项的认同程度,1表示非常不同意,7代表非常同意。

本文收集125份样本开展前测,问卷的整体Cronbach’s Alpha系数为0.902;根据探索性因子分析结果,删除因子载荷小于0.5的测量项,即启发式处理1项,资源相关属性1项,删除后共保留39个测量项。本文的正式调查使用问卷星进行样本收集。问卷的调研时间为2021年11月5日—25日,共回收问卷402份,删除作答时间低于60秒[2]、答案完全相同[2]、明显矛盾答案[2]问卷共的37份,得到有效问卷365份,问卷回收率为90.8%。其中被试年龄25岁以下样本较多,其余年龄人群分布较为平均,占比均在16%左右。西部地区被试占比19.5%,中部地区占比52.9%,东部地区占比27.7%,被试地区分布基本符合我国人口地区分布,方差分析发现,3个地区的x±s分别为4.82±0.98、5.00±1.01、4.20±1.06。被试健康自评状况良好,大部分被试获取健康信息的渠道以社交媒体和官方报道为主,分别占比72.9%、59.5%;获取健康信息的平台社交媒体较有优势,占比67.4%,在线健康网站、搜索引擎、政府官方网站等也是用户获取健康信息的主要渠道。用户关注的纠正类健康信息集中在疾病预防措施、公共卫生事件两类,运动锻炼、养生保健类健康信息占比超过50%。

4 结构方程模型分析

4.1 测量模型分析

本文采用SPSS24.0和AMOS26.0对量表进行信度和效度分析。各观测变量的Cronbach’s α系数均大于0.7,各变量CR值也均在0.7以上;KMO值为0.899,各变量AVE大于0.5,量表具有较好的区别效度。

4.2 结构模型分析

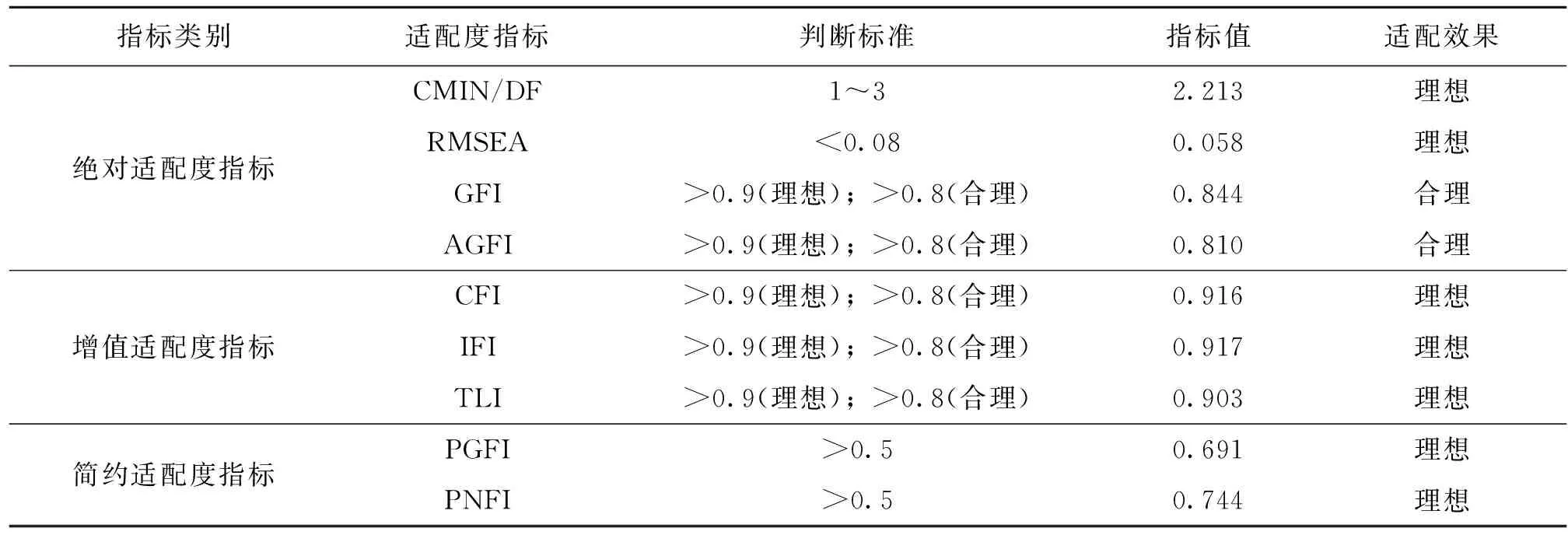

本文利用AMOS26.0对假设模型进行检验,结果如表1所示,模型拟合良好。

表1 模型适配度检验表

4.3 路径分析

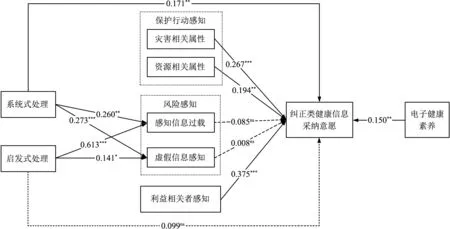

本文利用AMOS26.0对结构方程模型进行路径分析,结果如图2所示。H1a、H1b、H4b假设不成立,其余假设均得到支持。系统式处理(β=0.260,p<0.01)、启发式处理(β=0.613,p<0.001)正向影响感知信息过载,系统式处理(β=0.273,p<0.01)、启发式处理(β=0.141,p<0.001)正向影响虚假信息感知,假设H2a、H2b、H3a、H3b成立。系统式处理(β=0.171,p<0.01)、灾害相关属性(β=0.267,p<0.001)、资源相关属性(β=0.194,p<0.01)、利益相关者感知(β=0.375,p<0.001)、电子健康素养(β=0.150,p<0.01)对纠正类健康信息采纳意愿影响显著,假设H4a、H7、H9、H10均成立,H8得到反向支持。启发式处理(p>0.05)、感知信息过载(p>0.05)、虚假信息感知(p>0.05)对纠正类健康信息采纳意愿无显著影响,H1a、H1b、H4b假设不成立。具体路径如图2所示。

注:***代表具有极高的显著性水平(P<0.001);**代表具有较高的显著性水平(P<0.01);*代表具有显著性水平(P<0.05);ns代表不具有显著性(P>0.05)。图2 路径分析结果

4.4 中介效应检验

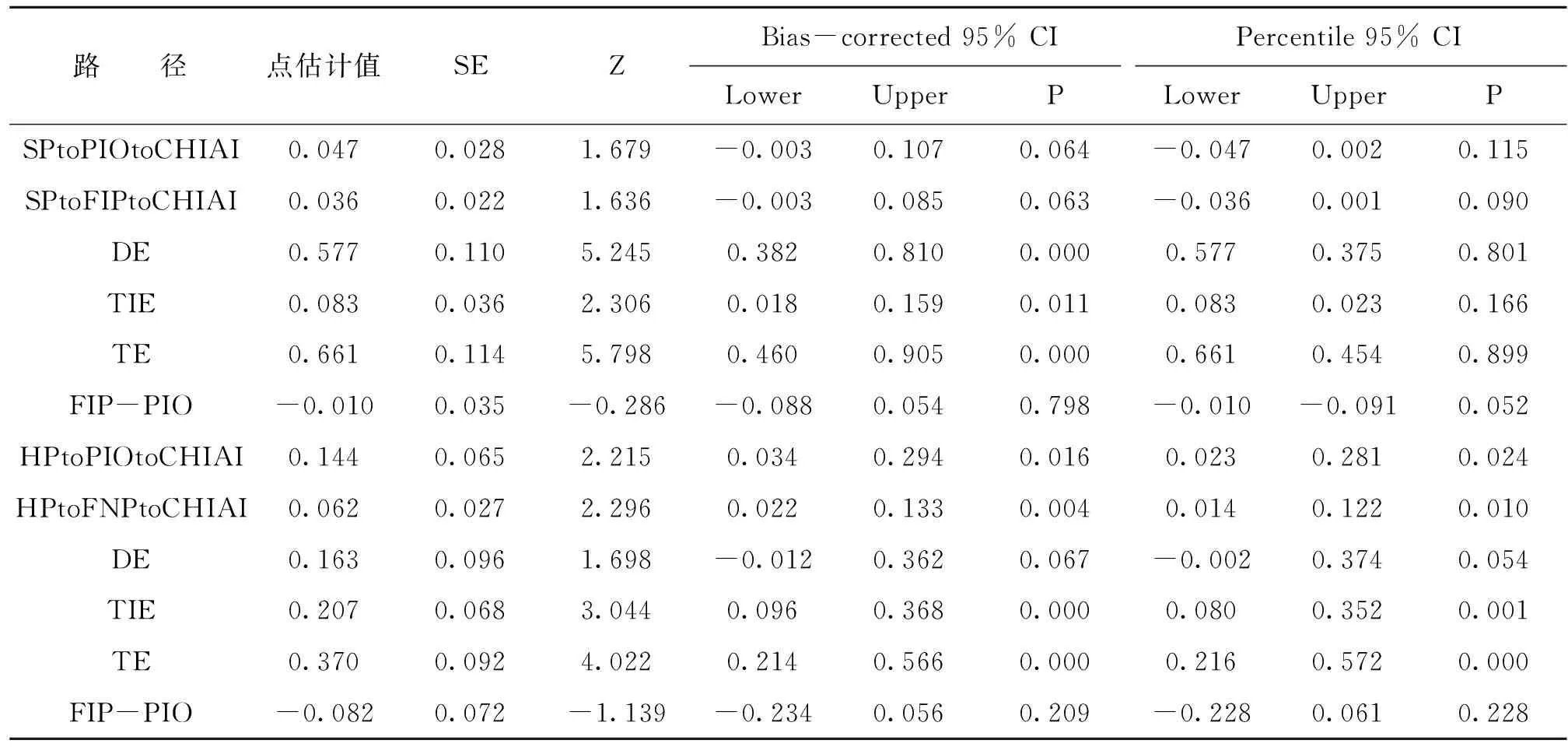

本文利用AMOS26.0软件,采用Bootstrapping法来检验中介效应。设置Bootstrap自抽样5 000次、偏差校正置信区间和百分位置信区间的置信水平为95%,结果如表2所示。

表2 中介效应检验结果

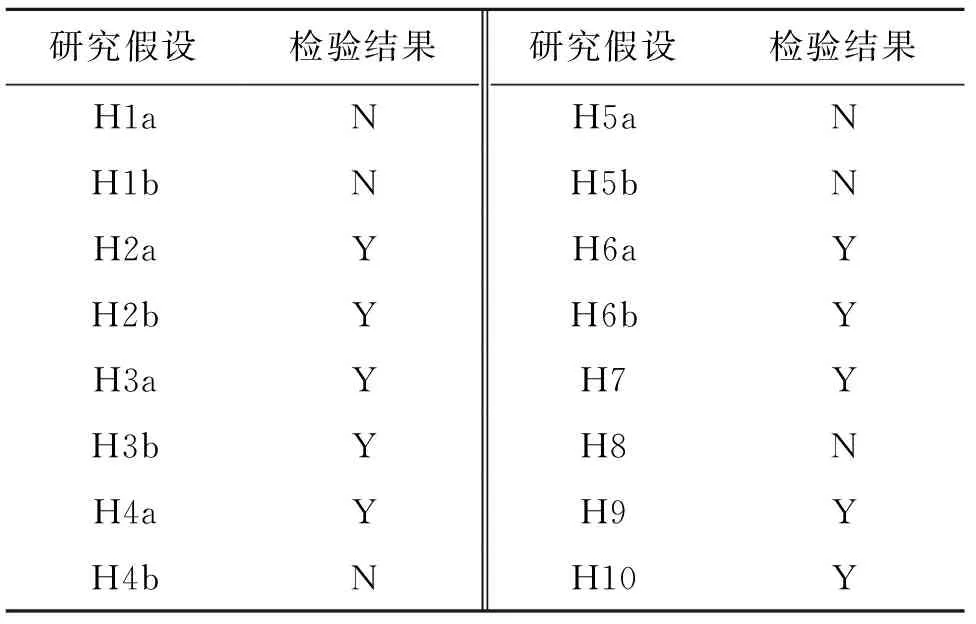

由表2可知,在95%置信水平下,SPtoPIOto CHIAI路径中,间接效应在Bias-corrected置信区间的下限为-0.003,上限为0.107;在Percentile置信区间的下限为-0.059,上限为0.203,这两个置信区间均包含0,故SPtoPIOtoCHIAI的间接效果不存在;同理SPtoFIPtoCHIAI的间接效果不存在;HPtoPIOtoCHIAI和HPtoFIPtoCHIAI间接效果存在。表明感知信息过载、虚假信息感知在系统式处理和纠正类健康信息采纳意愿间不具有中介效应,而启发式处理在两者间的中介效应显著,即假设H5a、H5b不成立,H6a、H6b成立,具体如表3所示。

表3 研究假设检验结果

5 fsQCA分析

5.1 变量的选取与校准

本文利用fsQCA3.0软件进行分析。首先,对研究中涉及的变量进行校准(Calibrate),通过对各个前因变量取平均值,以Ragin C C[60]提出的5%、95%和交叉点50%的标准分别进行数据校准;其次,对各变量单项前因条件的必要性进行分析,发现纠正类健康信息采纳意愿的各个前因条件的一致性水平均低于0.9,故不存在必要条件。

5.2 构型分析

在进行fsQCA充分性分析时,首先构建2k次方行的真值表,k为前因条件的个数,每一行代表一种可能的条件组合。本文设置一致性阈值为0.8[61],PRI(Proportional Reduction in Inconsistency)一致性的阈值为0.75,案例频数的阈值设为2[62]。进行路径标准化分析后得到的各构型结果如表4所示。

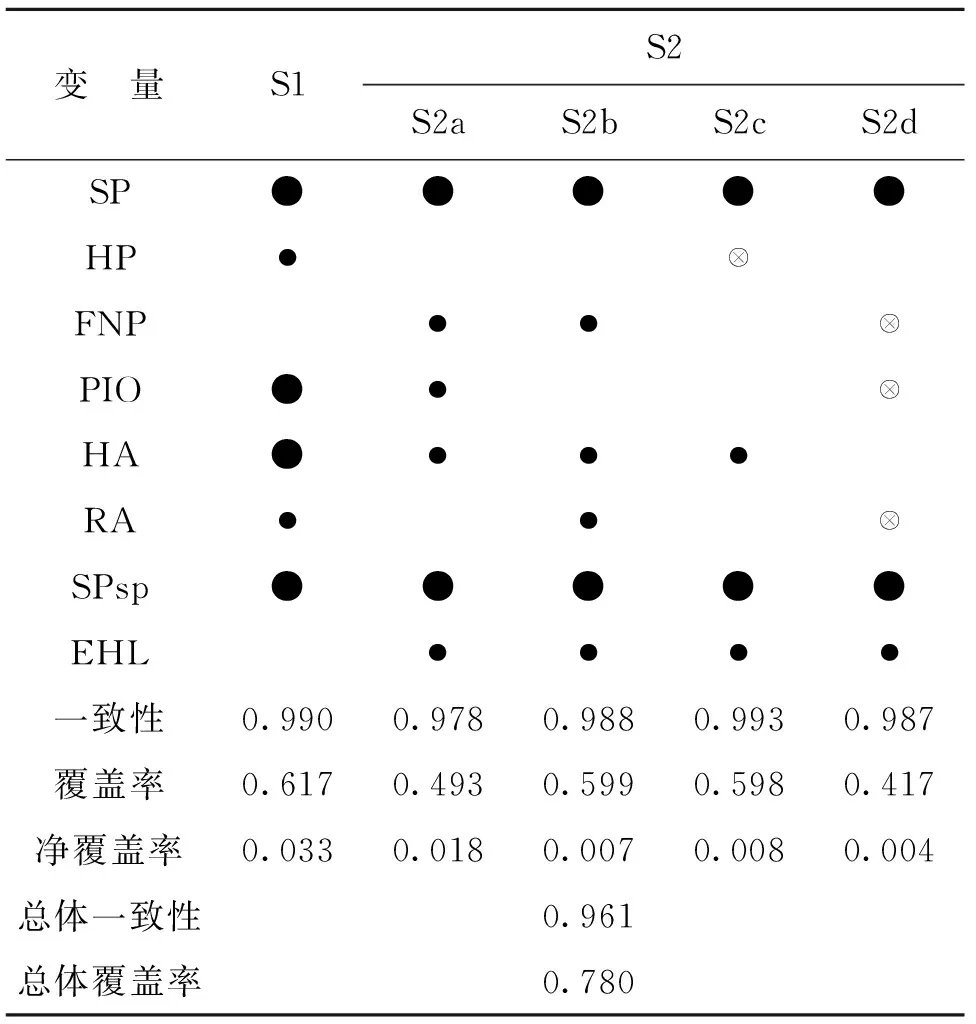

表4 纠正类健康信息采纳意愿前因构型

根据表4可知,引致纠正类健康信息采纳意愿的总体一致性水平为0.961,且各前因条件构型的一致性均高于0.9,总体覆盖率为0.780,模型解释效果良好。将具有相同核心条件的前因构型进行归类,两类纠正类健康信息采纳意愿的前因构型模式如下。

模式一:S1的前因构型表明引致纠正类健康信息采纳意愿的核心条件是高水平系统式处理、高水平感知信息过载、高水平灾害相关属性、高水平利益相关者感知,辅助条件为高水平启发式处理和高水平资源相关属性。有研究认为,高水平的信息过载可以促进用户保护行为的发生[2],Ryu Y等证明高水平系统式处理和高水平启发式处理水平可正向影响行为意图,且启发式处理更容易受到环境的影响[30]。同时,政府、媒体等权威机构越负责任,提供的信息越专业、越有知识性,公众越容易采取保护行动决策[53]。此外,越来越多的公众愿意花费时间和金钱等获得专业的健康知识[60]。根据SEM结果,感知信息过载和启发式处理对纠正类健康信息采纳意愿的影响不显著,表明影响公众的纠正类健康信息采纳意愿需要其他条件的共同作用,即部分公众在信息过载较为严重时,一方面会通过仔细考虑做出风险判断,以较高的灾害相关属性和利益相关者感知来进行危害调整;另一方面也可以辅以简单的判断并付出一定的资源代价来使自己尽快做出保护性决策以脱离风险。

模式二:S2的前因构型包括4个子模式(S2a、S2b、S2c、S2d)。引致公众纠正类健康信息采纳意愿的核心条件为高水平系统式处理和高水平利益相关者感知,4种子模式的共同辅助条件是高水平电子健康素养。Wu X等发现高系统式处理可以促进消费者购买城市雾霾产品保护自己[42]。归因理论指出,专业性强、负责任的政府等权威机构对公众采取保护行动有重要作用[53]。高电子健康素养用户更愿意采纳移动健康提供的建议[58],且个人的电子健康素养越高,越容易选用系统地处理信息[3]。故本文认为在信息疫情背景下,部分公众会选择仔细检查信息做出判断,加上他们的较高的利益相关者感知,在高水平电子健康素养的辅助作用下,更容易促进其采纳纠正类健康信息。

在4种子模式中,子模式一和子模式二辅助条件均有高虚假信息感知、高水平灾害相关属性,SEM分析结果发现,信息认知加工类型对虚假信息的作用较强,表明信息疫情背景下,公众认为虚假信息的危害性较高于信息过载,这也是公众在虚假信息感知较高时,更愿意采纳纠正类健康信息以消除谣言等保护自己的原因。同理,信息过载水平高(S2a)时,公众或许也会耗费较高资源(S2b),进而对采纳保护行动决策起到辅助作用。

子模式三的辅助条件还有低水平启发式处理、高水平灾害相关属性;子模式四的辅助条件主要是低水平虚假信息感知、低水平感知信息过载、低水平资源相关属性。有研究认为,系统是处理对风险感知和行为意图的作用高于启发式处理[33],且可以削弱启发式处理的作用。本文认为在高系统式处理水平和高利益相关者感知的主要条件作用下,电子健康素养主要辅助作用下,低水平启发式处理和高水平灾害相关属性在公众采纳纠正类健康信息的意愿也会发挥一些辅助作用;或许在感知到较低风险时,公众不再需要耗费资源采纳纠正类健康信息即可满足自身需要。

6 结 论

6.1 研究结果与讨论

本文基于PADM和HSM理论,整合电子健康素养探究了公众的纠正类健康信息采纳意愿的决定因素,揭示了感知信息过载、虚假信息感知等风险变量在启发式信息处理方式与保护行动决策之间的中介作用。在结构方程模型的基础上,利用模糊集定性比较分析方法深入揭示了各前因变量间的联动效应。

结构方程模型分析结果显示:系统式处理和启发式处理均正向影响风险感知,这与之前的研究保持一致[25,43]。系统式处理正向影响纠正类健康信息采纳,揭示了系统式处理较高时,公众更容易采纳纠正类健康信息,促进保护行为意图的发生,Wei J等、Ryu Y等和Wu X等的研究也证实了这一点[29,30,42];灾害相关属性正向影响纠正类健康信息采纳意愿,表明面临信息疫情时,公众认为采纳纠正类健康信息需要可以帮助自己和家人抵御风险,这一结果与之前的研究一致[53,23];利益相关者感知正向影响纠正类健康信息采纳意愿,主要是因为负责任、有专业性和知识性的政府、媒体等权威机构更容易获得公众的信任[53],从而促进公众采纳意愿的产生;电子健康素养正向影响纠正类健康信息采纳意愿,说明公众的电子素养水平越高,越有可能采纳专业的纠正类健康信息[55,57]。

值得一提的是,资源相关属性正向影响保护行动决策,这与原假设结论相反。以往研究多认为感知消耗资源越多,越会削弱用户的采纳意图[53,39],与以往研究不同,本文认为是由于目前公众对健康信息的关注较高[14-15],故在面对信息疫情带来健康威胁时,愿意耗费一定的时间、金钱等资源采纳较为专业的健康信息[60],达到保护自身和家人的健康的目的。

中介效应显示,感知信息过载、虚假信息感知在启发式处理对纠正类健康信息采纳意愿的影响中存在中介作用,而在系统式处理对纠正类健康信息采纳意愿的影响中作用不显著。单个变量的路径分析发现,启发式处理、感知信息过载和虚假信息感知对保护行动决策的作用不显著。反映出系统式处理模式的主导作用和直接影响[35,42],它不需要通过中介变量即可影响采纳意愿。启发式处理需要通过中介的原因可能在于:信息疫情背景下,公众通过对信息简单地判断后,更容易受到不确定性健康信息的干扰[31],增加虚假信息和信息过载的感知,在感知到较多风险信息后,用户可能更愿意去采纳纠正类健康信息来达到保护自身的目的[42]。

fsQCA定性比较分析结果发现,触发纠正类健康信息采纳意愿有两类模式。模式S1的核心条件为高水平系统式处理、高水平感知信息过载、高水平灾害相关属性、高利益相关者感知;模式S2的核心条件为高水平系统式处理和高利益相关者感知。比较两类触发模式的覆盖率可知,模式一解释力要大于模式二,高水平系统式处理是影响采纳意愿的核心条件,与前因分析结果一致。此外,电子健康素养多次作为辅助条件出现也在一定程度上与前因分析结果不谋而合。

6.2 研究启示与不足

本文从风险信息沟通的角度出发,将PADM和HSM模型整合到健康信息采纳的意愿的研究中,探明了公众采纳纠正类健康信息的决定性因素,强调了危害调整的心理过程和信息处理方式在决策中的重要性,不仅拓展了模型的应用领域,也从信息认知加工角度,进一步明晰了系统式处理和启发式处理的作用机制;使用混合方法,更为深刻地探讨了各个前因的复杂作用,丰富了信息采纳研究的理论成果。具体而言,本文在信息过载、虚假信息激增的信息疫情环境下,通过识别个体对于危害、降低风险、所需资源、利益相关主体的感知,系统考察了人们应对外部环境风险、采取防护性行为的认知与决策过程;也突出了以信息认知加工为代表的个人认知风格对风险感知和保护行为意图的影响;本文也发现,电子健康素养也是影响用户采纳纠正类健康信息的重要因素,进一步拓宽了电子健康素养的应用场景。

本研究的实践意义在于:首先,拓展纠正类健康信息的发布渠道。在面临健康危机时,政府、媒体等权威机构应该及时提供科学专业的纠正类健康信息;除此之外,本研究也要给予健康知识付费栏目支持,以增加专业知识的发布渠道,更高效地满足不同用户的需求;其次,还应该增强个体对失真健康信息的甄别能力,将全民健康的战略目标融入日常决策中,分地区、分人群地开展健康知识的科普教育和公众科学等形式培养健康意识,提高公民的健康素养水平。

本文还存在一定的局限性。首先,本文主要从公众的认知层面探讨用户的信息行为应对决策,没有考虑情绪等变量带来的影响;其次,本文采用问卷调查方式收集数据,样本可能存在一定的同源偏差,且在认知变量上主要使用的主观测量量表,得分可能存在一定的偏差;最后,本文的研究对象是公众,调查结果发现老年群体的样本量偏少,可能由于老年群体问卷理解力较差,未来研究将考虑利用访谈等方法进一步深化对这一群体的研究。