基于在地性设计理念的乡村民宿设计模式研究

——以常德市太阳山片区民宿为例

2022-11-27覃伟陈佳昊王红兵钟颂磊刘安

覃伟,陈佳昊,王红兵,钟颂磊,刘安

(湖南应用技术学院 设计艺术学院,湖南常德 415000)

0 引言

党的十九大报告中提出乡村振兴战略,更加强调兴旺乡村产业;而作为产业形态的民宿,其高质量建设和发展在实现乡村振兴战略中具有一定的价值与意义[1]。2018 年中央一号文件明确指出,将推进乡村民宿建设作为实施休闲农业和乡村旅游精品工程,在这样的国家政策背景下,民宿的发展适逢其时。作为积极响应乡村振兴战略的常德市乡村地区,可以利用其丰富的自然生态景观资源,大力发展民宿产业,为人们提供休憩放松的场所,带动当地的经济增长,同时也为精准扶贫作出贡献。

在当下民宿设计过程中,由于缺少对乡村环境特殊性的思考,使得民宿虽具极佳的观景休闲优势,但整体却脱离于乡村环境;同时,又因较多采用城市规划设计的思维方式,使得民宿同质化现象严重,因此民宿的特色营造与环境融合成为最重要的任务之一。如果能构建一套完整的方法,对民宿基地的环境现状进行分析,为设计方案的灵感来源提供选择与确定的依据,必能使民宿设计的最终呈现效果更加合理。基于以上多重因素,本文以常德市太阳山片区的乡村民宿设计为研究对象,分析相关设计策略。

1 研究对象与数据来源

1.1 研究对象

太阳山片区位于常德市城北近郊,所辖花山村、白石村、大溪冲村、枫树桥村、拾柴村、坛坪村、马鞍山村、全家坪村、肖伍铺村、沾天湖村、郑家河村、梁山村、太阳村等13 个自然村落。太阳山片区紧邻具有较好人文与自然景观资源的柳叶湖旅游圈,同时片区内部的太阳山森林公园与柳叶湖形成泛柳叶湖旅游圈[2]。由此使得太阳山片区在地理交通、休闲娱乐等方面具有了较大的优势,进而在太阳山东麓已出现了部分乡村民宿,且形成了以郑家河村、肖伍铺村、沾天湖村、梁山村、太阳村五村为核心的民宿分布格局(图1)。本文重点围绕太阳山片区五个自然村中的闲置民房进行民宿设计研究,以区域内现有民宿作为研究参考,探索出能展现当地特色的民宿设计方案,为后续太阳山片区其他民宿提供设计参考。1.2 数据来源由于目前常德乡村民宿产业尚处于发展阶段,未能全面地获取官方公布数据,因此研究主要采用开放数据作为研究的主要数据来源。通过走访常德柳叶湖旅游度假区管理委员会,得知截止到2019 年底柳叶湖旅游圈已有12 家休闲农庄(含住宿)、农家乐,7 家特色民宿。为了得到更精确的数据,利用高德地图的专项搜索方式,定位太阳山片区,得到了21 家具有居住性质且以农庄、庄园、小院等方式命名的乡村民宿,并从21 家中选择了7 家具有代表性的民宿进行了多层次分析(表1),得出太阳山片区现有民宿的共同特点及问题,为本次研究的可行性提供支撑。

表1 太阳山片区代表性民宿分析

图1 太阳山片区民宿分布图

2 研究方法与内容

通过对太阳山片区最具代表性的7 家民宿进行调研,发现了其中存在的一些问题,通过对现有问题的分析与整合,同时借用当下乡土建筑设计中常用的在地性设计理念,决定以在地性设计方法作为指导,从外部选址、内部营造2 个维度,8 个设计指标来构建在地性民宿设计体系,将太阳山片区乡村民宿设计与在地性民宿设计体系进行联系,提出相关设计策略(图2)。

图2 研究技术路线图

2.1 太阳山片区民宿现存问题

2.1.1 场地总体规划布局不合理

民宿建设的自发性较强,目前,占有稍大面积的民宿在总体规划布局上呈现出杂乱无章的情况。建筑之间缺乏联系,与景观的界线划分明显,民宿范围内所呈现出来的布局肌理与所处环境的肌理不相融合,在一定程度上破坏了原有空间格局;或因缺少对周边自然景观资源的思考,布局时未能很好地将外部景观进行有效利用。

2.1.2 建筑风貌不突出或地域性偏弱

太阳山片区的民宿建筑分为两类:一种是旧址旧建筑改造和加建,另一种是新址新建。旧建筑改造的民宿仅仅只是将原建筑外墙进行涂刷,外观造型未发生实质性改变,建筑界面未对景观朝向作出回应;加建建筑所用建筑材料较为粗糙,未与主体建筑形成呼应关系。新建民宿在外观上有一定的特色,但某些民宿直接套用徽派民居形式,缺少对地域特征的思考,不过新建民宿对建筑空间的组织较好。

2.1.3 景观组织的层次感缺乏

民宿的景观是让人对该民宿产生体验感的第一空间,但多数情况下并未强化景观空间在整个民宿中起到的促进作用。在太阳山片区众多民宿之中,均有对景观空间的体现,但仅作弱化处理,缺少造景方式的体现,未能很好地利用太阳山片区内峰峦层叠的景观资源;景观空间序列组织缺乏体验感,未能表现明显的空间对比变化、空间渗透等景观层次;景观与建筑体未形成对话关系[3],两者未实现相互促进,合二为一。

2.1.4 室内氛围营造感弱

尽管民宿是一种带有消费性质的短时性居住空间,但与酒店却有着实质性的区别,关键点就在于民宿室内空间的氛围营造能带给人一种获得感,让住客在精神层面得到享受。目前太阳山片区的民宿对室内的氛围感营造仅表现在形式上的装饰,缺少更深层次的意境表达,朴素田园气息略显浓厚。

2.2 在地性民宿设计体系构建

2.2.1 在地性设计要素分析

在地性设计是指在设计中将场地上的一切要素作为影响设计的因素,将这些要素的特殊性放大,让建筑与场地融为一体。在地性设计要素主要包括地理环境要素、主体需求要素、文化语境要素三个方面[4]。

地理环境要素指在设计过程中应考虑所在地的气候条件、地表特征、地点存留这三个层级。气候条件作为宏观层面,要求在表现形式设计时需结合设计对象所在地的光照、降水、风三个影响因子;地表特征作为中观层面,具体指设计所用地块应最大程度尊重原有地块的形态特征,并强化这种特征,使其成为亮点;地点存留作为微观层面表现,强调设计应以介入的方式进行,要延续场地的记忆。通过三个不同等级层面的结合,让设计方案与环境融为一体。

主体需求要素强调在进行空间设计时应结合人的行为特性、活动意向、体验官感,以空间使用者为本,满足使用者的愿望和活动需求。将故事性赋予空间之上,或是强化空间的复合性与可塑性,力求营造出氛围感较强的空间。对主体需求要素进行思考是为了能将当地的环境特征融入空间之中,进而使空间具有在地性表现。

文化语境要素是对延续本地特色的强调,也是在地性设计最为具象的表现方式。空间文化语境的营建可以从传统空间语汇入手,对其进行元素的重构,形成新的设计形式。此外,可以融合当地日常生活场景,将其活化,进而达到文化氛围的营造效果。

2.2.2 在地性民宿设计体系构建及指标选择

通过对在地性设计要素的分析发现:地理环境要素可以作为在地性的外部影响因素,而主体需求与文化语境能够作为在地性的内部影响因素。因此结合民宿的设计特点,将在地性民宿设计体系构建归纳为两部分:外部选址指标和内部营造指标。

外部选址指标包括两个方面:

(1)区位条件。民宿在地理区位上应位于居民点的缓冲区内[5],以便能为民宿的发展提供一定的基础设施服务;此外,民宿应尽量选址在城市郊区或者乡镇边缘地带。交通区位上,也应处于主要公路干道的缓冲区,保证进入民宿的通达性;

(2)景观资源。主要指民宿所处区域范围应在人文景观资源或自然景观资源中占有一定优势。民宿并非只需满足单一的住宿功能,同时也应具备一定的度假休闲功能,因此民宿选址周边应具有相应的景观资源,以达到民宿所特有的居住体验。此外,用作民宿设计的场地内部也应该具备较好的景观条件,以便于后期民宿景观空间的营造。

内部营造指标包括六个方面:

(1)空间布局。民宿一般由原有农宅改造而成,因民宿的空间功能需要,农宅最初的空间功能布局往往很难满足,进而就需要对原农宅空间进行重组,赋予空间新的功能,以满足民宿的建造需求,同时要结合外部环境确定内部空间的景观朝向。对于新建民宿的布局,可以结合景观布置同时进行,达到建筑与景观相融的状态;

(2)建筑外观。民宿建筑的造型首要考虑的是界面消散的处理,利用弱化界面的方式,将外部的景观渗透其中,增强空间体验感,同时也减小建筑的体量感,控制民宿的楼层数量。此外,民宿建筑的整体基调不能过于突兀,以免破坏乡村环境风貌;应保留当地的建筑特色,在特色建筑中提取相关元素,进行重构后形成新的建筑语汇;

(3)景观序列。民宿的景观空间是对民宿产生体验感的第一空间[6],因此要让民宿景观空间体现出层次节奏变化,形成一条完整的游览路线,还应当考虑民宿景观空间的空间对比变化、渗透以及造景方式的选择。民宿的景观序列并不仅局限于设计场地内,而是从进入民宿的过程就开始形成,应利用空间引导的方式让民宿建筑结合周边景观成为视觉焦点,吸引人群进入,让景观空间出现视觉高潮,进而提升空间体验感;

(4)植物造景。植物辅助民宿景观空间,使空间氛围感更加浓厚。民宿的植物造景不仅是满足视觉上的观赏,更重要的是利用植物的特性形成动态景观效果,植物的选择应考虑当地乡土植物[7]。植物造景建议采用自然式配置,同时也应结合设计场地内部现有的植物布局特征,此外还应注重利用植物的形态构筑出软质景观空间,丰富景观层次;

(5)室内界面。民宿的室内界面与景观朝向相结合,将外部景色渗透到室内,增强了室内环境的体验感,因此对室内界面的设计应做到强化由空间渗透带来的氛围感。室内界面的装饰材料可以从当地取材,显现出地方特色,让室内空间与场地环境相融合;色彩基调上不宜过于跳跃,应依据建筑风格而定,营造出具有归属感的空间氛围;

(6)软装陈设。民宿的软装陈设是对整个内部空间的点缀,进一步加强了民宿的主题性与故事性,陈设品的来源可以就地取材,增加民宿与当地的联系与融合。民宿的室内软装应结合室内界面的整体基调而定,不应过于浮夸,以免视觉疲劳,同时应考虑与景观朝向结合。

3 设计模式分析

3.1 民宿选址布局切合场地条件

3.1.1 片区交通可达性高,配套资源丰富

J43 县道、234 乡道、J28 县道、2238 乡道等主要干道穿行太阳山片区,农房沿公路两侧错落分布,且主干道紧密连接乡村次干道,具有较为完备的交通道路网络。同时片区内具有丰富的宗教寺庙旅游景观,以太阳山佛教建筑群、阳山壁雕为主;片区内部的红旗水库与太阳山形成山水景观格局,于山顶可鸟瞰整个片区的自然风貌,行至山下可获得远观山、近亲水的体验。由此可认为,在太阳山片区进行民宿选址时,首先应考虑4 条主要干道的缓冲区域,然后再思考如何利用片区内部的景观格局。

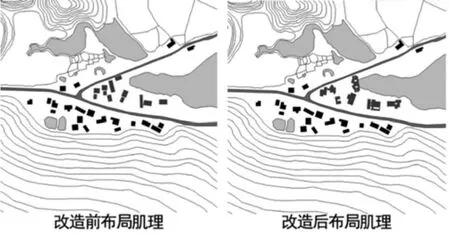

3.1.2 布局顺应村落肌理,融入村落空间

太阳山片区内的村落布局肌理呈现出两种特征:一是沿公路布置形成“一”字型;二是在某一小块区域自由分布,形成组团模式。基于这样的村落布局肌理,村落空间显现出一定的场所氛围。因此在民宿的布局设计过程中,无论是旧址改建还是新建,都应该最大程度尊重原始场地的布局特征(图3),以免破坏整个村落的格局,同时这也是为民宿建成后形成场所感打下基础。

图3 民宿布局融入村落肌理

3.2 民宿建筑凸显意境氛围

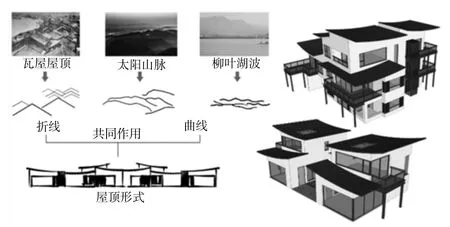

3.2.1 重构传统建筑语汇,延续本土建筑文化

通过对常德民居窨子屋的解读,抓住其以天井作为一个建筑单元的特征[8],进行民宿的功能空间组织;确定好民宿所需功能空间之后,依据各空间的特性进行围绕组合,利用天井形成新的建筑单元,再对此建筑单元进行重复;最后,形成民宿的建筑空间。在建筑造型上,利用瓦屋大屋顶层叠错落的特征,同时结合太阳山峰峦层叠的形象共同构建,利用这种方式进行民宿建筑的处理,既能让人感受到传统建筑的意蕴,又能将建筑很好地融入太阳山片区的自然环境中(图4)。

图4 传统民居与太阳山元素新构建筑造型

3.2.2 消散建筑界面,回应景观朝向

为了强化太阳山片区具有的自然景观优势,在处理建筑界面时,选择性地对其进行消散处理,弱化建筑与景观的界线;让外部景观渗透进建筑内部,拓展室内空间的视线延伸感,提升空间感,营造空间氛围。界面的消散使建筑体量得到削减,让建筑变得轻盈,同时也进一步丰富了建筑立面的虚实变化,加强了建筑立面的节奏层次。弱化民宿建筑的界面,使得建筑体能更好地与场地环境融合,展现场地环境的特征风貌(图5)。

图5 民宿建筑界面消散

3.2.3 建筑内部主题营造

民宿建筑界面对景观朝向的回应,让室内空间初步具有了氛围感,借用这种氛围感形成民宿室内空间的主题。主题性的显现应与该空间所对应的景观相结合,因此在室内界面的处理上不应过度在形式上装饰表现,而应着重烘托出对应景观朝向的界面;此外,可以适当布置陈设品作为软装,但陈设的选择应从民宿所处的区域进行,既能展示当地的特色,又能体现人文内涵。

3.3 民宿景观融合场地环境

3.3.1 尊重场地格局特征

太阳山片区水系丰富,大小水库约有16 个,其中以红旗水库为首,与太阳山主峰构成整个片区的山水格局。此外,太阳山片区多为丘陵地形,地势平坦之处多用作农田,使得房屋均建在缓坡平坦处,且房屋之间存在着一定的高差关系。因此,在对民宿场地进行景观布局时,应思考如何延续山水格局关系,同时因势利导,将景观布局融入具有高差变化的场地之中,既凸显场地环境特征,又避免了景观的同质化。

3.3.2 整合场地,组织序列

在太阳山片区内,无论是呈“一”字型布局还是组团式布局的村落,其建筑外部场地均表现为两种形式:一是宅间空地,二是屋前空地。因此,民宿景观场地的形成只能以此为基础整合形成;同时,为了加强进入民宿主体建筑之前的空间体验感,可以在整合过程中,将场地化整为零,增强景观场地的空间大小对比变化,形成空间序列关系。

3.3.3 借景营造

片区内的太阳山主峰及其支脉均成为可借之景,因此在组织景观空间时,可以在合适的位置,通过借景的方式,将周边的群山引入其中,丰富民宿景观的空间层次(图6),同时也有利于民宿景观空间对太阳山片区山水格局的延续。更重要的是,可使建筑最大化地与所处环境形成融合[9]。

图6 借远山丰富景观层次

4 结语

民宿是乡村振兴战略实施过程中的热议话题,对其设计模式的深入研究,有利于明确民宿设计的性质与特点,避免同质化,为民宿设计行业实践提供参考。本文对湖南太阳山片区现有民宿进行了调研,在此基础上总结存在的问题,然后以在地性设计理念为依据,归纳总结出了一套在地性民宿设计体系,将设计体系运用到太阳山片区民宿设计中,得出四点设计策略:

(1)依据所处区域的优势确定民宿的选址,便捷的交通可加强民宿的通达性,周边的旅游景观资源可增加其吸引力,民宿选址是设计前期最为关键的一步;

(2)民宿建筑布局顺应村落格局肌理,新建民宿应以介入的方式与村落布局融为一体,因此在进行布局前需要对村落建筑布局特征进行归纳总结,从中提取出新的设计元素;

(3)民宿建筑形象应延续本土建筑文化,融合场地环境,建筑外观造型语汇可以从当地具有特色的传统民居中进行提取,对其进行二次加工赋予新创意,增强认同感;

(4)民宿景观要巧借外景,整合场地,完善空间序列,让民宿景观空间成为场地环境的讲述者,带动人群的体验感,增强空间的节奏变化。