国土生态空间中现存建设用地与耕地退出的生态系统服务响应

——以昆山市为例

2022-11-26陈公太欧维新

陶 芹,吴 业,陶 宇,3,陈公太,欧维新,3,*

1 南京农业大学土地管理学院, 南京 210095

2 中国科学院南京地理与湖泊研究所, 南京 210008

3 农村土地资源利用与整治国家地方联合工程研究中心, 南京 210095

快速城市化进程中,人类对自然资源的不合理利用严重威胁区域生态安全,生态用地空间不足、生态服务功能衰退等问题突出[1—2]。党十八大以来,生态文明建设上升为国家战略,生态保护及生态空间受到前所未有的关注。2019年5月,中共中央、国务院发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,确立了“多规合一”的国土空间规划体系,旨在综合各方因素,科学布局生产、生活、生态空间。生态空间是国土空间重要组成部分,包括国家生态红线和地方政府自主划定的生态管控区等。生态空间因要兼顾生态系统完整性、连续性和连通性,不可避免会将部分现存建设用地和耕地等用地类型划入其中。因此,在识别和划定重要生态空间的基础上,是否将其现存建设用地或耕地退出,退多少、有何影响等问题,已成为生态环境部门和自然资源部门管理上争论和关注的焦点[3—5]。国家生态环境部多次强调生态保护红线内不应搞“一刀切”,对于红线内现存建设用地、耕地等应重新评估进而优化生态红线。因此,在国土生态空间重要性识别基础上,探讨重要生态空间内现存建设用地与耕地的退出情景并评估其生态系统服务响应,对科学划定生态红线或生态管控区、合理规划区域生态用地,促进生态文明建设等具有重要的理论和现实价值。

目前,国土生态空间重要性的识别研究较为成熟,大多基于土地自然属性[6—7]、生态系统服务重要性[8—10]、生态敏感性[11—12]等方面构建重要性评价的指标体系,这些指标均偏重于考虑生态空间斑块自身的功能评价,忽略了其斑块在整个景观中的空间结构重要性[13—15],而彭建等结合景观连通性,多维度综合评估了国土生态空间重要性[16—18]。基于生态空间重要性的识别结果如何开展科学合理的土地利用优化、生态红线划定等是目前的热点,许多学者也已开展了相关有益的探讨。现有研究大多基于设置生态保护情景模拟优化土地利用格局,其核心思想是将重要生态空间作为限制区,禁止其向其他类型用地转换,在这类研究中并未考虑到重要生态空间内现存建设与耕地的退出问题,而是将其也纳入土地利用变化的限制区,土地利用类型不发生变化[19—21]。目前也有部分研究在划定重要生态空间或生态保护红线时,考虑将区域内的建设用地和耕地退出,但在设置退出方式时直接将所有存量用地直接“一刀切”退出[22],何舸则提出识别生态安全格局中的障碍点和断裂点等来设置建设用地的清退[23],这些研究或是未分批分类退出存量用地,或是未分析这些用地退出后的生态效应。在鲜有的分析重要生态空间中现存建设用地与耕地等退出的生态效益的研究中,主要分析了用地退出后区域生态系统服务价值的变化[24],而忽略了生态系统服务间的权衡关系,这种此消彼长的关系是未来土地利用调控的重要方向。总体来讲,现有这些探索工作未考虑到重要生态空间内现存的建设用地、耕地去留问题的影响及其合理性。鉴于此,本文提出在识别重要生态空间基础上,基于现有政策设置建设用地与耕地分批退出的生态保护情景模拟土地利用格局,并评估多情景生态系统服务权衡关系响应,进而优化区域土地利用格局。

本文以快速城市化地区昆山市为例,基于“生态系统服务重要性-生态敏感性-景观连通性”框架识别重要生态空间,多情景模拟重要生态空间中耕地和建设用地不同退出方式下生态系统服务响应特征,以期为新时代背景下的国土生态空间管控提供可资借鉴的理论方法和思路。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

昆山市位于江苏省东南部,地处长三角核心发展区域,是我国经济社会和城镇扩展张发展速度最快的地区之一,也是大量具有重要生态功能或生态环境脆弱的土地被快速侵占和破坏的地区之一,生态环境问题日益凸显。全市土地总面积931 km2,2006—2016年间,建设用地增加了148.75 km2,59.10%来自于生态占用,生态用地共流失了132.20 km2。如何优化土地利用格局以协调经济发展与生态保护的关系,已成为影响昆山市可持续发展的重要关键问题。

1.2 研究数据

土地利用数据来自昆山市自然资源局的2009—2016年土地利用变更数据,土地利用分类参考刘纪远等在建设“中国20世纪土地利用/覆盖(LUCC)时空平台”建立的LUCC分类系统[25];年均降雨量(1 km×1 km)、年均潜在蒸散量(1 km×1 km)、土壤数据(1 km×1 km)、空间GDP(1 km×1 km)、空间人口(1 km×1 km)等数据来自中科院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn/);NDVI数据(500 m×500 m)来自来自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/);粮食产量来自昆山市2006—2016年统计年鉴;数字高程模型(DEM)(30 m×30 m)、十三五休闲旅游区规划、2016—2020地质灾害防治规划数据来自昆山市自然资源局。所有空间数据均统一坐标投影后重采样至30 m。

2 研究方法

2.1 研究框架

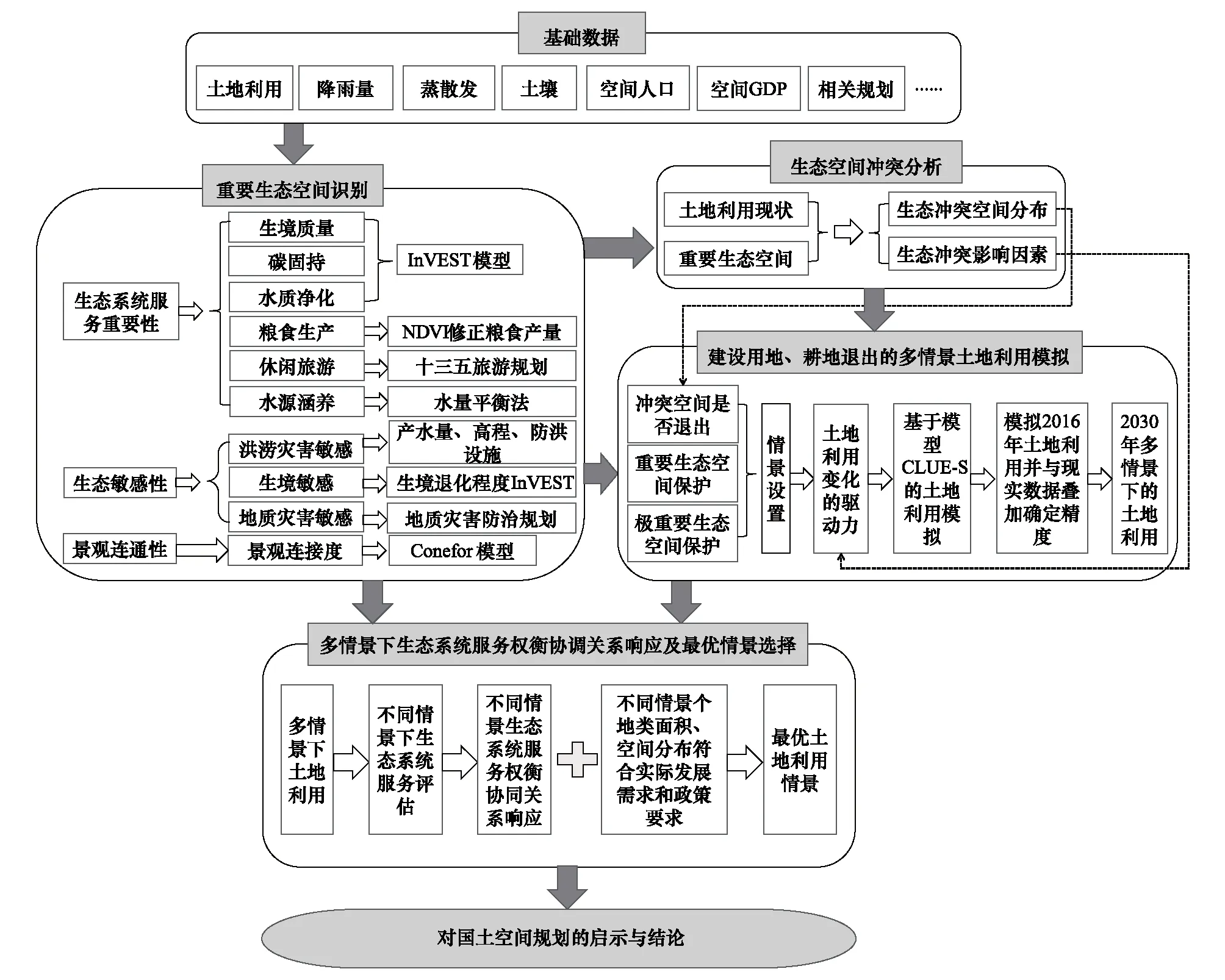

基于“生态系统服务重要性-生态敏感性-景观连通性”识别国土重要生态空间,并分析重要生态空间中现存建设用地与耕地的冲突空间分布及其影响因素,结合现有政策设置生态保护情景,多情景模拟并评估重要生态空间中耕地和建设用地不同退出方式下的生态系统服务响应特征,提出研究框架(图1)。

图1 研究框架图

2.2 区域国土生态空间重要性识别

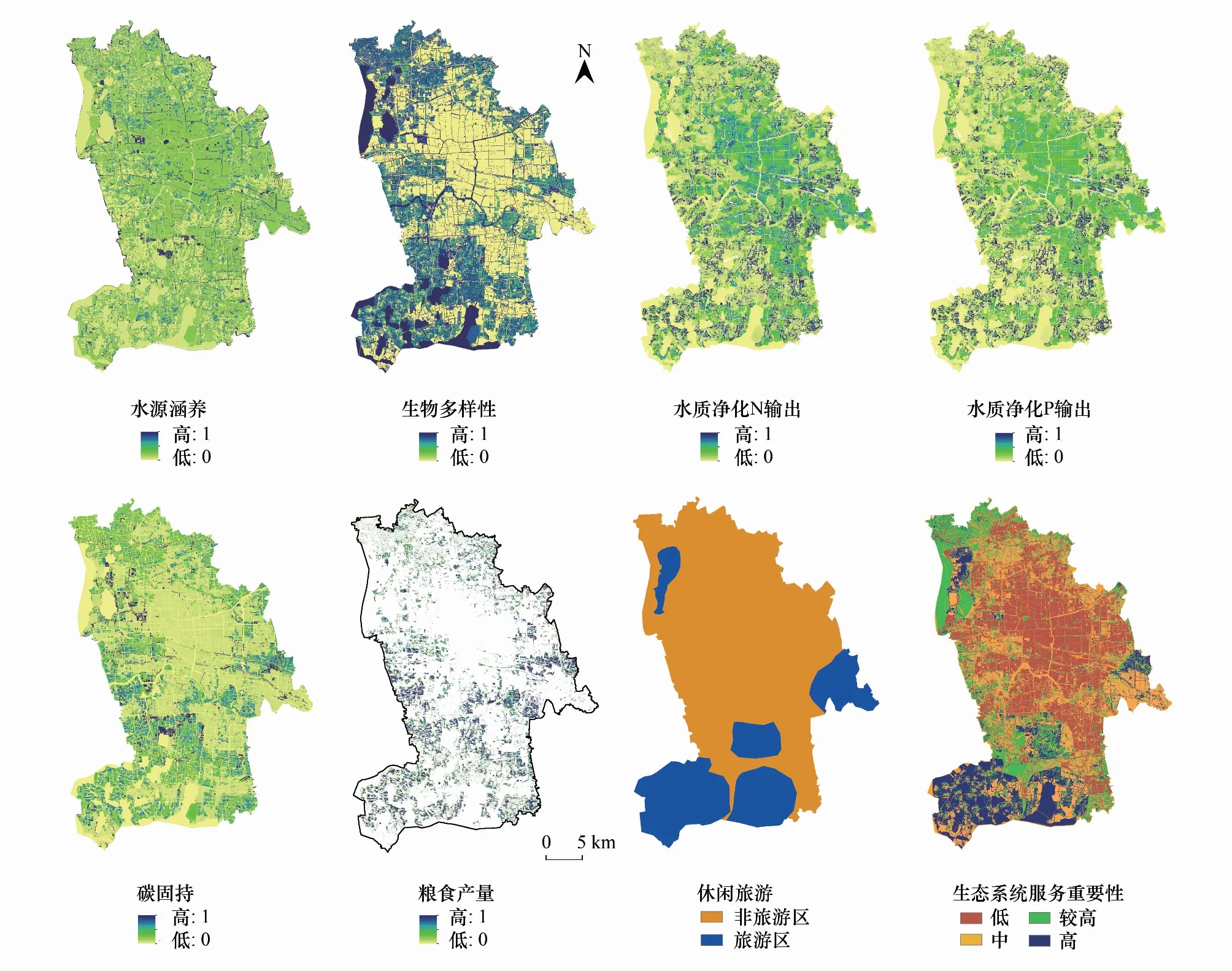

2.2.1 生态系统服务重要性

生态系统服务与人类福祉密切相关[26]。选取6种对昆山市生态安全极重要的生态系统服务作为评价指标。生物多样性[27—29]、碳固持、水质净化服务[30—31]使用InVEST模型估算。粮食生产服务根据耕地栅格的归一化植被指数(NDVI)对统计年鉴数中2006—2016年昆山市各乡镇平均每公顷谷物作物产量进行空间分配,得到栅格化的粮食产量;休闲旅游服务根据昆山市旅游十三五规划,设定含有旅游区域的地区赋值为1,反之为0;水源涵养服务基于水量平衡方法,考虑不同土地利用类型下土壤渗透性的空间差异,结合地形地表粗糙程度对地表径流的影响[32—33]。

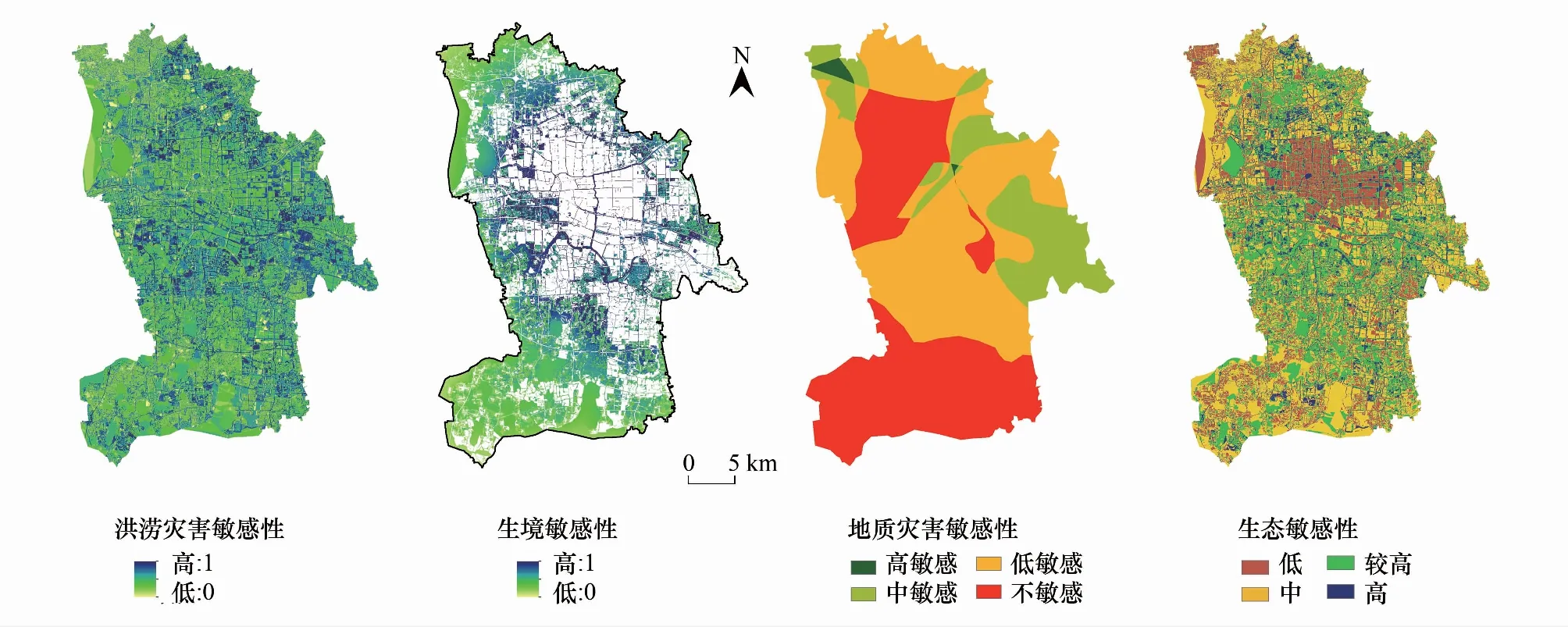

2.2.2 生态敏感性

生态敏感性指生态系统对自然和人类活动的敏感程度。定义洪涝灾害敏感性为产水量越高、高程越低、防洪设施越差,敏感性越高。防洪设施根据土地利用类型表征,防洪设施越差,赋值越高,敏感性越高,城市赋值1,建制镇为2,交通设施用地为3,其他土地为4;生境敏感性以生境退化程度表征,退化程度越高越敏感;地质灾害敏感性参考《昆山市地质灾害防治规划(2016—2020年)》,对地面沉降、岩溶塌陷、特殊类岩土(软土、砂土)三种灾害发生的可能性空间制图,三种灾害覆盖区定义为高敏感区,两种覆盖区为中敏感区,一种的为低敏感区,无覆盖为不敏感区。

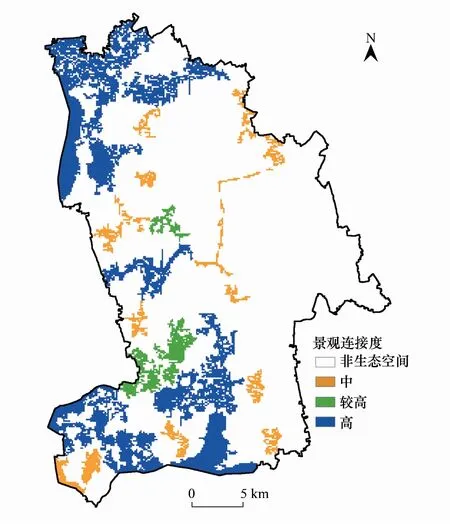

2.2.3 景观连通性

景观连通性是测度景观对斑块间生态过程的促进或者阻碍作用程度,其下降会导致生态调节能力下降。选取斑块对景观连通性的重要性值(dpc)为景观连通性的评价指标,以生态用地为生境斑块,评价区域景观连通性。

2.2.4 生态空间重要性识别

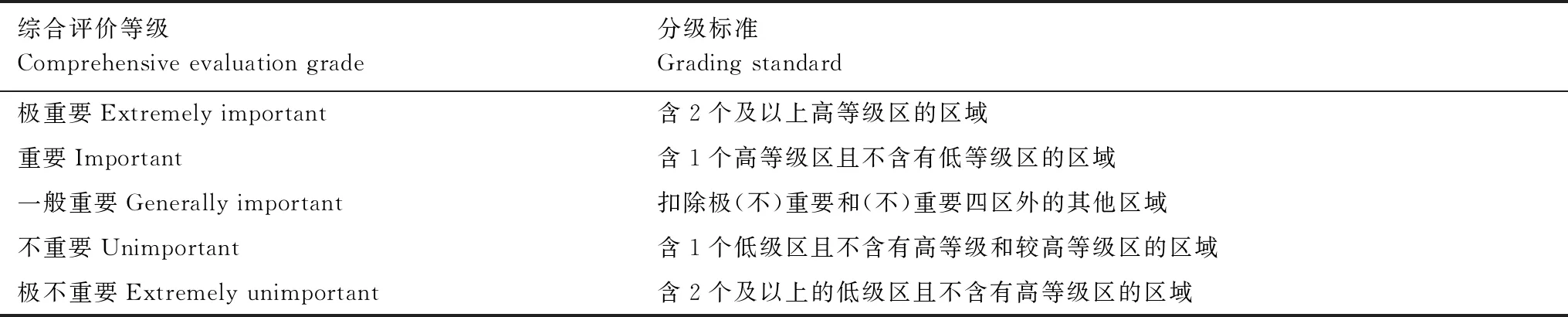

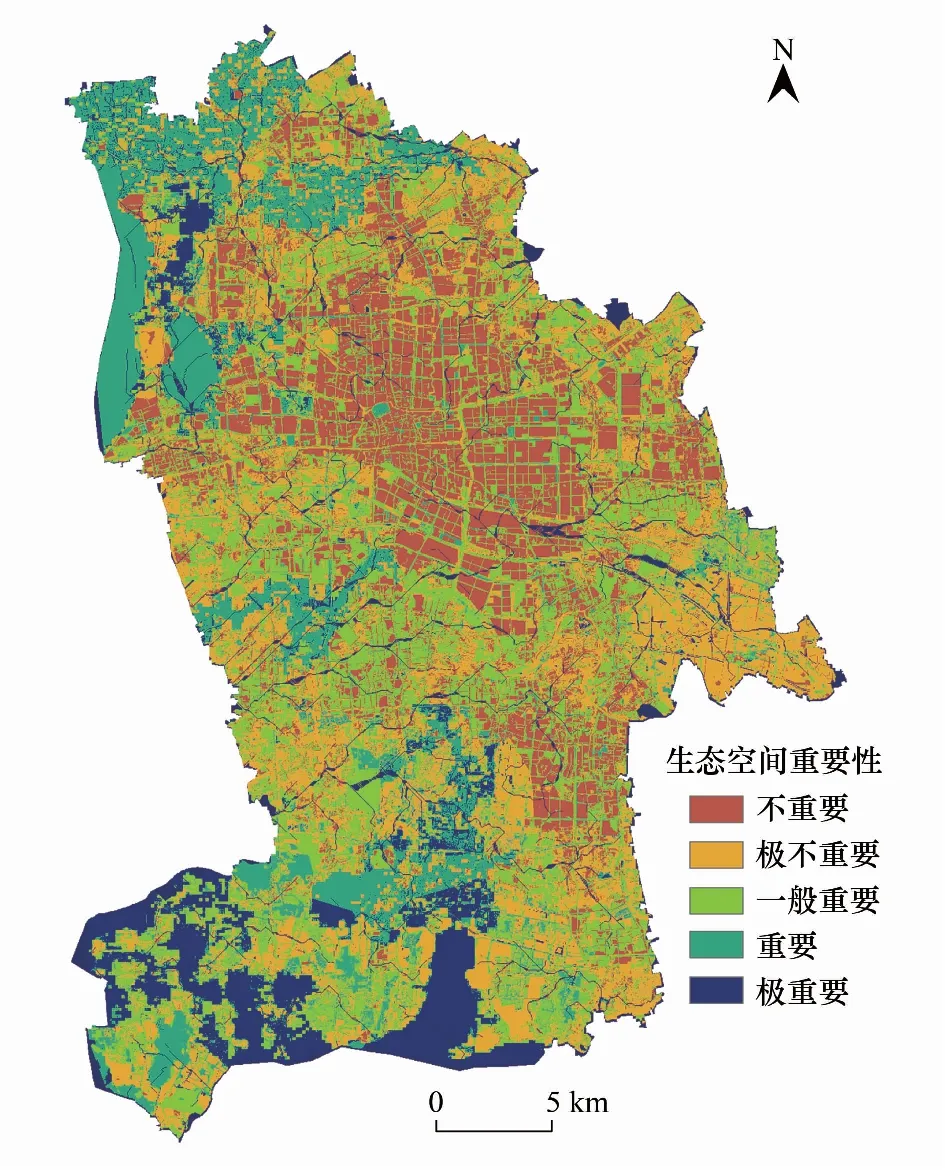

采用最大最小值归一化法,将生态系统服务重要性、生态敏感性的各项指标归一化处理,以熵权法与专家打分法确定各指标权重,得到生态系统服务重要性、生态敏感性的评价结果。以自然间断法对生态重要性、敏感性、景观连接度结果分为高、较高、中、低4个等级,运用矩阵叠加法制定分级标准(表1),将生态空间重要性分为极重要、重要、一般重要、不重要、极不重要5个等级。

表1 生态空间重要性评价分级标准表

2.3 生态空间冲突分析

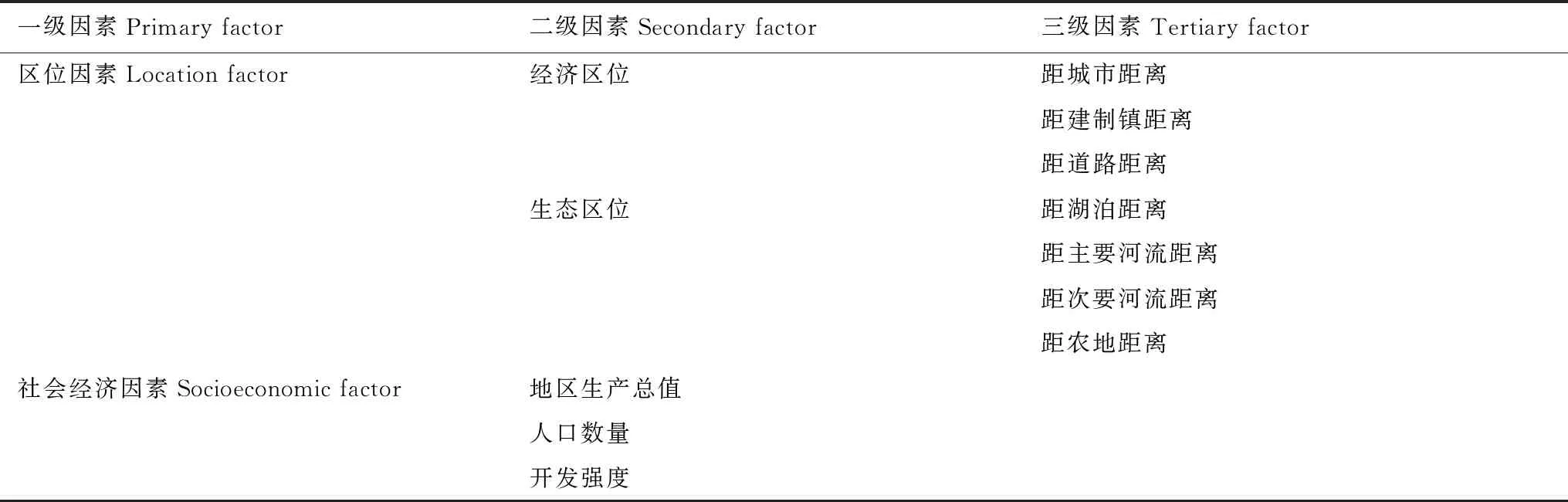

将极重要、重要生态空间与土地利用现状叠加识别建设用地、耕地占用生态空间两种冲突的空间分布。以发生冲突斑块的面积大小来表征该斑块的冲突强度,面积越大,冲突强度越大,研究影响冲突强度的主要因素(表2),并将其作为土地利用变化驱动因子选取的依据。

表2 生态空间冲突强度影响因素

2.4 多情景土地利用变化模拟

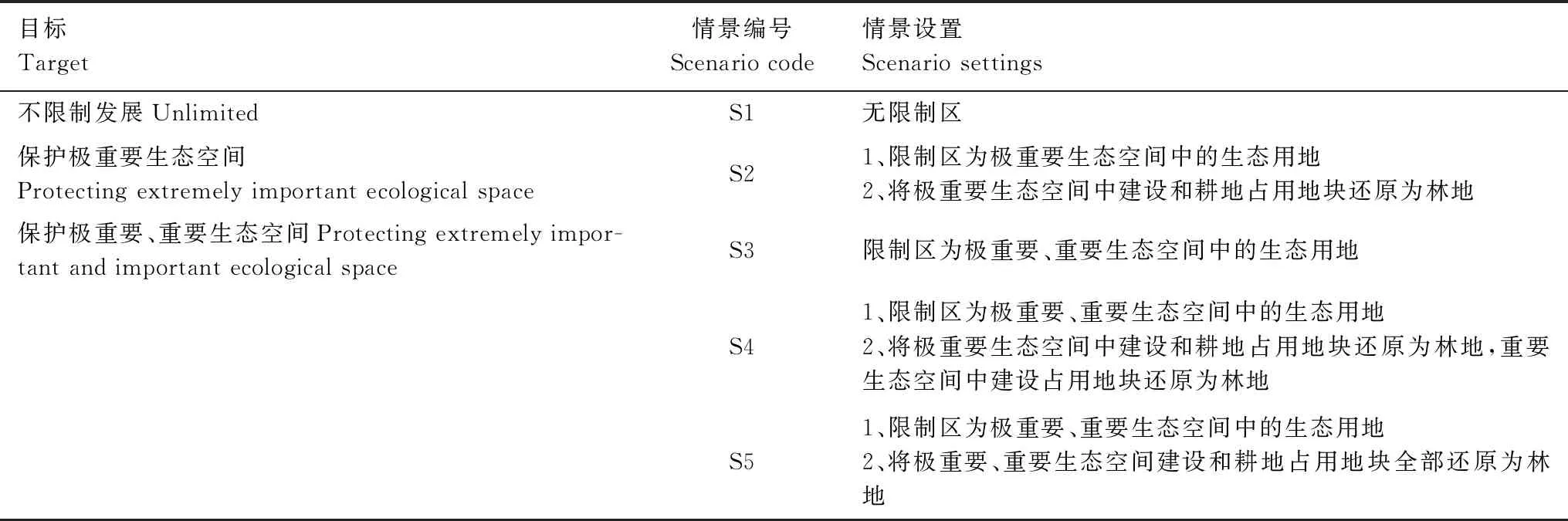

2.4.1 情景设置

设置了3个目标,考虑与土地利用现状冲突中占用生态空间的建设用地和耕地退出条件设置了5种不同的土地利用变化情景(表3)。根据江苏省管控国土重要生态空间政策,昆山市在根据国家生态红线划定指南划定国家级生态红线基础上,增加划定了江苏省省级管控区,并对这些区域实行生态保护,且国家级生态红线的保护优先级高于省级生态管控区。因此,将昆山市重要生态空间分为极重要、重要两个等级,并逐步依次进行保护,在S2、S3情景中设置仅保护极重要生态空间,S2、S3情景中设置增加保护重要生态空间。其次,耕地出于农业需水要求等往往会占用水体周边的生态空间,但根据国家建设用地减量化和永久基本农田制度等耕地保护政策,且耕地具有一定的生态功能,因此设置建设用地和耕地退出方式时优先考虑仅建设用地退出,之后再增加设置建设用地与耕地同时退出。

表3 土地利用变化模拟情景设置

2.4.2 基于Logistic回归的土地利用变化驱动力分析

根据土地利用现状中占用重要生态空间的主要因素,结合土地利用和社会经济发展特点,采用Logistic回归模型筛选土地利用变化的驱动因素,根据接受者操作特征曲线(ROC)曲线下面积的大小分析回归结果的拟合优度,面积大于0.7时(面积范围分布在0.5—1之间)认为结果的解释力较好[34]。筛选出:到湖泊的距离、到主要河流的距离、到次要河流的距离、到建制镇距离、到公路的距离、地区生产总值、高程7个地利用变化的驱动因子。

2.4.3 CLUE-S模型

CLUE-S模型由非空间土地需求模块与空间分配模块两部分组成[35—36],非空间土地需求模块是在对研究区自然和社会经济分析的基础上,模拟目标年份研究区各土地利用类型的需求面积。空间分配模块是在计算土地利用类型的转移概率、转换规则及概率分布的基础上,对模拟目标年份的土地利用需求面积进行空间分配。本文基于2009—2015年的土地利用数据,利用线性指数模型预测各地类在2030年的土地利用需求,根据不同情景设置的要求确定土地利用转变的空间约束等,模拟昆山市2030年土地利用。为了确保模型的准确性,本研究首先基于2009—2015年土地利用数据模拟昆山市2016年土地利用,并与现状土地利用对比,计算Kappa系数来检验模型的精度,再将通过检验的模型及参数等应用到2030年的土地利用模拟中。

3 结果分析

3.1 重要生态空间识别及其冲突分析

昆山市极重要和重要生态空间占全市面积不足1/4,以水域为主,空间上集中分布在南部与北部(图2—图5)。生态空间重要性在空间上呈圈层状分布,由中心向外围重要性逐渐变高。极重要生态空间集中分布在南部的连片湖泊水域,面积约占全域的8%。重要生态空间主要包括北部的大面积水域以及南部的零散水域,中部吴淞江周边也有零星分布,土地利用类型主要为湖泊、河流等水域和湿地(坑塘水面)、园林地等,面积约占全域的15.4%。

图2 昆山市生态系统服务重要性评价结果

图3 昆山市生态敏感性评价结果

图4 昆山市景观连接度评价结果

图5 昆山市生态空间重要性评价结果

极重要、重要生态空间与土地利用现状冲突主要分布在水域周边,距离城市中心较远。在两种冲突类型中,以耕地占用重要生态空间为主,占所有冲突面积的75.07%。冲突强度与距主要河流距离呈显著负相关,越靠近主要河流的生态空间越容易被占用;建设占用生态空间的冲突强度还与距湖泊距离以及距城市距离呈负相关;耕地占用生态空间的冲突强度与到湖泊和主、次河流距离均呈负相关,即耕地占用多发生在河流以及湖泊的周围,这也符合农业种植需水的要求。

3.2 多情景下土地利用模拟结果分析

为验证CLUE-S模型及其参数的准确性,先基于土地利用变化驱动因子等数据模拟了昆山市2016年土地利用,并将模拟后的土地利用与2016年实际土地利用叠加,利用Kappa系数进行精度检验,计算Kappa值为0.89,高于0.75,说明2016年昆山市土地利用模拟结果较为符合实际情况,模型通过了精度检验。利用通过精度检验的模型,模拟了昆山市2030年不同情景下的土地利用。

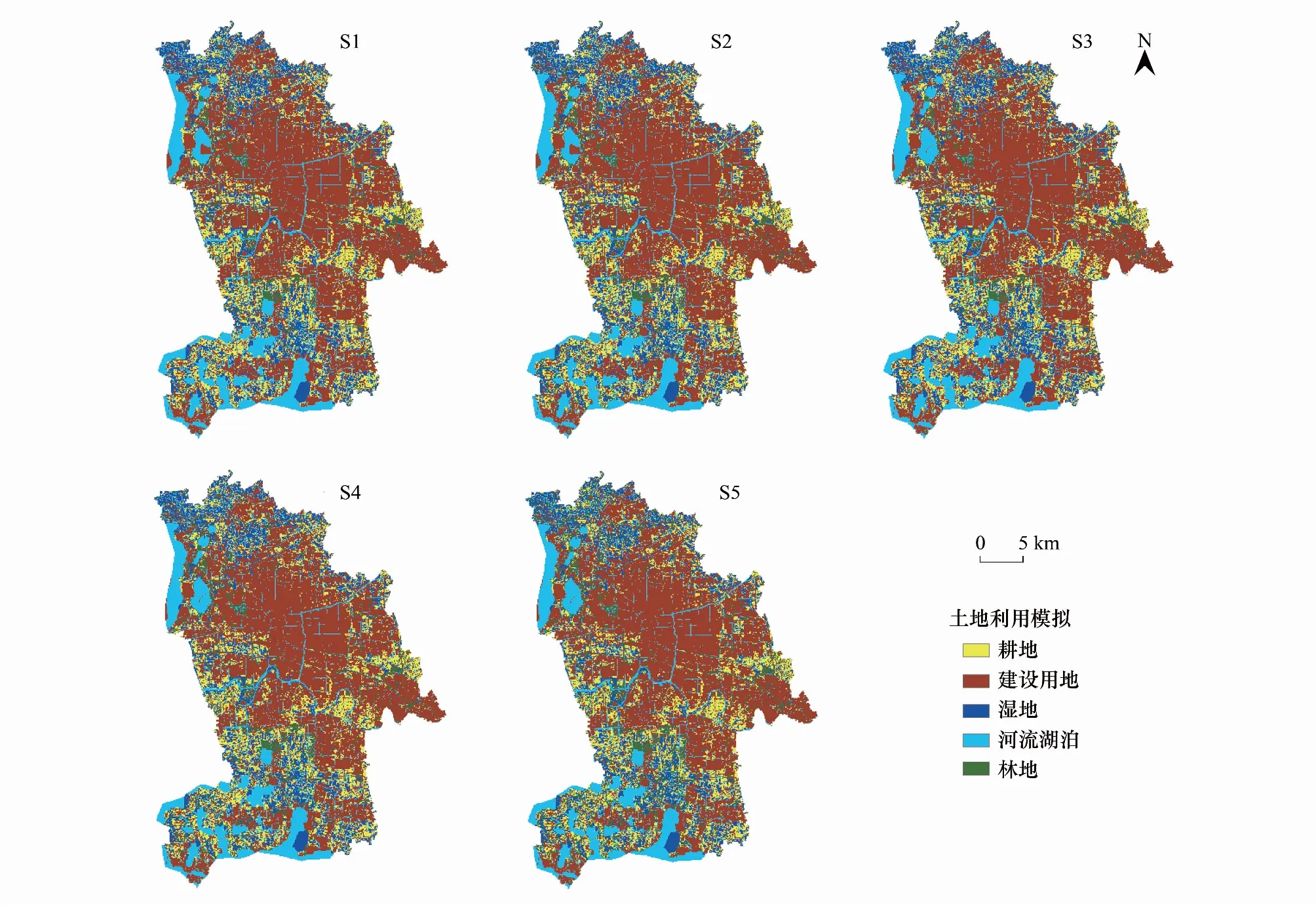

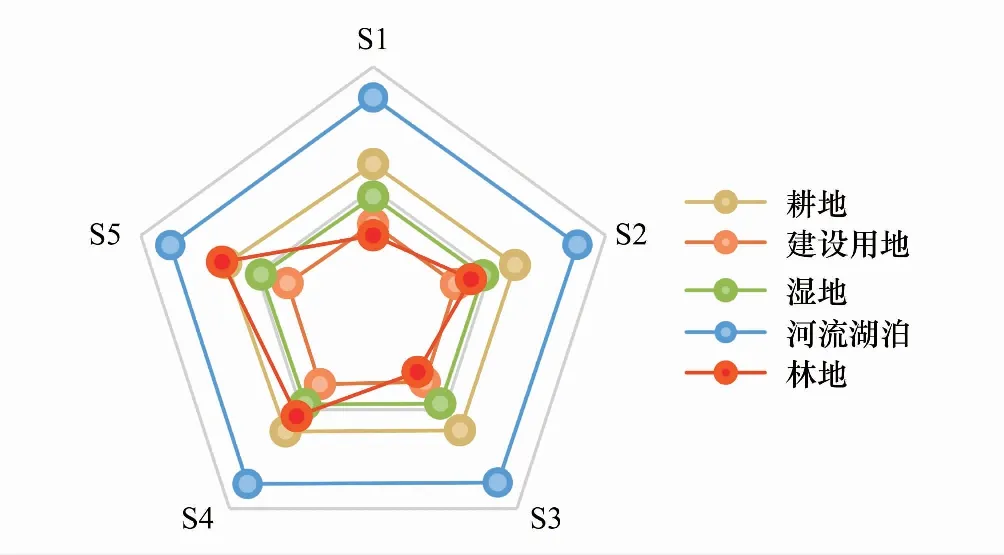

由5种情景模拟结果来看(图6、图7),由于研究区域面积较小,极重要生态空间面积也很小, S1与S2情景下的模拟结果的差异不大,主要表现为耕地、建设用地略有减少,园林地有所增加。而S3将重要生态空间也纳入到限制区域中时,模拟结果发生了一些变化,其空间差异主要体现在S1中北部一些向湖泊内部及城市内部河流扩张的建设用地在S3中并未出现。S4、S5情景是在S3的基础上增加了建设用地与耕地退出为园林地设定,与情景S3相比,S4、S5情景中建设用地与耕地面积少,园林地面积增加,S4情景中园林地主要在昆山市南部、北部区域增加,S5情景中在S4的基础上,其东部地区的园林地也有所增加。随着S1—S5中受保护的生态空间扩大,耕地与建设用地的退出形式增多,不同地类的景观格局发生变化。斑块密度是指景观中包括全部异质景观要素斑块的单位面积斑块数,本研究利用斑块密度表征景观格局的破碎化程度,值越大,景观破碎度越高。结果发现(图8),各个情景下,除林地外,其他地类的景观破碎度变化较小,且均表现出建设用地<湿地<耕地<河流湖泊的特征,林地的景观破碎度差异较为明显,尤其是S4、S5情景下,重要湖泊周边许多建设用地与耕地退出为林地,林地破碎度显著增加,这在一定程度上有利于发挥林地涵养水源、水质净化等功能,保护水源,且对于城市化地区,林地的分散化配置也更有利于满足人类的生态需求。

图6 5种不同情景下昆山市2030年土地利用模拟图

图7 各情景下土地利用类型面积

图8 各情景下土地利用类型斑块密度

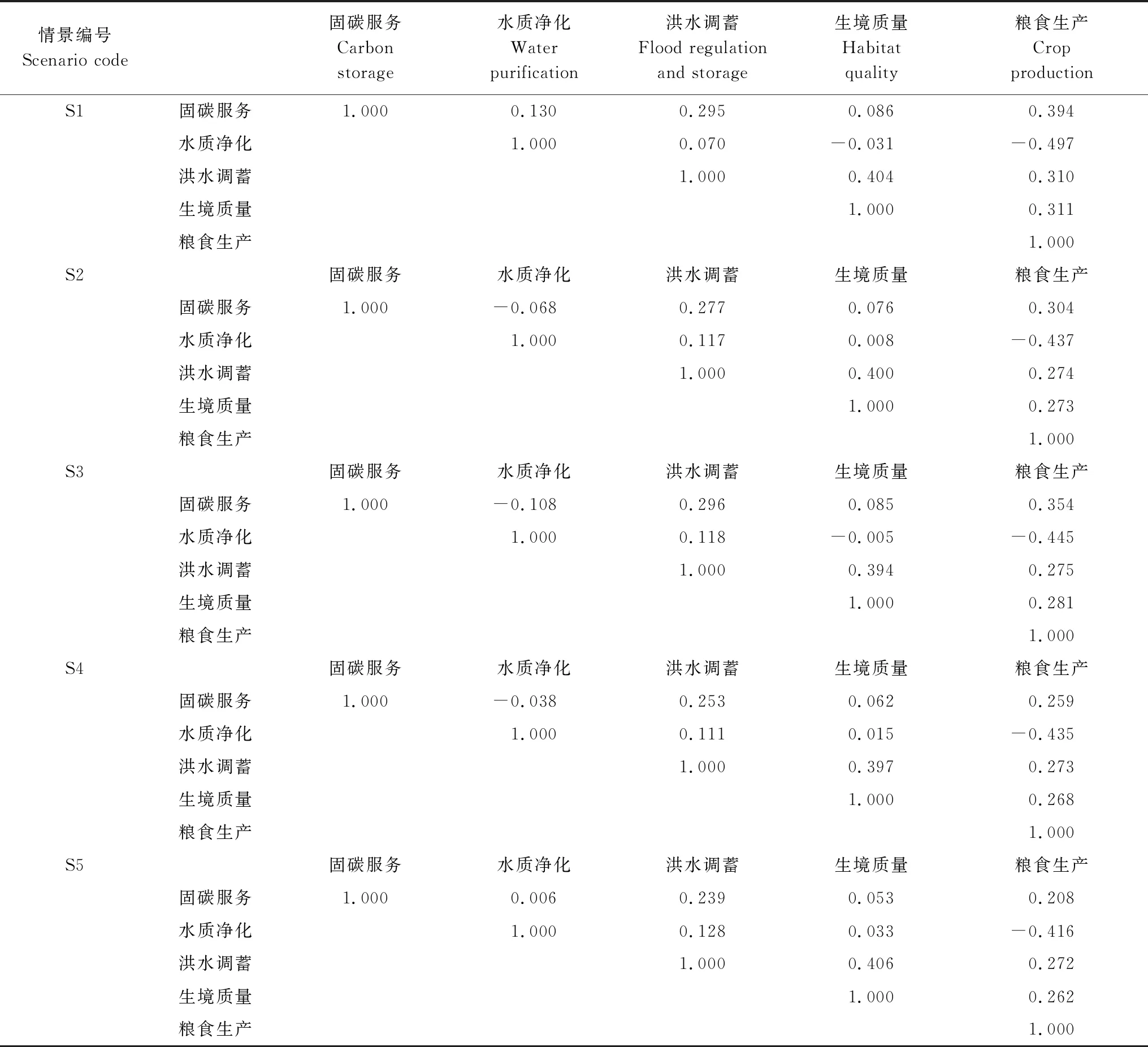

3.3 多情景下生态系统服务权衡协同关系响应及最优情景选择

生态保护情景可以有效提升生态系统服务,但生态系统服务往往具有明显的权衡与协同关系,这样的关系一般对应着人类需求或社会-生态管理目标间的冲突与共赢关系,管理者通过决策来调节服务间的权衡协同关系,尤其是缓解服务间权衡关系,化冲突为共赢,是实现可持续发展的重要基础。因此,本文探讨了国土生态空间中现存建设用地、耕地不同退出情景下生态系统服务间权衡协同关系的响应特征,以期遴选出利益最大化的土地利用变化情景。研究发现(表4):无论哪种情景下,昆山市粮食生产与水质净化服务均具有强烈的权衡关系,粮食产量的增多很大程度上影响了水质净化的效益,其他服务间以协同关系为主,说明粮食生产与水质保护是目前昆山市土地利用规划的主要矛盾之一;S1情景中水质净化服务与粮食生产具有强烈的权衡关系,其负相关系数远高于其他生态保护情景,说明进行生态保护能够有效地缓解两服务间权衡关系;其次,S2、S4、S5组合和S3、S4、S5组合都是保护力度逐渐加强,而服务间权衡系数越小,说明保护力度越大,服务间权衡关系越弱;然而S3情景相较于S1情景虽然水质净化服务与粮食生产权衡关系减弱,但仍高于其他情景,且导致水质净化与固碳服务权衡关系增加,表明仅进行现有生态用地保护的效果不理想,现存的冲突空间需要有所退出;S4相较于S2情景增加了重要生态空间中建设用地的退出,但其生态系统服务权衡协调关系改变较小,说明“一刀切”的退出并不一定能改善服务间关系,是否退出等问题需要科学地评估而确定。

表4 不同情景下各生态系统服务相关系数

从多情景下生态系统服务权衡协同关系的响应特征来看,实行生态保护可以有效缓解服务间权衡关系,且保护力度越大,效果越好。但昆山市作为快速城市化发展的典型地区,其土地利用不仅要具有较好的生态效益,也应满足社会经济发展的需要。考虑到昆山市土地开发强度已经很高,未来的土地利用结构中建设用地比重应符合减量化发展要求,但短时间内建设用地、耕地均不会出现大幅度减少的情况。而S5情景虽然有效地缓解了服务间权衡关系,但耕地减少了1675 hm2,减少面积较大,不符合耕地保护政策要求;S2的土地利用空间布局上发现昆山市北部的大面积湖泊内有建设用地扩张,不符合社会发展的现实,因此,本文最终遴选了S4情景为昆山市2030年土地利用最优情景。

4 讨论与结论

4.1 讨论与启示

本文基于自然演化、保护重要生态空间前提下耕地和建设用地不同退出方式等5种情景下的土地利用,对其进行生态系统服务响应评估分析,综合考虑地方实际土地利用结构的合理性、不同情景方案下生态系统服务权衡协同关系,遴选最优土地利用情景。

结果表明:不限制发展情景(S1)易导致区域生态系统服务恶化,服务间权衡关系增强,不利于区域的可持续性发展;生态保护情景(S2、S3、S4、S5)相较于不限制发展情景(S1)能够有效地缓解服务间的权衡关系。但结果也显示:过度生态保护并不是最合适的,如S5情景中,除保护极重要和重要生态空间中的现有生态用地外,还对两类空间中的现存建设占用和耕地占用生态空间全部退出为园林地,其生态保护力度最大,但该情形下耕地大面积减少,这显然与当前国家严格保护耕地政策是相违背的,也是不现实的。同样保护力度过小也不行,比如S2情景,仅对极重要生态空间的生态用地进行保护、退出建设占用生态空间为园林地,就可能出现其他生态空间中的生态用地被再次建设占用的情形,生态保护效果不理想。S3与S4情景在S2情景基础上增加了对原有极重要和重要生态空间中的生态用地的保护,并逐步增加极重要生态空间中耕地占用地块退出和重要生态空间中建设占用地块的退出条件,结果差异是S4情景下关键生态系统服务的权衡与协同关系明显优于S3情景,表明S4情景下区域生态系统服务供给能力得到了提升和优化。

研究也同时表明,在区域高质量发展要求下,实现经济社会发展与生态环境保护协同发展,要在生态保护中避免“一刀切”做法,须权衡好国家既有不同政策之间关系,不能为了保护而保护;同时也要坚持科学评估为基础,开展生态空间重要性的分级分区评价,对不同重要性程度的生态空间中的现存建设用地和耕地,要依据其影响程度分批分类地有序退出。其次,重要生态空间内的现存建设用地和耕地的退出,会因所选退出斑块的面积大小、布局位置以及重要生态空间本身主导服务功能等的不同的而呈现出不同的生态系统服务响应特征;因此,围绕重要生态空间现存用地斑块退出的生态影响规律与特征,如退出斑块面积阈值、退出斑块的空间配置特征等方面的问题,也是需要学界进一步深入探讨的课题。

此外,本文的研究框架具有广泛适应性,可应用到其他研究区的研究中,但不同研究区的评价指标和结果可能有所差异。首先,生态系统服务重要性、敏感性的评价应当根据研究区的实际情况选择指标,如大区域应该更加全面地考虑整体生态功能,而小区域则应更具有针对性。其次,CLUE-S模型更适用于中小尺度的土地利用模拟,在大区域尺度研究时应选取其他土地利用模型。最后,不同发展类型的研究区其重要生态空间的冲突分布、影响因素可能有所差异,昆山市作为快速城市化且农业发达地区,其冲突主要与距离水体距离相关,粮食发展与水质保护是目前土地利用规划的主要矛盾之一,而以工业主导区可能主要的权衡关系是碳固持和水质净化等,则其不同情景下生态系统服务的响应规律必然与昆山市不同。因此,运用本文的研究框架应结合研究区的实际情况与发展特点。

4.2 结论

本文以昆山市为例,识别国土重要生态空间中现存建设用地与耕地的冲突空间分布及其影响因素,结合现有政策设计生态保护情景,多情景模拟并评估重要生态空间中耕地和建设用地不同退出方式下的生态系统服务响应特征。主要结论如下:(1)昆山市生态空间重要性呈圈层状分布,由中心向外围逐渐升高,极重要和重要生态空间占全市比例不足1/4,以水域为主。(2)极重要、重要生态空间与土地利用现状冲突主要分布在水域周边,耕地占用重要生态空间的冲突最为突出,占所有冲突面积的75.07%,冲突强度与距主要河流距离显著负相关。(3)综合地方实际土地利用结构的合理性与不同生态系统服务的权衡协同关系来判断,重要生态空间中耕地和建设用地退出方式不同,则其生态系统服务响应也明显不同。生态保护情景相较于不限制发展情景能够有效地缓解服务间的权衡关系;但过度生态保护并不是最合适的。因此,在区域高质量发展要求下,国土空间规划必须重视生态保护,在保护中要避免“一刀切”问题,须权衡好不同国家既有政策之间关系;深入研究重要生态空间内的现存建设用地和耕地退出特征的响应规律,对指导国土空间规划管理有着重要的理论和现实价值。