节日文化空间中的民族交往交流交融

——以四川凉山彝族火把节为例

2022-11-25钟梅燕

钟梅燕

(北方民族大学 国家民委中华民族共同体研究基地/马克思主义学院,宁夏 银川 750021)

2021年,习近平总书记在中央民族工作会议上指出: “必须促进各民族广泛交往交流交融,促进各民族在理想、信念、情感、文化上的团结统一,守望相助、手足情深。”[1]我国各民族传统节日是中华传统节日文化的重要构成。现如今,各民族传统节日在文化交流互鉴中相互影响,凸显了节日文化在培育中华民族共同体意识方面的重要作用。四川彝族火把节主要分布在凉山彝族自治州西昌市、昭觉县、普格县、布拖县、喜德县、冕宁县、越西县,攀枝花市米易县、盐边县、仁和区,泸州市叙永县,宜宾市屏山县以及甘孜州的九龙、泸定两县[2](167)。2006年,四川凉山彝族火把节被列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2010年,又被联合国教科文组织列为 “世界非物质文化遗产审批项目” 。近年来,各级政府和地方民众越来越重视火把节的保护和传承,注重发挥和利用其社会功能。

目前,学术界对火把节的研究主要集中于三个方面:一是从火把节的仪式、起源及其发展转型和持续性角度进行研究;二是从火把节促进旅游业发展和乡村振兴等角度进行研究;三是关注凉山彝族火把节包蕴的思想政治教育资源及其运用。总体来看,这些研究对火把节促进各民族交往交流交融的重要意义关注不多。目前,彝族火把节已经超越了单一民族范畴,成为多民族共享的节庆。共享节日文化是促进各民族交往交流交融的重要方式,对非物质文化遗产的合理转化和利用、建设中华民族共有精神家园具有重要意义。本文在已有研究基础上,从时间、空间、内容、媒介等维度分析凉山彝族火把节文化空间的发展演变及其对各民族交往交流交融产生的积极影响。

一、从民间节日到区域文化:凉山彝族火把节的发展演变

凉山彝族自治州是四川省最大的彝族聚居区,境内分布着汉族、彝族、藏族、蒙古族等多个民族。火把节是凉山彝族自治州规模最大的民间民俗文化活动,其时间安排略有不同,但都在农历六月二十四日前后。关于火把节的来历,彝族民间社会异说众多,其中最盛行的是彝族英雄团结民众,斗败天神恶魔,与邪恶和灾害抗争的故事。彝族人民为了纪念这件事,每年以传统方式击打燧石点燃圣火,燃起火把,走向田野,祈求风调雨顺、来年丰收,久而久之,便形成了一年一度的火把节[3]。传统火把节以火为核心,其仪式按照 “祭火、庆火、颂火、传火、送火” 的顺序历时三天三夜。马长寿说: “火把节之日,罗彝不仅火炬游行,以游行在夜间,白昼尚有斗鸡骨、斗石、斗竿、掷布、驰马诸戏。一日不足,续以一日。再续以往来宴贺又一日。与年节三日之乐可相埒匹矣。”[4]

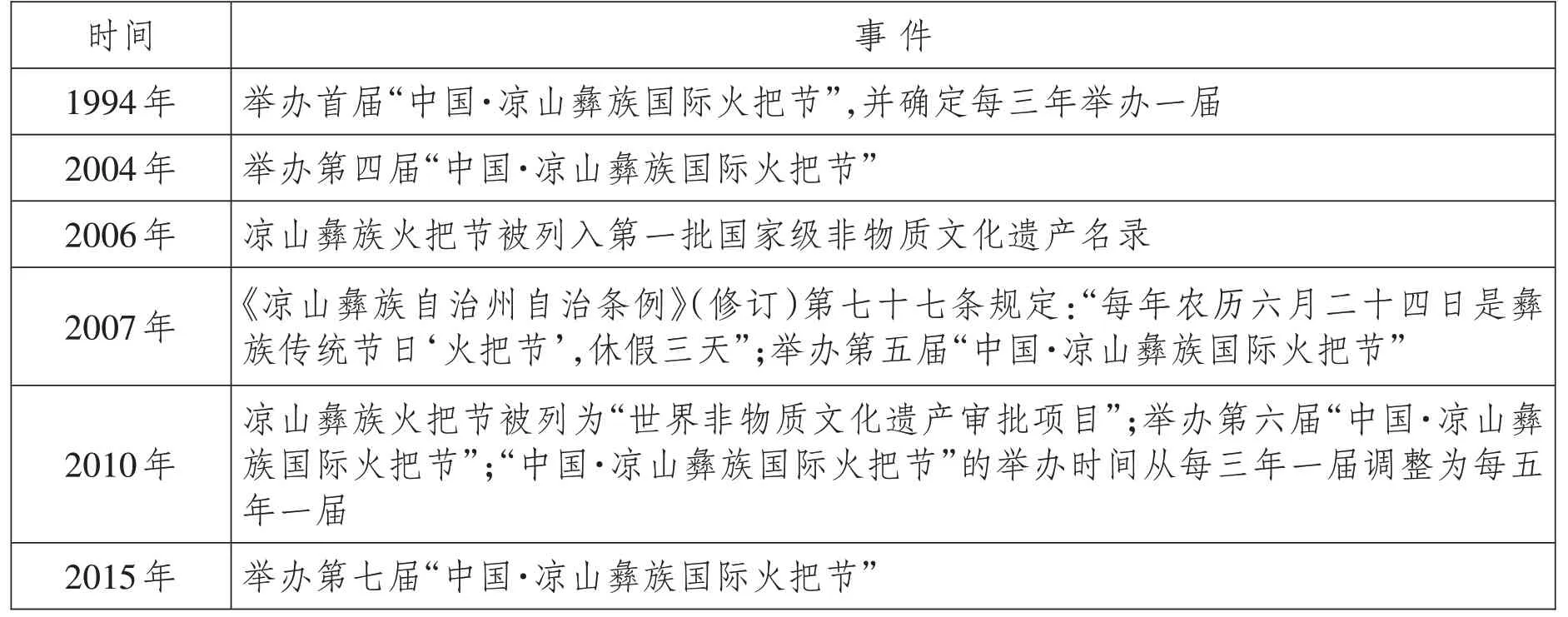

凉山解放前,受当地复杂的地理、气候、经济等因素影响,火把节只是彝族村寨内小规模的传统节日。1978年,行政区划调整,西昌地区所属西昌、德昌等县并入凉山彝族自治州。随着党的民族政策和民族区域自治制度的实施,凉山彝族自治州以当地丰富多彩的文化活动为依托,挖掘、恢复民族文化,火把节亦随之而变,其社会功能随着时代的变化而发展演变(见表1)。

表1:火把节大事记

由表1可知,经过转型与重构,凉山彝族火把节发生了全面而深刻的变迁。凉山彝族火把节源于民间,是当地彝族人自发组织并参与的一个民间节庆活动。1993年以前,火把节主要在村寨中代代相传,分属于普格、布拖等传统彝族村寨,无官方指定地点。打火把仪式的场地主要在彝族村寨,参与者都是当地村民。如今,凉山彝族自治州有两种类型的火把节,即由县政府号召、各乡镇组织且参加一年一度的凉山彝族火把节和由州政府组织、各县参与的 “中国·凉山彝族国际火把节” 。1994年,凉山彝族自治州以官方名义举办了首届 “中国·凉山彝族国际火把节” ,将村寨火把节仪式迁移到凉山彝族自治州州府西昌市。自此,在政府推动下,火把节迅速发展,影响力倍增,逐渐成为驰名全国、享誉海外的 “中国民族风情第一节” 。这一阶段,火把节的主要特点是,节庆举办地点在州府西昌,主要由政府组织,打火把仪式的场地在西昌大巷口、刘伯承与小叶丹结盟塑像等区域,主要活动包括千人 “朵洛荷” 表演、传统少数民族体育比赛、文艺演出等。

2007—2016年,随着 “中国·凉山彝族国际火把节” 的举办,火把节有了新变化。除州府西昌主会场外,还增设了两个分会场;打火把仪式场所相应地设在西昌火把广场、航天大道一带,普格火把广场和布拖火把广场。2017年以来,火把节的举办方式又有所变化,主要体现在三个方面。一是打火主题回归自然,火把节仪式地点不在城区。这主要是为了展现原生态的火把节和绿色生态田园西昌,同时也体现了安全、节俭办节的理念。二是打火把仪式场所从州府西昌火把广场移至西昌市洛古波乡、四合乡、大箐乡,昭觉县等地。三是参与民族更多,活动更加丰富。越来越多的当地群众和游客共同参与火把节。除传统节庆活动外,还举办万人火把和万人 “达体舞” 狂欢、 “中国·凉山(西昌)文化旅游发展高峰论坛” “文旅中国·魅力博览——魅力中国城市文旅项目推介暨项目签约仪式” 等活动,形成了现今火把节的基本主题内容、仪式过程和活动规模。

总之,彝族火把节的形成和发展是一个渐进的过程。在此过程中,火把节的内涵随时间变迁而逐渐丰富,形式日益多样化,规模不断扩大,从一个小型的民间节日成长为一个大型的地方性聚集活动。正如有学者所言,火把节已成为凉山地区各民族共同的、综合性的节日,在相同文化特征的一定区域内成为一种共象,逐渐形成了凉山地区的一种区域性节日文化。火把节不再仅仅是专注于崇拜和娱乐的节日,而是发展为展示该地区民俗文化特色的重要平台,成为政府大力推广的文化符号[5](13)。

二、多元传播与场域拓展:火把节的文化空间重构

对于传统节日,民俗学家认为, “今天仍然活在我们的现实生活之中的所谓‘传统节日’应该被理解为具有传统属性的现代节日”[6]。火把节是彝族传统文化的象征符号之一,也是其天文、农耕、宗教、舞蹈、音乐、服饰、饮食、诗歌等的载体。近年来,随着旅游业的发展,各民族交往交流日益密切,火把节的节日文化空间明显扩展,其象征符号、文化内涵、功能作用均发生了整合与变化。

(一)时间维度

传统节日在当下时间的表征是以公历日期呈现的,即现代人是通过公历时间来界定传统节日日期的。在过去,火把节的时间是固定的,相沿成习,具有历法功能,故彝族先民在农历六月二十四日举火过岁或祈岁的记载见诸各种史籍。但随着时间的推移,火把节的时间发生了相应的变化,其历法属性逐渐减弱。政府统一办节后,指定州府西昌作为过节地点,有时将火把节的时间提前或推后。例如,2012年,按农历算,有两个闰四月,于是当年的火把节时间出现了两个农历六月二十四日,即公历7月12日和8月11日。当年又恰逢凉山彝族自治州成立60周年,为统一火把节的日期,州政府将火把节统一定为6月24日。此外,从节日时段来说,传统的凉山彝族火把节一般历时3天,而现在的火把节时间延长了,主要原因是增加了节庆游艺、经济贸易、城市景观装饰、节日民俗展览等活动。

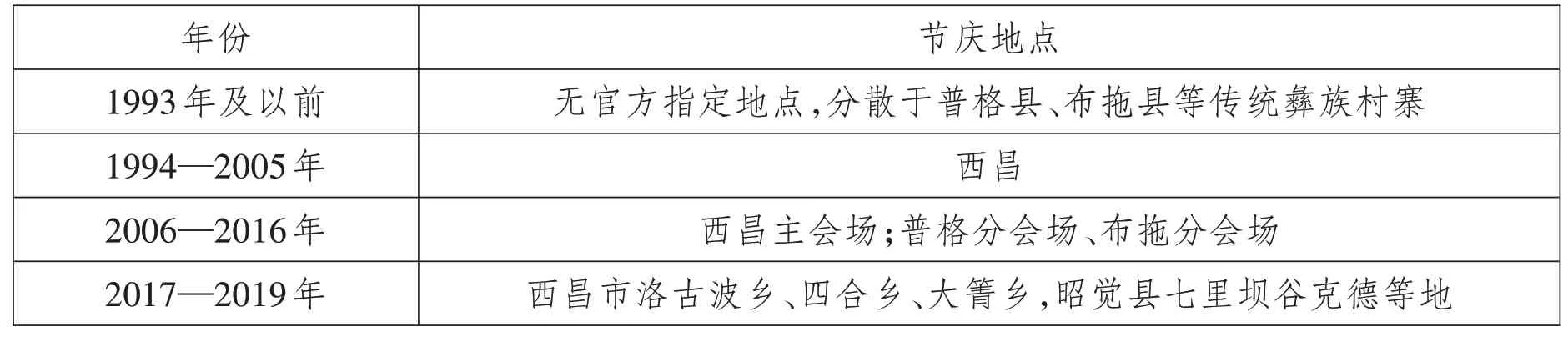

表2:凉山彝族火把节办地点和仪式场所

(二)空间维度

传统节日文化的空间维度变化主要表现为主场域的变化,即传统彝族村寨→城市→特色乡村(见表2)。在首届 “中国·凉山彝族国际火把节” 之前举办的历次火把节无官方指定地点,分散于传统彝族村寨,1994—2016年,火把节仪式场所被移至西昌。2017年,仪式场所由西昌火把广场移至昭觉县和西昌市洛古波乡、四合乡、大箐乡。节日空间分为主会场和多个分会场。在城区不举行火把狂欢活动,而分会场不仅遍及火把之乡的普格、布拖两县,还将洛古波乡等几个片区组织在一起过节,一改过去相对独立、各自举行的状况。由此,火把节主场域从传统彝族村寨移至城市,再由城市回归特色乡村,节日文化空间范围进一步拓展。火把节期间,城市景观装饰、博物馆和展览馆等公共文化机构进行节日民俗展览及特定场域的节庆游艺活动。不仅如此,节日文化空间还扩展到虚拟空间,传统节日视觉符号在虚拟空间中得到展示。

(三)内容维度

第一届 “中国·凉山彝族国际火把节” 的举办不仅有力宣传推广了彝族火文化,而且使其内容、仪式等体现出传统与现代共存的新变化。统而观之,虽然凉山各地火把节的内容和形式有一些区别,形成了所谓的 “布拖模式” “普格模式” “西昌模式” ,但其传统仪式与核心内容是相对固定和大体一致的,即祭祀、祈年、驱害和娱乐。《凉山彝族自治州志(1991—2006)》记载了民间火把节的主要内容。

每年农历六月二十四日,彝族村寨多举行摔跤、斗牛活动。身着节日盛装的青年男女跳起大三弦。天近傍晚,暮色苍茫,人们点燃火把环四野,绕山岩,驱杀虫害,祈求丰年。未婚男女青年成双成对,隐入林岩,倾吐爱慕之情。[7](1218)

改革开放以来,彝族火把节的内容发生了较大变化。20世纪70年代末,火把节的内容和规模逐步扩展,成为城乡人民共同的文化体育盛会,尤其是20世纪90年代,火把节突破地域界限,并定名为 “中国·凉山彝族国际火把节” 。在进行传统摔跤、斗牛等活动基础上,还增加了文艺表演、美术书法摄影比赛、选美、服饰表演、民俗小吃等内容。1997年以后, “中国·凉山彝族国际火把节” 还增加了物资交流、经贸洽谈、招商引资、旅游观光、水上运动及学术交流等内容。显而易见,现在的火把节内容更加丰富,娱乐性不断增强,体现出传统与现代节日内容共存的趋势。

(四)媒介维度

传统火把节主要依靠口头叙述和面对面的交流,将火把节的历史渊源、神话故事、传统仪式等在彝族民间社会代代相承,相沿成习。火把节庆典时,人们共同走向火把场,让更大范围的人际传播和群体传播成为可能。近年来,火把节的传承形式日趋多样化,书面文化传播发挥的作用日益突出,借助传统仪式和文字涌现出一系列与此相关的文化活动。例如,2014年,普格县出版了诗歌集《火把节的火把》,还面向全国发起 “火把杯” “火把文化体裁原创彝汉双语诗歌和论文大赛” 等。书写文化使得火把节的节日空间得以延展,实现了跨民族、跨地域、跨文化传播。在新媒体时代,还有了影像记录传播方式。火把节期间,国内各大媒体通过多种方式记录和报道火把节。例如,2007年,中央电视台 “探索与发现” 栏目组走进凉山,拍摄了相关专题纪录片,作品《寻找取火人》《火舞者》先后在中央电视台、四川电视台及凉山电视台播出。2019年,火把节晚会首次用5G网络直播,推动了火把节更大范围的传播。2021年,在中央电视台中秋晚会的舞台上向全世界观众展示了凉山彝族火文化,让观众领略了博大精深的中华文化。显然,凉山彝族火把节以多样化形式出现在民众面前,尤其是随着自媒体平台的异军突起,火把节的参与人员更广泛,传播更便捷。

综上可知,当前,火把节在时间、空间、内容、媒介等方面发生了重构和变化,实现了节日文化空间的延展,参与人员越来越多,逐渐成为各民族共享共用的节日文化符号,各民族交往交流进一步增强,从而在深层次加强了民族交融。

三、共享节日文化空间:火把节中各民族的交往交流交融

有学者认为,节日是文化传播与传承的重要载体,也是文化交融的重要体现及发生的重要场域[8]。现在,凉山彝族火把节逐步实现了从传统到现代的转型,作为地方性节日,其意义不再局限于传承火把节的内涵和仪式,而成为当地各民族和睦共处、共享互动的重要平台,是当地政府促进民族团结进步的重要载体,发挥着促进民族交往交流交融的重要作用。

(一)经济发展:民族交往的驱动力

在乡村振兴背景下,许多传统节日的经济贸易功能越来越突出,凉山彝族火把节也是如此。它通过举办国际火把节等方式将传统节庆与旅游业相结合,现在它已成为当地一张响亮的文化名片。同时,在保持火把节基本内涵的基础上,当地政府与时俱进,把握时代特征,积极拓展外延,吸收、接纳新元素,在旅游活动项目开发过程中重视民众的参与感和体验感,注重火把节传统旅游对周边地区的辐射和影响,确保火把节不断创新,持续发展。

随着节庆旅游的发展,游客数量迅速增长。据统计,2007年第五届 “中国·凉山彝族国际火把节” 期间,全州共接待游客132.45万人次,同比增长31.77%,旅游总收入2.058 2亿元,同比增长83.6%[9]。2008年,火把节旅游品牌为当地吸引投资315.34亿元。2015年第七届 “中国·凉山彝族国际火把节” 期间接待游客达302万人次[10]。2016年彝族火把节共吸引游客326.39万人次[11]。由上述统计数据可知,火把节有力促进了当地文旅产业的发展,改善了居民的经济生活。

火把节不仅带动了当地旅游业的发展,加强了各民族间的经济往来,使经济发展成为民族交往交流交融的驱动力之一。据凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会的统计,2019年凉山彝族火把节期间有390.69万人做客凉山。火把节既为当地居民与外地游客之间的互动交流提供了载体,也为各民族及其文化的相互接纳和交融增添了契机。旅游业的发展自然使民族间产生了经济交往的需要,凉山彝族火把节使得来自各民族、各地区的更多参与者齐聚凉山,不仅增强了交流互动,加强了经贸合作,促进了旅游消费,增加了旅游、商贸、服务等行业从业人员的收入,也推动了凉山彝族自治州的经济发展,一定程度上缩小了各民族的经济发展差距。

(二)节日仪式:民族交流的助推器

有学者指出: “互动仪式具有情感连带的功能。民族传统节庆仪式、节庆活动的举行,产生了民族文化的场域,在这个场域里,文化的能力得以释放,‘文化势能’得以产生。”[12]在火把节期间,人们不论亲疏,欢聚一堂,载歌载舞,分享美食,其乐融融。节日不仅成为联系感情的方式,也是处理社会关系的良好方式,平常无法拉近的关系或在生活中积累的矛盾,在火把节的活动和氛围中都容易得到解决。在筹备、组织、举行火把节的过程中,不同民族群众通力合作参与火把节仪式,共同庆祝。活动的组织者、参与者不仅包括彝族群众,还包括当地其他民族群众和外地游客。这一合作过程是心理、情感、思想的交流和各民族群众的互动过程。由此可见,通过火把节这一节日文化空间,各民族群众共同参与,广泛协作,有利于培育民族团结意识。

凉山地区积极打造传统节庆,群众广泛参与,贴近生活。在各民族交流沟通的平台上促进 “你中有我、我中有你” 文化共生互鉴形态的形成,通过共享传统节庆,各民族的联系日益紧密,互动交流更加频繁,对彼此风俗习惯、行为方式的了解、认同和理解不断加深。例如,选美比赛注重与游客的互动,观众投票决定比赛名次。参与选美者除了要有靓丽的外表,还要用国家通用语言进行自我展示和才艺表演。火把节上独特的文化活动仪式发挥着独特的人际交往功能和社会整合功能,是民族团结的黏合剂[13]。

通过火把节,各民族在欢乐祥和的节日气氛中深化感情,形成集体记忆,促进交流,增强中华文化认同,民族交往交流交融更加便捷、直接、有效,体现了 “语通、情通和性通” 的社会交往效应,有利于铸牢中华民族共同体意识。

(三)共享节日:民族交融的重要载体

民族交往交流交融是一个层级递进的关系结构。民族交往是基础,民族交流是深层次的交往,民族交融是民族交往交流交融的本质和根本指向,居于交际理论中高阶位的心态文化间层级[14]。交往是交流和交融的前提,交融是交往交流落实到文化层面的成果,是培育和铸牢中华民族共同体意识的文化基础。

凉山彝族火把节在长期的发展中,其内容和形式不断丰富。例如,2006年西昌市修建凉山彝族自治州标志性建筑——民族文化艺术中心及火把广场,而火把广场的重要符号是象征各民族大团结的56根红色火炬形巨柱,由此,火把广场打通并连接了传统与现代、地方与国家、民族文化与国际形象等多重符号。

火把节作为彝族传统节日,是民族交往交流交融的重要载体,它使当地群众和外地游客齐聚一堂,共度节日,分享文化,感怀历史,民族文化、区域文化和国家认同在共同的参与实践中逐层推进、叠合、深化。同时,它以跨民族的方式使更多民众了解了彝族火文化,扩展了各民族交往交流交融的维度和空间,极大地推动了当地民族团结进步事业的发展。

四、结 语

通过对凉山彝族自治州火把节的考察可知,与传统火把节相比,现如今,火把节在举行时间、活动空间、主要内容、传播媒介诸维度发生了明显变化,从民间节日演变成一种区域文化,并且成为多民族共享的节日庆祝活动,为民族交往交流交融提供了媒介和载体,对铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。

第一,火把节有了新的内涵和意义。彝族传统文化是凉山地区文化的集萃,而火把节文化又是彝族文化中最具代表性且受当地人重视的盛大节日,在长期的发展过程中,它对彝族人的生产生活、思想意识、价值观念等具有重要的引导和凝聚作用。在新时代,凉山彝族火把节的参与者不断增加,社会影响力日益提高,古老的节日在保留了核心元素的基础上得到了很好的传承和转化。由于多民族的参与,它又被赋予民族团结、国家认同的新内涵和意义。2007年,《凉山彝族自治州自治条例》规定: “每年农历六月二十四日是彝族传统节日火把节,休假三天。” 由此,它成为当地各民族共同的节日。2020年11月1日,《凉山彝族自治州民族团结进步条例》颁布实施,其中第八条规定:每年火把节当月为自治州民族团结进步宣传月,自治州各级人民政府每年应当确定主题,集中开展民族团结进步宣传教育活动。每年火把节前一天为自治州民族团结进步节,放假一天[15]。2011年7月,米易县麻陇彝族乡举行庆祝中国共产党成立100周年暨第三届麻陇彝族火把节,当地彝族群众与各地游客共庆火把节,活动主题是 “民族团结促振兴 感恩火把献给党” 。

第二,火把节逐步成为当地各民族共享的节日文化空间。近年来,随着凉山彝族火把节影响力的提高,其参与主体更加广泛和多元,包括政府、企业、媒体和普通民众,参与者从村内扩大到村外,从本民族扩大到国内外游客,一定程度上,游客成了主角,主人则成了旁观者。凉山彝族火把节不再是地方独享的节日,而是各民族共有共享的节日和精神财富。这一节日文化空间中的诸活动使彝族、苗族、汉族、藏族、纳西族等民族在物质、文化、艺术等方面相互借鉴、相互影响,中华文化认同得到充分表达,各民族交往交流交融进一步加强。各民族因为节日共享而跨越了民族边界,形成语言互通、文化交融, “你中有我、我中有你” 的共生社会。由此可见,共享节日文化空间可以促进各民族交往交流交融,成为铸牢中华民族共同体意识可资借鉴的重要路径。

第三,共享的节日文化符号是民族交往交流交融的重要载体和有效媒介。通过凉山彝族火把节的考察可以看出,共享的节日文化空间既展演了民间文化,还增加了各族人民交流接触的机会,是彝族与其他民族彼此深入了解的重要动力。这个由多民族共同参与的文化空间及仪式活动,是各民族历史文化长期积淀、交融的呈现。