基于“两个过程”的初中数学拓展性课程教学实践与思考

——以“怎样把弯路改直”为例

2022-11-25王思凯

王思凯

(华东师范大学教师教育学院 200062)

叶立军

(杭州师范大学基础教育发展中心 311121)

1 问题的提出

数学拓展性课程作为基础性课程的延伸和补充,坚持“以生为本,个性发展”原则,对于学生认知结构的完善、学习能力的提升等具有重要意义,是新时代深化教育改革的必然需求[1-2].拓展性课程定位于对基础性课程中有关学生核心素养发展方面的延伸与不足之处的补充,为学生核心素养的发展提供充分的支持[3].面对新时期教育教学变革凸显素养本位的时代要求,数学拓展性课程的教学应以学生数学核心素养的发展为旨归,促使学生在经历数学知识的概念性理解中获得个性化的成长.

然而在实际教学中,数学拓展性课程的实施效果却不佳,表现出课堂“以练代学”而异化为基础课程教学内容的巩固与加深[4]、重知识习得轻过程建构而忽视学生的思维发展等问题,从而难以在课堂中有效落实核心素养的培养.核心素养的发展以知识掌握为前提,回归学生本体,从数学知识发生发展过程和学生认知过程设计教学过程是落实数学学科核心素养的关键[5].是以数学拓展性课程的教学应立足学生的基础设计教学活动,强调数学知识发生发展的合理性,体现学生数学思维的发展过程.本文以“怎样把弯路改直”教学内容为例,阐述如何基于“两个过程”实施初中数学拓展性课程的教学,以期为教师在实践中开展拓展性课程教学提供借鉴与参考.

2 教学内容解析

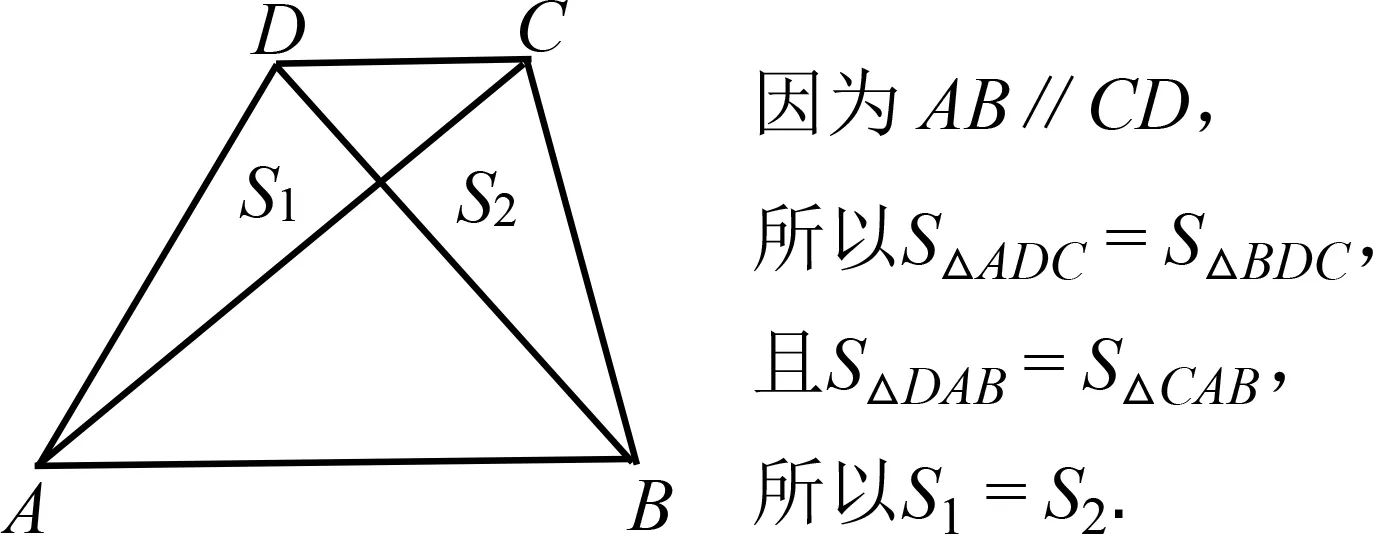

“怎样把弯路改直”教学内容选自浙江教育出版社出版的由许芬英、叶立军、张宗余主编的数学拓展性课程系列教学用书《义务教育拓展性课程 数学新探索》七年级下册第1章第1.4节,由教师B于“学为中心”的初中数学拓展性课程名师课堂教学观摩与研讨活动中执教.本节课以等积变形为主题,以平行线这一基本图形为前提,通过寻找和构造平行线以实现三角形的等积转化.平行线作为初中平面几何中的基本图形之一,主要表现为两个功能:一是迁移角,通过“两直线平行,同位角相等,内错角相等,同旁内角互补”进行不同角之间的互相转换,已呈现在基础性课程中;二是迁移面积,通过“平行线等积变形”求图形的面积,并未正式出现于基础性课程,这也是本节数学拓展课所要体现的.

几何源于图形面积的测量,求图形的面积是平面几何中的基本问题之一.等积变形是指当一个图形的形状发生了变化,而其面积始终保持不变,因而常用于计算图形面积,尤其是求解不规则图形的面积.本节课是在学完基础性课程中的平行线及图形的平移后开设的一节拓展课,由“两条平行线间的距离处处相等”的性质发现“等底等高”“同底等高”“同高等底”三种等积变形类型是教学的关键.

3 基于“两个过程”理念的拓展课教学实践

为避免等积变形的教学异化为基础性课程中求图形面积的一节习题课,教师B以培养学生基于数学建模过程解决实际问题的思维作为本节课教学的落脚点,按照数学建模的基本流程设计教学活动,采用生活中“怎样把弯路改直”的实际问题引入,将之抽象为数学问题引出教学主题,在寻找并建立数学模型从而解决实际问题的过程中展开等积变形内容的教学.

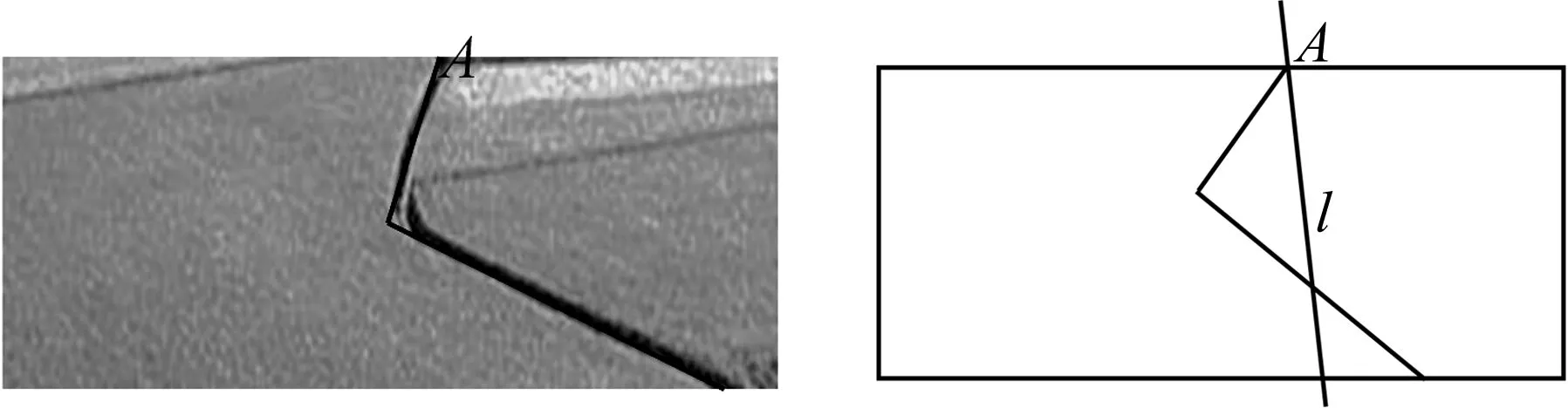

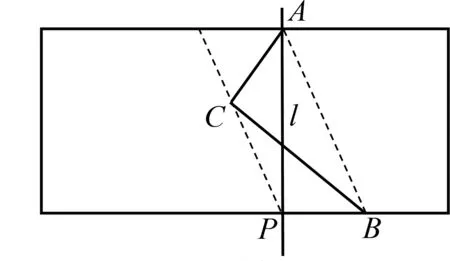

实际情境 如图1所示,要把一片农田中的折线型道路改成一条直路,使道路两边的农田面积保持不变,且道路经过端点A,应该怎样改?请你画出示意图,并说明理由.

图1 图2

3.1 析取关键要素,抽象数学问题

教师B从实际问题的条件背景出发,设计问题链引导学生析取图1中的关键要素“折线型道路”,将之数学化为几何图形“折线”,然后用数学语言表达实际问题,即在图2中经过点A画直线l,使得直线l两侧的面积与原来相同.

设问1:你能从实际情境中得到哪些信息?

设问2:图1中的道路可以抽象为什么图形?

设问3:把这一条折线改为直线的前提条件是什么?

3.2 联系先验知识,建立数学模型

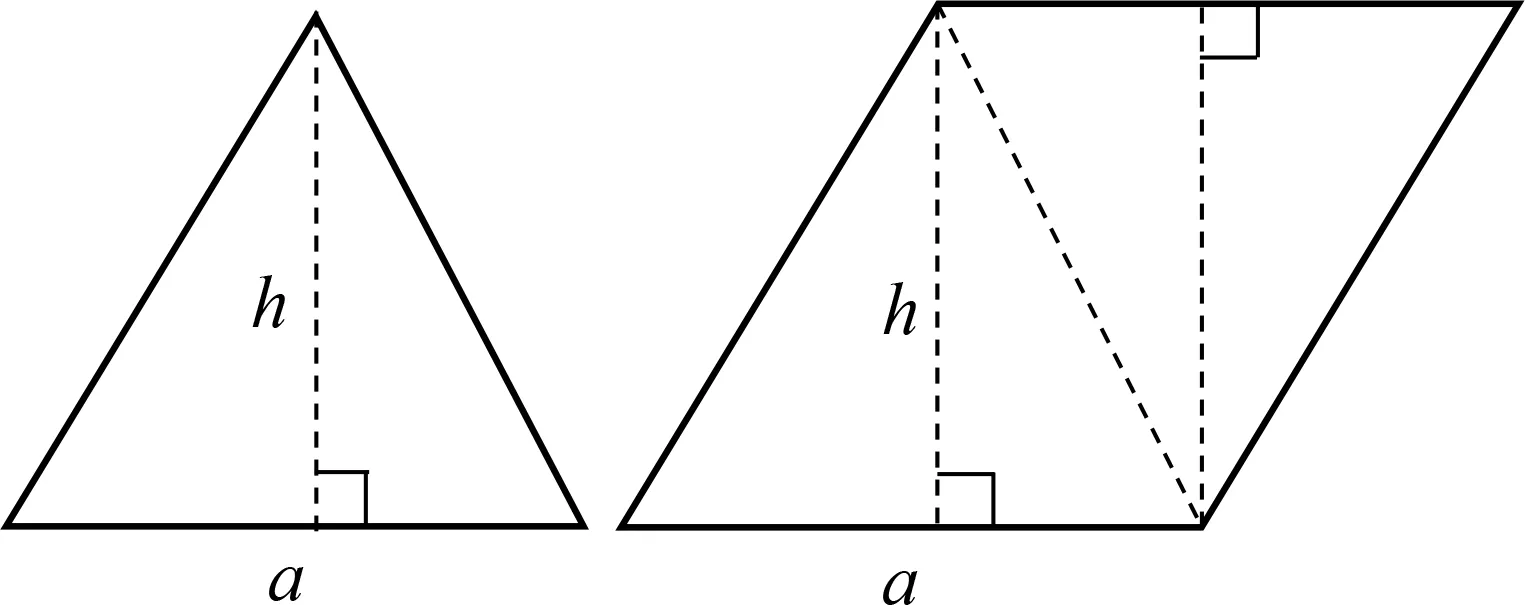

图形的面积是建立本节课数学模型的知识起点,教师B从学生已有的知识经验(几何图形的面积公式)出发,设计问题链引导学生观察图形的面积公式,鼓励学生充分表达自己的想法,在数学地思考三角形和平行四边形两者的面积关系的过程中初步认识等积变形.

设问1:要解决的问题涉及什么数学知识?

设问2:我们已经学习过哪些关于面积的知识?

图3

接着,教师B将平行四边形的一组对边引申为两条平行线,设计在平行线之间画三角形并将不同三角形进行归类的探究活动,让学生亲自动手画图,经历基本类型的发现过程,实现在做中学数学.同时借助几何画板动态演示在平行线上取点画三角形,实现知识呈现的动态化与直观化,促进学生对等积变形类型的概念性理解.

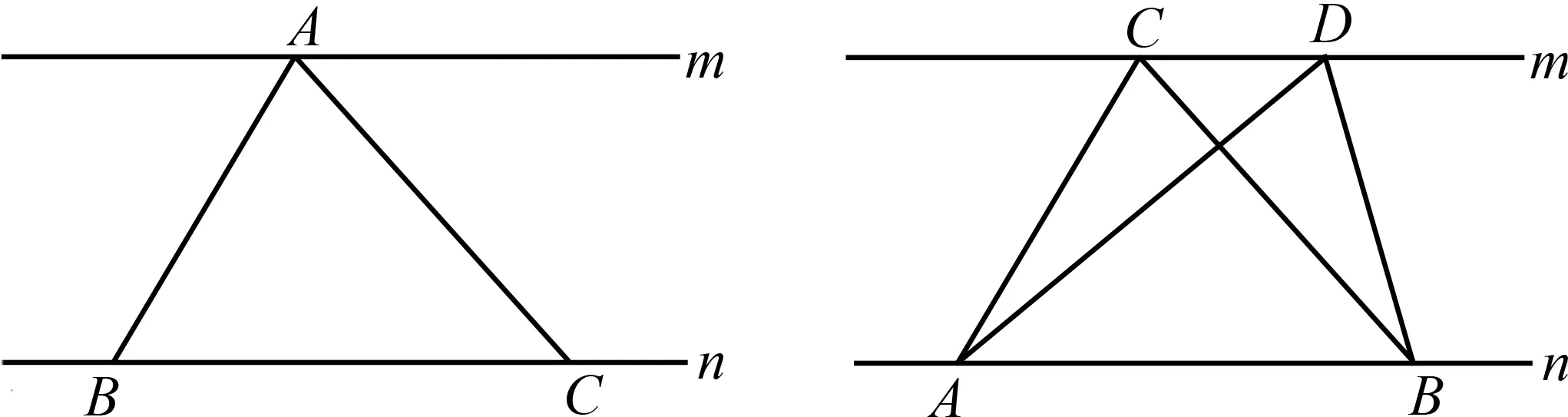

探究活动 如图4所示,在一组平行线m,n上画点,并与点A,B,C中的任意两点相连,使得构成的三角形面积与△ABC的面积相等,这样的三角形有多少个?

图4 图5

根据从几何画板演示的动画中抽象的图形,教师B设计问题引导学生回归平行线之间三角形面积关系的研究,让学生寻找图5中面积相等的三角形,归纳得到如图6所示的等积变形的基本模型.

图6 等积变形的数学模型

3.3 解决实际问题,渗透建模思想

图7

学生通过思考交流运用“等积变形”的基本模型解决弯路改直路的问题,总结得到如图7所示的解决方案,即连结AB,过点C作AB的平行线,交底边于点P,连结AP得到直线l即为所求,进一步感悟数学的现实应用性.

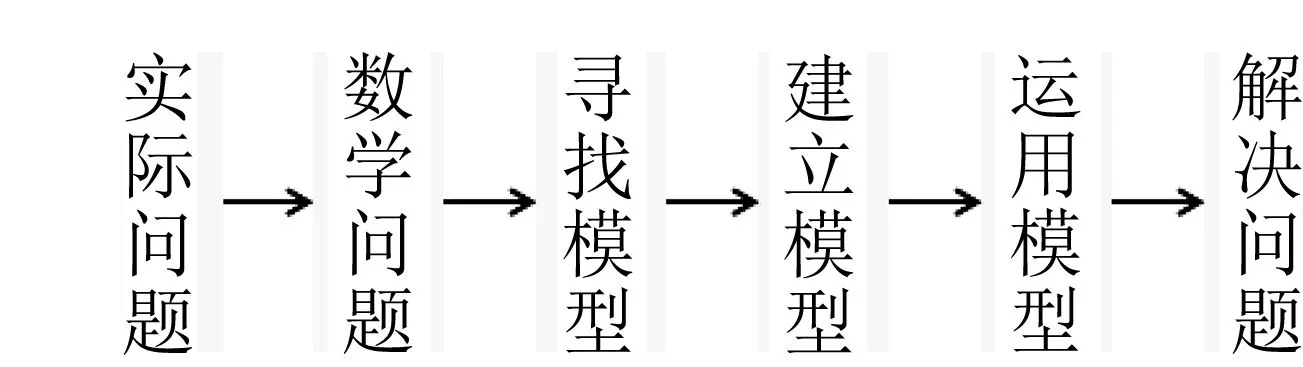

图8 数学建模的一般步骤

在解决实际问题之后,教师B引导学生回顾之前的研究过程:将实际问题转化为数学问题,通过寻求问题涉及的知识起点建立模型,然后应用模型解决实际问题,归纳得到图8所示的数学建模的一般步骤,让学生再次体会数学建模的重要作用,加深对建模思想的理解.

3.4 深化模型理解,促进深度学习

应用数学模型解决数学问题亦是加深学生理解模型的重要途径之一,教师B按照“有平行线,寻找平行线;无平行线,构造平行线”的原则设计练习引导学生借助平行线定边移点发现面积相等的三角形,从具体情境中析取一般化的数学解题方法,促进学生加深对等积变形是建立在平行线基础之上的理解.

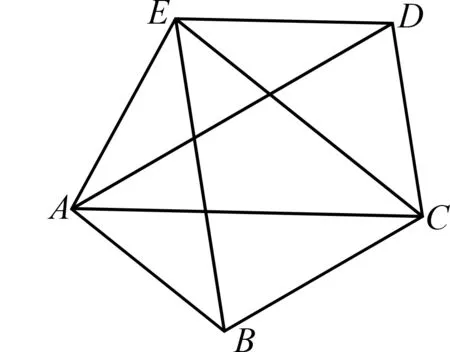

图9

教师B呈现含有平行线的几何图形(图9),让学生在五边形ABCDE中根据条件AB∥EC寻找与△ABC面积相等的三角形,检验学生直接应用模型的能力.然后通过变式增加条件,发展学生有序思考数学问题的习惯.同时借助思考回顾知识应用过程,归纳得到“定边移点”运用模型的经验,达到“做一题、会一类、通一片”的效果.

图10

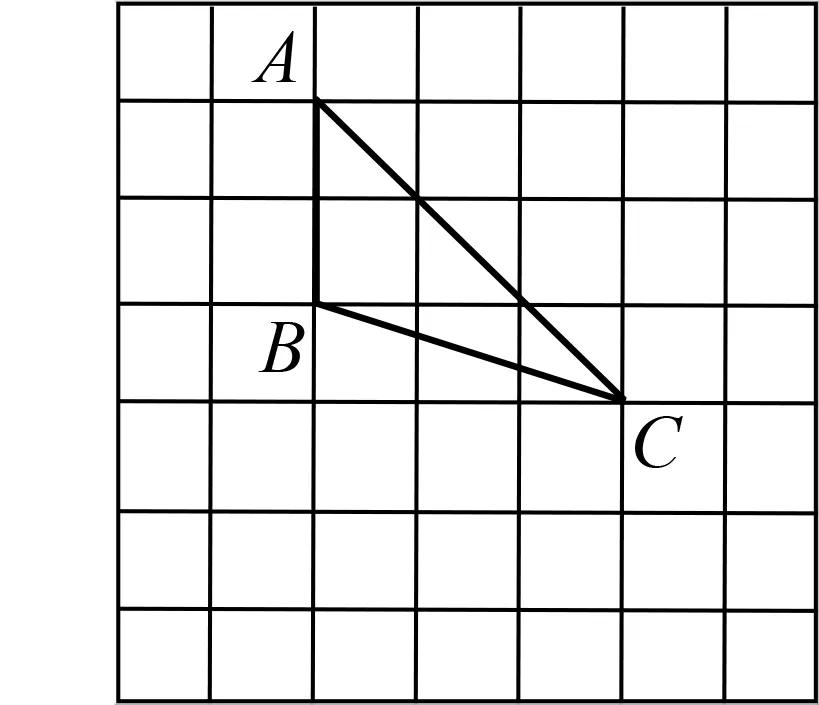

在此基础上,教师B呈现没有已知平行线存在的图形(图10),让学生在边长为1个单位长度的小正方形组成的网格中,寻找格点P,使得△BCP的面积等于△ABC的面积,启发学生借助网格点构造平行线,达到灵活应用知识的目的,感悟转化与化归的数学思想方法.

变式若在图9中添加条件BC∥AD,BD∥AE,与△ABC面积相等的三角形有几个?

思考我们可以从寻找面积相等的三角形的过程中总结出一条什么样的经验?

4 总结与思考

数学拓展性课程的教学要指向学生数学核心素养的培育,其教学活动的设计应当也必须要基于数学知识发生发展的过程和学生的思维认知特点.本节课中教师B从问题涉及的知识起点出发激发学生的数学思考,通过等积变形的教学揭示一类知识学习的思维过程.

4.1 注重经历数学对象获得、研究及应用的完整过程,帮助学生学会数学地学习

拓展性课程从分析与综合、比较与分类、抽象和概括这三个思维培育维度出发,让学生深度思考知识的产生、发展以及与其他事物的联系[2].教师先通过三角形到平行四边形的图形面积变化引发思考,再借助在平行线中画三角形的方式探究归纳等积变形的三种类型,让学生在归纳概括事物本质中获得并深化对数学模型的理解,经历数学思维发展的过程,通过再创造的方式提炼基本模型.另外,基于帮助学生学会学习和学会思考的考虑,教师把学生基于数学建模解决实际问题这一数学思维的形成作为教学的出发点,并未安排过多的例习题让学生反复操练从而熟悉应用模型,而是注重学生完整建模过程的经历和感悟,强调在理解基础上的应用,进而发展数学建模素养.

4.2 强调以认知逻辑为起点设计并实施教学活动,促进学生学会主动地学习

学习是学习者在其原有的知识经验基础上的知识意义生成和建构理解.[6]数学拓展课的教学需践行“学为中心”理念,强调在顺应学生的认知心理需求的基础上增强学生的知识体验与理解.教师以图形的面积作为本节拓展课内容的知识起点,从学生熟知的图形面积公式入手创设问题情境,引发学生探索等底等高图形的面积关系,从而开始等积变形模型的探究过程.七年级的学生在生活中已经获得对“两条平行线之间的距离处处相等”的直观感受,教师并未安排这一定理的推导、几何语言的书写等活动,而是通过呈现定理的具体内容并结合实例让学生调动已有的生活经验,保证初步应用即可.另外,教师根据学生的认知发展规律,从直接寻找平行线过渡到构造平行线,遵循先易后难的顺序安排课堂巩固环节,促进学生在变式应用的基础上实现深度学习.总之,数学拓展性课程给予学生更大的学习自主权和学习空间,需要教师在理解学生的基础上设计教学.