街道社会工作服务站建设探究

——以南京市D街道社工站为例

2022-11-25余晓绘

余晓绘

一、研究背景

2021年民政部印发《关于加快乡镇(街道)社工站建设的通知》,要求通过建立街道(乡镇)社工站,打通为民服务的“最后一米”,探索解决基层民政服务能力不足的可行路径。街道社工站是新时期基层社会工作服务的载体和平台,将社工、社区、社会志愿服务等多元要素融入现代化社区治理框架,社会工作和街道社工站建设推进治理重心持续性下沉。街道社工站作为新型社区治理服务体系的重要抓手,以政治性、专业性、独立性发挥其枢纽型功能,促进政社关系平等互动[1]。在政策共同体视角下,街道社工站基于民政领域开展民生服务,与其他政府部门合作联动,通过共同制定和实施政策,实现资源共用、资源善用、有效实现共同目标的效果[2],“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。”[3]在实现国家治理体系和治理能力现代化过程中,应加强街道社工站建设,整合碎片化的服务脉络,串联零散性的基层民政服务力量,以专业化社会工作服务提升基层治理现代化水平。

二、研究对象及问题提出

(一)南京市J区D街道社工站的实践

D街道位于南京市J区主城区,下辖16个社区,常住人口近35万。自2015年至2021年,街道累计投入资金2100多万元,各社区累计投入资金800多万元购买社会组织服务,项目总数超过500余个,为辖区的居民提供高质量的民生服务。2021年底,D街道率先成立社会工作服务站,定位为基层治理和民生服务的综合性公共服务支持平台,以构建系统化的街道社会工作服务“大榕树”体系为目标,在基层治理精细化过程中增进民生福祉。

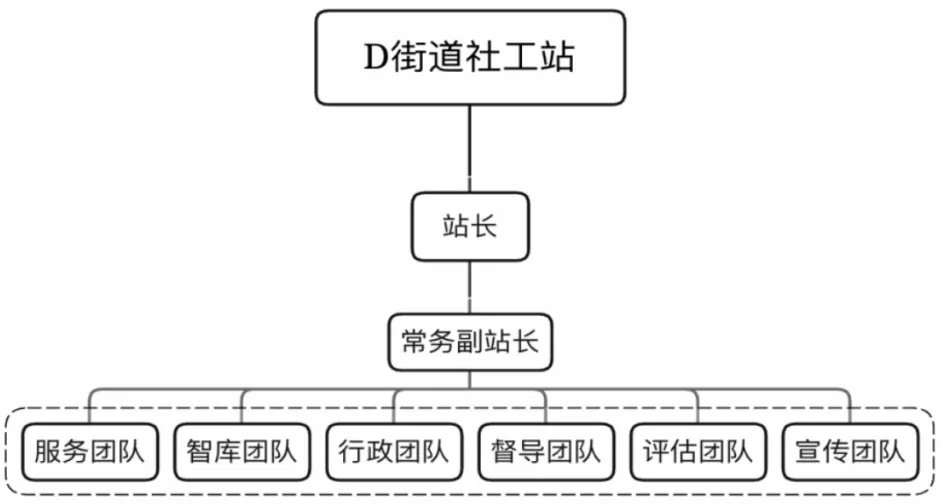

1.D街道社工站组织架构

D街道社工站设1名站长,1名常务副站长,根据职能分类设置服务、智库、行政、督导、评估和宣传6个团队。如图1所示:

图1 D街道社工站组织架构示意图

2.D街道社工站运营模式

D街道社工站构建“一站三平台五支点”运营模式:街道社工站为主要运作载体;以社会组织培育发展中心为基础打造社工服务创意平台,以社区社会组织联合会为基础打造社工人才创业平台,以街道社区型基金会为基础打造社工机构创新平台;以社区、社会工作者(指在社会福利、社会救助、社会慈善、残障康复、优抚安置、医疗卫生、青少年服务、司法矫治等社会服务机构中从事专门性社会服务工作的专业技术人员)、社会组织、社区志愿者、社会慈善资源为五支点。如图2所示:

图2 D街道社工站运营模式示意图

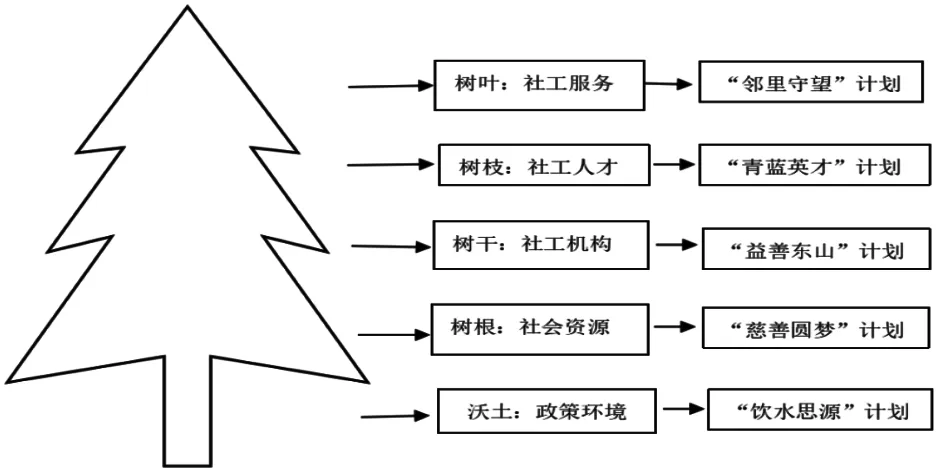

(二)D街道社工站“大榕树”社区治理体系分析

一是厚植政策制度沃土。“大榕树”的沃土是政策环境。街道社工站坚持践行习近平中国特色社会主义理论,以党建为引领,围绕推动构建基层社会治理新格局进行有益探索,构建有序有效参与社区治理的新机制。通过党建引领和政策扶持,实施“饮水思源”计划,完善制度设计,增强街道社工站的服务活力,营造良好氛围。

二是滋养慈善资源树根。“大榕树”的树根是社会资源,街道社工站的体系化建设需要充分撬动社会资源参与,实施“慈善圆梦”计划,促进全域慈善事业发展。截至2021年底,该街道依托社工站主阵地,发挥社区型基金会平台效能,链接爱德基金会、江苏省妇女儿童福利基金会、浙江安福利生慈善基金会等及永和豆浆、嘉藻生物科技有限公司等社会企业开展物资募集活动,取得了预期的成效。

三是强健社会组织树干。“大榕树”的树干是社工机构,街道社工站承担激发社会活力,提升为民服务能力的使命任务,社会组织不断壮大和渐进成熟是关键环节。D街道通过内培外引的培育发展路径,目前已有430家优质社会组织扎根街道社区开展专业化社工服务。实施“益善东山”计划,实现行业引领新业态,优质社会组织扎根基层提供服务。

四是壮大骨干人才树枝。“大榕树”的树枝是社工人才,街道社工站是社工人才会聚的平台,实施“青蓝英才”计划,打造优质人才实践的基地,组建专家智库实现了长效发展。截至2021年年底,D街道参加国家社会工作者职业水平考试人数为697人,拥有省市区命名的最美社工1名,有市区级社工督导5名,专家团队中具有高校副高级职称以上的近50人。

五是润泽社工服务树叶。“大榕树”的树叶是社工服务,街道社工站是服务民生的组织,通过公益创投等购买社会服务的形式,实施“邻里守望”计划,实现政府购买服务,“五社联动”①激活基层社区治理的目标。至2021年底,“邻里守望”计划实施五年,街道先后争取省市区购买资金落地,街道创投资金、社区自主购买资金共1608万元,项目总数205个,受益人群10万余人次。如图3所示:

图3 D街道社工站“大榕树”社区治理体系示意图

(三)D街道社工站“大榕树”社区治理体系建设面临的问题

首先,在政府层面,有的管理人员缺乏有效认知。J区D街道社工站建设运营过程中,上级政府部门知道已经成立的社会工作培育发展中心、社区社会组织联合会和社区基金会开展的实际工作。但是在区级政府出台的《街道社会工作服务站建设实施意见(试行)》通知文件中,对于街道社工站建设并没有详细配套指导方案,缺乏对街道社工站概念的理解及专业人才队伍建设、资金使用的思路,只能暂时把原有的服务场地运用起来,根据行政要求挂牌。

其次,在社会层面,社会资源挖掘途径单一且再生产能力弱。社会资源挖掘带有一定的行政色彩,社区、社工机构等的工作人员缺乏对资源的分类收集和整合。此外,现有社会资源的再生产性较低,街道社工站尚未建构服务人员正式或非正式的社会关系网络,有的未将已建立的支持性关系转变为支持性行动。社会组织羸弱,服务基础不强的问题不容忽视,社会组织对政府依赖性较强,其运营资金大多来源于政府采购。

最后,在个体层面,一些专业社工服务能力欠缺,职业认可度低。按照规定,政府购买的专业社会工作服务项目中,社会工作专业人才的数量不低于项目执行总人数的75%,而在实际过程中,社区服务项目的一些从业人员暂未考取社工从业资格证书,对社会服务工作的认同感较低。如果人员频繁更换,服务项目前期已开展建立服务关系的个案、资源会出现断裂情况。

三、街道社工站建设面临问题的原因分析

(一)政府层面

首先,从系统性政策支持的角度来分析。街道社工站的功能定位是整合民政各类基层服务资源和力量开展社会工作专业服务的综合平台,政府通过购买社工专业人才为群众提供服务,推动兜底民生服务从“兜得住”向“兜得好”转变。但有的政府部门对街道社工站建设只是依据层级下发通知文件,其整体发展方向、资金使用、服务操作方案缺乏系统性的配套措施,指导意见中人员配备、场地按上级下发文件要求执行,往往与之前已经建设的街道社会工作培育发展中心或邻里中心相重合,导致有的工作流于形式。

其次,从持续性财政支持的角度来分析。在政府购买社会组织服务项目的资金中,政府购买服务专项资金、预算外资金使用比例较高。政府购买社会组织服务的财政资金没有全部纳入公共财政体制,资金来源尚不固定。这制约着政府购买社会组织公益服务工作的开展,资金使用的正当性和合法性无法得到切实的保障。如果缺乏一定的周期性和持续性,公共服务提供的质量会受到很大的影响,整体服务效应会打折扣。

最后,从精准度的功能定位角度来分析。把公共服务供给转交由社会力量,从传统服务提供方转为监督方,政府资金成为社会组织赖以生存的主要资金来源,却未依法确定各方的关系边界及职责[4]。有的政府管理人员不清楚街道社工站具体是做什么的,往往把社工站作为管理社会组织的工具,延伸政府管理职能的部分职责,依靠政府的意志决定具体功能,使之逐渐成为政府部门的附庸,陷入行政形式化的境地。

(二)社会层面

首先,从社会资源挖掘的角度分析。街道社工站的社会资源挖掘过度依赖行政力量,导致难以实现“活水源”。目前,各社会组织、自组织、社会力量在政府购买项目服务过程中,形成相互竞争关系,在落地服务后多是各做各的,依靠自身构建网络为社区居民提供社会服务,没有统一的统筹方,缺乏协调机制,导致无法取长补短,难以形成整体性效应。

其次,从社会组织管理的角度分析。街道社工站社区治理体系的关键在于社工机构,社工机构的整体服务水平是为民服务的关键支撑。社会组织在基层社区治理中逐渐得到重视,尤其在新冠疫情防控期间更需要对社工机构的科学调度,以保障其专业防疫优势的发挥,但依然存在法治观念薄弱、制度不健全、管理不规范的问题。社工机构仅依靠自律不足以有效防止违法、违规行为的出现,还需建立完善内部财务、人事、服务过程管理制度。

最后,从社会服务内容角度分析。虽然很多基层社工机构依靠热情和责任感扎根基层多年,对地缘的熟悉程度较高,但服务人员年龄普遍偏大,主要依赖于传统经验而缺乏对社会工作服务流程和专业方法的掌握和运用,在社区服务中普遍呈现面上综合态势而缺少纵向专业深耕,服务模式趋于台账记录,效果难以从专业社会工作服务角度评价。

(三)个体层面

首先,从社工自我认可的角度分析。街道社工站建设关键因素在于人才,路径在于落地实践项目,充分发挥社工人才专业优势作为基层治理和社会工作服务核心竞争力。社会认知度、认可度、认同度是推动社会工作者职业化、专业化发展的外在动力,大多数居民对社工工作情况不熟悉,将义工、志愿者、社区居委会工作与专业社工混淆。在街道社工站建设初期,入驻社工不知道如何开展工作,缺乏经验,受限于自身能力及机构资源不足,导致自我认可度不高。

其次,从社工岗位薪酬角度分析。从学历上看,各地区社会工作者中具有中专及以下学历的人员占了七成以上,拥有职业资格准入证书的人才更少。从年龄结构上分析,从业人员年龄临近退休的所占比例较大,部分退休返聘人员因为年龄偏大和身体原因,不能长久从事社会工作等,这些已成为社会工作队伍建设的瓶颈。当前我国高校中大专、本科、研究生社工专业没有明显梯度,晋升渠道狭窄,职业前景有待拓宽,人才逐年流失问题需要引起重视。

最后,从社工从业者数量角度分析。《江苏省十四五社会工作专业人才发展规划》明确指出,到2025年,全省持证社工人数要超10万人。但实际情况相差较远,社会工作人员的学历偏低、年龄偏大,后续人才不足,专业化水平有待提高。以D街道社工站服务项目为例,运营资金30万元左右,根据项目资金管理办法服务人数仅是3万人左右,而现实情况该地区常驻人口近35万,服务项目仅依靠传统线下活动,以走访、慰问等方式开展,无法覆盖全域服务人数。

四、加强街道社会工作服务站建设的路径

(一)政府层面

首先,系统出台政策制度,建立健全机制保障。街道社工站建设是在街道级搭建综合公共服务平台,以专业社会工作服务为主要力量参与社区治理,是基层社区治理的重要枢纽载体。在总体规划方面,应积极推动社会工作国家立法,用法律法规明确社会工作者的职责权利、工作标准规程,以规范职业行为。建立法规政策标准相互衔接的社会工作发展制度体系,在社区治理总体性框架下,出台街道社工站规范化规划指导建议,主要包含总体发展目标、组织架构、人员配备、基础硬件设施、空间规划、资金使用管理、服务评估等。

其次,出台长效的财政政策,完善政府购买服务机制。国家通过制定政策设立专项资金,引导社会企业、基金会、居民自治组织的资金投入,形成政府购买、社会捐赠、投资经营、服务收费等多渠道筹措经费的格局[5]。健全公共财政对社会组织的资助和奖励机制,资助和奖励资金纳入有关部门年度财政预算,以保障规范运营、专业服务、人才支撑、创新品牌等方面的常态化、持久性。

最后,着眼专业服务精准的定位,健全人才培养机制。地方政府应会同教育部门积极发展社会工作学历学位教育,加强社会工作学科专业体系建设,引导高校社会工作专业毕业生到基层就业创业。结合地域人群特点、经济发展情况,广泛邀请居民、各社工机构、社工人员代表参与,多元主体参与共商共建,并健全资助和奖励机制,建立社会力量准入准出机制,充分激发社会活力,多方合力推进街道社工站建设。

(二)社会层面

首先,建立统筹同享机制,挖掘多元资源。街道社工站建设需要多维度的社会资源,形成有效资源互补的共同体。发挥社工机构慈善属性及专业化网络优势,积极走出去链接多元资源。通过走访调研社区居委会、社会组织、社工、居民、企业等,以服务需求为导向,营造开放的生态环境,寻求合作空间,引导各类资源在系统内实现协商共享。

其次,培育社会组织联盟,夯实专业服务基础。街道社工站建设要点是规范辖区内社会力量运作,社会组织要健全以章程为核心的独立自主、权责明确、运转协调、制衡有效的法人治理结构。社会组织既要认真执行内部管理制度,接受政府部门管理,同时还要接受社会监督,建立健全“政府—社会—机构”三方监督管理机制。坚持非营利性原则,确保社会组织依照宗旨,在业务范围内开展活动。制定社会组织行业规范,开展行业自律,加强诚信建设。

最后,制定标准化服务指南,制定社工机构规范体系。街道社工站统筹推进服务标准化,即医务社会工作、司法社会工作、老年社会工作等服务指南,按照标准流程、专业方法、服务指标开展社会工作服务,包括环境保护、新冠疫情防控等,这也有利于社工服务的专业成长和能力建设。同时要设定明确的关键成长指标和评估体系,街道社工站在专业项目督导评估之前,应制定一套科学有效的评价体系和标准。

(三)个体层面

首先,增强职业认同与专业匹配度。充分发挥社会工作者在社会福利、慈善事业、社会救助、社区建设、卫生健康、应急处置、矫治帮教、禁毒戒毒等领域的专业特长,帮助有需要的个人、家庭、组织和社区,整合社会资源,协调社会关系,预防和解决社会问题,恢复和发展社会功能。

其次,提升岗位薪酬,实施梯队培养。专业从事社会服务的社工,可将其纳入社会职业体系规划,提高社工社会地位,参照社区工作人员执行“三岗十八级”岗位薪酬。制定有关政策,推动社会工作人才队伍建设科学化、制度化、规范化发展,积极推动社会工作国家立法,用法律法规明确社会工作者的职责权利、规范职业行为,促进社工梯队培养工作取得实效。

最后,创新服务方式,强化服务质量,扩大人才队伍。着眼新冠疫情防控需要,以信息技术助力服务升级,重点是探索实用性和适用性的街道社工站服务模式满足居民多样化、多层次的需求,实现“线上+线下”互动,扩大服务群体覆盖面,提升居民实际使用率和参与度,进而提高基层治理的质量效益。

注 释:

①“五社联动”是以社区为平台、社会工作者为支撑、社区社会组织为载体、社区志愿者为辅助、社区公益慈善资源为补充的新型社区治理机制。